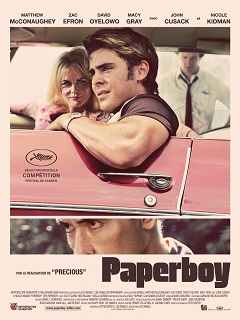

REALISATION : Lee Daniels

PRODUCTION : Benaroya Pictures, Lee Daniels Entertainment, Metropolitan FilmExport, Millennium Films, Nu Image

AVEC : Matthew McConaughey, Zac Efron, Nicole Kidman, David Oyelowo, John Cusack, Macy Gray, Scott Glenn, Ned Bellamy, Nealla Gordon, Nikolette Noel

SCENARIO : Lee Daniels, Pete Dexter

PHOTOGRAPHIE : Roberto Schaefer

MONTAGE : Joe Klotz

BANDE ORIGINALE : Mario Grigorov

ORIGINE : Etats-Unis

TITRE ORIGINAL : The Paperboy

GENRE : Drame, Policier, Thriller

DATE DE SORTIE : 17 octobre 2012

DUREE : 1h51

BANDE-ANNONCE

Synopsis : 1969, Lately, Floride. Ward Jansen, reporter au Miami Times, revient dans sa ville natale, accompagné de son partenaire d’écriture Yardley Acheman. Venus à la demande de Charlotte, femme énigmatique qui entretient une correspondance avec des détenus dans le couloir de la mort, ils vont enquêter sur le cas Hillary Van Wetter, un chasseur d’alligators qui risque d’être exécuté sans preuves concluantes. Persuadés de tenir l’article qui relancera leur carrière, ils sillonnent la région, conduits par Jack Jansen, le jeune frère de Ward, livreur du journal local à ses heures perdues. Fasciné par la troublante Charlotte, Jack les emmène de la prison de Moat County jusqu’aux marais, où les secrets se font de plus en plus lourds. L’enquête avance au cœur de cette Floride moite et écrasante, et révèle que parfois, la poursuite de la vérité peut être source de bien des maux…

Huée à sa sortie, cette série noire humide et détraquée aura fait de Lee Daniels un héritier inattendu de John Waters. Du trash, de la moiteur et des pulsions sauvages pour un programme bien corsé.

A l’origine de Paperboy, il y a un livre éponyme signé Pete Dexter. Sous la plume de cet auteur à qui le cinéma et la télévision ont souvent fait appel (on rappelle que son roman Deadwood inspira la série télévisée du même nom), tout tenait alors sur une combinaison de mélo familial en mode semi-dégénéré, de racisme latent dans les interactions et d’obsession(s) sexuelle(s) en veux-tu en voilà, le tout niché dans le bayou vénéneux de la Floride sixties. Passé entre les mains successives de Pedro Almodovar et de Paul Verhoeven, son projet d’adaptation aura fini par échouer entre celles de Lee Daniels, ce qui, dès le départ, ne rassurait guère. Parce qu’au vu de l’atroce Precious, tire-larmes qui contraignait son audience à se farcir plein cadre les misères d’une ado noire en surpoids, la subtilité n’avait même pas valeur de mirage dans son cinéma. Paperboy fait tout son possible pour ne pas éteindre la flamme de l’apriori : chez Daniels, c’est l’outrancier, l’artificiel, le clinquant, voire même le crapoteux en mode campy, qui mènent la danse. Que le résultat, via un passage suicidaire en compétition cannoise en 2012, ait fini par crouler sous les huées de bien-pensants portant la moindre amorce de trash en horreur nous amène toutefois à penser qu’en s’écartant des violons lourdingues au profit des violents lourds et dingues, il n’y avait qu’un pas pour voir dans ce cinéaste un possible héritier de John Waters. Inutile de se faire des idées : à ce jour, aucun de ses autres films n’a pu justifier pareille filiation. En revanche, son goût évident pour des caractères marginaux et peu filmés, à développer sans jugement ni morale, crève l’écran. Entendre l’acteur John Cusack décrire Paperboy comme la rencontre entre Eugene O’Neill et Tennessee Williams n’est d’ailleurs pas tombé dans l’oreille d’un sourd : la vision sombre de la condition humaine selon le premier (avec des personnages décalés au schéma interne très ambigu et aux espoirs ardents vite changés en désillusions fatales) se coule ici à merveille dans les ambiances troubles que le second avait su si brillamment mettre en exergue dans ses pièces. Pour autant, au vu de l’évolution du récit et des partis pris de mise en scène, le terrain connu a tôt fait de se changer en terre inconnue, du genre à nous inciter à la brasse coulée dans un marais blindé de sangsues et d’alligators. Tant mieux ? Oui, plutôt.

Le seul résumé de l’intrigue coche presque toutes les cases d’un pitch à la Truman Capote délocalisé chez les ploucs sudistes. Inspiré d’un authentique fait divers, le récit suit ainsi le trajet de trois journalistes (un tandem opportuniste en provenance de Miami et un jeune paperboy local), dépêchés dans un trou paumé floridien par une pin-up excentrique afin de prouver l’innocence du nouveau fiancé de celle-ci, un redneck condamné à mort pour le meurtre d’un shérif ripou et raciste. Un tel point de départ, couplé au choix de Matthew McConaughey pour incarner un tiers de la « défense », pourrait nous laisser penser à une dérivation du Droit de tuer ? de Joel Schumacher. Ce ne serait d’ailleurs pas le seul film à citer en guise de cousinage, le Mud de Jeff Nichols (sorti la même année et tourné dans un décor quasi identique avec le même acteur) et le Bad Lieutenant de Werner Herzog (avec son enquête encourageant à une lecture reptilienne du genre humain) y auraient tout aussi droit. Mais si connexion il doit y avoir, c’est davantage avec le Killer Joe de William Friedkin, dont Paperboy tutoie plus d’une fois le désir de se la jouer outrancier dans son traitement des personnages et vicelard vis-à-vis des limites de son audience. Dès le premier quart d’heure où Daniels donne la pleine mesure de ses partis pris (des images qui bavent, du filtre qui délave), on sait que l’on pénètre une sorte de réalité diffractée, telle une version faulknérienne du Sud profond qui sue des aisselles, avec un défilé de spécimens white trash totalement barrés et incarnés par des acteurs funambules, au contre-emploi cracra toujours sur la corde raide, frôlant non-stop la caricature… quitte à finir par y sombrer. Avec, là encore, cette éternelle relecture des rapports humains en tant que rapports de propriété dans un univers terrien et gorgé de pulsions impossibles à réfréner.

Paperboy ne fait d’ailleurs pas qu’exhiber le Sud profond et un acteur hollywoodien transfiguré (l’année 2012 fut clairement l’âge d’or de Matthew McConaughey !) en guise de points communs avec la dernière série noire du père Friedkin. Il en reprend aussi un détail pas piqué des hannetons, à savoir une fellation simulée qui se mue en vecteur d’humiliation. Suçage forcé de poulet pané chez Friedkin, bouche ouverte face à un immonde taulard enchaîné chez Daniels, mais au final, le principe reste le même pour un personnage féminin qui prend soudain acte de son devenir « esclave », telle une classe sociale white trash ayant pris ses vessies pour des lanternes et n’ayant que la déchéance absolue comme perspective d’avenir. C’est là que le personnage déjanté joué par Nicole Kidman (laquelle ferait ici passer l’héroïne culte de Prête à tout pour une aristocrate pudibonde !) justifie sa fonction au sein du récit : au premier plan, une carapace de pin-up vulgaire et peroxydée qui s’entiche sans recul d’un taulard malsain et libidineux ; à l’arrière-plan, le vernis pseudo-glamour d’une certaine classe sociale de l’Amérique profonde qui se lézarde à mesure que la paupérisation ambiante lui garantit un futur tout tracé d’esclave sexuel. D’un bout à l’autre de Paperboy, le thème de l’esclavagisme est le fil d’Ariane qui permet de relier chacun des « groupes sociaux » autopsiés par Lee Daniels. Autour de ce pivot trash incarné par Kidman se crée ainsi une ronde marginale dans laquelle tout le monde finit par rentrer, qu’il s’agisse des Noirs subissant en boucle le racisme latent des autorités locales, ou encore de ce petit groupe d’enquêteurs improvisés – ça végète dans des bars tamisés ou dans un vieux garage miteux en guise de bureau aménagé – qui se construit en décalage à mesure que la vérité de chacun se fait jour.

Dans ces bouges glauques à souhait qui cristallisent les désirs de possession ou dans ces espaces caniculaires qui électrisent les interactions sociales, une réflexion prend peu à peu racine : qui est (ou veut être) l’esclave de qui ? Ce jeune livreur de journaux carrossé comme un 4×4 (Zac Efron) est-il en quête d’une femme à aimer ou d’un fantasme à posséder ? Ce reporter chevronné (Matthew McConaughey) qui refoule son homosexualité et son goût pour les hommes noirs trouve-t-il son absolu en se laissant violenter jusqu’au sang dans d’effroyables jeux SM ? Son compère tiré à quatre épingles (David Oyelowo) ne fait-il pas montre d’un réel opportunisme en exploitant autrui pour son propre profit ? Cette touchante domestique de maison (Macy Gray) est-elle réellement libre au vu de sa situation sociale et du contexte instable dans lequel elle évolue ? Ce cul-terreux des marais (John Cusack), à peu près aussi gluant et reptilien que les alligators qu’il éventre, n’est-il au fond que le jouet de forces obscures et animales qui le dépassent ? Cette poupée Barbie flashy et quasi avariée (Nicole Kidman), maquillée comme une voiture volée et chaude comme une baraque à frites, n’incarne-t-elle pas malgré elle la part d’innocence salie par les rednecks patentés qui l’entourent ? Et que dire de ces micro-enjeux glanés ici et là – vol de gazon, guerre de promoteurs immobiliers, conflit entre deux journaux pour cause d’annonceurs – qui s’invitent sans crier gare dans l’intrigue pour ensuite dégager fissa sans demander leur reste ?

Reste que comme dans toutes les meilleures séries noires, la force réside moins dans l’enjeu central du récit que dans le contexte et l’ambiance qui l’englobent. Les choix visuels de Lee Daniels mettent cartes sur table en un rien de temps : Paperboy sera un film d’atmosphère ou ne sera pas. Quelle atmosphère ? Torride, moite, humide, le tout perceptible jusque dans les effets de style qui donnent l’impression de voir le cadre et la photo en train de transpirer – on n’ose même pas imaginer ce que pourrait donner une projection du film en Odorama ! Daniels enfonce le clou en filmant toutes sortes de liquides expulsés, de la sueur au sang en passant par l’urine (grand moment de Kidman qui se soulage grassement sur le torse d’Efron afin de le soulager d’une piqûre de méduse !), et en rendant viscéralement tangible le moindre désagrément par ses seuls choix de montage. A ce propos, cette scène de la piqûre de méduse est en soi un très bon exemple : parce que le cinéaste fait d’abord trembler le cadre avant de le flouter aléatoirement, et parce qu’il plaque une chanson joyeuse en décalage total avec la répulsion de ce qu’il montre (d’autres scènes ultérieures procèdent d’ailleurs ainsi), c’est tout juste si son film ne fait pas mine d’avoir été intoxiqué et de devoir se laisser arroser de trash pour se régénérer. Cet étalage de scènes sulfureuses qui a tant fait jaser n’a ainsi rien de gratuit, tant cela aide à réactiver un corps filmique qui se tord et s’affaiblit sous la pression atmosphérique. Pour autant, force est de constater que l’outrance chez Daniels relève du geste à double tranchant. On accroche lorsqu’il s’amuse à jouer le jeu du filtrage par le biais des afféteries arty ou du hors-champ, à l’image de cette voix off de Macy Gray qui accompagne une série de fondus au noir nous privant ainsi de la vision des ébats sexuels du duo Efron/Kidman. On y adhère déjà moins lorsqu’il lâche les chiens en matière d’effets de découpage qui pèsent une tonne – était-il nécessaire de caser ces plans de cochons sauvages au milieu d’une scène où Cusack prend Kidman en levrette sur une machine à laver en mode essorage ? C’est qu’a contrario d’un John Waters qui a su faire de l’outrance un parti pris visuel et verbal capable d’offrir une plus-value au propos et à la logique du récit, Daniels fait ici un peu trop son malin en matière d’épate-bourgeois.

Du coup, et sans doute malgré lui, Paperboy s’écarte très vite de la pure diégèse d’investigation policière et/ou journalistique pour se réincarner en défilé de saynètes tantôt intenses tantôt erratiques, sans autre issue que de radicaliser ses partis pris, quitte à les rendre plus attendus qu’autre chose. On devrait y voir une faiblesse (car c’en est une) mais on se surprend à y déceler un curieux atout. Que les effets prétendument chocs n’en soient finalement pas (au point de produire le contraire de l’effet recherché), que le scénario soit souvent à deux doigts de friser la pantalonnade craspec avant d’être sauvé de justesse via le contrepoint de la scène suivante, que les pistes sous-jacentes (famille, racisme, homosexualité…) soient ici des composantes ancrées dans l’arrière-plan et non exhibées en tant que sujets stricto sensu, tout cela rend le film aussi futile que joyeusement détraqué. Osons synthétiser ainsi ce qui semble être la meilleure façon de recevoir Paperboy : se laisser piquer par lui et contaminer par son venin toxique, c’est la garantie d’en sortir délicieusement groggy. Et quand bien même Lee Daniels a beau fuir la subtilité et le bon goût comme la peste, l’audace dingue avec laquelle il assume ses choix cinématographiques les plus kamikazes suffit à le rendre imperméable au moindre reproche. De toute façon, de par la dimension de rêve humide et campy qui caractérise cette série noire aussi excitante que mal branlée, on ne s’étonne guère de le voir prendre son pied à désaper ses stars (y compris psychologiquement), histoire d’en faire les pions toujours plus ahuris d’une étrange investigation érotique, les désirs des uns pataugeant à loisir dans le marécage obscène des autres. Jungle fever, ouaip.