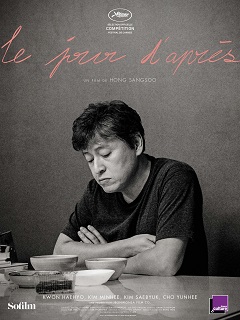

REALISATION : Hong Sang-soo

PRODUCTION : Capricci Films, Jeonwonsa, The Bookmakers

AVEC : Kwon Hae-hyo, Kim Min-hee, Kim Sae-byuk, Cho Yun-hee, Ki Joo-bong

SCENARIO : Hong Sang-soo

PHOTOGRAPHIE : Kim Hyung-koo

MONTAGE : Hahm Sung-won

BANDE ORIGINALE : Hong Sang-soo

ORIGINE : Corée du Sud

TITRE ORIGINAL : Geu-hu

GENRE : Drame

DATE DE SORTIE : 7 juin 2017

DUREE : 1h32

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Areum s’apprête à vivre son premier jour de travail dans une petite maison d’édition. Bongwan, son patron, a eu une relation amoureuse avec la femme qu’Areum remplace. Leur liaison vient de se terminer. Ce jour-là, comme tous les jours, Bongwan quitte le domicile conjugal bien avant l’aube pour partir au travail. Il n’arrête pas de penser à la femme qui est partie. Ce même jour, la femme de Bongwan trouve une lettre d’amour. Elle arrive au bureau sans prévenir et prend Areum pour la femme qui est partie…

Les ombres tutélaires d’Eustache et de Garrel planent au-dessus du plus beau film de Hong Sang-soo, à la fois cruel et impudique dans sa peinture de l’indécision sentimentale. On en sort bouleversé.

Plus stakhanoviste que lui, aujourd’hui, c’est dur à trouver, surtout depuis que Jean-Pierre Mocky n’est plus de ce monde et que Woody Allen a ralenti sa cadence habituelle. A force de sortir plus ou moins deux films par an depuis le début des années 2010, le cinéaste coréen Hong Sang-soo (HSS pour les intimes) n’a pas volé son étiquette de « précipité » tout en conservant malgré tout une grande continuité dans son travail, tant sur le plan thématique (en général la peinture des comportements sentimentaux) que sur le plan technique (une très forte économie de moyens reliée à un tournage en numérique et sans scénario clairement établi). Osons dire qu’à sa façon, le bonhomme fait figure d’anomalie autant que d’intrus au sein d’une production coréenne contemporaine que l’on sait à rebours de cet artisanat minimaliste. D’aucuns auront beau le considérer comme un héritier des marivaudages d’Eric Rohmer ou des dispositifs scéniques de Yasujirō Ozu, c’est davantage à un certain cinéma français du récit et du dialogue qu’il fait vraiment écho, en l’occurrence celui de Jean Eustache. Parce qu’il se cantonne aux univers qu’il connait le mieux (au point d’inclure parfois des cinéastes en tant que protagonistes de ses films), parce qu’il met souvent en abyme et/ou en perspective son propre vécu (on va y venir) et parce que sa mise en scène est au service de la force élémentaire du verbe. Isoler l’un de ses films en particulier n’est pas simple, d’autant qu’il semble un peu trop facile (donc faux) de prétendre qu’ils se ressemblent tous, jouant ad nauseam de mille variations sur les mêmes thèmes et déclinant sans cesse les mêmes dispositifs. Se rendre compte à quel point son film le plus dur est aussi le plus pur est toutefois une piste, nous laissant à penser qu’il y a là matière à y dénicher une forme de synthèse, à la fois aiguisée et apaisée. Bonne pioche.

A l’image de l’entité vaudevillesque « 4 en 3 » qu’il explore (l’homme, l’épouse et l’assistante – cette dernière a ici deux visages), Le Jour d’après joue la carte du changement dans la continuité avec trois partis pris très vite amplifiés par l’immixtion d’un quatrième. D’abord, l’unité linéaire de ce récit tranche radicalement avec les effets de pliures narratives et de points de vue disjoints qui, d’ordinaire chez HSS, font rejouer des scènes pour mieux troubler le temporalité et relancer ainsi les dés de la narration. Ensuite, un savant système de flashbacks fait en sorte que les réminiscences du passé s’incrustent sans prévenir dans les tourments du présent, le tout sans ambiguïté vis-à-vis de la réalité de ce qui a été vécu ou perçu. Enfin, la peinture des sentiments par le biais de conversations dialoguées autour d’une table change de nature. Quand bien même l’alcool de riz répond encore présent lors des face-à-face verbaux, le tout filmé en plan-séquence dans l’axe de la table, l’ivresse n’incite plus à échapper au réel ou à lâcher des révélations. Ici, la vraie nature de chacun se terre dans le non-dit et chaque dialogue acquiert alors la dimension d’un duel, pour ne pas dire d’une arène. D’un côté, cela peut donner une simple discussion entre un homme et une femme qui opposent de façon sèche (mais digne) leurs points de vue personnels sur le sens de la vie – l’un se résigne à accepter le réel tel qu’il est (lecteur concrète), l’autre insiste sur la nécessité de le changer par la croyance en quelque chose de fort (lecture abstraite). De l’autre, cela vise à faire de la violence le relais de la douleur : les explications que l’on réclame, les reproches que l’on vomit, les coups que l’on donne et les larmes que l’on déverse sont ici autant de ravages générés par les atermoiements du protagoniste. A l’ombre d’Eustache s’ajoute ainsi celle de Philippe Garrel (La Frontière de l’aube), lui aussi peintre en noir et blanc de cette lâcheté masculine, prise en étau entre plusieurs femmes qu’elle n’a de cesse d’abîmer ou d’hystériser à force de ne pas pouvoir (vouloir ?) choisir.

Le quatrième parti pris que l’on évoquait plus haut est bien sûr d’ordre autobiographique et tient tout entier sur la présence de l’actrice Kim Min-hee (Mademoiselle), à la fois compagne et actrice-fétiche du réalisateur depuis Un jour avec, un jour sans en 2015. Parce qu’il se centre de façon frontale et douloureuse sur la question de l’adultère, Le Jour d’après se fait fissa l’écho de ce tourment intérieur qui poussa autrefois HSS à quitter son épouse pour son actrice – le tollé médiatique qui s’en suivit aura remis le tabou coréen de l’adultère à la une des tabloïds du pays du Matin (pas si) calme. Cela étant dit, le rôle que le réalisateur donne ici à son actrice est assez retors : elle ne joue pas la maîtresse mais l’assistante-stagiaire d’un éditeur qui trompe sa femme avec une ancienne assistante plus jeune. A la manière d’un satellite d’observation qui tournerait autour de l’intrigue et des enjeux sans jamais y trouver sa place, le personnage d’Areum ne cesse jamais d’être le personnage « en trop » dans le plan comme dans le récit, celui qui dérange et qui risque de dérégler le triangle amoureux par sa seule présence et à son corps défendant. C’est ainsi à son propre « objet du scandale » que HSS fait endosser les habits du témoin révélateur, à la fois poison et remède, voué à percer la carapace et à exposer l’intranquillité de celui qui ne peut pas (ou ne sait pas) exorciser ses propres démons intimes – en particulier la veulerie et la lâcheté. En outre, si Areum dérange à ce point-là le petit théâtre eustachien mis en place par l’éditeur Bongwan (formidable Kwon Hae-hyo), c’est aussi parce que tout ce qu’elle dégage par rapport à autrui (beauté, lucidité, intelligence, amour de la lecture, foi dans sa capacité à changer le monde, séparation claire et nette du travail et de la vie privée) la rend victorieuse de chaque scène. La plus belle scène du film, celle du taxi, qui voit Areum réciter mentalement une prière en observant la neige tomber sur Séoul en pleine nuit, va jusqu’à faire d’elle une sorte d’oracle : au-delà du beau paysage/présage aux yeux d’un être chargé de mélancolie, cette neige devient le signe d’une « page blanche » qui va recouvrir les multiples drames de cette journée et peut-être remettre les compteurs à zéro.

On a beau s’habituer à voir certaines scènes se répéter parfois chez HSS afin de laisser planer l’hypothèse de fins différentes pour une même situation, l’unité narrative du Jour d’après s’inscrit en rupture de ce principe. Ici, la linéarité d’un récit circonscrit sur une seule journée est simplement perturbée par le brouillage du temps et de la mémoire, via des flashbacks qui font remonter l’origine du tourment sans signe ni indication précise – aidez-vous des tenues vestimentaires de Bongwan pour identifier la temporalité du récit. Sans parler de cet unique et sublime leitmotiv musical, légèrement grésillant, qui, à lui seul, se fait la charpente absolue de tout ce qu’explore le scénario, de la pure résurgence proustienne (l’inassouvi, le rendez-vous manqué…) à la passivité chronique de Bongwan en passant par cet effet de parasitage provoqué par la présence d’Areum. Si trouble il y a, c’est au travers de la grande relativité des points de vue que HSS le fait naître, plus que jamais conscient de la fausse unilatéralité de l’individu social. Une invitation à la prise de recul qui trouve ici son aboutissement dans un final faussement ironique, sorte de coda qui éclaire le vrai sens du titre (le film se déroule en réalité sur deux jours séparés de trois mois) tout en clarifiant le rapport humain en tant que matière réversible à l’infini. Qu’il s’agisse d’un nouveau départ pour Areum et Bongwan ou d’un énième manège sentimental voué à reprendre sa ronde, la blessure est toujours là chez l’une comme chez l’autre, et c’est de cet effet de déperdition et d’insatisfaction qu’il est possible d’extraire malgré tout une forme de continuité, propre à soi, qui se nuance et s’éclaircit à force de se décliner. En une seule scène de son plus beau film, Hong Sang-soo a ainsi livré le résumé le plus limpide de sa filmographie. Une synthèse, une vraie, une belle.