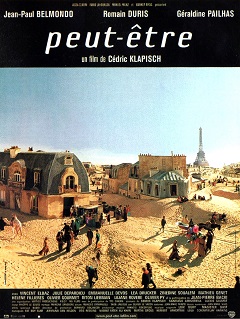

REALISATION : Cédric Klapisch

PRODUCTION : M6 Films, PECF, Vertigo Films, Warner Bros

AVEC : Romain Duris, Jean-Paul Belmondo, Géraldine Pailhas, Vincent Elbaz, Julie Depardieu, Hélène Fillières, Riton Liebman, Léa Drucker, Zinedine Soualem, Olivier Gourmet, Liliane Rovère, Emmanuelle Devos, Olivier Py, Jean-Pierre Bacri, Lorànt Deutsch

SCENARIO : Cédric Klapisch, Santiago Amigorena, Alexis Galmot, Christian Vincent

PHOTOGRAPHIE : Philippe Le Sourd

MONTAGE : Francine Sandberg

BANDE ORIGINALE : Loïk Dury, Mathieu Dury

ORIGINE : France

GENRE : Comédie, Romance, Science-fiction

DATE DE SORTIE : 10 novembre 1999

DUREE : 1h49

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Le soir du réveillon de l’an 2000, lors d’une fête chez un ami commun à Paris, Arthur et sa copine Lucie s’isolent dans la salle de bain pour faire l’amour. Lucie lui demande de lui faire un enfant, mais Arthur, ne se sentant pas prêt à être père, refuse. À minuit passé, quand la fête bat son plein, Arthur vit une expérience troublante : il découvre dans la salle de bain une entrée vers un cellier qui s’avère être un portail temporel, et se retrouve transporté en 2070 dans un Paris futuriste ensablé. Il fait alors la rencontre d’un vieux monsieur chevelu, Ako, qui affirme être son fils alors qu’il est lui-même grand-père. Ce patriarche de soixante-dix ans s’efforce alors de le convaincre de revenir dans le présent et de faire un enfant à Lucie, sans quoi Ako et les membres de sa famille disparaîtront l’un après l’autre…

A la fois peintre et apôtre du bazar existentiel, Cédric Klapisch explorait à l’aube du nouveau millénaire les angoisses liées au futur et à l’âge adulte. Résultat : un modèle de science-fiction ludique et bigarrée.

Loin de nous l’envie d’enfoncer le clou des clivages entre les cinémas américains et français, mais autorisons-nous une petite digression : dès qu’il s’agit d’aborder un genre, Hollywood n’hésite pas à voir large et à mettre les moyens pour cristalliser l’inédit, là où l’Hexagone aurait tendance à dénicher ses audaces du côté du low-profile. En gros, l’un n’hésite pas à s’asseoir sur un siège de vaisseau spatial quand l’autre préfère végéter sur le canapé du salon. Heureusement que certains savent encore rêver. Et par là, on entend l’idée de créer et non de s’illusionner. Revenir sur le projet fou – et aujourd’hui encore injustement méprisé – de Cédric Klapisch nous met face à un exemple idéal. Il aura longtemps suffi du simple souvenir d’une célèbre phrase de Pasolini (« A quoi bon réaliser un rêve alors qu’il est si beau de le rêver seulement ? ») pour que le réalisateur du Péril jeune et de Chacun cherche son chat s’obstine à croire qu’un vieux script en chantier depuis le début des années 90 ne verrait jamais le jour. Sa persévérance innée, la maturité acquise sur ses quatre précédents films ainsi qu’un gros chèque de la Warner auront suffi à ce que Peut-être puisse être. Mais en quoi était-ce un projet fou ? On ne parlait pas de vaisseau spatial par hasard en début de paragraphe : on se sait chez Klapisch en entendant parler d’un « film d’anticipation sur la paternité » avec un personnage qui avancerait vers l’inconnu, on est déjà ailleurs lorsque le tout dessine les contours d’une fable de science-fiction ultra-bigarrée à gros budget. Klapisch en mode Hollywood, donc ? Jamais de la vie. Comme bon nombre de ses contemporains, le cinéaste cherche l’esquive (et la singularité) du côté de la métaphore poétique, capable à elle seule de tout transcender, même un propos qui assume fièrement sa naïveté. Et comme il est de ceux qui savent à quel point le futur n’est pas une certitude mais une idée à creuser, autant lâcher les chiens à la veille du troisième millénaire en allant à rebours des conventions du genre.

Il ne fallait pas chercher midi à quatorze heures pour se douter qu’une science-fiction signée Cédric Klapisch n’allait pas donner dans le cliché et le familier. D’où le fait que l’intro de Peut-être expédie en une minute chrono tout le contenu de cette boîte à fantasmes trop longtemps surchargée par notre appréhension du passage à l’an 2000. Engins volants, gadgets délirants, tenues flashy, bouffe miniaturisée, téléportation… Tout passe d’entrée à la moulinette taquine via un ersatz archi-ringard de Star Trek diffusé sur une télévision lambda, mais au travers duquel se dégage malgré tout un sujet : dans cet univers tourné vers un avenir déjà passé, il est question d’un prince galactique qui cherche un héritier avant le passage au nouveau millénaire. La métaphore concoctée par Klapisch va dès lors tenir en trois points. D’abord une certitude bétonnée sur le fait que le progrès demeure une idée de vieux, tant les audaces technologiques visent en général à perfectionner ce qui est au lieu d’amorcer ce qui pourrait être (les voitures volantes, vous y croyez encore, vous ?). Ensuite une extrapolation philosophique sur le devenir de l’être humain, non plus dans le chaos du temps présent – c’est là LE sujet matriciel de la filmo de Klapisch – mais dans l’abstraction du temps tout court. Enfin une vision réellement inédite du futur, délestée de tout l’attirail techno-foutraque, calée sur les angoisses liées à ce double passage (l’an 2000 et l’âge adulte) pour une jeune génération tiraillée entre idéaux et revers du quotidien. C’est que le futur cinéaste de L’Auberge espagnole définit le futur comme étant ce qui se construit par la filiation et la généalogie, en soi l’angle adéquat pour creuser la réflexion sur notre droit à décider de ce que (et surtout qui) sera demain. Inutile donc d’espérer y déceler une propension au natalisme pur jus ou un quelconque hymne réac à la pondeuse (qui a dit Eternité ?).

C’est donc au travers d’une fable morale, en aller-retour constant entre le réveillon de l’an 2000 et le Paris de l’an 2070, que se construit Peut-être. Au départ, tout est là pour prendre le pouls de l’espace contemporain. Le générique s’accompagne d’un curieux morceau musical à base d’onomatopées hésitantes qui tentent de faire une phrase avec des sons – parfait raccord avec le titre du film. Les fêtards de l’an 2000 se la jouent futuristes du samedi soir avec un défilé de tenues nonsensiques : dress code Starfleet, macarons de princesse Leia, robe métal à la Paco Rabanne, gel coiffant aluminium, panoplie de robot, squelette de maison hantée… La musique, de Fatboy Slim à Armand van Helden en passant par Martin Circus et Loïk Dury, joue à fond la carte du bordel bruyant. La jeune génération s’exhibe sous les traits de Romain Duris comme une entité flemmarde qui cuisine en mettant trop de beurre dans la casserole, qui boit du vin rouge dans un verre McDonald’s et qui dissimule sa peur de la paternité sous le prétexte d’un monde qui court à sa perte. Et quand le sexe entre à son tour dans la ronde de l’échec, ça fait parfois des dégâts sur la robe et l’esprit d’autrui – no spoiler. Klapisch n’a décidément pas son pareil pour filmer le « tout », pour capturer l’effet de groupe qui se change en mouvement ondulatoire. Mais pour une fois, c’est le « rien » en tant que contraste qui procure un effet bœuf, via ce passage temporel sur plusieurs étages – on passe de lofts toujours plus déserts à un vaste enchevêtrement de jarres géantes – qui amène le héros vers ce Paris de l’an 2070. C’est à croire que le marchand de sable est passé sans prévenir au-dessus de la jungle urbaine : nous voilà catapultés dans un Paname enfoui aux trois quarts sous les dunes de sable, sans rues ni végétation, où tout un chacun s’habille en fripe de souk, circule en chameau-taxi au son des tam-tams, s’envole dans des autogires à la Mad Max 2 et élève une autruche comme animal de compagnie !

De cet hallucinant décor digne d’une BD, noyé sous les sensibilités africaines et orientales (l’amour de Klapisch pour le caractère cosmopolite de Paris n’a jamais été aussi explicite qu’ici), se dégage l’idée d’un futur bigarré qui n’explique pas sa logique (d’où vient tout ce fichu sable ?!?) mais dont le contenu métaphorique se fait plus limpide que jamais. Dès la confrontation du héros à sa future descendance éclate l’angoisse d’un enfantement raté, d’un corps qui s’effacerait petit à petit jusqu’à s’évaporer en poussière. D’où la symbolique du sable, moins revanche du primitif sur la technologie que signe des mille hypothèses non concrétisées dans (et par) une vie. Et pendant ce temps dans le passé (rires), la fête bat son plein entre dragues foirées, nuisances sonores, intrus survoltés, dégâts matériels, poudre dans le pif et réplique culte de Jean-Pierre Bacri (« Mollo sur le destroy ! »). Ce va-et-vient entre l’allégresse d’une giga-teuf punk et la sérénité d’une mer de sable, Klapisch le gère sans le gérer vraiment, préférant jouer des irrégularités de rythme et de tonalité pour mieux envoyer paître tout point de vue orienté et assumer le fait d’investir une « cour de miracles » à double visage. Entre ses mains, « bazar » et « bizarre » sont bien plus que des mots qui riment. Si sujet il y a, il préfère le traiter comme un centre de gravité autour duquel il s’agit de tourner plus ou moins vite, tel un art de la fuite et de l’incertitude qui se fait corollaire de l’état d’esprit de son jeune héros flemmard et dérouté. Et pour ce qui est de choper des aiguillages optimaux pour rendre la mécanique zinzin au possible, il n’a qu’à se baisser pour les ramasser. Un joli montage parallèle de deux danses intergénérationnelles (d’un côté, un vieil homme et sa jeune mère ; de l’autre, une jeune femme et son arrière-grand-père du même âge), un gag osé qui fait mouche (le petit-fils quinqua pourchasse son papy de vingt piges le fusil à la main en lui ordonnant d’« aller niquer mémé » !), une BO qui fait cohabiter la techno vénère avec les sonorités orientales… Sans parler du plus fort, à savoir l’inversion du rapport père/fils. Faire de Jean-Paul Belmondo – ici dans le dernier grand rôle de sa carrière – le fils de Romain Duris sonne comme une idée de génie, tant la candeur enfantine du premier contraste avec la sécheresse anxieuse du second.

Pour autant, c’est moins le délire que la poésie qui prédomine tout au long de Peut-être. Comme pour appuyer la prédominance de la quête intimiste au sein d’un cocon marqué par les signes du contemporain (ce qui était déjà le mantra central de Chacun cherche son chat), Klapisch tisse un fil directeur qui ne cesse de se frayer un chemin entre tous les soubresauts de cet aller-retour entre deux plages temporelles en dialogue permanent. Ce faisant, les personnages gagnent en relief sans en avoir l’air (c’est le cadre lui-même qui les met en position de force) et l’émotion surgit sans cesse de là où on ne l’attend pas. D’une poignée de détails liés à la culture au sens large, lesquels mettent en corrélation les effets de nostalgie et d’anticipation – la présence d’une affiche de Pierrot le Fou dans la chambre de Romain Duris ne passe pas inaperçue. De ce très beau climax érotique qui parallélise trois rapports sexuels jusqu’à un fondu enchaîné entre le corps nu de Géraldine Pailhas et les dunes de ce désert du futur. De ces percées soudaines qui exhalent un fort parfum d’incertitude en ce matin gris du 1er janvier 2000, la désillusion des uns (Hélène Fillières se fait draguer lourdement par des éboueurs) allant de pair avec la stupeur des autres (Arthur et Lucie constatent en ouvrant la fenêtre qu’il pleut du sable sur Paris !). Il y a là des signes à interpréter, mais aucune certitude à extraire sur quoi que ce soit. D’un bout à l’autre de ce splendide film-ovni, Klapisch prend son temps à observer un monde qui s’échine à gagner du temps. Au fond, son cinéma pourrait être défini par ce titre d’un film d’Arnaud Desplechin : une « sentinelle » dotée d’un regard en avant, attentif et tourné vers tout ce qui arrive de loin. Et des hypothèses comme les siennes, c’est aussi ça qui rend le cinéma si intimiste et si précieux.