REALISATION : Trân Anh Hùng

PRODUCTION : Artémis Productions, France 2 Cinéma, Nord-Ouest Films, Pathé

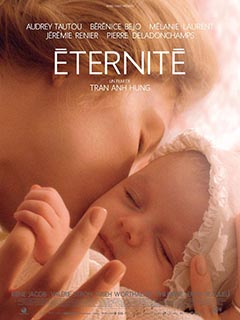

AVEC : Audrey Tautou, Mélanie Laurent, Bérénice Bejo, Jérémie Renier, Pierre Deladonchamps, Irène Jacob, Valérie Stroh, Philippine Leroy-Beaulieu

SCENARIO : Trân Anh Hùng

PHOTOGRAPHIE : Ping Bin Lee

MONTAGE : Mario Battistel

BANDE ORIGINALE : Elise Luguern

ORIGINE : France

GENRE : Drame, Romance

DATE DE SORTIE : 7 septembre 2016

DUREE : 1h55

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Quand Valentine se marie à 20 ans avec Jules, nous sommes à la fin du 19e siècle. À la fin du siècle suivant, une jeune Parisienne, l’arrière-petite-fille de Valentine, court sur un pont et termine sa course dans les bras de l’homme qu’elle aime. Entre ces deux moments, des hommes et des femmes se rencontrent, s’aiment, s’étreignent durant un siècle, accomplissant ainsi les destinées amoureuses et établissant une généalogie… Une éternité…

Déjà, bravo pour le titre. Il est court, il est très beau, et surtout, il ne ment pas sur la marchandise. Est-ce parce qu’en s’intéressant à l’établissement d’une généalogie sur près de deux heures de destinées amoureuses successives, la notion du « temps qui s’écoule » allait finir par rentrer dans l’équation ? Oui, mais pas que, loin s’en faut : ce titre met avant tout le doigt sur la situation du spectateur lorsqu’il suit l’intrigue en question, tellement noyé dans un cocon ouaté d’une régularité ronflante que l’envie de roupiller ou de regarder sa montre finit par supplanter toute sorte de fascination pour l’image. Pour son nouveau film, Trân Anh Hùng a tenté ici un pari des plus risqués : retracer la vie d’une famille sur cent ans, avec tout ce que cela comporte de moments de bonheur ou de malheur, et ce par une narration exclusivement musicale et sensitive où la parole est majoritairement bannie. Des regards, du sensoriel, de la beauté pure à l’écran ? On est preneur, bien sûr, mais encore faut-il réussir ce double exercice dans lequel Terrence Malick reste désormais insurpassable, à savoir filmer moins des situations que des états d’âme et élaborer un découpage sensuel qui fait naître la grâce par une association harmonieuse entre l’absolu (incarné par des images au-delà du sublime) et l’intime (ressenti par une voix off en décalage). Le cinéaste de Cyclo et de L’odeur de la papaye verte s’étant déjà distingué par une stylisation affirmée et un goût pour les ambiances sensorielles, la confiance régnait. Hélas, en plus de valider l’autre signification de son titre, Eternité ne réussit à créer qu’un embarras considérable.

Si l’on prenait soin à l’instant d’évoquer la connexion malickienne, ce n’était pas pour rien. Il est évident que d’aucuns ne manqueront pas d’entretenir ici un éventuel rapport avec The Tree of Life au vu de certains critères : une affiche plus ou moins ressemblante, un canevas de fresque intime rattachant divers destins humains individuels à un ensemble bien plus vaste (le cosmos chez Malick, la généalogie chez Hung), sans parler d’un ton plus ou moins pieux qui ne manquera pas de faire grincer les dents des athées. Or, soyons directs, la comparaison n’ira pas plus loin. Parce qu’à la spiritualité (et non la religion !) qui inondait de toutes parts le chef-d’œuvre de Malick se superpose ici une toute autre expérience, bien moins agréable et stimulante. Adapté du roman L’élégance des veuves d’Alice Ferney (par ailleurs médiatiquement connue pour son opposition ferme à la PMA) dont il reprend d’ailleurs une grande partie des écrits par l’intermédiaire de la voix off, Eternité voudrait juxtaposer les moments-clés de la vie de trois femmes (Audrey Tautou, Mélanie Laurent, Bérénice Bejo) quand il se contente simplement d’enfiler des scènes plus que schématiques, pour le coup reliées à une vision de l’existence on ne peut plus réac. Noces, baptêmes et enterrements forment ici les vertèbres d’un récit catho-dynastique où Dieu, la famille et la patrie sont des valeurs incontestables, où le mariage est arrangé au lieu de résulter d’un coup de foudre réciproque, où aimer son conjoint tient plus de l’épreuve que d’autre chose (sic), et où tout espoir d’indépendance est sans cesse tué dans l’œuf. Tout juste devrait-on considérer ici comme « rebelle » l’attitude d’une jeune fille qui, refusant son destin d’épouse et de mère de famille, choisit de… rentrer au couvent !

Pire encore : le film glisse dangereusement vers un véritable hymne à la pondeuse, où le bonheur de la femme serait corollaire de sa faculté à avoir pu accoucher d’un grand nombre de marmots (entre huit et douze minimum !) et à faire primer le prolongement de la lignée familiale sur toute considération d’épanouissement ou d’hédonisme. Le tout entrecoupé ici et là d’instants fugaces où les personnages, par ailleurs issus de la très haute bourgeoisie et vivant dans des intérieurs Polly Pocket qui suintent le luxe démesuré, font de la peinture dans des salons, marchent dans des couloirs luxueux, prennent le soleil sur leurs chaises longues, lisent des romans au grand air, et s’embrassent au ralenti quand ils ne s’étreignent pas toutes les cinq secondes. Le plus effarant, c’est que le film rate même sa recherche d’universalité, tant le monde qu’il décrit échappe au réalisme autant qu’à la réalité elle-même. Cette bulle ouatée et cloisonnée est de celles où les divers mouvements du monde extérieur et de la société n’a aucune incidence sur quoi que ce soit (si l’on excepte quelques références à la guerre vite passées sous silence), et dont les individus – tous incarnés par des acteurs tirés à quatre épingles – se complaisent dans des gestes répétitifs et des poses ridicules qui les désincarnent au lieu de les faire accéder à la grâce. Le spectre d’une interminable publicité Chanel sans pureté ni émotion se fait très vite ressentir, tel un exercice de style qui s’éternise au lieu de s’embraser de mille feux.

La mise en scène de Trân Anh Hùng tente elle aussi un jeu des plus délicats. L’absence de dialogues pouvait bien sûr aider à faire partager les états d’âme de chacun, mais l’utilisation de la voix off (avec Tran Nu Yên Khê, épouse du réalisateur, dans le rôle de la narratrice) bloque cette possibilité en se limitant à de la paraphrase visuelle, sans même oser le recours à la première personne pour favoriser le rapprochement intime avec les personnages. Ce parti pris romanesque va s’handicaper encore plus à cause de la façon dont le cinéaste nous love dans ses images. Certes, là où le film mettra tout le monde d’accord, c’est sur la photo de Ping Bin Lee, chef opérateur surdoué de Hou Hsiao-Hsien (excusez du peu !) qui confère une magnificence visuelle immédiate à chaque élément surgissant dans le cadre (un filet de lumière, un bout de tissu, une peau d’enfant, une eau turquoise, un bouquet de fleurs, un décor d’intérieur, etc…). Mais cette beauté visuelle à peine croyable peine à cacher autre chose que de la vanité, au vu d’une incarnation qui reste aussi figée que les meubles de ces intérieurs à la lumière tamisée. Cerise sur le gâteau : un piano triste impose une terrible overdose sonore à nos tympans sur toute la durée de cette interminable complainte dynastique. Faire le bilan de cette Eternité serait donc simple : deux heures après avoir démarré la projection du film, on se rend compte que seulement vingt minutes se sont écoulées. Regrets éternels.