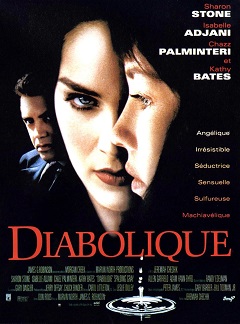

REALISATION : Jeremiah Chechik

PRODUCTION : Warner Bros, Marvin Worth Productions, Morgan Creek Entertainment

AVEC : Sharon Stone, Isabelle Adjani, Chazz Palminteri, Kathy Bates, Spalding Grey, Shirley Knight, Allen Garfield, Adam Hann-Byrd, Clea Lewis, Donal Logue, J.J. Abrams, Bingo O’Malley

SCENARIO : Don Roos

PHOTOGRAPHIE : Peter James

MONTAGE : Carol Littleton

BANDE ORIGINALE : Randy Edelman, Marco Marinangeli

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Drame, Thriller

DATE DE SORTIE : 22 mai 1996

DUREE : 1h47

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Propriétaire du collège St Anselm près de Pillsburgh, Mia Baran y est enseignante et Guy, son mari, fait office de directeur. Mia sait que ce dernier a pour maîtresse la séduisante institutrice Nicole Horner, mais, souffrante du cœur, elle accepte tant bien que mal cette situation dégradante. Un jour, le mari odieux et despotique oblige Mia à se rendre chez Nicole pour l’informer qu’elle accepte de divorcer. Au terme d’une longue conversation, les deux femmes se mettent d’accord : s’unir pour se débarrasser définitivement de Guy. Le piège est tendu…

Logiquement mal-aimé à sa sortie, ce semi-remake du film de Clouzot apparaît bien plus pertinent à une époque où #MeToo et les itérations successives du thriller manipulateur ont imposé leur puissance.

Un soir dans une maison pavillonnaire, alors qu’un couple de retraités regarde la télévision dans le salon du rez-de-chaussée, une femme orchestre le meurtre de son mari violent dans une pièce à l’étage. Le bruit raisonne si fort qu’une autre femme présente au rez-de-chaussée – en réalité complice de celle de l’étage – s’efforce de ne pas éveiller les soupçons en montant le son de la télévision, prétextant que les voisins font trop de bruit avec la leur. Lorsque l’étage fait tout à coup raisonner un bruit de verre cassé, la retraitée zappe sur d’autres chaînes et tombe sur cet extrait de Qui a peur de Virginia Woolf ? de Mike Nichols dans lequel Richard Burton brise une bouteille d’alcool en mille morceaux. Le plus intéressant dans cette scène de Diabolique est moins la réaction immédiate et taquine de la retraitée face à cet extrait (« Celui-là, j’attends la colorisation ! ») que cet effet de mise en abyme qui tend à inclure un grand classique du drame conjugal en tant qu’écho ironique au sein d’une intrigue de thriller reposant sur un postulat à la fois voisin et inversé. Discrète audace qui invite à rester alerte quant à la dimension de duplicata superflu qui continue encore aujourd’hui d’entourer – voire de salir – le film de Jeremiah Chechik. Avant d’aller plus loin, on imagine que le lecteur de cette critique a déjà vu Les Diaboliques d’Henri-Georges Clouzot et qu’il est au fait de son célèbre coup de théâtre final (si ce n’est pas le cas, il sait ce qu’il doit faire…), car c’est clairement lui qui est ici visé. Prétendre que remaker Clouzot serait un exercice vain et suicidaire a quelque chose de franchement absurde (Sorcerer, vous connaissez ?). En outre, dans la mesure où Chechik, alors auréolé du succès de Benny & Joon en 1993, n’avait clairement pas le même prestige que William Friedkin ou Otto Preminger, le voir embrasser à son tour la relecture d’une œuvre d’un des réalisateurs français les plus célébrés dans le monde en faisait une cible facile pour tout le monde. Le résultat a pourtant de quoi dérouter le cinéphile, cible première d’un film qui joue avec sa pré-connaissance du matériau d’origine tout en préfigurant une sensibilité, tant sociale que cinéphile, qui est aujourd’hui devenue la norme.

L’heure est d’ailleurs à la confession : aussi admiratif peut-on être de l’œuvre d’Henri-Georges Clouzot, on peut admettre a posteriori que Les Diaboliques était loin d’égaler la force de frappe de ses meilleurs films (surtout Le Corbeau et Le Salaire de la peur). Sans doute parce tout reposait alors sur cette redoutable mécanique d’horlogerie mise en place par Boileau-Narcejac dans leur roman Celle qui n’était plus, entièrement drivée par le suspense et les tiroirs en fausses pistes, et que Clouzot, fidèle à sa philosophie de déconstruction du matériau littéraire, s’est empressé de retravailler. Ainsi donc, en lieu et place d’un quadragénaire représentant en pêche qui se retrouve poussé au suicide par sa femme et sa maîtresse (également amante de celle-ci), Clouzot aura préféré une machination plus frontale, avec un époux soi-disant assassiné qui, aidé par sa maîtresse perverse, s’acharne à terroriser toujours plus fort sa jeune épouse cardiaque jusqu’à la faire mourir de peur. En parfaite adéquation avec le pessimisme sordide de Clouzot, l’intrigue exaltait l’intelligence criminelle en faisant ressurgir les pires instincts humains dans une ambiance sombre, pour ne pas dire carrément croupissante (la pluie et la pourriture y prenaient racine jusqu’au bout), à tel point que toute forme d’innocence – surtout celle des enfants – finissait punie. Pour autant, on pouvait avoir à redire quant à l’exécution narrative. Au terme d’une narration trop sèche pour ne pas paraître trop fonctionnelle, le twist final, aussi diabolique soit-il, restait malgré tout frustrant parce que privé d’un vrai climax qui en amplifierait la perversité. Du côté du casting, si Simone Signoret et Paul Meurisse étaient immenses, on ne pouvait pas en dire autant de Véra Clouzot, piètre comédienne dont le non-jeu malhabile de la fragilité culminait dans un décès par arrêt cardiaque aussi grotesque qu’hilarant, face auquel la mort de Marion Cotillard dans The Dark Knight Rises passerait presque pour de l’Actor’s Studio.

On ne verra pas pour autant dans ces quelques remarques des erreurs inhérentes à Clouzot, mais simplement des choix que viennent compléter ceux de Chechik, pour le coup moins attaché à copier son aîné qu’à bâtir un solide compromis entre le livre et le film de 1954. C’est là qu’éclate la vraie nature de Diabolique, semi-remake qui se montre fidèle aux modifications scénaristiques opérées par Clouzot, du moins jusqu’à une ultime volte-face qui élève au cube le coup de théâtre original tout en se rapprochant de la conclusion du roman de Boileau-Narcejac. La surprise ne se veut donc pas le moteur unique du récit (surtout pour ceux qui connaissent l’original par cœur) et tient davantage dans l’évolution psycho-sexuelle de ses protagonistes, pièces maîtresses d’un film noir construit en échiquier et focalisé sur la psychologie féminine. Le choix de trois actrices ayant déjà interprété dans le passé des figures puissamment dérangées tombe déjà sous le sens, tant il situe le film au croisement de différents paysages du thriller manipulateur, allant de Mortelle randonnée à Basic Instinct en passant par Misery. La féminité glam-trash agressive d’une Sharon Stone à peine sortie de Casino crée ainsi une rupture on ne peut plus radicale avec la froideur masculine de Simone Signoret. Le jeu quasi expressionniste d’Isabelle Adjani, tout entier acquis à l’incarnation en crescendo d’une forme aigüe de folie mystique, n’a de cesse que de faire rejaillir à chaque virage narratif cet imaginaire de femme fatale gothique qui infuse sa filmographie passée (L’Histoire d’Adèle H., Nosferatu, Les Sœurs Brontë, Possession). Même la féminisation du vieux détective privé sous les traits de Kathy Bates enfonce le clou sur le changement d’angle du scénario : si ce personnage autrefois joué par Charles Vanel fut mentionné comme inspiration possible du personnage de Columbo, l’actrice oscarisée de Misery en fait réellement un égal féminin, mais qui, au lieu d’observer la situation pour la dénouer au moment le plus inopportun, s’ingénie à tourner autour de l’épicentre de la manipulation jusqu’à s’y incruster comme la pièce manquante qui parachève l’ensemble. Quant à un Chazz Palminteri alors abonné aux rôles de mafieux, il s’en donne à cœur joie dans la brutalité débridée et la sournoiserie premier degré, loin de la flippante ironie qui habitait Paul Meurisse.

Au vu des modifications opérées par le scénariste Don Roos (également réalisateur deux ans plus tard de Sexe et autres complications dans lequel Christina Ricci performera un vrai rôle de garce trash), cette relecture des Diaboliques prend la tangente vis-à-vis de la finalité et de l’atmosphère du film de Clouzot. C’est d’ailleurs par son actualisation du matériau d’origine que le futur réalisateur de Chapeau melon et bottes de cuir trouve le meilleur angle qui soit. Réactiver et accentuer une grande part de ce qui constituait l’homosexualité latente entre l’épouse et la maîtresse dans le roman est ici traduit sous l’angle de la suggestion et du sous-entendu, émanant d’une brillante chorégraphie de gestes, de postures et de regards aptes à chuchoter l’explicite. De même que ce choix de la suggestion coupe court à l’inscription de Diabolique dans cette longue lignée de thrillers érotiques qui pullulaient durant les années 90. Pas totalement, cela dit : seul un plan de nu intégral d’Adjani au tout début du film et un fondu enchaîné réunissant les ébats respectifs des deux femmes avec le même homme font mine d’en entretenir les codes avant de les évacuer séance tenante. Le choix d’une rythmique plus nerveuse impose en tout cas un crescendo plus direct, jusqu’à ce double – voire triple – coup de théâtre final qui renoue avec la finalité première du livre de Boileau-Narcejac en l’encapsulant dans le récit transformé par Clouzot. En somme, ce qui ordonnait le twist d’origine se voit anéanti par un retour au meurtre initial (qui repasse ainsi du faux au vrai), donc à la croyance d’origine du récit. C’est là le grand avantage de ce remake très #MeToo dans l’âme : le leurre, le mensonge et le jeu de dupes y sont moins destinés à retourner la logique scénaristique comme une crêpe qu’à le faire se recourber vers son propos inaugural, à savoir une vraie quête d’émancipation féminine. A se demander si Park Chan-wook, qui avait déjà transcendé le climax ambigu d’Obsession de Brian De Palma pour parachever le fabuleux scénario d’Old Boy, n’aurait pas lorgné du côté du film de Chechik pour structurer l’implacable machination féministe de Mademoiselle.

Restent les partis pris stylistiques du cinéaste, extrêmement critiqués à l’époque parce qu’opposés à l’effrayante austérité de la mise en scène de Clouzot. En guise de contre-argument, ce supplément d’âme et d’esthétisme fait de Chechik un usurpateur autant qu’un traducteur, jouant des variations au sein d’un espace réduit (on quitte très peu le collège privé) pour mieux y installer des échappatoires temporelles et géographiques. Et c’est peu dire que les preuves sont légion. Ce thème entêtant de Randy Edelman dès le générique d’ouverture, dont les variations de piano lancinant et de violons stridents font se conjuguer la tonalité du mélodrame gothique à celle du thriller hitchcockien. Cette sophistication grand luxe, en particulier lors de scènes nocturnes qui amorcent les prémices de cette forte stylisation dont le néo-cinéma coréen se fera l’étendard dès la décennie suivante. Ces ambiances ludiques parce que clairement cinéphiles, inscrites à la périphérie du giallo italien et des productions de la Hammer, qui culminent dans un dernier acte gothique à l’envi, titillant les codes du film de maison hantée (vieille bâtisse, escalier qui craque, semi-pénombre constante, présence invisible). Cette exploitation bienvenue du format vidéo, que ce soit par l’usage d’un écran d’ordinateur pour afficher le message flippant autrefois lu par Véra Clouzot sur une machine à écrire, ou par ces vidéos promotionnelles et granuleuses du collège (réalisées par un duo de photo-vidéastes, dont un J.J. Abrams pas encore réalisateur) sur lesquelles tendent à s’incruster les traces du faux meurtre. Tous ces ajouts, signant le grand écart entre le gothisme occidental et le thriller sexy américain des 90’s, achèvent d’entériner Diabolique comme un mixage des plus séduisants, glissant sur toutes les surfaces héritières du film de Clouzot pour mieux les amener vers ce zeste de modernité qui fait désormais notre actualité. Ce qui, en soi, suffit à le rendre pertinent et digne de l’intérêt qu’il n’a jamais reçu.