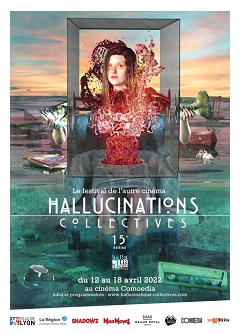

Que dire pour démarrer ? Et si on commençait par la fin ? Non pas par la fatigue – on s’est suffisamment préparé et mis en condition pour qu’elle soit éphémère – ni même par la frustration de ne pas voir son chouchou de la compétition repartir avec un prix – c’est la loi du public et des jurys. Non, commençons plutôt par la promesse d’une future 16ème édition qui aura fort à faire pour égaler, voire même dépasser, le degré d’excellence de cette 15ème fournée. Disons-le haut et fort : nos précieuses Hallucinations Collectives ont réussi haut la main leur double retour. D’abord celui à leur case traditionnelle pré-Pâques où la douceur du printemps épuise moins l’esprit que la chaleur étouffante de l’été, ensuite celui à un « monde normal » où le pass sanitaire et le port obligatoire du masque ne sont plus obligatoires pour poser ses fesses dans une salle obscure. D’une compétition longs-métrages absolument foudroyante jusqu’à des thématiques richement concoctées en passant des honneurs « historiques » pour un tel festival (on en parle un peu plus bas), le spectateur plus ou moins cinéphile fut autant gâté que l’image du festival fut encore plus embellie. Comme chaque année, ce long bilan que l’on aura minutieusement concocté tout au long de ces sept jours de bonheur cinématographique sera l’occasion de replonger dans une ambiance mais aussi (et avant tout) dans un état d’esprit. Celui d’un cinéma « autre » qui se veut autant un art qu’un réservoir à propositions multiples, qui ne parleront pas au même public et qui participeront de facto à la multiplicité des opinions, des passerelles et des points de vue. La curiosité et le goût de la découverte nous guident chaque année aux Hallus, on espère que ce bilan fera naître le même désir chez vous… Maintenant, on peut finir par le commencement…

Archeologist of the Wasteland (Melvin Zed)

JOUR 0 : UN PETIT TOUR DE CHAUFFE AU MUSEE

Ce n’est pas pour faire notre intéressant, mais oui, les deux grosses projections organisées en « off » par notre festival lyonnais préféré avaient comme un petit arrière-goût de « visite de musée ». Il n’y a absolument rien de péjoratif là-dedans, bien au contraire, puisque les Hallus ne sont pas du genre à accepter la muséification du cinéma mais plutôt à remettre sur le devant de la scène des œuvres tantôt oubliées tantôt mythifiées. La première étape nous a d’ailleurs emmenés dans un authentique musée, construit au coeur de la petite ville australienne de Silverton. C’est ici, sur les lieux mêmes du tournage de Mad Max 2, qu’un certain Adrian Bennett, fondateur du musée et fan absolu de la saga de George Miller, a décidé d’exprimer sa passion d’une façon particulièrement exacerbée. Aux commandes d’une Ford Falcon customisée en Interceptor (clin d’œil entre fans !), l’homme sillonne depuis plusieurs années le désert australien et les territoires aborigènes à la recherche des vestiges du tournage du film, pour la plupart égarés ou encore enfouis sous le sable, afin de les restaurer et de les incorporer dans son musée. C’est la vie et la passion de cet homme que Melvin Zed, auteur d’un nouveau et extraordinaire livre consacré au premier Mad Max (les deux autres sont en préparation), filme avec tout autant de passion dans ce très beau documentaire qu’est Archeologist of the Wasteland. Riche en anecdotes diverses et agrémenté des témoignages de ceux – en particulier les cascadeurs – qui ont construit la légende de cette saga mythique, ce petit documentaire d’à peine une heure donne une idée très concrète de ce qu’est la « folie cinéphile », définie non pas comme une tare mais comme un art de vivre, une philosophie qui aide celui qui l’embrasse à se définir lui-même et à trouver son propre chemin dans un monde oppressant. Connexion assurée avec l’esprit d’un Mad Max dont les déferlements motorisés se voulaient le corollaire d’une société frappée par la crise et la frustration.

La deuxième étape aura pour le coup fait écho à un autre « musée » dans lequel notre âme de cinéphage déviant nous incite souvent à retourner, à savoir celui des effets spéciaux artisanaux. A l’occasion de la visite lyonnaise du jeune et surdoué maquilleur David Scherer (qui a déjà œuvré sur bon nombre de films de genre français et belges) pour deux jours d’échange et d’enseignement avec les élèves de l’ARFIS (école de cinéma et d’audiovisuel), les Hallus se sont associés à l’événement en organisant la projection de la copie restaurée 4K du célèbre Hurlements de Joe Dante. Un choix qui ne surprend guère, puisque ce classique du film de lycanthrope doit une large partie de son aura culte aux trucages du chef maquilleur Rob Bottin, conseillé pour l’occasion par son mentor Rick Baker qui travaillait au même moment sur le non moins mythique Loup-garou de Londres de John Landis. Il est clair qu’à ce jeu-là, l’élève aura dépassé le maître, ne serait-ce qu’au regard d’une transformation mémorable (celle du psychopathe incarné par Robert Picardo) qui aura traumatisé toute une génération d’adolescents au début des années 80. Avouons-le : si l’on s’impatientait de revoir le film dans cette copie 4K, c’était surtout dans le but de vérifier la pérennité de ces trucages. Et là, force est de constater que Joe Dante a su tirer profit de conditions de tournage quasi spartiates. Savoir qu’Hurlements a été tourné dans l’urgence avec un budget très limité, qui plus est par un jeune réalisateur qui venait à peine de faire ses armes dans le fantastique avec Piranhas, donne une idée de ce qui a motivé sa fabrication. La mise en scène économe de Dante compte ainsi moins sur les moyens techniques mis en œuvre que sur le seul agencement de plans pensés en amont, et si l’on met de côté deux ou trois transparences hideuses, chaque effet reste encore d’une grande efficacité, via un montage redoutable qui vise et maîtrise l’impact émotionnel. On se montrera en revanche moins enthousiaste sur le scénario, qui titille certes les codes de la satire sociétale en montrant comment une journaliste découvre l’existence de loups-garous dans un centre thérapeutique dirigé par une sorte de gourou scientologue, mais dont la tendance à enchaîner les scènes convenues et archétypales finit par lasser. Au moins, Dante réussit à clôturer son récit sur une scène nihiliste en diable, où la simple cuisson d’un steak haché distille un parfum de pré-apocalypse équivalent à celui que John Carpenter a souvent laissé infuser en clôture de ses plus grands chefs-d’œuvre.

Dark Glasses (Dario Argento)

JOUR 1 : LE RETOUR DU MAESTRO

Des remerciements de rigueur, la présentation du programme de cette année par notre senseï Cyril Despontin toujours aussi enjoué et passionné, aucun court-métrage en guise d’amuse-gueule… On ne peut pas dire que la traditionnelle soirée d’ouverture des Hallus ait trop tiré sur l’élastique avant d’offrir à son public ce qui fut le plus bel honneur de cette nouvelle édition : être les premiers spectateurs de l’Hexagone à découvrir sur grand écran le nouveau film de Dario Argento. Une exclusivité renforcée par le fait que Dark Glasses, en dépit d’une récente sélection au festival de Berlin, n’aura semble-t-il droit qu’à une future diffusion sur Canal+, faute d’un distributeur motivé à l’idée de le sortir. Cruelle injustice pour un film sur lequel, ne nous le cachons pas, les attentes étaient aussi élevées que la prudence était de rigueur. On le disait déjà à propos de Mother of Tears : la position du grand Dario dans le cinéma populaire italien n’est désormais plus qu’une petite flamme pas toujours simple à garder allumée, et la volonté de se montrer un minimum indulgent sur un cinéaste aussi important a souvent pris le dessus sur l’envie de conchier ses derniers travaux – en particulier un Dracula 3D si honteux que l’on aimerait bien nier son existence. Et d’un autre côté, le simple fait de considérer que le « film parfait » n’a jamais existé dans sa filmographie (des scories se sont toujours fait signaler dans le montage ou la direction d’acteur) nous invite à rester le plus alerte possible, conscient que l’errance et la fulgurance peuvent très bien cohabiter dans ses films, les meilleurs comme les pires. Où faut-il situer Dark Glasses là-dedans ? Déjà très clairement au-dessus de tout ce que le cinéaste a pu pondre depuis un bon moment. Argento efface ici d’un coup sec ses derniers navets au profit d’un vrai bon giallo (son genre de prédilection), certes sans un gramme du caractère révolutionnaire qui fut le sien à son âge d’or, mais avec une envie de filmer et une virtuosité qui, pour le coup, n’ont rien d’une vue de l’esprit.

Il est clair qu’Argento reste ici fidèle à ses obsessions et peu désireux de s’écarter du registre qui a fait sa gloire. On n’aura donc aucun mal à déceler une double envie derrière ce nouveau film : d’abord celle de s’amuser avec la modestie d’un vieux maître qui n’a plus rien à prouver, ensuite celle de créer la surprise en tordant quelque peu ce qui a longtemps été son angle de visée. Parce que c’est bien de « vue » dont il est ici question : celle que perd une superbe prostituée italienne (Ilenia Pastorelli, très convaincante) à la suite d’un accident de voiture. Le coupable ? Un mystérieux tueur en série adepte du charcutage de tapineuses, et qui aura aussi envoyé ad patres les parents d’un petit enfant chinois que recueille l’héroïne. Jolie inversion du schéma classique du cinéma d’Argento : là où ses protagonistes doivent toujours faire l’effort d’un regard amplifié et tourné vers ce qui est au-delà des apparences (revoyez Profondo Rosso), l’œil est ici détruit au profit d’une amplification des quatre autres sens. Dès la (splendide) scène d’ouverture du film, cette éclipse solaire qui plonge Rome dans le noir préfigurait déjà tout de cet œil humain destiné à finir aveugle et à se démener tant bien que mal dans l’obscurité. Si Argento ne pousse pas l’idée aussi loin qu’on aurait pu s’y attendre, il utilise malgré tout la relation maternelle entre l’héroïne et le petit enfant (ici moins le protégé que le protecteur) pour favoriser la renaissance d’une femme qui s’extrait de sa solitude par la sororité, la parentalité et une nouvelle perception du monde extérieur. Au fond, le récit a parfois l’air de rejouer le Gloria de John Cassavetes sous l’angle du giallo, avec une tripotée de meurtres sadiques et sanguinolents pour épicer le tout. On peut certes reconnaître que la structure narrative est assez basique, que le féminisme post-#MeToo est encore plus appuyé par la seule présence d’Asia Argento au casting, que le tueur est d’autant plus ridicule qu’on devine trop vite son identité, et qu’une ou deux scènes (en particulier celle des serpents) souffrent d’un montage un poil bordélique. Mais à côté de ça, Argento soigne ses cadres comme rarement via de belles perspectives symétriques, fluidifie son montage en évitant le plus possible les raccords trop abrupts, ne laisse jamais ses acteurs partir en roue libre, et injecte des zestes baroques dans des scènes où l’on ne s’y attend pas forcément. Même l’absence de Claudio Simonetti à la BO ne se fait jamais ressentir, tant les nappes électro et pulsatives d’Arnaud Rebotini (déjà à l’œuvre sur 120 battements par minute) réussissent presque à égaler les scores ancestraux des Goblin. Un vrai désir de cinéma, c’était tout ce qu’on espérait, et on l’a. La dernière fois que le grand Dario avait à ce point transpiré la grande forme, c’était avec Le Syndrome de Stendhal. Soit il y a très exactement vingt-cinq ans. Merci maestro, vous nous aviez tant manqué…

A noter qu’à cette soirée d’ouverture s’est ensuite poursuivie dans un espace où avaient lieu un apéritif pour les festivaliers ainsi qu’une double exposition. D’abord celle de l’illustratrice Delphine Bucher, autrice du très beau carnet de route Vandura Hotel (on en recommande fortement la lecture à tous les amoureux de voyages et de grands espaces américains), et dont les superbes oeuvres en noir et blanc (peintures, linogravures, bois…) sont traversées autant par le cinéma que par tout un pan de la littérature américaine (en particulier Jack London). Ensuite celle des sculptures mobiles conçues par Le Rebtil, en écho à la thématique Le voyage en lui-même proposée cette année par le festival.

La Vallée (Barbet Schroeder)

JOUR 2 : LE VOYAGE COMPTE PLUS QUE LA DESTINATION

C’est d’ailleurs sur le premier film de la thématique que l’on vient de citer que le gros du festival a démarré dès ce deuxième jour… En analysant il y a trois ans son film-somme Inju, la bête dans l’ombre, on aimait dire que Barbet Schroeder partage avec Werner Herzog une carrière éminemment cosmopolite, attachée à titiller ce qui est au-delà du visible, à s’aventurer au-delà des labellisations et des frontières, et à tracer sa route avec la curiosité du voyageur en quête d’inédit. Second film du cinéaste après le magnifique More, La Vallée ajoute toutefois à cette connexion un détail capital : ici, le goût de l’aventure n’est plus seulement intrinsèque à la personnalité de l’artiste, mais bel et bien l’épicentre du récit. Schroeder ayant toujours puisé ses sujets dans la réalité la plus concrète, l’origine de ce film vient de sa rencontre passée avec un étrange explorateur désireux d’aller sur une île inconnue au-delà de l’Australie qu’il définissait comme étant le « paradis sur Terre ». Filmer des gens qui sont davantage dans la drogue et l’utopie que dans la réalité permet ainsi de faire de La Vallée un film jumeau de More, dont il partage l’approche objective de la jeune génération postrévolutionnaire du début des années 70, la photo de Nestor Almendros et la musique planante des Pink Floyd. Précisons toutefois que le résultat, pas toujours gâté par l’intelligentsia critique, n’a absolument rien d’un nanar hippie-chic, vantant les mérites de tous ceux qui en auraient ras-les-dreadlocks de nos sociétés déshumanisées et consuméristes, et qui éprouveraient le besoin d’aller sentir la bouse d’opossum dans la jungle papouasienne pour témoigner de leur authenticité retrouvée. Proche d’un documentaire autant que d’un trip au rythme languissant, le film capture le rêve d’ouverture d’une génération au monde primitif, à la sensualité, à la connaissance de l’Autre, presque à la manière d’une expérience de libération (Schroeder avouait avoir voulu faire de ce film une sorte de relecture dionysiaque d’Europe 51 de Rossellini). On tangue ainsi entre scènes de rituels tribaux (dont un massacre de cochon non simulé !) et pauses sensorielles en pleine jungle (avec une Bulle Ogier « beatnikée » qui manipule un python et se recroqueville dans le creux de l’« arbre du savoir »), jusqu’à un voyage toujours plus brumeux et éprouvant où l’utopie collective fait s’effriter toujours plus la réalité. Nul doute que La Plage de Danny Boyle doit beaucoup à ce très grand film.

On parlait justement de Herzog ci-dessus, et c’est assez logique de le retrouver pour la séance suivante, première étape de l’incontournable Cabinet des Curiosités. Et c’est pour le coup à une piqûre de rappel que les Hallus nous invitent. Quand bien même son admiration pour le cinéma d’Herzog reste immense, l’auteur de ces lignes doit confesser avoir toujours eu un blocage pour sa relecture du Nosferatu de Murnau. Pas tant parce qu’il était inévitable qu’il fasse moins bien, ni même parce qu’il ne fait parfois même pas l’effort de cacher son décalque littéral de certaines scènes du film original, mais plutôt en raison du vague souvenir d’un film trop froid et trop littéral dans son approche. Impression hélas confirmée avec cette redécouverte sur grand écran, qui permet de bien cibler en quoi le désir d’Herzog de jouer à fond sur l’expressionnisme des origines ne l’a pas privé d’imprimer sa marque à lui sur le récit. Un style documentaire qui, en plus de susciter un décalage par rapport au récit, en casse surtout la logique fantastique et esthétique au profit d’un ensemble trop terre-à-terre, pour ne pas dire carrément académique. Le casting, dominé par la diva Isabelle Adjani et le psychopathe Klaus Kinski, fait certes de gros efforts pour faire la différence via un jeu plus empathique et ambivalent (le monstre suscite ici davantage l’empathie que le rejet), mais à ce jeu-là, on pourra considérer que Coppola damera plus tard le pion à Herzog en conférant le mélange adéquat de trouble et de charisme aux acteurs de son Dracula de 1992. Même la réflexion sur le bien et le mal titille plus d’une fois la fibre du propos convenu, et apparaît ainsi beaucoup moins visionnaire, tout en se bornant parfois à filmer certains acteurs (surtout Adjani) en train de réciter mécaniquement des phrases toutes faites, dignes d’un aphorisme pêché à l’intérieur d’un fortune cookie. Si beauté il y a dans Nosferatu, fantôme de la nuit, elle sera davantage à dénicher dans ses magnifiques effets de contre-jour, et surtout dans son extraordinaire bande originale qui fait se combiner le lyrisme de Wagner aux sonorités fascinantes de Popol Vuh.

Disons-le d’entrée : la compétition longs-métrages de cette année aura réussi à nous laisser une vilaine grimace sur la tronche pour son entrée en matière. On avait déjà eu vent des échos relatifs à The Sadness, film d’horreur taïwanais sur fond de virus dévastateur, et on s’était déjà préparé à quelque chose de particulièrement hardcore. A l’arrivée, en plus de se rappeler que suivre la hype est souvent le meilleur moyen de se manger le mur, on s’interroge : le film d’infectés est-il à ce point en manque de globules qu’il faille désormais en passer par des concepts maxi-teubés pour le rebooster ? C’est là le gros problème du film de Rob Jabbaz, dont le concept porte en lui sa propre limite : le virus en question a pour conséquence de transformer ses porteurs en de terrifiants sociopathes à fond dans la barbarie et la déviance à l’état pur. Une seule ligne suffit ainsi à résumer ce scénario, sur lequel a tout de même été greffé un fil directeur aussi épais qu’un enjeu de sitcom (une jeune étudiante recherche son mec au beau milieu du chaos), et où la narration ne semble avoir été structurée que de manière à battre le record de sang versé et de sadisme dégénéré dans chaque scène. Et quand le récit fait mine de lâcher une ébauche de piste thématique (le harcèlement sexuel, l’angoisse taïwanaise face à la tutelle chinoise, le réveil des pulsions interdites, la satire pince-sans-rire des agités complotistes, le tacle expédié aux expérimentations scientifiques, etc…), c’est pour la faire dégager illico presto afin de continuer à faire gicler le sang et les tripes en direction des quatre points cardinaux. Autant dire que la gratuité de l’ensemble, pour le coup fortement assimilable à du cynisme mal déguisé en nihilisme de supérette, finit par avoir d’autant plus raison de notre patience que le chaos démarre d’entrée sur du gore extrémiste pour ensuite le décliner en ligne droite jusqu’au bout – une montée exponentielle de l’horreur aurait été largement plus efficace. Doit-on dès lors se sentir coupable de s’être tranquillement tourné les pouces pendant 1h40 ?

Il paraîtrait que selon le réalisateur Alain Payet, les spectateurs qui ne se branlent pas devant des films pornos sont des malades. On en déduit donc que Furies sexuelles, qu’il a lui-même réalisé, ne rentre pas dans cette catégorie… parce que sinon, il faudrait sérieusement s’interroger sur la psyché du bonhomme ! Les séances X des Hallus, on aura pu les vivre de différentes façons au fil des années : jouissives quand le film en question se voulait coquin et délirant, ennuyeuses quand la monotonie de la mise en scène nous donnait envie de pioncer à une heure déjà tardive. Mais se retrouver face à un film porno qui semble exhiber très nettement sa propre autocritique, et ce jusqu’à couper toute envie de bander à son public, c’est bel et bien une première. Avec un personnage du nom de Marie-Madeleine qui s’enfonce dans la prostitution pour tenter de survivre, on peut dire que la symbolique est assez claire : nous voilà face à un film quasi sociologique dans son approche et dans son regard sur l’exploitation des femmes par une société hypocrite où les rapports humains sont pourris par l’argent (omniprésent) et la lutte des classes (idem). Payet déroule ainsi une narration bâtie comme un rituel qui se répète ad nauseam : à chaque amorce de scène coquine succède ainsi immédiatement son contrepoint malsain et avilissant, où le plaisir des comédiens n’a pour le coup rien de communicatif et où la bande-son suscite la lassitude à force de boucler non-stop sur la même ritournelle ! Un effet sans doute voulu, et qui, couplé à une cruauté assez inhabituelle dans les scènes X (dont une punition SM non simulée et un terrifiant viol collectif en guise de climax), prive le film de la moindre légèreté. Toutes proportions gardées, on se surprend à y retrouver un peu le même effet repulse que sur le Showgirls de Paul Verhoeven, dans lequel le désir de se rincer l’œil finissait torpillé par le point de vue entriste et sardonique du cinéaste. Pour un vrai porno-social avec un propos fort et une volonté d’écœurer à partir de ce qui devrait exciter, la (bonne) surprise est en tout cas au rendez-vous.

L’œil du tueur (Donald Cammell)

JOUR 3 : BRAINWASHING

Rendre hommage à des cinéastes méconnus ou enterrés est l’un des dadas favoris de l’équipe des Hallus. Cette année, c’est au très doué Donald Cammell que l’on déroule le tapis rouge pour une rétrospective de trois de ses quatre films. Histoire de ne rien faire comme tout le monde, la décision a visiblement été prise de les projeter dans l’ordre déchronologique, comme s’il fallait partir de la fin tragique de l’histoire (un cinéaste déprimé et hanté par des pulsions de mort qui se sera finalement tiré une balle dans la tête un jour d’avril 1996) pour remonter le fil d’une destinée des plus prometteuses. Sorti en 1987, le cultissime L’œil du tueur (a.k.a White of the Eye) entame donc en beauté cette rétrospective par une torsion jubilatoire du thriller hitchcockien et du film de serial-killer. Ne pas s’y tromper, toutefois : si l’intrigue consiste à suivre la suspicion qui entoure un père de famille et installateur d’équipements audio (joué par le très inquiétant David Keith) à propos d’une série de crimes sanglants perpétrés contre des femmes, le résultat frise surtout l’autobiographie déguisée d’un artiste rongé par la dépression et les soucis familiaux. L’intérêt majeur de ce thriller réside pourtant dans l’incroyable sophistication de sa mise en scène et dans le caractère fragmenté de son découpage. Fort d’un usage virtuose de la SteadyCam qui se coule à la perfection dans un montage composite et volontiers anti-chronologique, Cammell se la joue syncrétique jusqu’au bout. De son meurtre graphique inaugural (qui fait d’un poisson rouge le seul témoin oculaire) jusqu’à son climax final explosif (qui pousse l’ésotérisme tordu du récit vers le point de non-retour), ce fascinant thriller joue très intelligemment sur la notion de point de vue pour complexifier une trame très simple, et use à loisir de son ambiguïté acoustique – la BO mi-country mi-new wave mixe Pink Floyd et Hot Chocolate – pour troubler l’immersion du spectateur dans ce cadre désertique de l’Arizona. A la revoyure, on se surprend même de ressentir ici et là un délicieux effet d’hypnose au travers de certains choix de montage et mouvements de caméra, preuve de la présence d’un œil diabolique derrière la caméra.

On pourrait régler le cas de La Lettre inachevée en se contentant de dire que c’est The Revenant avant l’heure. Mais ce serait insuffisant, et surtout pas très correct vis-à-vis de l’un des piliers majeurs de l’œuvre de l’immense cinéaste soviétique Mikhail Kalatozov. Coincé entre le succès planétaire de Quand passent les cigognes (Palme d’Or à Cannes en 1958) et le bide injuste de Soy Cuba, ce survival aussi intimiste qu’expérimental a valeur de chaînon manquant dans la triple collaboration entre Kalatozov et le prodigieux chef op’ Sergueï Ouroussevski. Comprenons par là qu’au-delà de sa volonté de rendre hommage aux pionniers du régime soviétique, cette adaptation d’une nouvelle de Valeri Ossipov prouve à quel point les deux hommes, drivés par une vision d’optique quasi romantique, avaient le désir commun de s’écarter le plus possible du réalisme le plus sec pour embrasser au contraire tout ce qu’une situation pouvait dégager de baroque, d’opératique et de démesuré. Ainsi donc, le récit de cette expédition géologue dans les plus lointains recoins de la forêt sibérienne à la recherche d’un gisement de diamants signe la symbiose entre deux démarches kamikazes : d’un côté, les géologues essaient de dompter mère Nature pour mieux la plier à leur propre logique, et de l’autre, les cinéastes leur emboîtent le pas en poussant l’avant-gardisme formel le plus loin possible au fil d’un tournage qui s’étalera sur une année entière, avec des acteurs jamais doublés en matière de cascades et formés en amont au métier de géologue. Le récit, sobre et linéaire, tient ainsi tout entier sur cinq personnages : trois hommes, une femme (là encore jouée par Tatiana Samoïlova) et une nature qui déchaîne non-stop ses éléments (feu, vent, pluie, neige, froid, glace, jour, nuit…). Et comme pour se préparer avant le vertige immersif de Soy Cuba, Ouroussevski balance là encore une expérimentation technique hors du commun. Des plans-séquences vertigineux qui laissent la continuité jouer avec les émotions contradictoires (l’extase et l’agonie, le bonheur et la tristesse, la jouissance et la douleur) et qui forcent parfois à s’interroger sur les conditions de cadrage quasi acrobatiques de telle ou telle scène (celle de l’incendie est en cela proprement ahurissante). Des plongées, contre-plongées et décadrages à gogo qui soulignent la désorientation inexorable des individus en milieu naturel. Des surimpressions qui subliment la réminiscence mémorielle quand elles ne créent pas de savants et inédits effets de contraste. Des paysages naturels des forêts sibériennes qui sont comme une page blanche sur laquelle la fiction s’efforce de laisser sa trace. Des gros plans sur des visages couchés et cadrés de manière à leur donner le relief d’une chaîne montagneuse. Une musique orchestrale qui amplifie le lyrisme. Et surtout, une vision fantasmatique du chantier naval d’une ville rêvée, via une focale trafiquée par Ouroussevski qui permet d’avoir l’impression de voir le chantier à travers les reflets d’un diamant. Le résultat n’est certes pas exempt d’une certaine forme d’hystérie à la Zulawski, mais sa beauté visuelle, forte de jeux de lumière parmi les plus beaux que la pellicule NB ait pu offrir, est à ce point terrassante qu’elle finit par avoir raison de toute critique.

Avec les deux films précédents, on peut déjà dire que la journée commençait vraiment sous le signe du « lavage de cerveau », avec les repères bousculés et les cinq sens en ébullition. Ce n’était pourtant qu’un double amuse-gueule à côté des deux autres projections de la journée. Nouvelle étape de la compétition longs-métrages, Mad God s’en impose très clairement comme l’ovni le plus fou, en l’état parfaitement inattendu de la part de l’un des grands maîtres des effets spéciaux physiques : Phil Tippett. Celui à qui l’on devait déjà un paquet de trucages mémorables pour Star Wars, RoboCop ou Starship Troopers (mais aussi de minables débuts de réalisateur avec Starship Troopers 2 !) aura mis pas moins de trente ans pour achever ce projet cher à son cœur. Et quel est-il ? Ni plus ni moins qu’un gigantesque délire en stop-motion au scénario si inracontable que l’on se sent démuni à l’idée de le décrire. Tentons quand même le coup : avec l’aide d’une lourde cloche de plongée, un énigmatique assassin plonge dans les profondeurs d’une ville en ruines et découvre un monde infernal, labyrinthique, où d’horribles créatures mutantes s’empressent de le capturer et de le soumettre à un authentique calvaire mental. Vous nous excuserez de ne pas aller plus loin en matière de récit, tant la suite, souvent à peine intelligible, fait se télescoper références cinéphiles (de Planète interdite à The Tree of Life en passant par 2001 l’odyssée de l’espace), délire steampunk en mode hardcore et hommage viscéral à un cinéma d’horreur peu avare en matières gluantes. L’art du stop-motion pratiqué par Tippett atteint ici un degré de perfection expérimentale que peu de cinéastes (voire aucun) ont su toucher du doigt, chaque scène ne cessant d’exhiber une virtuosité technique folle et de cultiver un art de l’ascension sensorielle qui nous fait décoller du fauteuil. Certes, le risque d’un film qui s’autogère sans penser à son audience n’était pas à exclure, mais il ne surgit jamais. Stimuler et halluciner sont ici les verbes principaux appliqués à un spectateur qui s’embarque moins dans un film narratif que dans un pur trip métaphysique, façonné par un Tippett à l’imagination dérangeante, en claquage volontaire entre le sublime et l’ignominie. Les arguments nous manquent encore en sortie de projo de cette véritable « hallucination collective » qu’est Mad God, alors on va faire simple : vous n’avez jamais rien vu de pareil.

On vient d’avoir les sens en bigoudi, il était visiblement temps que nos neurones fassent de même avec Beyond the Infinite Two Minutes, objet d’une séance exclusive en partenariat avec la plateforme de screaming Shadowz. Un film vraiment paradoxal puisqu’il réussit à paraître incroyablement remue-méninges à partir d’une idée toute bête – dans tous les sens du terme. Imaginez donc : votre écran d’ordinateur s’allume, vous vous retrouvez face à vous-même deux minutes dans le futur (avec qui vous dialoguez un instant), puis vous allez face à l’ordinateur depuis lequel vous parlait l’autre « vous » et vous voilà donc face à vous-même deux minutes dans le passé ! Vous suivez ? Pas la peine de s’affoler : ce concept de comédie totalement loufoque, née de l’imagination du jeune cinéaste nippon Junta Yamaguchi, vous semblera parfaitement limpide à l’écran. Le seul « effort » à faire sera d’accepter d’entrée son concept farfelu (il y a donc deux minutes d’écart entre deux écrans de PC) et de passer outre les incongruités de telle ou telle scène pour s’embarquer pleinement dans cette mécanique narrative, laquelle fait d’abord mine de jouer sur le « coup d’avance » (on prévoit ce qui va arriver avant de savourer comment on y est arrivé) avant de s’en donner à cœur joie dans la mise en abyme toujours plus amplifiée (on élabore un trou de ver spatiotemporel avec deux écrans face-à-face). En pas moins de soixante-dix minutes d’un faux plan-séquence unique où Yamaguchi reprend à son compte la technique des « raccords invisibles » dont Alfred Hitchcock usait dans La Corde, ce gros délire sans sujet ni prétention – ça se regarde une fois et ça s’oublie fissa – s’impose ainsi en récréation ludique, drôle et cérébralement stimulante, du genre à nous filer le mal de tête adéquat pour que l’on ait tout de suite envie d’aller faire dodo en sortant de la salle. Cela tombait plutôt bien, car il était déjà minuit et la journée d’après s’annonçait déjà comme une sacrée mise à l’épreuve de nos tripes…

An American Hippie in Israel (Amos Sefer)

JOUR 4 : ITINERAIRE(S) BIS

Aujourd’hui, ce fut donc la journée « bis qui tâche ». Et elle aura commencé avec le bonnet d’âne du festival, attribué haut la main à la dernière étape du Voyage en lui-même. On nous avait vendu An American Hippie in Israel comme une rareté invisible depuis des années, qui avait fait les beaux jours des midnight movies de Tel-Aviv, et que son réalisateur Amos Sefer avait voulu le plus universel possible de par son message de paix. Sauf qu’en sortant à une période où la contre-culture hippie était déjà en déconfiture, le résultat n’avait pas manqué de susciter moqueries et désintérêt de la part du public et des distributeurs potentiels, le condamnant de facto à tomber dans l’oubli. Pas sûr que le remettre sur le devant de la scène était l’idée du siècle, hormis pour remplir la case vide d’une soirée Nanarland ou pour driver un concours de fous rires nerveux entre potes défoncés à la ganja. Toujours est-il que ces 93 minutes auront surtout été l’occasion de se demander à chaque raccord de plan si le cinéaste et les comédiens avaient ou non une case en moins. Grosso modo, la chose consiste à voir un curieux sosie de Charles Manson débarquer en Israël à la recherche d’une île déserte où la liberté totale existerait. Engagé dans un road trip avec trois autres hippies tout aussi atteints, l’homme se contente ici de baiser, de rire comme un idiot, de s’extasier sur tout et n’importe quoi (qu’est-ce que la rocaille et le sable ont de « magnifique » ?), de sympathiser avec un agneau, de prôner l’amour universel avec la subtilité d’un Raël, et d’expliquer à quel point la guerre c’est pas bien et la société c’est mal. Histoire de meubler un peu, le quatuor se retrouve pourchassé par Dupond et Dupont (en réalité deux tueurs blafards en haut-de-forme !) et trouve finalement l’espace rêvé pour leur utopie antisociale sur une île déserte sans eau ni végétation ! Et c’est donc parti pour une deuxième partie à mi-chemin entre Eaux sauvages (sans les dialogues à rallonge !) et la world map de n’importe quel Final Fantasy (on marche en attendant on ne sait pas quoi), où cette tripotée de couillons finit affamée, isolée du monde extérieur, menacée par des squales en caoutchouc et poussée à s’entretuer de la façon la plus débile qui soit ! Le tout est bien sûr joué, raconté, réalisé et monté avec les pieds, avec en plus une scène de rêve qui fera à coup sûr date dans la culture du Z (la décence nous interdit de vous la décrire…). Voilà, on ne sait pas trop quoi vous dire d’autre…

L’occasion de découvrir une autre pépite invisible s’est reproduite juste après avec la projection la plus attendue du Cabinet des Curiosités : le mythique Massacre pour une orgie d’un certain Jean-Loup Grosdard (en réalité un pseudo pris par Jean-Pierre Bastid sous prétexte que son épouse de l’époque montait au même moment un film de Jean-Luc Godard !), dont les démêlés particulièrement pénibles avec la censure gaulliste de 1966 et les tribulations de l’équipe au Festival de Cannes (durant lequel l’équipe simula un faux attentat lors de la montée des marches !) sont depuis entrées dans la légende. On se sent réellement privilégié de pouvoir non seulement découvrir ce film dans sa version intégrale (celle-là même dont la censure aura bloqué la diffusion pour cause de violence et d’incitation à la débauche !) mais aussi dans une superbe restauration 4K supervisée par l’éditeur Le Chat Qui Fume, lequel a d’ores et déjà annoncé ressortir le film en Blu-ray pour cette fin d’année 2022. Si l’on devait définir en quelques mots cette rareté bisseuse, ce serait pour y voir un très intéressant trait d’union entre les cinémas respectifs de Georges Lautner et de José Bénazéraf. Parce que l’intrigue compte moins (et se revendique moins) que tous les personnages assez bigarrés qui la peuplent. Parce que la trame linéaire est ici remplacée par un ensemble de sous-intrigues éclatés façon puzzle. Parce que la peinture d’un réseau de drogue et de prostitution fait ici jeu égal avec des enjeux reliant un voyou borgne, un blanchisseur d’argent, un tueur sadique, des flics aux méthodes peu orthodoxes et un large paquet de putes avec très peu de vêtements. Et parce qu’on s’intéresse ici moins à l’idée de suivre une intrigue que de profiter d’un ensemble hétéroclite, certes pas toujours bien réalisé et dialogué, mais où chaque scène repose sur un joli effet de contrepoint entre humour à froid, érotisme coquin et violence sadique. Un vrai plaisir de cinéma bis, en somme, mais dont l’interdiction aux moins de 18 ans n’a désormais plus rien de pertinent.

Premier rendez-vous de la soirée estampillée Spectrum Films (un excellent éditeur spécialisé dans le cinéma asiatique), Holy Flame of the Martial World n’a à vrai dire rien d’une exclusivité, le film étant déjà sorti en Blu-ray chez cet éditeur et le grand public ayant déjà pu se faire une idée claire de ce qui a longtemps été considéré comme la réponse de la Shaw Brothers au succès du Zu de Tsui Hark. Ceci est vrai, mais mérite toutefois nuance au vu du caractère ultra-bigarré de ce que l’on y voit : le wu xia pian auquel on pourrait s’attendre tient surtout de la grosse comédie HK à la sauce Wong Jing dont l’humour suprêmement débile et le goût du WTF permanent ne sont plus un scoop pour tout cinéphage normalement constitué. On vous passera très vite le laïus sur son intrigue, retraçant les retrouvailles d’un frère et d’une sœur près de dix-huit ans après l’assassinat de leurs parents par une cruelle magicienne désireuse de retrouver l’arme ultime (une « Flamme Sacrée » qui ressemble à un sceptre en plastoc pour antagoniste de Power Rangers !). Tout ce qui compte ici, c’est le goût du bis siphonné, la saveur du portnawak assumé, l’effervescence de tout ce qui est absurde, l’hallucination méga-speed qui se propage tout au long d’un découpage où personne n’a eu un seul instant l’idée d’appuyer sur les freins. Et à ce titre, avec tant de combats câblés qui en mettent plein les mirettes et de SFX qui surgissent sans crier gare, le résultat ne laisse le temps ni de réfléchir ni de raisonner ni même de reprendre son souffle entre deux séquences. On pourrait vous dire qu’il y a ici un « fantôme » qui bat ses ennemis en rigolant comme une otarie bourrée, un éphèbe du kung-fu qui se bastonne contre des idéogrammes volants, et une cruche niaise qui perfectionne son « doigté » à la manière du minet de Karaté Kid, mais ce ne serait pas suffisamment parlant pour décrire l’hallucination vécue devant ce truc. Disons juste à toi, cher ami cinéphile, que si tu aimes les pantalonnades grotesques avec des blagues kôlossales qui te rappellent la cour de récré, mais qu’en même temps tu cherches des brutasses en kung-fu qui se foutent sur la gueule dans des joutes aériennes aussi absurdes qu’absolument jouissives, ce film sera ton Graal !

Pas de sac à vomi distribué à l’entrée du second film de la soirée, et c’est assez étrange. Tout cinéphile qui aurait tenté une première approche de cette catégorie mythique qu’est la « Category III » a forcément dû faire un petit détour (ou carrément démarrer) par Ebola Syndrome. D’abord parce que derrière ce titre se cache peut-être le représentant le plus emblématique de cette frange typique du cinéma HK, sorte de classification plus ou moins équivalente à notre interdiction aux moins de 18 ans. Et donc, que peut-on voir de beau dans un Category III ? Grosso modo tout ce qui outrage la bonne conscience à mémé, histoire de pulvériser une à une toutes les conventions morales et de repousser les limites du tolérable à l’écran. Sans prétendre à être des monuments de gore (le cinéma japonais reste souverain là-dessus), les Category III ont ceci de jubilatoire qu’ils se torchent joyeusement avec tous les tabous imaginables (du meurtre d’enfants au viol d’handicapés en passant par l’inceste et la scatologie), histoire de cristalliser des récits furieux – en majorité axés sur une vengeance lambda – qui foncent tête baissée dans le sordide et la monstruosité, le tout avec une mise en scène à la ramasse, un érotisme soft de bas étage et surtout un humour débile qui appuie leur dimension provocatrice. De cette catégorie de films destinés à un public qui n’aurait ni l’estomac fragile ni les couilles en carton, Ebola Syndrome se veut le nec plus ultra, faisant d’abord suite au très corsé The Untold Story (présenté il y a deux ans aux Hallus) où le binôme formé par le réalisateur Herman Yau et l’acteur Anthony Wong (tête incontournable du cinéma de Johnnie To) avait déjà donné le « la » en matière de trashitude malsaine. En montrant cette fois-ci comment un fou furieux en fuite en Afrique du Sud contracte le virus Ebola après le viol d’une indigène agonisante et revient au Japon pour propager le virus, le tandem va encore plus loin, Yau ne se fixant aucune limite pour donner vie à un crescendo aussi hilarant qu’effroyable, et Wong livrant ici une performance d’acteur à inscrire fissa au Panthéon des plus monstrueuses jamais vues sur un écran de cinéma. Totalement irresponsable dans sa propension à laisser la bienséance pourrir dans une bassine dégueulasse après avoir été souillée et furieusement charcutée au hachoir, Ebola Syndrome laisse son spectateur dans un état de sidération perpétuel, et prend même du relief à l’aune d’une crise du Covid-19 dont ce récit alarmiste à base de pression sociale se fait mine de rien l’écho inattendu. Allez-y quand même à jeun, ça vaudra mieux.

Absence (Marc Héricher)

JOUR 5 : THE PRIMITIVE SPACE

Chaque année, on sort de la traditionnelle séance de compétition de courts-métrages avec plus ou moins le même point de vue : en gros, c’était « très riche et très éclaté », il y avait plein de choses à picorer sur le buffet, on a trouvé notre préféré et notre sujet de détestation, et patati et patata… Cette année, on va faire court pour une raison simple : à un ratage près (le grotesque Sweet Mary, where did you go ?, avec son ambiance de pseudo-Midsommar et sa métaphysique de bazar), l’ensemble de la compétition conservait le même degré de qualité, les propositions variées créant mine de rien le même effet à chaque nouveau générique de fin. Entre de la relecture politique (le plan-séquence animé et alarmiste d’Absence, la satire iconoclaste de la bureaucratie urbaine avec Phlegm), du surréalisme déjanté (la danse morbide de Danzamatta, le « blob-kaiju » d’A Film about a Pudding) et des expériences tantôt émotionnelles tantôt plastiques (la fable sacrificielle en stop-motion d’Un Cœur d’or, le mystère en clair-obscur du danois In the Soil, le trip crypto-cronenbergien de Halves through Night), toute la sélection aura créé à répétition la même sensation de larguer les amarres du réel, ou tout de moins de le sentir se dérober sous nos pieds. Si l’on doit malgré tout en garder un seul en tête, ce serait peut-être l’expérimental The Truth about Hastings, dont le style composite et la voix off hypnotique ont le chic pour nous rappeler les premiers films underground de David Cronenberg. Le fait d’avoir découvert presque au même moment la bande-annonce du nouveau film de ce dernier était en outre une amusante coïncidence.

Retour à la compétition longs-métrages avec un film sur lequel on avait affûté notre traqueur de références et de plagiats. La dernière fois que l’on s’était frotté au cinéma de Jean-Luc Herbulot, c’était à l’occasion de la sélection de son film Dealer en compétition des Hallus il y a sept ans. Et on avait pour le coup particulièrement grincé des dents puisqu’en dépit des dénégations de son auteur, le soupçon d’avoir assisté à un plagiat intégral et éhonté du Pusher de Nicolas Winding Refn n’avait pas suffi à nous donner envie de juger le film dans ce qu’il proposait (la banale descente aux enfers d’un petit dealer en survêtement). Le bonhomme revient donc cette année avec un Saloum d’ores et déjà assuré de ne jamais trouver le chemin des salles obscures. Et là, disons-le, c’est regrettable. Parce qu’avec ce néo-western pour le coup réellement singulier, non seulement Herbulot réussit enfin à gérer convenablement ses références en les superposant à son récit, mais son habileté à jouer à loisir sur les bascules narratives prend corps jusqu’au générique de fin. A priori, rien que de très banal sous le soleil de l’Afrique équatoriale : trois mercenaires en mode Les Douze salopards, chargés d’exfiltrer un dealer sud-américain, se retrouvent bloqués dans un coin reculé des rives du Sénégal où vit une communauté à première vue tout ce qu’il y a de plus accueillante. On s’en voudrait vraiment de vous spoiler la suite, mais sachez juste que l’ambiance va peu à peu se teinter de quelques coups de théâtre, virages narratifs à 180° et télescopage des genres sans que cela ne vienne nuire à la logique du récit. Perfusé autant au foklore sénégalais (la réalité sociale et le vivier ésotérique local ont leur mot à dire là-dedans) qu’à une tension pressurisée que n’aurait pas renié le John Carpenter d’Assaut, Herbulot arrive à équilibrer toutes les forces qui s’agitent dans son cadre et dans son récit, tout en enjolivant l’ensemble par une mise en scène d’une incroyable beauté. Si certaines scènes d’action ont parfois tendance à céder à la facilité de la shaky-cam illisible, rien n’enlève la satisfaction d’assister à un vrai shot de cinoche référentiel et sincère, porté par un cinéaste francophone qui a enfin trouvé le bon angle et peaufiné son style. Son prochain film sera donc très attendu.

L’heure était ensuite venue d’accueillir la réalisatrice franco-libanaise Joyce A. Nashawati pour l’inauguration de sa Carte Blanche avec La Proie nue de Cornel Wilde. Timide mais passionnée, celle à qui l’on doit le long-métrage Blind Sun aura tout de suite fait le comparatif qui tue avant même que le public ne découvre la bête : il semblerait que Mel Gibson se soit fortement inspiré de ce film mythique pour mettre en boîte son Apocalypto. Dans notre souvenir, il y avait certes cette idée d’un survival viscéral et primitif où un homme se retrouvait pris en chasse à travers des paysages naturels par des chasseurs tribaux, mais sans plus. A revoir le film aujourd’hui, tout s’éclaire tellement bien que l’on rêve désormais de kidnapper Mad Mel pour l’interroger et le soumettre au détecteur de mensonges. Tourné en 1965 dans la savane et les jungles du Zimbabwe, La Proie nue préfigure en effet ce qui constituera le futur schéma narratif d’Apocalypto mais au travers d’une inversion de sa structure en deux parties (c’est ici la traque en elle-même qui précède le massacre d’un village indigène). Apprendre en même temps que Stanley Kubrick vénérait ce film n’a là encore rien de surprenant, l’expérience vécue ne cessant jamais de se définir selon le fameux mode « non verbal » si cher au réalisateur de Shining, évacuant ainsi toute trace de dialogue et de sous-titres dès les cinq premières minutes au profit d’une narration quasi muette de film-poursuite. En outre, plus le récit avance, plus les niveaux de lecture se bousculent au portillon : pulp ambigu sur la violence coloniale, double défi d’un acteur-réalisateur quinquagénaire qui met autant à l’épreuve sa condition physique que sa virilité, démonstration redoutable des bienfaits sensoriels du tournage en Technicolor, etc… Difficile, en revanche, de passer outre ces stock-shots parfaitement incongrus qui zèbrent le montage à intervalles réguliers, et ce dans le seul but de nous montrer des attaques violentes d’animaux par des serpents ou des félins. Alors OK, ça peut servir à métaphoriser la traque sauvage qu’on nous raconte, mais s’il y avait Bruno Mattei derrière la caméra, on ne penserait peut-être pas la même chose !

Après une pause de deux heures durant laquelle les Hallus sont passées en mode « preview » (la présentation des deux premiers épisodes de la série animée Lastman Heroes avec tous ses créateurs), les choses sérieuses reprennent avec un autre gros morceau de la compétition longs-métrages. Auréolé d’une réputation élogieuse suite à son passage par plein de festivals (dont le PIFFF qui lui décerna récemment son Grand Prix), et ce en dépit d’un tournage à petit budget pendant le premier confinement de la pandémie de Covid-19, Bull de Paul Andrew Williams n’a pas manqué de reproduire son effet aux Hallus mais mérite toutefois la prudence quant à son contenu prompt à titiller la fibre du cinéphage mal élevé. Si l’on admet que la vengeance est un plat qui se mange froid, il faut aussi admettre que la resucée est un burger qui se mange toujours réchauffé. Au vu d’un scénario programmatique qui montre un criminel s’en aller régler ses comptes (et récupérer son fils) dix ans après avoir été laissé pour mort par ses acolytes (dont le chef cruel n’est autre que son beau-père), les yeux avertis ne manqueront pas de se croire face à un sous-Payback bien saignant et relevé à la sauce à la menthe, et où l’on aurait remplacé le masochisme de Mel Gibson par la froideur d’un Neil Maskell décidément abonné à vie aux rôles de paternel brutal et impulsif depuis Kill List et Hyena. Pas de grande surprise dans ce revenge-movie faussement linéaire qui joue surtout la mise en parallèle de la vengeance et de son origine pour mieux révéler au compte-goutte les tenants et aboutissants du récit. La violence s’y montre particulièrement sèche et hargneuse tandis que la psychologie rase-bitume se fait très discrète, et Paul Andrew Williams fait montre d’une sacrée maîtrise visuelle pour garder la noirceur ambiante intacte jusqu’au bout. On laissera en revanche à chacun le soin de juger de l’utilité de sa pirouette finale, qui laisse soudain le fantastique faire irruption en tant que pièce manquante de ce processus vengeur.

Tout comme La Proie nue, Génération Proteus fait partie de ces films vus bien trop tôt et qui n’ont pas laissé une trace impérissable dans notre cortex cinéphile. Cela dit, dans le cas de ce second film de Donald Cammell, on comprend assez bien pourquoi. Les deux seules vagues réminiscences que l’on avait à son sujet se résumaient à une Julie Christie allongée et attachée en cobaye d’une étrange expérience menée par un robot plus ou moins détraqué, et à un curieux trip sous LSD (comprenez : une succession d’effets spéciaux à base de tâches solaires et de couleurs superposées) qui accompagnaient on ne sait plus trop quelle scène. En sortant de cette séance-redécouverte, on comprend bien que les deux scènes en question seront de nouveau les seules à mériter une petite place dans un coin obscur de notre mémoire cinéphile, et, au fond, cela veut tout dire. Soyons cash : que l’on puisse juger précurseur un tel thriller de science-fiction ne tient sans doute qu’à son exploitation du thème de l’intelligence artificielle avec quelques années d’avance – on ne pourra certes pas lui enlever ça. Mais pour le reste, un récit mollasson et une mise en scène dignes d’un épisode de Madame Columbo auront ici raison de notre tolérance, ces deux défauts étant difficiles à contourner au vu d’un scénario aussi ahurissant (une femme psychologiquement fragile se fait sexuellement harceler par une I.A. qui lui envie son humanité !). La sensualité de Julie Christie et le jeu de funambule opéré par quelques passages bien fendards (dont l’écrasement d’un humain par une sorte de « Rubik’s Dodécaèdre » et la transformation du plancher d’une cuisine en plaque de cuisson géante !) nous permettent au moins de suivre la chose jusqu’au bout sans trop ciller de l’œil. Et en gardant à l’esprit le monument d’ambiguïté dérangeante que ce semi-échec aurait pu être entre les mains de David Cronenberg.

Incubus (Leslie Stevens)

JOUR 6 : CA COMMENCE ET CA SE FINIT SUR UN ARBRE

Une femme contre un arbre, face à un homme qu’elle s’apprête à attirer dans le piège : voilà comment démarre Incubus. Mais rien ne fut pourtant plus important que la façon dont cette séance du matin a démarré. Honneur parmi les honneurs, l’annonce avait été faite depuis la révélation de la sélection : pour la première fois depuis plus d’un demi-siècle, le film maudit de Leslie Stevens allait être projeté dans un cinéma français, via la seule et unique copie 35mm au monde. qui fut récemment retrouvée par le plus grand des hasards et précieusement confiée à la Cinémathèque française ! Autant dire qu’au vu de l’édifiant historique de ce film-ovni (tournage chaotique, suicide de deux acteurs, distribution calamiteuse, faillite de sa société de production, disparition des copies et du négatif original dans un incendie, incidents à répétition lors des rares projections en salles, etc…), on croisait les doigts d’une part pour que cette précieuse copie 35mm ne soit pas détériorée en cours de projo, d’autre part pour ne pas assister à une énième malédiction. Quelle ne fut pas alors notre joie d’admirer la qualité technique de cette superbe copie (un vrai sans-faute sur l’image, le son et la disposition des sous-titres) et de pouvoir enfin revoir cette curiosité dans les meilleures conditions. Une victoire qui, on doit bien l’avouer, aura joué dans notre reconsidération de ce qui restait en tête comme un petit film d’horreur sans grand relief. En fin de compte, le résultat offre surtout un bel équilibre entre crise amoureuse, réflexion sur la foi religieuse et monde de succubes à forte connotation ésotérique, tout en tirant magistralement profit des racines latines de l’espéranto (une langue universelle censée être comprise par tout le monde) pour crédibiliser l’atmosphère sensiblement féérique du film. Qu’importe le jeu limité des acteurs (dont un William Shatner qui aura fait hurler de rire les espérantophones à cause de son fort accent québécois !) ou la minceur du récit, tout tient ici dans l’ambiance et la photographie (superbe noir et blanc de Conrad L. Hall), voire même dans un cousinage discret avec Le Septième Sceau. Aucune extrapolation là-dedans, surtout quand on apprend en plus que Jean-Pierre Dionnet avait coutume de dire que ce film était « le meilleur film d’Ingmar Bergman réalisé par un autre ». Si ça c’est pas la moitié d’un putain de compliment…

Chaque année, les Hallus nous offrent un coup de cœur parfaitement inattendu, et on l’attend toujours au tournant. C’est donc chose faite avec She Will, sur lequel notre dico des superlatifs était clairement insuffisant pour évoquer, définir et restituer pareille expérience de cinéma. Projeté en remplacement d’un film ultra-attendu (Limbo de Soi Cheang, annulé pour cause de copie indisponible), ce premier long-métrage de la réalisatrice Charlotte Colbert (retenez bien ce nom !) se donnait au premier abord – et sans doute en raison de sa récente sélection au festival de Gérardmer – des airs voisins d’un Saint Maud qui avait fait la razzia dans les Vosges il y a deux ans. Encore une histoire d’infirmière qui prend soin d’une femme célèbre ? On faisait déjà la grimace. On avait tort. Dès le plan d’ouverture, on sent que le point de vue (de mise en scène) va être tout à fait différent, que le délire mystique ne prendra pas racine dans cette intrigue, et que cette convalescence post-mastectomie dans les Highlands écossais sera la promesse du passage vers un vaste monde intérieur, peuplé de forces mystérieuses et de traumatismes passés à affronter. Signalons d’entrée que le choix du cadre colle parfaitement au sujet : c’est dans ce territoire reculé que des centaines de sorcières furent autrefois brûlées vives, et c’est ici qu’une actrice âgée (extraordinaire Alice Krige), bien qu’entourée par un groupe de pensionnaires expérimentant les énergies telluriques, se confrontera à son passé d’enfant abusée par un cinéaste campé par Malcolm McDowell. Filmant des effets miroirs pour mieux capter leur confrontation (le refoulement face au libre arbitre, l’isolement progressif de la vieillesse face aux élans de vie de la jeunesse), Charlotte Colbert dessine une parabole d’une incroyable subtilité, cherchant moins à flatter l’air du temps qu’à flotter dans les espaces les plus obscurs et les plus envoûtants de l’horreur psychologique. Mieux vaut donc ne pas voir She Will pour son portrait d’une femme qui titillerait votre indéfectible soutien à #BalanceTonPorc, mais parce que la beauté ahurissante de sa mise en scène, aux perspectives symétriques en lien avec le cinéma de Darren Aronofsky, porte ce propos et cette révolte par du symbolisme et du sensoriel à fond les ballons. Même le score envoûtant de Clint Mansell va jusqu’à convoquer certaines sonorités de The Fountain pour amplifier l’émotion et la lumière des sentiments dans cette ambiance poisseuse à souhait. Tout contribue à accoucher in fine sinon d’un chef-d’œuvre (on le pense quand même), en tout cas d’un immanquable. La sortie du film en salles étant d’ores et déjà prévue pour cette fin d’été 2022, on vous enjoint donc à vous saisir de votre agenda et d’un gros marqueur rouge.

Après un choc aussi planant et dévastateur, c’est peu dire que Le Rideau de brume, deuxième film de la Carte Blanche offerte à Joyce A. Nashawati, aura fait l’effet d’un retour plan-plan sur le plancher des vaches. Centré sur un canevas simple de kidnapping qui dérape (un chômeur timide et son épouse médium organisent un rapt d’enfant pour obtenir argent et reconnaissance), le scénario de ce film de Bryan Forbes ne doit sa (très) relative matière psychologique qu’à l’immixtion des blessures du passé de la femme médium au sein d’une petite équation criminelle cousue de fil blanc. Aussi admiré soit-il parmi les grands classiques du thriller anglo-saxon, le résultat a franchement de quoi décevoir quand il ne laisse pas carrément dans un état de frustration avancé. Au-delà d’un suspense qui n’existe jamais et d’une atmosphère qui s’efforce en vain de paraître hantée et pesante là où elle n’est qu’illustrative et particulièrement ampoulée, c’est surtout la théâtralité de l’ensemble qui a le don de plomber toute perspective de trouble. Le jeu des acteurs ne mérite déjà pas qu’on s’y attarde : non pas que les acteurs soient mauvais tant Kim Stanley (nominée aux Oscars pour son interprétation) et Richard Attenborough (pas encore réalisateur de Gandhi ni propriétaire d’un parc jurassique) sont chacun à l’aise dans leurs partitions respectives, mais parce que l’écriture psychologique à laquelle ils se soumettent a quelque chose de franchement sommaire. Plus surprenant encore : le légendaire John Barry, à qui l’on doit pourtant quelques-unes des bandes originales les plus mémorables de notre art préféré, réussit ici l’exploit de nous faire saigner les tympans avec une musique stridente qui nous tape rapidement sur les nerfs. Tout ça pour dire qu’on quitte ce récit prévisible avec la sensation d’avoir ouvert le grenier des reliques poussiéreuses d’un genre dont les fleurons avaient pour eux une énergie et une audace qui manquent ici à l’appel.

Parler de Silent Night ne va pas être simple. Pour tout dire, le film de Camille Griffin prend tellement à revers toutes nos attentes qu’un conseil s’impose : si vous tenez comme nous à découvrir ce film l’esprit vierge de toute information, arrêtez-vous ici et passez au paragraphe suivant… Vous êtes toujours là ? Commençons donc par dire que son affiche et ses quelques photos glanées ici et là avaient tout pour annoncer une comédie british bien méchante et corrosive comme on les aime, où l’idée d’un réveillon de Noël sur fond de catastrophe imminente serait le terrain de jeu idéal pour un gros pétage de plomb familial à base de sarcasmes vachards et de règlements de comptes cruels. Oui, mais… Si le film donne l’impression de démarrer sur cette voie-là, en introduisant un large panel de personnages condescendants et suffisants (dont Keira Knightley et l’hilarante Lucy Punch) qui se sourient les uns les autres pour mieux contenir leurs rancœurs respectives, le tableau a tôt fait de se troubler. Ce que l’on prenait pour de la caricature joyeuse s’efface vite au profit d’une inquiétude qui ne cesse de grossir : les adultes singent l’apaisement à chaque dispute, les enfants paniquent pour des raisons politiques ou écologiques (Greta Thunberg a-t-elle raison ? Les Russes vont-ils déclencher le feu nucléaire ?), on parle de mystérieux comprimés à avaler, et toute information qui plomberait l’ambiance est coupée dans son élan. On devine peu à peu l’effroyable vérité : ce soir, c’est la fin du monde, et ce qui se présentait comme un gros réveillon de Noël en famille cache en réalité un suicide collectif programmé, avec les adultes qui essaient de sauver les apparences et de faire passer à leurs mioches cette idée du gobage du fameux comprimé tueur (histoire de « mourir dignement et sans souffrance »). Acculé dans leurs derniers retranchements d’humanité, avec tout ce que cela peut supposer d’angoisses et de colère, les personnages du film activent alors un zigzag permanent entre décalage burlesque et détresse absolue, ce que le film reflète en changeant d’émotion comme un gamin appuierait mécaniquement sur l’interrupteur. Délire et empathie font ainsi la bête à deux dos tout au long de ce film à la fois très actuel et très fort, parfaitement dialogué et interprété, qui coince régulièrement le rire au fond de la gorge à force de propager le parfum de l’apocalypse dans chaque scène, jusqu’à l’inéluctable. Le monstrueux plan final, en outre, aura enclenché bien des débats en sortie de projection.

Histoire de finir la journée sur un peu de soleil, le Cabinet des Curiosités nous invite pour une escale d’une heure et demie en Jamaïque, avec ce qui fut le tout premier film de l’ex-colonie britannique : The Harder They Come de Perry Henzell. Combinant des images documentaires prises sur le vif et des scènes tournées par le réalisateur avec la collaboration de Jimmy Cliff (acteur principal et auteur de la plupart des chansons du film), cette relique bis reste surtout dans les mémoires en tant qu’œuvre emblématique et matricielle de la culture reggae. C’est très précisément à ce titre-là que l’on peut encore accorder de l’intérêt à un film ayant certes mérité son cachet culte, mais qui, à bien y regarder, pêche sérieusement par des qualités de fabrication oscillant entre le passable (une telle mise en scène est sans doute ici corollaire d’un budget limité) et le médiocre (certains choix de montage nous font souvent friser le facepalm). La musique, riche en standards du reggae qui n’ont jamais quitté notre mémoire, est ici maîtresse du récit : elle appuie avec efficacité l’impact de la chronique sociale, faisant du même coup ressurgir la violence du tiers monde et ôtant à la Jamaïque son image de carte postale touristique – le pays est ici souvent filmé comme un dépotoir à ciel ouvert. A côté de ça, le parcours de ce provincial fauché qui passe de chanteur arrogant à émule fringuant de Tony Montana n’a rien de bien passionnant, surtout au d’une issue forcément tragique que l’on avait déjà anticipé en amont – finir sa traque en imitant vainement Django face à la police et en se faisant abattre contre un arbre. Bref, on insiste, seule la musique comptait ici. Et elle résonnait encore en sortie de projo.

RRR (S.S. Rajamouli)

JOUR 7 : INDIA SONG

Même s’il ne fut pas le premier film visionné pendant cette dernière journée de festival, on ne pouvait pas ne pas commencer par parler de RRR (trois lettres pour « Rise, Roar, Revolt »). Les organisateurs du festival nous l’ont dit, redit et re-redit pendant toute la semaine : cette claque en provenance d’Inde serait très clairement ce que les Hallus allaient offrir de plus dingue cette année. Tant et si bien que lors de la présentation avant-séance, leur enthousiasme fut si débordant qu’on les sentait presque en position de forcing vis-à-vis du jury et/ou du public, histoire que l’objet de leur passion, présenté en compétition, ne reparte pas bredouille du palmarès. Le public, sans doute surchauffé par cette promesse de « jamais vu sur un écran de cinéma », aura en tout cas validé ce choix en décernant in fine son Grand Prix au film de S.S. Rajamouli. De notre côté, on mentirait en disant que ces trois heures de folie furieuse et de spectacle populaire plus démesuré tu meurs n’ont pas su nous électriser. Avec une virtuosité et une générosité que peu de cinéastes contemporains (hormis peut-être Tsui Hark) ont su toucher du doigt, l’auteur de l’excellent diptyque Baahubali amplifie jusqu’au bout son art du blockbuster ample et ambitieux en lorgnant du côté de la fresque anticoloniale, flattant la soif indépendantiste et allumant la poudre révolutionnaire du peuple indien face à la cruauté de l’occupant britannique, via l’alliance de deux indiens aux méthodes pas si éloignées que cela (l’un infiltre l’ennemi pour le torpiller de l’intérieur, l’autre tente l’affrontement frontal dans le but de récupérer sa petite sœur kidnappée). Rajamouli fait ici tout ce que l’on était en droit d’attendre de ce genre de blockbuster : les images frappadingues et jouissives s’enchaînent à la queue leu leu, le manichéisme est si outré qu’il suscite plus le fou rire que l’agacement, la violence et l’humour font cause commune, et la danse intervient à intervalles réguliers pour donner à cette guerre un caractère franchement bigarré. Bref, tout ce qui fait du cinéma indien le plus fou et le moins coincé de la planète, mais qui, pour les habitués que nous sommes, finit par donner au jamais-vu un petit air de déjà-vu (la comparaison avec un I bien plus fou et audacieux est ici difficile à esquiver). Ce sera là notre seul bémol accordé à un fabuleux spectacle qui, de toute façon, libère l’esprit et active la jubilation.

Dernière étape de la rétrospective des films de Donald Cammell (et donc la première si l’on suit la chronologie de sa filmo), Performance est le genre de film que l’on traîne un peu du pied à l’idée de revoir en salles, quand bien même Cammell aura ici bénéficié de l’apport du cinéaste Nicolas Roeg en tant que coréalisateur du film. Précisons toutefois que, contrairement aux idées reçues, la grande singularité de cette oeuvre bicéphale – notamment en ce qui concerne son montage déstructuré – est moins à mettre au crédit du futur réalisateur de Ne vous retournez pas (lequel était alors déjà parti en Australie pour entamer le tournage de Walkabout) que de Cammell lui-même (qui se focalisa sur le scénario, la direction d’acteur et le montage ultra-cut). Mi-peinture du gangstérisme anglais mi-huis clos étouffant sous LSD, le film est clairement à double visage, suivant la fuite d’un homme de main violent et traqué par son gang qui trouve refuge dans l’appartement d’une rock star décadente qui l’initie à la drogue et lui fait perdre le contrôle de la réalité. C’est tout ? C’est tout. Avec, cela dit, une petite anomalie dont on ne sait pas trop si elle était recherchée ou non : le film se fait trop théorique quand il se voudrait psychédélique, et vice versa. Entre une partie gangster qui ose de fréquentes percées pop et une partie droguée à fond dans l’immobilisme froid, on sent ici un film qui essaie de filmer une chose pour en extraire l’exact opposé. Cela suffit à rendre le film singulier, mais aussi profondément lassant dans son rythme et relativement ban(c)al dans sa facture visuelle. Le casting, totalement sous substance (y compris un James Fox qui ne s’était jamais aperçu que Mick Jagger versait chaque matin du LSD dans son café !), donne plus l’impression de vivoter sans forcément être dirigé. De là à penser que seuls les fans hardcore de Mick Jagger et une poignée de sociologiques fascinés par l’époque pourraient encore y trouver matière à théoriser…

Fin de la Carte Blanche avec un autre film mettant en valeur le grand Richard Attenborough, cette fois-ci sous la direction d’un autre Richard (celui du Voyage fantastique et des Vikings) et de nouveau centré sur un étrangleur (non pas celui de Boston mais celui de Rillington Place). Comme son nom le suggère bien, ce thriller extrêmement glacé, tirant constamment profit des décors les plus exigus en vue de refléter l’âme noire de son protagoniste, revient sur un fait divers qui aura durablement choqué l’Angleterre : l’affaire Christie-Evans dont les tenants et les aboutissants durant les années 50 conduiront quelques années plus tard à l’abolition de la peine de mort dans le pays. Soit le parcours d’un tueur en série à peine bourgeois, auteur d’une série d’étranglements précédés de viols sur plusieurs femmes, et qui aura été jusqu’à témoigner contre son voisin pour des meurtres dont il était responsable. Tourné sur les lieux mêmes de la véritable affaire, le film éprouve son spectateur par sa mise en scène en plans serrés et sa mécanique des rapports de soumission (à l’autorité ou à autrui) qui font dévisser les certitudes. Plus le scénario avance dans son crescendo meurtrier, plus l’emprise psychologique que le tueur arrive à imposer sur ceux et celles qui l’entourent se fait tangible, pour ne pas dire carrément insoutenable. L’inconfort que le film suscite provient autant de sa lenteur que de son ambiance lourde. En sortant de la salle, c’est peu dire que retrouver la lumière du jour est un soulagement. En tout cas, une chose est sûre, vous ne verrez plus jamais ce cher John Hammond du même œil : ici, il a décimé sans compter.

Fin du festival avec la séance de clôture, durant laquelle le palmarès (public + jury) fut révélé et le nouveau film de Lucile Hadzihalilovic enfin dévoilé. Quand bien même il nous apparaît comme un nouveau chef-d’œuvre pour la plus grande réalisatrice française vivante, Earwig ne sera pas un film sur lequel on se montrera intarissable dans l’immédiat, d’autant plus que sa sortie en salles semble à ce jour envisagée pour la rentrée – on y reviendra très prochainement. Pour tout dire, on éprouve plutôt le besoin de garder ce film le plus secret possible, histoire d’en digérer patiemment et sereinement les effets ressentis a posteriori. En refermant cette année les Hallus sur une atmosphère brumeuse et inquiétante à souhait, notre Lucile adorée fait mine de décliner le principe narratif d’Innocence (une jeune fille qu’il faut préparer pour un mystérieux « départ », une « dentition de verre » comme signe des mutations adolescentes, un univers où l’étrangeté lézarde le réel) pour en larguer peu à peu la linéarité, inspirée par un roman de Brian Catling qu’elle se réapproprie avec brio. Si les deux précédents longs-métrages de la réalisatrice laissaient le mystère s’infuser en arrière-plan tout en gardant une trame claire et nette au premier plan, il est ici question d’une temporalité brouillée, fragmentée, incertaine, énigmatique à base de scènes qui se répètent selon divers points de vue et de sous-intrigues parallélisés dont le lien n’est jamais explicité. Le tout dans une ambiance de conte gothique et lynchien, amplifié par une texture sonore hallucinante (vous n’êtes pas prêts d’oublier l’unique leitmotiv musical du film) et une production design encore plus épurée qu’avant, où les angoisses les plus indicibles peuvent non seulement (re)naître mais surtout changer de matérialité en fonction de l’état présent de celui qui s’y aventure. La maestria de Lucile Hadzihalilovic était jusqu’ici sidérante, et Earwig contribue à en prolonger encore la fibre ensorcelante : chaque son, chaque décor, chaque cadre, chaque photogramme se veut ici la promesse d’une hantise éternelle. On n’est clairement pas prêts d’oublier ce film. Et on n’est pas prêts de larguer notre amour toujours aussi partagé pour les Hallus, dont cette 15ème édition est d’ores et déjà assurée de rester comme un très grand cru de son Histoire. Encore un an à attendre avant de remettre ça…

>>> Lire notre entretien avec Lucile Hadzihalilovic

– Grand Prix de la compétition longs-métrages :

RRR de S. S. Rajamouli

– Grand Prix de la compétition courts-métrages :

Un Cœur d’or de Simon Filliot

– Prix du Jury pour la compétition longs-métrages :

Mad God de Phil Tippett

– Prix du Jury Lycéen pour la compétition courts-métrages :

In the Soil de Casper Rudolf Emil Kjeldsen