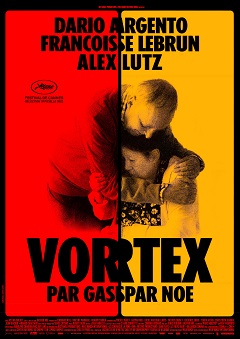

REALISATION : Gaspar Noé

PRODUCTION : Artémis Productions, Kallouche Cinéma, KNM, Les Cinémas de la Zone, Les Films Velvet, Rectangle Productions, SRAB Films, Wild Bunch

AVEC : Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz, Kylian Dheret, Laurent Aknin, Philippe Rouyer, Jean-Pierre Bouyxou, Corinne Bruand, Loup Brankovic, Joël Clabault, Nathalie Roubaud

SCENARIO : Gaspar Noé

PHOTOGRAPHIE : Benoît Debie

MONTAGE : Denis Bedlow

ORIGINE : France

GENRE : Drame

DATE DE SORTIE : 13 avril 2022

DUREE : 2h22

BANDE-ANNONCE

Synopsis : La vie est une courte fête qui sera vite oubliée…

Ce film est une épreuve : dure parce que douce, tranchée parce que tranchante, avec un cinéaste et un trio d’acteurs qui tutoient tous l’état de grâce. Un choc extraordinaire, pour le meilleur et pour l’épure.

Comme on est chez Gaspar Noé, quoi de mieux qu’un slogan (dé)crypté pour démarrer ? En général, on peut s’attendre à une provocation qui vise le contrepoint taquin ou à une formule ironique qui va nous travailler tout au long du récit. Là, vu le sujet dont on a déjà pris connaissance en amont (un couple âgé entame une lente flânerie pré-mortem dans son appartement de Paris), la surprise est triple. D’abord d’avoir lu « La vie est une courte fête qui sera vite oubliée » en guise de synopsis – une maxime qui aurait parfaitement collé à Climax. Ensuite de démarrer le film par un curieux hommage « à tous ceux dont le cerveau se décomposera avant le cœur » – ça promet beaucoup et ça fait un peu sourire. Enfin de ne jamais entendre une seule fois « Le temps détruit tout » – un mantra implicitement commun à tous les films de Noé et qui clôturait déjà Irréversible. On s’interroge donc : est-ce que pour le cinéaste franco-argentin, le temps révèle désormais tout, à l’image de ce qu’avait récemment suggéré le remontage chronologique de son film le plus dérangeant ? Est-ce que l’espoir a enfin pris le dessus sur le désespoir, dans le cinéma de celui que ses plus ardents détracteurs – en majorité de gros pères-la-morale avec un détecteur de nuance en panne sèche – étiquètent toujours comme l’enfant terrible du cinéma hexagonal ? En sortant de Vortex, avouons-le, difficile de résister à l’envie de leur répondre oui, pour la simple raison qu’un film aussi épuré et inattendu pourrait enfin les enjoindre à changer leur fusil d’épaule vis-à-vis de Noé – l’avenir nous le dira. Ce cinéma de pure sensation auquel l’ami Gaspar nous avait habitué depuis longtemps, en tout cas suffisamment pour que l’on décèle film après film à quel point sa supposée provocation n’était qu’un tiroir à double fond, aurait-il soudain opéré une sorte de mue teintée de maturité ? Du calme. Mieux vaut ne pas aller trop vite à propos d’un film qui met un point d’honneur à prendre son temps pour capturer le temps qui s’enfuit. Seul paraît évident un constat pas piqué des vers : si Noé aura peut-être pu autrefois donner l’impression de vouloir défier la mort avec sa virtuosité tripale et ses cartons-slogans, cette fois-ci, l’heure est venue pour lui de la regarder en face.

On sait depuis longtemps que chaque expérience filmique de Noé tire son accouchement d’une forte dose de vécu et/ou de perception subjective de l’existence. Si Enter the Void conserve encore aujourd’hui la première marche du podium, Vortex lui emboîte toutefois le pas en prenant racine dans une vraie expérience « hors du monde » vécue par le cinéaste trois ans auparavant. En effet, cette année-là, en plus d’une cinquantaine déjà entamée de moitié, Noé fut brutalement victime d’une hémorragie cérébrale qui lui fit frôler la mort tout en le contraignant à se shooter à la morphine pendant trois semaines. Une période que l’on imagine suffisante pour laisser la méditation et la résurgence de souvenirs personnels (surtout ceux de parents et de grands-parents touchés par la vieillesse et la perte de mémoire) activer une nouvelle prise de conscience de ce « sursis » offert par la médecine, le destin, le temps… et pourquoi pas l’art. En outre, et avec toute la prudence du monde, on pense ne pas s’aventurer trop loin en supposant que le décès tragique un an plus tard de l’immense Philippe Nahon – à la fois son ami proche et son acteur fétiche de Seul contre tous – a dû en partie conditionner son désir d’évoquer frontalement les effets dégénératifs de la maladie. Faire peur, faire rire, faire bander : Noé a déjà pratiqué tout ça, en tant qu’éternel ado drogué aux midnight movies et aux expériences interdites. Faire pleurer, aussi, mais sous un angle ouvertement mélodramatique capable de nous déchirer le cœur en lambeaux et de nous rendre profondément amoureux d’un film entier – remember Love. Du coup, que pouvait-il faire avec Vortex ? Tout simplement prendre au pied de la lettre le titre de son plus grand chef-d’œuvre (soudain le vide), histoire d’accoucher du memento mori le plus adulte de sa filmographie et de le positionner en orbite autour de ce vide dans lequel tout un chacun flotte en attendant d’y être englouti et aspiré à tout jamais.

Refaire le coup du générique de fin qui ouvre le film ne surprend guère quand on connait le goût de Noé pour la mise en alerte de son audience dès le lancement de ses films. Comme dans Irréversible et Climax, l’issue est ici actée avant même que le récit ne soit entamé. Et encore, parler de récit est délicat, tant les notions de trame et d’intrigue semblent avoir plié bagages au profit d’une errance lente et progressive dans les limbes d’une mort programmée. Voir les noms du réalisateur et de son extraordinaire trio d’acteurs accompagnés par leurs années de naissance respectives pendant le générique, le tout sur fond d’un mur de briques grises et d’une Françoise Hardy qui chante Mon amie la rose, pourra certes faire sourire quelques secondes. Mais un peu moins lorsqu’on regarde sous les apparences : les seuls noms propres sont ceux de l’équipe technique, et n’ont plus lieu d’être au sein de la fiction, Noé faisant le choix – payant – d’effacer les identités pour ne garder (et ne filmer) que les entités. Si rapport il faut dénicher ici avec le cinéma de Jean Eustache (dont Noé est fan et à qui il emprunte ici son actrice fétiche), il sera à chercher en majorité dans ce souci d’épure maximale, visant à la (dé)composition d’une réalité noire et tranchante. A ceci près que chez Noé, la démarche scénique se place à l’exact opposé de celle d’Eustache : l’improvisation tous azimuts prend le pouvoir sur l’écriture tatillonne des dialogues, et l’espace investi par la caméra et les acteurs se caractérise moins par l’autonomie que par le laisser-aller. Il en résulte certes un effet de réalisme et d’authenticité qui aura raison de toute critique, mais surtout un double processus d’engloutissement du réel et d’auto-corruption de l’existence qui s’éprouve intérieurement en même temps qu’il se déleste de tout ce qui pourrait en freiner la progression. Noé opte ainsi pour l’épuration pure et simple de tout ce qui a cimenté sa « patte » : de ses effets de style épileptiques à ses découpages pulsatifs en passant par ses expérimentations sous acide et ses ambiances sulfureuses, tout part ici dans un trou noir. Seuls les cobayes – internes et externes – de son nouveau dispositif auront ici voix au chapitre.

Lui, le père (Dario Argento), a encore un peu les pieds dans la vie sociale malgré un récent accident vasculaire : en tant qu’ancien critique de cinéma, il s’efforce de mettre la touche finale à un livre appelé « Psyché » et centré sur les rapports entre le cinéma et l’inconscient. Sauf qu’on le sent déjà paumé, voire même épuisé : l’entendre partager ses recherches et ses réflexions à des interlocuteurs au téléphone n’aboutit qu’à un étalage de lapalissades sur l’art au sens large, et on sent même que sa parole ne pèse plus lourd lorsqu’il participe à des réunions entre théoriciens du 7ème Art (parmi lesquels on reconnait avec bonheur Philippe Rouyer et Jean-Pierre Bouyxou). Sans parler de cette apparente liaison avec une intellectuelle qu’il semble dissimuler à sa femme… Elle, la mère (Françoise Lebrun), a d’ores et déjà basculé dans une autre dimension, son passé de psychiatre n’étant même plus de l’ordre du souvenir à cause d’un Alzheimer exponentiel qui la prive de tous ses repères et l’éloigne toujours plus de la réalité concrète. Ses gestes sont ici suivis avec la même attention que ceux de son mari, à ceci près que, chez elle, tout se dérègle, en ligne droite vers le pire. Laisser quelque chose prendre feu dans la cuisine, déambuler dans une épicerie à la recherche d’on ne sait pas quoi, ne pas faire attention à la sonnerie de son portable, allumer et éteindre des interrupteurs sans raison, s’effrayer de la présence d’un enfant dans l’appartement (on croit d’abord à une hallucination mais non, c’est son petit-fils), ne plus reconnaître l’être aimé (« cet homme qui me suit partout »), laisser le gaz allumé sans faire exprès, jouer avec les médicaments, etc… A côté d’eux, leur fils (Alex Lutz) semble placé dans un entre-deux tout sauf reluisant : sa jeunesse est déjà derrière lui, sa toxicomanie ne cesse de l’abîmer, son statut d’intermittent du spectacle ne le rassure franchement pas en matière de perspectives d’avenir, et son irresponsabilité en tant que père – il a lui-même un fils – ressemble de plus en plus à un fardeau.

Un trio embarqué dans une lente descente aux enfers, d’autant plus terrible qu’elle se déroule dans un calme des plus sourds, le tout au fil des rituels invariables qui composent le quotidien (prendre le petit déjeuner, faire les courses, appeler untel au téléphone, lire des livres, recevoir des visites, etc…). Lorsque le troisième tente de casser cette ligne claire trop sombre en enjoignant les deux premiers à se faire prendre en charge dans une clinique spécialisée, rien n’y fait : si la vie doit se finir, elle devra se finir dans cet appartement. Et quand on voit le décor, on prend tout de suite la mesure de l’état du « dedans » : un authentique espace mental, à la lisière du labyrinthe cubiste, avec une quantité insensée d’étagères, de livres et de disques qui s’éparpillent au bord des couloirs et dans les recoins des escaliers. Le reflet se montre alors évident mais il est à double visage : une vie trop chargée où l’on finit par se sentir toujours plus à l’étroit, et un cerveau malade où l’absence de tri n’a fait qu’aboutir au plus gros capharnaüm qui soit.

Ne nous le cachons pas : au vu d’une telle base de départ pour un huis clos à teneur hautement mortifère, on peut raisonnablement se demander si, à première vue, Gaspar Noé n’arriverait pas un peu après la bataille. En effet, difficile de ne pas songer plus d’une fois au travail d’autres cinéastes contemporains, en particulier Michael Haneke (dont le très bel Amour semblait avoir plus ou moins fait le tour de la question sur un couple âgé frappé par l’apparition d’une dégénérescence mentale) et Florian Zeller (dont le récent The Father avait su frapper fort en épousant par ses choix de mise en scène la subjectivité d’une mémoire en décomposition). Or, la froideur du premier et la tiédeur du second n’ont que peu d’atomes crochus avec les partis pris bouillants de Noé. Hors de question de filmer la dégénérescence du cerveau sous un angle empreint de pitié et de compassion packaging, et encore moins au travers d’une mise à distance qui aurait de quoi friser la perspective misanthrope. C’est l’empathie qui le guide vis-à-vis de ce couple au bord de la mort, incapable de freiner la perte de son autonomie physique et mentale, et dont il enregistre toute la tension et l’infrasensibilité des troubles de la perception en se focalisant non-stop sur le jeu des acteurs. Le seul « effet » que Noé s’autorise ici aurait d’ailleurs de quoi rendre jaloux Haneke : un écran coupé en deux, tout à fait digne de celui qu’il avait mis en pratique sur Lux Æterna, et qui, en fracturant d’entrée le cadre d’un couple amoureux via une barre noire qui descend lentement jusqu’au bas de l’écran, va dès lors paralléliser deux histoires en simultané (et en conflit) dans le même espace fermé (voire même en dehors).

Il y a beaucoup trop de choses à dire sur ce procédé ô combien justifié. Combiné à l’extrême lenteur du rythme, le split-screen permet d’abord au spectateur d’évaluer simultanément les perceptions contrariées et respectives d’un couple, via une caméra dont on questionne parfois l’objectivité – cette « présence invisible » évoquée par la mère ne serait-elle pas la caméra elle-même ? On se demande même comment les deux caméras, pourtant présentes en temps réel dans le même décor, ont pu rester à ce point indécelables avec une aussi grande variété d’axes et d’angles de vue, sans jamais reproduire cet effet de diégèse parasitée qui drivait autrefois le quadruple écran partagé du Time Code de Mike Figgis. En outre, comme pour mieux amplifier la solitude des deux personnages et le repli intérieur qui les force à lutter avant tout contre eux-mêmes, cette barre noire va jusqu’à créer différents effets de « coupure » au cœur du cadre. De façon très simple, l’écran partagé donne l’air de zébrer un écran a priori unique et large dès lors que deux personnages discutent côte-à-côte – le dialogue inaugural de Lux Æterna obéissait au même principe. De façon plus tordue, l’effet peut se répéter avec le choix d’un léger changement d’axe de l’une des deux caméras, capable de donner au cadre tout entier un aspect légèrement incurvé (faites attention à l’arrière-plan). Et il y aurait aussi fort à dire sur cette alternance des trois personnages sur le côté gauche ou droite de l’écran, y compris lorsque le sujet de la maladie, à savoir la mère, reste hors champ – ces altérations constantes sur l’échange et la compréhension se répercutent aussi entre le père et le fils. Enfin, autre détail plus troublant à la revoyure, cette harmonie optimale entre les actions captées en parallèle et la juxtaposition des effets sonores génère vite le doute sur ce qui est vu et provoqué. Serait-ce le bruit du scratch d’un tensiomètre (utilisé par le père) qui donne à la mère l’envie soudaine de déchirer les pages du manuscrit de son époux ? Pourquoi pas, vu que les deux sons se ressemblent. Et juste après, ne serait-ce parce qu’elle entend le bruit de la douche (le père s’apprête à se laver) qu’elle se met soudain à en jeter les miettes dans une sorte de « poubelle » qui produit un son voisin, en l’occurrence la cuvette des WC ? Enième effet d’un montage parallèle malin qui, associé au redoutable travail sonore de Ken Yasumoto, produit là encore ces subtils troubles de la perception sans lesquels le cinéma de Gaspar Noé ne serait pas ce qu’il est.

Alors, bien sûr, on voit d’ici ceux qui trouveront le procédé lassant et répétitif, et qui s’épuiseront très vite d’un film qui mise tous ses jetons sensoriels sur un effet de lenteur à la lisière de l’insoutenable. Les 142 minutes de Vortex sont pourtant d’une absolue cohérence si l’on fait l’effort de lire dans sa propre lassitude un état second consciemment recherché par le cinéaste. Le titre du film, d’ailleurs, est déjà une piste rêvée en soi. Il est concret parce que le « tourbillon » en question se veut la métaphore la plus limpide de cet état mental dégénératif qui aspire toujours plus les signes tangibles de la réalité le réel et les perceptions à la manière d’un trou noir. Mais il est aussi abstrait, tant la narration du film lui-même adopte à plus d’un titre la forme d’un entonnoir, où tout ce qui apparaît dans le cadre va se mettre peu à peu à se concentrer, à se réduire, pour ne pas dire carrément à disparaître, épurant au maximum le décor et l’espace pour ne garder qu’un abîme quasi-pirandellien sur le sens de la vie. Dès la scène inaugurale du film, la vie est ainsi définie comme étant ce « rêve dans le rêve » si cher à Edgar Allan Poe, et quiconque a déjà poussé la porte de David Lynch sait bien que les points de suspension comptent plus que le point final dès lors que l’inconscient se fait roi. Noé n’agit pas autrement en laissant ses acteurs libres d’user de l’improvisation la plus hésitante, où une nouvelle phrase prend toujours le risque de rester inachevée ou caractérisée par de vagues borborygmes – le sidérant travail d’actrice de Françoise Lebrun mérite à ce titre tous les éloges du monde. Dans ces moments-là, le réel prend congé de tout, d’un espace toujours plus dépouillé à une matière sociale toujours plus anxiogène (le film ne cache rien de la précarité et de la consommation de drogues), sous couvert d’un délabrement cognitif qui s’en fait le corollaire gonflé. Que Noé n’ait jamais paru très optimiste au travers de ses films n’a certes rien d’un scoop. Mais peut-on raisonnablement dire qu’il « détruit tout » avec ce film ? Quand bien même il offre l’occasion d’éprouver physiquement quelque chose de terrible, on ne peut pas faire comme si la douceur et la tendresse dont il fait ici preuve n’existaient pas. Ce sont elles qui, à la surprise générale, pulvérisent toute crainte de complaisance vis-à-vis de la souffrance d’autrui et inversent in fine cette chute graduelle de la lumière vers l’abîme.

Si le paradoxe de la vie provient de sa coexistence avec la mort, alors ce « vortex » dans lequel Gaspar Noé nous plonge durant plus de deux heures suscite autant de terreur que de sérénité. A quoi cela tient-il ? Peut-être bien dans ce que l’on évoquait un peu plus haut, à savoir ce besoin irrépressible de se tourner vers l’art pour espérer guetter ce peu de sursis, certes passager mais bien réel, capable d’illuminer à nouveau une existence, ne serait-ce que quelques instants. Ici, on le voit très bien, le cinéaste a une fois de plus blindé son film de références culturelles diverses, tantôt scientifiques (speech radio de Boris Cyrulnik sur les effets dégénératifs du cerveau) tantôt musicales (Françoise Hardy, Georges Delerue, Ennio Morricone, Nusrat Fateh Ali Khan…) tantôt cinématographiques. Ce sont ces dernières qui stimulent le plus au vu de l’articulation du récit où elles prennent place : un extrait d’un vieux film en noir et blanc vu à la télé préfigure déjà l’ultime voyage du couple, un extrait-clé du Solaris d’Andreï Tarkovski sert ici d’arrière-plan au malaise cardiaque du père, une montagne de crabes issue d’Océans de Jacques Perrin installe un bel effet de miroir avec la prolifération de l’Alzheimer, etc… Sans oublier la scène la plus mémorable du film : un stupéfiant montage photographique à la Chris Marker qui achève le récit sur la « décomposition matérielle » de l’appartement, toujours plus vide et débarrassé de toute la matière de ceux qui y ont vécu, le tout sur fond d’une musique sourde à la Ligeti/Penderecki qui tutoie de très près le précipité kubrickien. Vision terrible d’une vie qui disparaît et qui s’efface, avant que la caméra ne s’envole tout à coup vers le ciel pour refermer le film à la manière d’une boucle. L’éternel recommencement suggéré par cette fin et la multitude de références que l’on vient de citer ont en réalité la même fonction : peupler le réel et enrichir le vécu, par le biais d’un point de vue prompt à susciter l’éveil (le réveil ?). Le vide se fait ici majuscule (il est partout parce qu’invisible), et ainsi, tout ce qui est minuscule – un geste, une perspective, une représentation cadrée – aide à en ralentir la progression et à en réduire la portée.

Finissons par un souvenir personnel afin d’enfoncer le clou d’un pareil paradoxe. Lors d’une avant-première de Vortex au Festival Lumière en octobre 2021, Gaspar Noé avait prévenu ses spectateurs en lâchant tout sourire que son film « donnait la patate et l’envie de vivre ». Croire à une boutade provocatrice n’avait semble-t-il rien d’une vue de l’esprit vu l’état pesant dans lequel le film nous avait finalement laissé, mais on est forcé de reconnaître a posteriori qu’il disait vrai. Fort d’une croyance incontestable dans un 7ème Art capable de garder prégnante et authentique la trace de tout ce qui est amené à disparaître, son film a valeur de signal d’alerte : si la vie est une fête trop courte, autant en profiter le plus possible avant qu’elle ne prenne fin et qu’elle ne bascule pour de bon dans l’oubli. On en revient fatalement à la magnifique chanson de Françoise Hardy, dont on nous offre ici de savourer le clip dans son intégralité en guise d’amuse-gueule. La double idée qui a cimenté l’origine de cette chanson, on ne la connait que trop bien : celle de la jeunesse qui passe aussi vite que le temps d’une fleur (c’est la lecture selon Pierre de Ronsard) et celle de la rose qui exprime l’éternité autant par sa fragilité que par sa couleur assimilée à une respiration (ce sont les mots de Paul Claudel). Prendre le temps d’observer la rose, c’est comme s’imprégner d’un instant d’éternité qui ne disparaîtra pas et que l’art au sens large, qu’il soit chanté, filmé ou représenté, permet de conserver intact et de préserver du néant. En définitive, la plus belle qualité de Vortex tient moins dans ce qui est filmé (avec pudeur et dignité) que dans ce qui est encouragé (avec candeur et subtilité) : mettre son spectateur à l’épreuve vis-à-vis de ses propres croyances pour qu’il en extrait par réflexe un déchirant désir de vie. Effort douloureux mais résolutif, sur lequel le dernier couplet de la chanson mettait déjà cartes sur table : « Crois, celui qui peut croire – Moi j’ai besoin d’espoir – Sinon je ne suis rien ».

1 Comment

Ton article m’a beaucoup émue. Comme toujours excellent. J’ai beaucoup aimé ce film. Noé divise l’espace et compresse le temps dans un labyrinthe mémoriel déchirant. Comment filmer la solitude, le délitement mental, l’entrée dans la démence, l’incommunicabilité et la mort quand surgit vieillesse ? Le dispositif cinématographique choisi par Noé est aussi épuré que bouleversant. L’espace mental qui se divise, le couple comme emmuré dans un espace qui semble se rétrécir, dans un fouillis indescriptible qui métaphorise la psyché en déliquescence, un espace mental qui se scinde en deux solitudes, en attente d’une mort annoncée, si douloureuse. Une vie fragile où tout devient danger : le gaz qu’on laisse ouvert, les médicaments que l’on mélange, les mots qui disparaissent, les repères qui se perdent. Les deux acteurs sont impressionnants, profondément touchants chacun dans leur souffrance. Tous deux à la recherche d’un temps perdu qui ne se retrouvera pas. Noé nous étonne donc dans une œuvre sans doute personnelle où il décrit avec réalisme la fin de vie d’un couple âgé.