REALISATION : Gaspar Noé

PRODUCTION : Canal+, Les Cinémas de la Zone, Love Streams Productions

AVEC : Philippe Nahon, Blandine Lenoir, Frankie Pain, Martine Audrain, Jean-François Rauger, Guillaume Nicloux…

SCENARIO : Gaspar Noé

PHOTOGRAPHIE : Dominique Colin

MONTAGE : Gaspar Noé, Lucile Hadzihalilovic

ORIGINE : France

GENRE : Drame

DATE DE SORTIE : 17 février 1999

DUREE : 1h33

BANDE-ANNONCE

Synopsis : La dérive d’un ex-boucher chevalin, d’abord à Lille, puis à Paris où il s’installe à l’hôtel de l’Avenir et tente de refaire sa vie. Peu à peu, il se replie sur lui-même. Sans un sou et avec pour seul compagnon un revolver chargé de trois balles, il ne voit plus clairement quel est le moteur de sa vie. Son ventre lui crie de se nourrir. Son cerveau lui ordonne de se venger. Quant à son cœur… Au bout du tunnel, l’imprévu surgit toujours…

C’est l’histoire d’un homme perdu qui fonce tête baissée dans l’abjection sans jamais se délester d’une certaine humanité. C’est aussi l’histoire d’un cinéaste courageux qui fonce tête baissée sur la route de la polémique sans jamais commettre le dérapage de trop. Seuls contre tous, puisque l’un fait aussi peur que l’autre. Et pour cause : avec un titre pareil, le premier long-métrage de Gaspar Noé a le mérite d’être clair sur son programme de départ, voulu comme « le drame d’un ex-boucher chevalin se débattant seul dans les entrailles de son pays ». Un homme face au reste de la société. Autour de lui, c’est le néant. A l’intérieur de lui, c’est le chaos. D’ailleurs, on est à peine surpris d’apprendre qu’à l’origine, le film devait s’appeler Rance. Bien sûr, c’est une anagramme de Carne (moyen-métrage électrochoc tourné par Noé en 1991, et dont Seul contre tous est la suite directe), mais c’est aussi et surtout une partie du mot « France ». Ce pays que le personnage du boucher décrivait, dans l’extraordinaire bande-annonce du film, comme « un gros camembert qui pue, avec plein d’asticots qui grouillent à l’intérieur ». Mais qui pense cela ? Le boucher ou Gaspar Noé lui-même ? Voilà la question-phare qui, en soi, suffit à déchaîner les passions – toujours à tort – et à incarner Seul contre tous en authentique fist-fucking filmique capable de fouiller les entrailles de l’être humain comme personne ne l’avait fait avant. A vrai dire, la critique du film selon Mathieu Kassovitz résumait déjà très bien l’état des lieux : « Toute société a les films qu’elle mérite ». C’est implacable.

TEMPÊTE SOUS UN CRÂNE

Pas de temps à perdre pour rentrer dans le vif du sujet. Si l’on a déjà vu Carne, on sait à quel point le héros de Seul contre tous traîne déjà son existence comme un boulet impossible à alléger. Les néophytes ne seront pas perdus pour autant, puisque les événements de Carne seront ici condensés le temps d’un prologue très rapide, calqué sur celui du mythique Schizophrenia de Gerald Kargl (qui résumait déjà le parcours de son tueur en série à travers un montage d’inserts et de photographies). Le sujet d’étude est frappant : un quinquagénaire au chômage qui n’a plus rien et qui a tout raté (« Mon histoire est très simple, c’est celle d’un pauvre type »), de nouveau incarné par un Philippe Nahon inoubliable. Son visage est impassible et maussade, son regard est aussi fixe qu’étrangement hostile, sa bouche ne laisse sortir presque aucun mot. Du côté des sentiments, ce n’est pas mieux : il a été contraint d’abandonner son adolescente de fille (envers laquelle il était jadis pris de pulsions incestueuses), et le voilà vivant dans la banlieue lilloise avec une femme enceinte qu’il déteste et la mère de celle-ci qu’il hait encore plus. Dehors, c’est la sinistrose qui dicte sa loi. Il lui faut trouver un travail, n’importe lequel. Charcutier ? Il est incapable de sourire aux clients. Veilleur de nuit dans un hôpital ? Il s’y ennuie en plus de ne pas supporter l’odeur des personnes âgées. Et il suffit d’un rien pour que les plombs finissent par péter : le temps d’une énième provocation lancée par sa femme, il la tabasse et s’acharne sur son ventre, sur le bébé à naître. C’est l’horreur. Il lui faut fuir. Revenir à Paris. Repartir à zéro. Retrouver sa fille. Prolonger son « insurrection ». Survivre, seul contre tous…

On l’a donc bien compris : mieux vaut rester à distance de ce rocher hermétique, constamment sous pression. Parce que c’est à l’intérieur que ça s’agite. Parce que c’est là-dedans que ça menace tout le temps d’exploser. C’est donc la voix off qui se charge de prendre le relais de l’expression du bonhomme : Noé opte alors pour une narration qui se colle à son antihéros comme une mouche sur un étron, avec un flot quasi ininterrompu de paroles en off, ruminant toutes sortes d’humeurs aigries, de philo nauséabonde et d’idées douteuses. Cette sorte de logorrhée verbale, infectée par une haine des plus édifiantes, est comme un bombardement qui ne s’arrête jamais, y compris lorsque le boucher n’est pas à l’écran. C’est en soi un véritable tunnel mental, sans aucune chance possible de voir une lumière au bout, qui reflète avant tout le brouillage de la logique de survie d’un individu, si largué dans sa propre misère qu’il finit par s’en prendre à tout le monde, si souffrant à l’intérieur que son obsession de l’échec l’entraîne sur le terrain de la vengeance, si confronté au blocage brutal du moindre espoir qu’il en arrive à mépriser la vie et à entretenir un véritable délire de persécution. Avec, au bout du compte, une haine si tenace qu’elle ne peut qu’engendrer une pensée confuse, faussée, désincarnée.

Cinéaste sans être philosophe, Gaspar Noé s’interdit ici tout jugement sur cette pensée haineuse, de même qu’il empêche toute attitude plaintive vis-à-vis de ce personnage autour duquel le vide ne cesse de grandir. Ne pas juger ou plaindre, donc, mais avant tout tenter de comprendre, voilà tout, y compris l’impardonnable – dire que l’épilogue du film est toujours aussi discutable et ambigu est un euphémisme. Telle est la règle d’or du cinéaste : sonder la paranoïa folle de son antihéros, épouser objectivement la logique de fuite en avant qui le caractérise, suivre les idées qui le taraudent et qui finissent par se contredire (il fustige les fachos et les collabos, mais s’enfonce parfois dans la provocation raciste), et enregistrer sa lente errance dans un décor avant tout mental et abstrait, reflet indirect de sa propre intériorité, avec une scénographie stylisée que n’aurait pas renié le Bruno Dumont de La vie de Jésus. Radicale à l’extrême, la mise en scène réussit ici à faire se frictionner un naturalisme glauquissime et une stylisation assez inhabituelle des décors de la France des années 80. Ce qui s’en dégage est autant une ambiance quasi tripale et mentale, profondément malsaine de par l’étirement progressif de la durée, qu’une esthétique sèche renvoyant aux fictions gauchistes post-70’s, marquées par le grain de la pellicule et la faible colorimétrie appliquée sur les décors urbains. Sans parler du fait que le format inhabituel du film (du Super 16 gonflé en 35mm anamorphique et projeté en Scope) écrase les perspectives et renforce durablement le sentiment d’oppression qui anime le boucher. En cela, la « réalité » décrite par le film est un curieux paradoxe : tout semble déformé mais authentique, à la lisière du naturel et de l’intemporel.

Comme il le démontrera de façon encore plus éclatante dans ses futurs longs-métrages, la notion du temps est déjà fondamentale pour Gaspar Noé, surtout lorsqu’il s’agit de tirer dessus à la manière d’un élastique. Ici, à partir du moment où le boucher s’enfuit de son domicile et débarque à Paris, c’est tout juste si l’on ne sent pas un compte à rebours qui s’enclenche : trois cent balles en poche, plus rien à perdre, survivre coûte que coûte. Le long de plans fixes ou de travellings latéraux, on le voit donc arpenter des rues vides et longer des murs couverts de tags, le plus souvent en ligne droite, d’une chambre d’hôtel sinistre à une autre, d’un bar miteux à un autre, d’une rencontre à une autre. Plus il avance, plus il se retrouve sans le sou, plus son flot de pensées haineuses redouble d’agressivité, au point d’en devenir proprement insupportable et de créer une hypnose par le biais de l’absurdité du débit verbal. C’est là que le récit révèle sa carte maîtresse : faire en sorte que cette voix off perde peu à peu tout sens et toute logique, quitte à ce que le montage séquentiel se mette à évoquer des terminaisons nerveuses que l’on déconnecte de façon alternative – voir comment plusieurs voix off se chevauchent lors d’une scène-choc hallucinatoire au final.

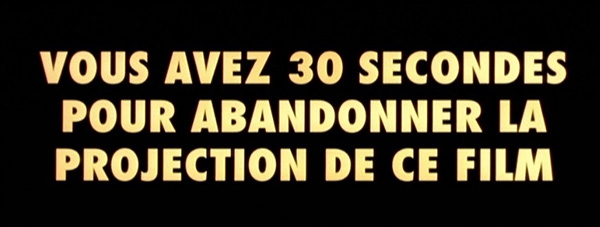

D’où un certain nombre d’effets de style et d’artifices très culottés, que d’aucuns regarderont d’un œil cynique en criant à la provocation potache – ce qui est sans doute en partie vrai – là où ils appuient au contraire la plongée dans un crâne en pleine tempête. On pourra citer ces raccords rapides à grands coups de détonation violente, ces quelques cartons à la Godard reflétant l’inconscient désespéré du protagoniste (« L’homme a une morale », « La mort n’ouvre aucune porte », « Vivre est un acte égoïste, survivre est une loi génétique »), ou encore cette astuce visant à faire clignoter le mot « danger » pour nous avertir de l’imminence d’un acte irréparable. Dans ces moments-là, Noé interpelle le spectateur, joue avec sa perception de l’instant présent, anticipe son approche d’un contexte pour mieux en proposer la déviation, et taille déjà dans la chronologie de son récit par l’ajout de ces quelques ruptures stylistiques, évidemment mentales. Une façon comme une autre de mieux faire avaler la pilule sur le sens moral broyé de cet individu, et de prendre du recul vis-à-vis d’une telle machine à mouliner en boucle du noir et du désespoir. Lorsque le réalisateur Jan Kounen parlait de Seul contre tous comme d’une « pub vivante pour la méditation », on ne pouvait clairement pas lui donner tort.

(F)RANCE

Ce regard sur la « haine ordinaire » s’accompagne aussi d’un regard sans concessions sur la société française, que Noé prend soin de décrire frontalement sans jamais prendre de gants. On peut facilement rapprocher Seul contre tous d’un constat sombre des mœurs prolétaires, dans le sens où le boucher, très éloigné d’un être positif frappé par la fatalité, est ici un parangon de rancœur rance, prompt à laisser exploser sa rage de vivre. Presque le représentant d’une chair triste en général destinée à servir les idéologies du moment, et qui, de facto, se révolte contre sa condition sociale et (sa vision de) l’injustice, parfois dans un geste irréfléchi ou inconscient. Face à des faubourgs ouvriers touchés par la crise, des usines qui activent la compression de personnel, des promesses non tenues par les dirigeants et des populations immigrées qui s’installent, c’est une idéologie rance et intolérante qui sort soudain de sa torpeur pour s’activer insidieusement chez tout un chacun – la scène de l’arabe rejeté par un barman xénophobe est à ce titre édifiante. De là vient la bascule de l’individu dans un processus qu’il ne maîtrise plus, où les repères idéologiques et humanistes sont fatalement détruits. A la question de savoir comment l’humain se retrouve embarqué dans un tel mouvement de haine généralisée, aussi bien envers ses proches qu’envers l’Autre, Seul contre tous apporte une réponse plus que dérangeante, au point de sembler encore plus actuel aujourd’hui qu’il y a vingt ans. De même qu’il n’hésite pas à réécrire la notion de « morale » de façon subversive dès sa scène inaugurale : « La morale, c’est fait par ceux qui la tiennent : les riches. C’est toujours les riches qui ont raison, et c’est toujours les pauvres qui trinquent ».

Ce que le film nous incite finalement à admettre, c’est qu’un contexte de crise peut nous rendre aussi haineux et odieux que son protagoniste bourru. Dur à avaler, mais c’est ainsi, et Noé n’est d’ailleurs pas le premier cinéaste à tenter de décrypter ce mécanisme menant à l’insurrection sociale et à la violence désespérée : Joel Schumacher et Martin Scorsese s’en étaient déjà chargés respectivement dans Chute libre et Taxi Driver. Le rapport avec le film de Scorsese est d’ailleurs évident, aussi bien dans l’usage de la voix off que dans certaines scènes qui passeraient presque pour des hommages (Philippe Nahon qui braque son flingue sur son reflet dans le miroir). Mais le film s’écarte néanmoins du filtre cinéphile, en général propice à favoriser l’identification du spectateur à celui qu’il cherche à suivre. De par sa mise en scène distante et sans concessions, Noé installe une objectivité imparable, y compris dans des scènes de violence crue et jamais gratuites, et abolit ainsi toute confusion entre le discours de son protagoniste et le sien. Logique que le film ne puisse « plaire à personne » : d’un côté, les fachos ne supporteront pas de se voir dans le miroir, et de l’autre, les bien-pensants persisteront dans l’idée que s’approcher aussi près de la bête immonde implique que le cinéaste aurait fini par la tutoyer. Subir le rejet pur et simple était un risque que Gaspar Noé a courageusement choisi d’embrasser. C’est aussi sombre et désespéré que du Céline, mais c’est le genre d’uppercut filmique qui fait un bien fou à force de faire aussi peur.