REALISATION : Paul Verhoeven

PRODUCTION : Orion Pictures Corporation

AVEC : Peter Weller, Nancy Allen, Ronny Cox, Miguel Ferrer, Kurtwood Smith…

SCENARIO : Michael Miner, Edward Neumeier

PHOTOGRAPHIE : Jost Vacano

MONTAGE : Frank J. Urioste

BANDE ORIGINALE : Basil Poledouris

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Action, Policier, Science-fiction

DATE DE SORTIE : 20 janvier 1988

DUREE : 1h42

BANDE-ANNONCE

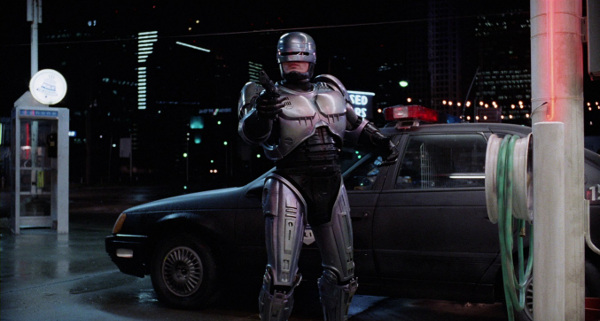

Synopsis : A l’aube de l’an 2000, Detroit est la proie du crime et de la corruption. Pour pallier ce terrible état, les services de police inventent une nouvelle arme infaillible, RoboCop, mi-homme, mi-robot, policier électronique de chair et d’acier qui a pour mission de sauvegarder la tranquillité de la ville. Mais ce cyborg a aussi une âme…

Paul Verhoeven et l’Amérique ? Une histoire aujourd’hui finie (quoique…) depuis que les échecs successifs de Showgirls et de Hollow Man au box-office ont contribué à transformer le cinéaste hollandais en paria à Hollywood, le forçant du même coup à repartir dans son pays d’origine pour concrétiser ses projets les plus personnels. A croire que l’exil forcé agit sur lui comme une malédiction sans fin : en effet, comme on le soulignait déjà à propos de La chair et le sang, Verhoeven avait déjà effectué le chemin inverse suite au tournage infernal de son épopée médiévale, contraint malgré lui d’aller vivre aux Etats-Unis pour espérer continuer à travailler, étant donné le refus du gouvernement des Pays-Bas à financer des films jugés décadents ou pervers. La règle de survie était alors très simple : devenir un cinéaste commercial tout en espérant conserver son style et sa sensibilité de poil à gratter subversif. Or, jamais n’aurait-on pu imaginer, du moins à l’époque, qu’un projet aussi peu attractif que RoboCop, rejeté par à peu près toute la sphère hollywoodienne pour sa dimension d’actionner de SF crétin et sans substance (sans oublier un titre hautement débile qui avait toutes les chances de faire tâche sur un CV de réalisateur), n’aboutirait à un coup de maître aussi stupéfiant. Sorti en 1987, le film signait bel et bien l’entrée fracassante du « Hollandais violent » dans le petit monde du blockbuster US, auquel il se permettait d’apporter une tonalité subversive et une richesse thématique jusque-là inédites.

« JAMAIS JE NE TOURNERAI CETTE CONNERIE ! »

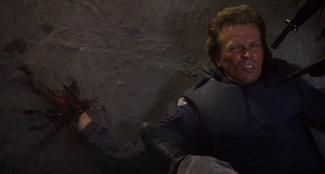

La réaction du cinéaste à la première lecture du scénario n’a strictement rien d’illogique : à première vue, cette histoire de Frankenstein moderne ne lui semble être qu’un ramassis de clichés, basé sur des formules éculées, et au bout de seulement vingt pages, Verhoeven n’hésite pas à interrompre sa lecture pour jeter le scénario à la poubelle. Il aura suffi de l’intervention de sa femme Martine, persuadée d’y déceler une vision acerbe et cynique de l’Amérique économique sous Reagan, pour le faire changer d’avis. Qui plus est, à ce moment précis de sa carrière, même s’il ne maîtrise pas encore très bien l’anglais, Verhoeven se sent déjà prêt à percer dans le cinéma américain : son expérience de réalisateur sur un épisode de la série télévisée Le Voyageur (produite par la chaîne câblée HBO) lui a permis de prouver sa capacité à diriger une équipe américaine, et, malgré son terrible échec commercial, La chair et le sang a su révéler son génie à transcender un genre codifié par une approche à la fois virulente et peu commune. Un entrisme qui sied à merveille au projet RoboCop, lequel installe d’emblée deux échelles de plan au sein de sa lecture thématique. Premier plan : le combat du policier Alex Murphy (Peter Weller) à retrouver son humanité perdue, suite à son meurtre sadique au cours d’une interpellation ratée et à la récupération de son corps par un conglomérat militaro-industriel (l’OCP) qui le réincarne dans un exosquelette de métal. Deuxième plan : la peinture satirique d’une nation obsédée par le profit et la question sécuritaire, où les grandes entreprises se livrent à une guerre économique sans précédent au détriment de l’humain (réduit au rang de « produit ») et des enjeux sociaux (jugés secondaires).

Une duplicité que Paul Verhoeven entend bien traduire ici avec son ambiguïté légendaire, livrant au final un monument d’action hardcore duquel surnage par petites touches diaboliquement amenées un regard sardonique et anticonformiste sur l’Amérique reaganienne. Mais là encore, point de jugement expéditif ou dénonciateur dans la démarche du cinéaste, mais ni plus ni moins que la simple retranscription du regard personnel d’un étranger sur cette société bizarre, dont il épie les mutations menaçantes avec la discrétion et l’intelligence d’un adepte du comportement, le tout avec son humour satirique comme missile téléguidé et une certaine propension à abuser des images qu’il condamne. Tout ceci place alors le spectateur dans une position perturbante, le faisant jouer au zigzag entre sa position passive (face au pur spectacle d’action offert sur l’écran) et active (face à un propos plus complexe que prévu, qui utilise l’ultraviolence de manière à pousser à la réflexion). On peut y voir la définition parfaite d’une mise en scène perverse, qui fait monter le taux d’adrénaline chez son audience en même temps qu’elle lui file la gerbe, évitant ainsi à une œuvre de cinéma d’accéder à cette forme de « fascisme intellectuel » qui veut qu’une opinion soit adoptée comme dogme au détriment de toute ambiguïté stimulante.

Une duplicité que Paul Verhoeven entend bien traduire ici avec son ambiguïté légendaire, livrant au final un monument d’action hardcore duquel surnage par petites touches diaboliquement amenées un regard sardonique et anticonformiste sur l’Amérique reaganienne. Mais là encore, point de jugement expéditif ou dénonciateur dans la démarche du cinéaste, mais ni plus ni moins que la simple retranscription du regard personnel d’un étranger sur cette société bizarre, dont il épie les mutations menaçantes avec la discrétion et l’intelligence d’un adepte du comportement, le tout avec son humour satirique comme missile téléguidé et une certaine propension à abuser des images qu’il condamne. Tout ceci place alors le spectateur dans une position perturbante, le faisant jouer au zigzag entre sa position passive (face au pur spectacle d’action offert sur l’écran) et active (face à un propos plus complexe que prévu, qui utilise l’ultraviolence de manière à pousser à la réflexion). On peut y voir la définition parfaite d’une mise en scène perverse, qui fait monter le taux d’adrénaline chez son audience en même temps qu’elle lui file la gerbe, évitant ainsi à une œuvre de cinéma d’accéder à cette forme de « fascisme intellectuel » qui veut qu’une opinion soit adoptée comme dogme au détriment de toute ambiguïté stimulante.

FASCISME ET REAGANISME

Le cinéma américain se caractérisant depuis plusieurs décennies par un sens magistral du rythme et une recherche permanente sur l’efficacité du montage, Paul Verhoeven calque son style sur cette approche en jouant la rapidité et la limpidité à plein régime. Dès l’ouverture du film, on est servi : à peine le titre du film fait son apparition plein écran (sans générique de début) que le journal télévisé déroule sans crier gare son programme ironique (offrir à ses spectateurs la capacité de « faire le tour du monde en trois minutes »). Sauf qu’en voyant les informations proposées, le journal a tôt fait de s’attarder très rapidement sur du sérieux (une violente émeute en Afrique du Sud) pour ensuite privilégier une dose massive de futilité, où les potins les plus insignifiants (le Président américain en apesanteur dans la station orbitale) côtoient des publicités d’une rare stupidité (une incitation naïve à se faire une greffe d’organes par-ci ou à acheter un jeu de société sur la bombe atomique par-là). La ville en question n’est autre que Detroit, longtemps symbole de la puissance économique US, et désormais si gangrénée par le crime et la violence que l’OCP rêve de la remplacer par une ville plus sûre et moderne (Delta City). En attendant cela, les troupes policières affectées au sein des quartiers chauds se résument à des bureaux qui suintent la tension et les dossiers empilés, des interpellations qui se suivent sans arrêt et des policiers qui pratiquent autant la bavure que le ras-le-bol généralisé. Et c’est donc ici que débarque Alex Murphy, affecté dès sa première mission en partenariat de l’agent Anne Lewis (Nancy Allen) et tragiquement massacré au terme d’une poursuite musclée avec Clarence Boddicker (Kurtwood Smith), l’ennemi public n°1 de l’OCP.

Une fois le corps de Murphy récupéré et ressuscité sous la forme de RoboCop, le tableau de la politique reaganienne redouble de puissance, installant très vite une connexion fasciste à travers cette vision d’un individu réduit à un produit formaté, barbare et lobotomisé, selon les souhaits de ceux qui contrôlent le système. Mais RoboCop devient aussi à cet instant le symbole d’une technologie à visage humain, jamais à l’abri de voir son humanité reprendre le dessus sur les directives prioritaires qui lui ont été imposées (en gros, faire respecter la loi et protéger les innocents). Face à lui, on aura droit à la pire des Némésis : le fameux robot ED-209, machine artificielle et dénuée d’âme, mais dont la redoutable dangerosité se mesure moins à son look imposant ou à sa puissance de feu qu’à l’aune de son incapacité à intégrer les réflexes humains, comme l’intuition ou la motricité (il s’avère même incapable de descendre un escalier !). Dès sa présentation en séminaire, une simulation de l’ED-209 tourne ici au carnage total : le robot se dérègle face à un cadre de l’OCP (qui devait jouer le rôle d’un voyou armé) et le crible de balles alors que ce dernier avait obtempéré en jetant son arme par terre (apparemment, ce serait la moquette qui n’aurait pas fait entendre le son du pistolet qui tombe sur le sol). Sidération teintée d’hilarité, tant l’ultraviolence de la scène (qui voit un corps humain transformé en steak haché) contraste avec la réaction du vice-président de l’OCP (« Ce n’est là qu’un problème mineur »). Ce n’est pourtant que le reflet bien réel d’un monde absurde où l’humain obtempère au profit du mécanique, dont le système économique imposé par la politique de Reagan se pose comme le plus inquiétant des vecteurs. Est-ce d’ailleurs un hasard si, dans cette scène, le savant qui contrôle l’ED-209 porte le nom de McNamara, alias le Secrétaire à la Défense durant la guerre du Vietnam ?

Une fois le corps de Murphy récupéré et ressuscité sous la forme de RoboCop, le tableau de la politique reaganienne redouble de puissance, installant très vite une connexion fasciste à travers cette vision d’un individu réduit à un produit formaté, barbare et lobotomisé, selon les souhaits de ceux qui contrôlent le système. Mais RoboCop devient aussi à cet instant le symbole d’une technologie à visage humain, jamais à l’abri de voir son humanité reprendre le dessus sur les directives prioritaires qui lui ont été imposées (en gros, faire respecter la loi et protéger les innocents). Face à lui, on aura droit à la pire des Némésis : le fameux robot ED-209, machine artificielle et dénuée d’âme, mais dont la redoutable dangerosité se mesure moins à son look imposant ou à sa puissance de feu qu’à l’aune de son incapacité à intégrer les réflexes humains, comme l’intuition ou la motricité (il s’avère même incapable de descendre un escalier !). Dès sa présentation en séminaire, une simulation de l’ED-209 tourne ici au carnage total : le robot se dérègle face à un cadre de l’OCP (qui devait jouer le rôle d’un voyou armé) et le crible de balles alors que ce dernier avait obtempéré en jetant son arme par terre (apparemment, ce serait la moquette qui n’aurait pas fait entendre le son du pistolet qui tombe sur le sol). Sidération teintée d’hilarité, tant l’ultraviolence de la scène (qui voit un corps humain transformé en steak haché) contraste avec la réaction du vice-président de l’OCP (« Ce n’est là qu’un problème mineur »). Ce n’est pourtant que le reflet bien réel d’un monde absurde où l’humain obtempère au profit du mécanique, dont le système économique imposé par la politique de Reagan se pose comme le plus inquiétant des vecteurs. Est-ce d’ailleurs un hasard si, dans cette scène, le savant qui contrôle l’ED-209 porte le nom de McNamara, alias le Secrétaire à la Défense durant la guerre du Vietnam ?

Dans les deux camps, il y a toujours cette éternelle excroissance d’un individu trop ambitieux, ici retranscrite dans toute sa folie obsessionnelle par un Verhoeven bel et bien en avance sur son temps. De là vient la description des deux têtes pensantes de ce processus de sécurité robotisée : d’un côté, Bob Morton (Miguel Ferrer), créateur du projet RoboCop et quintessence du yuppie des années 80 pour qui tout se résume à la consommation (argent, cocaïne, putes, etc…) et au dépassement de soi, et de l’autre, Dick Jones (Ronny Cox), fondateur de l’ED-209 et symbole d’un corporatisme de plus en plus menaçant, voire absurde, dans sa recherche agressive de pouvoir et de profit (« J’avais une vente garantie d’ED-209 à l’armée, peu importe qu’il marche ou pas ! »). L’absurdité de cette satire des grandes entreprises se poursuit même jusqu’au sein même du générique final, lequel s’achève par un trait d’humour génial : « Ce film est protégé par la loi des Etats-Unis et des autres pays. Toute reproduction, distribution ou représentation effectuée sans autorisation pourra donner lieu à des poursuites pénales, voire criminelles de la part des agents androïdes de la force publique ».

Un humour fidèle à la subversion habituelle du cinéma de Verhoeven, ce dernier ne s’étant jamais privé de l’occasion d’injecter sa sensibilité de sale gosse corrosif au beau milieu d’une scène on ne peut plus sérieuse : preuve en est le dialogue qui s’installe durant la prise d’otages (lequel ne tourne qu’autour des options de la voiture luxueuse réclamée par le preneur d’otages), le changement d’enseigne d’une station-service au moment de son explosion (« SHELL » devient « HELL ») ou encore la prise-majeur de RoboCop, assimilable à un doigt d’honneur qu’il introduit dans une machine à la manière d’une pénétration anale pour y récupérer une information classée secrète (très drôle de voir un cyborg « enculer le système » !). Quant à l’extension du concept satirique du film à des fins symboliques sur la société, il intègre déjà en filigrane des éléments précis, notamment l’idée de filmer sans complexe des douches mixtes ou l’existence d’un programme télévisé qui lobotomise son audience, que Verhoeven réutilisera ensuite de façon plus outrancière dans Starship Troopers.

LE CYBORG ET LE CHRIST : MEME COMBAT ?

Paul Verhoeven a souvent pour habitude de citer deux inspirations principales pour la création du personnage de RoboCop : Le jour où la Terre s’arrêta de Robert Wise et Metropolis de Fritz Lang. Deux influences qui se rejoignent assez bien dans le look final de ce policier-robot, à la stature certes métallique et désincarnée à l’image du robot Gort, mais aussi empreinte d’une certaine humanité qui surgit par intermittences, comme celle qui agitait parfois le clone androïde de Maria. Il y avait déjà chez Fritz Lang cette vision d’un corps mécanique manipulé par une entité castratrice (l’entreprise capitaliste rejoint ici le régime totalitaire sous bien des aspects) qui, au bout de compte, ne vaut pas mieux que les criminels (on aura vite fait de deviner que les deux collaborent en profitant allégrement du système). Il est donc évident de trouver une violence écœurante aussi bien dans la mort de Murphy que dans le comportement des technocrates, à la seule différence que Verhoeven reste un cinéaste fortement attaché à utiliser cette violence pour dépeindre la vulnérabilité du corps humain. Du coup, après cette mort atroce du protagoniste, le film fait exprès d’adopter un virage à 180° en direction des codes du vigilante-movie, censés créer une jubilation du spectateur devant l’acte de vengeance d’un personnage meurtri qui se fait alors justice. Dès sa première nuit de travail, RoboCop empêche un hold-up dans une épicerie, sauve une jeune femme en abattant ses violeurs au niveau des parties génitales et met fin à une terrible prise d’otages : face à tout cela, on jubile, bien évidemment, tout comme on se réjouira de voir l’horrible Clarence balancé à travers une série de vitres par un RoboCop soudain pris d’un authentique désir de vengeance face à son « meurtrier ». Mais là encore, Verhoeven installe sans cesse le doute et, de par la portée satirique et symbolique de son film, questionne après coups nos propres réactions face à ce spectacle.

On sait depuis longtemps que la métaphore chrétienne n’a de cesse que de titiller la fibre blasphématoire de Verhoeven. Le simple fait d’entendre ce dernier qualifier RoboCop de « vision futuriste de Jésus » et décrire la mort de Murphy comme une « représentation du meurtre de Jésus par Satan » impose sans tarder une relecture considérable de l’intrigue : Murphy apparait alors comme un crucifié, ressuscité en tant que cyborg iconique et plein d’espoir pour le peuple, enfin prêt à défendre les opprimés et à faire respecter la loi. Sauf que ce Christ mécanisé évolue selon un parcours très spécial : plus RoboCop s’humanise, plus il passe du statut de justicier automatisé à celui d’un être beaucoup plus autonome, enfin prompt à renouer avec des émotions aussi primaires que profondément humaines. Peu à peu, son libre arbitre reprend le dessus (lorsqu’il a la possibilité de tuer Clarence, son devoir de flic se rappelle à lui et le pousse finalement à l’arrêter), quitte à ce que même ses directives soient redéfinies par les émotions humaines : on passe de « Rendez-vous, au nom de la loi je vous arrête ! » à « Obtempérez si vous ne voulez pas mourir », et dans l’une des dernières scènes, Verhoeven va jusqu’à filmer RoboCop marchant sur l’eau, en direction de son agresseur, lâchant un « Je ne t’arrête plus ».

Telle est l’ultime finalité de ce Jésus américain : souligner la propension de l’Amérique à faire mine de prêcher le pardon et la charité chrétienne, tout en appliquant l’usage des armes et la justice radicale. Paradoxe terrible qui reflète une valse des tempéraments humains où l’intuition hésite devant la réaction, où l’instinct prime parfois sur la raison, où l’humain dérive peu à peu vers une mécanisation de son libre arbitre. L’incroyable musique de Basil Poledouris transcende d’ailleurs chacune de ces variations en se calquant sur la personnalité fluctuante de Murphy/RoboCop : la partie machine est accompagnée par un synthétiseur et une boîte à rythme, tandis que la partie humaine se voit renforcée par l’usage d’une partition orchestrale. D’où la sensation de limpidité parfaite d’un montage redoutable, encore aujourd’hui l’un des plus brillants jamais vus dans un blockbuster hollywoodien.

UNE POSTERITE TRAGIQUE

Le triomphe du film durant l’été 1987 fut plus ou moins inattendu : certes, la société Orion venait tout juste de sortir Terminator en salles, mais le contenu satirique et anticonformiste de RoboCop, combiné aux nombreux soucis rencontrés par Verhoeven durant la postproduction (pas mal de coupes imposées par la MPAA pour limiter l’ultraviolence au sein de la version cinéma), aurait pu nuire au potentiel commercial du film. Pour autant, on sera tenté de justifier ce grand succès moins par le contenu ironique du film que par l’iconisation de son héros mécanisé, nouvelle figure de justicier impitoyable devenu malgré lui un énième produit dérivé. La naissance d’une franchise hélas malheureuse qui aura peu à peu dégringolé de son autel satirique pour côtoyer les cabinets de l’actionner tous publics, noyé dans des scènes d’action plus orientées comic-book. Ainsi sont donc nés le sympathique RoboCop 2, suite réalisée trois ans plus tard par Irvin Kershner dont la violence du propos d’origine (que l’on doit d’ailleurs au scénariste Wallon Green et au dessinateur Frank Miller) fut quelque peu atténuée par un humour grand public, mais aussi et surtout le misérable RoboCop 3, sorte de négation absolue du premier film où RoboCop devient le Che Guevara pacifique du peuple américain et va carrément jusqu’à voler dans les airs comme Superman (ô douloureux souvenir !). Et comme la filmo de Verhoeven semble désormais bien partie pour subir un reloaded des plus consensuels, il ne reste plus qu’à découvrir le remake tant redouté de RoboCop par José Padilha (réalisateur de Tropa de elite) pour voir si ce justicier d’acier méchamment ironique a définitivement perdu de sa substance originelle. Ou alors, si l’on préfère s’éviter une terrible déception, se contenter simplement de revoir en boucle le film de Paul Verhoeven : non seulement son efficacité lui fait prendre de très belles rides au fil des années, mais c’est encore plus flippant aujourd’hui de constater à quel point ce futur corporatiste est devenu notre présent.