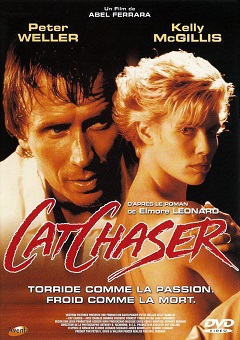

REALISATION : Abel Ferrara

PRODUCTION : Vestron Pictures, Whiskers Productions

AVEC : Peter Weller, Kelly McGillis, Tomas Milian, Charles Durning, Frederic Forrest, Juan Fernandez, Kelly Jo Minter, Tony Bolano, Phil Leeds, Maria M. Ruperto

SCENARIO : James Borrelli, Elmore Leonard

PHOTOGRAPHIE : Anthony B. Richmond

MONTAGE : Anthony Redman

BANDE ORIGINALE : Chick Corea

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Erotique, Thriller

DATE DE SORTIE : 18 mars 2003 (DTV)

DUREE : 1h30

BANDE-ANNONCE

Synopsis : République Dominicaine, 1965. George Moran, marine, participe au débarquement américain à Saint-Domingue. Il manque d’être tué, mais il est sauvé in extremis par Luci Palma, une combattante dominicaine… Miami, vingt ans plus tard. Devenu propriétaire d’un motel face à la mer, Moran n’aspire qu’à vivre tranquillement. Il retourne toutefois à Saint-Domingue pour retrouver Luci. A la place de celle-ci, il retrouve un amour de jeunesse, Mary, désormais mariée au général Andres DeBoya, l’un des hauts responsables des services secrets dominicains. Et très vite, il se retrouve mêlé à un complot visant à renverser le général…

La rencontre entre le destroy Abel Ferrara et le romancier Elmore Leonard promettait un fabuleux thriller pulp sur fond d’intérêts privés et de manipulations diverses. Résultat : le pire film de son auteur.

De tous les films d’Abel Ferrara, voilà bien celui sur lequel on a trop (peu) de choses à dire. Pas parce que son taux d’appréciation critique frise toujours le zéro, pas seulement parce que le résultat aura connu suffisamment de pépins de production pour remplir les dix volumes d’une encyclopédie du film maudit, mais parce que la patte du cinéaste n’y est étrangement jamais absente. Dans une filmo où même les bas ont une dose de subversion créative qui les rend tout à fait estimables face aux hauts, Cat Chaser a le don d’écarteler le cinéphile accro au style Ferrara. Entre le film clairement raté dont le sort semble avoir été réglé depuis bien longtemps et le projet maudit – pour ne pas dire abandonné – sur lequel on espère toujours un feed-back précis de ses instigateurs (du moins ceux qui sont toujours en vie), on ne sait pas trop comment aborder la chose. Du coup, l’entre-deux s’impose, moins pour réévaluer le film que pour ramasser les petites miettes ferrariennes qui persistent dans son charcutage, et ce dans l’attente d’un hypothétique director’s cut qui joue toujours l’arlésienne. Mais avant cela, mieux vaut revenir en arrière pour faire l’inventaire des dégâts. Tourné par Ferrara en 1989, soit peu de temps après l’excellent China Girl et un détour réussi par les séries Miami Vice et Crime Story (dont il signa les meilleurs épisodes), Cat Chaser avait tout du projet rêvé pour lui. En effet, pour un cinéaste aussi à l’aise dans un contexte où l’omniprésence du vice se mêle à une interrogation identitaire teintée de subversion, le roman éponyme du roi du thriller pulp Elmore Leonard – qui collaborait ici au scénario – lui offrait un cadre idéal pour, de nouveau, autopsier le mal contemporain, tancer la politique américaine et réactiver son motif du héros fiévreux qui transforme sa quête d’absolu en suicide existentiel. Ajoutez à cela un casting inspiré, réunissant en tête d’affiche Peter Weller et Kelly McGillis (tous deux en vogue à Hollywood depuis les cartons respectifs de RoboCop et de Top Gun), et l’affaire semble gagnée d’avance. Résultat : la cata. Le tournage fut un enfer, une série d’accidents presque mortels se sont produits à intervalles réguliers, et un remontage de dernière minute aura achevé de crever le cœur du matériau subversif du film.

Les raisons d’une telle débâcle n’ont été évoquées à demi-mot qu’assez récemment, suite à la projection d’une copie de travail du film (d’une durée de trois heures !) aux Anthology Film Archives de New York durant l’été 2014. Il semble plus ou moins admis que l’animosité de Kelly McGillis envers l’équipe du film – surtout Weller et Ferrara – fut un élément déclencheur, mais les deux parties se contredisent encore. Selon McGillis, la présence d’une doublure pour certaines scènes de nudité frontale entraîna sa réticence à tourner ces scènes, ce qui lui aura valu d’être couverte d’insultes et de menaces pendant le reste du tournage. Jusqu’à la mise en boite de sa dernière scène (très chaude) qui l’aura poussée, dans un geste de ras-le-bol impulsif, à se raser intégralement la tête et à quitter le plateau sur le champ en refusant de revenir pour des retakes. Par la suite, l’actrice déclara que cette expérience, assimilée selon elle à du « harcèlement sexuel », l’avait dégoûtée du milieu du 7ème Art pendant plusieurs années. En revanche, selon le reste de l’équipe du film, McGillis était tout le temps instable et paranoïaque sur le plateau, et laissa un flou permanent sur l’origine de son comportement. Au fond, qu’importe les problèmes d’ententes et d’égos. Parce que si l’on doit trouver des coupables, c’est déjà fait : les producteurs Peter S. Davis et William Panzer, véritables artisans d’une longue lignée de projets sabordés de l’intérieur, qui, des incohérences narratives du fameux Osterman Week-end de Sam Peckinpah à une franchise Highlander toujours plus ruinée, ont démontré l’étendue de leur bêtise. Aussi dignes et consciencieux que le tandem Golan-Globus et la fratrie Weinstein (c’est dire !), ces deux-là n’ont jamais raté une bonne occasion de dissimuler leur interventionnisme sous une épaisse couche de mauvaise foi – il suffit de les entendre évoquer leurs souvenirs dans les bonus DVD des films précités !

Que le roman d’Elmore Leonard ait été scénaristiquement sabordé sous leur supervision surprend moins que d’apprendre une rumeur pas piquée des hannetons : si l’on en croit Ferrara, Leonard lui-même fut si effaré par la conduite des deux bougres qu’il alla jusqu’à intégrer ses observations sur la pré-production de Cat Chaser dans l’écriture d’un futur roman centré sur Hollywood. Ce roman, on le connait : il porte le nom de Get Shorty et fut adapté sur grand écran en 1995 par Barry Sonnenfeld (Men in Black). En ayant souvenir de la dimension satirique du film de Sonnenfeld, on n’a même pas envie de douter de l’authenticité d’une anecdote pareille. A côté de ça, le manque de préparation sur un tournage sans horaires fixes aura suffi à engendrer la fatigue et le chaos. Le tournage d’une scène narrativement inutile – mais imposée par les deux producteurs ! – aura abouti à l’explosion d’un quai maritime en pleine répétition, ce qui contraignit l’équipe à user du système D pour régler le problème. Les accidents se sont alors enchaînés en cascade : le chef opérateur Anthony B. Richmond passa plusieurs séjours à l’hôpital, un enfant non surveillé manqua presque de se noyer dans une piscine, les armes utilisées ne crachaient pas toujours de la fumée ou des balles à blanc, sans parler de l’alcool qui mettait l’équipe dans un état second. Déjà épuisé et lassé d’une production qui aura tourné en eau de boudin, Ferrara n’eut même pas besoin de lutter avec les « gars du dessus » quand le retrait du final cut le priva de finaliser sa propre vision. Sachant qu’il allait enfin pouvoir réaliser le film dont il rêvait (The King of New York, son chef-d’œuvre) avec de vrais producteurs et une carte blanche absolue, il préféra abandonner Cat Chaser aux mains de Davis & Panzer. Lesquels, pour limiter une banqueroute qui leur pendait déjà au nez, s’empressèrent de compresser la copie de travail initiale en un digest d’à peine 1h30, qui plus est encombré d’une voix off effectuée par l’acteur Reni Santoni (Cobra). C’est avec ce montage très « canard boiteux » que l’on doit désormais se débrouiller.

La question centrale est bien celle-ci : comment se débrouiller face à un film renié par son créateur et massacré par ses producteurs ? Le scénario d’Elmore Leonard est une bonne base pour démarrer, tant il développe un principe scénaristique qui traverse toute l’œuvre de Ferrara, de New York 2h du matin jusqu’à The Blackout : un protagoniste perpétuellement hanté par des souvenirs de mort. Dès l’ouverture, cadrée dans un noir et blanc chaotique, le souvenir traumatique en question est posé : George Moran (Peter Weller), soldat marine en plein débarquement américain sur Saint-Domingue, devient la cible d’un groupe de résistants dont il finit par abattre l’un des membres sur le toit d’un immeuble. Ce flash-back granuleux reviendra plus tard dans l’intrigue, lorsque Moran, désormais gérant d’un petit motel face à une plage de Miami, revient à Saint-Domingue pour retrouver la jeune révolutionnaire qui le sauva de la mort ce jour-là. En un sens, Cat Chaser préfigure déjà The Addiction dans cette exploitation de l’Histoire en tant que vecteur mémoriel et morbide, et surtout en plaçant la guerre impérialiste américaine dans son viseur. Le second débarquement des Marines en République Dominicaine en avril 1965 sert donc à Ferrara de contexte polémique, afin d’éclairer le nouveau visage d’une colonie si affectée par la présence américaine que toutes sortes de trafics criminels (armes, drogue, proxénétisme…) y prennent racine. Et la figure centrale du pouvoir, à savoir le général Andres DeBoya (Tomas Milian), dépasse son statut de despote placé à la tête du pays par les Etats-Unis pour incarner les multiples tares de ce système carnassier (époux pervers, tyran domestique, tortionnaire sournois, businessman sans pitié…). C’est dans cet espace que Moran, hanté par son souvenir de guerre, retrouvera non pas celle qu’il cherche mais une certaine Mary (Kelly McGillis), issue comme lui d’un milieu prolo (Detroit) et aujourd’hui épouse du cruel DeBoya. A peine retrouvés, ces deux-là replongent dans une passion visiblement déjà entamée dans le passé. A ceci près que leur passé commun, lui, est ici comme un trou noir au cœur de la fiction – le secret qui les lie n’est jamais dévoilé.

Au fond, dans un tel espace, Ferrara avait semble-t-il deux possibilités : soit enfoncer le clou des liens criminels qui unissent l’impérialisme américain et la dictature sud-américaine (la méthode pamphlétaire), soit tirer profit d’une telle situation politique pour révéler comment une dynamique efficiente dans le global se dessine par le business dissimulé dans le particulier (la méthode détournée). Le film joue un peu sur les deux tableaux, et sans prendre de gants. D’un côté, le couple marié que Kelly McGillis forme avec Tomas Milian est une métaphore à peine voilée des liens ambigus entre l’Amérique et les nations étrangères : beauté contre laideur, blonde WASP contre brun latin, capital contre mafia, le tout sous la forme d’un contrat prénuptial où l’accord d’une somme au conjoint en cas de divorce peut se voir rompu au moindre petit soupçon. Pour appuyer davantage ce parallèle osé, Moran se voit d’entrée affublé du sobriquet « cat chaser » par une jeune dominicaine durant l’intervention militaire – un euphémisme peu flatteur qui assimile le soldat US à un coureur de jupons ! Et il y aurait fort à dire sur cette scène où Mary exhibe presque scandaleusement une luxueuse robe vermillon alors qu’elle se ballade avec Moran dans un quartier pauvre de Saint-Domingue – c’est là le genre d’image subversive dont Ferrara a le secret. De l’autre, il est très intéressant de voir comment la violence, que l’on supposait propre à l’envahisseur américain, fait d’abord mine de s’éparpiller un peu à droite et à gauche : les manœuvres répétées d’un détective américain cupide (Charles Durning) font ici part égale avec les actions sadiques de DeBoya, jusqu’à ce que l’élimination du second par le premier dans une salle de bain crasseuse ne vienne déséquilibrer à nouveau la balance des intérêts privés. En somme, Cat Chaser rend palpable, par le biais d’une structure de thriller, cette redistribution systématique des cartes en faveur des Etats-Unis : installer un despote au pouvoir dans un pays étranger revient à s’assurer des bénéfices d’exploitation à sens unique, y compris en cas de rupture expéditive – et mortelle – du contrat. Ce qui offre ainsi aux ressortissants coloniaux le rôle le plus indigne qui soit : d’abord « épousés », ils finissent abandonnés ou tués par ceux qui en pillent les richesses pour les détourner… On voit d’ici la potentialité polémique que Ferrara aurait pu soulever sur cette économie criminelle et souterraine propre à toute nation impérialiste. En l’état, elle n’est hélas qu’effleurée.

Outre les sacrifices narratifs qui relèguent à l’état de bribes tout ce que l’on vient d’évoquer, c’est surtout à cause de la love-story entre Moran et Mary que le film annihile tout son potentiel subversif. Ce couple adultère semble alors se redéfinir en second angle de lecture de cette guerre impériale américaine : le but est alors de libérer Mary de son mari dominicain violent tout en lui faisant garder l’argent de son contrat prénuptial. Mais plus le scénario accélère sa logique, plus le principe devient confus, au risque de voir l’enjeu se réduire (au mieux) ou finir caduc (au pire). Sur la liaison entre Moran et Mary, il n’y a rien à sauver : tandis que la figure de la jeune révolutionnaire à rechercher est évacuée fissa de l’intrigue, deux ébats érotiques dans la semi-pénombre avec Mary et une scène finale bâclée suffisent ici à effacer le trauma de Moran de la façon la plus absurde qui soit. Tuer un inconnu qui tentait de le tuer (en l’occurrence le « cerveau » de l’intrigue, ici incarné par un détective cupide et graisseux), s’enfuir avec la belle blonde et une valise pleine de fric, et hop, envoyez le happy end ! Pour un cinéaste de la trempe de Ferrara, un tel climax est au-delà du honteux – on imagine bien qu’il en avait envisagé un autre. Autour du couple vedette s’organise une sorte de constellation criminogène où la confusion, là aussi, se fait reine. Que ce soit un contrat prénuptial à fixer, un motel de Miami à acheter ou un pactole de secours à cacher sous le lit, chaque crime vaut ici le même prix – un peu plus de deux millions de dollars. A quoi rime cette étrange similarité ? Cela veut-il sous-entendre que tous les crimes sont liés, que le prix de l’un a une incidence sur celui d’un autre ? L’effet de compression pratiqué sur le scénario ne nous laisse même pas la possibilité d’y réfléchir, la faute à un montage boiteux qui aura envoyé pas mal de ses virtualités narratives au casse-pipe. Dès lors, le récit n’a rien d’autre à offrir qu’une superposition d’enjeux crapuleux, tel un attentat révolutionnaire bidonné ou tout autre fausse lutte révolutionnaire, qui servent d’écrans de fumée et sur lesquels le scénario brasse au travers du surplace le plus bavard.

C’est là le reproche le plus fatal qu’on puisse faire Cat Chaser, et qui lui confère en outre un statut d’intrus au sein de la filmo d’Abel Ferrara : la forte dimension théorique et thématique du film ne dépend aucunement de la construction de l’image et du montage, mais se repose uniquement sur le dialogue. On en revient donc à cette voix off profondément exaspérante (que le cinéaste rejette en bloc !), qui en dit toujours trop là où il aurait mieux valu laisser parler le silence et les regards, et qui, encore aujourd’hui, reste un sujet de clivage critique. Deux voix – celles de deux spécialistes internationaux du cinéma d’Abel Ferrara – se sont opposées pour lui trouver une raison d’être. Côté britannique, le critique Brad Stevens y voyait un bon moyen d’exprimer le cynisme des intentions au lieu de chercher à paraphraser l’image. Côté hexagonal, l’historienne Nicole Brenez la considérait comme une trahison vis-à-vis d’un cinéaste qui a toujours fui le cynisme au profit d’une empathie absolue pour la souffrance du monde. Cette seconde lecture gagne par KO en plus de suffire à couler le film. Que peut-il alors rester à relever ? Pas grand-chose. Une mise en scène digne des Dessous de Palm Beach, comme si Ferrara décalquait sur grand écran son expérience télévisée sur un mode unidimensionnel au format 4/3. Une scène de meurtre pas trop mal découpée autour d’une piscine où un simple geste décomplexé suffit à envoyer quelqu’un ad patres. Une BO jazzy envoûtante de Chick Corea, que les producteurs imposèrent en complément de la voix off. Une belle ambiance ensoleillée de Miami et de Saint-Domingue – ça fait quelques belles images. Et l’envie pressante de voir un jour Ferrara réécrire le destin de ce film damné par une éventuelle ressortie de son propre montage, histoire d’effacer la seule et unique tâche accidentelle sur son tableau de maître.