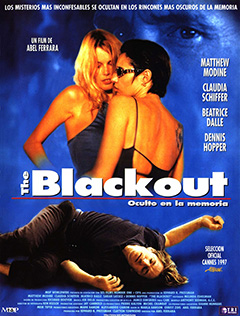

REALISATION : Abel Ferrara

PRODUCTION : CIPA, Les Films Number One, MDP Worldwide

AVEC : Matthew Modine, Dennis Hopper, Béatrice Dalle, Claudia Schiffer, Sarah Lassez, Steven Bauer, Daphne Duplaix, Mercy Lopez, Laura Bailey, Vincent Lambert

SCENARIO : Abel Ferrara, Marla Henson, Chris Zois

PHOTOGRAPHIE : Ken Kelsch

MONTAGE : Anthony Redman

BANDE ORIGINALE : Joe Delia, Schoolly D

ORIGINE : Etats-Unis, France

GENRE : Drame, Thriller

DATE DE SORTIE : 11 juin 1997

DUREE : 1h38

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Venu à Miami pour demander la main d’Annie avec laquelle il partage sa vie depuis cinq ans, Matty, un acteur new-yorkais à succès, est complètement imbibé d’alcool et de drogue. Il va vivre une nuit d’horreur qui va provoquer un blackout, une amnésie partielle. Dix-huit mois plus tard, recasé avec une jeune et belle actrice, il participe à une thérapie de groupe des Alcooliques anonymes à New York. Mais il décide de retourner à Miami pour retrouver la piste d’Annie, et tenter de retrouver la mémoire…

Matthew Modine, Dennis Hopper, Béatrice Dalle, Claudia Schiffer : jamais ce grand cinglé d’Abel Ferrara n’avait déballé un casting aussi inouï. Et ce grand film à la fois déjanté et romantique, très mal accueilli à sa sortie, mérite plus que jamais d’être (re)considéré comme l’un de ses plus beaux coups d’éclat…

Si la vie humaine est un film, à quoi peut donc être assimilé ce « blackout » ? Au mieux, un état second. Au pire, un trou noir. Dans les deux cas, un cerveau qui a disjoncté, une identité en crise qui a perdu le contrôle. Par analogie avec la structure même d’un découpage de cinéma, on pourrait donc parler de « faux raccord ». Une image incontrôlée qui s’est placée là où elle n’aurait jamais dû être et qui aura soudain fait zigzaguer le tracé linéaire du montage. Quand on est protagoniste d’un film d’Abel Ferrara, c’est un peu comme ça que les choses se passent : très vite, la peur obsessionnelle de paumer son identité et son image (il est ici vital de séparer les deux) supplante tous les autres affects et ne fait qu’amorcer la chute dans le précipice. Dans le mythique Bad Lieutenant, on pouvait déjà voir Harvey Keitel en flic fucked-up, accro à la corruption et aux drogues dures, qui recherchait la lumière de la rédemption en enquêtant sur le viol d’une nonne, mais qui se condamnait à fouiller les ténèbres de la déchéance par la seule force de son obsession. Même verdict pour la muette armée de L’Ange de la vengeance ou le parrain brutal de The King of New York, subissant (ou ordonnant) par leur seul comportement une dérive irrémédiable, tant psychologique que visuelle. Et du côté de ses derniers films, on pourrait dire la même chose du patron de strip-club de Go Go Tales ou du simili-DSK pervers de Welcome to New York : rien que des allumés vedettes d’un grand show qu’ils échouent à vouloir contrôler, parce qu’au fond, le spectacle qu’ils offrent n’est autre que la vitrine de leur propre vie. Si l’on se permet donc de revenir sur The Blackout, c’est parce qu’en digne film maudit et incompris d’un cinéaste génialement barré, il prenait le risque de ne plus cibler seulement son protagoniste pour jouer sur l’idée même de « projection ». C’est le film lui-même qui allait désormais disjoncter à ses côtés, devenir autant son jumeau que sa bulle fiévreuse, histoire que Ferrara, en jouant à loisir sur le format vidéo, puisse ainsi questionner par l’image les paradoxes communs de la psyché humaine et du média filmique. Pari casse-gueule, donc, mais relevé avec un génie rare.

Dans un sens, The Blackout pourrait passer pour la brillante continuité de Snake Eyes, opus méconnu et pourtant fascinant dans lequel Ferrara tentait là aussi une mise en abyme des êtres au travers d’un contexte débordant d’images vidéo – il y était question d’un tournage de film. On peut toutefois considérer qu’avec ce nouveau film, les velléités auteuristes de cet auteur moins facile à étiqueter qu’il n’en a l’air ont eu le bon goût de laisser à l’image le rôle du chef d’orchestre. Et surtout, Ferrara avait cette fois-ci donné vie à un double génial, du genre à donner du grain à moudre à tous ceux qui, à tort ou à raison, ont pu ne voir en lui qu’un artiste halluciné qui cherche son âme dans la déjante pure et la création sans attaches. Ainsi donc, alors que toutes les caractéristiques du héros ferrarien semblent défiler à la queue leu leu dès les premières scènes avec Matty l’acteur (Matthew Modine), voilà que Mickey le réalisateur (Dennis Hopper) nous met à l’amende en révélant la folle roublardise du cinéaste. Ce quinqua ambitieux mais dingue, bienveillant mais ambigu, pervers mais self-control, sorte de « Méphisto de l’image vidéo » lâché en roue libre dans le tournage de happenings cochons et d’installations pseudo-arty, c’est bel et bien Abel Ferrara qui se projette lui-même en tant qu’image. La vraie ou la fausse, on s’en fout – laissons ses fans et ses détracteurs se faire leur propre idée. Le truc, c’est que Ferrara est autant voyeur que voyant : il (se) filme, il sait (se) vendre, il sait surtout comment le cinéphile lambda veut le voir. Et surtout, il n’est dupe de rien, ce « barge qui filme sa propre image » (une réplique de Mickey qui sent bon le double sens), ce vidéaste underground pour qui l’image vidéo peut régénérer le monde et manipuler la réalité. Le néo-cinéma théorique et plastique de Ferrara frise l’acte de résistance face à la frilosité de ses contemporains : des clichés que l’on exacerbe après les avoir créés, une création chic et choc qui ordonne la défonce et le chaos chez celui qui s’y installe, fatalement piégé par (et dans) l’image.

Matty est donc ici un personnage qui va faire l’expérience d’un désir d’ubiquité mal canalisé : où suis-je en tant qu’image ? On le voit au début du film sur le bord d’une plage, hésitant à vouloir se plonger dans cette eau sombre et zébrée par la lumière de la pleine lune, avec en fond sonore la question-piège d’un psychologue (« En repensant à votre vie, êtes-vous satisfait de ce que vous êtes devenu ? »). C’est que le bonhomme apparaît paumé, désireux de se libérer de son passé mais visiblement incapable d’y arriver. The Blackout va-t-il être le récit d’un cauchemar ne trouvant sa porte de sortie que dans cette impasse nocturne ? Il y a beaucoup de ça, c’est certain, mais c’est avant tout une quête de « l’image manquante ». Que s’est-il passé pendant cette nuit de défonce ayant suivi sa douloureuse rupture avec Annie (Béatrice Dalle) ? Où est passée cette « scène coupée » de sa vie ? Qui détient la vérité du hors-champ ? Le cinéaste, bien sûr, c’est-à-dire Mickey : c’est ce dernier qui amènera finalement le héros ferrarien à se rembobiner lui-même pour dénicher une terrible vérité qu’il ne pourra admettre et que l’image filmée rendra à jamais douloureuse. Avant cela, le temps d’une première partie allant d’un trip cocaïné à Miami jusqu’au retour au calme new-yorkais dix-huit mois plus tard, The Blackout fait de Matty un personnage en représentation, gavé d’images de lui-même montées en mikido et menacées de déséquilibre. Dès ses retrouvailles avec Annie, un long baiser langoureux qui s’éternise nous prouve que cet individu n’a aucune identité véritable. Il s’impose lui-même tout en imposant sa logique aux autres, il n’existe que quand il est conscient d’être regardé (filmé ?), il ne vit qu’à travers celui (mais surtout celle) qui lui donne la réplique, d’autant qu’un personnage joué par Steven Bauer semble mimer vers lui l’acte de filmer dans le hors-champ de cette scène. Et l’image qu’il espère embrasser, à savoir celle d’un père de famille marié à la femme enceinte dont il est fou amoureux, a vite fait de s’effacer brutalement – Annie lui révèle qu’elle a avorté. Tout ce qui animera par la suite sa virée à Miami se limitera donc à chercher une nouvelle image dans la défonce. Un processus dans lequel Ferrara est passé maître depuis longtemps.

Ici, le cinéaste fait d’abord mine de revisiter son champ lexical de la déchéance : des errances cadrées en images bleutées, du shooting photo condensé en cascade de clips trash, une partouze filmée qui vire au cérémonial succube (on pense à The Addiction quand Mickey dit « On se croirait dans un film de vampires »), du sexe et de la came en veux-tu en voilà, des vidéos granuleuses à la Snake Eyes qui brouillent le système fiction/réalité, etc… Tout y est, à ceci près qu’un étonnant grain de sable s’invite dans cette mécanique plus ou moins calibrée. Ce qui élève soudain The Blackout au-dessus du catalogue de motifs ferrariens recrachés avec brio tient ici tout entier sur la présence – physique ou mentale – d’un duo de personnages féminins qui avancent à contre-courant de leur « image ». D’abord Annie, ici définie en empire de la passion qu’un Matty veut à tout prix conquérir et posséder, mais qu’une Béatrice Dalle souvent qualifiée de plus destroy des actrices françaises incarne ici à l’exact opposé d’une figure condamnée à l’anéantissement. Contre toute attente, Annie refuse la représentation au profit de l’autonomie (même dans le plaisir sexuel), investit un espace aussi facilement qu’elle le quitte (alors que Matty y reste coincé), renvoie à son ex-amant le miroir de sa propre chute, et surtout, reste insaisissable et tueuse dans la posture comme dans le regard. A ce titre, il est assez logique d’entendre Mickey vouloir en faire l’héroïne de sa propre version de Nana d’Emile Zola (on y voit d’ailleurs un extrait de l’adaptation tournée par Christian-Jaque en 1955), qui tournait autour d’une femme semant la ruine et la mort chez tous les hommes obsédés par sa dimension pulpeuse. La douleur de Matty consistera à retrouver coûte que coûte cette femme, histoire de s’accepter en junkie accro à une image fausse. Douleur ravageuse, manque perpétuel, zéro rédemption à la clé. La seule drogue, ici, c’est la mémoire.

Que faire à présent ? Observer à distance le point de non-retour d’un individu lancé à la recherche d’un fantasme amoureux (une énième image qui n’existe pas) et d’une vérité effroyable (la seule image qui existe) ? La seconde partie du film nous prend à revers en révélant un Ferrara capable d’éparpiller façon puzzle tout ce qu’il a osé installer durant la première, et, plus osé encore, de nous placer dans la même position fantasmatique et faussée que son antihéros. C’est là qu’il convient d’évoquer la seconde incarnation féminine du film, que l’on attendait évidemment en figure glamour et sulfureuse au vu de son statut de mannequin. Et là, surprise, le cinéaste active la désérotisation de Claudia Schiffer en lui faisant jouer l’incarnation de l’amour pur et équilibré pour un Matty en plein processus de rédemption – hélas anéanti par la suite. Juste une envie de dérégler le jeu des apparences ? Trop faible pour un cinglé romantique du calibre d’Abel Ferrara. Comme dans toute fièvre amoureuse régie uniquement par les affects et l’abus de sensations, l’intrigue de The Blackout se met soudain à dériver, à partir en vrille, à user des surimpressions afin d’incarner par l’image et le montage tout le déphasage psychique de Matty. A ce titre, il devient même impossible de juger « mensongère » l’affiche du film, montrant une danse lascive entre Béatrice Dalle et Claudia Schiffer. Certes, les deux actrices ne se rencontrent jamais dans le montage final (il s’agit en réalité d’une scène censurée figurant sur le DVD du film), mais on ne peut qu’y voir une « image » perdue dans un film mental, sortie de l’esprit d’un camé qui nage péniblement dans son délire aqueux. Elle est un fantasme pour Matty, elle doit le devenir pour nous aussi. Et de là naît notre fièvre. Avant que la vision du film dans son intégralité nous renvoie en pleine gueule notre position de drogué, à ce point en manque d’images qu’il peut finir avec la gueule de bois.

Ce puissant romantisme noir qui irrigue chaque photogramme de la seconde moitié de The Blackout est donc une invitation à sniffer une bonne ligne de malheur, pour ne pas dire de souffrance, à l’image de Matty qui va jusqu’à renifler chaque fibre de ses draps à la recherche d’une odeur, d’une trace d’Annie. Mais de quelle Annie parle-t-on ? La vraie, celle qu’il ne pourra jamais avoir ? La fausse, celle qui semble au cœur de ce souvenir manquant ? Signe extérieur de son habileté à nous perdre dans un dédale d’images composites que n’aurait pas renié Jean-Luc Godard (son cinéaste de chevet, comme par hasard !), Ferrara joue ici sur la nature même du fameux blackout dans le film. On croit d’abord le reconnaître dans cette image qui se laisse peu à peu absorber par l’écran noir, avec des bribes de voix en fond sonore et une coupure sèche qui marque le réveil brutal de Matty dans un restaurant, face à une jeune et jolie serveuse nommée Annie (jouée, elle, par Sarah Lassez). Là encore, c’est un leurre. Le seul vrai blackout est cette neige du moniteur vidéo qui, à l’exact milieu de la durée du film, coupe soudain une scène avant de passer à une autre, marquée par une dérive matinale à la temporalité pas claire du tout. Un faux raccord total, définitif, magistral, par lequel Matty aura su s’oublier – il ne veut surtout pas « se voir ». Le goût du néant qui le caractérise ne l’invite pas à expier bêtement ses propres péchés, mais le force au contraire à avancer à l’aveugle dans un film malade et trafiqué de partout. Tout ce qui semble avoir existé se résume ici à une suite de visions et de flashs : un baiser romantique sur la plage, une transe nocturne sur fond de ciel crépusculaire, ces défilés branchés au bord d’une piscine, etc… Les images s’effacent les unes après les autres. Le film avance tout en reculant – l’inverse est tout aussi vrai. Et quand le faux raccord se retrouve enfin remplacé par la « bobine manquante » (le viol et le meurtre d’une « Annie 2 » sur la table de montage), il ne reste alors que la mort : Matty nage vers le large, sans retour, jusqu’à se dissoudre pour de bon dans un océan de ténèbres. The Blackout était bien l’histoire d’une chute. Celle d’un homme qui part de l’insondable pour finir dans l’irrémédiable.