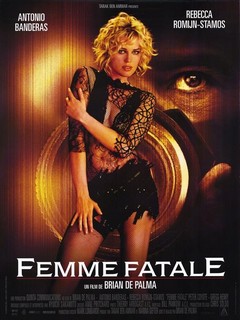

REALISATION : Brian De Palma

PRODUCTION : ARP Sélection, Quinta Distribution

AVEC : Rebecca Romijn-Stamos, Antonio Banderas, Peter Coyote, Eriq Ebouaney, Edouard Montoute, Gregg Henry, Thierry Frémont, Rie Rasmussen, Jo Prestia, Eva Darlan, Jean-Marie Frin, Régis Wargnier, Sandrine Bonnaire, Gilles Jacob, Jean-Marc Minéo, Alain Figlarz, David Belle

SCENARIO : Brian De Palma

PHOTOGRAPHIE : Thierry Arbogast

MONTAGE : Bill Pankow

BANDE ORIGINALE : Ryuichi Sakamoto

ORIGINE : Etats-Unis, France

GENRE : Érotique, Thriller

DATE DE SORTIE : 30 avril 2002

DUREE : 1h55

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Laure Ash, une jeune femme ténébreuse et vénale, double ses complices lors d’un hold-up commis à Cannes en plein Festival. Poursuivie jusqu’à Paris, elle revêt l’identité de son sosie parfait, une jeune veuve au bord du suicide nommée Lily. Dans l’avion qui la mène à New York, elle séduit un fringant quadragénaire qui n’est autre que l’ambassadeur des États-Unis en France, Bruce Hewitt Watts. Sept ans plus tard, mariés, ils apparaissent en couverture d’un magazine people. Mais les anciens acolytes de Laura sont toujours sur sa piste, et la photo de la traîtresse, volée par Nicolas Bardo, un paparazzi qui travaille pour la revue en question, relance l’engrenage infernal. Intrigué par Laure/Lily, celui-ci décide de la suivre. Commence un jeu du chat et de la souris qui va rapidement s’avérer dangereux pour lui…

Il y a tout d’abord, dans Femme fatale, une idée visuelle que l’on ne parvient pas à oublier, moins due à la jouissance opératique procurée par le cinéma de Brian De Palma qu’à la fascination qu’a toujours entretenu ce dernier pour l’art contemporain. Il faut attendre la première apparition de Nicolas Bardo (Antonio Banderas) pour en découvrir la nature : alors même que des clichés volés de stars lui permettent quotidiennement de payer son loyer, ce paparazzi élabore chez lui une toile gigantesque, composée d’une centaine de clichés disposés côte-à-côte et pris à des instants différents depuis le balcon de son appartement, transformant ainsi ce qui n’aurait été qu’une simple photo du quartier de Belleville en une vue panoramique à 360°. La caractéristique de cette vaste création composite réside bien évidemment dans son degré zéro de rafistolage, sans recours aux corrections informatiques : on repère très facilement les (faux) raccords, on voit bien que les segments ne s’imbriquent pas à merveille les uns dans les autres, on perd le souci de cohérence globale de par cette dimension cubiste et artificielle, et pourtant, il y a une figure qui surgit et qui s’impose, singulière, sidérante, impressionnante. Pour la petite histoire, De Palma aura même poussé le bouchon plus loin en déclinant cette logique d’une « totalité brouillée » sur la bande-annonce de son propre film : ni plus ni moins qu’un accéléré fulgurant du film tout entier, sorte d’anti-synecdoque où seules quelques images fortes du film sont comme les parties d’un ensemble qui empêchent d’en saisir la totalité. Il est donc impératif de faire l’expérience du film pour dénouer l’intrigue de ce gros puzzle tordu : c’est le plan final de Femme fatale, et seulement lui, qui sera l’image manquante au sein même du montage, celle qui comblera ce « vide » laissé dans un coin de la toile et qui en offrira ainsi une vision globale et définitive lorsque le générique de fin sera lancé.

L’ŒIL DE BRIAN

Plusieurs (vraies) images qui deviennent une (fausse) image grâce à un œil : serait-ce là un raccourci de la philosophie depalmienne ? Pas si vite, faisons un petit rembobinage. Cette façon d’inventer une sorte d’œil panoramique capable d’englober la totalité d’un paysage trop vaste sans recours exclusif à l’absolutisme de la courte-focale était déjà l’un des faits d’arme du cinéaste dès 1966, cette année durant laquelle il réalisa The Responsive Eye, court-métrage documentaire sur une exposition d’art optique au MoMA de New York. Au-delà de sa volonté de capturer le détachement des artistes à propos de leurs propres œuvres, il suffisait alors à De Palma de cadrer les œuvres en question par le biais de simples travellings et mouvements de caméra – et ce bien avant les fameuses déambulations dans le musée de Pulsions – pour révéler tout l’art du trompe-l’œil inhérent à cette forme créative, le fait de « voir sans voir » ou de « voir en croyant voir ». Et l’idée ne s’est pas arrêtée là. Bien des années plus tard, en donnant le titre Body Double à l’un de ses (meilleurs) films, il inventa sans s’en rendre compte un principe désormais récurrent de l’art vidéo : mis en pratique à partir de 1995 par l’artiste français Brice Dellsperger, ce jeu sur la « doublure » consistait à dupliquer la séquence d’un film culte afin d’installer une réelle impression de « déjà-vu » (ce terme était déjà, en 1976, le titre de travail du scénario d’Obsession, relecture géniale de Vertigo par De Palma) et d’articuler des scènes volontairement bricolées avec l’aide d’acteurs placés en perpétuel état de dédoublement. Ayant fini par voir l’art contemporain récupérer à l’état de mode un art du trompe-l’œil qu’il pratiquait déjà à ses débuts, De Palma avait donc un choix à faire : prendre le large ou enfoncer le clou ? La réponse ne s’est pas fait attendre : ayant fini par fuir le système hollywoodien dès le début du troisième millénaire suite à l’enfer résultant de la logistique écrasante du pourtant magnifique Mission to Mars, installé à Paris par souci de fuir une industrie cannibale et de retrouver sa liberté d’action, le cinéaste allait alors laisser ses réflexions cinématographiques guider exclusivement la création de ses films, parfois au détriment de la narration et de la cohérence. Femme fatale en fut le prototype, pour ne pas dire le premier et le seul de la liste : opus avant tout travaillé par la construction visuelle du récit, mais surtout incroyable drame optique qui agence une série d’actions et de visions dans un même cadre en trichant aussi bien sur leurs jointures que sur leur simultanéité. Un film composite, dans tous les sens du terme.

De Palma met donc un point d’honneur à faire en sorte que, du début à la fin de son film (donc de la création d’une image trompeuse jusqu’à l’achèvement de la toile qui définit l’ensemble), son œil à lui soit toujours le seul à « voir ». C’est son héroïne, cette fameuse « femme fatale » du titre, qui sera ici dépositaire de son regard recomposant la globalité du cadre et qui avancera toujours en démiurge là où tous les autres – majoritairement des hommes – n’hériteront que des rôles de pions sur un vaste échiquier théorique. Le premier acte du film met d’entrée les bouchées doubles à propos du trompe-l’œil auquel va se résumer tout le film. D’abord un plan incroyable, l’un des plus somptueux jamais tournés par De Palma, qui montre le reflet de son héroïne Laure Ash (Rebecca Romijn-Stamos) sur un écran télévisé qui diffuse alors Assurance sur la Mort de Billy Wilder, plus précisément la scène-clé du film où Barbara Stanwyck, archétype éternel de la garce du film noir, referme son piège machiavélique sur son amant joué par Fred MacMurray. Double idée que voilà, la première actée par la maîtrise du zoom arrière et la superposition des crédits du film sur la scène d’un autre film (la scène du film de Billy Wilder se retrouve ainsi coupée puis prolongée par De Palma qui va s’amuser à en reconfigurer la logique manipulatrice), la seconde incarnée par cette tâche de couleur blonde qui fait irruption dans l’image télévisée (la « femme fatale » n’est que le reflet d’une autre, qui laisse son empreinte sur l’image de celle qu’elle a regardée).

Ensuite le début des hostilités par un vol de bijoux aux allures de mission impossible durant la projection officielle du film Est-Ouest de Régis Wargnier en plein Festival de Cannes. Quoi de mieux que la Croisette et son théâtre d’apparat pour mettre en place un trompe-l’œil géant qui confronterait tout un chacun à la fragilité de son propre regard ? En réalité, c’est là que De Palma nous met à l’amende, installant un à un tous les motifs visuels qui zèbreront la forme de Femme fatale : le double, le miroir, la spirale, la chute, la boucle, l’éclatement des points de vue, tous déclinés et balancés sans aucune retenue par un cinéaste qui semble se réjouir de ne plus avoir de garde-fou pour le canaliser. Quant au réel lui-même, il est d’ores et déjà un simple détail qu’il vaudra mieux plier et ranger au fond de sa poche. D’autant que, sur ce point-là, il n’y a pas besoin d’être un habitué du Palais des Festivals – ici mixé avec des scènes bel et bien tournées à l’intérieur du Théâtre Debussy – pour se rendre compte à quel point un tel hold-up est parfaitement invraisemblable. Avec cette longue entrée en matière où la belle entube royalement ses deux acolytes malintentionnés et s’enfuit avec un sublime bijou dorsal en sa possession, Femme fatale se met fissa à poil : faux polar, faux thriller, mais vrai objet théorique où la jouissance de l’effet produit va de pair avec la malice à en analyser les ficelles.

Le temps d’un film, De Palma n’est donc plus seulement l’alchimiste des images trafiquées, mais aussi le créateur d’un regard qui se fait lui-même commentateur (critique ?) de ce même regard. Rien de très étonnant là-dedans, tant l’entendre parler de son propre travail a toujours constitué une leçon de cinéma du même acabit que la simple vision de ses propres films (relisez son inestimable livre d’entretiens avec Samuel Blumenfeld et Laurent Vachaud si vous en doutez encore…). Mais peut-être est-ce la première fois qu’il joue un jeu à ce point-là dangereux, où le pur déploiement de ses arabesques visuels et le simple numéro de haute voltige narrative menacent de le reléguer au rang de démiurge autocentré, détaché des contingences scénaristiques et enfermé dans sa bulle expérimentale dès lors qu’on lui offre carte blanche et carte bleue pour donner la pleine puissance de son génie. Ajoutons à cela que, à peine un mois avant la sortie en salles de Femme fatale, débarquait alors le nouveau film d’un autre grand cinéaste formaliste qui aura eu droit aux mêmes remarques : Dario Argento. En découvrant le film en question (Le Sang des innocents), cette quête d’un art de pures visions horrifiques qui avait tant stimulé Argento à partir de l’incandescent Inferno nous semblait désormais vaine, le maestro ne déballant ainsi qu’une scène d’anthologie – la traque et le meurtre d’une prostituée dans un train fantomatique – avant de se recaler pépère dans les rails d’un giallo lambda, lâche dans son déroulé narratif et souvent proche de l’auto-caricature. De Palma, lui, a un avantage sur son cousin italien : ses images sont subordonnées à des dispositifs théoriques en lien direct avec leur époque, tandis que celles d’Argento se font hélas les relais de conventions désormais archaïques (on avait fait le tour de la question en revenant sur Mother of Tears). La liberté que s’octroie ici De Palma ne consiste donc pas juste à faire fuir le rationnel ou à étaler ses obsessions les plus extrêmes par souci d’avant-gardisme, à l’image de films génialement distors comme Body Double ou L’esprit de Cain. C’est surtout un moyen de s’offrir enfin les vacances créatives que la censure et les impératifs d’Hollywood n’auraient pas hésité à lui faire payer. La forme limpide au service d’un fond translucide, un œil qui lézarde tout ce qu’il s’échine à épier et à juger, un pur film de désirs assumés et de péchés (pas si) mignons : c’est tout ça, Femme fatale ? Oui, clairement. Les détracteurs parleront de faute de goût. Les autres, comme nous, préfèreront parler d’une preuve de bon (mauvais) goût.

LAURE DE VÉRITÉ

Revenons-en quand même au scénario, vite fait. Une fois la traîtresse Laure perdue dans la jungle parisienne, De Palma active tous les signes de son kaléidoscope à la fois identitaire et formel. D’un côté, il s’amuse à faire de son héroïne un palimpseste constant, à la fois sujet et créatrice des fantasmes qu’elle suscite : voleuse au regard revolver qui aguiche et baise sa cible/complice dans les toilettes pour dames (jolie scène lesbienne avec l’ultra-affolante Rie Rasmussen, future Angel-A de Luc Besson), amoureuse déçue et gagnée par des envies suicidaires, énigme hitchcockienne évoquant la splendide Angie Dickinson de Pulsions (elle-même body double depalmien de la Kim Novak de Vertigo… vous suivez toujours ?), épouse brisée d’un ambassadeur américain en France (Peter Coyote), fugitive sans cesse rattrapée par les deux fantômes de son passé (Eriq Ebouaney et Edouard Montoute), showgirl lascive qui se déhanche sur le très explicite Sexe de Damien Saez pour exciter un pilier de bar balafré (Jo Prestia, le terrifiant Ténia d’Irréversible) sous le regard du paparazzi Nicolas, phénix à multiple visage qui ne cesse de chuter (d’un étage, d’un pont, d’un trottoir) pour mieux renaître ensuite, etc… L’énigme Laure/Lily est de tous les plans, figure mouvante d’une structure narrative glissante qui cache bien son double jeu. Elle n’est pas la garce d’une intrigue de film noir qui parle et se comporte comme telle jusqu’à une fin prévisible (en gros, ça doit se finir mal), mais un archétype qui, en se projetant dans les mille panoplies de son rôle de traîtresse, doit trouver le moyen de s’extraire du genre lui-même pour en inverser la cruelle logique (en gros, ça doit se finir autrement). Tout comme la caméra de De Palma est l’œil du voyeur qui théorise lui-même ce qu’il voit, Laure traverse l’écran au sens figuré pour casser son statut d’actrice et devenir sa propre réalisatrice. D’où ce twist extravagant qui, par la malice d’un rêve prémonitoire annonçant la réalité à venir, réitère la logique narrative du final de Body Double : confronté deux fois à la même situation, un personnage soumis aux aléas d’une narration-échiquier prend alors une décision qui lui permet de réécrire le scénario à sa sauce, l’acteur-pion devenant ainsi le réalisateur-roi.

D’un autre côté, et sans doute parce qu’il était conscient de réaliser un prolongement filmé de sa propre psyché, De Palma force ici la vraisemblance et la crédibilité à prendre la poudre d’escampette. L’abstraction est ce qui guide Femme fatale, assez proche d’une épure de cinéma conceptuel : très peu de dialogues (parfois même aucun mot prononcé dans une scène de dix minutes !), une simple suite de mouvements de caméra et de points de vue alternés, des filatures et des jeux de cache-cache qui prennent constamment le dessus sur les enjeux dramatiques, un score musical extraordinaire de Ryuichi Sakamoto qui dialogue mille fois plus avec nos sens qu’avec notre intellect (mention spéciale à son superbe remix du Bolero de Ravel qui accompagne le hold-up cannois). Dans ces moments-là, De Palma s’amuse, jubile, envoûte, hypnotise avec ses jeux de volte-face sur la notion de point de vue. La légèreté du film, sa faculté de jouissance visuelle et sonore, ne tient pourtant pas que là-dedans. Il y a aussi ce « bon mauvais goût » que l’on évoquait plus haut, celui d’un cinéaste en fin de compte aussi érotomane et féministe que Paul Verhoeven, qui met la femme sur un piédestal, qui exhale son potentiel dominateur et sexuel jusqu’à plus soif (voir la scène du strip-tease et de la levrette, shootée et éclairée de manière à piéger autant les témoins que les voyeurs !), et qui porte sur le monde un regard on ne peut plus trivial. De Palma est de ces cinéastes qui, au-delà de prendre leur pied à manipuler l’Autre, savent mieux que quiconque à quel point ce dernier est hautement manipulable. Et que lui glisser cette vérité par le biais des images qu’on lui fait avaler est autant un moyen de jouer avec lui (l’éclairer) que de se jouer de lui (l’aveugler).

A ce jeu-là, les quelques scories que l’on peut facilement repérer au premier abord n’en sont peut-être pas, de la photo plate de Thierry Arbogast (chef opérateur de Luc Besson) jusqu’à l’interprétation foireuse des acteurs français (Thierry Frémont, Eriq Ebouaney et Edouard Montoute rivalisent ici d’inexpressivité). De là à ce qu’on s’autorise à y voir des choix raisonnés, visant à mieux servir ce contraste entre le chaud (cette trivialité qui rend chaque cadre diaboliquement attirant) et le froid (tout ce qui échappe à cette lecture), il n’y a qu’un pas. En outre, que le cinéaste joue ici au yo-yo avec de multiples outils de visions (photographie, image télévisée, écran de surveillance, téléobjectif, jumelles, vision infrarouge…) enfonce magistralement le clou de sa vision d’une humanité qui, bien que cadrée en haute définition et noyée sous les supports visuels, avance à l’aveugle dans son propre cadre et ne voit finalement pas grand-chose. Les spectateurs qui agitent les bras dans une salle cannoise plongée dans le noir, Nicolas qui singe l’aveugle obsédé pour prendre le cliché interdit de l’ex-voleuse devenue épouse riche, le photographe qui attend le fameux petit rayon de soleil qui lui permettra d’obtenir le cliché parfait dans la scène-pivot du film, etc… On repère ainsi tout un champ lexical de l’aveuglement, lequel vise surtout une gent masculine mise debout sur l’échafaud des images : gangsters caricaturaux qui finissent empalés, cinéastes célébrés qui se font éconduire par leur jolie fiancée (pauvre Régis Wargnier !), politicien naïf qui se voit manipulé par l’être aimé, buveur surchauffé qui cède à ses pulsions avant de finir assommé, etc… Même celui qui singe le féminin pour tenter de s’en approcher (Nicolas joue à la folle pour essayer d’amadouer Laure !) est condamné à devenir le jouet soumis de la vamp dominatrice. Si quelque chose se trame ici, c’est entre femmes : Laure et sa complice Veronica, Laure et son sosie Lily, Laure et ses nombreux doubles de cinéma, Laure l’actrice du film d’un autre et Laure la réalisatrice de son propre film, chacune ne comptant ici que sur son basic instinct pour retourner la situation à son avantage. C’est elles qui ont le pouvoir. Autour d’elles, une seule règle s’applique pour tous les autres : checke et mate, avant de finir échec et mat.

Lorsque l’on revoit le film une seconde fois (voire plus, ce qui est toujours extrêmement stimulant), et ce en n’étant plus dupe de la logique de rêve qui commande sa structure narrative, les signes tangibles d’un thriller qui se commente et se désosse lui-même crèvent littéralement l’écran : le programme télévisé où l’on parle de cet effet de prémonition qui peut changer une vie d’un simple coup de dès du destin, les horloges parisiennes étrangement toutes arrêtées à 15h35, la répétition fréquente des affiches « Déjà vue » sur tel ou tel arrière-plan du cadre, l’eau de la baignoire de Laure que l’on voit souvent s’écouler sans raison d’un aquarium ou d’un verre d’eau, les apparitions furtives de Gregg Henry et de Peter Coyote dans les couloirs de l’hôtel juste avant le début du rêve (attention indice !), etc… Brian De Palma n’étant pas David Lynch, il semble normal de trouver ici un point final au fameux rêve. Pour autant, le romantisme fou qui prend acte dans son ultime acte via une double entité reconfigurée (Laure et Lily, chacune ayant enfin trouvé le rôle auquel elle aspirait) est à rapprocher davantage de celui qui ne cesse de travailler l’auteur de Mulholland Drive et d’INLAND EMPIRE. Cette vision de l’héroïne du film noir en tant qu’entité fragmentée, assaillie et malmenée par une hantise refoulée qui fausse ses perceptions et accentue son vertige identitaire, c’est évidemment celle que Lynch a toujours installée dans ses rébus oniriques. La logique lynchienne de l’effondrement par le biais des états affectifs d’un protagoniste permet donc de déceler l’incroyable magie du dernier acte du méta Femme fatale : le genre abordé (le film noir) a changé de visage, la fatalité n’est plus ce qui guide son dénouement, le recours au rêve est ce qui permet d’en trahir et d’en recomposer la logique, et ce basculement dans l’outrance dont on avait pris soin de déceler les signes par-ci par-là (sexualité vulgos, échange d’identités archétypales, confrontation à des stéréotypes éteints, etc…) n’étaient que des étapes nécessaires à la reconstruction d’une figure neuve, destinée, fatale.

Au bout du compte, il est étonnant – et extrêmement satisfaisant – de constater que Femme fatale soit encore aujourd’hui le seul film de Brian De Palma qui se termine intégralement bien, à savoir sans sacrifice préalable à la naissance d’un happy end – une chose que l’on sait relativement rare dans la filmo du cinéaste de L’Impasse et de Blow Out. Il est en revanche beaucoup moins étonnant d’entendre Nicolas – l’auteur de la fameuse toile, ne l’oublions pas ! – expliquer à un moment donné du récit qu’il a choisi de quitter son pays d’origine pour la France, espérant ainsi « se réinventer lui-même ». Encore un body double à rajouter à la liste, et cette fois-ci, en tant que génie soumis de son plein gré à une savante autocritique, c’est le brillant De Palma qui s’est dupliqué lui-même. Bienvenue non pas dans le film de ses rêves, mais dans celui de ses désirs.