REALISATION : Brian De Palma

PRODUCTION : The Jacobson Company, Touchstone Pictures

AVEC : Gary Sinise, Don Cheadle, Connie Nielsen, Tim Robbins, Jerry O’Connell, Armin Mueller-Stahl, Kim Delaney, Peter Outerbridge…

SCENARIO : Jim Thomas, John Thomas, Graham Yost

PHOTOGRAPHIE : Stephen H. Burum

MONTAGE : Paul Hirsch

BANDE ORIGINALE : Ennio Morricone

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Aventure, Drame, Science-fiction

DATE DE SORTIE : 12 mai 2000

DUREE : 1h54

BANDE-ANNONCE

Synopsis : 2020. Une nouvelle ère de l’histoire spatiale s’ouvre : la première mission habitée débarque sur Mars. Mais quelques mois après s’être posé sur la planète, l’équipe américain de Mars One est confronté à un phénomène inconnu d’une violence terrifiante. Un SOS est alors envoyé avant que les communications ne soient brutalement coupées et que le silence ne retombe sur l’astre mort. La NASA organise alors en hâte une deuxième mission afin de partir à leur recherche et de percer le mystère de la planète rouge…

Revenons en arrière. L’espace d’un instant, retombons en enfance, et mettons-nous naïvement dans la peau d’un astronaute qui se lancerait dans son premier voyage dans l’espace. Une fois que la stratosphère a été franchie et que le vide spatial est à ma portée, comment réagir ? Pourquoi suis-je dans cet univers, au-delà de la mission qui m’a été confiée ? Vers quoi est-ce que j’aspire au vu de ce sentiment de liberté totale qui m’englobe tout à coup ? Et que peut-il y avoir au-delà de cette couche infinie d’étoiles à perte de vue ? En plus d’être naïves, ces quelques pensées auraient de quoi friser la métaphysique de bazar. C’est pourtant celles que tout enfant nanti d’une fascination sincère pour l’espace serait en droit de se poser, et ce serait même encore plus le cas aujourd’hui. Au vu d’une actualité qui ne cesse de remettre la planète Mars dans le viseur des scientifiques et des geeks, les spéculations vont bon train autour de cette fameuse planète rouge, devenue malgré elle le nouveau stade d’exploration terrienne après la Lune. Et tandis que Ridley Scott en rajoute une couche sur le sujet avec son nouveau film Seul sur Mars, on préfèrera de notre côté revenir sur « l’autre film martien », celui qui déchaîna les passions presque autant qu’un troupeau d’astronomes en train de se disputer sur le degré de luminosité d’un quasar ou l’acceptation de Pluton comme dixième planète du système solaire.

MYTHOLOGIE ET ENFANCE

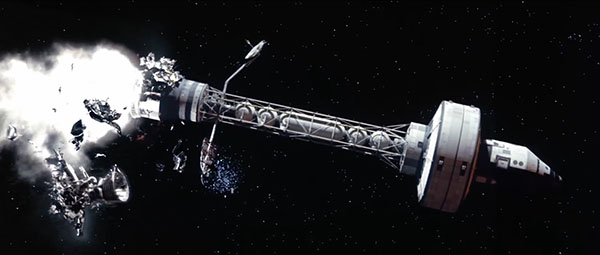

Telle une étoile plus scintillante que les autres dans un paisible ciel nocturne, Mission to Mars constitue une parenthèse plus que fascinante dans une filmographie toute entière dédiée au double thème du regard et du simulacre. Il convient d’abord de rappeler que le projet aura connu bien des galères avant d’être concrétisé. Au départ prévu pour être chapeauté par Gore Verbinski (qui n’avait pas encore réalisé Rango ou Pirates des Caraïbes) sous l’impulsion du studio Touchstone, avec un casting déjà choisi et une pré-production quasi finalisée, le projet s’est vite retrouvé orphelin suite au désistement du metteur en scène au dernier moment. C’est là que Brian De Palma, fasciné par l’envie commune d’aborder la science-fiction et de relever le défi technique de reconstituer Mars, intervint alors en sauveur rêvé, avec la ferme intention de réaliser un film d’anticipation aussi réaliste que possible. D’où un projet conçu en étroite collaboration avec la NASA, afin d’imaginer un univers visuel profondément crédible, qu’il s’agisse des décors martiens reconstitués, des conditions de vie en apesanteur dans une station spatiale ou des acteurs plongés dans un entraînement équivalent à celui des vrais astronautes.

Si l’on en croit les réactions controversées que le film aura reçu à sa sortie, pas sûr que ce désir de réalisme absolu ait suffi à contrebalancer la déception de certains, et ce en raison d’un quart d’heure final qui continue encore aujourd’hui d’être qualifié de peau de banane scénaristique, faisant soi-disant s’écrouler toutes les belles promesses de l’intrigue. La vérité, c’est que Mission to Mars fut pour Brian De Palma un véritable bol d’air frais, l’occasion de mettre un peu de côté la dimension cynique, violente et méta-textuelle de son cinéma pour au contraire embrasser le pur combat de l’être humain contre les éléments dans un espace inconnu qu’il se doit d’explorer (quoi de mieux que l’espace ?). Pour autant, à travers ce western spatial, De Palma ne perdait pas de vue une autre caractéristique de son travail : suivre le parcours de personnages qui, attachés à une mythologie qu’ils se sont construite, ne peuvent donner un sens à leur vie ou à leurs actions qu’en embrassant de plein fouet cette quête impossible. Et c’est justement en cristallisant cette projection des rêves des hommes que De Palma amène son cinéma vers un optimisme des plus salutaires.

Dès le début du film, le personnage de Tim Robbins met tout de suite les points sur les « i » : aller sur Mars est pour lui un rêve d’enfant, surtout depuis qu’il s’est gavé de livres de science-fiction et d’un grand nombre de nanars de SF kitsch – il porte une reproduction de la fusée de Flash Gordon autour du cou. Plus que jamais, c’est toute l’idée du fantasme qui alimente et qui construit l’être humain qui se voit placée au centre du récit. Dans l’idée de s’aventurer dans un territoire aussi inexploré que Mars (ou même que, par extension, l’espace infini), la mythologie redevient la pierre angulaire de toute chose, le spectre optimal pour façonner un esprit, le moteur de construction d’un idéal alimenté par tout un amas d’espoirs et de suppositions. Et si l’on revient sur ce que De Palma s’est attaché à illustrer à travers les destinées de ses héros, les fantasmes de l’être humain ont toujours eu chez lui le don de tordre la réalité en la rendant plus théorique, parfois abstraite, souvent magique, en tout cas propice à une représentation déréalisée qui mènerait l’homme vers la concrétisation de ses rêves ou vers sa propre perte.

On peut alors illustrer ce dilemme en comparant deux de ses films : tandis que, dans Scarface, Tony Montana ne faisait que se rapprocher de la mort à force de s’engouffrer inconsciemment dans une vision fantasmée de l’Amérique au travers des icônes du polar américain qui l’ont tant marqué (James Cagney était cité en priorité), la fin de Mission to Mars sera à l’inverse une réalisation du rêve de ces « aventuriers de l’espace », l’apogée de cet émerveillement quasi enfantin que les astronautes gardent au fond d’eux depuis ce jour où ils ont regardé le ciel étoilé pour la première fois. Si l’on ne peut ainsi s’empêcher, lors du premier visionnage, de juger cette naïveté plus ou moins déplacée, il convient de faire très vite machine arrière. Au début du film, lorsque l’on découvre les trois astronautes assis dans une cabane en bois en train de boire une bière, ce ne sont pas des adultes que l’on voit, mais des enfants ayant atteint une apparence adulte. Dans leur regard, on sent une lueur, quelque chose qui ne s’explique pas et qui découle sans doute de l’expérience spatiale. C’est ce regard magique, pour ne pas dire mystique, que De Palma s’est attaché à retranscrire dans son film, en infusant sa science virtuose dans un canevas de science-fiction hyperréaliste à tous les niveaux, et ce jusqu’à laisser la magie de l’expérience prendre le dessus dans un final proche du rêve exaucé. Le cinéaste le disait bien : « Il faut voir ce film avec des yeux d’enfant ». Mais ce n’est pas la peine pour nous de faire cet effort : sa mise en scène se charge déjà de faciliter cette lecture.

MARS ET VENUS

Il n’empêche que l’on peut s’interroger : si une scène chez Brian De Palma est en général un simulacre qui dissimule une vérité cachée, comment cette science peut-elle se décliner dans un univers aussi inconnu que l’espace, là où tout n’est que suppositions, hypothèses, théories, réflexions scientifiques et inquiétudes diverses ? Comment la « vérité » peut-elle se cristalliser à partir de quelque chose qui touche plus à la métaphysique qu’autre chose ? Le simple fait de se poser cette question suffit à contourner le problème que bon nombre de fans du cinéaste n’ont pas su éviter lors de la sortie du film : Mission to Mars n’a rien d’un film métaphysique, et n’est en aucun cas un sous-2001 l’odyssée de l’espace comme certains ont voulu le croire. Là où Kubrick visait l’abstraction réflexive en laissant la métaphysique infuser chaque strate de sa mise en scène, De Palma choisit la simplicité et le réalisme. Ou alors, davantage que le réalisme, c’est surtout la crédibilité instantanée de ce qu’il montre qui pousse notre regard à se laisser guider au lieu de guetter le « mensonge de l’image » dans chaque scène.

On sent donc, le temps d’un film, que le cinéaste croit moins au potentiel mensonger d’une image qu’à sa puissance symbolique la plus évidente. Mais pour autant, quelque chose semble « manquer » dans le récit, pour le coup détaché de l’idée du faux-semblant. Si l’on regarde plus en détail la raison d’être du voyage spatial (en gros, explorer Mars pour l’étudier et tenter d’y trouver une forme de vie), c’est peine perdue. Si l’on s’intéresse en revanche à ce qui anime les astronautes, la clé de l’intrigue est facile à dénicher. Le film ne parle en effet que de l’humain, non pas au travers de ce qui l’a constitué à trois moments décisifs de son évolution comme dans le chef-d’œuvre de Kubrick (origines préhistoriques, présent spatial, futur extrapolé), mais plutôt à partir de ce qui le définit à l’instant présent, à savoir une espèce dont les émotions qui la composent tendent à supplanter la nature évolutive et/ou métaphysique. Et du coup, De Palma se borne à sublimer les enjeux intimes de son équipe d’astronautes : qu’il s’agisse de la perte d’un proche, d’un voyage à effectuer en compagnie de son conjoint ou d’une solitude aliénante à apprivoiser sur une planète qui n’est pas la sienne, les quatre protagonistes n’ont ici pour seule et unique désir que de se confronter à l’Autre, qu’il soit présent ou absent. Être sur Mars va bien au-delà de la mission scientifique, c’est avant tout pour eux une quête de l’intime. Ou comment métaphoriser la planète rouge – couleur du désir croissant – en symbole déguisé de l’être aimé, qui leur manque autant qu’il reste de l’ordre de l’invisible.

C’est le personnage de Jim McConnell (Gary Sinise) qui guide alors le récit dès son lancement. Le temps d’un double plan-séquence d’ouverture dans un barbecue festif entre astronautes sur le point d’intégrer la première expédition habitée sur Mars, la caméra de Brian De Palma quadrille l’ensemble des destinées humaines qui vont être au cœur de l’intrigue. Sauf une, qui n’est pas encore arrivée à la fête. Ou plutôt deux, dont une qui ne pourra jamais arriver à la fête. Voilà Jim qui arrive en retard dans son cabriolet, mine défaite et gueule mal rasée, comme dans un état de mélancolie profonde. C’est parce que sa femme Maggie n’est plus là, décédée avant l’expédition alors qu’elle devait être la première à fouler le sol martien. C’était déjà ce qui alimentait le héros d’Obsession (dont Mission to Mars peut constituer une sorte de remake déguisé) : le manque de l’être aimé place le héros dans la quête effrénée d’une image, qu’elle soit faussée ou cohérente. L’image de cette femme manquante va donc ici imprégner Jim où qu’il se trouve (sur Terre, dans l’espace, et sur Mars), et il lui faudra un film entier pour la retrouver, qui plus est dans une image de mariée quasi spielbergienne, et, ainsi, se retrouver lui-même. Ce plan manquant, couplé à l’apparition finale d’un martien aux traits totalement féminins, sera celui qui achèvera de bétonner l’angle symbolique de cette expédition martienne : ce n’est pas vers une espèce inconnue que l’humain cherche à aller en voyageant hors de sa planète, mais vers sa propre nature. Sacré paradoxe que voilà : la Terre voyage vers Mars pour trouver Vénus et, ainsi, retrouver la Terre.

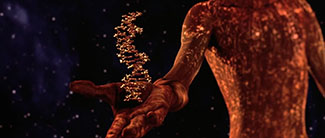

Le choix de la femme comme symbole de l’objet de recherche est ici à deux niveaux. D’une part, le motif de la « femme idéale » représenté au début de la mission par Phil Ohlmyer (Jerry O’Connell) semble d’abord friser la blague gratuite : on le voit utiliser des M&M’s pour dessiner en apesanteur la chaîne ADN de son idéal féminin, et une fois que Jim s’amuse à en croquer une partie, brisant ainsi l’harmonie de la chaîne génétique, Phil voit sa « belle blonde » transformée en « vache ». Cela pourrait n’être qu’un gag censé incarner Phil en sidekick nécessaire à tout film d’équipe taillé en blockbuster coûteux, mais ce n’est pas le cas : plus tard dans le récit, le souvenir de ces sucreries volantes sera décisif pour permettre à Jim d’élucider le bruit émis par ce fameux « visage » qui jonche la surface de Mars (« Ce n’est pas un signal, c’est un test pour prouver que nous sommes des humains »). Et longtemps avant cela, durant le voyage spatial vers la planète rouge, ce motif génétique de l’être fantasmé se déclinait déjà de façon plus tordue, d’abord dans le ballet en apesanteur formé par le couple Woody/Terri (Tim Robbins et Connie Nielsen) dont les deux corps enlacés figuraient les spirales équilibrées d’une chaîne ADN, ensuite dans l’écoulement en spirale des gouttes de sang de Phil à la manière de la bimbo qu’il figurait avec ses M&M’s (une façon ironique pour le cinéaste de l’accorder avec sa « vision » de l’être aimé).

D’autre part, le choix audacieux de donner au seul extraterrestre du film un look féminin impose une lecture plus osée : cette Martienne, qui sera finalement décrite comme l’aïeule de toute forme de vie terrestre, est donc présentée comme une sorte de « mère » à l’origine de tout. C’est au travers d’un processus maternel détourné (un vaisseau martien au look de spermatozoïde qui « pénètre » la surface terrestre) que tout a pu naître sur Terre, et symboliquement, s’éloigner ici de la femme est signe pour l’homme d’un éloignement fatal et sans retour possible de ce qui fut son moteur de vie. Ce que De Palma traduit dans une scène inoubliable, sans doute l’une des plus puissantes qu’il ait pu concevoir, où le couple formé par Woody et Terri se retrouve dans le vide spatial, proche de Mars, chacun étant immobile face à l’autre et éloigné d’à peine quelques mètres. La rupture est alors définitive : le câble (le cordon ombilical ?) qui relie Woody à sa femme n’est plus assez long pour lui permettre de la rejoindre, et si Terri tente de se rapprocher de lui, elle mourra elle aussi. La chute lente qui s’en suit alors pour les deux amoureux résout Woody à accomplir le pire des sacrifices, à savoir révéler sa propre mort aux yeux horrifiés de celle qu’il aime et qu’il veut sauver à tout prix. A partir de là, Terri prendra le relais de Jim : elle restera en retrait du récit par manque de l’image de Woody tandis que Jim reviendra au premier plan et retrouvera l’image de Maggie en s’immergeant au final dans une sorte de liquide amniotique. En trouvant le « chaînon manquant », l’être humain se complète.

GRAVITE(S) ET VOYAGE(S)

Avant d’en arriver à ce climax de tragédie romantique, De Palma aura eu tout le temps de déployer une grammaire foudroyante afin d’incarner le besoin pour chaque astronaute de remplir les trous de sa propre existence. On parlait jusque-là des brèches émotionnelles qu’il s’agissait pour chacun de colmater, mais dans un cadre aussi dangereux et dénué d’oxygène que l’espace intersidéral, l’idée est bien moins symbolique que ça. En effet, l’imprévu devient ici le meilleur moyen de dessiner un autre manque, fatal à la survie celui-là. Au fil d’une mise en scène redoutable qui fait toujours surgir les dégâts au moment le plus inattendu, chaque élément visible dans le cadre implique l’imminence plus ou moins justifiée d’un accident : une tornade martienne qui réduit trois astronautes en bouillie, un micrométéorite qui perfore la main de Phil, un cristal liquide égaré dans le vide spatial qui signera la mort programmée du vaisseau, un filin à traction qui se révèlera trop court, un casque si facile à enlever pour pétrifier le visage humain, une bâche si facile à déchirer pour ne plus retenir l’oxygène d’une serre, etc…

Pour ce qui est de saisir le rapport quasi moléculaire de l’homme face à l’espace, ne serait-ce qu’au travers des nombreux problèmes auxquels il doit faire face, De Palma s’est certes d’ores et déjà fait griller la politesse par Alfonso Cuaron sur Gravity, mais bien avant cela, Mission to Mars prenait une place de choix pour refléter ce chaos (dés)ordonné résultant de l’inadaptation de l’humain aux lois de la physique (Apollo 13 ne compte pas, surtout au vu d’une histoire vraie que l’on connaissait déjà). Même lorsqu’il se limite à illustrer de petits moments de calme et de dialogue, De Palma ne peut s’empêcher d’être le plus dynamique possible. Sa caméra s’avère « flottante » dans le sens où elle joue souvent avec l’espace et les espaces. On peut citer ces travellings hitchcockiens en spirale sur des personnages placés en apesanteur (notamment lors de la scène de danse) ou encore ces plans flottants d’une grande précision lorsqu’un imprévu trahit le déroulement initial de l’action (on le remarque surtout lorsque les personnages tentent de réparer les dommages du vaisseau). Cette mise en scène joue avec nos attentes, à la fois parce qu’elle souligne l’absence de panique à laquelle l’astronaute doit faire face en cas de problème et parce qu’elle installe un suspense terrifiant dans des scènes que l’on pensait anecdotiques à la base. De là vient l’incroyable tension ressentie en voyant les astronautes réparer une simple fuite dans la coque du vaisseau, alors qu’un événement en principe plus propice au suspense le plus étouffant – comme par exemple l’atterrissage risqué de l’équipage sur Mars – est relégué hors champ quand il n’est pas carrément évacué par une ellipse.

C’est là encore une façon pour De Palma de chercher l’intensité maximale dans des événements finalement très ordinaires là où la science-fiction impose en général de la placer là où elle se révèle toujours – on pourrait citer une liste encyclopédique de films qui suivent cette seconde règle. En cherchant le réalisme le plus poussé et la simplicité la plus absolue dans la mise en scène de ses enjeux narratifs, le cinéaste se met presque au niveau d’un jeune débutant modeste, heureux de trouver dans le langage cinématographique tout un ensemble d’outils pour parachever son rêve d’enfant d’une scène à l’autre. Le plus bel exemple que l’on peut avoir de cet état d’esprit se trouve d’ailleurs au début du film, et constitue même une fabuleuse infraction aux conventions du récit d’aventures. Alors que la règle de base voudrait que le récit fasse monter la sauce autour de la découverte de cette « terre inconnue » jusqu’à la révéler au moment le plus opportun, De Palma joue la transition parfaite à travers une ellipse directe entre le barbecue inaugural sur Terre et le travail des astronautes sur Mars. D’une empreinte de chaussure dans une surface terreuse jusqu’à un petit robot qui jouxte un vaste canyon martien, il n’y a qu’un simple raccord de plan, entrecoupé d’un gros plan de Jim qui voit déjà dans cette empreinte terrestre le pas de géant qui s’apprête à être fait.

A la réflexion, ce sera bien là le seul lien à faire avec le 2001 de Kubrick, qui raccordait déjà la découverte préhistorique de l’outil avec la présence de satellites autour de la Terre en une simple ellipse, peut-être la plus magique jamais tentée au cinéma. Par contre, on bannira fermement la connexion kubrickienne en ce qui concerne le dernier quart d’heure du film, puisque la fuite en avant au-delà du temps et de l’espace qui clôturait 2001 a laissé la place à un final ouvertement mystique, en cela plus proche de celui d’Abyss de James Cameron. On aura beau admettre que la théorie comme quoi la vie terrestre viendrait de Mars puisse être de l’ordre du possible pour les scientifiques de la NASA, le cinéma, lui, ne peut compter que sur la mise en scène pour entretenir la suspension d’incrédulité du spectateur. Et là où Cameron s’en tenait à des effets visuels inédits pour nous faire écarquiller les yeux, De Palma choisit hélas la mauvaise option : nous voilà dans un grand planétarium digne de la Cité de l’Espace à Toulouse où une Martienne sert de guide pour nous révéler les origines de la vie terrestre. Le problème ne vient pas ici du fait de nous pousser à croire en cette hypothèse (avec une bonne mise en scène et une âme d’enfant toujours intacte, ça peut marcher), mais d’avoir opté pour le didactisme le plus bêta afin de mieux faire passer la pilule. Ce sera le seul faux pas d’un film jusque-là irréprochable, malgré tout vite compensé par le voyage final de Jim vers les profondeurs de l’espace infini, là où sa femme rêvait d’aller et où elle réside peut-être désormais.

De par sa façon d’investir le film de SF en favorisant notre faculté d’émerveillement originel vis-à-vis de l’inconnu (les premiers plans sur Mars évoquent un décor de western quasi fordien), Brian De Palma s’est appliqué à laisser de côté la question du simulacre qui faisait jusque-là le sel de son cinéma. Pourtant, sa faculté à bâtir ses films en suivant une construction en cercle, où le plan d’ouverture dialogue avec celui de clôture, est plus intacte que jamais. Le film démarre sur une illusion : une fusée décolle dans les airs et explose en serpentins – ce n’était qu’un jouet. A la fin, ce simulacre devient réalité : la fusée est bien réelle, elle n’explose pas, et s’envole vers une galaxie lointaine avec Jim à son bord. De l’apparition du titre du film jusqu’à celle de « The End », un voyage a eu lieu. Le nôtre. L’image que l’on voit est alors la même, mais son sens se révèle changé par l’expérience du film que nous avons fait. Nous avons été des astronautes pendant deux heures. De Palma ne fait ainsi que souligner le pouvoir du 7ème Art : changer le sens d’une image a priori anodine jusqu’à la rendre inséparable de notre rapport intime au film. Blow Out faisait de même avec le cri d’une femme qui résonnait dans une salle de montage (au départ intrigué, on finissait horrifié), et même Mission Impossible jouait là-dessus en finissant avec ironie là où il avait débuté (un message à écouter dans un avion). Mission to Mars nous fait passer du quotidien à l’incroyable – un balancier intime que seule une poignée de cyniques obtus et aigris ne pourra jamais juger de l’ordre du possible… Oui, revenons en arrière. Vers notre âme d’enfant.