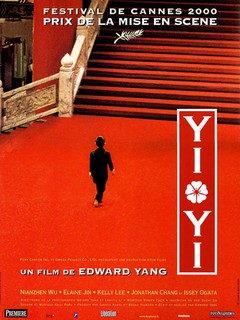

REALISATION : Edward Yang

PRODUCTION : Atom Films, Nemuru Otoko Seisaku, Omega Project, Pony Canyon

AVEC : Wu Nien-jen, Kelly Lee, Jonathan Chang, Elaine Jin, Issei Ogata, Su-Yun Ko, Hsi-Sheng Chen, Pang Chang Yu, Hsiao Shu-shen, Ru-Yun Tang, Hsin-Yi Tseng, Adriene Lin

SCENARIO : Edward Yang

PHOTOGRAPHIE : Yang Wei-han

MONTAGE : Chen Bo-wen

BANDE ORIGINALE : Peng Kaili

ORIGINE : Japon, Taïwan

GENRE : Comédie, Drame

DATE DE SORTIE : 20 septembre 2000

DUREE : 2h53

BANDE-ANNONCE

Synopsis : A quarante ans, NJ se demande si sa vie n’aurait pas pu être différente. La rencontre fortuite avec un amour de jeunesse, Sherry, lui donne envie de tout laisser tomber et de repartir de zéro. Mais avec une famille à charge, il ne peut réaliser ce séduisant projet. Le jour du mariage de son beau-frère, sa belle-mère tombe dans le coma. Pour les enfants de NJ, Ting-Ting et Yang-Yang, parler à leur grand-mère inanimée est une épreuve. NJ décide de partir au Japon, officiellement pour des raisons professionnelles. Il a en fait décidé de renouer avec son passé amoureux…

« J’aimerais que les spectateurs sortent de mon film avec l’impression d’avoir passé un moment avec un ami. Mais si, par hasard, ils se disaient qu’ils avaient rencontré un metteur en scène, alors j’aurais raté mon film »

Voici ce que déclarait Edward Yang, avec une infinie pudeur, juste avant de présenter Yi Yi en compétition au Festival de Cannes (où il reçut quelques jours plus tard le Prix de la mise en scène). Cela en dit long sur ce qui animait ce septième long-métrage, qualifié par Yang lui-même d’« ami de longue date » qui condensait en son sein tous ses sujets de prédilection et qui fut mûri sur plusieurs décennies à partir de son propre vécu. D’abord, on s’interdira formellement de croire au film terminal, même en sachant tout du destin tragique de son créateur. Par contre, il y a clairement un bilan à l’œuvre dans Yi Yi. Celui d’un rapport au temps qui, après tant d’années à laisser le cinéaste évoquer son adolescence ou son regard sur la jeunesse, trouve ici son plus pur épilogue. Jusqu’à ce film, le style d’Edward Yang était assez simple à définir : un cinéma marqué autant par l’auteurisme français des 60’s que par les séries B américaines, et qui, aux côtés de celui de son compatriote Hou Hsiao-hsien, avait participé à l’émergence d’une Nouvelle Vague taïwanaise, capable de remettre l’île sur la carte de l’Histoire autant que sur celle des images du siècle. Cela dit, autant le réalisateur des Fleurs de Shanghaï comptait sur un rythme lancinant et sensuel pour prendre le pouls d’une situation donnée (quitte à avoir l’air abscons aux yeux de certains cinéphiles), autant Yang se faisait plus découpé, plus énergique, plus vif. Il suffit de se souvenir d’A Brighter Summer Day, grand film qui englobait toute la jeunesse de Taïwan du point de vue d’un adolescent et de sa famille, ou encore du trop méconnu Mahjong, opus brut et chaotique dans lequel évoluait une Virginie Ledoyen parfaitement inattendue. Des films rythmés, remarquablement structurés, signes d’un style en perpétuelle évolution. Ce que confirme – et amplifie – chaque nouvelle vision de Yi Yi, à la fois lente saga romanesque et réflexion magistrale sur les pouvoirs du 7ème Art. Un film qui, vingt ans après sa sortie, n’en finit pas d’accompagner sereinement celui qui en fait l’expérience… Expérience… Le mot est lâché. C’est celui qui va peser le plus dans la suite de nos arguments.

ENTRE LE VISIBLE ET L’INVISIBLE

Il est déjà indispensable de préciser ce que le film n’est pas. Clairement pas un film taïwanais à fond dans l’enjolivure formelle et destiné à un public de cinéphiles snobs. Certainement pas un parangon de fresque chorale et gloutonne, qui viserait à multiplier les personnages et les ronds-points narratifs pour se donner une profondeur factice. Et encore moins une évocation ex nihilo de la vie taïwanaise, qui utiliserait une famille de classe moyenne comme cobaye sociologique, et ce au détriment de tout enjeu narratif un minimum réfléchi. Si l’on prend la métaphore du dessin, le tracé de Yang ne va pas consister à trouver le moyen de faire se croiser de nombreux fils et de forcer l’éparpillement des couleurs au sein même de la toile, mais au contraire à opérer le mouvement le plus élégant, le plus direct, le plus apaisé. Capter le monumental à travers le particulier, et non pas singer le second à travers le premier. Et pour aboutir à l’opposé d’un grand dessin unitaire qui céderait à l’immuable facilité du « portrait » au sens large (celui d’une époque ou d’un pays), Yang réfute consciemment l’idée d’une trajectoire unique – celle que l’on utilise en général comme pivot de la narration – et déploie un souci d’égalité totale entre toutes les entités et tous les événements qui partagent le cadre. Quand bien même Yi Yi se compose d’un vaste ensemble de mini-histoires et multiplie les personnages par le biais de diverses strates familiales, il n’est en rien un film qui parle plusieurs voix. La seule voix qui soit ici omniprésente est de l’ordre de l’invisible : c’est celle de la vie, tout simplement. On a l’air un peu lelouchien en disant ça, et peut-être pas à tort, puisque la méthode de travail de Yang repose elle aussi sur un alliage d’improvisation et de mise en alerte. Sur trois heures assimilables à un long fleuve tranquille, il s’agit ici d’aller toujours au-delà de l’individu, de capter un fil commun qui permette de relier les points, de montrer tout un chacun intimement tiraillé entre la paranoïa (le futur est redouté) et la lucidité (le futur doit être accueilli) pour en tirer des bribes d’universalité.

De ce fait, il est possible pour la mélancolie de devenir reine, pour les ficelles du passage de l’ordre au désordre (et vice versa) de n’être jamais tangibles, et pour l’imprévu de jouer autant le rôle de l’intrus que celui de l’invité. Tout ceci, bien sûr, appartient au domaine du ressenti, donc de l’invisible. Mais le film ne laisse pas pour autant le visible hors de l’équation, et compte précisément sur ses personnages pour bâtir des passerelles entre ce qui est vu et ce qui est perçu. D’entrée, posons la question-piège : qui est le véritable héros de Yi Yi ? Aucun et chacun, bien sûr. C’est que cette « vie unique » dont le film cherche à épouser le mouvement ne tient ici que sur quatre personnages d’une même famille (les Jian), tous mis à égalité et superposés le long d’un fascinant pliage narratif. D’abord le jeune Yang-Yang (Jonathan Chang), irrésistible galopin zen de 8 ans dont les passe-temps favoris consistent à jouer le plus possible avec l’eau (plonger dans une piscine, remplir des baudruches, etc…) et à photographier la nuque des individus. Il y a ensuite Ting-Ting (Kelly Lee), sa grande sœur de 13 ans, timide collégienne en socquettes blanches, qui offre bien trop d’attention à une plante verte qui peine à fleurir et qui découvre soudain l’amour dans les bras d’un voisin volage. Il y a également leur père NG (Wu Nien-jen), petit cadre en informatique gagné par la neurasthénie et les regrets amoureux, qui se retrouve commis d’office par sa boîte pour embobiner un businessman nippon. Il y a enfin la matriarche de la famille (Ru-Yun Tang), grand-mère sereine dont la seule présence/absence installe le spectre de la mort dans un coin de l’appartement des Jian – elle ouvre les enjeux principaux par son coma et les referme par son décès – et au chevet de laquelle chacun vient se confier, afin de « bercer son sommeil » d’après les recommandations du médecin.

Il nous était impensable de présenter les personnages autrement qu’en allant du plus jeune au plus vieux, parce que c’est ce mouvement-là qui éclaire tout. Chaque personnage est ici assez creusé pour que les micro-détails de son être et de son quotidien lui confèrent un relief insoupçonné. Yang-Yang, d’abord : élève opposé à un professeur borné et pas sympa du tout, il se découvre lui-même apprenti photographe qui passe des clichés de moustiques sur son palier (histoire de prouver leur existence à son paternel pas très attentif) à des photos de nuques (histoire de montrer aux gens leur face cachée), et, lors de la scène finale d’enterrement, promet de découvrir le « pays lointain » que sa grand-mère décédée vient de rejoindre. Ce jeune garçon, par sa touchante naïveté, son infinie curiosité et sa franchise en béton armé, investit ainsi l’espace du visible dès les premières scènes jusqu’à s’imposer comme son gardien. Toute « révélation » qu’il parvient à choper au hasard de ses expériences devient une réalité à communiquer à ses proches, et ce au terme d’une longue série de tests et d’épreuves. Tel un néo-Candide avide de « visions », le petit Yang-Yang cultive son jardin par l’assimilation de toute chose à une pièce dont il faudrait montrer la face et le dos – il offre aux gens l’occasion de voir ce qu’ils sont incapables de voir. Au fond, qui est ce jeune garçon, sinon Edward Yang lui-même ? Son entêtement à vouloir dénicher la face cachée du visible par le biais de l’image enregistrée ne fera-t-il pas de lui un futur grand cinéaste une fois qu’il aura atteint l’âge adulte ? Le nom de ce jeune personnage n’était-il pas déjà un indice énorme ? Difficile de dire le contraire, d’autant qu’Edward Yang assume ici son choix, important et magnifique, de nous laisser dans l’incapacité de voir « l’autre moitié du vrai ». Sans cette invisibilité, comment la créativité peut-elle trouver racine ? Entendre ce petit galopin confier, en guise d’ultime réplique, à quel point il se sent déjà vieux à 8 ans dit tout de la philosophie transgénérationnelle qui irrigue chaque scène de Yi Yi : chacun demeure égal à son voisin dans ce principe de transmission, et l’âge perd ainsi toute sa valeur lorsqu’il s’agit de distinguer l’enfant de l’adulte. Yang-Yang et Edward Yang ne font qu’un, et grâce à la stimulation absolue que suscite chaque scène du film, nous sommes eux, nous sommes « deux ».

Si l’enfance se doit ici d’être le garant du visible, il incombe donc à la vieillesse de se faire le témoin de ce qui est « au-delà ». La grand-mère du film hérite ici de cette fonction lorsqu’elle sort du coma : au début du film, on la découvre songeuse à l’arrière d’une voiture juste après la fin du générique (bien malin sera celui qui arrivera à déceler ses pensées alors qu’elle rentre du mariage), et dans le dernier quart du film, juste après son réveil, on la voit offrir une petite cocotte en papier à sa petite-fille Ting-Ting, presque comme un legs à la symbolique pour le moins mystérieuse (faut-il y voir une trace de son passage dans le monde de l’invisible ?). Et qu’y a-t-il entre ces deux témoins du visible et de l’invisible ? Les adolescents et (surtout) les adultes, forcément. Ceux qui ne peuvent vivre autrement qu’en s’éclipsant – dans la musique, dans la foi, dans l’amour, dans leurs souvenirs. Ceux qui se définissent moins par un tracé existentiel clair et précis que par des changements perpétuels d’aiguillage. Ceux qui incarnent un compromis entre la certitude et le doute. Ceux qui, au bout du compte, ne réussissent à avancer dans la vie qu’au prix d’une forte capacité de distraction – il leur suffit tout au long du film d’une infinie perturbation pour modifier la courbe de leur existence.

Les exemples ne manquent pas pour appuyer cette lecture, le plus gros consistant à voir NJ retomber par hasard sur son amour d’enfance Sherry alors même qu’il s’absentait quelques instants du mariage de son beau-frère. Cela permet d’isoler le principe narratif du film tout entier : tandis que la jeunesse brille fortement et que la vieillesse s’éteint doucement, il existe un espace central où le clignotement semble être de rigueur. Une simple métaphore ? Que nenni, c’est bel et bien visible à l’écran. Lorsque NJ et Sherry montent ensemble dans une chambre d’hôtel, Yang case le plan fixe d’un couloir d’hôtel avec un éclairage défaillant – cette lumière rouge qui clignote n’est-elle pas un signal d’alerte de l’adultère en approche ? En amont de cette scène, Min-Min, l’épouse fragile de NJ, offre même au film son plan le plus magique : par le savant reflet de la nuit de Taipei sur une vitre, le cadrage élaboré par Yang place le trajet rectiligne d’un embouteillage le long de l’aorte de Min-Min, avec, comme détail génial, un feu rouge qui clignote nerveusement à l’emplacement de son cœur. Le visible peut-il évoquer l’invisible avec la mise en scène comme passerelle symbolique ? Face à une composition aussi fine, savante et sophistiquée d’un plan de cinéma, notre certitude n’est plus soumise au clignotement.

VIVRE SA VIE

Au vu du plan que l’on vient d’évoquer, on peut déjà se permettre de contredire royalement Edward Yang sur sa crainte initiale. Yi Yi est bien l’œuvre d’un metteur en scène, qui plus est d’un très grand. D’abord parce que sa réalisation coule ici de source, obéissant à un système de valeurs de plans (délicatesse totale de la caméra fixe et du léger panoramique) qui vise l’évidence et rejette l’ostentation – on vit cette mise en scène plus qu’on ne la voit. Ensuite parce que, désolé d’insister, son film n’a rien d’une galerie de portraits croqués sur le vif. Ce qui motive avant tout Yang relève d’un pur travail visuel sur le reflet et l’architecture, tous deux exploités à des fins symboliques. Avec la pudeur et la délicatesse d’un Ozu, le cinéaste cadre ici majoritairement des recoins de Taipei à partir d’un angle précis qui lui permet de dessiner une forte perspective : un passage clouté qui passe sous un pont et cadré en plongée depuis le balcon d’un immeuble (cela permet d’observer les deux amoureux qui s’embrassent derrière un buisson), des bretelles d’autoroute qui reflètent un émoi psychologique par la grâce discrète d’une transparence, des ponts et des passages à niveau filmés de manière à laisser infuser les idées du passage et du blocage sur un trajet existentiel… C’est bien simple : chaque décor paraît sculpté à l’image de ceux qui s’y déplacent, avec cette idée que toute surface réverbérante devienne le miroir implacable de leur schéma interne. La vitre est en cela le motif principal de Yi Yi : elle est une frontière que la lumière environnante est destinée à franchir afin de mieux traverser les êtres. Même la lumière du 7ème Art apporte elle aussi sa pierre à l’édifice : le temps d’une courte et magique scène où Yang-Yang se réfugie dans une salle de classe où est projeté un film, les images de tempête qui sortent du projecteur se retrouvent projetées sur une fille arrivée en retard qui cherche sa place, debout devant l’écran. Cette fille, c’est la chef de classe de Yang-Yang, celle pour qui il a le béguin. Et ce reflet dit tout de la tempête sentimentale qui le secoue intérieurement, en sourdine, dans l’obscurité de la salle. Ce perpétuel jeu de correspondances permet à Edward Yang de tisser des passerelles et des chemins de traverse entre les êtres, signe d’une mise en scène prodigieuse qui architecture la galaxie humaine au centre du cadre. D’autant que, du côté des expériences vécues (un geste, une rencontre, un acte désespéré…), le transfert ne cesse jamais d’avoir lieu entre untel et untel.

Il faut déjà aller à l’encontre de cette fausse lecture qui, au moment de la sortie du film, aura donné un sens erroné au titre Yi Yi. En effet, cette traduction transparente de « un-un » en chinois n’est pas une façon pour Yang de promouvoir le besoin d’individualité (cela va à l’encontre de tout ce que l’on vient d’évoquer). C’est en réalité la plus pure et la plus simple expression d’une réalité à double face (il faut le traduire par « un à un » ou par « l’un après l’autre ») où la figure du « deux » devient le signe tangible d’une unité. Comprenons par-là que, dans Yi Yi, toute chose est amenée à se répondre et à se retourner elle-même : un visage, une carte à jouer, voire même un simple nom (dans le choix de son futur client, l’entreprise de NJ hésite entre l’informaticien Ota et sa contrefaçon Ato !). Il y a toujours l’omniprésence des duos dans chaque cadre, quand bien même ce dernier est parfois gagné par la fréquence des groupes. Ce qui est mis sur le banc de l’expulsion, en revanche, c’est le tiers. C’est mieux ici d’être « deux », c’est dangereux de vouloir être « trois », parce que c’est de là que naît le conflit. Lorsque le film démarre, on assiste à un mariage où l’ancienne fiancée du marié vient pleurer sa situation et invectiver la jeune mariée. Un peu plus tard, une rivalité amoureuse entre Ting-Ting et sa voisine Lili autour d’un garçon surnommé Fatty sera le signe avant-coureur d’une tragédie future. Encore plus tard, on relèvera un psychodrame entre Lili, sa mère et son professeur d’anglais. Et on manque de mots pour décrire NJ lui-même, qui se rapproche du trio à deux reprises : d’abord lorsqu’il prétexte d’un voyage au Japon pour revoir Sherry, ensuite lorsque ses rapports professionnels avec Ota évoluent jusqu’à faire se mêler travail et amitié.

Le duo fonctionne aussi par le biais des deux villes dans lesquelles se situe l’action du film. Au milieu du film, le voyage de NJ à Tokyo – guidé par le double enjeu que l’on vient tout juste de décrire – est mis en parallèle avec le quotidien amoureux de Ting-Ting à Taipei, découvrant elle aussi les gestes et les émotions d’une love-story en gestation, celle-là même que NJ a vécu de façon succincte quand il avait son âge. Ce montage parallèle est comme un saut simultané dans le passé et le futur, une sorte de « présent alternatif » où une émotion similaire ne cesse de circuler chez l’un comme chez l’autre, et ce dans des lieux pourtant on ne peut plus distincts. C’est un passage de relais entre deux générations, qui prend racine dans l’éloignement et non dans les scènes en commun, avec un fil invisible et métaphysique – celui du vécu – tissé par les moyens les plus élémentaires du cinéma. Le « film » de la fille n’est au fond que le « remake » de celui du père. Le point commun entre leurs deux histoires n’est pas l’âge, encore moins la forme, mais bien les gestes, les attitudes, les doutes et les soucis qui surgissent ici et là : prendre la main de l’être aimé pour la première fois, quitter celui-ci en étant conscient de son erreur, laisser son désespoir flirter avec des envies de suicide, etc…

S’il y a une bonne dose de tumulte chez les personnages de Yi Yi, il y règne aussi l’envie de regarder la vie en entier pour trouver la paix. Le souvenir est ainsi sollicité de toute part pour servir de contrepoint à la réalité concrète du temps présent. C’est l’affaire des personnages, c’est aussi la nôtre. Sur ce point-là, on comprend pourquoi Yang a choisi de démarrer son film par une suite de plans évoquant chacun une photo de famille : durant ce mariage du beau-frère de NJ, les plans se succèdent selon un ordre précis (le couple avec une mariée au ventre rond, les enfants qui prennent la pose au bas d’un escalier, la famille cadrée de loin dans un jardin, l’aïeule rêveuse sous un arbre), faisant ainsi s’onduler toute la courbe des âges devant l’objectif, du plus jeune au plus vieux. Le film vient à peine de démarrer, et déjà, on a la très forte sensation de visualiser le souvenir de quelqu’un. Cette introduction musicale (ah là là, ce joli piano…) serait-elle la vision mentale d’une même personne qui revisterait alors les stades successifs de sa propre vie ? Pourquoi pas, mais dans ce cas, qui est cette personne ? L’un des personnages ? Le cinéaste ? Le spectateur ? Cette immédiate connivence, installée en trois-quatre plans avec les planètes du système solaire Yi Yi, nous laisse à penser que la dernière réponse serait la plus juste. On se sent si aisément proche de ces gens-là, de leurs gestes, de leurs habitudes, de leur tempérament. Notre vécu est sollicité, superposé, transcendé par ce précis de subtile mélancolie. Pour la petite histoire, les patronymes bizarrement redondants de la plupart des personnages (Min-Min, Ting-Ting, Yang-Yang…) renvoient à une tradition chinoise correspondant à la manie de donner un gentil surnom aux gens que l’on aime bien en répétant deux fois leur nom. C’est bien la preuve qu’au travers de cette famille, Yang vise à faire en sorte que ce film soit nôtre. Nous avons été et nous sommes encore ces gamins éternels, gorgés de folie douce et de propension à la taquinerie (Yang-Yang se fait chahuter par des pipelettes avant d’utiliser un ballon crevé pour se venger d’elles), s’agitant et se laissant bercer par le temps présent, sans certitude quant à ce que sera le lendemain. On passe ainsi les trois heures de Yi Yi dans un délicieux état de paix intérieure, à la fois invité d’une étrange cérémonie récréative et témoin d’un groupe d’amis que l’on connaissait sans jamais les avoir rencontrés. Le vécu, ce fil invisible tissé entre les êtres, disait-on plus haut… C’est vrai.

La force de chacun (eux ou nous, ne faisons pas de distinction !), c’est de douter en permanence, parfois même de prôner malgré soi l’étourderie en s’interrogeant sur le sens de ce que l’on vient de faire. Parce qu’à chaque fois, toute interrogation, fusse-t-elle futile ou irréfléchie, se clôt sur une réponse réconfortante. Yang-Yang, à ce jeu-là, mérite le titre de senseï : sa jeune activité de photographe devient chez lui un moyen très ludique de tourner le dos aux angoisses de l’existence. Et comment, me direz-vous ? Non pas en les fuyant au sens propre, mais en les cadrant différemment. En les captant sous un autre angle. En faisant de la vie une mise en scène, destinée à chercher dans l’imprévu un moyen d’atteindre la vérité et la sérénité. Mais le plus jeune de la famille n’est pas le seul à jouer le jeu. Dans une scène qui suit le réveil tardif de sa grand-mère, Ting-Ting exprime à celle-ci – et de la plus douce des manières – sa plus grande angoisse : « Pourquoi le monde n’est-il pas comme je l’imagine ? Quand je ferme les yeux, il a l’air si magnifique ». L’imaginaire, toujours lui, est la clé.

Le pouvoir de la fiction guide ici le moindre micro-enjeu, et même les moins joyeux – Yang n’est pas du genre à cacher fissa le côté obscur des choses sous le paillasson. La comédie et la tragédie sont ici logés à la même enseigne, et le débordement n’a pas sa place dans le registre du filmé, y compris quand le malheur menace de gagner sa partie de mikado avec le bonheur. Le hors-champ devient donc un outil de pudeur pour installer un suspense sans pour autant le dramatiser à outrance par une agitation au premier plan : Yang-Yang qui semble ne pas remonter à la surface d’une piscine (pas de son, rien à l’écran), une femme qui frappe à la porte d’une pièce où s’est enfermé son mari suicidaire (beaucoup de son, très peu d’entrées de champ), ou encore cette trace d’un événement dévastateur que l’on visualise après qu’il ait eu lieu. Sur ce dernier point, par opposition à la scène-pivot d’A Brighter Summer Day (une jeune fille y était poignardée par son petit ami), Edward Yang intègre à la fin de Yi Yi un meurtre qui relèvera du domaine de l’invisible. Tout juste pourra-t-on le capter par un reportage télévisé où l’on évoque des faits sans être capable de les expliquer, par des plans ironiques d’un jeu vidéo à la sauce Street Fighter II (toujours tout lire par le spectre de l’enfance…), et par un signe tangible qui accorde moins d’importance à la violence de l’acte lui-même qu’à la trace qu’il laisse (une main ensanglantée sur un pilier d’immeuble). Tout est dit.

Observateur attentif et patient, immense humaniste qui se dévoile tel quel au lieu de le revendiquer mordicus, Edward Yang réussit donc un pari rare : une douce et belle chronique populaire, sans zeste de morbidité ni pathos larmoyant, où chaque plan se reçoit comme un émerveillement et encourage le retour à l’enfance. Le cycle de la vie s’en retrouve balayé de la plus intelligente des manières au gré de scènes impressionnistes, dépourvues de tricotage casse-bonbon ou de radotage psycho-truc-bidule, mais riches d’une source intarissable de réflexions universelles. Au stade macro, on déniche ici l’alliage rêvé entre une ambition très vaste et un résultat très simple, dans un film qui n’impose rien à son spectateur mais qui invite au contraire ce dernier à rêvasser sur sa propre vie, voire même à la repenser, surtout quand le moral tutoie le zéro pointé et que les idées noires remontent soudain à la surface. Edward Yang peut être rassuré et remercié au centuple : on sort effectivement de Yi Yi avec l’impression de s’être fait un ami. Tristesse totale, en revanche, de n’avoir jamais vu ce dernier refaire un nouveau film par la suite – un violent cancer l’aura hélas emporté en juin 2007 alors qu’il travaillait sur un projet avec Jackie Chan. Cet ultime chef-d’œuvre est désormais un cadeau posthume autant qu’un compagnon éternel : à chaque fois qu’on le revoit, il nous remonte le moral, abolit toutes nos inquiétudes, invite à faire plus que jamais acte de foi en la vie, botte en touche une mort aussi injuste que têtue, célèbre l’existence en tant qu’éternel recommencement, et surtout, laisse infuser tant de réflexions précieuses pour donner mille fois raison au petit ami de Ting-Ting et de Lili, lequel affirme que « depuis l’invention du cinéma, on vit trois fois plus ». Avec, en définitive, une expérience de vie qui offre autant, sinon plus, que la vie elle-même. L’un des plus beaux films jamais réalisés ? Oui-oui.