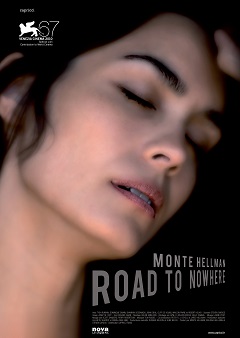

REALISATION : Monte Hellman

PRODUCTION : E1 Entertainment, Capricci Films

AVEC : Shannyn Sossamon, Tygh Runyan, Cliff De Young, Dominique Swain, Waylon Payne, John Diehl, Fabio Testi, Robert Kolar, Bonnie Pointer, Michael Bigham

SCENARIO : Steven Gaydos

PHOTOGRAPHIE : Joseph M. Civit

MONTAGE : Céline Ameslon

BANDE ORIGINALE : Tom Russell

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Policier, Romance

DATE DE SORTIE : 13 avril 2011

DUREE : 2h01

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Mitchell Haven prépare un nouveau film inspiré de faits réels dans lesquels un politicien corrompu, sa maîtresse – la mystérieuse Velma Duran – et plusieurs milliers de dollars ont disparu. A la recherche de son actrice principale, il fait la rencontre d’une jeune femme qui ressemble étrangement à la femme fatale de son histoire. Mitchell tombe amoureux d’elle et le film devient peu à peu le récit de sa fascination trouble pour son personnage. Mais la sombre affaire criminelle va peu à peu remonter à la surface…

Hommage au grand Monte Hellman, franc-tireur précieux du cinéma US et artiste marginal récemment disparu, dont cet ultime film restera le chant du cygne le plus parfait et le plus inespéré qui soit.

Road to Nowhere est mon film de fin d’études […] Tous les chefs de département sont des professionnels, mais le reste de l’équipe se compose d’étudiants encore à l’école ou fraîchement diplômés, ainsi que de quelques étudiants de la University of North Carolina. Je leur dois beaucoup. Ils m’ont aidé, mais ils m’ont aussi appris des choses. Enseigner n’est pas vraiment enseigner, le processus éducatif fonctionne dans les deux sens. J’ai sans doute plus appris de mes étudiants qu’ils n’ont appris de moi.

Monte Hellman – Présentation du film au California Institute of the Arts, 30 avril 2010

Histoire d’éviter les malentendus qui ne manqueront pas d’arriver à la découverte de Road to Nowhere, disons d’entrée que le sort du film est réglé avec cette seule déclaration. En gros, ce n’est pas au film d’un vieux maître de soixante-dix-neuf balais que l’on va avoir droit, mais à celui d’un étudiant. Ou du moins quelqu’un qui se revendique comme tel, très loin de ce vieil adage prétendant qu’un cinéaste en bas âge ait emmagasiné tant de savoir sur les composantes de la vie et de son art qu’il doive désormais recourir à l’épure et à la synthèse pour exprimer son propos. Or, de propos, Monte Hellman n’en a pas. Et pratiquer son art ne consiste pas chez lui à faire l’effort de le maîtriser toujours plus, mais au contraire à ne jamais cesser de l’interroger et de s’interroger soi-même. Il faut chercher, questionner, contester, remettre en cause, en toute liberté, avec cette naïveté que d’aucuns ne cessent de repérer chez les étudiants avides de faire leurs preuves. Au fond, le bonhomme est un peu comme Francis Ford Coppola : ce dernier, après trois décennies de gros films hollywoodiens, n’avait pas manqué de revenir à ses premiers amours de cinéma expérimental dès l’année 2008 avec L’Homme sans âge. La connexion entre ces deux génies du Nouvel Hollywood s’arrête toutefois là. Parce que Hellman, trop souvent renié par la profession et se plaçant autant que possible en marge du système, n’a jamais réussi à atteindre l’aura classieuse du cinéaste d’Apocalypse Now. Celui dont le prestige ne se limite clairement pas à la mise en scène du magnifique Macadam à deux voies en 1971 (son seul et unique flirt avec les majors d’Hollywood) a pour lui une carrière aussi bordélique qu’erratique, du genre à polir toujours plus son image d’artiste libre. Et si l’on parle de lui au présent, c’est parce qu’on peine encore à se remettre de sa récente disparition.

Prendre le pouls de la carrière chaotique de Monte Hellman est impossible en à peine quelques lignes. Mieux vaut la résumer via des actions précises qui dessinent son parcours de touche-à-tout marginal. Débuter comme photographe avant de faire un détour par le théâtre. Intégrer l’écurie Roger Corman en se frottant à la série B, avant d’accoucher de deux westerns existentiels produits par Jack Nicholson (The Shooting et L’Ouragan de la vengeance). Acquérir une aura de prophète de la modernité cinématographique américaine en un seul film culte (Macadam à deux voies, donc). Embrasser un boulot de chef monteur sur le plus mauvais film de Sam Peckinpah (Tueur d’élite) puis s’imposer en réalisateur de seconde équipe (non crédité !) sur le RoboCop de Paul Verhoeven. Accoucher d’une poignée d’inédits vidéo improbables : un drame redneck sur les combats de coq (Cockfighter), un Iguana tellement zarbi qu’on s’interroge toujours à son sujet, et même le troisième opus de la minable saga horrifique Douce nuit, sanglante nuit ! Et enfin, offrir à un boulimique de cinoche nommé Quentin Tarantino sa carte d’entrée à Hollywood en produisant Reservoir Dogs aux côtés d’Harvey Keitel… A ce stade, tout cinéphile normalement constitué aurait de quoi assimiler une filmo pareille à ce genre de road-movie imprévisible dont Hellman a parfois su pérenniser l’image. Où et comment situer Road to Nowhere sur cette « carte » ? Comme un horizon inespéré après vingt ans à tracer sa route dans l’obscurité médiatique, c’est évident, mais surtout comme un chant du cygne rêvé. Sans que l’on puisse déterminer s’il y avait analogie avec un retour aux bases ou une chute vers l’abyme, Hellman donne l’impression d’avoir tout mis dans ce qui restera désormais son ultime création : ses propres tripes d’artiste, sa lecture d’un monde désenchanté, mais surtout les mille fictions qu’il n’a jamais pu raconter et les audaces de cinéma qu’il laissait mûrir depuis tant d’années. Récits, esquisses, trajets, trajectoires, virages, impasses, fatalités, désillusions, tragédies : c’est sûr, il lui fallait tout mettre. Pour mieux continuer à brouiller les pistes.

Ce qui donne son côté « plein » au film découle paradoxalement de la facture numérique extrêmement simple qui le constitue, en soi assez proche du style épuré et translucide d’un Steven Soderbergh acquis à des jeux de pure surface et de flux diffus. Inracontable en l’état, le scénario de Steven Gaydos (déjà coscénariste d’Iguana) peut au moins se prédéfinir comme un layer cake narratif, une mise en abyme à plusieurs niveaux de lecture – on en relève cinq – avec un film sur un film dans un film, où un jeune cinéaste semble s’égarer dans une double passion – pour son projet et pour son actrice principale. Viennent s’y greffer peu à peu des bribes de film noir et de thriller méta, dans la mesure où l’actrice en question joue (devient ? était déjà ?) la femme fatale d’un fait divers ayant inspiré la fiction du film. Comme la route est incluse dans son titre, Road to Nowhere se projette assez aisément comme le Mulholland Drive de son auteur, à ceci près que le tracé d’un inconscient en zigzag façon Lynch laisse la place à un découpage plus ou moins bidonné dans sa linéarité, faisant se relier diverses échelles de récit et de réalité sans qu’aucun repère ne soit affiché au passage de l’une à l’autre. Une fois fini le générique, le récit met alors un point d’honneur à disposer ses strates. Premier niveau : un fait divers relatant un scandale financier qui se sera conclu par un double suicide, celui du politicien corrompu Rafe Taschen et de sa mystérieuse maîtresse Velma Duran. Second niveau : un script rédigé à partir de ce fait divers et conclu par un double faux suicide visant à maquiller la disparition de Taschen et Velma – les « faits » sont donc réécrits sur la base de l’hypothèse d’un coup monté. Troisième niveau : une suspicion toujours plus renforcée et maladive de l’assureur Bruno Brotherton (Waylon Payne) vis-à-vis d’une jeune actrice Laurel Graham (Shannyn Sossamon), laquelle ne s’efforcerait pas d’incarner Velma à l’écran mais serait en réalité la vraie Velma. Quatrième niveau : le réalisateur du film, Mitchell Haven (Tygh Runyan), qui, via le DVD qu’il montre à la blogueuse sexy Nathalie Post (Dominique Swain, la Lolita d’Adrian Lyne), aurait inclus dans son film cette hypothèse d’adéquation entre le personnage et l’actrice. Cinquième niveau : Monte Hellman lui-même, invitant sa propre réalité de tournage le temps d’un plan furtif en contrechamp de Mitchell qui braque soudain sa caméra vers l’envers du décor – ce parti pris relève moins d’un registre pirandellien à la Quentin Dupieux que d’un lézardement du quatrième mur digne de cette combustion de pellicule qui clôturait Macadam à deux voies.

Ce genre d’exercice qui filtre le dialogue non-stop entre plusieurs niveaux de réalité au détour d’un raccord de plan n’a certes rien de neuf en soi. Preuve en est que, la même année, Alain Cavalier procédait de même avec son stimulant Pater, dans lequel cohabitait à la fois le film, le tournage du film, la fiction et l’autocommentaire de cette même fiction. Sans parler de notre chouchou Satoshi Kon, dont l’insurpassable brio à faire se confondre réalité, fiction et fantasme au sein d’un même mouvement de récit n’est plus à démontrer. Ce qui rend Road to Nowhere à ce point inédit dans le registre du film-méta, c’est que sa logique suit – et in fine bouscule – celle du Nouveau Roman, faisant primer la mise en valeur des « sens » sur la mise en scène de ce qui fait « sens ». Les raccords entre les plans relient ainsi des tracés narratifs qui, indépendamment, semblent tous se finir sur des points de suspension, voire sur du vide (road to nowhere). Rien n’est achevé là-dedans, donc ? Loin de là. En réalité, pour bien saisir où Hellman veut en venir, il faut être extrêmement attentif durant la toute première scène du film. Une fois le DVD de Mitchell Haven lancé, le lent travelling de la caméra vers l’écran d’ordinateur fond les deux cadres en un seul, se fixe longuement sur l’image d’une jeune femme sensuelle (Velma) qui utilise un sèche-cheveux, puis nous déroute en beauté avec une armada de raccords étranges. Une jeune femme dans une maison, puis une voiture qui arrive devant une maison (mais est-ce la même ?), puis un homme qui rentre dans la maison avant qu’un mystérieux coup de feu ne résonne, puis un homme qui sort de la maison (ce n’est pas celui qui est entré !), puis la jeune femme qui prend sa voiture pour se poster devant un lac, puis un petit avion qui fait un plongeon-surprise dans le lac… Ce jeu sur la cassure narrative n’est pas là pour faire pièce ajoutée ni pour épaissir une trame lambda. Il sert au contraire l’élaboration d’une frontière poreuse entre le fait et l’hypothèse, à l’image de ce qui va animer – et peut-être perdre – les protagonistes du tournage de film. Que l’on soit spectateur ou acteur, devant ou derrière la caméra, dans un film ou dans son tournage, qu’importe le rôle à jouer : comme le souligne Hellman au détour d’un clin d’œil à la direction d’acteur selon Samuel Fuller, il ne faut pas jouer, il suffit d’être. L’interprétation est un piège, et en cela, le seul repère digne de ce nom est bien Nathalie Post : en tant que parangon d’objectivité, celle-ci s’écarte de toute lecture interprétative sur les faits et se méfie des fausses pistes qui ne mènent de toute façon à rien.

Du coup, que faut-il décrypter et comment ? Le décor où prend place le tournage du film est déjà très parlant en soi, car recouvert d’une brume qui noie les espaces et les reliefs environnants sous un blanc immaculé – ce même voile blanc qui viendra achever la lecture du DVD de Mitchell. Quant à l’interprétation des acteurs, elle donne surtout à voir des affects et des sentiments qui paraissent bloqués dans une zone floue – on pourrait écrire tout un paragraphe sur le regard opaque et pénétrant de la trop sous-exploitée Shannyn Sossamon (Les Lois de l’attraction). Mais pour autant, la clé de décryptage réside moins dans le vécu des personnages que dans celui de Hellman lui-même. On sent bien que le cinéaste traite ce récit comme une sorte de centrifugeuse intime, où tout ce qui revient hanter un artiste sous forme de souvenirs ou de fétiches acquiert un impact inouï en passant du fantôme au filmé. L’effet de projection entre les obsessions de Mitchell et celles de Hellman n’a déjà rien d’une vue de l’esprit : les deux hommes usent de la même caméra Canon EOS 5D pour tourner un film qui s’appelle Road to Nowhere. La cinéphilie de Hellman est elle aussi conviée pour dialoguer avec le récit, via des extraits de Lady Eve de Preston Sturges, de L’Esprit de la Ruche de Victor Erice et du Septième Sceau d’Ingmar Bergman. Au premier plan, ce sont juste des films que Mitchell et Laurel regardent ensemble, et à chaque fois, par admiration ou par ironie (à vous de choisir…), le premier achève le visionnage par un « What a masterpiece ! ». Au second plan, ces extraits relancent surtout les dés de sa relation trouble avec Laurel/Velma : le 7ème Art amplifie ainsi l’ambiguïté sur cette double identité soufflée par l’actrice et le personnage (premier extrait), souligne l’entremêlement progressif des strates de réalité en laissant un « revenant » peser lourd sur les problématiques du réel (deuxième extrait) et suggère à quel point mener un film à son terme peut s’assimiler à une partie d’échecs avec la mort (troisième extrait).

Il est clair que le regard désenchanté de Hellman sur l’industrie du cinéma découle de ce parallélisme théorique, et non d’un quelconque discours pontifiant et engagé qui en aurait fait le film d’un indigné décati. La seule scène qui aurait pu – mais heureusement pas – contredire cette lecture est ce petit morceau d’interview de Leonardo DiCaprio – alors en pleine promo des Infiltrés de Martin Scorsese – que Mitchell observe sur un écran pendant sa recherche d’acteurs. Les paroles de DiCaprio n’ont alors aucun intérêt, mais le simple fait de voir une photo de Jack Nicholson juste derrière lui nous laisse à penser que Hellman, plutôt que de tacler Hollywood et sa promo bidon en une image subversive à la Ferrara, adresse plutôt un signe de reconnaissance (un adieu ?) à Nicholson, celui qui fut son vieux compagnon de route et qu’il doit considérer comme « infiltré » dans le système hollywoodien. Le casting, rappelons-le, c’est ce que Hellman place au-dessus de tout, allant même jusqu’à le rappeler au détour d’une réécriture de cette fameuse théorie « en trois temps » sur la valeur du cinéma, peut-être attribuée à Samuel Fuller (le cinéma = de l’action) ou à William Friedkin (le cinéma = un bon scénario). Et parfois, histoire de parachever son implémentation du vécu dans du fantasmé (à moins que ce ne soit l’inverse), Hellman se livre plus intimement, n’hésitant pas à faire jouer son chien, à utiliser sa propre maison comme lieu de tournage, et surtout, à révéler sa mélancolie. Là-dessus, le générique de fin apporte une clé précieuse : alors que la caméra ne cesse de se rapprocher toujours plus d’une photo de l’obsession centrale du récit (« Velma a toujours été ma fenêtre sur l’histoire »), l’écran noir définitif se voit précédé d’une dédicace adressée à une certaine « Laurie ». On devine bien qu’il s’agit de Laurie Bird, l’actrice de Macadam à deux voies qui eut une aventure avec Hellman durant le tournage du film avant de se suicider huit ans plus tard. Et on perçoit bien que son film, ouvert puis refermé sur le visage d’une femme, avait bien caché son jeu : alors même que la réalité foutait le camp et le cinéma avec, seul comptait l’amour d’un visage sur lequel tout pouvait être projeté.

Quand on prenait soin de citer Hellman qualifiant Road to Nowhere de « film d’étudiant », il y avait autre chose à glaner derrière cette apparente modestie. Non pas un regard démystificateur sur le travail de mise en scène ou la simple fabrique des plans, mais davantage sur le paradigme créatif dont il découle. Cet ultime film n’est au fond que le produit d’une démocratisation des images filmées, via des outils toujours plus petits et simplifiés, avec en bout de course une confusion naissant de ces régimes d’image jusqu’ici parfaitement différenciés. Dans un monde contemporain où les faits au sens large ne cessent d’être noyés et/ou faussés sous un épais régime d’images digérées et retravaillées, comment trouver sa position d’acteur, de créateur et de spectateur ? Le film tout entier s’en fait le relais et le vecteur interrogatif par sa seule structure, à la fois narrative et plastique. Et finit même par révéler sa clé centrale au travers des syllabes de son propre titre : fallait-il lire « nowhere » ou « now here » ? Arrivé au bout de son parcours d’étudiant, Hellman se trouve-t-il nulle part ou est-il toujours au plus près de la réalité du moment ? Que sa carrière ait été jugée erratique et chaotique, que ses films aient pu être conspués pour le supposé vide qu’ils mettaient en scène, qu’on ait pu croire qu’il se marginalisait à force d’être imprévisible, tout ça compte finalement pour du beurre. Il y avait bel et bien un absolu vers lequel ce très grand cinéaste ne cessait de vouloir se rapprocher, et ce film-là l’éclaire pour de bon : ce point de jonction entre le réel et l’imaginaire, qui nécessite de se tourner vers l’image pour (se) construire une histoire. C’était déjà ce qui paraissait motiver les routards de Macadam à deux voies, à fond dans le paraître au volant de leurs caisses. C’est ce qui anime tous les « participants » de Road to Nowhere, tous logés à la même enseigne : qu’ils aient créé le film ou qu’ils le regardent, ils sont tous égarés, écartelés de l’intérieur entre des faits et des hypothèses, tournant et retournant (le film) entre le « ici » et le « nulle part ». Ainsi s’achèvent les études de Monte Hellman : non pas sur une impasse mais sur un mur, avec d’une part une chimère romantique et impénétrable en guise d’absolu qui prend alors la forme d’une affiche de film – celui que l’on regarde – et d’autre part un cinéphile profondément déboussolé qui subit de facto la plus stimulante des mises à nu.