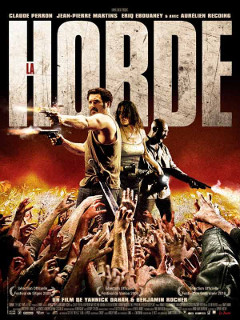

REALISATION : Yannick Dahan, Benjamin Rocher

PRODUCTION : Capture Films, Empreinte Digitale, Le Pacte

AVEC : Claude Perron, Jean-Pierre Martins, Eriq Ebouaney, Yves Pignot, Jo Prestia, Aurélien Recoing

SCENARIO : Arnaud Bordas, Yannick Dahan, Stéphane Moissakis, Benjamin Rocher

PHOTOGRAPHIE : Julien Meurice

MONTAGE : Dimitri Amar

BANDE ORIGINALE : Christopher Lennertz

ORIGINE : France

GENRE : Action, Horreur, Policier

DATE DE SORTIE : 10 février 2010

DUREE : 1h30

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Décidé à venger la mort d’un des leurs, un groupe de policiers du nord de Paris prend d’assaut une tour HLM dans laquelle s’est barricadée une bande de gangsters, et se retrouve sans le savoir confronté à une horde de zombies. Flics et malfrats n’auront d’autre solution qu’unir leurs forces pour venir à bout de ces êtres terrifiants…

Cela devient un peu lassant de devoir le répéter à chaque nouvelle tentative de cinoche de genre à la française (nous en parlions déjà récemment à propos de l’excellent Eden Log), mais là, étant donné le film concerné et tout ce qu’il symbolise pour le genre en soi, autant commencer par revenir au sujet délicat : où en est le cinéma de genre hexagonal aujourd’hui ? Plutôt mal en terme de dynamique de production, plutôt (très) bien si l’on juge l’énergie et la virulence des jeunes réalisateurs, mais en fin de compte, le constat est toujours le même : ça ne marche pas en salles, et mettre en chantier du cinéma de genre transgressif devient presque une mission impossible. Au point que l’on pourrait parler de « malédiction ». Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Les opinions divergent : frilosité des distributeurs, maigreur du budget, radicalité trop affirmée, prédominance du cinéma populaire, rejet du public au profit des blockbusters américains, etc… Il y a sans doute une part de vérité à piocher un peu partout dans cette triste mosaïque. Pour autant, que penser du genre à l’heure où le cinéma français, de plus en plus conformiste et dominé par un souci de rentabilité à court terme, semble constamment prendre son pied à se tirer une balle dedans ? Pourquoi tant de films qualifiés de « populaires », assimilables à n’importe quel Big Mac aussitôt consommé aussitôt oublié, remplissent les salles au détriment d’œuvres auteuristes et/ou transgressives qui n’ont de cesse de renouer avec la dimension sensitive d’une pure expérience de cinéma ? Ou, plus généralement, comment le cinéma de genre, non limité à l’horreur ou à l’action (le champ des possibles est en réalité bien plus vaste) et devenu minoritaire aux yeux de l’intelligentsia, peut-il continuer à exister ?

Ce que l’on peut dire à partir de ce constat tragique, c’est qu’une tendance semble clairement se dessiner en France : a contrario des Espagnols, des Japonais ou des Américains pour qui la notion de « cinéma de genre » n’est plus vue avec condescendance, les films de genre en provenance du pays du camembert se sont distingués par une double approche. Dans un premier temps, la mise en chantier de projets purement référentiels, à base d’éléments déjà surexploités par nos amis d’outre-Atlantique (zombies, mutants, vampires, héroïnes armées de shotguns, etc…) et de clins d’œil censés appuyer l’hommage aux vétérans du genre. Dans un second temps, la résurrection d’un cinoche subversif, hardcore et mal élevé, où la violence extrême et la transgression des codes du genre redevenaient une notion de base. Avec, dans les deux cas, la limitation du budget comme seule garantie de production valable. Au fil des années, on aura constaté que la première tendance n’était clairement pas la bonne : en plus d’un amateurisme quasi total en terme de mise en scène (les BeeMovies et les nanars de Jean Rollin n’auront pas été épargnés), cette volonté de lorgner sur un imaginaire issu de la pop-culture américaine, qui plus est avec une ambition et des moyens plus faibles, ne pouvait que tutoyer l’indifférence (au mieux) ou le rejet (au pire) du public. Sans compter qu’en y réfléchissant bien, seul le talentueux Christophe Gans avait su donner l’illusion d’un nouveau souffle du genre à la française avec le succès du Pacte des loups, lui-même issu d’une mythologie typiquement ancrée dans le patrimoine hexagonal. Mais pour autant, cela n’est pas réellement certain, puisqu’un autre problème, beaucoup plus délicat, finir par se greffer à ce constat : et si le problème ne provenait pas simplement de la difficulté à crédibiliser un univers ?

C’est justement sur ce détail que la deuxième tendance du cinéma de genre, plus énervée et agressive, a su dévoiler de nouvelles cartouches : finalement assez éloignée de la culture MadMovies dont beaucoup trop de cinéastes se sont revendiqués, la « Nouvelle Vague » du genre français n’y sera pas allé de main morte pour crier son envie d’exister. Cette fois, il ne s’agissait plus de multiplier les clins d’œil aux classiques ou de prouver leur amour du genre (enfin, pas totalement), mais de libérer leur rage, de crier leur haine d’un système et de redonner à l’expérience de cinéma un caractère téméraire que le 7ème Art semblait avoir paumé depuis quelques années. Avec, comme les Godard et Truffaut de l’époque, la volonté de casser les règles, sans tabous ni contraintes. A croire que la Nouvelle Vague, aujourd’hui adulée ou méprisée pour mille raisons contradictoires, aura fini par changer de camp. Sans compter qu’avec l’utilisation des ruptures de ton et le mixage des genres, on tenait de vrais points de vue sur le genre : le survival sadique comme excroissance du mal-être social (Frontières), une love-story entre une femme et un mutant comme modernisation des films de monstres des années 30 (Mutants), la quête identitaire comme reprise des codes du jeu vidéo au sein d’une œuvre de fiction (Eden Log), le spectre maléfique comme menace pesant sur des soldats embourbés dans le conflit (Djinns), les figures du giallo comme délire fétichiste purement formel et sensoriel (Amer) ou le processus de torture comme retour à la viscéralité extrême du cinoche transgressif des années 70 (Martyrs). C’est un cinéma en colère. Qui hurle sa colère. Qui réclame le droit d’exister. Rebelote avec La horde, mais avec quelque chose de plus frontal dans la démarche.

Globalement, à bien des égards, La horde est une œuvre de résistant. D’une part, en raison de la rage et de l’énergie démentielle qui se dégagent de l’ensemble du film, et d’autre part, inutile de le cacher, en raison de la personnalité très particulière de son coréalisateur Yannick Dahan. Depuis ses débuts sur la revue Positif jusqu’à ses commentaires incisifs et éclairés sur le cinéma de genre à travers l’émission culte « Opération Frisson » (sans doute l’un des rares espaces audiovisuels où il est encore possible de parler de cinéma sans jouer les faux-culs auteuristes), le bonhomme s’est toujours caractérisé comme un journaliste rentre-dedans, défenseur acharné d’un cinéma à la fois évocateur et transgressif, pour qui la mise en scène serait la pierre angulaire de toute réussite cinématographique. En cela, malgré une agressivité un poil ostentatoire dans les propos, une vision aussi anticonformiste du 7ème Art suffisait à apporter un peu de fraîcheur et de décontraction, et, peut-être, à lever les yeux sur une réalité que peu de spectateurs pouvaient (ou souhaitaient) voir. Après, que l’on soit d’accord ou pas avec les arguments importait peu… Alors, forcément, après avoir passé ses années à défendre un point de vue argumenté sur le cinéma, quoi de mieux pour le confirmer que de passer soi-même derrière la caméra ? Désireux d’apposer leur propre regard et d’apporter leur contribution artistique à un genre qui tente lentement de reprendre l’avantage, Yannick Dahan et son comparse Benjamin Rocher se sont visiblement posés la question. Et si l’on connait suffisamment la sensibilité artistique de Dahan, le résultat est à la fois très proche et très éloigné de ce que l’on pouvait imaginer.

Tout d’abord, les amateurs de films de genre transgressifs et nihilistes qui questionnent le chaos intérieur de l’être humain (une chose que le « chauve toulousain » aimait mettre en avant dans son émission) risquent d’être un peu déroutés : sans doute en raison du budget relativement léger avec lequel ils ont dû confronter leurs ambitions initiales, Dahan & Rocher auront sans doute limité leurs ardeurs de ce côté-ci (on sent parfois qu’un film plus sombre et thématiquement plus fort avait été envisagé à l’origine) au profit d’une efficacité optimale propre à un cinéma de l’énergie pure qui fonce pied au plancher en évitant le moindre bout de gras. Et sur ce point, dès les premières images du film, toutes nos craintes sont abolies, tant la démarche des deux réalisateurs en herbe a su être menée à terme. Au travers d’une séquence d’enterrement qui se focalise avant tout sur une lisibilité parfaite, une absence quasi totale de dialogues et une domination du visuel sur le verbal, Dahan & Rocher dévoilent plein cadre l’ambition modeste de leur projet : faire primer la mise en scène et la rythmique du montage sur tout le reste (le retour extrêmement positif de John McTiernan sur le film au festival de Gérardmer n’a rien d’illogique), recréer une atmosphère génératrice de sensations viscérales, et digérer toutes leurs références au profit d’une iconisation qui se décline au détour d’un plan ou d’un coin de décor. Sans jamais perdre de vue la minceur revendiquée de leur pitch (très inspiré d’Assaut, on s’en doutait un peu), les deux cinéastes en mettent plein la vue, élaborent leur mise en scène avec une rigueur exemplaire et stimulent même le cortex de temps à autre.

Au départ, soyons honnêtes, la psychologie des personnages sentait un peu le roussi au bout d’un quart d’heure : outre cet instant foireux où Claude Perron hurle sa rage en gros plan suite à la mort de son collègue (grand moment de ridicule !), on pouvait craindre le pire avec des dialogues parcourus à 90% par du verbiage « badass », lequel se traduit ici avant tout par des injures ou des onomatopées grossières. Or, le caractère quasi sommaire des personnages n’est qu’une apparence à ne pas prendre trop au premier degré : sans être des clichés ambulants, les héros de La horde sont plutôt d’étranges figures iconiques, débarrassées de toute leur complexité dramatique, prisonniers du cadre dans lequel ils sont enfermés (certains plans tendent parfois à les isoler chacun dans un coin du décor), dont les pulsions sont désormais les seules expressions, dont le sentiment d’existence se limite à chercher le conflit ou à imposer ses propres règles (on retiendra le rapport conflictuel entre les deux frères mafieux), et ce en allant carrément jusqu’à se mettre le reste du monde à dos (voir la transformation progressive de l’héroïne en amazone guerrière et individualiste). La présence de flics désespérément pathétiques à la MR73 et de malfrats ultraviolents à la Banlieue 13 apparait du coup comme une évidence, dans la mesure où les premiers ne sont plus ici les gardiens de la loi et ne vivent que pour une rage vengeresse inutile, et où les seconds n’ont plus le code d’honneur des voyous d’antan. Pour chaque camp, chacun semble enfermé dans son propre système de pensée, tout espoir semble anéanti en faveur d’un certain nihilisme, et toute forme de morale se voit abolie au profil d’une brutalité tous azimuts, d’autant plus évocatrice qu’elle n’est jamais justifiée par quoi que ce soit.

Du coup, difficile de ne pas voir cette horde de zombies, surgissant brutalement dès l’instant où les deux clans confrontent leur violence respective, comme la métaphore d’une colère rebelle et exacerbée envers une société en perdition, envers la dégénérescence qu’elle exhume et, pourquoi pas, envers les carcans hypocrites qu’elle impose. La horde, film contestataire ? Dans la démarche, peut-être, mais jamais dans l’esprit et dans le traitement. En effet, jamais le film ne se prend réellement au sérieux : ses petits détails politiques ou subversifs sont comme de petits zombies dans un vaste paysage de chaos urbain. Juste de petites piques qui enrichissent l’univers sans en être la pierre angulaire. Or, il sera aisé d’y dénicher un sous-texte politico-social, bien que les deux réalisateurs aient souvent affirmé le contraire. Conscients du fait que le cinéma de genre a souvent su imposer un regard symbolique sur le monde, Dahan & Rocher auront choisi une banlieue chaude comme cadre d’une apocalypse de zombies. L’architecture délabrée et apocalyptique de ce genre de décor était en cela optimale, mais il est difficile de ne pas y voir un point de vue nihiliste sur un monde qui épouse ses contradictions jusqu’à les laisser imploser. Dès l’instant fatidique où le changement radical de genre opère à mi-chemin (le polar « hard-boiled » des 70’s rencontre tout à coup le film d’action zombiesque), le film réussit à opérer un croisement totalement fluide entre une réalité désenchantée et le bourrinage décomplexé lié au genre. Au travers de références aussi claires que John Carpenter (pour l’association de forces contraires en milieu hostile) et Olivier Marchal (pour le réalisme sec d’un monde policier gangrené de l’intérieur), le tandem Dahan/Rocher illustre un jeu de survie au cœur d’un univers d’une proximité immédiate avec le monde moderne.

La réussite d’une telle fusion ? Dans le fond, c’est finalement simple : une esthétique qui conserve la même facture apocalyptique du début à la fin, une propension à prendre au sérieux tous les genres abordés sans jamais les tourner en dérision, et le simple plaisir de créer des personnages profondément ambigus, dont on ne sait jamais trop s’ils auraient plus leur place dans un polar hexagonal que dans un film d’horreur dénué de tout réalisme. C’est l’une des leçons délivrées depuis quelque temps par le cinéma sud-coréen, toujours propice à mixer les genres et à traduire le chaos du monde par sa propre mise en scène. Mais même si le trouble existe, seul compte le plaisir du jeu et l’intensité maximale qui se dégage de chaque séquence. Et sur ce domaine, la suite des festivités se définit comme une suite de péripéties attendues mais constamment réversibles, où les stéréotypes sont vite évacués, où les rôles s’inversent, où les caractères menacent d’exploser à tout moment. Même la qualité de la photographie, aussi bien héritière des chromos eighties à la Peckinpah que de la stylisation graphique façon comic-book, constitue un point intéressant car elle vrille nos perceptions en switchant non-stop le réalisme cru et le bourrinage décomplexé à la Doom. Tout cela participe à la réussite d’un film généreux, quasi intemporel, prévisible et imprévisible à la fois, sans cesse travaillé par une récupération des figures iconiques du cinéma et du jeu vidéo. Et n’oublions pas le sens de l’atmosphère, proprement démentiel : outre une musique rappelant celle des meilleurs FPS, le film crée une vraie sensation de tension et de suspense, que seuls Danny Boyle et Juan Carlos Fresnadillo avaient su retranscrire dans leurs films zombiesques respectifs. Devant tant d’énergie et de générosité, même la dernière bouse de papy Romero n’est plus qu’un ersatz grabataire et neurasthénique, tout juste bon à bousiller son propre univers.

Il fallait aussi s’y attendre : l’esprit subversif de Dahan ne manque pas d’éclabousser le jeu de massacre. Déjà, on n’oubliera pas de sitôt le personnage d’Yves Pignot qui, derrière son statut de sidekick comique tout droit sorti d’un film de Michel Audiard, se révèle vite être un sacré taré, fusillant les zombies à la mitrailleuse comme pour raviver son désir de violence post-Indochine. Mais la plus grande scène du film restera à coup sûr cette humiliation malsaine d’une femme-zombie, longuement torturée par des êtres humains qui semblent y prendre leur pied. A force de durer, la scène passe du fun au malaise le plus total. En cela, le film s’inscrit illico presto dans la lignée des meilleurs films de Rob Zombie qui, au travers d’une violence frontale, témoignaient avant tout d’une abolition totale du manichéisme au profit d’une radioscopie tétanisante de la nature humaine.

Entre bouchers inhumains et bouffeurs d’intestins, qui est le pire ? A vrai dire, on n’a même pas le temps de se poser la question, tant le film fonce pied au plancher, allant crescendo dans la tension maximale jusqu’à une dernière demi-heure orgasmique à n’en plus finir. Car, oui, à travers ses pincées d’humour déjanté et ses séquences ultraviolentes qui nous perfusent l’adrénaline, le film se veut avant tout un pur plaisir de cinéphile geek. En cela, dès qu’il s’agit de faire parler la poudre et de se lâcher dans le gore outrancier, Dahan & Rocher déballent leur créativité avec une rage démente. Il faut y voir Claude Perron massacrer un zombie dans une cuisine avec une sauvagerie hallucinante, Jo Prestia qui se tatane trois morts-vivants débiles dans un couloir étroit, ou encore ce génial passage à la Frazetta, où, tel un Conan gorgé de rage, le charismatique Jean-Pierre Martins se lève face à une armée de bouffeurs sanguinaires, dans un instant de sacrifice total. Et n’oublions pas Yannick Dahan lui-même, qui aura eu l’audace de se faire carrément sauter le caisson le temps d’un savoureux caméo, histoire de finir le film sur une explosion massive.

Au bout du compte, ce récit bulldozer, entièrement guidé par une pure force de frappe et par la volonté d’en mettre plein la tronche au spectateur sans se prendre lui-même la tête, n’épargne rien ni personne. On osera même une analogie envers l’une des répliques cultes de Rocky Balboa : quand le spectateur aura fini de voir le film, il faudra qu’il ait l’impression d’avoir fait la bise à un train. C’est tout la force d’un tel film que de déjouer tous les pièges dans lesquelles le cinoche français est souvent accusé de tomber, et ce en laissant ses deux réalisateurs affirmer avec sincérité l’aspect purement fun de leur projet, ne pas trop effleurer le politique et le social afin de ne pas être aussi lourdingue ou explicite qu’un cinéaste comme Romero (libre au spectateur de se faire sa propre perception des choses), et concevoir le « découpage » comme une pure grammaire génératrice d’émotions fortes. Les mauvaises langues auront beau continuer à chier sur le genre, ça ne servira à rien : sans jamais chercher la prétention ou la complexité pour leurs débuts de cinéastes, Yannick Dahan et Benjamin Rocher ont totalement réussi leur pari, et leur film, même esquinté sur de (très) minimes détails, se contente de foncer tête baissée vers son objectif, et ce dans une démarche purement sacrificielle, sans forcément savoir de quoi demain sera fait. Avec, au final, un pur film de genre, rageur et énervé, qui se tient debout, seul face aux autres, tel un survivant ensanglanté et rassasié après une bataille âprement menée. Horde atteinte, et bien plus encore.

Guillaume Gas

Cinéphage hardcore depuis mes six printemps (le jour où une VHS pourrave de Tron trouva sa place dans mon magnétoscope), DVDvore compulsif, consommateur aguerri de films singuliers et/ou zarbis, défenseur absolu de Terrence Malick et de Nicolas Winding Refn, et surtout, enclin à chercher jour après jour dans le cinéma un puits infini de sensations, qu'elles soient fortes, émouvantes, agressives ou uniques en leur genre. Toujours prêt à dégainer ma plume pour causer cinéma et donner envie à chacun de se rendre dans cette délicieuse Matrice que l'on appelle une "salle obscure"...

Related Posts

12 septembre 2025

Homicides incontrôlés

Bien qu’admiré par Terrence Malick et Stanley Kubrick, Homicides Incontrôlés…

12 février 2024

De l’amour

En 2001, Jean-François Richet éteignait sa flamme anarchiste au profit d'un…

« on pouvait craindre le pire avec des dialogues parcourus à 90% par du verbiage « badass », lequel se traduit ici avant tout par des injures ou des onomatopées grossières. »

Ouais, c’est un peu ce qui m’a gêné dans La Horde. Bon, le contexte du film veut ça mais quand même…

« le film crée une vraie sensation de tension et de suspense, que seuls Danny Boyle et Juan Carlos Fresnadillo avaient su retranscrire dans leurs films zombiesques respectifs. Devant tant d’énergie et de générosité, même la dernière bouse de papy Romero n’est plus qu’un ersatz grabataire et neurasthénique, tout juste bon à bousiller son propre univers. »

D’accord avec la fin de la phrase mais pas vraiment avec le début. Autant 28 jours (et surtout semaines !) plus tard instaurent un climat vraiment oppressant et tendu, autant La Horde ne m’a pas fait flipper une seule seconde.

Mais dans l’ensemble, j’aime bien le film parce que je reconnais le fun qu’il procure dans le dézinguage de zombies à tout va, purement jouissif ! Le film n’est pas parfait (acteurs, agressivité, moyens limités ça se voit etc…) mais il a tout de même quelques cartes en mains qui le font se démarquer : belle photo, scènes de baston, quelques idées scénaristiques et aucun ennui à l’horizon. Bref, il faudrait que je le revois depuis ma dernière séance ciné. Au passage, ton analyse du cinéma de genre en début de papier est très intéressante !

La Horde est un film qui m'intéresse beaucoup par son statut dans la mesure où il m'a toujours semblé être LE FILM DONT IL NE FAUT PAS DIRE DU MAL.

Je m'explique, j'adore Yannick Dahan en tant que critique de cinéma, et je n'ai jamais raté une de ces émissions télés. Je l'apprécie beaucoup humainement aussi, puisque j'avais pu, il y a de cela quelques années (je ne sais pas s'il s'en souvient), converser avec lui via son Myspace.

Seulement voilà, je n'aime pas son film, je le trouve raté dans quasiment tous ses aspects, malgré les notes d'intentions auxquelles j'adhère totalement. Pour moi, les dialogues ne fonctionnent quasiment jamais et la mise en scène est très loin d'être un exemple de lisibilité (quoi que ça dépend des séquences). Mais c'est surtout la composition du cadre qui pose problème avec des personnages quasiment tout le temps coupés au-dessus des yeux. Voilà à peu près mon ressenti à la sortie du film.

A l'époque, je conversais sur un forum où la plupart sont soit des amis, soit des fans de Dahan (et je pense que ce site y est intimement lié d'ailleurs), je me suis dit "ne froisse personne, ne poste pas ton avis". Puis, j'ai discuté avec pas mal de gens (hors forum), et je me suis rendu compte que beaucoup de monde pensait comme moi, mais que personne n'osait le dire, uniquement par sympathie pour Yannick Dahan, ou alors par peur de représailles sur le forum en question.

Le début de cet article est très intéressant parce qu'il évoque finalement la grande question du cinéma de genre en France. Et c'est finalement de ce débat dont il est question à chaque sortie de films appartenant au genre, comme si ces films ne pouvaient pas être seulement bon ou mauvais séparément mais uniquement comme faisant partie d'un tout. Et au milieu de tout cela, comme il est cité dans l'article, il y a Mad Movies.

Mon impression est la suivante, c'est que l'appréciation du cinéma de genre en France ne dépend pas du tout du film, mais du clan Mad Movies. Si tu aimes Martyrs, tu fais partie de Mad Movies nouvelle génération, et tu ne dois pas aimer La Horde. Par contre, si tu aimes la Horde, tu fais partie de Mad Movies ancienne génération, et tu ne dois surtout pas aimer Martyrs. Et la qualité des films n'a rien à voir là-dedans, il s'agit seulement de choisir un clan. C'est d'ailleurs pour cela que souvent, j'ai entendu les avis les plus intéressant sur les films de genre français, donnés par des gens qui ne connaissaient pas l'existence de ces "clans".

C'est un peu dommage car au final, la discussion autour du cinéma devient de plus en plus difficile. Surtout quand on n'a pas envie de choisir de clan, mais seulement d'apprécier ou non les films que l'on voit, et avoir son avis sur le film et uniquement le film.

Bref, j'aime pas La Horde, mais c'est un film que j'aurais aimé aimer.

Ton intervention est très intéressante.

Déjà, pour ce qui est du forum tichoux, je ne crois pas que le site y soit intimement lié. Pour ma part, c'est le cas, je le lis quotidiennement, j'y poste de temps à autre. Si mes collègues veulent intervenir là-dessus je les laisse le faire, mais à part Matthieu, je ne crois pas que le forum tichoux soit un endroit super fréquenté ici (mais vous devriez, bande de résidus d'ectoplasme !!)

Sinon ta comparaison tombe parfaitement bien, parce que pour le coup, pas de ça ici. Je ne sais pas pour Gus et Matt, mais Guillaume et moi adorons tous les deux La horde et Martyrs, nous en avons régulièrement parlé. Et ce, dés visionnage. Peu importe les clans existant, si tant est qu'ils existent d'ailleurs. J'étais sorti enthousiaste de la vision de La Horde, et je peux lui trouver des défauts malgré tout, je ne suis pas non plus dans l'extrême (et pourtant j'adore Dahan, mais ça à la limite, je m'en écarte assez facilement).

Je ne sais pas si tu voulais évoquer ça par rapport à notre site, mais si c'est le cas, voilà 🙂

Tout à fait, nous sommes deux sur ce site à aimer énormément Martyrs et La Horde, pas forcément pour les mêmes raisons, mais en tout cas de façon plus ou moins égale. Pour ma part, comme j’en fait légèrement mention dans ma critique, j’appréhendais avec pas mal de crainte la sortie de La Horde, précisément à cause d’Opération Frisson et de la vision du cinéma défendue par Dahan dans son émission. Je me disais que j’allais sortir furieux si le film était à l’inverse de ce qu’il défendait corps et âme depuis longtemps, et heureusement, j’ai trouvé que le film était à la hauteur de ce qu’on pouvait y attendre.

Après, je ne suis pas trop d’accord avec toi, Jonathan, sur la lisibilité des scènes : j’ai trouvé que le film évitait le shaky-cam excessif, et que la plupart des scènes d’action défonçaient tout sur leur passage (la scène de la cuisine est pour moi une scène absolument culte).

Et pour ce qui est des forums ayant longtemps débattu sur le film, ça ne m’étonne guère, puisque je me doutais bien que certains allaient être déçus ou se retrouver face à un résultat déroutant. Quant au rapport avec « Mad Movies » que tu cites, je ne sais pas non plus si ces fameux « clans » existent, et je pense que ce n’est pas important, seuls les films comptent.

En tout cas, merci pour ton intervention !

Salut et merci les deux Guillaume pour votre intervention.

Je poste exprès sur votre site dans la mesure où il ne m’a justement paru pas être tâché par cet esprit de clan, justement, et pour pouvoir enfin parler de cinéma.

Peut-être faut-il que je revois La Horde, car il est vrai qu’il est sorti le même jour que Wolfman et Lovely Bones, et que je l’ai vu dans la même journée que ces deux films que j’ai énormément apprécié, ce qui n’a pas du jouer en la faveur de La Horde.

Maintenant, comme je l’ai dit, ça dépend des scènes concernant la lisibilité, j’ai justement le souvenir d’avoir apprécié la scène de la cuisine, mais je crois justement que c’est la seule.

Bon, ayant en grande partie oublié le film, je me fais un devoir de le revoir demain ou après-demain et de revenir poster (je ne le regarde pas aujourd’hui car je suis en plein F.3.A.R). Par contre, plus que la lisibilité, c’était la composition des cadres qui me gênait énormément. Mais bon, je revois ça et revient donner mon avis argumenté.

Bon, comme je l’avais dit, je viens de revoir La Horde. Et il faut bien être honnête, j’ai plus apprécié le film sur un écran de télévision qu’au cinéma. L’une des principales raisons étant la composition du cadre que j’ai déjà évoqué précédemment.

En effet, ce qui me choque dans le film, c’est au niveau de ses cadrages, les acteurs sont très souvent cadrés juste au-dessus des sourcils, ce qui a pour effet de placer leur regard très haut dans le cadre, bien au-dessus du fameux tiers des autres films. L’effet est très perturbant au cinéma quand on voit le film sur un très grand écran car il oblige constamment à lever le regard. Sur un écran TV, cela passe tout de même mieux, même si cela n’explique pas le pourquoi.

Idem pour les scènes de combat, elles sont beaucoup plus lisibles sur un petit écran que sur un grand, et pour le coup, elle s’apprécient beaucoup plus. Et sont effectivement lisibles, contrairement à ce que j’expliquais dans mon commentaire précédent.

Même s’il y a une séquence, pourtant bien moins compliquée à réaliser que les autres, c’est celle du tabassage au début pour savoir où se situe l’immeuble. Lors de cette séquence, la gestion de l’espace, ainsi que le montage est pour le moins chaotique, et j’avais bien du mal à repérer où se situaient les personnages exactement avant le plan de fin.

Au niveau des choses que je trouve ratée, il y a également la séquence sur le toit où les incrustations sont plutôt hasardeuses. Et là, pour le coup, le manque de moyen n’est pas à mettre en cause, il s’agit bien d’une erreur technique, soit d’éclairage, soit d’étalonnage, au choix.

Une autre séquence qui me gêne, c’est celle, très attendue du carnage avec Jean-Pierre Martins sur la voiture, on voit très bien, malgré que le découpage et les sfx essaient de le cacher qu’il ne tire pas dans la foule, et que les coups de machette sont données dans le vide. Dommage, mais je trouve que ça enlève beaucoup de l’aspect épique recherché.

Et si le scénario est plutôt bon dans l’ensemble, parce que plutôt original, malgré ses références, niveau dialogue, ça se corse pas mal, le côté Bad Ass étant un peu trop accentué.

Après, il manque également quelque chose du point de vue du ressenti. Car si le film cherche à être viscéral, le manque de crédibilité de ces personnages, avant tout pensés comme des figures iconiques, empêche d’une part de ressentir de la peur pour eux, mais également la moindre empathie (je doute qu’il y ait eu des spectateurs touchés par la mort de Jean-Pierre Martins dans le film, malgré l’insistance de la mise en scène sur ce moment). Le seul moment où j’ai ressenti quelque chose, c’est lors de l’humiliation de la zombie, très bonne scène.

Au-delà de tous ses aspects négatifs, il faut avouer que La Horde se laisse suivre sans ennui du début à la fin et que la mise en scène (à l’exception des points cités plus haut) est assez maîtrisée pour un premier film.

Chose qui m’a étonnée et qui n’est ni un point positif, ni négatif, c’est le choix de Dahan de se placer clairement comme un film de zombies post-Snyder, et non post-Romero, avec ses zombies qui courent et son shutter.