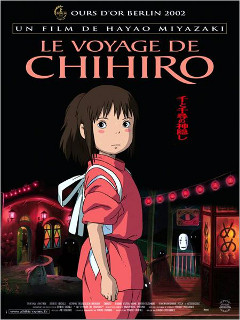

REALISATION : Hayao Miyazaki

PRODUCTION : Ghibli, Dentsu, NTV, Tokuma Shoten, Touhoku Shinsha

AVEC : Rumi Hiiragi, Miyu Irino, Takeshi Naitou, Yasuko Sawaguchi…

SCENARIO : Hayao Miyazaki

DIRECTEUR DE L’ANIMATION : Masashi Andô

PHOTOGRAPHIE : Atsushi Okui

MONTAGE : Takeshi Seyama

BANDE ORIGINALE : Joe Hisaishi

TITRE ORIGINAL : Sen to Chihiro no Kamikakushi

ORIGINE : Japon

GENRE : Animation, Anime, Aventure, Fantastique, Ours d’or

ANNEE DE SORTIE : 10 avril 2002

DUREE : 2h02

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Chihiro, dix ans, a tout d’une petite fille capricieuse. Elle s’apprête à emménager avec ses parents dans une nouvelle demeure. Sur la route, la petite famille se retrouve face à un immense bâtiment rouge au centre duquel s’ouvre un long tunnel. De l’autre côté du passage se dresse une ville fantôme. Les parents découvrent dans un restaurant désert de nombreux mets succulents et ne tardent pas à se jeter dessus. Ils se retrouvent alors transformés en cochons. Prise de panique, Chihiro s’enfuit et se dématérialise progressivement. L’énigmatique Haku se charge de lui expliquer le fonctionnement de l’univers dans lequel elle vient de pénétrer. Pour sauver ses parents, la fillette va devoir faire face à la terrible sorcière Yubaba, qui arbore les traits d’une harpie méphistophélique.

Analyse rédigée dans le cadre de notre Semaine Ghibli

La carrière de Hayao Miyazaki est à la fois une irrésistible escalade de génie où chaque œuvre dépasse la précédente en qualité (c’est vrai du moins jusqu’au Voyage de Chihiro) et l’histoire de la fatigue d’un homme aujourd’hui âgé de soixante-dix ans et qui a déclaré à plusieurs reprises vouloir prendre sa retraite. Pour ses admirateurs, c’est un suspense permanent que de savoir si son nouveau film sera le dernier. L’après-Princesse Mononoké a été l’un de ces moments charnière où le maître, moins galvanisé par un succès sans précédent que profondément épuisé par un travail de production et de réalisation long de pas moins de trois ans, a voulu se retirer et laisser la place à une relève plus jeune. Mais voilà, celui que tout le monde considérait comme son successeur, Yoshifumi Kondô, chef animateur sur plusieurs films de Miyazaki et de Takahata et réalisateur en 1995 de Si tu tends l’Oreille, meurt d’une rupture d’anévrisme en 1998, certainement causée par un travail trop intensif et harassant. Miyazaki revient donc, mais – du fait des causes du décès de Kondô ? – avec l’intention de travailler avec moins de stress et de surmenage qu’auparavant. Le Voyage de Chihiro, dont la production débute fin 1999 et dure un an et demi, est ainsi le premier film Ghibli à ne pas avoir été intégralement réalisé au Japon, l’élaboration d’une partie des scènes ayant été confiée à un studio coréen. Mais le point de départ de l’œuvre est bien l’imagination débordante du cinéaste-démiurge qui confectionne le story-board en même temps qu’il poursuit, en parallèle, la rédaction du scénario, comme soumis à son inconscient dont jailliraient de manière autonome les formes et les couleurs foisonnantes que l’on découvre au final à l’écran, le bestiaire et les décors inimitables propres à son univers.

Pour être plus précis, l’élément déclencheur de la genèse du film fut le sentiment qu’éprouvait Miyazaki face à la fille d’un ami avec qui il passait la plupart de ses étés à la montagne, âgée d’une dizaine d’années : une impuissance, une incapacité à émerveiller cette gamine qui jugeait tous les personnages d’enfants qu’elle voyait au cinéma – et notamment dans ses films à lui – trop fictifs, trop irréels, trop peu sujets à une identification qui facilite souvent l’immersion des spectateurs dans l’univers fantaisiste de l’œuvre. Vient alors au réalisateur l’envie de parler de et à ces enfants du Japon actuel, à ces petites filles blasées malgré les efforts déployés par leurs parents, sur-sollicitées par une société contemporaine de la satisfaction immédiate, des récits formatés et de la réflexion prémâchée, de la vitesse souveraine et de la perte des cultures ancestrales. Là où – il est vrai – toutes ses héroïnes avaient jusque-là quelque chose d’extraordinaire, de Kiki la sorcière à San, élevée par les loups, Miyazaki met donc en scène son personnage le plus ordinaire. Mais c’est naturellement pour mieux servir de pivot entre le spectateur et un univers fantastique, enchanteur et menaçant, traversé par une foisonnante population de bêtes majestueuses, mélanges de mythologie shintoïste et de pure imagination débridée. Pour un spectateur de dix ans, que le cinéaste vise à priori en premier lieu, le voyage est un dépaysement total, un abandon à un univers dont il découvre les rouages et les secrets main dans la main avec l’héroïne, sans être capable bien entendu de tout assimiler, loin de là – mais cela participe de la très forte impression que laisse le film (ceci est un témoignage, dix ans plus tard, d’un môme qui avait tout juste dix ans à la sortie du film). Pour un spectateur adulte d’aujourd’hui, le mystère est encore là : mais c’est moins celui d’un univers que d’innombrables visionnages lui donnent l’impression de s’être approprié que celui, encore entier, du génie d’un créateur…

Non seulement Miyazaki ne prend donc pas ses jeunes spectateurs pour plus bêtes qu’ils ne sont, mais l’alter-égo qu’il leur propose révèle, dès l’ouverture du film, une densité émotionnelle intéressante. Disons ce qui est : Chihiro est nostalgique. Comme le souligne le cinéaste en entretien, ce vague à l’âme n’est pas le monopole des personnes âgées, les enfants aussi le ressentent, car vivre amène toujours à laisser derrière soi quelqu’un, à perdre quelque chose. La toute première image du film est une représentation éculée de cette mélancolie : ce sont des fleurs fanées, celles que Chihiro a reçues en guise de cadeau d’adieu de ses amis. « C’est triste que mon premier bouquet soit pour me dire adieu » dit-elle. Recroquevillée à l’arrière de la voiture familiale, le regard vide, la fillette est en route avec ses parents vers leur nouvelle maison. Ils aperçoivent cette dernière en haut d’une colline et s’engouffrent dans un sentier qui semble être un raccourci. Très accidenté et bordé de mystérieuses statues, le chemin s’avère être une impasse : là encore, une statue est présente devant un haut mur d’enceinte percé d’un long et sombre tunnel dans lequel les parents, curieux, et Chihiro, réticente mais apeurée à l’idée de rester seule à la lisière de la forêt, s’engouffrent. A la témérité insouciante des adultes s’oppose le mauvais pressentiment de l’enfant, à leur tendance à tout rationaliser (le père voit en ces lieux qu’ils découvrent au bout du tunnel les vestiges d’un de ces parcs d’attractions qui ont dû fermer suite à la crise financière des années 1990) l’intuition de Chihiro (ou simplement un vrai bon sens : les parents ne voient-ils pas que la colline sur laquelle ils se trouvent est désormais déserte alors qu’ils y avaient aperçu leur maison quelques minutes plus tôt ?). Et à leur sans-gêne à eux, qui se jettent sur un buffet qui ne leur est pas destiné, son malaise et sa réserve à elle. C’est le point de départ des aventures de Chihiro. A la tombée de la nuit, ses parents sont transformés en cochons, et le soi-disant parc d’attractions désaffecté s’avère être une station thermale où viennent se soigner d’étranges individus…

On pourrait croire, dans un premier temps, à la possibilité d’un songe du personnage. Cet univers qui se matérialise lorsque la nuit tombe pourrait bien être le fruit de son imaginaire enfantin. D’abord parce qu’avant même que tout ne dégénère, Chihiro semble pourvue d’une clairvoyance quasi surnaturelle : les éléments qui indiquent la proximité d’un univers fantastique n’attirent que son attention à elle, et pas celle de ses parents. Comme ce courant d’air qui paraît les aspirer dans le long tunnel, ce bruit étrange que fait la chapelle (« Maman ! Ce bâtiment gémit »), ou simplement le fait que les maisonnettes du soi-disant parc d’attractions ne correspondent pas du tout à ce qu’ils avaient aperçu depuis le contre-bas (« Que font ces maison ici ? »). Et tandis que ses parents se goinfrent (l’animation japonaise est sans égale lorsqu’il s’agit de représenter des personnages goulus qui ingurgitent des aliments de taille extraordinaire), la gamine s’inquiète : « C’est bizarre », « On va se faire gronder ». Plus tard, lorsqu’elle tentera de s’enfuir, elle trouvera la plaine qu’elle venait de traverser quelques heures plus tôt envahie par l’eau et croisera des créatures fantomatiques. A peine a-t-elle lâché, de désespoir, un « Disparaissez tous ! C’est un rêve » qu’elle remarque que son corps devient progressivement translucide et qu’elle aperçoit, descendant d’un bateau, des êtres quant à eux totalement transparents, dont seuls les vêtements indiquent la présence. Il semblerait donc qu’elle soit elle-même, sans le savoir, l’artisane de l’univers qui l’entoure, dont elle déterminerait inconsciemment – par la parole ou la pensée – les règles. Pour autant, cette hypothèse, toute intéressante qu’elle soit, sera vite écartée, par manque d’éléments l’accréditant. De plus, la fin du film est sans équivoque : lorsqu’elle ressortira de l’univers fantastique d’Arubaya, elle aura toujours dans les cheveux l’élastique brillant qui lui a été offert par Zeniba et ses petits compagnons (voir dernière image ci-dessous).

Si Miyazaki ne joue donc pas la carte du psychisme, il convoque bel et bien les peurs enfantines pour lancer en trombe les aventures de son héroïne. Les menaces sont multiples : la nuit et les peurs primaires qu’elle réveille, celle de disparaître, celle des êtres immatériels et fantomatiques, mais également le trop-plein d’informations, la vitesse d’action qu’un mystérieux garçon, Haku, exige de Chihiro. Prise de cours, la fillette découvre presque en courant l’univers dans lequel elle a pénétré : l’établissement de bains qui en est le cœur semble accueillir des dieux qui viennent se reposer. Une dégringolade dans un escalier vertigineux, la rencontre de Kamaji, un vieillard pourvu de six bras (!) qui travaille à la chaufferie, aidé par les noiraudes sur pattes, de petites boules de suie vivantes qui tentent de se rebeller et enfin celle de Linn, une jeune employée qui la prend sous son aile : tout s’enchaîne dans la précipitation et le vacarme ! Rien que la première demi-heure du métrage est en elle-même une leçon de cinéma, pour cette manière qu’a Miyazaki de nous exposer un univers extrêmement singulier presque à la volée, par des éléments qui n’ont pas besoin de nous être montrés bien longtemps pour s’imprimer durablement sur notre rétine. A noter que l’une des raisons du recours, pour ce film, à des images de synthèse a été précisément cette volonté de rapidité des déplacements du personnage et donc du défilement des décors (par exemple au moment où Sen court entre les haies de fleurs). Le rythme ne daigne se poser que lorsque Chihiro se retrouve dans un ascenseur, recroquevillée du fait du peu d’espace que lui laisse l’énormité du dieu qui se trouve à côté d’elle (il s’agit, en fait, du dieu japonais du radis !). L’appréhension de la fillette qui doit aller demander du travail à Yubâba, la sorcière qui régente Arubaya, tranche avec l’apathie de la créature, et le calme de cette scène avec la fureur qui la précédait. Ce court passage est l’un de ces petits mystères en suspens où s’enracine la vraie singularité du film, l’un de ces courts moments de contemplation où l’on oublierait presque les enjeux de l’histoire, trop fasciné par l’étrange et inimitable poésie de ce qui nous est donné à voir.

Dès lors que Chihiro signe avec Yubâba le contrat qui la force à travailler pour les bains afin ne pas être condamnée à disparaître et qu’elle voit son prénom (Chihiro veut dire « mille brasses » en japonais) réduit à Sen (« mille »), la description des bains d’Arubaya qui peut commencer prend elle-même l’allure d’un de ces mystères en suspens, mais autrement long et ample. L’histoire n’est donc qu’à moitié linéaire : bien sûr la fillette garde à l’esprit la transformation de ses parents en cochons, mais assez vite (le film ne se déroule que sur moins de trois jours) sa quête change d’objet : elle tente de percer le mystère de Haru, à l’humeur étonnement changeante, qui se volatilise systématiquement après l’avoir réconfortée et qu’on lui dit être « l’âme damnée de Yubâba ». Entre temps se déroule une journée de travail aux bains au cours de laquelle plusieurs divinités viennent monopoliser l’attention de l’héroïne et donc ouvrir une sorte de parenthèse dans l’action principale. Il y a de quoi : la séquence du dieu putride couvert de boue, qui est le premier client dont Sen doive préparer le bain, est l’un des sommets du métrage. S’y manifeste notamment un aspect du film qui nous rappelle Princesse Mononoké : c’est cette faculté surnaturelle qu’ont les personnages de sentir les choses venir. Il en résulte un suspense particulier : c’est d’abord avec grand calme que Yubâba perçoit l’approche d’un intrus, d’un client inhabituel. L’attente s’installe, silencieuse, puis paniquée à mesure que l’odeur insupportable de la créature se répand autour de l’établissement. Cet effet d’annonce, renforcé par une mise en scène qui exploite tout le potentiel du hors-champ et le mystère de l’obscurité, ne donne que plus d’ampleur à l’arrivée de celui auquel on réserve tout de même le titre de « vénérable putride ».

Car – là encore comme dans Princesse Mononoké – chaque divinité, toute repoussante qu’elle soit, mérite qu’on l’honore et la respecte. Ces innombrables dieux locaux, tutélaires de toutes les choses qui nous entourent, qui peuplent les récits de Miyazaki s’appellent au Japon des kamis. On croit même retrouver ici la notion-clé de tatari présente dans le précédent opus : c’est une malédiction ou un châtiment dont peut être frappé un kami, provoqué dans l’univers miyazakien par un excès de haine ou de colère qui atteint son apogée dans la souffrance physique. En effet, le dieu putride a l’air, sous son épaisse couche de boue, d’être couvert de ces vers noirs qui matérialisaient un tatari chez les dieux maléfiques de Princesse Mononoké. Lorsque Sen aperçoit une épine dans la peau du dieu putride, Yubâba pense savoir de quoi il s’agit et lui demande de la lui enlever. On croit deviner nous aussi la matérialisation d’un maléfice. Il n’en est rien : tirant tous ensemble sur une corde reliée à l’extrémité de ce qu’il s’avère être un guidon de vélo, les employés découvrent que la divinité était en fait souillée de tous un tas d’objets semblant tout droit sortis d’une décharge et qu’elle est en fait un puissant dieu des eaux qui s’en va en gratifiant Sen d’une boulette à la composition inconnue et l’établissement de pépites d’or. Ainsi, le cinéaste ne donne pas autant d’importance à la mythologie shintoïste ici que dans son film précédent mais fait part une fois encore de ses préoccupations environnementales. Cet épisode lui aurait été inspiré par le fait que, près de chez lui, une association consacrée à la préservation des rivières ait un jour eu grand mal à sortir d’un cours d’eau un vélo qui s’était profondément enfoncé dans la vase (on retrouvera plus tard ce thème de la pollution dans l’évocation de la rivière Kohaku, remblayée et recouverte d’immeubles depuis que Chihiro a manqué de s’y noyer) !

Le développement moindre des éléments mythologiques ou du propos écologique de son film laisse la place à un retour de l’humour, qui était quasi absent – on comprend pourquoi – du film précédent. Ainsi les boules de suie vivantes qui aident Kamaji dans son travail évoquent-elles immédiatement les noiraudes de Mon Voisin Totoro mais se révèlent davantage humanisées et donc davantage sujettes au gag. Egalement, lorsque Zeniba, la sœur jumelle de Yubâba, transforme l’entourage de sa sœur – qui menaçait Sen – en d’adorables petites créatures (le Yubâ-Bird, à la fois éclaireur, sentinelle et animal de compagnie de Yubâba, devient un minuscule oiseau noir ; Bou, le bébé géant de la sorcière, devient un rongeur pataud et attachant ; quant au trio de têtes sans corps, il devient… Bou !), l’héroïne se trouve de sympathiques compagnons de route, dont les facéties assurent la part d’humour nécessaire à l’équilibre du film lorsque celui-ci devient de plus en plus mélancolique. La violence du sort dont Haku est frappé pour avoir dérobé le sceau magique de Zeniba afin d’en acquérir les pouvoirs, ou celle des ravages du sans-visage qui dévore entiers plusieurs employés des bains, est certes loin de celle des affrontements ou des agonies de Princesse Mononoké mais suffit là encore à octroyer à certains tournants du film l’ampleur dramatique que l’on attendait de la part de Miyazaki. Elle dénote également l’attachement du réalisateur à la prise en compte des aspects sombres de l’humanité, loin des produits trop édulcorés d’un certain cinéma d’animation « mainstream ». Il semble en fait que toutes ces composantes cruciales de l’histoire (mythologie, écologie, violence, humour), toutes les récurrences de l’œuvre du cinéaste soient présentes ici à un degré plus accessible pour un public jeune. Mieux, tout cela semble être à l’échelle de Chihiro/Sen qui, plus que l’univers dans lequel elle pénètre et les êtres étonnants qu’elle y rencontre, est le vrai sujet du film.

« Deux scènes sont peut-être plus symboliques que les autres. Celle où Chihiro est recroquevillée à l’arrière de la voiture, au début, et celle, à la fin, où elle apparaît seule mais grandie. Entre les deux se trouve le sens du film » dit Miyazaki en entretien (sur Fluctuat.net). Le cœur de l’œuvre, c’est donc le regardant plus que les regardés, c’est Chihiro, son évolution intérieure. D’une sensibilité remarquable, le film dessine par touches successives un voyage plus abstrait que celui qui nous est donné à voir : celui qu’entreprend sans forcément en avoir conscience l’héroïne vers plus de maturité. A plusieurs reprises, l’action est comme suspendue pour attirer notre attention sur l’impact émotionnel de ce que traverse la fillette. L’émotion nous submerge lorsque deux tâches blanches dans l’iris de ses yeux suffisent, par quelque miracle de l’animation, à signaler son émotion à elle, l’imminence de ses pleurs. Et à nous rappeler – parce que, pris par l’enchaînement des évènements, on aurait eu tendance à l’oublier – qu’elle n’est qu’une gamine de dix ans embarquée dans d’éprouvantes aventures. Il y a aussi ce moment où Linn peine à lui trouver un uniforme tant tous sont trop grands pour elle ; celui où Sen manque de s’écrouler, épuisée par une dure soirée ; ou ce réveil, le premier matin, où l’héroïne frémit en silence sous ses draps, réalisant une fois de plus que non, tout cela n’est pas un rêve. Face à Yubâba pour la première fois, elle n’a rien de la gamine gâtée, pleurarde et empotée que son employeuse dénigre. C’est certainement son jeune âge qui la pousse à exécuter à la lettre ce qu’on lui a conseillé (insister sans relâche pour obtenir du travail dans les bains), et elle encaisse les accès de rage de la sorcière, avec une droiture, une force silencieuse qui nous frappe.

C’est la force vive qu’elle révèle un peu plus à chaque instant qui lui permet de survivre à Arubaya, et non quelque qualité exemplaire dont bien des héros d’histoires pour enfants sont pourvus d’entrée de jeu. Ses réactions spontanées aux évènements en cascade façonnent d’elles-mêmes un apprentissage de l’amitié et du dévouement et infléchissent le cours de l’histoire, notamment lorsqu’il s’agit du sans-visage qu’elle a laissé entrer en toute innocence dans les bains et qui y tire profit de la soif d’argent des employés. Un simple rejet de tout cadeau qu’elle lui oppose (et la fameuse boulette magique qu’elle lui offre, décidant par là même de sacrifier – du moins provisoirement – ses parents) suffit à plonger le sans-visage dans une profonde mélancolie. Peu à peu, la fillette trouve donc sa place, en marge du consumérisme ou de l’individualisme qui prévalent dans l’enceinte des bains. Son premier sourire s’esquisse lorsqu’elle veut sortir voir ses parents transformés en cochons et que les boules de suie de la chaufferie lui sortent amicalement ses baskets de sous le plancher, autrement dit lorsqu’elle fait pour la première fois l’expérience d’une vraie solidarité. Même Yubâba orchestre un beau geste collectif lorsqu’elle demande l’union de tous les employés des bains pour débarrasser le dieu putride des déchets qui le souillent. De la sorcière au sans-visage en passant par Haku ou Zeniba, chaque personnage révèle ainsi une dualité qui n’est qu’un apport supplémentaire à la richesse du film. Cette organisation sociale des bains d’Arubaya correspond, selon les propres dires de Miyazaki, au regard nuancé que celui-ci pose sur l’activité intense des studios Ghibli (Yubâba renverrait au producteur Toshio Suzuki, Kamaji à Miyazaki lui-même et le fait de disparaître à celui d’être renvoyé).

Le sommet du film, non seulement sur le plan purement plastique mais également quant au cheminement intérieur du personnage, c’est assurément le voyage en train vers la maison de Zeniba. Cette séquence silencieuse, simplement accompagnée par une douce partition de Joe Hisaishi, marque aux yeux de Miyazaki la fin du film, sans qu’il puisse l’expliquer précisément et bien que le métrage se poursuive encore sur plus de vingt minutes après elle. Il semble du moins que la maturité (relative à son âge bien sûr) de l’héroïne soit atteinte. Une preuve en est le calme dont elle fait preuve en prenant le train toute seule (ou presque), alors que cette situation serait vraisemblablement sujette à l’inquiétude pour quelqu’un de son âge. Miyazaki explique que quand on prend pour la première fois le train tout seul, il arrive souvent que l’on ne se souvienne pas des paysages que l’on a traversés. Ainsi l’horizon est-il vide ici, tout ayant été inondé dans les alentours des bains, comme Linn l’expliquait à Sen quelques scènes plus tôt. Peu importent les autres passagers du train, ces silhouettes sombres et translucides qui l’entourent ou ces néons aux allures citadines que l’on aperçoit au dehors (il se pourrait que tout cela indique une sorte de confusion du monde d’Arubaya et du monde réel, qu’on ne pourrait distinguer qu’en transparence), Sen est en quelque sorte redevenue Chihiro, pleine d’aplomb, maîtresse de sa quête amoureuse (elle tente de secourir Haku) et de ses mouvements, non plus soumise aux règles de Yubâba qui dérobe les noms de ses employés pour mieux les garder prisonniers et asservis. Un plan nous la montre de profil, l’air calme et déterminée, regardant au loin le soleil se coucher sur un paysage à la beauté surnaturelle.

On retrouvera presque exactement ce même plan à la toute fin du film, une fois que Chihiro s’en sera sortie et qu’elle aura retrouvé ses parents intacts, ces derniers se demandant où elle avait bien pu traîner pendant les quelques minutes où ils n’arrivaient plus à la trouver. Le doute envahit alors la fillette mais, au sortir du long tunnel, la voiture est recouverte de poussière et de feuilles. Les derniers jours écoulés sont bien réels. On remarque dans ses cheveux, comme ultime confirmation, l’élastique brillant que Zeniba et ses petits compagnons lui ont tissé ensemble. Dans ce plan comme dans celui du train, un léger zoom avant vient figurer que quelque chose se précise en elle : là l’objet de sa quête et l’importance de ses sentiments pour Haru, ici le fait qu’elle ressorte différente du tunnel, grandie. A ces deux moments cruciaux, le film nous apparaît être l’histoire d’un « voyage immobile », comme l’écrivait Sébastien Bénédict dans les Cahiers du Cinéma au moment de sa sortie. Voilà un beau paradoxe, entre le caractère imperceptible de ce qui s’est opéré en Chihiro durant ces quelques jours et l’opulence des décors, l’étrangeté des créatures d’Arubaya, l’ampleur des aventures qui s’y sont déroulées. Après ce court instant où l’on prend conscience en même temps que l’héroïne de la richesse de ce que l’on vient de voir – ou plutôt de vivre, Chihiro monte dans la voiture qui continue le trajet vers la nouvelle maison, le plus simplement du monde. Dans la modestie de ce final, Le Voyage de Chihiro a plus que jamais ce que Jean-Philippe Tessé appelle « l’assurance tranquille des grandes œuvres impérissables ». On en a le cœur brisé, mais il ne restera certainement à l’héroïne d’Arubaya que le souvenir, que quelques traces qu’elle trouvera autour d’elle et qui la ramèneront à ce qui fut autant une épreuve qu’un enchantement. Lorsque tout est fini et apaisé, ne reste donc que la mélancolie, que le générique de fin qui parcourt une dernière fois les décors-clé du film, vides mais en quelque sorte encore chauds de la présence des personnages (on pense à ce statut qu’a, entre autres, le vide dans le cinéma d’Ozu) et la chanson de Yumi Kimura qui exprime superbement ce que l’on sent d’accompli pour Chihiro (« L’étincelle du bonheur est là, près de moi / Je l’ai enfin trouvée / Elle est au fond de moi ») et la philosophie que l’on espère être la sienne pour aller de l’avant (« Mon corps vide et silencieux tend l’oreille vers le monde / Le merveilleux de la vie, le merveilleux de la mort / Les fleurs, le vent et les villes participent du même merveilleux »), lorsqu’elle trouvera dans le Japon d’aujourd’hui un peu d’Arubaya.

11 Comments

magnifique. vraiment très belle analyse,complète et enrichissante. merci !

Merci pour cette analyse, cela m’a beaucoup éclairée sur la question de fin et j’aimerai savoir si Chihiro revoie Haku et ses amis mais je pense connaitre la réponse, bien que je trouve cela décevant, elle ne les revéra sans doute jamais.Je trouve cela dommage de ne pas avoir des informations officielles sur la fin et ce que deviennent les personnages mais je vais me faire ma propre idée de la suite pour tout ces personnages tous aussi passionnants les uns que les autres et m’imaginer une « suite ».

merci encore !

Bonjour, je pense quant à moi qu’elle reverra Haku. A la fin du film, celui-ci lui dit de ne pas se retourner avant la fin du tunnel, rappelant le mythe d’Orphée et Eurydice. Suite à la mort d’Eurydice, Orphée descend dans le royaume des morts, et le dieu des enfers Hades lui accorde de repartir avec Eurydice dans le monde des vivants à la condition qu’il ne se retourne pas avant d’en être sorti. Orphée se retourne prenant peur qu’Eurydice ne soit plus derrière lui, et Eurydice disparaît, perdue à jamais.

Ici, Chihiro est confrontée au même dilemme et ne se retourne pas. On peut donc supposer qu’elle reverra Haku.

Merci pour cette réponse qui est très intéressante. Je ne connaissais pas cette histoire pourtant j’adore la mythologie.

Très belle analyse. Merci !

sympa comme analyse!!!

c super j’ai bcp apprécié ce site je m’en suis servi pour mon exposé sur chihiro. Merci bcp!!!!

signé JP.lpb

Merci pour cette analyse elle m’aide pour mon questionnaire

j’adore chihiro !

tres tres tres tres tres flippant

Un énorme merci pour cette analyse et toutes ces « anecdotes » Autour du film et sa réalisation <3