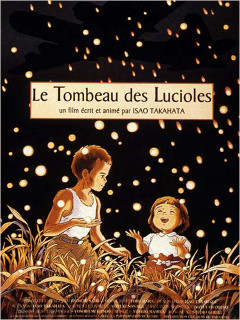

REALISATION : Isao Takahata

PRODUCTION : Ghibli

AVEC : Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi, Yoshiko Shinohara…

SCENARIO : Isao Takahata

PHOTOGRAPHIE : Nobuo Koyama

MONTAGE : Takeshi Seyama

BANDE ORIGINALE : Michio Mamiya

TITRE ORIGINAL : Hotaru No Haka

ORIGINE : Japon

GENRE : Animation, Anime, Enfance, Drame, Guerre

ANNEE DE SORTIE : 16 avril 1988

DUREE : 1h25

BANDE-ANNONCE

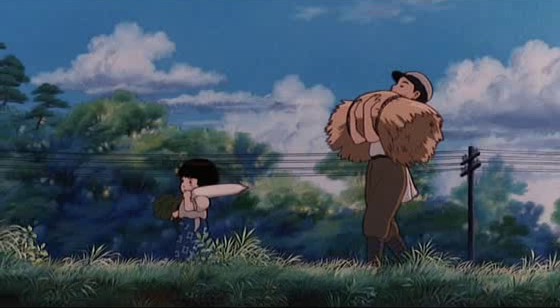

Synopsis : Japon, été 1945. Après le bombardement de Kobé, Seita, un adolescent de quatorze ans et sa petite soeur de quatre ans, Setsuko, orphelins, vont s’installer chez leur tante à quelques dizaines de kilomètres de chez eux. Celle-ci leur fait comprendre qu’ils sont une gêne pour la famille et doivent mériter leur riz quotidien. Seita décide de partir avec sa petite soeur. Ils se réfugient dans un bunker désaffecté en pleine campagne et vivent des jours heureux illuminés par la présence de milliers de lucioles. Mais bientôt la nourriture commence cruellement à manquer.

Analyse rédigée dans le cadre de notre Semaine Ghibli

Après avoir produit Nausicaä de la Vallée du Vent (1984) et Le Château dans le Ciel (1986) de Miyazaki, Isao Takahata, co-fondateur des studios Ghibli, pensait à un retour à la réalisation. Plusieurs projets sont soumis à Tokuma, le groupe qui a financé la création du studio Ghibli. Parmi eux, l’adaptation par Takahata de la nouvelle d’Akikuyi Nosaka, « La Tombe des Lucioles » (1964) et un projet de longue date de Miyazaki, Mon Voisin Totoro. Tandis que l’on entrevoit clairement le potentiel du Tombeau des Lucioles, le projet de fable bucolique et étrange de Miyazaki n’est accueilli qu’avec réticence. Mais Toshio Suzuki, qui deviendra dirigeant du studio et producteur des chefs-d’œuvre de Miyazaki, soutient ce dernier depuis Nausicaä et tient à ce que son nouveau film se fasse. Il lance ainsi l’idée de deux productions parallèles et va chercher des fonds pour le film de Takahata en dehors de la structure Ghibli, chez Shinchôsha, l’éditeur de la nouvelle originelle de Nosaka. Ainsi l’assurance d’une production expérimentée pour le film Takahata permet-elle la mise en chantier de celui de Miyazaki. Mieux : les deux longs-métrages sortent simultanément dans les salles japonaises, le 16 avril 1988, et sont projetés en double-programme. Le Tombeau des Lucioles était un succès (au moins d’estime) assuré : avant même sa sortie, de nombreux conseils d’établissements (un équivalent nippon des school boards à l’américaine) avaient manifesté leur intention d’emmener leurs élèves voir ce film aux vertus pédagogiques évidentes. On pensait ainsi que Mon Voisin Totoro profiterait de ces entrées. Au-delà de leurs 800 000 entrées sur le territoire japonais à leur sortie, les deux films ont un succès durable : non seulement le bouche-à-oreille donne naissance à un « phénomène Totoro » (au point que celui-ci devienne la mascotte de Ghibli) mais leur distribution internationale arrive tard et par paliers : remarqués dans les festivals mais sous-distribués dans un premier temps, ils circulent sur le long terme dans les salles art et essai, jusqu’à prendre encore plus d’importance avec leurs sorties VHS puis DVD ou leurs diffusions télévisées…

Takahata avait déclaré qu’il considérait cette distribution en double-programme comme un problème. Aucun ordre de diffusion n’ayant été officiellement spécifié, les spectateurs pouvaient choisir librement le film qu’ils verraient en premier ou les cinémas celui qu’ils proposeraient en premier. De fait, si les spectateurs enchaînaient volontiers Mon Voisin Totoro sur Le Tombeau des Lucioles, nombre d’entre eux ne tenaient pas jusqu’au bout du film de Takahata après avoir vu celui de Miyazaki. On conçoit sans problème qu’après la féérie et la fin pleine d’espoir de ce dernier, la chronique de la mort annoncée de deux orphelins de guerre suscite un malaise, et que l’on veuille rester sur le sentiment de légèreté procuré par les aventures de Totoro, Satsuki et Mei plutôt que de se confronter à la lente agonie de Setsuko. Pire : Seita a quatorze ans, Satsuki en a onze, tandis que Mei et Setsuko ont toutes les deux quatre ans. Cette proximité des âges des protagonistes des deux films pourrait bien renforcer l’impression que ceux-ci constituent les deux faces d’une même œuvre. Et il y a à n’en pas douter quelque chose de terrible à enchaîner sur le récit d’une déchéance alors que l’on vient de nous promettre une amélioration (à la fin de Mon Voisin Totoro, la mère des deux petites filles va résolue vers sa guérison). La dureté de l’histoire du Tombeau des Lucioles, le réalisme parfois dérangeant de son traitement bouleversent d’autant plus, lors du premier visionnage, qu’on ne les attend en rien de la part d’un studio largement connu pour les univers fantasques et enchanteurs de ses productions.

Takahata adapte donc avec à la fois une grande fidélité et quelques ajouts personnels la nouvelle d’Akikuyi Nosaka, elle-même en grande partie autobiographique. Penser que l’auteur, à l’âge du personnage de Seita, a perdu sa mère dans les bombardements, vu sa petite sœur mourir de malnutrition et fini dans une maison de correction après quelques vols de nourriture a quelque chose d’insupportable. Drame incroyable de l’après-guerre comme il y a dû s’en nouer beaucoup de par le monde, le jeune Nosaka est retrouvé par un père biologique sorti de nulle part. Pourtant, lorsqu’il écrit sur son calvaire vingt ans plus tard, il décide de faire mourir son personnage principal afin de le préserver de l’immense sentiment de culpabilité qui l’a hanté lui depuis tout ce temps, lui qui dit sans détour en entretien avoir été bien plus égoïste et négligeant que Seita vis-à-vis de sa petite sœur. Takahata, par les superbes partis-pris narratifs dont il enrichit l’œuvre originale, prolonge la motivation initiale de l’auteur : faire face à ses démons et, peut-être, s’en libérer – on y reviendra. Il choisit en revanche de ne pas restituer toutes les descriptions des phénomènes scatologiques et des pathologies des deux enfants présentes dans le roman (les diarrhées sont simplement évoquées par Setsuko). Cela aurait certainement coupé le film de son public, car le poids des images n’est pas négligeable. L’animation ne l’atténue que partiellement, et l’on en vient à se demander comment certains enfants de par le monde ont pu réagir face à la dureté extrême de cette histoire (aux Etats-Unis, le film était adressé à un public de plus de huit ans, en France, il était tout public avec la mention « scènes difficiles »). Car le film tend bien à une universalité, notamment en ce qu’il s’applique, au niveau de la pure animation (dirigée par Yoshifumi Kondô, puisque Takahata ne dessine pas), à restituer des mimiques ou des gestuelles d’enfants, et donc à permettre l’identification de chaque jeune spectateur avec les protagonistes. On raconte que les animateurs se seraient inspirés, pour dessiner Setsuko, des moues et des pleurs de Brigitte Fossey lorsqu’elle jouait, à cinq ans, Paulette dans les magnifiques Jeux interdits de René Clément (1952). De fait, le résultat est au moins aussi bouleversant…

Au printemps 1945, la reconquête du Pacifique par les troupes américaines est achevée. On garde en mémoire la violence de films comme La Ligne rouge de Terrence Malick (1999) ou le diptyque Mémoires de nos Pères / Lettres d’Iwo Jima de Clint Eastwood (2006/2007) qui évoquent ces batailles. Les pertes sont énormes des deux côtés, mais les Japonais montrent une ferveur nationaliste impressionnante, notamment à Okinawa, première île stratégique de l’archipel nippon sur laquelle débarquent les Américains, où même les écoliers préfèrent se suicider à la sortie des classes que de supporter la présence de l’ennemi. Si l’avancée des troupes prend plus ou moins fin à ce moment-là, une série de bombardements débute en mars. Ce seront les plus meurtriers de l’histoire. A Kobé, grand port industriel et militaire et donc cible privilégiée, les constructions de papier et de bois, destinées à limiter les pertes en cas de séisme, sont anéanties par une pluie de bombes incendiaires. Près d’un quart de la ville est détruit. Moins de six mois plus tard, le Japon capitule. L’action du Tombeau des Lucioles se déroule approximativement entre ces deux dates clé : le bombardement de Kobé ouvre le long flash-back qui occupe la quasi-totalité du métrage, et la capitulation japonaise est évoquée en fin de métrage lorsque Seita l’apprend un peu tard. Pour être plus précis, la seconde borne temporelle du film est le jour où fut décrété le « Plan général pour la protection des orphelins de guerre », le 20 septembre 1945, soit exactement la veille de la mort de Seita. Ce détail, présent dans la nouvelle de Nosaka, est d’une ironie extrêmement sombre qui ne rend que plus révoltante l’histoire des deux enfants.

« La nuit du 21 septembre 1945, je suis mort ». C’est par cette phrase terrible que le silence des premières secondes du film est brisé. De même, de la nuit noire qui emplissait préalablement l’écran, la silhouette d’un garçon s’extrait. Elle est presque monochrome, d’un rouge profond qui lui donne l’air irréel. Bien qu’il soit presque masqué par l’ombre de la visière de sa casquette, on devine le regard du personnage, dirigé hors-champ. Le plan suivant nous révèle l’objet de ce regard : un pilier en béton et une petite fontaine, plongés dans la pénombre. Mais la fontaine disparaît immédiatement et l’état du pilier se dégrade en même temps que l’éclairage change pour lui donner non plus des couleurs rougeoyantes mais grisâtres. Un corps apparaît, appuyé contre le pilier. Un troisième plan vient réunir le regardant et le regardé. Le premier et le deuxième garçons ne sont qu’une seule et même personne. L’esprit de Seita se repenche sur son passé et regarde sa propre mort. Celle-ci se fait sous nos yeux à nous aussi, dans des couleurs froides, aussi livides que le teint du garçon, comme vidées de leur substance. Un travelling qui nous détaille le corps extrêmement faible de Seita, son visage moribond, confirme la crudité de la situation décrite comme réelle. D’ailleurs, le corps affalé ne tarde pas à retrouver un contexte : un hall de gare, des passants dont le visage demeure hors-champ parce qu’ils sont soient indifférents, soit offusqués par l’agonie de ces orphelins qui, à leurs yeux, ne font que couvrir le pays de honte. En un gros plan qui fait l’effet d’un couperet, le garçon s’éteint avoir murmuré un ultime nom : Setsuko. La petite fille ne tardera pas à apparaître à son tour. Lorsqu’un employé de la gare trouve dans la poche de Seita une vieille boîte de bonbons métallique, il la jette derrière au loin, dans l’herbe, derrière le bâtiment. Quittant symboliquement l’antre de la mort, la boîte « revient à la vie » : en même temps que de petits morceaux d’ossements, des lucioles s’en échappent et bientôt l’âme de Setsuko qui s’émerveille de la myriade de points lumineux qui forment comme des étoiles folles. Lorsque Seita ramasse la vieille boîte de bonbons, celle-ci retrouve miraculeusement son éclat pour faire le bonheur de Setsuko.

Un garçon, une petite fille, des bonbons, des lucioles, une dominante rouge, la nuit, la mort : tous ces éléments décisifs sont réunis dans un plan où apparaît le titre. Celui-ci est un oxymore qui réunit un objet lié à la mort et des insectes offrant une source de lumière, un symbole de vie. De fait, le film aura pour pôles la vie et la mort, l’enfance et la guerre. Mais cela est à nuancer immédiatement : si les teintes rougeoyantes du début semblent incarner le souvenir d’une enfance heureuse, les enfants sont, de fait, devenus des fantômes, et la couleur rouge sera également celle des ciels embrasés par les bombardements, celle des plaies et du sang. Quant aux lucioles, elles sont connues autant pour la lumière qu’elles produisent que pour leur durée de vie bien éphémère… Ainsi, plus que l’affrontement de la vie et de la mort, c’est la cohabitation de ces dernières que montre le film : non seulement le quotidien des protagonistes est envahi par la mort dès le tout début du flash-back, mais à chaque fois que le « récit-cadre » (les fantômes de Seita et Setsuko qui se penchent sur leur passé) réapparaît, ça n’est pas vraiment pour offrir un contrepoids au malheur du « récit encadré », c’est pour souligner l’importance d’une étape dans la déchéance des deux enfants. Ce « fil rouge » du film, mis en valeurs par le jeu sur les couleurs de l’image, il apparaît en effet lorsque Seita prend le train juste après avoir appris la mort de sa mère, lorsque la tante qui les héberge prive le frère et la sœur des kimonos de leur mère pour les échanger, légitimement, contre du riz et que Setsuko hurle de rage (le fantôme de Seita se bouche les oreilles, ne supportant pas d’entendre une seconde fois ces cris et ces pleurs déchirants) et lors d’un bombardement où les deux enfants se réfugient dans un abri. Ils y emménageront bientôt, ne supportant plus de se sentir indésirables chez leur tante. Ils s’y dégraderont, fatalement. En ce que les fantômes prennent une longueur d’avance sur l’histoire et viennent nous signaler très tôt l’importance de ce lieu, le caractère tragique du récit nous est violemment rappelé : c’est littéralement le début de leur propre fin que regardent les fantômes. Mais leur présence réchauffe plus qu’elle ne glace : montrer leurs fantômes qui sourient dans l’au-delà c’est promettre aux protagonistes un peu de bonheur, même s’il faut que celui-ci arrive après leur mort. Cette initiative de Takahata d’enrichir la narration de ce niveau surnaturel est ainsi d’une richesse admirable et forte d’un impact émotionnel considérable sur le spectateur.

A un unique moment, le cinéaste délaisse néanmoins ce point de vue des deux enfants ou de leurs fantômes : lors du bombardement de Kobé, au début du film. Il y a d’abord ces plans aériens sur les avions américains, qui figurent une ampleur des évènements que Seita et Setsuko ne peuvent saisir, qui les dépasse. Et puis il y a ces images du désastre, ces vivants qui hurlent face aux flammes qui les encerclent et ces morts entassés. En un plan, le militarisme nippon est dénoncé par Takahata comme étant lui aussi à l’origine de la catastrophe : au premier plan, femmes et enfants sont recroquevillés, tandis qu’à l’arrière-plan, un homme en uniforme militaire brandit son sabre et crie « Vive l’Empereur ! » comme s’il était prêt à repartir immédiatement au combat, peu importent les centaines de milliers de morts que les bombardements viennent de causer, peu importe l’anéantissement quasi-total de l’armée et de la flotte japonaises. La force du film est de continuer de montrer l’impact de la guerre sur la population mais à un niveau plus intime, qui évoquerait presque Pluie noire de Shohei Imamura, sorti un an plus tard au Japon. L’exaltation de la patrie et la croyance naïve en une victoire encore possible, on les trouve également chez Seita, fils d’un officier dans la marine. Face à un quartier entier réduit à un tas de cendres, tout ce qu’il dit à sa petite sœur c’est : « Ne t’inquiètes pas, papa nous vengera ». Plus tard, on le verra lire un livre exaltant visiblement la puissance militaire du pays et on l’entendra chanter une marche militaire en imaginant que les lucioles qu’il a faites entrer dans la moustiquaire de son lit dessinent la forme des bateaux de la revue navale après laquelle son père est parti à la guerre. Mais, comme il en prendra violemment conscience en apprenant après tout le monde la capitulation du pays, Seita est en décalage avec le réel à force de l’être avec la société…

Car un autre aspect de la guerre au Japon que le film décrit en filigrane, c’est la vie « à l’arrière ». La règle est simple, formulée par la tante qui recueille Seita et Setsuko en rechignant : a le droit de manger (avec décence) celui qui travaille pour la patrie, celui qui participe à l’effort de guerre. On apprend que Seita travaillait dans une usine mais que celle-ci, comme son école, a été détruite par les bombardements. Les nombreuses fois où la tante revient à la charge, reprochant à son neveu de ne pas se bouger assez, paraissent n’avoir que peu d’impact sur les deux protagonistes. De fait, et comme Nosaka le dit lui-même, Seita n’est pas vraiment une figure idéale de l’enfant précocement combatif et raisonné. Il ne se précipite à aucun moment pour trouver un travail, fait la tête dure lorsque la nourriture commence sérieusement à manquer et qu’on lui conseille de quitter son abri de fortune et de retourner chez sa tante, se réjouit des bombardements qui lui permettent de voler dangereusement mais avec une insouciance effarante les habitants du coin pendant que ceux-ci sont aux abris. Sa négligence paraît même précipiter la mort de sa petite sœur, comme nous le suggère un montage parallèle où lui est constamment en ville à chercher plus ou moins efficacement à manger tandis que Setsuko s’éteint lentement, seule dans leur abri de fortune. Mais il est indéniable que, dans les deux tiers du film, le jeune âge de sa sœur, les caprices et les vrais chagrins dévastateurs (l’épisode des kimonos de la mère) de celle-ci contraignent Seita à passer la majorité de son temps à ménager la faim ou le moral de Setsuko. Les bonbons aux fruits qui apparaissent dès le pré-générique comme un élément important sont un véritable « anti-pleurs » auquel recourt souvent le garçon pour calmer sa sœur. Le plus touchant est certainement de voir celle-ci se prendre progressivement en charge elle-même, économiser les bonbons, les rentabiliser en remplissant la boîte vide d’eau qui prend leur goût, et finalement les fantasmer, puisque que dans le délire qui précède sa mort, elle suce des petits boutons en plastiques en croyant déguster encore les fameux bonbons.

Ces simples bonbons, en ce qu’ils sont présents tout au long de la trajectoire des personnages et même en éclairent la chute, constituent l’un de ces motifs du film qui révèlent la cohabitation entre vie et mort, enfance et guerre exposée précédemment. Les jeux de Seita qui mime le tir d’une mitrailleuse en sont un également, de même que, plus largement, le passage où le frère et la sœur vont jouer au bord de mer. A ce moment-là notamment, le film prend en compte à la fois la subjectivité des enfants (elle nous est même restituée à l’écran à travers la figuration d’un souvenir heureux de Seita ayant rapport avec la mer – et la mère) et le regard des autres. Ces autres, ce sont par exemple la vieille dame et le petit garçon qui ramassent de l’eau de mer pour pallier à l’insuffisance des rations de sel et qui observent, comme sonnés, Seita et Setsuko s’amuser avec bon cœur. Il y a aussi, au-delà de la tante, les voisons dont celle-ci parle : « Vous allez me faire honte » crie-t-elle aux gamins lorsque ceux-ci se mettent à jouer du piano et à chanter la fenêtre ouverte, « Nous sommes en guerre voyons, que vont dire les voisins ?! ». Par petites touches, un malaise est esquissé, une tension entre un pays qui se cloître dans un acharnement guerrier insensé puis entre dans une phase de deuil silencieux et deux enfants qui parviennent envers et contre tout à arracher à la désolation alentour quelques moments de joie. Leur insouciance dérange. Les libertés qu’ils prennent par rapport aux conventions sociales en viennent à un moment à gêner Setsuko elle-même : tandis qu’ils se font à manger dans leur coin en réaction aux reproches de la tante, la fillette reproche la mauvaise tenue de son frère à table. « On s’en fiche, on est tous seuls, non ? ». La réaction de Setsuko est infime : sans acquiescer, elle s’affaisse simplement un peu, mais en gardant un visage grave. Peut-être a-t-elle elle-même conscience que par ce simple geste, elle se reconnaît à son tour, après son frère, comme marginale.

Cette auto-exclusion des personnages de la société sera explicitée, lorsqu’un paysan à qui ils demandent à manger leur explique qu’avec des rationnements de plus en plus durs, on n’a plus rien à manger en dehors de la communauté. Les quelques scènes qui renvoient Seita à la maladresse de son choix d’isolement sont terribles : il y a d’abord cet après-midi où plusieurs gamins du coin passent devant l’abris des protagonistes pendant l’absence de ces derniers et n’en croient pas leurs yeux, trouvant des grenouilles séchées et autres aliments qu’ils n’accepteraient jamais d’ingurgiter, même en ces temps difficiles, à la maison. Ce sera le premier et unique point de vue que le film montrera sur l’abri en dehors de celui de ses deux habitants, et le manque de compassion des gamins nous révolte. Mais là encore – et c’est tout l’impact dévastateur du film de Takahata – on ne saurait accabler ces personnages, les désigner comme « méchants » aussi rapidement qu’on a l’habitude de le faire face à la plupart des films visant un jeune public. L’enfance, son insouciance, sa naïveté rendent en partie compréhensible une telle réaction, de même qu’elles excusent les décisions parfois étonnantes de Seita. Quant à la violence de certains personnages adultes (physique pour le paysan volé, symbolique pour les passants méprisants du hall de gare de l’ouverture), elle paraît devoir beaucoup, aussi, au regain d’individualisme et de mépris des autres qu’amènent fatalement le rationnement et les autres épreuves du direct après-guerre. La seule chose à laquelle on puisse réellement s’en prendre, au final, c’est donc bien la guerre elle-même. En ce que l’on est amené à ce constat basique par une multitude de petits détails du film sans que celui-ci n’ait à aucun moment l’air de verser dans le réquisitoire ou la réflexion transcendante, Le Tombeau des Lucioles est bien l’un des plus grands films antimilitaristes de l’histoire du cinéma.

Vers la fin du film, Seita prépare la crémation de Setsuko et observe une famille visiblement aisée qui revient heureuse dans sa maison après avoir apparemment fuit les bombardements pendant des mois. Tandis que les filles de la famille écoutent un disque et se penchent par la fenêtre de leur maison, un travelling nous porte sur l’autre rive de l’étang que l’on voit depuis leur fenêtre, sur laquelle se trouve… l’abri de Seita et Setsuko, tout juste abandonné. Que dire de cette séquence, sinon que là encore – et plus jamais même, Takahata exprime en silence et avec une puissance inouïe la quasi-inconcevabilité d’un destin aussi tragique que celui raconté ici. Comment le retour à la vie paisible d’une famille et la crémation d’une fillette de quatre ans morte des suites d’une malnutrition peuvent-ils coexister à une distance de quelques centaines de mètres ? La douce musique du disque qu’écoutent les jeunes filles aisées est prolongée le temps d’une séquence comme en suspens où, dans l’abri délaissé, étrangement calme sous le soleil de l’après-midi, l’image de Setsuko reste comme imprimée. On devine que ce à quoi on la voit s’affairer (de purs jeux d’enfant ou des imitations des tâches ménagères d’une maman) était certainement ce qu’elle faisait pendant que Seita la laissait seule. Les larmes qui coulaient déjà depuis un bon bout de temps sur nos joues deviennent alors incertaines, à la fois d’attendrissement profond et de tristesse immense. L’enchantement de ce moment n’efface pas la dureté presque insoutenable du spectacle de la mort d’un enfant dont on a fait l’expérience quelques minutes plus tôt (et dans ce moment-là, l’animation n’offre plus aucune « protection émotionnelle »). Mais là encore, c’est en fait du mariage des deux que naît la vraie émotion, de celle qui vous vide entièrement et ne laisse ensuite vous envahir doucement qu’une reconnaissance immense envers un cinéaste capable de cela.

Lors de la crémation de Setsuko ou à la toute fin du film, elles sont encore là, les fameuses lucioles. Dans un film où le jeu sur la lumière est si important (voir l’obscurité quasi-totale du moment où Seita tient le corps inanimé de Setsuko), celles-ci sont de petites sources de lumières et donc – selon la symbolique filée tout au long du film – autant de petites promesses de bonheur. Lorsque les protagonistes en font rentrer sous leur moustiquaire, les lucioles deviennent un peu les étoiles de leur ciel à eux, dans le petit monde qu’ils ont bâti avec pas grand-chose, et en grande partie, malheureusement, sur des illusions. Les enfants s’endorment déjà que nous est montrée à nous seuls, dans un gros plan extrêmement sombre, la mort d’une luciole dont la lumière s’affaiblit progressivement avant qu’elle ne tombe de la moustiquaire. « Pourquoi est-ce que les lucioles meurent tellement vite ? » demandera Setsuko le lendemain matin en leur creusant une tombe. Elle apprend alors à son frère qu’elle est au courant de la mort de leur mère, qu’il essayait de lui cacher. Un deuil pour en évoquer un autre, figuré furtivement par un plan d’une crudité incroyable (un souvenir de Seita) où le corps de la mère, recouvert de pansements ensanglantés, est jeté dans une fosse commune. Une innocence supposée pour évoquer ce qu’il y a de plus grave… Jusqu’à sa dernière image, Le Tombeau des Lucioles est un chef-d’œuvre de l’animation intelligente, non seulement éblouissante visuellement mais tous publics parce qu’à la fois didactique et d’une subtilité et d’une pudeur que l’on ne connaît qu’à très peu de films sur la guerre. En revenant une dernière fois au « récit-cadre » qu’il a imaginé, Takahata tient toutes ses promesses. Envers Nosaka qu’il adapte et auquel il offre une sorte de deuxième libération : assis, paisibles, sur un banc qui surplombe une grande métropole d’aujourd’hui, les deux fantômes du passé paraissent veiller sur le présent et la génération à laquelle ils n’auront jamais pu donner naissance. Envers le public, auquel il ne livre pas seulement un formidable document historique ou le drame suprême de l’enfance, mais également une sorte de pensée vivifiante pour affronter la vie et ses épreuves. Les lumières de la ville, avec lesquelles les insectes qui entourent comme toujours Seita et Setsuko finissent par se confondre, sont comme les lucioles de nos vies à nous . A ceci près que la source lumineuse qu’elles offrent est sans comparaison avec les petits points dont devaient se contenter les personnages. L’espoir et le bonheur doivent être au diapason.

4 Comments

Merci pour cette analyse riche et sensible du film je vais l’utliser pour travailler avec mes élèves.

Etes-vous Florie Luton ?

Magnifique analyse. Bravo.

je viens de re re revoir le film ( cette fois ci en VOSTFR) je viens de faire attentions a plusieurs petit details et ne comprenais pas réellement tout, mais cette analyse m’a beaucoup éclairé

merci infiniment