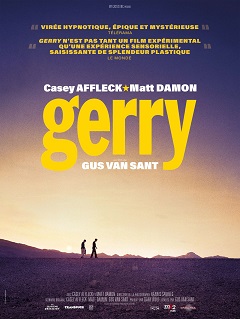

REALISATION : Gus Van Sant

PRODUCTION : Altara Films, Carlotta Films, Epsilon Motion Pictures, International Traders, My Cactus

AVEC : Casey Affleck, Matt Damon

SCENARIO : Gus Van Sant, Casey Affleck, Matt Damon

PHOTOGRAPHIE : Harris Savides

MONTAGE : Gus Van Sant, Casey Affleck, Matt Damon

BANDE ORIGINALE : Arvo Pärt

ORIGINE : Argentine, Etats-Unis, Jordanie

GENRE : Drame, Expérimental, Trip

DATE DE SORTIE : 3 mars 2004

DUREE : 1h43

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Deux hommes, nommés tous deux Gerry, traversent en voiture le désert californien vers une destination qui n’est connue que d’eux seuls. Persuadés d’atteindre bientôt leur but, les deux amis décident de terminer leur périple à pied. Mais ils ne trouvent pas ce qu’ils sont venus chercher. Ils ne sont même plus capables de retrouver l’emplacement de leur voiture. C’est donc sans eau et sans nourriture qu’ils vont s’enfoncer plus profondément encore dans la brûlante Vallée de la Mort. Leur amitié sera mise à rude épreuve…

C’est le genre d’expérience sensorielle pour laquelle le (très) grand écran semble avoir été inventé. Et c’est une pure merveille où Gus Van Sant invite son spectateur à la plus pure imprégnation qui soit.

Dans une séquence-clé d’Elephant, on pouvait voir deux adolescents – en l’occurrence les deux futurs auteurs d’un massacre dans un lycée – qui vaquaient à leurs occupations chez l’un d’eux. Tandis que le premier faisait ses gammes au piano avec La lettre à Elise, le second en profitait pour jouer à un jeu vidéo sur son ordinateur. Quel jeu vidéo ? Un FPS inconnu au bataillon, à vrai dire, sauf qu’on pouvait y voir deux étranges énergumènes – dont un avec une grosse étoile jaune sur T-shirt noir – pris pour cible dans ce qui semblait être une étendue désertique infinie. Ceux qui avaient pu voir Gerry avant Elephant – les films ont été tournés dans cet ordre-là – avaient sans doute fait tilt à la vision de cette scène, mais il y a fort à parier qu’ils vivaient alors de l’autre côté de l’Atlantique. Parce que ce film monumental de Gus Van Sant (son plus beau, disons-le tout de suite) aura dû attendre l’effet Palme d’Or d’Elephant en 2003 pour débarquer sur nos écrans à peine un an plus tard, en plus d’obscures questions de droits dont on se fiche éperdument. Logique ? Difficile de prétendre le contraire quand l’aspect commercial de la chose frise à ce point l’acte kamikaze, et qu’en plus de cela, le jumelage incessant entre les deux films crève les yeux à chaque nouveau plan. Gerry, c’est d’abord le signe d’un dépouillement extrême par rapport au récit : deux hommes partent dans un désert et se perdent, point. Une ligne minimale de scénario à laquelle sont pourtant rattachés trois noms : Gus Van Sant, mais aussi Casey Affleck et Matt Damon, auteurs à six mains de cet ovni inouï, tourné tel un work in progress avec une mise en scène improvisée au fur et à mesure, et sur lequel chacun aura participé aux tâches d’écriture et de montage. Mais Gerry, c’est aussi le jumeau-miroir d’Elephant : à nouveau l’errance de jeunes personnages dans un espace donné (infini d’un côté, délimité de l’autre) que la caméra de Van Sant ne cesse de visualiser comme un labyrinthe. Délice d’un cinéma-trip où l’on part avec le strict nécessaire (ni carte ni boussole ni sac à dos) en acceptant de se perdre.

Photo : © 2001 MY CACTUS INC. Tous droits réservés

Film d’imprégnation, film-trip ou film-cosmos ? Les trois à la fois. Et pourtant, au premier abord, on ne sait pas comment le définir autrement qu’à l’état de mystère. Ce qu’il est appartient au registre de l’immatériel – doit-on y voir l’alpha ou l’oméga de notre art préféré ? Ce qu’il raconte se rattache au domaine de l’intemporel – est-ce l’origine ou la fin du monde ? Ce qu’il procure comme effets et sensations est sans commune mesure sur tout cinéphile désireux de lire son rapport à un film comme un trajet avant tout sensitif et subjectif. En somme, Gerry semble venu d’ailleurs, tel un météorite d’une composition chimique inédite aux yeux de tous, et c’est très bien ainsi. On se sent déjà ailleurs rien qu’en découvrant le plan d’ouverture, où ces deux jeunes hommes silencieux filent en voiture sur une route désertique, dans une ambiance ouatée sur fond d’une partition lancinante d’Arvo Pärt. Pas grand-chose à l’écran, et pourtant tout est déjà tangible : un mystère actif, une angoisse sourde, une émotion simple, et surtout la beauté absolue des décors désertiques (ceux de l’Argentine et de la Californie) qui fait se fondre l’élémentaire et le cosmique, le minéral et le solaire, le concret et l’abstrait, via une ligne d’horizon qui divise chaque cadre du film. L’horizon est d’ailleurs ici l’épicentre du doute figuratif qui régit tout le film : ligne de fuite ou ligne en fuite ? Sortie limite d’un labyrinthe sans limite ou terminus illusoire d’un trajet dérisoire ? En tout cas un trait qui, soumis à sa propre évaporation par un œil – celui du marcheur et celui du filmeur – qui perd tous ses repères, rend tout l’environnement désertique mouvant comme jamais. Aucune exagération là-dedans : on a beau sentir toute la matière concrète du monde (espaces, matières, météo, temps…) et tous les efforts de ceux qui s’y déplacent (marcher, courir, s’orienter, s’égarer, errer, chuter, souffrir, résister, survivre…), c’est la sensation même du lieu, abstraite à souhait, qui mène la danse et assomme la perception. Ce travail fou sur la lumière et les jeux d’ombre, cette danse accélérée des nuages dans le ciel, cette disparition exponentielle de la végétation (à la fin, il n’y a plus qu’un désert de sel), tout semble ordonner un rapport métaphysique au monde, visualisant l’humanité comme « surveillée » par un cosmos qui la dépasse, telle le centre d’un cercle dont le périmètre serait le X d’une équation trop grande pour lui. Après tout, Sacha Guitry ne disait-il pas que « ce qui donne le mieux le vertige, c’est le vide » ?

Photo : © 2001 MY CACTUS INC. Tous droits réservés

Avant qu’Elephant ne vienne réinventer les lignes et les perspectives à l’échelle des couloirs d’un lycée, Gerry les gommait ainsi par le biais d’un espace infini où les repères restaient à tracer. Et de facto, le choix du format Scope impose sa monumentalité, fort d’une horizontalité taillée dans le roc là où le format carré d’Elephant faisait preuve d’une verticalité toujours plus flottante. C’est là le suprême paradoxe de ces deux films dont on peine à mesurer l’ampleur du dialogue-miroir qui les caractérise : dans l’un, tout est verrouillé (cadre large, récit linéaire… mais décor illimité), et dans l’autre, tout est aéré (cadre haut, récit éclaté… mais décor délimité). Il faut bien garder ça en tête pour saisir en quoi Gerry met cartes sur table vis-à-vis de son contenu : si son mystère intrinsèque n’est jamais élucidé, son issue, à la fois tragique et fermée tel le point d’une phrase, est exempte de toute surprise – la musique triste du plan inaugural est déjà une promesse en soi. Il règne ainsi tout au long une saisissante matière dramaturgique, pour le coup jamais limitée à la dimension ultra-physique d’un périple où la fatigue et le désespoir vont de pair avec les mirages et la perte de soi. Gus Van Sant étant un cinéaste que l’on sait fasciné par les « illusions perdues » de la jeunesse américaine (la quasi-totalité de sa filmo en témoigne), il n’est pas étonnant de sentir ici le regard d’un artiste épris de ses personnages, à l’affût de leurs gestes et de leurs états d’âme, attentif à les acheminer très lentement vers un destin et à les ériger en mythes vivants de la condition humaine. Sur ce dernier point, assiste-t-on ici à un précis métaphorique d’un être humain gagné par la solitude absolue et voué à la disparition en bout de course ? En tout cas, les effets créés par le contenant ont de quoi valider l’hypothèse sur le contenu : une élégie corollaire de cicatrices intérieures dont on ne sait rien mais que l’on pressent inconsolables, une douceur musicale qui accompagne la marche au lieu de la supplanter, un effet d’évanouissement et de syncope prodigué par l’extrême lenteur des plans.

Photo : © 2001 MY CACTUS INC. Tous droits réservés

Le tout est d’embrasser la triple proposition de ce film de marcheur : pas de statisme à l’image (soit les deux héros bougent, soit la caméra bouge autour d’eux quand ils sont immobiles), pas d’appesantissement sur son sort (le personnage et le spectateur doivent faire l’effort d’une épreuve sensitive) et s’en tenir à un but limpide (trouver la sortie du désert et du film). Condition sine qua non de cette errance où le silence pulvérise la moindre trace d’hystérie, le choix de la psychologie zéro, de la durée réelle et du formalisme à fond les ballons permet ici à Van Sant d’atteindre un pic rare en matière de mise en scène génératrice d’états seconds. Et mieux encore, chaque scène participe à la création d’un effet en contradiction avec le précédent, ne cessant ainsi de diffracter les perceptions du lieu, de l’action et de la trame. Ce plan serré sur les visages de Damon et Affleck, cadrés de profil et à échelle égale, dont la posture saccadée et la rythmique du bruit des pas vont jusqu’à transformer deux silhouettes en relecture de la tectonique des plaques. Ce sidérant plan fixe, vecteur d’une séquence ubuesque où Casey Affleck se retrouve bloqué sur un rocher dont la masse imposante remplit la quasi-totalité du cadre. Ce long travelling circulaire sur le même Affleck pris en flagrant délit de mélancolie et d’abattement, peut-être conscient d’avoir atteint le point de non-retour dans son trajet. Ce très long plan-séquence qui ne semble jamais prendre fin, sorte de marche de zombies dans un vaste désert de sel, avec le soleil qui se lève lentement et la bande-son qui crée des effets hallucinatoires. Et plus généralement, cette matière sonore très étrange dont les nappes tantôt électroniques tantôt telluriques injectent un puissant décalage par leur surgissement incongru dans la bande-son. A titre d’exemple, soyez attentifs aux sons lointains qui accompagnent le tout début de la marche des deux protagonistes – on jurerait presque qu’une guerre apocalyptique a lieu à l’horizon.

Photo : © 2001 MY CACTUS INC. Tous droits réservés

Cette ambiguïté plastique n’a rien de décoratif, puisque c’est grâce à elle que la mise en scène de Van Sant, ici dédiée toute entière à la pure confrontation frontale des éléments et des perspectives, va amplifier jusqu’à l’hypnose. Chaque plan devient double de par les forces qui s’y figent dans toute leur majesté : humain/nature, ciel/terre, horizontal/vertical, et bien sûr, en guise d’objet d’étude, l’opposition Gerry/Gerry. Qui sont ces deux hommes ? Deux frères ? Deux amis ? Deux amants ? Un homme et son double égarés dans le désert de la schizophrénie ? Page blanche, énigme en action, toute lecture reste possible. Le fait qu’ils portent le même nom n’est même pas un indice en soi : en effet, « Gerry » n’est pas seulement un prénom américain, mais aussi un terme utilisé par Casey Affleck et Matt Damon depuis l’adolescence, qui peut tout aussi bien désigner quelque chose de « raté » (on l’entend ici souvent en tant qu’adjectif) que vouloir dire « ducon ». Ce que l’on pressent tient tout de même d’une sorte de langage commun, d’une gestion de la « vanne » qui leur serait propre, voire d’un univers mythologique dont ils seraient le relais insoupçonné. Une scène invite à en prendre la mesure, celle d’une veillée nocturne au coin du feu où Gerry-Affleck raconte à Gerry-Damon un souvenir personnel à forte connotation mythologique. Qu’il s’agisse d’un jeu d’acteur, d’une référence à un obscur jeu vidéo (jeu de stratégie ? MMORPG ?) ou du simple récit d’un rêve a ici moins d’importance que d’en isoler trois noms propres qui éclairent tout : Thèbes (cité du roi Œdipe), Déméter (déesse de l’agriculture), Cnossos (ville du roi Minos où aurait été construit le labyrinthe du Minotaure). De ces références à la mythologie grecque surgit le schéma symbolique de l’espace visité : un immense labyrinthe à ciel ouvert, sans dieu ni eau ni vie, où tout un chacun est condamné à errer jusqu’à ce que le meurtre (celui de « soi-même » ?) fasse office de « fin » (celle du tout et de tout). C’est presque un mode d’emploi du film, bien sûr, mais c’est aussi un relais de ces questions d’ordre existentiel qu’il ne cesse de chuchoter (qui suis-je ? pourquoi suis-je ici ? où vais-je ?). Incroyable trait d’union entre le prosaïque et la mythologie, et surtout dialogue d’égal à égal entre le sens et l’action, entre un réel qui jette l’ancre et une fiction qui s’efforce de la lever.

Photo : © 2001 MY CACTUS INC. Tous droits réservés

Rentrer dans Gerry ne procure pas d’autre effet que celui résultant de l’immersion dans un bain ou un liquide amniotique. De façon plus prononcée encore que les autres volets de sa « tétralogie de la mort » (Elephant donc, mais aussi Last Days et Paranoid Park), Gus Van Sant atteint ici son zénith en matière d’exploration intime et sensible du rapport de l’adolescence à la mort. Sans parler de sa connexion, ô combien évidente, avec ce que fut le « desert-movie » dans les années 70. En effet, grâce à un large panel de propositions filmiques à fond dans l’approche des étendues désertiques (on peut citer Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni ou La Cicatrice intérieure de Philippe Garrel), filmer le désert sur grand écran aura su transcender son traitement initial lié aux canons du western et effacer la notion de traversée au profit d’une phase de stase au sein même du récit, celle-ci désertifiant tout l’espace narratif du film et accentuant la lecture mentale de la traversée. Les années 2000 auront ensuite remis cette passionnante question de cinéma sur le devant de la scène, avec des œuvres radicales comme The Brown Bunny de Vincent Gallo, Twentynine Palms de Bruno Dumont ou même Electroma des Daft Punk. De par l’année de sa sortie, Gerry s’inscrit totalement dans ce reloaded théorique, dessinant plein écran un espace post-beckettien qui paraît déserté par le sens et où, paradoxalement, le sens n’est jamais désert. Quête d’absolu mystique et funèbre, fuite en avant loin du carcan sociétal, relecture du duel biblique Caïn/Abel, parabole ambiguë sur la schizophrénie ou simple exploration des limites de la fiction, le majestueux paysage filmé par Gus Van Sant confine au vertige. Ceux qui redouteraient de finir assommés par l’ennui au vu du synopsis de Gerry gagneraient à laisser leurs aprioris à l’entrée de la salle de cinéma, tant les effets sensoriels ont ici le chic pour susciter le réveil (l’éveil ?) du « dormeur » et interpeller le spectateur sur son statut de « marcheur ». C’est, au fond, ce que la dernière scène voulait peut-être suggérer de façon détournée : réveille-toi, lève-toi et marche, désormais seul, face à ton destin.