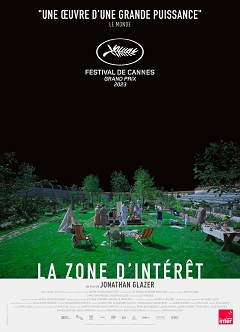

REALISATION : Jonathan Glazer

PRODUCTION : A24, Access Entertainment, Bac Films, Film4

AVEC : Christian Friedel, Sandra Hüller, Johann Karthaus, Luis Noah Witte, Nele Ahrensmeier, Lilli Falk, Julia Polaczek, Imogen Kogge, Medusa Knopf, Zuzanna Kobiela, Martyna Poznańska, Stephanie Petrowitz, Max Beck, Andrey Isaev

SCENARIO : Jonathan Glazer

PHOTOGRAPHIE : Lukasz Zal

MONTAGE : Paul Watts

BANDE ORIGINALE : Mica Levi

ORIGINE : Etats-Unis, Pologne, Royaume-Uni

TITRE ORIGINAL : The Zone of Interest

GENRE : Drame, Horreur

DATE DE SORTIE : 31 janvier 2024

DUREE : 1h46

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Officier SS, Rudolf Höss mène une existence paisible, loin du front, avec son épouse Hedwig et leurs enfants, dans une jolie maison avec jardin et piscine. Mais il est surtout celui qui dirige le camp de concentration d’Auschwitz, situé tout contre sa demeure. Chaque jour et chaque nuit, il y a ces cris et ces coups de feu qu’on entend parfois, venus de l’autre côté du haut mur surmonté de barbelés, et puis le bruit et l’odeur de ces fours qui fonctionnent en permanence. Alors qu’on menace de le remplacer, Höss va-t-il pouvoir garder sa vie de rêve à côté d’un charnier ?

Jonathan Glazer met en exergue les mécanismes de déni et d’insensibilité par un extraordinaire travail sur le cadre et le son, doublé d’une gestion du hors-champ qui confine à l’effroi maximal. Chef-d’œuvre.

Il y a des films que l’on n’arrive pas à oublier. Il y a des films assimilables à des cauchemars sensoriels dont on peine à s’extraire a posteriori. Il y a des films devant lesquels tout jugement timoré ou désintéressé a tôt fait de friser l’outrage. Inutile de faire un dessin de ce qui peut arriver lorsque ces trois sortes de films ne font qu’une. C’est ce à quoi tout spectateur normalement constitué doit s’attendre avec le nouveau film d’un Jonathan Glazer décidément rare (à peine quatre longs-métrages en un quart de siècle !). De mémoire de cinéphile, on ne voit que le douloureux The War Zone de Tim Roth comme autre exemple de traitement kamikaze d’un sujet ultra-sensible. Ce n’est d’ailleurs pas l’unique corrélation à faire entre lui et La Zone d’intérêt : au-delà de la maîtrise d’une mise en scène conditionnée par la suprême question du regard et du point de vue se niche surtout une fascination teintée d’effroi pour ce vertige mêlé d’aliénation et d’abjection, insectes grouillants en sourdine sous la peau des apparences. Il y est donc moins question de se confronter frontalement à l’horreur que de l’affronter à une distance claire, positionné dans une zone qui remet le regard en question comme en perspective. D’où le fait que l’expression « zone d’intérêt » s’étoffe presque d’un double sens. Au sens propre, on sait que ce titre du roman éponyme de Martin Amis (publié en 2015) que Glazer adapte ici très librement est une formule employée par les nazis pour désigner la région d’Auschwitz. Au sens figuré, on ne peut s’empêcher d’y déceler cet espace dérangeant, amplifié par la force du cinéma, qui invite à prendre acte des pires mécanismes (déni, indifférence, insensibilité) pour en extraire l’effroi le plus dévastateur qui soit. On savait Glazer capable de partis pris visant à nous rendre témoins de notre propre étrangeté (revoir Birth et Under the skin), mais on ne l’imaginait pas apte à charpenter pareille mise à l’épreuve. Libre à chacun de se mettre en condition préalable ou de rester vierge de la moindre info avant d’encaisser les terribles effets secondaires du dernier Grand Prix cannois, le résultat sera le même dans un cas comme dans l’autre : impossible de rester de marbre face à cette vertigineuse réflexion sur la banalité du Mal et la conscience/prescience de notre regard de spectateur.

En un prologue purement sonore et une poignée de séquences montées de façon diabolique, le premier quart d’heure – saisissant – de La Zone d’intérêt met d’entrée cartes sur table en dénudant littéralement le principe scénographique du film tout entier, partant à chaque fois d’un tableau aux relents de leurre plus ou moins lisse pour ensuite évoluer vers un système d’échelles de plan recomposant la proximité de l’horreur. Dès le premier plan, on pourrait ainsi s’imaginer dans une énième adaptation de Tchekhov ou dans une toile d’Edouard Manet : ce paisible « déjeuner sur l’herbe » au bord d’une rivière lumineuse, sans marqueur temporel ou historique, se fait l’incarnation archétypale d’un bonheur familial qui semble faire corps avec une nature idyllique. A ceci près que chaque plan concocté par Glazer semble s’éterniser plus que de raison, avec de légers cris de nourrisson qui suffisent à trouer la quiétude du cadre. Quelques cadrages sur une route de campagne plongée dans le noir quasi total et sur une maison dont on éteint progressivement toutes les lumières, le tout avec d’inquiétants bruits en fond sonore, suffisent à distiller un malaise qui ne chuchote pas son origine. En seulement quelques plans, quelques indices filtrent sur l’identité de cette famille : a priori rien de moins que des petits bourgeois allemands (on reconnait la langue), avec le père, la mère, les cinq jeunes têtes blondes et une poignée de domestiques. C’est au petit matin, au détour d’un jeu de colin-maillard imposé au père – alors habillé en uniforme nazi – par ses enfants, que l’on devine l’époque et le contexte. Les perspectives suivantes sur la topographie de la maison et des alentours, dont un imposant mur surmonté de barbelés, suffisent à replacer fissa cet Eden apparent au seuil de l’Enfer le plus concret : cette famille « banale » que l’on ne cesse de regarder vaquer à ses occupations n’est autre que celle de Rudolf Höss (Christian Friedel), véritable technicien du meurtre de masse et directeur du camp de concentration d’Auschwitz de 1940 à 1944. Et cette villa cossue, fermée et protégée, avec piscine bleu ciel et jardin rempli de fleurs, étale de façon parfaitement obscène le vernis du rêve et du bonheur au beau milieu d’une authentique zone de mort.

De là s’exhibe le concept fantastiquement provocateur du film, reposant tout entier sur notre double réaction face à ce qui est vu et perçu. Percevoir l’horreur que cette famille ne perçoit pas fait ainsi naître un frisson qui va de pair avec celui qui s’empare de nous face à cette peinture d’une cellule familiale très « classe moyenne » dans l’âme. Loin de se limiter à amplifier l’extrémité de leur déni, ceci installe surtout un effet de corrélation avec la façon dont tout un chacun peut nier la douloureuse réalité de ce qui est là, à côté, tout près, à la périphérie de son propre point de vue. A la question de prendre le risque de représenter ce que d’aucuns n’ont de cesse de juger « irreprésentable », le cinéaste d’Under the skin répond par un parti pris casse-gueule, faisant primer le hors-champ quasi hanekien du génocide sur la reconstitution historique archi-documentée. Quand bien même la caméra de Glazer ne franchit (presque) jamais les murs d’Auschwitz, elle met tout de même un point d’honneur à en cartographier le terrain géographique et psychique, et ce par le biais d’un savant réseau de caméras fixes et partiellement cachées visant à capturer plusieurs actions simultanées dans un même décor. Ce qui aurait pu friser le high-concept le plus indécent qui soit s’est vite avéré la solution la plus adéquate pour capturer l’horreur par le contraste et illustrer ainsi la coexistence entre deux extrêmes. A quoi s’ajoute ce jeu extraordinaire sur la profondeur de champ et le bruitage sonore, lequel perce sans cesse l’étanchéité du rideau occultant qui sépare ces deux espaces juxtaposés. De cette façon, les horreurs perpétrées d’un côté ne cessent de faire résonance au sein de l’autre, et ce sans jamais banaliser leur importance ni atténuer leur capacité à choquer.

Dire que La Zone d’intérêt repose en majorité sur une suite de visions symboliques n’est pas exagéré, tant on ressort de ce film avec la tête farcie de flashs persistants et d’une myriade de plans à la puissance symbolique hors du commun. Des déambulations réglées au millimètre dans une maison-dédale. Des cris et des coups de feu que l’on entend de l’autre côté du mur tandis que les enfants profitent de la piscine et que l’épouse Hedwig (Sandra Hüller) entretient le potager de façon maniaque. Une fumée de train qui surgit par-dessus le toit d’une serre pendant un repas familial ou une réunion militaire. Une cheminée fumante en pleine nuit dont la lumière rougeoyante vient tout à coup percer l’obscurité et le sommeil des résidents d’une maison. Un officier nazi qui s’empresse de stopper ce léger bruit de robinet qui semble l’importuner plus que le grondement des fours. Des tâches de sang lavées sur une botte de soldat SS. Des restes de dentition humaine observés à la lampe-torche par un gamin dans son lit. Des cendres qui servent d’engrais pour le jardin. Des ossements qui contaminent les espaces naturels voisins, dont la rivière où Höss et ses enfants pratiquent la pêche et le canoë. Des silhouettes de déportés, cadrées de dos et en file indienne, dans de hautes herbes marécageuses où les nazis circulent à cheval – on pourrait presque se croire téléporté en pleine Amérique sudiste du XVIIIème siècle. Des manteaux de fourrure, tout juste confisqués à la descente du train, que Hedwig s’empresse de récupérer et d’essayer. Des bureaux feutrés où le processus méthodiquement détaillé de la solution finale – dont un crématorium circulaire pensé comme une mécanique d’horlogerie – devient le seul son audible. Des gros plans de fleurs colorées qui fractionnent le montage à la manière d’explosions abstraites portant en elles les racines du Mal. Sans oublier cette jeune adolescente polonaise qui s’en va déposer des pommes la nuit sur les charniers afin de nourrir les déportés, et ce sur fond de Höss qui lit Hansel & Gretel à ses enfants – ces rares instants illustrant l’intérieur du camp tirent autant profit du recours symbolique à la fable que de cette puissante inversion de polarités offerte par l’emploi de la caméra thermique.

Que peut-on tirer d’un tel précipité impressionniste ? Avant tout des plans fixes et taillés au scalpel, riches d’une composition génialement kubrickienne qui joue brillamment de la symétrie des cadres et du positionnement des acteurs pour dessiner le visage mécanique, banal et monstrueux de l’idéologie nazie. Tels des robots froids et rythmés au métronome, tous ne cessent de décliner des détails, des gestes, des attitudes et des allusions, dans un huis-clos rendu toujours plus anxiogène par l’immixtion d’autres pistes narratives dans ce décor domestique. Des obsessions hygiénistes d’Hedwig aux frustrations sexuelles de Rudolf, en passant par les forts rapports de domination/humiliation (glaçantes scènes de réprimandes qu’une Hedwig pressurisée adresse régulièrement à sa domestique juive) et l’embrigadement de jeunes générations déjà sadiques dans l’âme (on pense souvent au Ruban blanc de Michael Haneke, dans lequel jouait déjà l’excellent Christian Friedel), le film brasse large pour creuser l’effroyable routine à l’œuvre au sein de cette bulle perverse. Glazer enfonce le clou de par le caractère fugace des victimes et des traces de la Shoah, élaboré en écho à la psyché monstrueuse de ceux qui n’y voient que silhouettes à confiner, marchandises à exterminer et vapeurs noires à cracher. Vision terrible d’une horreur proche, banalisée et acceptée, qui prend chair au travers de stratégies individuelles et mentales. L’exemple le plus parlant reste cette lente déambulation de Höss au sein d’une luxueuse réception organisée pour les hauts dignitaires nazis : appréhender l’espace n’est pour lui qu’un autre outil servant sa démarche de technicien et sa gradation dans l’horreur (comment gazer le plus de gens possibles dans une pièce avec un toit aussi élevé ?). L’horreur n’est plus seulement isolée dans le hors-champ ou l’arrière-plan, elle se propage partout, sournoise et invisible. Même la nature en fait les frais en tant qu’espace gangréné sur lequel le film ne cesse de multiplier les percées abstraites, en réalité très métaphoriques. L’image la plus symbolique et la plus retorse est sans doute celle de ces fleurs magnifiques qui embellissent le jardin des Höss. Si, dans son roman, Martin Amis indiquait que ces fleurs avaient pour but de masquer la puanteur des charniers, Glazer réinterprète de façon visuelle ce principe olfactif par le biais de gros plans floraux, forts d’une couleur rouge au double impact redoutable : cette dernière fait se relayer l’horreur et la beauté par une coupe abrupte tout en occultant le massacre par une sorte de leurre sensoriel. Rien n’est « beau » ou « pur » dans La Zone d’intérêt. Il suffit de fixer longuement un détail ou un visage pour sentir la noirceur qui s’y est logée.

Les inconditionnels d’Under the skin ne s’étonneront pas de voir Glazer placer la psychologie et la dramaturgie dans une zone de quarantaine à durée indéterminée. En revanche, sa quête d’un cinéma atmosphérique visant à percevoir plutôt qu’à voir change ici de visage. De bout en bout, s’il fait mine de composer ses cadres avec le perfectionnisme d’un Kubrick ou d’un Ulrich Seidl, le cinéaste ne cesse pourtant de les soumettre à un système de caches et de fractionnements multiples, comme s’il cherchait à mettre l’exposition et l’obstruction sur un pied d’égalité. C’est là que le travail sonore du film impose toute sa puissance hallucinatoire, recomposant une forme d’apocalypse que l’on perçoit sans la voir tandis que l’image dessine une illusion de beauté qui se donne à voir sans que l’on puisse le percevoir comme telle. L’ouverture de La Zone d’intérêt crée même un écho direct avec celle, inoubliable, d’Under the skin : rien de moins qu’un écran noir qui efface très lentement les lettres du titre et qui s’étire durant plusieurs minutes sur fond d’une bande sonore évolutive où s’entrechoquent une série de bruitages variés et ardus à définir – on perçoit des bribes de voix si mixées et déformées qu’elles en deviennent inhumaines. Ceci est à la fois une alerte et un mode d’emploi du film à venir : l’important sera moins de « voir » que d’« entendre », l’acuité auditive du spectateur étant alors plus décisive que jamais afin d’expérimenter son rapport à l’univers déstabilisant qu’il va pénétrer. Ici, le cadre et le contexte sont connus, c’est ce qui en déborde qu’il s’agit de capturer. Tout est ainsi fait pour sentir que le moindre plan sur le nid douillet des Höss laisse filtrer une percée tangible vers l’activité du camp : que ce soit une fenêtre dans une pièce ou un bruit niché dans les tréfonds de la bande-son, il y a toujours un arrière-plan (surtout sonore) qui contamine le premier plan.

A force de télescoper et d’entremêler les tirs, les cris de douleur, les vociférations sourdes, le grondement des fours crématoires et les distorsions gutturales au sens large, tout le travail sonore du film, allié aux compositions angoissantes de Mica Levi, génère un malaise extrême en plus d’amplifier cette contamination symbolique du cadre. Il n’en reste pas moins que la violence du son se veut ici le complément idéal de l’abstraction propagée par l’image, histoire de transcender la pure matière documentaire. Là-dessus, Glazer expérimente souvent, ose beaucoup, à chaque fois sans se manger le mur. Ainsi donc, le temps d’un plan de profil sur Rudolf à proximité d’un charnier, c’est l’insoutenable vacarme en off qui paraît conditionner l’évolution du plan vers un écran blanc aveuglant qui se passe de commentaires. Lorsqu’un bruit d’abeille se mêle aux hurlements lointains tandis que la caméra fixe des gros plans rapprochés de fleurs sublimes, cela suffit à tout suggérer de ce pollen de pureté apparente qu’un mal vénéneux s’obstine à venir butiner. Lorsqu’un enfant rejoue dans sa chambre l’exécution sommaire dont il a été précédemment le témoin auditif, tout est alors résumé sur la violence en tant que virus propagé à autrui. Et lorsqu’un texte de déporté apparaît à l’écran, c’est sous la forme de sous-titres pendant un bouleversant air de piano composé par la jeune adolescente polonaise. On a beau s’être habitué au cinéma à lire l’image en tant que surface de projection sur laquelle le spectateur doit s’efforcer de réinventer ce qui n’est pas montré, il n’est pas commun de voir le son s’attribuer ce rôle-là.

On trouvera en revanche beaucoup à (re)dire sur cette stupéfiante audace finale, intégrant un flashforward sur les couloirs et les restes du camp d’Auschwitz-Birkenau, devenu un musée dont les intérieurs sont alors lavés et lustrés avant l’ouverture pour les visiteurs. C’est très clairement l’instant le plus clivant du film, déjà pour son apparente propension à revisiter la transformation d’un geste empreint de quotidienneté (celui du « nettoyage ») d’une époque à l’autre, ensuite parce qu’il se voit calé dans la narration en tant que flash hallucinatoire pour un Rudolf Höss alors égaré dans un dédale de couloirs noyés dans la pénombre. Signe extérieur de la répétition mécanique de certains gestes au fil des décennies ? Mise en perspective frontale d’une porosité totale entre le passé et le présent ? Retour brutal à la frontalité du réel et de l’Histoire en guise de point d’orgue logique du hors-champ qui a précédé ? Réorganisation de cet effet de proximité entre la banalité et l’atrocité que le film a su mettre en exergue jusqu’ici ? Chacun trouvera matière à extrapoler dans ce choix de montage éminemment kubrickien. On peut tout du moins estimer qu’en trouant l’errance de Höss descendant des escaliers toujours plus absorbés par le néant, cette rupture temporelle permet à Glazer de chuchoter la dimension métaphysique de son récit, schématisant cet abîme absolu dans lequel son protagoniste, aveugle et sourd quant à l’horreur qu’il pratique, se complait jusqu’à l’effacement. D’un autre côté, le fait qu’il fixe la caméra avant d’observer notre présent se veut-il le signe d’une prise de conscience chez cet homme alors incapable de « vomir sa honte » ? A moins que ce ne soit le spectateur lui-même qui soit ciblé par ce regard face caméra ? Sans propension arty ni sophistication abusive, Glazer se contente juste d’achever son électrochoc sensoriel sur un trou noir. Et de nous laisser bloqués dans cette zone d’effroi définitive.

Reste LE point qui fâche : la mise en scène de Jonathan Glazer fait-elle honneur aux principes cardinaux qui ne cessent d’entourer la moindre fiction désireuse de se frotter à la représentation de la Shoah ? Nul doute que les ayatollahs d’une vision caricaturale et bien-pensante de l’Histoire – pour qui toute représentation du nazisme et de ses horreurs relève par essence de l’irresponsabilité – s’en donneront à cœur joie en matière de clivages et d’hystéries moralistes, et ce d’autant plus qu’ils ne peuvent désormais plus compter sur Claude Lanzmann pour jouer les arbitres éthiques sur tel ou tel procédé mis en application dans un film sur la Shoah. Histoire de ne pas rentrer dans ce cercle sans fin, contentons-nous d’estimer qu’une mise en scène aussi intelligente et réfléchie, à ce point déterminée à laisser entrouverte la porte sur l’Histoire, honore en tous points la réelle signification du devoir de mémoire. Dans le dossier de presse du film, Glazer mettait en avant les écrits de la philosophe Gillian Rose à propos d’Auschwitz, laquelle imaginait un film prompt à déstabiliser son spectateur à force de lui révéler en quoi il serait plus proche – émotionnellement et politiquement – de la culture du bourreau qu’il ne pourrait le croire, quitte à le laisser en sortir avec « les yeux secs d’un profond chagrin ». Bonne façon de synthétiser cette mise à nu perturbante, cette épure vertigineuse qui trouble la dichotomie montré/suggéré, ces limbes abyssaux et constructifs dans lesquels le cinéaste tend à nous piéger, et qui, à l’instar de ce principe d’identité troublée qui régissait déjà Under the skin, sont comme une invitation à redéfinir le champ du visible. On ne sort pas intact ni passif d’un tel chef-d’œuvre, il est comme une hantise éternelle vouée à ne jamais lâcher l’esprit où elle a pris racine. Marquer l’Histoire du cinéma est bel et bien le destin de La Zone d’intérêt.

2 Comments

Il est toujours difficile d’écrire un commentaire sans paraphraser cet excellent article. J’en partage le point de vue du début à la fin. Je suis ressortie glacée de « La zone d’Intérêt » Comme tétanisée. Mais aussi profondément émue. Ce qui glace le sang est l’horreur obscène d’un déni de la réalité, par la mise en parallèle de deux espaces distincts. Il y a l’espace que l’on voit (somptueux jardin paradisiaque, intérieur de la maison, vie de famille ordinaire) Quant à l’espace au-delà du mur et des barbelés, la frontière qui ceint la maison, on ne voit rien sinon quelques indices visuels, des signes et surtout des sons. Ce son omniprésent qui remue au plus profond. L’abomination commise par ceux que l’on voit est derrière le mur. Par la mise en parallèle de la fabrication « intellectuelle » et administrative de la Shoah et par le hors-champ de l’innommable mise en œuvre de la machine génocidaire, le cinéaste nous amène à considérer la banalité du mal. À ne pas fermer les yeux sur les mécanismes de déni et d’oubli. Il nous ramène à ce devoir de mémoire. Un devoir de mémoire plus que nécessaire, pour lutter contre l’oubli et l’indifférence. À percevoir les liens qui unissent notre présent au passé, aux violences et aux crimes dont notre histoire est constituée…Un sombre héritage de l’Histoire qu’il nous appartient de transmettre aux générations de demain pour qu’il ne se reproduise pas.

Très bon article avec une plume remarquable et sensible.

(détail inutile mais néanmoins, il y a une mini faute au début puisque la domestique dans la maison Höss que Sandra Hüller humilie si brillamment et atrocement n’est pas juive mais polonaise puisque aucun juif ne peut travailler dans la maison suivant les règles de l’époque)