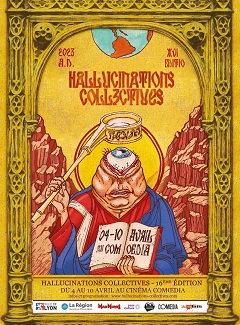

D’entrée, un petit aveu : il ne nous est jamais très facile d’introduire un bilan d’une nouvelle édition de nos chères Hallucinations Collectives, que ce soit parce que les arguments nous manquent pour proposer une mise en bouche digne de ce nom ou parce que les banalités d’usage ont tendance à revenir au galop pour meubler avant de rentrer dans le détail de chaque journée. De ce fait, la réflexion fut activée dès le début de cette seizième édition, et après plusieurs discussions tout au long du festival avec son équipe de fidèles, il nous a semblé important de mettre en avant ce qui nécessite de l’être pour une manifestation de cet acabit. Quoi donc ? La rareté des films proposés ? Non, car ceci relève d’une réalité connue de tous ceux qui se sont un jour aventurés dans une projection des Hallus. Ce qui nous semble vital et primordial à mettre en avant, c’est au contraire la fibre accompagnatrice mise en place pour ces films, et ce par des intervenants de qualité, des présentations érudites et des invités issus de médiums aussi riches que transversaux. Cette année, au vu de rétrospectives travaillées et d’un mémorable Cabinet des Curiosités qui auront permis à tout un chacun de goûter à de précieuses raretés, les occasions n’ont jamais manqué pour s’instruire, s’enrichir, se piquer de curiosité pour tel ou tel détail entourant tel ou tel film, voire se stimuler suffisamment pour enquêter plus en profondeur une fois l’œuvre découverte. Qu’elles soient ici venues de Cyril Despontin, de Benjamin Leroy, de Sébastien Lecocq, de Yal Sadat, de Jérôme Dittmar, de François Cau, de Reno Kidd ou encore de l’indispensable Eric Peretti, les anecdotes offertes au public sont restées plus que jamais source de culture, d’enrichissement, de curiosité et de partage, et ce dans la perspective de continuer à faire vivre les films bien longtemps après leur projection. Tout cela pour souligner à quel point les Hallucinations Collectives sont à nos yeux bien plus qu’un simple festival de cinéma. C’est une institution menée par des gens chez qui la passion et l’érudition font jeu égal dans la façon de célébrer les films. Et si l’on continue plus que jamais à les suivre au fil des années, c’est parce que chaque nouvelle édition se traduit toujours par un « avant » et un « après », comme si l’on en sortait élevé par des propositions de cinéma propices à faire chuter les aprioris et les barrières. C’est donc dans cette optique-là que nous vous proposons comme chaque année notre traditionnel bilan des Hallus, en espérant qu’il suscite autant de curiosité cinéphile chez vous que le festival a pu le faire sur nous. Bonne lecture !

Shin Ultraman (Shinji Higuchi)

JOUR 1 : « C’EST L’UN DE MES PROVERBES PRÉFÉRÉS ! »

A quoi reconnait-on une soirée d’ouverture réussie pour nos chères Hallus ? Au fait que la séance soit complète avant même qu’elle n’ait commencée, que l’on retrouve tous les visages familiers de chaque édition (amis habitués de ce marathon de films, bénévoles rieurs et chaleureux, organisateurs cools et cinéphiles…), que le public est surchauffé par le trailer de cette nouvelle édition, que le court-métrage offert en ouverture fait figure d’amuse-gueule idéal, que le film d’ouverture suscite discussions variées et échanges en fin de projo devant un bon verre, et qu’on finit la soirée en pensant déjà au lendemain. Carton plein une fois de plus pour cette soirée au double contenu pour le moins antagoniste. D’abord un stupéfiant court-métrage d’animation québécois sur un sous-marin allemand en pleine Seconde Guerre Mondiale, ensuite un programme nippon ni mauvais en mode réactivation de fantasme kaïju-sentaï. Cherchez la connexion entre les deux, vous aurez du mal. Dans les deux cas, la stimulation fut néanmoins au rendez-vous, et le court-métrage aura même frappé presque plus fort que le film. Reprenant le nom de la nouvelle de H.P. Lovecraft dont il se veut l’adaptation (Le Temple), ce petit court en 3D d’Alain Fournier déroule la lente plongée d’un u-boat allemand dans les profondeurs de l’Atlantique Nord, faisant sombrer peu à peu l’équipage dans une folie irréversible jusqu’à ce que le capitaine, en ultime survivant se sachant d’ores et déjà condamné, ne s’imagine soudain dans le final d’Abyss en s’aventurant dans les ruines étrangement lumineuses d’une cité sous-marine. Sans explication ni psychologie, le résultat impose une atmosphère envoûtante et un graphisme des plus soignés tout en faisant mine de rien de sa base narrative une promesse idéale pour la suite du festival : vous qui vous apprêtez à vous aventurer dans les profondeurs de ce cinéma « autre », laissez la folie vous envahir en douceur et abandonnez tout espoir de tutoyer à nouveau la normalité de la surface.

Et c’est pourtant peu dire qu’à la surface, il s’en passe des choses pas très normales… En guise d’ouverture à cette édition 2023, c’est à un retour franc et direct à la clôture de l’édition 2021 que nos amis de ZoneBis nous ont conviés, à savoir la découverte d’un Shin Godzilla chapeauté par le réalisateur Shinji Higuchi (Lorelei) et le scénariste/producteur Hideaki Anno (Neon Genesis Evangelion). En s’emparant cette fois-ci d’une autre figure mythique du patrimoine nippon à haute teneur kaïju (le super-héros Ultraman, déjà sujet d’un bon paquet de jeux vidéo super-pourris), les deux bougres ne font que réitérer tout ce qu’il avait su mettre en place pour honorer il y a deux ans le Dieu du kaïju-eïga. Soit un spectacle réalisé via un grand écart entres les trucages de l’époque et la technologie d’aujourd’hui, mais où la démesure du spectacle attendu n’est qu’épisodique (on doit compter à peine vingt-cinq minutes sur 1h52 de projection) et réduit à l’état de zeste entre des tunnels de dialogue mettant en scène le gros bazar technocratique qui entoure l’arrivée d’Ultraman et des créatures qu’il combat. On a beau être en terrain connu, et s’amuser souvent d’un casting rempli de visages récemment vus chez Ryusuke Hamaguchi ou Hirokazu Kore-eda, un détail nous fait grincer des dents tout au long de Shin Ultraman : cette tendance pénible à laisser les personnages paraphraser l’action ou profiter de chaque scène pour expliquer le scénario sans laisser ce rôle à l’action elle-même. La sensation d’assister à un film qui commente en boucle ses propres enjeux stratégiques se fait d’autant plus sentir que les personnages (tantôt des humains stressés, tantôt des extraterrestres philosophes) n’en ratent ici jamais une pour faire péter leur science, entre du charabia pour matheux, des bouquins de Lévi-Strauss, des réflexions sur la nature humaine, et une jolie dégoulinade de proverbes à caler entre la poire et le fromage. Tout ceci pourrait donc n’être qu’un blockbuster frustrant si Higuchi n’avait pas pris soin de dynamiser sa trame feuilletonesque par un tsunami de cadrages sophistiqués et jouissifs, laissant sa caméra prendre toutes les perspectives les plus dingues pour accentuer la petitesse des humains (elle prend ici parfois le point de vue d’un dossier ou d’une télécommande tenue à la main !) et isolant les personnages dans des recoins ou des cadrages éloignés, le tout au sein d’un système de raccords parfois trop rapides pour être englobés en totalité. D’où un montage proche du zapping permanent qui épuise autant qu’il stimule, ici parfaitement raccordé à cette juxtaposition de tons hétéroclites qui caractérise le résultat final… A noter que la sortie de projo s’est poursuivie dans l’espace rencontres du cinéma Comoedia où avaient lieu un apéritif pour les festivaliers ainsi qu’une exposition du travail de l’artiste Vincent Bergeron.

Vampyres (José Ramón Larraz)

JOUR 2 : BOYS AND GIRLS

Un truc entre filles pour démarrer la journée ? Pourquoi pas… Histoire d’entamer la rétrospective en trois actes consacrée au réalisateur José Ramón Larraz, quoi de mieux que des succubes vampiriques et lesbiennes en guise de valeurs sûres ? Pourtant, c’est peu dire que Vampyres nous aura laissés sur notre faim. Quand bien même le résultat détonne un minimum en apportant une forte dose de violence et d’érotisme à une catégorie de film d’horreur gothique dont la Hammer fut le chantre, la structure narrative laisse clairement à désirer en raison d’un principe répété en boucle pendant un peu moins d’une heure et demie. En gros, quelqu’un prend l’une des vampires en stop, celle-ci l’amène dans son château, lui fait boire du vin au coin de feu de cheminée (on picole encore plus dans ce film que dans Sideways !), l’emmène ensuite dans son lit pour de très chauds ébats, et le laisse se réveiller au petit matin avec de jolies entailles et morsures un peu partout quand il n’est pas déjà mort. Du déjà-vu pour vous ? Et pourtant, cette équation en cinq phases se décline ici plusieurs fois de suite, souvent avec le même personnage (un quinqua pas très fute-fute), et ensuite avec un autre couple de vacanciers qui pêchent pépère à côté du château avant de devenir eux aussi la proie de ces deux femmes en quête de sexe et de sang. De ce fait, en raison d’une narration trop convenue et aussi peu évolutive, Larraz échoue à conférer la moindre étrangeté à son atmosphère lourde, pourtant riche de promesses au travers des premières scènes. On ressort de là en se disant qu’on a déjà vu ça mille fois, et qu’en fin de compte, le seul fait d’y aller franco sur les piments sexy et sanglants n’était en rien un gage de singularité.

Wes Craven a-t-il déjà été un grand cinéaste ? Question sensible pour l’auteur de ces lignes, tant il fut souvent question de nuancer des opinions trop expéditives envers le bonhomme, que ce soit dans la louange ou dans la raillerie. Et si les quatre films de la saga Scream (non, il n’y en a jamais eu d’autres !) se redécouvrent aujourd’hui comme de vrais films ludiques et théoriques, ses débuts dans le métier – en général les plus fréquemment sujets à la vénération chez les cinéphages bisseux – ne cessent de prendre de vilaines rides. Ce que l’on avait déjà dit à propos de La Colline a des yeux colle tout aussi bien à La Dernière maison sur la gauche : des opus fauchés à l’aura sulfureuse et dégénérée qui exhibent tant de scories et d’inexpérience en mise en scène pour ne pas tomber aujourd’hui dans l’oubli sous l’effet de remakes infiniment supérieurs. Si l’on peut reconnaître un impact certain à cette première réalisation de Craven (conçue avec l’aide de son ami scénariste Sean Cunningham), c’est d’avoir su poser les bases d’un cinoche d’horreur furibard et craspec, destiné aux amateurs de trash et d’ambiances malsaines, à partir d’une base formelle proche du cinéma X (dans lequel le cinéaste débuta d’ailleurs sa carrière sous un faux nom !). Soit une ballade sauvage déviante, dénuée d’images explicitement pornographiques (le sexe arraché à coups de dents restera hors champ !) mais riche en sévices innommables, pratiqués par un trio de marginaux drogués sur deux petites adolescentes alors en quête de Marie-Jeanne. Du moins avant que le trio démoniaque ne fasse halte chez les parents d’une de leurs victimes, passant ainsi de prédateurs à proies. Quand bien même son scénario décalque celui de La Source d’Ingmar Bergman, quand bien même son traitement des scènes de torture inspira bon nombre de cinéastes (de Tobe Hooper à Rob Zombie en passant par Mario Bava), ce premier film de Craven se redécouvre aujourd’hui comme un film de petit malin, arrivé au bon endroit et au bon moment pour remuer les estomacs fragiles. Sa direction d’acteur lamentable, sa scénographie zéro et son impact émotionnel discutable ont aujourd’hui tôt fait de rendre sa réputation sulfureuse très surfaite. De quoi se persuader encore que Craven réussira bien mieux par la suite à s’imposer en précurseur des différentes mutations du genre horrifique, que ce soit en donnant vie au personnage de Freddy Krueger (best boogeyman ever) ou en tordant les codes éculés du slasher avec la saga Scream.

On devait au collectif suédois Crazy Pictures le très intéressant The Unthinkable sorti en 2018, dans lequel brillait cette faculté de placer une œuvre à la croisée non seulement des genres mais aussi de thématiques on ne peut plus concrètes. On ne s’avancera pas en disant que leur nouveau film UFO Sweden, à qui est revenu cette année l’honneur d’ouvrir la compétition longs-métrages, suive le même exemple d’un bout à l’autre. On avoue qu’en sortie de projo, et aussi sympathique soit-il, ce petit film était à la fois très familier dans ses enjeux et assez délicat à caractériser. Avait-on affaire à un ovni protéiforme qui s’amusait de la fascination ufologue au travers d’une bande de spécimens bien gratinés, soudain extraits de leur routine à base de cafés et d’assemblées générales proches de la réunionite ? S’agissait-il d’une sorte de Stranger Things du pays des Krisprolls, au vu d’un personnage principal – une adolescente marquée par la disparition de son père ufologue il y a huit ans – et d’une esthétique visuelle s’en rapprochant à grands pas ? Ou devait-on simplement savourer un cocktail à la fois barré et rafraîchissant autour d’une chasse à l’ovni telle qu’on aurait pu la visualiser dans une quelconque production Amblin ? Déjà, la troisième option fiche le camp, tant le film manque cruellement de folie et d’audace pour transcender son pitch de départ, et ce d’autant plus que les péripéties promptes à créer la surprise et l’émerveillement ne se comptent même pas sur les doigts d’une main. A quoi viennent s’ajouter aussi l’évolution d’un récit qui tend à nous rejouer le double climax final d’Interstellar, à base d’explications de la mécanique des trous de ver et de réunion père-fille par-delà l’espace-temps. La comparaison a beau être fatale, elle ne pèse pas bien lourd face à la frustration de savourer un délire geek au point mort. Un film de timoré, en somme ? Plus ou moins…

Vu que la journée a démarré sur des trucs entre filles, autant la finir par des trucs entre garçons. Et c’est ainsi qu’en guise de la traditionnelle séance porno du festival, nos amis de ZoneBis nous ont concocté le « cock tale » idéal : un double programme Fred Halsted avec ses deux moyens-métrages L.A. Plays Itself et Sextool. D’entrée, on remercie très chaleureusement notre ami érudit Eric Peretti pour avoir lâché le nom de Chantal Akerman durant sa présentation de la séance. Pas seulement pour nous avoir appris que la papesse du cinoche bobo-arty fut il y a très longtemps caissière d’un cinéma porno newyorkais qui diffusait entre autres l’un de ces films, mais surtout parce que son nom nous aura servi de repère devant ce qui s’apparentait bel et bien à de l’arty, pour le coup extrémiste et explicite. Quand bien même ces deux péloches gay-SM furent ici présentées dans des copies restaurées et intégrales en provenance de la collection muséale du MoMA de New York, leurs velléités pseudo-expérimentales ont hélas vite fait de tourner complètement à vide. Dans le cas du premier, alternant les ébats en pleine nature et les pratiques SM dans des quartiers interlopes via une narration scindée en deux, tout se résume à une série de surimpressions artificielles et de bande-son aberrante, casant de la musique classique ad nauseam dans un montage à la finition plus qu’approximative. Des erreurs qui se répètent dans le second, lequel va néanmoins bien plus loin avec un ton infiniment plus cru et dérangeant, où le malaise suscité par les scènes hard (dont certaines ne font qu’étaler des jeux de scarification et de sadisme à la limite de l’insoutenable) va de pair avec une bande sonore se résumant à de la bouillie nonsensique. Entre un son de perceuse qui accompagne un fist-fucking et une prise de son que l’on jurerait effectuée à deux centimètres d’une friture, le bilan est atterrant. Au final, rien de bandant, rien de stimulant, rien d’intéressant. Juste une mauvaise hallucination à évacuer en fin de projo avant d’aller faire dodo.

L’Inconnu de Shandigor (Jean-Louis Roy)

JOUR 3 : DRAG ME TO HELL

Premier film suisse à entrer en compétition officielle au festival de Cannes (cela remonte à 1967), L’Inconnu de Shandigor fut longtemps considéré comme perdu. Et cette rareté avant-gardiste issue de la patrie des Ricola n’a pas manqué de provoquer un choc esthétique pour inaugurer cette troisième journée. D’entrée, on refusera de le lire comme la parodie de film d’espionnage que d’aucuns prétendent y voir. Sur la base d’un postulat tout ce qu’il y a de plus codifié (plusieurs états et organisations se disputent les plans d’une invention révolutionnaire destinée à désamorcer les armes nucléaires), Jean-Louis Roy joue certes avec les clichés du genre tout en y injectant par-ci par-là ceux de la série B (c’est quoi ce « monstre » caché dans la piscine ?), mais sa démarche diffère en raison d’un sens du burlesque utilisé à des fins de décalage. A bien des égards, on pense souvent à une sorte d’amorce de ce que F.J. Ossang mettra en place bien des années plus tard dans ses propres films. Rien n’y manque : même relecture plastique des codes de l’espionnage, même mantra esthétique qui évoque l’omniprésence d’un pouvoir déshumanisé (la Guerre Froide est ici suggérée) par le biais de l’architecture des décors, même réel travaillé par des enjeux politiques cryptés, mêmes individus aux confins de l’incongru (le film frappe fort côté casting en invitant Jacques Dufilho, Howard Vernon et même Serge Gainsbourg !). Le choix de décors hallucinés, allant des usines et monuments genevois jusqu’au parc Güell de Barcelone, charpente une très belle combinaison entre esthétique rétro-futuriste et architecture imposante. Ne pas s’y tromper : ici, le décor est un personnage à part entière, capté et (dé)cadré sous des perspectives singulières, et l’enjeu central du récit – ce fameux « Annihilator » que tout le monde veut récupérer – a surtout valeur de MacGuffin. De quoi s’inscrire à merveille dans cette tradition de films de genre poétiques qui, de Franju à Resnais, confinent au réalisme fantastique à mesure qu’ils tendent vers l’abstraction. Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro iront d’ailleurs jusqu’à reconnaître leur dette au film : non seulement ces personnages au crâne rasé nous invitent à ne pas chercher plus loin l’origine du Bunker de la dernière rafale, mais Daniel Emilfork y jouait déjà le savant fou handicapé longtemps avant La Cité des enfants perdus (le futur « Krank » s’appelait ici « Von Krantz »). On rêve déjà que cette précieuse rareté sorte le plus vite possible en Blu-ray. Sa remasterisation étant très récente et ses droits entre les mains de l’éditeur Carlotta, nul doute que ça ne saurait tarder.

Si vous avez toujours eu envie de voir ce que peut donner le cinéma espagnol dès lors que toutes les barrières de la censure s’effondrent pendant un très court instant – en raison de la chute du régime franquiste – et autorisent les cinéastes à oser filmer les choses les plus impensables sur un écran de cinéma, Black Candles est fait pour vous. D’une certaine façon, ce second film de la rétrospective consacrée à José Ramón Larraz pourrait n’être qu’une banale redite de Vampyres : un couple se rend dans un lieu pas très rassurant et devient la cible d’individus qui le sont encore moins. Sauf que la tambouille du jour a de quoi friser l’hallucination : des messes noires, des satanistes, du vaudou, du sadisme cruel, de la nudité en veux-tu en voilà et même une pointe de zoophilie au travers de la pénétration d’une pythie callipyge par un bouc en rut ! On peut comprendre pourquoi Larraz ne s’est jamais montré des plus loquaces sur ce film érotique tourné par pur opportunisme, en vue de capitaliser sur les bas instincts de ces gros vicelards de spectateurs en manque de choses scandaleuses. La démarche est ici des plus simples : on y va franco sur à peu près tout, histoire d’exorciser notre soif d’images horribles dont Franco (le dictateur, pas l’ami Jess) nous a privé ! Le plus dingue, c’est que la médiocrité assez hallucinante du film – renforcée par un doublage anglais visiblement torché par des doubleurs de films pornos qui n’ont jamais vu le film – finit par provoquer un agréable effet Kiss Cool. Avouons que le racolage dont il fait preuve et la quantité astronomique de nudité qu’il étale à l’écran ne l’empêchent pas de donner vie à de beaux moments d’érotisme qui émoustillent, incarnés par de très belles actrices à la plastique de rêve. Sans parler du fait que cette bisserie délestée du moindre tabou invite à prendre témoignage de ce moment furtif de l’Histoire du cinéma ibérique où le trash à tout prix devenait soudain la norme. En soi, ce n’est pas rien.

On attendait tellement de Venus, nouveau long-métrage du très doué Jaume Balagueró qui intègre cette année la compétition longs-métrages. Parce que le réalisateur révélé par La Secte sans nom et intronisé avec [REC] semblait avoir perdu pas mal de son mojo depuis au moins trois films, au point de laisser à d’autres le soin de reprendre son flambeau d’un cinéma de genre inventif et vénère. On était prêts à faire des efforts pour se dire que la disparition de son génie d’antan ne le priverait pas de quelques chocs bienvenus, mais non, c’est loupé, et ce nouveau film est donc à rajouter à la liste. Où est le problème ? Un peu partout, à vrai dire. D’abord dans un scénario à triple visage (voire plus) qui, à force de combiner thriller nerveux, fantastique prégnant et croyances occultes, vire au gros fourre-tout ésotérique. Pour résumer, une jeune danseuse déleste ses mafieux de patrons de leur drogue et file se planquer chez sa sœur, dans une barre d’immeuble du nom de « Venus » qui abrite pas mal de secrets inquiétants, et ce alors même qu’une mystérieuse éclipse devient le sujet central des informations télévisées. Avec tout ça, le concept risqué du « trois films en un » trouve très vite ses limites. Pour cause de rythme en dents de scie, d’abord. Pour cause de clichés et de poncifs que Balagueró compile à la pelle, entre une héroïne inconsistante au possible, des vilains malabars aussi mal rasés que cons comme des robinets, un trio de vieilles rombières pas nettes du tout (à cause du film précédent, on grille ici l’idée du cérémonial occulte avec dix longueurs d’avance !), et surtout une énième redite du thème de l’enfance sacrifiée sur lequel le cinéaste n’a clairement plus une goutte de jus dans le citron. La combinaison entre surnaturel ibérique et action à la EuropaCorp se solde ainsi par un échec très frustrant, grillant ses meilleures cartouches à la queue leu leu jusqu’à une toute dernière scène tellement ridicule qu’elle pourrait presque suffire à signer l’arrêt de mort du film. Ce n’est heureusement pas le cas, mais ce n’est pas passé loin…

Bien qu’inclus dans un Cabinet des Curiosités taillé pour lui, Combat Shock (aussi connu sous son titre original American Nightmares) aurait pu très bien avoir sa place dans la rétrospective « En pleine rue », tant ce qu’il montre du territoire urbain a de quoi rejoindre la tonalité sombre des quatre films de cette rétrospective. Quoiqu’il en soit, cette ultime séance de la journée fut une bonne occasion de tutoyer la déprime avant d’aller se rouler en position fœtale sous la couette. Son réalisateur Buddy Giovinazzo, pour le coup invité à présenter son film ainsi que La Dernière maison sur la gauche, fut en outre hélas contraint d’annuler sa venue au dernier moment pour cause d’événement familial. Ce qui ne l’empêcha toutefois pas de nous gratifier de quelques petites introductions où les mots « dirty » et « fucked up » étaient ceux qui revenaient le plus souvent. Logique quand il s’agit d’évoquer un tel film, distribué par la firme Troma auprès un tournage plus fauché tu meurs. La scène d’ouverture en donne une très belle preuve en essayant de reproduire le conflit vietnamien dans le jardin des parents du réalisateur – pas de commentaire. En revanche, toute la partie post-Vietnam situé dans les taudis les plus délabrés de Staten Island en a assez sous le capot pour malmener nos tripes et nos nerfs sensibles. Giovinazzo ne prend pas de gants pour décrire l’errance désespérée d’un ex-soldat traumatisé par la guerre et qui finit par perdre pied en se confrontant au crime et à la misère. Bien avant une scène finale si abominable qu’elle fut coupée aux Etats-Unis, la fascination du jeune cinéaste pour Eraserhead et Taxi Driver – dont il est une sorte de rejeton teigneux – tire sans cesse profit de son budget de cochon-tirelire pour donner chair à un univers mental aussi déstabilisant que concret. On en vient à s’étonner de détourner de l’œil ou se boucher les oreilles face à des trucages aussi grotesques que ce nourrisson agonisant (véritable sosie de l’alien de Mac et moi !), mais tout est ici dû à un montage sonore redoutable qui touche là où ça coince, là où ça fait mal, là où la psychose et la dépression débordent de l’écran pour interpeller le témoin. La démarche, radicale et assumée en dépit des contraintes, fonctionne à plein régime sur une heure et demie. Pas mal du tout pour un réalisateur précoce qui n’aura hélas jamais su transformer l’essai, se perdant par la suite dans la réalisation d’épisodes de Tatort ou du segment le plus faible de l’anthologie The Theatre Bizarre.

Gloria Mundi (Nikos Papatakis)

JOUR 4 : SCREAMING QUEENS

Bien que le nom de Nikos Papatakis ne fasse pas forcément tilt chez le cinéphile lambda, un simple petit coup d’œil jeté sur son parcours souligne à quel point l’homme fut important : producteur de John Cassavetes et de Jean Genet, source d’inspiration pour Nico du groupe The Velvet Underground, et réalisateur d’une poignée de films, donc ce Gloria Mundi jusqu’au-boutiste qui signa plus ou moins la fin de sa carrière. La meilleure façon de le décrire serait encore la suivante : il suffit d’imaginer un émule d’Andrzej Żuławski aux commandes d’un film centré sur les tortures commises pendant la guerre d’Algérie, et dirigeant la performeuse Marina Abramović en guise de cobaye d’une mise en abyme qui fait se confondre le joué et le ressenti. A partir de là, ce pamphlet ultra-subversif – qui fut d’ailleurs en son temps retiré des salles pour cause d’attaques à l’explosif revendiquées par l’OAS – ne se contente pas de jouer la carte de la dénonciation poids lourd des exactions d’antan, avec une colère également dirigée contre une certaine bourgeoisie parisienne intello-pédante qui se prend ici une bifle bien méritée. Tout relève ici d’une expérience de cinéma convulsive et extrême, fouillant et raclant jusqu’à l’os les rapports humains et sociaux sur fond de guerre et de terrorisme, en y superposant par la même occasion un point de vue choc sur le rapport d’une actrice à son metteur en scène (ici invisible et omniprésent à la fois). Dès les premiers plans du film, il ne fait plus aucun doute que l’actrice Olga Karkatos, à la fois épouse et égérie de Papatakis, s’est confondue avec son personnage et le sujet même du film, n’hésitant pas à s’automutiler à la brûlure de cigarette ou à s’électrocuter elle-même à la gégène pour renforcer l’impact de sa performance. Il en résulte un torrent de cris, de rage et d’hystérie paroxystique, clivant par nature mais d’une puissance filmique à l’épreuve de toute critique. Lorsque le générique de fin a démarré, personne n’a applaudi, tout le monde ayant préféré attendre que la lumière s’allume pour sortir silencieusement de la salle. Pas par déception vis-à-vis du film (les retours étaient en majorité dithyrambiques) mais par nécessité de devoir prendre un peu de temps pour encaisser la violence du choc.

A peine avions-nous le temps de reprendre nos esprits suite au choc Gloria Mundi que l’heure était venue d’inaugurer enfin la thématique centrale du festival avec le méconnu Smithereens de Susan Seidelman. Pour une rétrospective de films annoncés comme étant durs et sans concessions sur « la vie en pleine rue », ce premier film avait clairement valeur de bouffée d’oxygène, s’attachant à capturer une tranche de vie punk du début des années 80 avec une vraie tendresse dans le regard et la caractérisation. On ne s’étonnera pas d’entendre les accompagnants du festival parler d’une sorte de version punk de Diamants sur canapé, car c’est exactement ça. A ceci près que la punkette, ici objet de désir d’un jeune homme ayant quitté son Montana pour la faune newyorkaise, ne développe pas une obsession pour tout ce qui brille mais pour tout ce qui serait susceptible de favoriser ses plans de carrière en tant qu’aspirante diva du mouvement punk, ce qui en fait une héroïne ô combien attach(i)ante. D’où une péloche underground de belle facture, menée sans temps mort et tournée caméra à l’épaule sans aucun moyen (ce qui rejoint l’esprit de cette contre-culture dont elle souhaite capturer l’essence), et dont la présentation tout à fait inattendue en compétition au festival de Cannes en 1982 lui permettra de rentrer fissa dans l’Histoire comme l’un des premiers – sinon le premier – films indépendants américains à y être célébré. Susan Seidelman ne chômera d’ailleurs clairement pas par la suite : Madonna flashera tellement sur son film qu’elle s’empressera de lui confier la réalisation de certains de ses clips, ce qui les amènera à collaborer trois ans plus tard sur Recherche Susan désespérément dont Smithereens affichait déjà les stigmates.

Retour à la compétition longs-métrages avec un Missing sur lequel le mot d’ordre avait été très simple : ne rien lire et ne rien savoir à son sujet est la condition sine qua non d’un grand effet de surprise. Même en ayant respecté la règle à la lettre, on fera un peu la grimace sur ce point-là. Le simple fait d’apprendre en intro que son réalisateur japonais Shinzô Katayama fut l’assistant réalisateur de Bong Joon-ho sur Mother et son segment du film collectif Tokyo ! a même réussi à conditionner notre ressenti, tant ce second film du bonhomme, coproduit entre la Corée du Sud et le Japon, sent davantage la rosée du matin calme que celle du soleil levant. Difficile de rentrer dans les détails sans déflorer ce qui est à la fois le sujet central du film mais aussi le fond caché d’un scénario centré sur la disparition inexplicable d’un veuf et la recherche menée par sa fille pour le retrouver. Histoire de se la jouer mollo sur le spoiler, on se contentera de dire que le sujet se relie directement avec l’un des phénomènes les plus ancrés dans la société nippone, mais que le traitement a tout à voir avec cet art de la narration gigogne et déconstruite dont font preuve les cinéastes sud-coréens dans leur traitement du thriller. Il y a dans Missing de nouveau cette idée de creuser le passé, de chercher l’indicible dans ce qui a été caché à la vue de tout le monde, et bien sûr d’utiliser la cellule familiale comme dommage collatéral de cette mise à l’épreuve. On est donc en terrain connu, et on ne va pas s’en plaindre. Il n’en reste pas moins que Katayama n’a ni la virtuosité narrative d’un Bong Joon-ho ni la sophistication visuelle d’un Park Chan-wook. Son film se regarde donc comme un ersatz de très belle tenue, capable de contrebalancer la résolution trop rapide de son puzzle par quelques audaces de mise en scène. En particulier celle de la toute dernière scène, à cheval entre Haneke et Antonioni, qui constitue à elle seule une magistrale leçon de cinéma.

Alors là, franchement, le Cabinet des Curiosités a frappé hyper fort pour une séance de deuxième partie de soirée ! Imaginez quelqu’un d’assez suicidaire pour oser pondre une relecture – en réalité une séquelle improbable – du Cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene, et que cette personne bonne à enfermer à l’asile ne soit ni plus ni moins que le génial réalisateur de cet extraordinaire film pornographique que fut Cafe Flesh en 1982. Eh oui, c’est bel et bien à la team de Stephen Sayadian que l’on doit cette réappropriation d’un chef-d’œuvre séminal de l’expressionnisme allemand sous un angle coloré, outrancier et déviant à tous les étages. Et d’entrée, tout se met à changer : le docteur Caligari a troqué l’allure d’un vieillard à lunettes pour celle d’un clone de Marlene Schiappa (en moins laide et en moins conne) coiffé avec la perruque d’Anna Karina, qui s’amuse on ne sait pas trop pourquoi à transférer les hormones de l’hypothalamus du cerveau d’un patient à un autre. Et vu que ses deux nouveaux patients sont un tueur en série cannibale et une femme au foyer au taux de nymphomanie qui crève le plafond, on vous laisse imaginer le délire à suivre… Inutile de chercher la moindre logique dans cette authentique masterclass de psychédélisme queer-déjanté dont le seul et unique but consiste à vous faire vriller les nerfs oculaires, les cellules nerveuses et le service trois pièces ! Loin d’un portnawak musicalement irritant à la Forbidden Zone (ouf !), Dr. Caligari puise davantage dans le talent de plasticien de Sayadian qui, au-delà de l’humour nonsensique et d’un érotisme totalement barré, ne cesse ici d’isoler ses acteurs dans des postures outrancières au sein de décors ouvertement artificiels et cubistes. A cheval entre le trip sous LSD et le Grand-Guignol queer, le cocktail est juste explosif. Un plaisir qui s’est poursuivi un peu plus tard dans la nuit avec la présence d’un invité-surprise : Daniel Bird, grand spécialiste de la restauration de films (on lui doit notamment celles des films de Zulawski et de Borowczyk), qui aura offert au public des Hallus un diaporama des photos les plus dingues de l’exposition Stephen Sayadian en guise de dessert bien pimenté !

Candy Land (John Swab)

JOUR 5 : BARBARIAN SOUNDS

La séquence « débandade » de la compétition longs-métrages, on la doit à Candy Land de John Swab, objet de polémique au dernier festival de Locarno que quelqu’un sur le site du festival a voulu exagérément rattacher au cinéma de Gregg Araki pour le catégoriser un minimum. C’est un peu fort de café dans le sens où le ton s’en écarte très fortement pour épouser non pas les contours d’un trip mêlant deux angoisses transversales (punk-ado d’un côté, crypto-apocalyptiques de l’autre) mais ceux d’une comédie noire lambda où les fous de Dieu se frittent à la génération white trash ici symbolisée par un groupe de prostitué(e)s squattant les alentours d’une station-service. Dès l’arrivée d’une gamine fondamentaliste en froid avec sa secte de naissance, c’est à un jeu de massacre répétitif que le film nous convie, grillant son fond réel au bout d’une demi-heure pour ensuite le laisser tourner en toute régularité pendant l’heure qui reste. Certes, l’humour noir vient parfois contrebalancer le sadisme des scènes (on peut féliciter William Baldwin dans un rôle de shérif libidineux et visqueux) et le groupe d’actrices donne souvent chair à une très attachante sororité, mais la recette tourne à vide pour s’achever pile poil comme on l’avait anticipé. Des promesses non tenues pour une série noire trash qui ne laissera aucun souvenir mémorable dans la tête.

Plus les années passent, plus le même phénomène ne cesse de se reproduire aux Hallus : là où l’on espère toujours qu’une compétition courts-métrages puisse être en quelque sorte les « tapas » du festival (avec plein de trucs super bons et super variés à grignoter), il n’y a au final que très peu de choses à sauver dans l’ensemble. Cette année plus encore que les précédentes, c’est la frustration qui reste souveraine avec seulement une préférence, deux curiosités inégales et que du fade tout autour. En l’état, on ne peut clairement saluer que le concept et la virtuosité de Nu, petit film québécois d’Olivier Labonté LeMoyne à cheval entre humour grinçant et angoissante étrangeté. Le contexte est très réduit (deux jeunes gens ivres de désir dans une voiture en pleine forêt nocturnes, des rôdeurs à poil tout autour d’eux) mais le résultat foudroie par la peur qu’il parvient à susciter, par la sensualité qui finit par en devenir le corollaire, et surtout par de fortes facultés techniques qui, par instants, tutoient le génie minimaliste de John Carpenter – la musique électro semble d’ailleurs être un clin d’œil revendiqué. Du tout bon que les intrigants O de Dominik Balkow et Jackdaw de Mac Nixon suivent avec un minimum d’audace : le premier détonne par sa façon de puiser un large répertoire de visions effrayantes et poétiques à partir de la figure du « cercle » ou du « trou » (hélas, la structure est répétitive et ne mène nulle part), tandis que le second fouille la notion de déterminisme dans un contexte post-apocalyptique avec une certaine tendance au réalisme magique (hélas, son ésotérisme laisse froid et ne cesse de mouliner du cliché). Trois surprises plus ou moins intéressantes qui auront clairement dominé le reste de la compétition, en l’état des plus faibles. Commençons par dire que l’animation sort grande perdante : Dog Apartment de Priit Tender donne dans la stop-motion pseudo-poétique qui tourne à vide, Hi ! How are you ? traduit les angoisses mélancoliques de sa réalisatrice en oubliant d’y injecter de vraies idées en à peine cinq minutes, et l’insupportable In the Big Yard inside the Teeny-Weeny Pocket relève du gribouillis torché par un mioche nippon ayant sniffé tout le pot de colle Cléopâtre. Ne restent alors que le très déroutant Surveillance Film de Tanner D. Masseth qui saborde son approche expérimentale des caméras de surveillance (surtout sur le Web) par des sous-titres qui racontent le film à la place des images, et le très crispant Claudio’s Song d’Andreas Nilsson qui tutoie le néant avec ses grotesques ruptures de ton musicales.

Retour au Cabinet des Curiosités avec un film clairement calibré pour cette catégorie. Présenté de façon érudite et précise par le critique et essayiste Yal Sadat (auteur d’un livre récent et très complet sur le genre « vigilante »), Joe, c’est aussi l’Amérique était un film que l’équipe des Hallus rêvait de diffuser depuis un petit moment. Il est facile de comprendre pourquoi : en dépit de la présence du futur réalisateur de Rocky, d’un statut de premier succès pour la légendaire firme Cannon (du moins avant qu’elle ne parte en vrille dans les nudies et la bisserie racoleuse) et d’un bel éloge de Quentin Tarantino dans son livre Cinema Speculation, ce pamphlet cinglant reste encore aujourd’hui assez méconnu en France, sans doute parce que noyé parmi le flot de prototypes post-Taxi Driver ou de vigilantes cumulés suite au succès d’Un Justicier dans la ville. Il y aurait pourtant pas mal de choses à dire à son sujet. Des reproches, oui, quelques-uns par-ci par-là, qu’il s’agisse d’un rythme assez mollasson ou d’une seconde partie assez démonstrative dans son propos. Mais surtout la satisfaction d’y dénicher l’un des rares regards francs sur l’impasse sociologique dans laquelle le pays de l’Oncle Sam se complait au fil des générations. Car c’est d’un clash générationnel dont parle ce film, tirant ainsi le portrait d’une vieille garde réac et déphasée face à l’explosion d’une contre-culture hippie aux antipodes de leurs idéaux ultralibéraux. La plus grande force du film vient de son objectivité imparable, ne privilégiant aucun point de vue orienté pour au contraire creuser tout ce qui relève d’un schisme sociétal et suivre comment le retour aux armes devient le réflexe quasi-survivaliste d’une société parano en perdition de ses idéaux. Drivé par la prestation épatante de Peter Boyle (le fameux « Joe » du titre), Joe, c’est aussi l’Amérique annonçait déjà mine de rien bon nombre de films ultérieurs qui sauront prendre le pouls d’une Amérique chaotique qui frise la terre inconnue pour ses énergumènes les plus bornés – on pense notamment au génial Chute libre de Joel Schumacher. Quoi qu’il en soit, voici encore un film qui permet de saisir en quoi un pays aussi divisé que les Etats-Unis n’en finit décidément pas de mal finir.

Le choc était annoncé depuis si longtemps, il a bien eu lieu. La compétition longs-métrages s’étant caractérisée cette année par une belle enfilade de films à cheval entre la frustration et la déception, il était indispensable qu’au moins un film vienne balayer d’un revers de la main cet océan à la surface plate. Là-dessus, Limbo ne fut pas une vague mais un tsunami. Né d’une pluie si diluvienne et constante que le torrent ne pouvait qu’en découler, violent, dévastateur, ultime. Ce film, qui loupa de peu sa place dans la compétition de l’an dernier suite à un problème de copies (il fut remplacé par l’excellent She Will), laisse sa vraie nature nous exploser enfin au visage : ni plus ni moins qu’un Everest de nihilisme ultra-sauvage dans un Hong Kong crasseux et dédaléen. Les habitués du cinéma ultra-dark de Soi Cheang (dont le très hardcore Dog Bite Dog nous avait laissé de très grosses cicatrices) ne se sentiront pas pour autant les pieds dans leurs pantoufles face à ce polar apocalyptique, d’une facture graphique largement plus bluffante et dont la noirceur se fait hypnotique par le biais d’une beauté visuelle renversante. Dans ce terrifiant jeu du chat et de la souris entre un serial-killer insaisissable et un flic désabusé, ici contraint de faire équipe avec un nouveau venu et surtout la punkette responsable du coma éternel de sa femme, Cheang nous convie à une monstrueuse descente aux enfers, au cœur d’une mégalopole-dépotoir en mode Seven ou Blade Runner qui réduit à l’état d’insectes les dernières traces de l’humanité. Le rythme effréné de la narration et l’énergie inouïe du filmage font ici l’effet d’un coup de boule permanent qui vrille les orbites et tire vraiment fort sur les terminaisons nerveuses, ne laissant aucun espoir transparaître tout au long d’un déluge d’ultra-violence qui, paradoxalement, touche au cœur par un désespoir digne du cinéma de Peckinpah et par une quête de rédemption vite transformée en un chemin de croix inimaginable. Dans ce véritable acte de résistance d’un cinéma hongkongais de plus en plus absorbé par la Chine continentale, tout, d’un Scope épuisant de richesse au score envoûtant de Kenji Kawai en passant par l’abandon total des acteurs (impossible d’oublier la prestation hallucinante de la jeune Cya Liu), apparaît comme monumental, tant dans sa radicalité que dans son absence de compromis. A peine avions-nous fini la projo que l’on apprenait la double bonne nouvelle : non seulement Limbo venait de gagner le Grand Prix au festival du polar de Reims (les Hallus allaient faire de même deux jours plus tard), mais en plus, le distributeur Kinovista annonçait enfin sa sortie tant attendue dans les salles françaises pour cet été. On ne manquera pas de revenir plus en détail sur ce chef-d’œuvre instantané à ce moment-là. D’ici là, soyez prêts à noircir votre agenda…

A peine avions-nous le temps de lâcher quelques mots sur Limbo, les jambes encore tremblantes et le cortex encore dévasté, qu’il nous fallait revenir en salles pour l’ultime morceau de la journée, lui aussi très chargé en noirceur et surtout réalisé par celui dont Soi Cheang fut pendant longtemps l’assistant. Hommage rendu au grand et hélas regretté Ringo Lam, véritable franc-tireur de la Nouvelle Vague hongkongaise auquel Sébastien Lecocq, l’un des visages familiers de l’équipe des Hallus, avait récemment consacré un excellent livre publié aux éditions Aardvark. Et avec quel film, du coup ? City on Fire ? Full Alert ? The Victim ? Ou peut-être un bon Risque maximum, qui sait ? Que nenni : c’est au contraire au seul et unique wu xia pian de sa carrière, le très baroque et très énervé Temple du Lotus Rouge (aussi connu sur le titre Burning Paradise), que revient l’honneur d’asperger le grand écran du Comoedia avec du sang, des tripes et toutes sortes de peintures colorées. Sous couvert d’évoquer l’incendie du Temple de Shaolin (une légende chinoise pourtant perçue par certains comme un fait historique avéré) par une secte sanguinaire en pleine dynastie Qing, Ringo Lam accomplit ici un double exploit, renouvelant avec brio la figure connue de Fong Sai-yuk (un héros déjà interprété dans le passé par Jet Li) et brouillant la dualité réalité/fiction par un ton à plusieurs visages, comme si le film d’aventures et l’horreur métaphorique se faisaient tout à coup le yin et le yang. En l’état, le résultat a autant valeur de Category III inavoué (l’humour le plus grotesque y côtoie la barbarie la plus extrême) que d’un petit frère jumeau de The Blade de Tsui Hark, où le tableau d’une Chine barbare et bestiale va de pair avec une perception chaotique du Bien et du Mal. Et bien entendu, la noirceur propre au cinéma de Ringo Lam s’y infuse dans chaque scène et dans chaque enjeu, élevant très haut le taux de cruauté graphique et laissant certains acteurs – en particulier un méchant plus méchant que le plus méchant des super-méchants du cinoche HK ! – pousser leur interprétation fiévreuse vers de sacrées cimes. Le tout sous la forme d’un huis-clos baroque dans un temple aux allures de tombeau, avec encore plus de pièges cruels que dans toute la saga Indiana Jones (le décor rappelle d’ailleurs étrangement celui du Temple maudit). Là encore, comme pour le film précédent, impossible de ne pas en sortir sur les rotules.

Pixote, la loi du plus faible (Hector Babenco)

JOUR 6 : PUTAIN DE CHAT !

Quiconque a déjà découvert Pixote à sa sortie en salles ou en VHS doit encore avoir la marque de la baffe sur la joue – on sait que ce fut le cas du réalisateur Spike Lee et du chanteur Nick Cave, tous deux de très grands admirateurs du film d’Hector Babenco. Le redécouvrir sur grand écran bien des années plus tard dans une nouvelle restauration – hélas amputée de son fameux pré-générique où le cinéaste introduisait face caméra le contexte des favelas de Sao Paulo – n’a rien fait pour atténuer la violence du choc, tant la rage de ce cinéaste brésilien agitateur de consciences traverse les décennies sans s’abîmer. Abîmé est en revanche l’adjectif qui revient le plus souvent en tête dans ce portrait de l’enfance sauvage, à côté duquel n’importe quel livre de Charles Dickens passerait pour la niaiserie la plus inoffensive du monde. Divisé en deux parties distinctes mais consubstantielles (la première dans une maison de redressement pour enfants délinquants, la seconde dans un espace urbain gorgé de faux espoirs), Pixote opère une apnée si atroce dans les bas-fonds de la promiscuité que le spectre du documentaire se fait d’abord ressentir. Tout tient ici sur les épaules d’une brochette de jeunes acteurs non professionnels et criants d’authenticité, en particulier le jeune Fernando Ramos Da Silva, interprète de Pixote dont le destin tragique et l’assassinat à l’âge de dix-neuf ans sont impossibles à évacuer à chaque vision. Passant du réalisme hardcore au mélodrame expressionniste, Babenco ne nous épargne rien : errance, brimades, rackets, viols, désespoir, drogue, prostitution, dénuement physique et moral. Le fait que ce film aux relents de thriller nihiliste soit joué par des enfants ajoute au malaise, tout en faisant écho au travail ultérieur de Fernando Meirelles sur La Cité de Dieu (un film qui doit énormément à Pixote). Aucun espoir, aucun lendemain joyeux, aucun horizon ensoleillé à extraire de ce film-choc. Et même s’il n’égale pas la puissance narrative et graphique de Carandiru (de très loin le plus grand film de Babenco), Pixote réussit de bout en bout à placer la caméra et le spectateur sur une zone où ils ne devraient (et ne voudraient) pas se placer, c’est-à-dire à la limite de l’humain… Ah d’ailleurs, on a cherché un chat là-dedans, et fort heureusement, il n’y en avait pas…

Vous en connaissez beaucoup, des films de presque trois heures qui commencent sous la forme d’une relecture des Dix Commandements (le « messie » menacé de mort et recueilli par une famille d’adoption dont il va s’émanciper pour accomplir son destin), qui évoluent ensuite par une déférence assez dingue à la figure du héros telle que définie par Joseph Campbell, qui font ensuite mille virages à la seconde du côté du musical kitsch à la Bollywood et du revenge-movie hardcore, et qui, au moment où tout semble sur le point de se conclure, nous balancent sans crier gare un flash-back d’une heure qui renvoie Le Seigneur des Anneaux aux oubliettes pour ce qui est de pondre la bataille la plus épique de tous les temps ? Et tout ça avec un cliffhanger de fou furieux juste avant un générique de fin qui annonce déjà un deuxième épisode tout aussi monumental ? Non, bien évidemment, vous n’avez jamais vu ça, et ce même si RRR trône en très haute position dans votre Top de l’année dernière. L’enthousiasme ayant été maximal autour du méga-blockbuster indien de S.S. Rajamouli (récemment oscarisé et gagnant du Grand Prix des Hallus l’an dernier), on comprend l’envie de nos collègues de ZoneBis de nous offrir le diptyque Baahabuli en guise de prolongations. On pourrait se contenter de répéter tout ce que l’on a déjà dit à propos de ce cinéma indien fou, riche et d’une générosité sans limite, mais ce serait enchaîner les lapalissades – et le début de ce paragraphe est déjà assez parlant en soi. Ce qui est sûr, c’est qu’au bout d’approches répétées de ce cinéma, dont chaque réalisateur local semble dissimuler un Tsui Hark en puissance sous la dhoti, les arguments sont trop nombreux pour ne pas avoir envie de hurler aux distributeurs de nous abreuver avec ce genre de méga-spectacle au lieu de nous gaver comme des oies avec un amas de cochonneries Marvel pondues à la chaîne. Il ne fait désormais plus de doute que si l’expérience collective de la salle se doit d’être réveillée, c’est du côté du cinéma télougou qu’il faut aller piocher : tout là-bas est fait pour maximiser le rapport au grand écran, la multiplicité des émotions et l’effet de sidération. Mais pour revenir plus en détail sur La Légende de Baahabuli, on préférait alors suspendre notre jugement dans l’attente de la suite et fin de ce diptyque, diffusée le lendemain après-midi… et toujours, croisons les doigts, sans le moindre chat à l’horizon…

Deuxième ration de « vie dans la rue » aujourd’hui en plus de Pixote, et c’est encore mieux lorsque le ton change radicalement d’un film à l’autre. Avec Style Wars, le documentaire prend le relais de la fiction, et la misère laisse place à une tonicité en relation directe avec le sujet traité : le street art. Attention, pas celui pensé et pratiqué à la sauce Banksy ou Mr Brainwash (Faites le mur), mais au contraire cet art hors-la-loi qui refait le portrait de la rue à grands coups de graffiti, de rap et de break-dance. Soit la triple matière (écrite, orale, corporelle) de ce qui, au début des années 80, portera les germes prégnantes du mouvement hip-hop. Avec quasiment la même énergie musicale et objective qu’un David LaChappelle parti à la découverte du krump dans Rize, le réalisateur Tony Silver se révèle aussi doué pour recueillir les témoignages des artisans de ce mouvement que pour s’imposer en témoin direct de ce raz-de-marée culturel – on suit ici la création d’une vaste fresque étape par étape sur la façade blanche d’un immeuble. Mieux : en prenant les tags dessinés sur les wagons du métro de New York comme axiome de départ, il met bien le doigt sur l’ambiguïté de cette pratique (art ou vandalisme ?) en laissant chacun libre de son propre jugement, ne dissimule rien des méthodes entreprises par les autorités pour contrer ce genre de pratique (mention spéciale à un effarant clip publicitaire dans lequel on reconnaît la chanteuse Irene Cara !) comme de la récupération intello-artistique dont cette dernière fit ensuite l’objet, et au bout de compte, capture avant tout un territoire urbain en pleine mutation. Tout est là, du témoignage d’une époque qui (s’)improvise jusqu’à l’exposition de ceux qui (s’)exposent, en passant par le « lifting » imposé au décor urbain par ceux qui n’en peuvent plus de rester enfermés dans son hors-champ… La seule chose dont on soit sûr en sortant de ce documentaire, c’est que les chats sont bien plus flippants qu’un tag sur le métro…

Mine de rien, en une poignée de films, le réalisateur Ti West a su s’imposer en valeur sûre du cinéma d’horreur. Homme d’orchestre qui cumule bon nombre de postes techniques (réalisation, production, scénario, montage) et qui avait fait son entrée sur la scène internationale avec l’intéressante suite de Cabin Fever, le bonhomme s’est surtout caractérisé par un respect absolu de cette science horrifique, à la fois graphique et corrosive, telle qu’elle fut mise en pratique durant les années 70. Soit un premier degré redoutable et fièrement revendiqué, sans distanciation théorique ni zeste de post-modernisme, visant magistralement à laisser le spectateur sonné par le coup qu’on vient de lui infliger au lieu de le laisser absorber le coup en question sans effet secondaire. Le tout avec une maestria visuelle si prégnante que les louanges n’ont pas manqué de pleuvoir, notamment ceux du grand Martin Scorsese qui confia avoir eu du mal à dormir après avoir découvert Pearl. On ne se montrera pas aussi élogieux que lui, pour le coup. Préquelle centrée sur l’antagoniste de X et ce dans l’attente d’une suite directe intitulée MaXXXine qui refermera la trilogie, Pearl se plante un peu sur sa démarche d’origin story, en l’état ultra-prévisible et encombrée de références archi-visibles (du Magicien d’Oz à May en passant par Carrie). Soit une jeune femme piégée dans la ferme isolée de sa famille, entre une mère cruelle et un père comateux, et dont l’obsession à mener la vie glamour que lui offre le cinéma va se changer peu à peu en folie meurtrière. La force et la limite de Pearl sont à glaner là-dessus : là où X était un ensemble global qui donnait beaucoup à (perce)voir derrière ce qui était au premier plan, l’héroïne est ici un passionnant et magnifique centre de gravité autour duquel le reste parait secondaire, pour ne pas dire assez fonctionnel. Au-delà d’un sous-texte à peine ébauché sur la Première Guerre Mondiale et le caractère subversif du 7ème Art, c’est la tendance à tout psychologiser qui coince – le long monologue de Pearl a valeur de surlignage. A côté de cela, Ti West a beau multiplier les arabesques de l’âge d’or hollywoodien (cadrages, bande-son, typographie du générique), cette tendance à faire du Douglas Sirk en mode sadico-gore est comme un chemin trop balisé, sans surprise ni fulgurance véritable. Seul un bel effet de split-screen, qui tend à changer l’écran de cinéma en test de Rorschach grandeur nature, réussit à faire illusion. De même que le long plan fixe qui accompagne le générique de fin, dévoilant les mille nuances progressives d’un sourire qui se fait de plus en plus crispé et inquiétant, justifie à lui seul les louanges adressées à la prodigieuse Mia Goth, dont le poids dans l’écriture et la production a sans doute été considérable… Là encore, il y avait plein d’animaux un peu partout : des vaches, des moutons, des vers, une oie, un crocodile, un clébard, mais toujours pas de chat…

Vous vous demandez pourquoi on vous parle de ces putains de chats depuis plusieurs paragraphes ? C’est tout simple : on s’attendait tellement à en revoir un, tout blanc et miaulant en boucle avec des yeux qui clignotent, dans l’ultime film de cette journée que l’on guettait son apparition dans tous les autres films. Quiconque a déjà vu House une seule fois dans sa vie, y compris en copie détériorée avec une bande-son approximative, n’a jamais pu oublier cette créature de l’enfer, figure diabolique et omnisciente d’un calvaire macabre et complètement WTF imposé à une jeune lycéenne japonaise (Belle) et à ses six amies (Kung-Fu, Binocles, Mélodie, Sweet, Mach et Fanta… oui, je sais, c’est n’importe quoi !) lors d’une visite de la maison de campagne de sa grand-tante (une sorte de Mary Poppins cannibale). A part pour souligner à quel point aucun film de maison hantée n’est allé aussi loin dans le n’importe quoi, ne comptez pas sur nous pour vous livrer une analyse creusée du film culte de Nobuhiko Ōbayashi – on a clairement baissé les bras au second visionnage. Même dans une copie restaurée que Potemkine ressortira en salles d’ici quelques mois, cet objet de culte pop des années 70 défie plus que jamais le sens et la logique. On y voit des têtes coupées qui volent, des matelas qui violent, un piano qui dévore les doigts, un globe oculaire qui sort d’une bouche, un miroir cassé qui pisse du sang, une horloge qui traite la tête humaine comme une orange pressée, un toqué changé en grappes de bananes, et surtout ce putain de chat démoniaque qui surgit toujours dans un coin du décor pour nous donner envie de shooter dedans ! Bon, il y a aussi une mélodie si répétée qu’elle nous tape sur le système, une succession nonsensique d’artifices visuels (filtres colorés, stop-motion, matte-painting, image subliminale, cadres imbriqués…) et de formats narratifs (du muet au cartoon) qui frise l’exercice de création instinctive sans queue ni tête, et des héroïnes de manga kawai qui se la jouent stéréotypées sans frilosité. Que glaner au fond d’un pareil délire, à ce point-là prompt à jeter aux chiottes tout prisme de lecture cartésien ? A la rigueur, peut-être la piste du conte psy qui piège les âmes jeunes et virginales dans l’antre d’une marâtre louche, mais c’est clairement l’effet hallucinogène de ce champignon sur pellicule qui mène la danse. On est effaré mais aussi dérouté, on s’amuse mais on ne sait pas pourquoi, on savoure mille surprises (bonnes ou mauvaises) mais on rame à en appréhender l’enchaînement. Au final, osons comparer House à un film comme Mind Game : l’un se complait dans son portnawak surréaliste quand l’autre sait en extraire mille stimulations, tant réflexives que sensorielles. Le « jamais-vu », c’est très bien, mais c’est mieux avec une ligne directrice.

Baahubali 2 : La Conclusion (S.S. Rajamouli)

JOUR 7 : TERRE BRÛLÉE

Si les rares spectateurs en salles du premier Baahubali ont dû attendre pas moins de deux ans pour découvrir la suite (et ainsi élucider ce terrible cliffhanger qui clôturait le premier volet), le public des Hallus n’aura eu que vingt-quatre heures pour subir ce suspense insoutenable. Enfin, « insoutenable »… façon de parler, puisque les enjeux dramaturgiques développés dans le premier volet – en particulier ces jeux de pouvoir entre maîtres et esclaves – suggéraient déjà ce qui avait pu mener le roi Baahubali à finir mortellement transpercé par l’épée de son oncle. C’est donc à un Baahubali 2 sensiblement plus long que revient l’honneur de dévoiler le pourquoi du comment et de concrétiser la revanche du fils caché de Baahubali sur le félon Bhallaladeva qui a volé le trône du vaste royaume de Mahishmati. Cette conclusion devait aussi être une confirmation des très hauts espoirs qu’offrait le premier volet. Aucune surprise à constater qu’ils sont concrétisés avec brio par un second volet qui multiplie par deux tout ce qui avait été installé auparavant. Dramaturgie shakespearienne, excroissance lyrique, tragédie romantique et scènes d’action à l’inventivité inaltérable s’enchaînent sans discontinuer durant trois heures pleines à craquer, tout en laissant une place prépondérante pour les jeux de pouvoir (ici creusés dans leurs moindres micro-détails) et les affrontements dantesques (dont un climax final à la God of War qui coche toutes les cases du défouloir ultime). Tant pis si les SFX ont toujours l’air d’être finis à la pisse (le diptyque nous donne parfois l’impression de revoir la bouillie numérique de Wu Ji !), tant pis si les acteurs n’en finissent jamais d’abuser des œillades forcées, tant pis si les numéros musicaux (paroles comprises !) nous font presque hurler de rire de par leur démesure kitchissime… Tout ceci n’est que du pinaillage de mauvaise augure face à du très grand cinéma populaire, fort d’une liberté créatrice dont on ne voit jamais la ligne d’horizon, qui intronise pour de bon S.S. Rajamouli comme l’égal indien de Tsui Hark. Et on pèse nos mots.

Pour cette année-là, c’est peu dire que la rétrospective José Ramón Larraz n’aura pas été des plus concluantes : trois œuvres dont la cruauté et le malaise sous-jacent, présentés comme argument de vente d’un cinéaste rare, auront finalement dû se prendre le mur d’une mise en scène au mieux anecdotique, au pire académique. C’est à peine si le troisième et dernier de la liste, en l’occurrence Whirlpool (par ailleurs le premier film de Larraz), offre un léger surplus qualitatif – c’est hélas une certaine forme d’indifférence polie qui nous gagne. Il y avait là encore un postulat fascinant avec ce duo pervers formé par un jeune photographe anglais et sa « tante » sexuellement frustrée qui, surveillés de loin par un flic enquêtant sur de mystérieuses disparitions, se mettent à la recherche de proies féminines censées satisfaire leurs fantasmes les plus déviants. La musique de Stelvio Cipriani et la tenue plus que correcte des séquences érotiques (pour le coup élevées par la très grande beauté des actrices) sont certes des arguments tout sauf négligeables pour rendre cette heure et demie relativement agréable. Mais parler d’un film « agréable » est un contre-argument qui pèse hélas très lourd, tant le malaise que l’on souhaiterait ressentir n’est ici qu’en surface. De l’ambiance lourde de la campagne londonienne à la perversité du tandem principal en passant par le thème de la frustration sexuelle et du fantasme pris en photo, chaque composante de Whirlpool est hélas traitée « à plat », sans relief ni impact, ce à quoi viennent s’ajouter un casting au jeu globalement éteint et un climax final royalement bâclé. On ne parlera certainement pas de ratage mais d’un ventre mou permanent que l’on mettrait autant sur la compte d’une facture visuelle trop basique que sur celui d’une narration plus illustrative qu’autre chose. La seule grande satisfaction que l’on puisse en tirer, c’est d’avoir au moins pu découvrir une partie de l’œuvre d’un cinéaste méconnu dont la carrière reste encore aujourd’hui très peu analysée. C’est toujours ça.

Il fut aussi temps juste après de refermer avec brio l’autre thématique du festival (« En pleine rue ») avec, pour le coup, une magnifique rareté. A l’origine de Streetwise, il y a un travail photographique effectué par Cheryl McCall et Mary Ellen Mark pour le magazine Life, décrivant avec force clichés aussi concrets qu’évocateurs, le quotidien et la réalité des « enfants perdus » de l’Amérique – le choix s’est ici porté sur la ville de Seattle. C’est à Martin Bell, alors époux de Mary Ellen Mark, qu’est revenu le soin de prolonger ce travail par le biais du 7ème Art, avec ce qui s’impose très clairement comme une pièce documentaire de tout premier ordre. Ouvertement kaléidoscopique dans son enchevêtrement de destins et de témoignages en off, le résultat décrit sans fard ni misérabilisme la vie de ces jeunes ados livrés à eux-mêmes, contraints de survivre par le larcin ou la prostitution dans un terrible environnement de violence urbaine. Que ce soit pour mettre en perspective les liens qui les réunit (dans les faits ou dans la pratique) ou pour rendre vibrant le moindre micro-événement capturé (un choix de maquereau, un couple qui s’entraide, un lien familial fragilisé, etc…), tout le film ne cesse de contourner l’effroyable d’une telle situation pour au contraire exhaler une profonde rage de vivre dans chaque séquence, aidé en cela par une caméra en perpétuel mouvement. Chaque caractère imprimé sur la pellicule, chaque visage capté comme un paysage, chaque intention de la bande-son est une porte ouverte sur un espace que l’on rechignerait d’ordinaire à visiter et qui, soudainement, touche aussi bien au cœur qu’à l’universel. On jurerait d’ailleurs que Larry Clark – lui aussi photographe – est un jour tombé sur ce documentaire, les futurs portraits photographiés et filmés de ses kids trouvant ici des similitudes plus que tangibles. En outre, il nous semble incompréhensible qu’un bijou pareil ait pu non seulement ne jamais être distribué en France, mais surtout ne jamais avoir connu de projection en festival où que ce soit dans l’Hexagone. Une fois encore, les Hallus ont fait de nous des privilégiés.

Des privilégiés, nous l’étions aussi pour fêter avec toute l’équipe cette seizième édition une fois de plus jubilatoire lors d’une séance de clôture sans un seul siège vide ! En plus d’annoncer un record de fréquentation encore battu et un Grand Prix commun (pour le jury et pour le public) décerné à ce qui demeurait de très loin la plus grosse claque cinématographique de cette édition 2023, l’équipe de ZoneBis aura su nous faire chauffer les attentes à blanc vis-à-vis du film de clôture, d’ores et déjà connu pour avoir provoqué une hystérie collective de fou furieux au dernier festival de Sitges (où il rafla d’ailleurs la majorité des prix). Avec aux commandes le réalisateur finlandais de Père Noël Origines et de Big Game, et surtout avec un concept riche en perspectives hardcore (un chercheur d’or mutique de la Laponie de 1944 se retrouve pris en chasse par un escadron de soldats nazis qui veulent s’emparer de son butin), le très attendu Sisu – un mot finnois intraduisable qui désigne juste une détermination hors de commun – nous avait été vendu comme une tuerie totale, un massacre jubilatoire, une machine à charcuter du Waffen-SS à la chaîne. Tant d’attentes pour une hystérie hélas au point mort dans la salle, les fous rires et les signes de jubilation se faisant assez rares devant ce qui ne fut finalement qu’une petite série B pas honteuse mais pas mémorable. Ne serait-ce que par la division du récit en chapitres et la fureur graphique du générique de fin, on sent l’envie de Jalmari Helander de s’inscrire dans tout un pan du western guerrier et bisseux, des années après qu’Enzo Castellari et Quentin Tarantino aient chacun à leur manière imposé des standards précis en la matière. Mais pour cause d’un récit linéaire qui prend un peu trop son temps au lieu de donner chair à une furie sanglante ininterrompue, le rythme en dents de scie accuse de sévères baisses de régime jusqu’à un troisième acte qui va même jusqu’à se la jouer Fury Road du pauvre avec une grosse scène d’action sur route et une poignée d’amazones captives en mode rébellion. On sort de là vaguement amusé mais aussi globalement frustré par la façon dont le film a été survendu. Rien qui ne puisse toutefois gâcher le souvenir d’une semaine cinéphile aussi riche et fabuleuse que les années précédentes, et que l’on revivra avec la même intensité d’ici quelques centaines de jours. Comme d’habitude, ce sera long d’attendre. Comme toujours, on se montrera patient.

– Grand Prix de la compétition longs-métrages :

Limbo de Soi Cheang

– Grand Prix de la compétition courts-métrages :

Dog Apartment de Priit Tender

– Prix du Jury pour la compétition longs-métrages :

Limbo de Soi Cheang

– Prix du Jury Lycéen pour la compétition courts-métrages :

Dog Apartment de Priit Tender

1 Comment

Merci pour ce nouvel (et traditionnel) bilan des Hallus. Pour ma part, puisque je ne suis pas lyonnaise, ce bilan comble à chaque fois ma curiosité, mon intérêt et le plaisir de lire cette chronique ! Alors, j’ai noté la version punk de Diamants sur canapé, Smithereens, ou encore Missing…Quoiqu’il en soit, je compte ne pas manquer Limbo et sa descente aux enfers.

Catherine.