Intro

Trente ans… Trente ans que le visage de la science-fiction a changé pour toujours. Trente ans que la licorne continue de courir dans nos mémoires. Trente ans que Ridley Scott, pourtant toujours animé d’un vrai désir de cinéma et d’un perfectionnisme hallucinant, n’a pas réalisé un film aussi immense. Trente ans, aussi, que le futur décrit par Philip K. Dick et cristallisé sur grand écran par le réalisateur d’Alien finit par déborder dans la réalité. Trente ans pour se rendre réellement compte à quel point Blade Runner n’a volé en rien son statut de « film visionnaire ». Aujourd’hui encore, les revisionnages se succèdent autant que le nombre de versions du film, et ça reste toujours aussi inépuisable : expérience immersive d’une puissance rare et réflexion philosophique sur la notion même d’humanité, le film n’en finit plus d’enchanter les cinéphiles et d’inspirer les cinéastes. Mais c’est surtout un film-charnière, situé autant à la croisée de deux genres (film noir et science-fiction) qu’à un instant précis de l’histoire du cinéma, qui traduit en son sein les mutations sociales, environnementales et technologiques, sous la forme d’une mise en garde contre les erreurs du futur.

Si on a pu entendre tout et son contraire sur les difficultés qui ont permis de mener le film à son terme, on peut néanmoins profiter de l’occasion pour revenir sur la genèse mouvementée du projet, de son écriture difficile jusqu’à la sortie récente d’une version définitive qui s’impose clairement comme la meilleure de toutes… Tout comme les répliquants du film (les fameux « Nexus ») ont évolué en six modèles successifs et chaque fois plus développés, le film a lui-même évolué de la même manière, passant du statut d’échec commercial absolu à celui de chef-d’œuvre incontesté à travers un travail de recherche et de remontage qui s’étira sur plus de vingt années. Aujourd’hui, ce travail est achevé, et nous allons donc revenir en détail sur chaque grand moment de ce projet colossal, maître-étalon de la science-fiction moderne. Histoire de se mettre dans l’ambiance, autant faire comme pour la scène d’ouverture : ouvrir grand les yeux face à un tableau chargé de richesses et à l’horizon quasi infini.

« Mon arme, c’est la caméra. J’aurai ce que je veux. Si vous êtes avec moi, tant mieux. Si vous n’êtes pas avec moi, tant pis pour vous »

Ridley Scott

Nexus 1

LANCEMENT DU PROJET

Retour au commencement, donc… Nous sommes en 1975. A cette époque, un certain Hampton Fancher, acteur de cinéma et de télévision, décide de se lancer dans l’écriture d’un scénario. Sans succès. Ayant également envie de produire un film, Fancher choisit finalement de se lancer dans la science-fiction, un genre déjà très en vue à l’époque. En 1978, il réussit à acquérir, sous les conseils de son ami Jim Maxwell et pour un montant très limité, les droits d’une nouvelle rédigée par l’écrivain Philip K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de montons électriques ?, afin d’entreprendre la rédaction d’un scénario basé sur cette nouvelle. Il faut d’ailleurs préciser qu’au départ, l’idée centrale du récit (un détective bureaucrate qui pourchasses des androïdes dans un futur éloigné) ne plait pas tant que ça à Fancher, mais elle éveille tout de même en lui un certain potentiel commercial. De plus, les différents questionnements philosophiques posés par Dick et le contexte futuriste incroyablement sombre décrit dans sa nouvelle (un monde chaotique, ravagé par la surpopulation et les catastrophes écologiques) abordent l’idée que des androïdes, devenus les esclaves d’une humanité au bord du gouffre, se surprennent à éprouver des sentiments et des angoisses existentielles, au point de devenir presque plus humains que leurs créateurs. Si l’on ajoute à cela une intrigue influencée par le film noir, tous les ingrédients semblent à l’époque réunis pour accoucher d’un grand film.

Problème : la nouvelle de Dick n’emballe pas Hollywood, de même que la première version du scénario rédigé par Fancher. Même la modestie adoptée par le scénariste ne trouve pas preneur : le film était alors envisagé comme un tout petit film, pas cher, tourné dans une seule pièce avec très peu d’acteurs. Dans son script, Fancher prenait soin de se focaliser sur des éléments précis de la nouvelle, en particulier la question écologique, la disparition de la vie animale et la surpopulation des grandes villes. Un autre scénario est donc élaboré, beaucoup plus détaillé et ambitieux, et le producteur Michael Deeley, dont l’une des précédentes productions (Voyage au bout de l’enfer de Michael Cimino) vient tout juste de faire un tabac aux Oscars, donne finalement son accord. Un titre est alors choisi : Dangerous days. Peu emballé, Fancher fait la grimace, mais garde à l’esprit que le titre pourra être modifié par la suite. Or, ce sera plus rapide que prévu car, peu de temps après, l’un des livres les plus réputés de William S. Burroughs inspirera ce qui deviendra le titre définitif du film : Blade Runner.

A ce stade, le projet est donc bel et bien lancé, et Deeley se lance alors à la recherche d’un réalisateur. Or, à l’époque, ce n’est un secret pour personne, la science-fiction venait tout juste de prendre son envol auprès du grand public avec le succès planétaire de Star Wars. En outre, au même moment, voilà qu’un autre film vient à la surprise générale de dépasser la barre des 100 millions de recette au box-office US : Alien, deuxième long-métrage d’un réalisateur britannique nommé Ridley Scott. Comme constat, cela suffit pour persuader Deeley de tenir l’homme de la situation. Mais d’emblée, il se frotte pourtant à deux obstacles : d’une part, Scott n’est pas très ravi à l’idée d’embrayer directement sur un autre film de SF et d’autre part, gros paradoxe, il s’était déjà engagé sur le mythique projet Dune avec Dino DeLaurentiis, qu’il envisageait comme un nouveau Star Wars. La mort soudaine du frère aîné du cinéaste, décédé d’un cancer incurable, sera un coup dur qui poussera sans doute Scott à injecter une longue liste d’éléments sérieux et pessimistes dans Blade Runner, à savoir une peinture sombre du monde, un récit sur la perte de contrôle et le combat perdu contre la mort. Du coup, en relisant plusieurs fois le script de Fancher, Scott y perçoit très vite la possibilité d’un film noir urbain et futuriste, accepte finalement de prendre les rênes du projet, et abandonne du même coup Dune, qui reviendra entre les mains de David Lynch pour le résultat quasi désastreux que l’on connait…

ACCORDS ET RÉÉCRITURES

A l’époque, en partie à cause de l’échec commercial du génial Blow Out de Brian de Palma, la société Filmways vient tout juste d’être rachetée par un ancien patron d’Universal, Raphael Etkes. C’est vers lui que Deeley se tourne pour fixer le financement du film. Douze millions de dollars ? Pas suffisant pour donner vie à l’univers décrit dans le récit. Et comme la compagnie elle-même rencontre alors de grosses difficultés financières, tout le monde semble être dans l’impasse. Une seule option, aussi risquée que coûteuse, est alors choisie pour convaincre les distributeurs et les financiers : débuter la création de l’univers et des décors, pendant qu’une autre équipe se chargera de commencer les repérages. Des gens de la MGM et d’United Artists sont alors sollicités, mais c’est Alan Ladd Jr, président de la Ladd Company à l’époque, qui accepte après avoir lu le scénario. Le deal est donc le suivant : Ladd met sept millions sur la table pour les droits de distribution aux Etats-Unis, et en parallèle de cela, sept millions supplémentaires sont rajoutés par l’intermédiaire d’une compagnie financière dirigée par Jerry Perenchio et Bud Yorkin (lui-même très admiratif du travail de Philip K. Dick). En échange, les financiers exigent la totalité des droits pour la télévision et la vidéo, ainsi qu’une part du surplus des recettes en salles. L’accord est signé, et tout le monde semble alors persuadé que le film sera un énorme carton. Ils ne savent pas encore le cauchemar qui les attend…

Alors que financiers et producteurs se mettent d’accord, Ridley Scott débute un long processus de réécriture avec Hampton Fancher et, au bout d’une dizaine de versions jugées non satisfaisantes, sent très clairement que la situation devient interminable. Si l’on ajoute à cela que Deeley commençait lui aussi à émettre des doutes sur l’aspect romanesque de l’histoire ainsi que sur la difficulté à concrétiser des éléments encore un peu vagues sur un écran de cinéma, rien n’allait s’arranger. C’est alors que le choix du cinéaste porte vite ses fruits : réputé pour son perfectionnisme, Scott se met alors à questionner chaque détail du scénario afin de tout visualiser. L’une de ses questions va même jusqu’à créer la stupéfaction chez les producteurs : vu que toute l’action se situe dans une pièce, qu’y a-t-il à l’extérieur, de l’autre côté de la vitre ? A quoi ressemble l’univers du film ?

La première audace du cinéaste réside dans ce changement majeur : faire sortir les personnages, à condition que l’univers décrit par Dick supporte l’idée que le chasseur pourchassait une proie qui n’était pas « humaine ». D’où le souhait de Scott de supprimer les mots « robot » et « androïde » (trop utilisés à l’époque) pour les remplacer par le synonyme « répliquant ». Concernant l’univers du film, Scott commence à déballer un nombre incalculable de références chères à ses goûts culturels, du steampunk à Métal hurlant en passant par les BD d’Enki Bilal, et en profite même pour ajouter plusieurs idées scénaristiques qui transforment et enrichissent considérablement le script de Fancher. L’une d’elles sera celle qui entérinera des années plus tard le culte autour du film : il s’agit de la fameuse licorne, vue à travers le rêve du protagoniste, traduisant quelque part sa possible identité de répliquant. Selon la légende, une ouverture assez originale (très orientée « western ») est même suggérée pour introduire le personnage de Rick Deckard au début du scénario, mais ne sera finalement pas retenue…

Très vite, de légères disputes commencent à éclater dès que le moindre changement est suggéré dans le script, et avant même que tout soit établi, les débats se mettent à envenimer les rapports. Signe terrible de ce début de n’importe quoi : alors même que pas un seul mètre de pellicule n’a été tourné, une discussion sérieuse commence déjà à naître autour de la scène de sexe entre Deckard et la répliquante Rachael (cette scène, une fois filmée, doit-elle tomber dans l’explicite ou pas ?). Finalement, afin de faire avancer les choses, Deeley choisit d’éjecter Fancher du processus de réécriture, et le scénariste David Webb Peoples (qui signera des années plus tard le script d’Impitoyable de Clint Eastwood) est alors engagé pour coucher les nouvelles idées de Ridley Scott sur papier. Des scènes entières sont modifiées, d’autres ajoutées ou supprimées, ce qui ne plait pas du tout à Fancher.

Il n’empêche que cette nouvelle collaboration porte ses fruits : n’ayant pas lu le roman de Dick et ne souhaitant d’ailleurs pas le lire, Scott collabore ici avec un scénariste très réceptif à ses idées, qui possède en outre beaucoup plus de distance que lui par rapport au script d’origine. En outre, Peoples apporte une réelle simplification au script qui permet à la structure narrative du film d’émerger tout doucement, et laisse de côté les aspects beaucoup trop cérébraux du récit d’origine. C’est d’ailleurs à lui que l’on doit l’inoubliable scène finale du film : à l’origine, Deckard éliminait le terrible répliquant Roy Batty en haut de l’hôtel Bradbury, ce qui sera finalement abandonné. Par ailleurs, avec la contribution inattendue de Rutger Hauer (à ce moment-là, ce dernier était déjà engagé pour jouer Roy), une superbe réplique sur « les souvenirs qui se perdent dans le temps comme les larmes dans la pluie » est ajoutée, ce qui enrichit alors la scène et le personnage. En fin de compte, la version finale du scénario, validée par à peu près tout le monde, formera un parfait équilibre entre la vision cérébrale de Fancher et la narration dynamique de Peoples, le tout supervisé par un cinéaste désormais en pleine possession de son sujet.

Nexus 2

COMPOSITION DU CASTING

Le personnage de Rick Deckard n’étant pas décrit spécifiquement dans le scénario, le choix de l’acteur reste assez ouvert. Durant l’écriture, Hampton Fancher pensait déjà à Robert Mitchum, qu’il jugeait encore assez jeune et assez robuste pour incarner un détective obstiné, et certains dialogues ont même été écrits en pensant à lui. Or, la liste des acteurs envisagés est assez vaste, couvrant même une large partie des acteurs renommés d’Hollywood. Dustin Hoffman est alors jugé comme l’un des acteurs plus intéressants pour le rôle, surtout au vu de sa ressemblance avec le Deckard dessiné sur les story-boards, mais sa personnalité et son style ne semblent clairement pas coller pour un tel personnage. Peu après, Harrison Ford est rapidement retenu, notamment à cause de l’intervention de l’actrice Barbara Hershey qui suggèrera directement à Fancher (également producteur exécutif sur le film) de le prendre en considération pour le rôle. Sur le moment, Ford n’est pas trop convaincu par le personnage et suggère quelques modifications à Scott, qui seront retenues pour la plupart. De plus, son look et son attitude, à la fois cool et sérieuse, séduisent tout le monde, ce qui achève de convaincre Scott et les producteurs qu’il incarnera un Deckard en tous points idéal…

Pour ce qui est de Rutger Hauer, la tâche fut simple : c’est en visionnant les films hollandais de Paul Verhoeven (dont les provocateurs Turkish Delight et Soldier of Orange) que Scott décide de l’engager sans même avoir pris le temps de le rencontrer. Coup de bol supplémentaire : étant lui-même un grand connaisseur des références graphiques de Scott (notamment Bilal), Hauer est si emballé par le scénario qu’il en arrive à suggérer lui aussi un grand nombre de suggestions et d’apports pour le personnage de Roy Batty. Très enthousiaste, Scott lui conseille alors de conserver tout cela au chaud pour le tournage…

Le choix de l’actrice qui incarnerait la répliquante Rachael se révèle plus délicat, vu que les producteurs se mettent en tête de rechercher une inconnue et que les filles auditionnées ne donnent pas satisfaction. Une astuce est alors élaborée sous l’impulsion de Scott : l’acteur Morgan Paull (qui jouera l’interrogateur Dave Holden dans la scène d’ouverture du film) est choisi pour mener les auditions dans une série de face-à-face où il jouera lui-même le personnage de Deckard. Sur l’ensemble des actrices qui lui donneront la réplique, seule la débutante Sean Young se démarquera dès le début. En outre, sa ressemblance avec Vivian Leigh sera l’un des détails qui pousseront Ridley Scott à l’engager, l’intelligence et la dureté dégagée par son visage et son caractère étant en adéquation totale avec le personnage de Rachael…

Le second personnage féminin, la répliquante Pris, ira finalement à Daryl Hannah grâce aux talents de gymnaste de cette dernière. Son look sera d’ailleurs improvisé lors des essais sans passer par la rencontre avec les maquilleuses, Scott souhaitant que les actrices auditionnées inventent elles-mêmes leur personnage lors de l’audition : il suffira à l’actrice d’une perruque trouvée dans un panier, de gros sourcils et des yeux noircis en référence au Nosferatu de Werner Herzog pour remporter le rôle. Un vrai personnage de cirque, sensuel et quasi freak, qui fait même sensation à côté d’autres prétendantes plus féminines et soignées. Pour la petite histoire, l’une de ces actrices auditionnait également pour le rôle de Mary, une autre répliquante, qui sera finalement coupée au montage d’une part en raison de la grève des acteurs, d’autre part en raison d’un budget si serré que Scott s’est senti contraint de faire des sacrifices. Là encore, le projet limitait quelque peu ses ambitions et gagnait beaucoup à ne pas s’éparpiller sur ses enjeux… Enfin, le dernier répliquant féminin, Zhora, était initialement décrit comme une femme jouant avec des serpents. Un détail très payant : lorsqu’elle reçoit le scénario, l’actrice Joanna Cassidy appelle Scott pour lui dire qu’elle possédait un python de Birmanie et qu’elle se sentait totalement à l’aise avec cette idée. Là encore, comme avec Daryl Hannah, Scott tombe sur une actrice à la fois puissante et athlétique, et lui offre très rapidement le rôle.

L’un des personnages les plus énigmatiques du film, Gaff, est en revanche une pure création de l’acteur Edward James Olmos : multiethnique, multilingue, mystérieux, doté d’un regard étrange et d’un vocabulaire très spécifique (le « cityspeak »), ce personnage est réellement né pendant la préparation du film. Influencé par ses recherches sur la linguistique, l’acteur choisit alors de mélanger plusieurs langues (anglais, français, espagnol, hongrois, etc…) au cityspeak afin de refléter la culturalisation de Los Angeles. De plus, concernant le personnage, son allure de dealer exotique colle finalement bien avec son statut de responsable des sales besognes, épaulant Deckard tout au long de son enquête sans jamais perdre un œil sur lui. C’est même, sous certains aspects, le personnage le plus fascinant de tout le film, aussi bien pour les caractéristiques décrites ci-dessus que pour ses obsessions déclinées sous forme de gimmicks (la plus évidente étant son jeu avec les origamis)… D’autres seconds rôles viendront ensuite compléter le casting de façon homogène, assurant ainsi une distribution dénuée de réelles considérations commerciales et débordant d’intérêt pour ce projet artistique.

CRÉER LE FUTUR

« Je voyais une énorme toile, très polyvalente, à l’intérieur de laquelle nous allions établir nos propres règles ». Cette déclaration du chef décorateur Lawrence G. Paull résume assez bien le défi colossal que représentait la direction artistique du projet. Les problèmes financiers sont d’ailleurs soulevés au cours de la préparation du film, en particulier pour un détail capital du scénario : l’idée d’un Los Angeles plongé sous la glaciation ne s’avère pas réalisable avec un budget aussi limité, d’abord pour pouvoir gérer le transport des décors vers le nord des Etats-Unis (on imagine aisément les galères), ensuite pour éviter la construction de décors trop complexes qui viendront engendrer un coup de production ingérable. Du coup, une fois de plus, le script subit une volée de changements et tout est repensé dans ses moindres recoins : dans Blade Runner, Los Angeles sera une cité sombre, noyée sous une pluie étouffante et surplombée par un épais nuage de pollution. Et vu que la Warner met un décor de rues urbaines à la disposition de l’équipe pour les scènes de foule, une décision est rapidement prise : le film sera quasi intégralement tourné en décors extérieurs.

Comme les ambitions de Ridley Scott sont assez folles (selon Deeley, « lorsque Ridley enlève un crayon, ce sont des centaines de dollars, et lorsqu’il enlève un stylo, ce sont des milliers de dollars »), celui-ci s’entoure d’une équipe hallucinante pour concrétiser ce qu’il a précisément en tête. La règle qu’il veut suivre tout au long du projet est d’ailleurs très claire : éviter l’innovation fantaisiste et conserver un réalisme très poussé dans la peinture de ce monde futuriste. Tout doit être plausible. A posteriori, l’une des forces du film résidera justement dans cette idée d’engager des gens ambitieux, notamment des urbanistes ou des artistes, moins pour imaginer un monde de toutes pièces que pour réfléchir sur ce que pourrait clairement être notre avenir. D’autant que la vision du futur par Scott, vaste mégalopole où l’homme n’est plus qu’une fourmi grouillant dans un enfer terrestre et chaotique sans échappatoire, se veut avant tout prophétique, montrant le futur règne de l’obscurité, des atmosphères polluées et des pluies acides. D’un point de vue thématique, l’idée du « cyberpunk », terme de contre-culture désignant un futur proche où la technologie régit les différentes strates du monde, commençait tout juste à émerger, bien avant que Shinya Tsukamoto et les frères Wachowski ne viennent enfoncer le clou.

Créer le futur en s’y projetant ? Plutôt l’inverse. Pour ce faire, Syd Mead est alors engagé comme artiste conceptuel : son travail sera de cibler l’architecture de l’univers dépeint en définissant tous les éléments futuristes qui en seront les composantes (immeubles, voitures, armes, paysages urbains, objets, etc…). Les croquis dessinés par Mead, qui préfiguraient déjà les paysages actuels des mégalopoles technologiques d’aujourd’hui (en particulier Shanghaï et Tokyo), donnent une vision assez claire d’un paysage urbain qui se mue et se transforme par la force des choses. En conséquence, les décors extérieurs vont subir un gros changement pour donner vie aux idées de Mead : les immeubles du film étant moins des reconstructions futuristes que de vieilles bâtisses rafistolées avec des techniques modernes, Mead fait de même sur le plateau en adaptant plusieurs éléments sur la surface des bâtiments traditionnels.

Par ailleurs, étant donné qu’il fut autrefois directeur artistique sur des productions de la BBC, Ridley Scott connait le moindre détail de cette production et porte donc un jugement précis sur chacun d’eux. Sous son impulsion, bien en amont du tournage, la prise de risques est alors privilégiée pour obtenir un look futuriste très spécial, où l’influence de Métal hurlant se ressent là encore très fortement. En même temps, cela colle tout à fait à l’aspect multiculturel de ce monde futuriste. L’une des idées sera de concevoir des voitures futuristes, et c’est Syd Mead lui-même, finalement plus présent que prévu sur la préproduction, qui sera chargé d’en élaborer le design en partant de leur présence au sein de décors prédessinés. Il en fera de même pour l’apparence des rues et des écrans lumineux qui strient les façades des buildings. Plus qu’un décorateur, Mead peut véritablement être considéré comme le styliste du film, qui conférera à celui-ci toute son apparence et toute son ampleur architecturale.

L’artisanat s’invite même au cœur de la production design, puisque de nombreux objets d’origines différentes, récupérés dans des garages ou des entrepôts, sont incrustés dans la plupart des décors (notons la présence des pièces détachées d’avions). Durant la préproduction, certains financiers comme Bud Yorkin iront même jusqu’à s’étonner de voir certaines personnes de l’équipe artistique occupée à finaliser la création de chaises et de tables plutôt qu’à concevoir des voitures volantes. Plus que jamais, l’objectif était de tout créer, dans les moindres détails, des cohues sur les trottoirs jusqu’à l’invasion publicitaire, en prenant aussi en compte les notions d’usure et de vieillissement qui caractérisent un univers futuriste plus proche des récits d’anticipation nihilistes que des fables de SF « spectaculaires » que Hollywood pouvait produire à l’époque.

Au début, étant donné que la direction artistique d’Alien avait fait à l’époque forte impression, la tentative de reproduire la même chose se met à traverser l’esprit de certains membres de l’équipe technique. Or, Blade Runner ayant un budget plus élevé, cette idée farfelue est très vite écartée. Par ailleurs, en plus du tournage dans les extérieurs offerts par le studio, le reste de la production allait se faire à Los Angeles. Ainsi donc, la gare d’Union Station sera utilisée pour construire le commissariat de police (à noter qu’une partie du décor construit dans la gare existe encore aujourd’hui) et le célèbre hôtel Brabdury sera utilisé pour la scène finale (son escalier central servira d’ailleurs en 2011 pour l’une des scènes de The Artist).

En outre, afin de « peupler » les surfaces des bâtiments, l’équivalent de 100 000 dollars de néons est alors dessiné. L’un des exemples les plus évocateurs sur ce point sera un signe japonais signifiant « origine », qui sera incrusté en néon sur un grand nombre de murs urbains dans le film, parfois même en arrière-plan (dont celui qui introduit Deckard avant qu’il mange son plat de nouilles, voir photo ci-dessous), afin de faire lien avec la question philosophique et existentielle du scénario. Enfin, l’appartement moderne et sophistiqué de Deckard est reproduit à partir des murs de la célèbre maison Ennis-Brown, afin d’en faire un loft conceptuel et très inspiré par la question du design, le tout avec un soin pointilleux apporté au contenu du décor (un bazar sans nom pour que la sensation de « vie » s’infiltre dès les premières images)… Au bout du compte, tous ces éléments sont décidés bien en amont du tournage, afin de ne rien laisser au hasard. Par ailleurs, l’apparition soudaine d’une grève des acteurs se révèlera bénéfique en donnant suffisamment de temps aux équipes artistiques pour peaufiner tous les décors et prévoir l’ensemble des travaux à effectuer. En tout et pour tout, la préproduction s’étendra sur un peu plus de neuf mois. Largement suffisant pour préparer la production dans une atmosphère relativement apaisante. La suite, elle, ne sera pas de tout repos…

Nexus 3

UN TOURNAGE CHAOTIQUE

Débuté en avril 1981, le tournage de Blade Runner reste encore connu pour avoir été l’un des plus complexes de toute l’histoire d’Hollywood. A vrai dire, les problèmes ont commencé dès le premier jour par un simple détail : les colonnes du décor étaient construites à l’envers et le temps de les retourner, une matinée de travail venait d’être fichue en l’air. Peu de temps après, rien que le choix d’une tasse et d’un stylo pour la scène de l’interrogatoire poussera l’équipe au casse-tête afin de proposer quelque chose qui convienne à Ridley Scott. Car, autant être direct sur ce point, l’équipe du film ne s’attendait clairement pas à tomber sur un tel réalisateur, si pointilleux et perfectionniste qu’il en arriverait presque à titiller la rigueur d’un Kubrick. Et en effet, la forte personnalité et le regard unique de Scott le poussent à penser chaque micro-détail, à se focaliser sans cesse sur des éléments précis qui font la cohérence de l’univers sans être forcément repérables du premier coup. C’est aussi l’époque où apparaissent une génération de cinéastes « visuels », très influencés par le clip ou la publicité, pour qui le plan et le cadre sont pensés en profondeur : Ridley Scott et son frère Tony en seront eux-mêmes de beaux exemples.

Du coup, à force d’imposer des horaires interminables aux équipes techniques (les heures supplémentaires deviennent vite une habitude) et de faire preuve de lourdes exigences, le cinéaste fait très rapidement naître une réelle tension sur le plateau, en particulier lorsqu’il ose réveiller l’équipe en pleine nuit pour installer une grue sur le plateau ou lorsqu’il refuse de rendre des comptes pour justifier telle ou telle idée de mise en scène. Le pire est surtout que bon nombre de membres de l’équipe et des financiers ne comprennent pas la méthode de Scott, qu’il s’agisse de son attachement pour un détail presque invisible présent dans un coin du décor ou de sa volonté d’aller jusqu’à 15 prises pour obtenir ce qu’il voulait dans une séquence. En outre, étant atteint de la maladie de Parkinson, le chef opérateur Jordan Cronenwerth verra son état physique se détériorer, notamment en raison des exigences épuisantes du cinéaste, et finira carrément le tournage en fauteuil roulant.

L’autre gros problème, c’est que ce perfectionnisme ne sera pas le seul générateur de conflits au sein du plateau. Par exemple, le mélange souhaité entre modernité et artisanat scellera très rapidement une sorte de divorce entre Ridley Scott et son producteur Michael Deeley, ce dernier imaginant le film comme un polar orienté à la sauce Flash Gordon (ce qui va à l’encontre des intentions initiales de Scott). La communication ne passe pas non plus avec les financiers, très déroutés et pour le moins refroidis en découvrant l’atmosphère assez exécrable sur le plateau, et l’extrême attention portée par Scott au design visuel du film en arrive même à agacer Harrison Ford, celui-ci se plaignant de ne jamais être appelé sur le plateau et de ne pas recevoir suffisamment de directives. Ayant l’impression d’être livré à lui-même, Ford découvre alors un changement de méthode : tandis que George Lucas et Steven Spielberg le faisaient réellement entrer dans le processus créatif de construction du personnage, Ridley Scott le croyait capable de faire ce qu’il avait à faire pendant qu’il s’attardait sur la conception du film.

En outre, histoire d’en rajouter davantage dans la frustration, l’acteur se sent un peu largué à l’idée de jouer un personnage fragile et peu positif, et même l’idée de Scott d’envisager que Deckard soit lui-même un répliquant sera la principale source de conflit entre les deux hommes. Au final, Harrison Ford restera mutique sur pratiquement tout le tournage et n’adressera presque jamais la parole à ses collègues de travail (y compris Sean Young, qui incarne pourtant celle dont il tombe amoureux). Encore aujourd’hui, malgré l’admiration que le film continue de susciter, il décrit ce tournage comme l’un des moins agréables de sa carrière. Etrangement, peut-être en raison de son expérience sur des plateaux de cinéma européens où le manque de moyens est parfois de rigueur, seul Rutger Hauer y trouvera une grande part de satisfaction, se laissant souvent aller à de l’improvisation contrôlée et donnant ainsi naissance à des répliques parmi les plus mémorables du film.

Durant toute la production, Ridley Scott met également à profit son expérience dans la publicité, laquelle va le pousser à ajouter une éblouissante stimulation visuelle dans la plupart des décors. L’une d’elles sera de jouer sur les variations de lumière et l’apparition de flashs lumineux : par exemple, dans le bureau de Tyrell (voir photos ci-dessus), l’éclairage adopté pour la scène apporte une lumière qui rebondit sur les murs comme si le sol était mouillé, créant ainsi une beauté scintillante au sein du décor. Encore et toujours cette idée d’une expérience visuelle qui prime sur la narration pure et dure. De la même façon, pour la scène de l’hôtel Bradbury, environ vingt tonnes de détritus sont intégrées dans ce décor pourtant superbe et originellement propre, afin de le rendre sale, délabré, oppressant, gorgé de pluie et de lumières perçantes à travers les murs. Là encore, d’un point de vue visuel, le résultat est bluffant, plongeant ainsi la dernière demi-heure dans une atmosphère poisseuse et déliquescente rarement vue sur grand écran (on osera dire que même Seven de David Fincher n’atteignait pas un tel degré).

En outre, tourner en pleine nuit, sous un déluge permanent de pluie et de fumée, devient un atout économique pour Ridley Scott, en plus d’ajouter de la vie dans un vaste décor esthétique qui rappelait initialement les décors vides et uniformes des films noirs produits par la Warner (l’un des décors du film avait été utilisé pour tourner Le Faucon maltais). Question d’ambiance, tout le monde est donc servi, de même que la musique de Vangelis (déjà présente en raison de certaines pistes temporaires fournies durant la production) était parfois mise plein volume dans les décors du film afin de placer tous les éléments (acteurs, mouvements, accessoires, ambiance, etc…) sur une même longueur d’onde. Enfin, façon de parler… En effet, la fameuse scène d’amour du film devait bien sûr se dérouler entre Deckard et Rachael, sauf qu’entre Harrison Ford et Sean Young, l’alchimie sur le plateau ne fonctionnait pas du tout. La scène en tant que telle est donc réécrite sous différentes manières, retournée et modifiée un nombre incalculable de fois, mais chaque nouvelle prise se solde par un ratage. La gestion de l’espace, les gestes et les déplacements des acteurs ont été redéfinis à n’en plus finir pour donner vie à cette scène, ce qui a davantage renforcé la frustration de Harrison Ford sur le plateau. Et encore, les ennuis n’étaient pas finis…

DES TENSIONS QUI S’ACCENTUENT

L’un des points importants à prendre en compte afin de mieux comprendre le gâchis causé par les conflits durant la production du film concerne le fait que Blade Runner, au-delà de son statut de chef-d’œuvre indiscutable, comporte tout de même un grand nombre d’erreurs grossières. Encore aujourd’hui pour les fans du film, la plus effarante reste sans conteste la mort de Zhora : en effet, l’utilisation d’une doublure ne ressemblant absolument pas à Joanna Cassidy (qui plus est affublée d’une perruque immonde : une erreur qui sera corrigée dans le Final Cut) ne rend pas justice à cette célèbre cascade où Zhora, après avoir reçu une balle de Deckard dans le dos, traverse plusieurs vitres de magasin au ralenti avant de succomber à ses blessures. Une erreur que Scott imputera sur le respect des règles de sécurité (eh oui : le verre, ça coupe !) et sur les impératifs concernant le respect des temps de tournage. Parce qu’au bout de plusieurs mois, la situation, déjà très délicate, ne s’est guère arrangée.

A un moment donné sur le plateau, les financiers sont entrés en conflit avec Ridley Scott et Michael Deeley. Le film prenait alors du retard, les moyens réclamés par Scott devenait de plus en plus gros, et ce dernier était sans cesse montré du doigt, surveillé et scruté dans son travail et son attitude jusqu’au moindre petit détail. La menace de voir le tournage s’arrêter devenait de plus en plus envisageable, la pression se renforçait, et Scott tentait alors d’activer les choses tout en restant fidèle à sa vision du projet. Pour ne rien arranger, le budget initial de vingt millions a été très vite dépassé pour atteindre les vingt-huit millions en bout de course. Les démissions se sont multipliées, et pour que les choses continuent d’empirer, Ridley Scott ira carrément jusqu’à vanter dans une interview l’efficacité des équipes britanniques par rapport aux équipes américaines. Une belle gaffe que l’équipe de tournage digère très mal, allant même jusqu’à faire circuler des T-shirts où étaient imprimés des messages de protestation directement adressés à Scott. Etant pour la première fois au sein d’une équipe hollywoodienne, ce dernier devenait alors de plus en plus isolé et détesté, et ce ne sont pas les changements incessants apportés quelques heures seulement avant le début de la plupart des prises qui allaient arranger les choses.

Concernant ces fameuses prises, l’une d’elles mettra deux des acteurs principaux à très rude épreuve : dans la dernière partie du film, une très violente bagarre oppose Deckard à la répliquante Pris, laquelle effectue une série de sauts périlleux et de gestes acrobatiques qui font subir à son poursuivant une sévère agression. Durant les innombrables prises qui furent nécessaires pour aboutir à une chorégraphie parfaite de A à Z, Daryl Hannah s’est blessée de nombreuses fois (elle en garde même encore quelques cicatrices) et a également dû prendre le risque de faire très mal à Harrison Ford, en particulier lorsqu’elle lui plante ses doigts dans les narines. Epuisant. Tout comme l’était aussi la scène du saut final sur l’immeuble, que Rutger Hauer réalisa lui-même, en tenant une colombe entre les mains qu’il relâchera au dernier moment, sans oublier un monologue final que Hauer improvisera sur le moment. La fin du tournage de cette scène marquait d’ailleurs un léger soulagement pour l’équipe : tout le monde est rentré chez lui, fatigué et à bout de nerfs, persuadé d’en avoir enfin fini vu qu’il s’agissait du dernier jour, selon le planning. Sauf que le lendemain, un courrier des financiers indiquait que toute l’équipe était renvoyée pour cause de dépassement du budget. Même les effets spéciaux avaient fini par coûter trop cher, et à la suite d’une réunion épineuse avec les producteurs, Ridley Scott fut carrément éjecté du plateau. Mais au final, afin de ne pas rajouter de l’huile sur un feu déjà bien menaçant, tout rentrera dans l’ordre, et Scott reviendra deux jours plus tard afin de terminer les dernières prises.

Nexus 4

ÉLABORATION DES EFFETS VISUELS

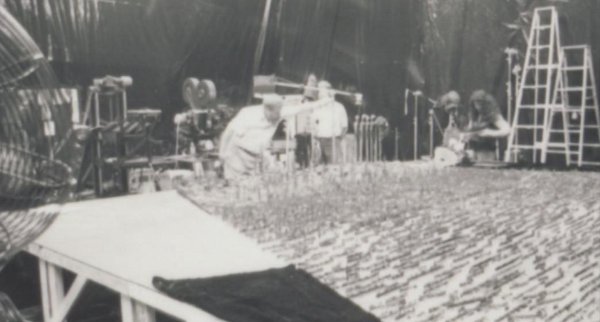

Selon les dires du directeur artistique David L. Snyder, Blade Runner constitue l’un des derniers (sinon le dernier) grands films de science-fiction analogiques, ne serait-ce qu’au regard des avantages récents en matière de technologie. En effet, si l’on observe bien chaque plan du film grâce à l’image Blu-Ray, on se rendra très vite compte que le film ne comporte aucune image de synthèse générée par ordinateur. Ceci est assez logique, même si, en 1982 (l’année où Blade Runner sortira en salles), le cultissime Tron posera la première pierre de cette révolution technologique. Génie des effets spéciaux encore vénéré pour son hallucinant travail sur le 2001 de Kubrick, Douglas Trumbull évoque que, pendant la création du film, la question qui revenait sans cesse était « Comment faire des miracles ? », surtout pour un exemple de cinéma à l’ancienne, avec des maquettes, de l’adhésif et des caméras 65 mm. Le souci principal venait du fait qu’à la fin des années 70, les effets visuels commençaient à prendre une part de plus en plus importante dans la conception d’un film, puisque la présence d’effets dans les films restait alors trop limitée, en tout cas par rapport aux efforts déployés pour des films comme Star Wars ou Rencontres du troisième type. Et lorsque Blade Runner fut lancé, il ne s’agissait encore que d’un petit projet d’à peine deux millions de dollars.

Les ambitions de Ridley Scott nécessitaient pourtant un investissement plus poussé, et sans que cela soit perceptible au premier regard, c’est finalement la relative ignorance de l’équipe en matière de trucages et un budget extrêmement serré qui vont pousser les membres des effets visuels à chercher les idées par eux-mêmes, de la même manière que l’équipe artistique menée par Syd Mead s’était mise en tête de visionner l’avenir plutôt que de l’inventer sous toutes ses coutures. Des solutions de facilité sont alors envisagées. La ville étant elle-même un personnage à part entière, pratiquement vivant si l’on en juge par le nombre faramineux d’écrans lumineux qui semblent dessiner une identité précise sur chaque surface de gratte-ciel, l’attention s’est portée en priorité sur cet aspect-là afin de jouer habilement sur le niveau de détails à afficher sur l’écran. En outre, le fait que la pollution envahisse la ville devient également un atout pour éviter des effets beaucoup trop complexes et pour faire disparaître l’horizon : la mégalopole de Blade Runner devient alors un terrain quasi infini, d’une densité sans limites.

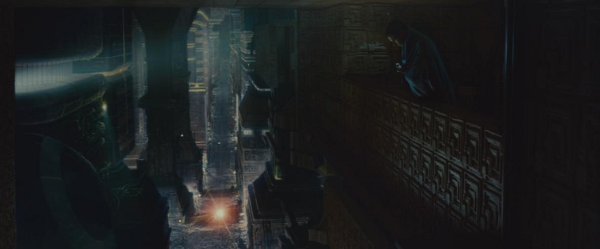

L’inoubliable plan d’ouverture du film, qualifié par Douglas Trumbull de « paysage de Hadès », est en réalité une miniature à perspective forcée qui condense à elle toute seule tout le processus artisanal déployé sur le film : juste des éléments miniatures au premier plan, suivis par des éléments plus petits au second plan, encore et encore jusqu’à l’horizon. La distance entre la caméra et ce qui semble être l’horizon reste d’ailleurs très limitée (à peine quatre mètres et demi), et pour cause, il s’agit d’une simple table de contreplaqué (à peine six mètres de large derrière et un mètre et demi devant). Ce jeu judicieux sur la perspective est alors adapté en fonction de la focale placée sur l’objectif de caméra. Quant à la fumée utilisée pour simuler la brume et la pollution, elle permettait de « noyer » les décors dans le lointain tout en leur faisant perdre leurs couleurs, ce qui renforce la crédibilité d’un univers dont on peine à discerner les limites. Cela était aussi valable lorsque, par exemple, deux tours se partageaient un même plan (voir image ci-dessous) : la fumée permettait de cibler d’abord la tour au premier plan et de jouer sur les différences d’échelle pour valoriser la présence de la tour à l’arrière-plan (plus particulièrement en intensifiant les lumières de cette dernière). Des effets de feu et des cheminées sont incrustés au premier plan à partir d’explosions que Trumbull avait filmées et enregistrées sur des bobines 35 mm : il s’agit donc d’expositions qui sont rajoutées successivement sur le plan, ce qui contraint alors l’équipe à repasser sans cesse le même plan pour effectuer les superpositions d’images.

Enfin, des effets de lumière sont rajoutés derrière certains éléments du décor pour créer un relief, en particulier sur la pyramide Tyrell. En tant que telle, la pyramide Tyrell est une simple maquette de 70 cm de large, construite en plexiglas et recouverte de peinture, dotée de seulement deux faces (juste la moitié d’une pyramide que l’on filme sous plusieurs angles) et incluant une grande quantité de lumière qui avoisinait les 10 000 watts. A la fin du tournage, la chaleur dégagée par cette mégastructure finit même par causer sa destruction par combustion spontanée. Enfin, l’équipe recourt au matte painting, généralement employé durant la phase de postproduction, afin de combiner la peinture et la photographie en temps réel, superposant ainsi différentes textures au cœur d’un même plan. Le résultat est splendide : il suffit de voir les arrière-plans du décor lorsque l’on aperçoit Deckard en train d’escalader la façade d’un immeuble pour échapper à Roy).

Deux petites anecdotes concernant les effets visuels… On ne s’en rend pas compte au premier regard, mais le toit du commissariat de police (que la caméra survole à un moment précis en tournant autour dans un cadrage en plongée) n’est autre que le plafond de l’intérieur du vaisseau-mère de Rencontres du troisième type : dans la nouvelle version du film de Spielberg, on voyait le personnage de Richard Dreyfuss pénétrer dans le vaisseau avec le plafond qui se soulève. Ce morceau de plafond fut donc utilisé ici « à l’envers », devenant ainsi un sommet d’immeuble iconique dont l’architecture rappelle par ailleurs celui du Metropolis de Fritz Lang… Enfin, la conception des effets visuels du film fut marquée par la visite surprise de Philip K. Dick sur le plateau. D’abord timide et très curieux du résultat, son attitude changea radicalement lorsque l’équipe lui proposa de visionner une vingtaine de minutes de rushes, qui combinaient déjà une large partie des effets visuels : à peine la vidéo finie, Dick se tourna vers l’équipe et leur dit « Comment est-ce possible ? On dirait que vous avez lu dans mon cerveau ! ». Pour toute l’équipe du film, on ne pouvait certainement pas rêver meilleur compliment.

DÉSACCORDS SUR LE MONTAGE

Lorsque Ridley Scott visionne un premier bout-à-bout du film avec le monteur Terry Rawlings, sa réaction ne se fait pas attendre : « C’est merveilleux, mais qu’est-ce que ça signifie ? ». Un long travail de montage les attend alors : il leur faut désormais restructurer le film scène par scène afin d’intégrer toute la cohérence nécessaire au récit ainsi qu’à l’univers. C’est même à ce moment-là que la scission entre les ambitions narratives de Scott et celles (plus commerciales) des producteurs va se concrétiser, avec, comme point central de la polémique, l’utilisation d’une voix off afin de clarifier les éléments les plus impénétrables du scénario. Un premier montage, sorte de bout-à-bout d’une durée dépassant les quatre heures, est d’abord montré aux scénaristes Hampton Fancher et David Webb Peoples, chacun de leur côté : le premier est horrifié, toujours abattu à l’idée d’avoir vu son scénario considérablement modifié, mais le second s’avère plus enthousiaste, bien que surpris de voir une scène de trois pages s’étirer sur plus de quatorze minutes à l’écran ! Quant aux producteurs, la déception reste de mise face au résultat. Le montage est donc ramené en Angleterre afin d’être renouvelé et de finaliser l’intégralité du mixage, lequel se déroule alors dans une situation de travail intensif et épuisant. Mais là encore, quel que soit le travail effectué et les progrès apportés, rien ne donne satisfaction aux financiers. Certaines scènes sont donc coupées, dont celle située à l’hôpital (on y voyait Deckard rendre visite à l’interrogateur Dave Holden), et d’autres subissent de grosses transformations.

Vers la fin du tournage, Ridley Scott se met déjà à penser à son prochain film (Legend), et quelques plans prévisionnels dans la forêt de Black Park donnent naissance à la fameuse scène de la licorne (contrairement aux idées reçues, cette scène n’est pas une scène coupée de Legend) : l’idée était de partir du fait qu’en regardant une photo, Deckard plongeait dans un souvenir où il voyait la licorne galoper vers la caméra dans la forêt. Très lyrique et mystérieuse, cette séquence, que seul Ridley Scott considère à l’époque comme utile, contient pourtant le sens caché du film et élargit son propos vers une question qui continue encore aujourd’hui de fasciner les fans : Deckard serait-il lui-même un répliquant ? Sans tomber dans l’explicite, la scène finale relie tous les éléments de façon intrinsèque lorsque l’on s’aperçoit que la pensée de Deckard fonctionne avec les licornes, et qu’il s’agirait donc d’un souvenir implanté dans sa mémoire. Un autre détail qui soutient sur cette hypothèse concerne le regard brillant de Deckard en arrière-plan, lors d’un échange antérieur avec Rachael. Et ne parlons pas de la présence d’un origami de licorne à la fin du récit, ce gimmick exploité par Gaff étant sans cesse utilisé dans le film pour guider et/ou appuyer les actions de Deckard (lorsque ce dernier refuse la mission, Gaff fabrique une poule pour signifier sa trouille). Problème : toutes ces subtilités sont alors coupées au montage, sans doute pour faciliter l’accès du film à des spectateurs pourtant loin d’être idiots.

Lors d’une projection-test d’un premier montage (sans voix off) à Denver, les retours du public sont très négatifs, en grande partie pour cause de non-compréhension du sujet. Le film semble inintelligible, la présence du cityspeak ne plait à personne, l’atmosphère est jugée trop sombre, l’absence de happy end y est très critiquée, et la peur commence à s’installer pour les producteurs : en plus d’être probablement un échec artistique, Blade Runner risque fort de se transformer en gouffre financier dont ils pourraient ne pas se relever. Pour éviter le casse-pipe, c’est finalement l’usage de la voix off qui fut imposé pour tout simplifier et faire avancer les choses. Ridley Scott est forcé de s’y plier : la voix off, basée sur celle qui figurait sur le premier script rédigé par Hampton Fancher et très influencée par le verbiage d’un Philip Marlowe, est effectuée par Harrison Ford (pour qui les textes sont si atroces qu’il les récitera de façon très monocorde), mais une fois encore sans la présence ni le soutien du cinéaste. Au final, si cette voix off trouve encore aujourd’hui quelques adeptes (dont Guillermo Del Toro, énorme fan du film), elle continuera aussi d’irriter pas mal de monde, en particulier le scénariste Frank Darabont qui n’hésite pas à en souligner toute la stupidité dans la scène où Deckard et Roy se font finalement face sous la pluie battante : un crescendo émotionnel absolu, soudain gâché par une voix qui surligne bêtement tout ce que l’image venait de refléter. Même Harrison Ford lui-même finira par avouer après coup que retirer cette voix off dans la version de Ridley Scott fut la meilleure chose à faire.

Par ailleurs, un autre ajout des producteurs concerne la toute dernière scène du film, jugée trop sombre et beaucoup trop éloignée d’un happy end classique : à ce moment-là, avec l’accord de Stanley Kubrick, des rushes de Shining sont utilisés pour montrer les deux héros en train de rouler au cœur d’une nature luxuriante. Une idée qui, une fois de plus, ne plait pas beaucoup à Scott, mais celui-ci se charge alors de respecter les impératifs du studio. A noter que cette scène sera jugée par Harrison Ford, lors de sa première découverte du montage final, comme le seul point noir du montage, l’acteur ayant alors eu l’impression de voir un tout autre film. Enfin, concernant la musique de Vangelis (qui venait tout juste de remporter un Oscar pour la musique des Chariots de feu), elle constitue un assemblage de musique classique, de mélodies sombres et de sons futuristes au synthétiseur. Cette bande-son sera par ailleurs composée en direct devant les images, Vangelis préférant se fier aux impressions délivrées par les images, pour un résultat qui formera sans doute l’une des plus belles bandes originales de l’histoire du cinéma.

Nexus 5

UN ÉCHEC EN SALLES

Une fois ce dernier montage finalisé sous l’égide d’un studio en quête de rentabilité à court terme, une nouvelle projection-test est alors effectuée en mai 1982. Cette fois, le public réagit beaucoup mieux. Mais cela n’arrangera pas les choses, étant donné que la sortie du film en salles se solde par un échec : exploité dans l’indifférence générale, peu apprécié des critiques et du public, Blade Runner ne rapporte au final que vingt-sept millions de dollars au box-office US. Pour un budget ayant presque atteint les trente millions, le flop est acquis, même si certaines critiques et de nombreux érudits de science-fiction saluent le travail de Ridley Scott, tant sur le plan visuel que narratif. Jugé trop en avance sur son temps avec cette vision d’une société futuriste noire et industrielle, le film est également anéanti dès sa sortie pour deux raisons précises : d’une part, la présence de Harrison Ford en tête d’affiche laissait supposer un nouveau Star Wars ou un nouvel Indiana Jones pour le public (on peut imaginer la douche froide), et d’autre part, l’euphorie reaganienne de l’époque pousse le public à privilégier une science-fiction rassurante avec E.T. de Spielberg (sorti en salles une semaine avant).

En cela, les questionnements philosophiques du film de Scott ne trouvent pas beaucoup d’audience, et si l’on ajoute à cela le fait qu’un grand nombre de blockbusters sortirent au même moment (de Tron à Mad Max 2), un film aussi angoissant et pessimiste était voué à l’échec. Au même moment, même le génial The Thing de John Carpenter, tout aussi sombre et dénué d’optimisme, connaîtra le même sort… Toutefois, la détermination de Scott à concevoir une œuvre complexe, réflexive et visuellement fascinante, finit par se cristalliser au travers de certaines critiques émises lors de la sortie du film, qui discréditent l’utilité de la voix off et du happy-end, considérant au final que le film souffre de ses innombrables réécritures et des dommages collatéraux résultant d’un tournage chaotique. Pour beaucoup, un autre film était bel et bien possible… Or, ce film existe. Ce n’est pas celui qui vient de sortir en salles, mais il existe encore, quelque part…

UNE RÉSURRECTION TARDIVE

Blade Runner, malgré son échec en salles, aura toutefois su sortir définitivement de l’oubli pour se réinventer au fil des années, gagnant peu à peu ses galons d’œuvre culte. C’est en 1989 que débute la renaissance du film : un employé de la Warner retrouve par hasard sur une étagère une bobine 70 mm du film, tirée d’après la mythique copie de travail (ou Workprint). Et lorsque cette version, antérieure aux projections-tests et vierge des divers changements apportés par les producteurs (la voix off et le happy end sont absents), est projetée en l’état à différents spectateurs (d’abord dans une université de cinéma, puis dans un cinéma de Los Angeles), c’est le choc : la réception du public est phénoménale, et les cinéphiles s’emballent, croyant avoir enfin visionné Blade Runner tel qu’il aurait toujours dû être. Il n’en faut pas moins au studio pour envisager, avec l’aide de Ridley Scott, de sortir cette version en salle. Mais, peu satisfait de cette copie de travail qui ressemble plus à un brouillon qu’à un montage définitif, Scott refuse l’idée et leur propose à la place d’offrir enfin un montage qui correspondrait enfin à ses souhaits d’origine. Étant donné que le studio valide cette décision, Scott se met alors à concevoir une nouvelle version intitulé Director’s Cut : la voix off et le happy end sont supprimés, bon nombre de cuts sont effectués sur plusieurs scènes, et le fameux plan de la licorne est également inséré dans le métrage. Le succès de cette version est énorme lors d’une projection-test, et lorsqu’il ressort à l’échelle nationale en septembre 1992, cela permet enfin au film de connaître le succès dont il fut privé, et face à l’enthousiasme des spectateurs, Scott voit la quasi-totalité de ses décisions artistiques validées.

Bénéficiant en plus d’une bande-son remixée numériquement, cette version est surtout celle qui entérine le mystère de la licorne : la question de savoir si Rick Deckard serait lui-même à l’image de ceux qu’il poursuit commence à émerger dans la tête des cinéphiles. Qui est cet homme, vivant dans un appartement délabré encombré de photos et rêvant de créatures légendaires ? Les informations sur le passé de Deckard étant absentes du montage (on ne sait pas d’où il vient), les hypothèses se multiplient. Outre le fait que ce rêve de la licorne intervient lorsque le héros joue du piano en regardant de vieilles photos, l’une de ces hypothèses émerge avant tout de la fameuse réplique finale de Gaff (« Dommage qu’elle doive mourir, mais c’est notre lot à tous ! »), que l’on entend en off au moment où Deckard tombe sur un origami de Gaff représentant une licorne : au lieu d’être un humain nanti de questionnements éthiques, le Blade Runner serait-il donc lui-même un répliquant dont les rêves et les pensées seraient manipulées par une intelligence supérieure ? A l’instar des interrogations développées des années plus tard par Alex Proyas dans Dark City, est-ce que l’être humain peut-il se définir par la simple somme de ses souvenirs ? Et par extension, qu’est-ce qui définit le fait d’être « humain » ?

Au-delà d’une remise en question de l’intrigue toute entière, cette séquence-clé est surtout une porte ouverte vers un abîme d’interrogations fascinantes. Cela permet aussi d’envisager l’univers de Blade Runner comme un monde où l’homme tel que nous pouvons l’envisager aurait définitivement disparu, se recyclant lui aussi dans une forme dupliquée et reformatée, un peu à l’image des immeubles de la ville qui cachent leurs façades en décrépitude sous des néons et des panneaux luminescents. Il en est de même pour les autres formes de vie, en particulier les animaux : on y découvre un hibou et un serpent, tous deux artificiels et synthétiques, et seuls de véritables pigeons sur les toits semblent contenir en eux la dernière espérance de liberté et de pureté qui peut encore habiter l’être humain (interprétation possible de l’envol de la colombe à la fin du film). Rarement un spectacle hollywoodien n’avait à ce point lié l’humain et son environnement, créant ainsi une connexion parfaite et imperceptible entre ces deux entités, d’où la volonté chez Ridley Scott de faire de Blade Runner une expérience avant tout visuelle et sensitive, jamais lourdement cérébrale et toujours stimulante.

UNE VERSION DÉFINITIVE : LE FINAL CUT

Combien existe-t-il réellement de versions de Blade Runner ? Là encore, les certitudes s’envolent. Selon les avis les plus nombreux, si l’on excepte le fait que plusieurs versions télévisées ont subi des modifications de montage, on dénombre aujourd’hui pas moins de sept versions, dont cinq d’entre elles sont désormais accessibles au grand public (elles sont toutes présentes sur l’édition collector Blu-Ray qui vient tout juste de sortir). Si l’on excepte les trois versions décrites ci-dessus, il faut y rajouter aussi une version internationale, elle aussi sortie en même temps que la version US de 1982 : quasiment identique à celle-ci, elle intègre toutefois quelques secondes supplémentaires de violence explicite, comme la bagarre entre Deckard et Pris (qui s’achève par la mort douloureuse de celle-ci) ou les actes barbares de Roy Batty (lorsqu’il écrase les doigts de Deckard ou lorsqu’il enfonce ses doigts dans les orbites perforées de Tyrell). A noter, par ailleurs, que ces ajouts de violence seront finalement enlevés de la Director’s Cut de 1992. Mais au final, seule la version intitulée Final Cut, dont le développement commença au début des années 2000 et s’acheva en 2007, restera comme la version définitive de Ridley Scott, en tout cas la plus proche de sa vision de départ. Autant rassurer les fans les plus ardus : Ridley Scott n’est pas George Lucas et vise avant tout à préserver le film tel qu’il fut (re)découvert et apprécié. En cela, cette version ne propose concrètement rien de nouveau sur le plan scénaristique : l’intrigue reste la même, et aucune scène réellement inédite n’a été inclue par rapport aux précédentes versions. Toutefois, c’est l’ajout d’effets visuels retravaillés, d’images inédites (dont certaines existaient déjà dans la Workprint) et d’une restauration minutieuse effectuée à partir du négatif original qui en font définitivement la version la plus belle et la plus aboutie de Blade Runner.

Les ajouts de plans supplémentaires ont été principalement faits sur les scènes de foule, afin de mettre en valeur l’atmosphère très cosmopolite de cette mégalopole grouillante d’individus. La scène de la licorne est aussi très sensiblement modifiée : l’animal apparait désormais dans deux plans distincts au lieu d’un, et Deckard ne se redresse plus après la rêverie (on passe d’un cut soudain sur son visage, ce qui rend son trouble intérieur plus perceptible). Enfin, les images sanglantes de la version internationale de 1982 retrouvent aussi leur place dans cette version… D’un point de vue technique, les technologies modernes offrent à Ridley Scott de retravailler l’esthétique de nombreux plans (la différence de luminosité dans la scène du bureau de Tyrell est hallucinante), de corriger quelques erreurs passées (la mort de Zhora intègre enfin le visage de Joanna Cassidy sur celui de sa doublure) et de sublimer certains plans qui souffraient jusque-là d’un certain manque d’ampleur (à la fin, l’envol de la colombe se fait désormais le long d’un immeuble crasseux en pleine nuit, et non face à un immeuble éclairé comme en plein jour). Tout est corrigé, optimisé, sublimé, mais la moelle épinière du projet n’a été en rien altérée. Une expérience immersive beaucoup plus forte et un montage plus resserré (pour ne pas dire plus radical) qui élèvent ainsi Blade Runner vers les sommets et l’intronisent définitivement comme chef-d’œuvre d’une perfection artistique absolue.

Nexus 6

POSTÉRITÉ & IMPACT

On le disait précédemment : au moment de sa sortie, Blade Runner subissait malgré lui le revers de ses ambitions en étant sans doute trop en avance sur son temps, au point que son étude du futur, forcément sombre et peu rassurante, n’a pas manqué de refroidir les spectateurs de l’époque. Qui plus est, le thème des « répliquants » était assez difficile d’accès pour les non-initiés. Reste que, depuis la découverte de la Director’s cut de 1992, le style sombre et futuriste du film n’a pas manqué de constituer une influence majeure dans un vaste panel de formes artistiques (cinéma, jeu vidéo, japanimation, publicité, clip, etc…). Rien qu’en ce qui concerne le 7ème Art, il y aurait fort à dire sur le nombre incalculable de films cyberpunk épousant cette idée d’un futur dark et déliquescent : de Ghost in the shell à Johnny Mnemonic, en passant par Dark City et Matrix, cette combinaison harmonieuse de SF et de film noir qui fait tout la spécificité graphique du film de Ridley Scott se ressent clairement au sein des œuvres marquantes qui ont suivi. De la même manière que le cinéma se traduit par un enchevêtrement d’innovations technologiques qui se répondent entre elles, on est clairement face à une œuvre matricielle qui aura donné le « la » des productions ultérieures.

De nombreux cinéphiles, devenus ensuite cinéastes, n’ont d’ailleurs jamais cessé de clamer haut et fort leur admiration pour le film, avec des préférences qui ne se répondent pas forcément entre elles : preuve en est que le réalisateur mexicain Guillermo Del Toro (Le labyrinthe de Pan) considère que sa vie a changé lorsqu’il découvrit le film pour la première fois, que Frank Darabont (La ligne verte) ne cesse de l’encenser pour sa puissance visuelle et émotionnelle (même s’il n’est pas un partisan de la théorie comme quoi Deckard serait un répliquant), que Joseph Kahn (Detention) en a fait son école de cinéma personnelle en l’analysant et en le décortiquant sous tous les points (le clip Freeeek, qu’il réalisa pour George Michael, emprunte bon nombre d’éléments au film de Scott) et que le défunt Tony Scott, réalisateur de Domino et frère du cinéaste, le considère tout simplement comme son film préféré. Cette pure œuvre d’art, où la logique émotionnelle d’une narration lambda est sans cesse bannie au profit de l’émerveillement visuel et personnel (personne ne verra le film en y ressentant la même chose que les autres), fut donc une source d’inspiration considérable qui changea pour de bon le visage de la science-fiction. Le genre de chef-d’œuvre que chaque spectateur investira, à la fois stupéfait et émerveillé, pour y trouver ses propres réponses et en sortir avec un regard neuf sur le monde.

QUELQUES ANECDOTES POUR FINIR…

Aujourd’hui, pas moins de trente années après la sortie douloureuse du film, il peut être aussi intéressant de revenir sur les petites composantes du film, dont l’analyse peut susciter aussi bien l’amusement que le recul. Un premier visionnage du Final Cut peut laisser certains détails de côté pour un spectateur qui n’aurait pas visionné les précédentes versions, et certains d’entre eux méritent toutefois que l’on s’y attarde un peu pour clôturer ce dossier… On parlait précédemment de la peinture d’un futur sombre, pollué et déliquescent, où la pluie ne cesse de tomber. Il faut y voir une reprise malicieuse de cette atmosphère urbaine et froide inspirée du film noir (de Raymond Chandler à James Ellroy, les exemples sont nombreux), où le climat pluvieux met surtout en avant la dégradation de la Terre. Au début du film, lorsque Deckard fait passer le fameux test Voight-Kampff à Rachael, il lui apparait évident que le soleil, perçant la pièce à travers la vaste baie vitrée qui surplombe la mégalopole, risque de gêner le test. Un prétexte malin qui installe d’emblée le partis pris du film : le soleil restera absent de tout le film, hormis lors du final.

De plus, l’atmosphère oppressante du film, forcément rebutante pour un public élevé aux décors exotiques de Dune ou de Star Wars, fait du décor un personnage à part entière, qui semble littéralement « souffrir » des différents facteurs qui le peuplent (pluie, population, etc…) et qui semblera évoluer au final. Un détail visuel ne trompe d’ailleurs pas là-dessus : dans la dernière partie du film, durant la traque entre Deckard et Roy, un simple plan sur un mur où coule de l’eau donne l’impression de voir le mur habité par un organisme vivant (les coulures d’eau évoquent presque des veines). Autre anecdote intéressante : la présence de nombreuses publicités sur les murs de la ville, qui, au-delà du placement de produits, révèle une vision consumériste de la société moderne, avec un léger penchant pour la dénonciation. Il faut d’ailleurs savoir qu’après l’échec du film en salles, certaines des marques citées dans le film subiront des pertes financières, ce qui développa une croyance comme quoi le film aurait été une malédiction pour eux : Coca-Cola subira des pertes lors du lancement d’une nouvelle boisson en 1985, Atari ne dominera plus le marché du jeu vidéo vers la fin des années 80 et même Pan Am fera faillite en 1991.

La symbolique du film est aussi d’une richesse inépuisable, par ailleurs introduite dès le premier plan du film, où l’on voit le bâtiment pyramidal de la Tyrell Corporation qui se reflète dans un gros plan d’oeil. Une symbolique à double niveau de lecture : œil de la Providence qui surveille l’humanité ou miroir de l’âme révélant la faiblesse des répliquants ? Si l’on suit cette deuxième hypothèse, l’oeil est un détail qui a toute son importance dans le film : d’une part, le fameux test d’empathie Voight-Kampff examine la dilatation de la pupille des sujets afin de repérer les répliquants (les questions posées sont censées provoquer des réactions émotionnelles immédiates chez le sujet, afin de mesurer leur potentiel d’empathie), et d’autre part, les yeux des répliquants sont censés briller lorsqu’ils sont troublés. Le symbolisme religieux est aussi très présent dans le récit : entre un créateur (Tyrell) qui se confronte à des créations rebelles (comme Dieu qui retrouverait ses anges déchus), un bad guy (Roy Batty) qui dévoile une diction lancinante évoquant le diable et se fait des stigmates en se figeant in fine dans une posture christique, une âme qui meure en laissant s’échapper une colombe qui monte vers les cieux et un cadavre (celui de Zhora) sur lequel les blessures de pistolet se situent au niveau des omoplates (faut-il l’assimiler à un ange dont on aurait coupé les ailes ?), il y a assurément de quoi picorer.

Pour accentuer le rapport culturel qui lie le récit aux grandes questions philosophiques, Ridley Scott se plait même ici à intégrer le fameux « cogito » de René Descartes (« Je pense donc je suis », une phrase énoncée par Pris), en montrant des répliquants qui, bien que non-humains, ont conscience de leur existence et de leur fin (précisément ce que Roy tente de repousser). Cette idée les rapproche clairement de la nature humaine, et les relie même à Deckard, dont le nom, déjà présent dans la nouvelle de Philip K. Dick, n’est clairement pas un hasard en soi (essayez de prononcer « Descartes » en anglais, ça donne quoi ?). Enfin, on parlait aussi de la place des animaux, peu présents dans le film si ce n’est sous forme synthétique (un serpent artificiel, un hibou incluant une caméra vidéo dans son œil), mais les personnages du film peuvent être identifiables à des animaux : outre un Deckard réduit par origamis interposés à une poule mouillée et à une licorne, on peut y trouver une araignée et une tortue (Rachael et Leon en font mention lors de leur test Voight-Kampff), un loup hurlant qui se transforme finalement en colombe (Roy Batty), un rongeur curieux (Pris, qui se déplace et se maquille les yeux en conséquence dans la deuxième partie du film), un hibou savant et observateur (Tyrell) et un serpent vicieux (Zhora). Des créatures qui grouillent dans une vaste fourmilière, chaotique et oppressante, sentant tellement fort l’apogée de leur existence qu’ils ne peuvent que se raccrocher à leurs émotions (même l’amour) et à leurs souvenirs (même s’ils sont artificiels). Qu’elle soit artificielle ou non, la licorne, elle, continue de courir dans l’esprit des cinéphiles, plus intacte et vivante que jamais…