REALISATION : George Miller

PRODUCTION : Kennedy Miller Productions , Village Roadshow Pictures

AVEC : Tom Hardy , Charlize Theron, Nicholas Hoult, Zoë Kravitz…

SCENARIO : George Miller, Brendan McCarthy, Nick Lathouris

PHOTOGRAPHIE : John Seale

MONTAGE : Margaret Sixel

BANDE ORIGINALE : Junkie XL

ORIGINE : Australie, Etats-Unis

GENRE : Action

DATE DE SORTIE : 14 mai 2015

DUREE : 2h00

BANDE-ANNONCE

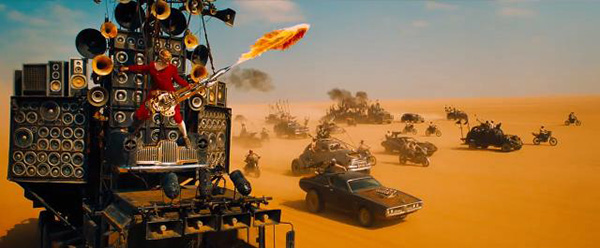

Synopsis : Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur moyen de survivre est de rester seul. Cependant, il se retrouve embarqué par une bande qui parcourt la Désolation à bord d’un véhicule militaire piloté par l’Imperator Furiosa. Ils fuient la Citadelle où sévit le terrible Immortan Joe qui s’est fait voler un objet irremplaçable. Enragé, ce Seigneur de guerre envoie ses hommes pour traquer les rebelles impitoyablement…

Que ce soit du côté de ses admirateurs comme de ses détracteurs, il a été pas mal répété que Mad Max : Fury Road se limitait à deux heures de courses-poursuites hallucinantes certifiées sans scénario. Il est pourtant difficile à croire qu’un cinéaste de la trempe de George Miller ne nous livre rien de plus. Il n’y a encore que quatre ans, le réalisateur australien ne poursuivait-il pas l’idée d’un trip existentialiste sous forme de comédie musicale avec des pingouins ? Sur bien des aspects, Fury Road ne se départit pas des préoccupations contenues dans cette précédente réalisation et par extension dans le reste de sa filmographie. Alors pourquoi cette impression de virtuosité au service du grand rien du tout ? Peut-être parce qu’à l’instar de la plupart des films de Tsui Hark, Fury Road fait preuve d’une maîtrise de sa narration qui réclame toute la capacité de perception de son audience. À une époque où on a tendance à prémâcher le travail du spectateur et à le conforter dans la sur-explication, Fury Road structure ses idées en se souciant de leur efficacité et non de l’immédiateté de leur compréhension. L’art de Miller est avant tout musical. Du ressenti doit découler la réflexion et c’est en touchant l’inconscience que s’élève la conscience. En ce sens, plus que dans tous les autres films de Miller, le rythme joue ici un rôle central.

Le rythme est un outil narratif primordial car il détermine la façon de suivre une histoire. Accélération ou ralentissement affecte la manière de l’appréhender et les émotions qui en découlent. Comme en musique, la nature même de l’œuvre peut être modifiée par ces choix. La gestion du rythme va permettre au réalisateur d’accentuer sur ce qu’il juge nécessaire au récit. Or, au premier regard, Fury Road aurait tendance à inverser les priorités. Lors de l’enivrante découverte, c’est avant tout le rythme qui semble compter. À l’image de Furiosa choisissant précisément le moment où elle décide de quitter le chemin tracé, tout s’avère une affaire de timing. Ce qui doit être raconté paraît secondaire, presque un prétexte. Le long-métrage prend la forme d’une poursuite en camion dans le désert mais elle aurait tout aussi bien pu mettre en scène des protagonistes à pied, en vélo, en fusée, en pédalo ou se situer en ville, sous l’océan, sur une autre planète. Il convient de rappeler que Miller travailla en premier lieu sur le story-board de son ambitieuse entreprise avant de s’attaquer au scénario. L’hypnose opérant devant Fury Road passe entièrement par une narration qui s’accélère et s’accélère avant de ralentir puis d’accélérer de nouveau et finalement de se poser. Bien sûr, il s’agit là d’une description très grossière. La gestion du rythme est au contraire d’une subtilité quasi-inédite.

Dans la réalisation, cela se traduit par une utilisation de l’espace-temps tenant du jamais vu. Dans le cinéma d’action, il est très couramment évoqué l’importance de la gestion de l’espace. Il faut savoir placer ses personnages, faire en sorte que le spectateur saisisse immédiatement ces positionnements et rendre parfaitement compréhensible chacun de leurs déplacements. L’excitation et la jubilation d’une scène d’action découlent très souvent de cette attention à la chorégraphie. Miller en fait très souvent la démonstration dans Fury Road. Il n’y a qu’à voir l’époustouflante séquence où Max et Furiosa coordonnent leurs actions pour éliminer les motards. Cependant, la temporalité a également son mot à dire. Une scène en particulier permet d’illustrer cela. Après la tempête de sable, Max rejoint le camion de Furiosa. Il s’en suit un combat où chaque action est l’expression des motivations des personnages (poursuivre la route vers la liberté pour Furiosa et les filles, s’échapper de ce foutoir dont il se moque pour Max, ramener glorieusement les filles à Immortan Joe pour Nux). La scène a donc une dynamique interne aussi dense qu’efficace. Miller pourrait très bien se concentrer exclusivement dessus. Or, au cours de la séquence, il n’hésite pas à souligner la présence à l’horizon du convoi d’Immortan Joe et des War boys. Celui-ci est bien trop loin pour présenter une menace immédiate mais d’ici une poignée de minutes, le danger deviendra incontournable. Tout en traitant les enjeux du combat, Miller utilise la géographie des lieux et la temporalité pour construire la suite de l’aventure. Il ne s’agit pas juste d’introduire des éléments annonçant de futurs évènements mais d’inscrire toutes les actions au sein d’une même continuité, d’un seul et unique mouvement permanent. De cette fluidité poussée à l’extrême découle une simplicité de suivi qu’on pourrait hâtivement rattacher à du simplisme.

Cette erreur d’appréciation est finalement le signe que Miller a bien, voire trop bien, accompli son objectif. La surenchère permanente prend toujours le risque d’atteindre le point de non-retour où l’exagération finira par faire sortir le public du spectacle. En s’écartant totalement de ce principe (voir comment il laisse l’action hors-champ pour clôturer la séquence des marécages), Miller fait du rythme une sorte de berceuse. Elle endort la conscience, lui fait tomber ses barrières mentales et s’offre un champ libre pour frapper l’inconscient. Le fait est qu’on accepte bien volontiers cette anesthésie face à un univers régressif qui aura été jusqu’à constituer son propre vocabulaire. V8, globulard, War Boys, Aqua Cola… autant d’expressions certes très évocatrices mais auquel le film laisse peu de temps pour en comprendre la place au sein de ce monde. Miller joue d’ailleurs sur cette force d’évocation en incorporant des références à l’histoire de l’humanité. C’est le cas des fanatiques War Boys obnubilés par la quête du Valhalla ou de la première scène d’action, dont l’utilisation des lances et le look des véhicules surmontés de pics renvoie à l’image d’hommes des cavernes affrontant de monstrueux prédateurs. Tout ceci donne au film une facilité d’accès mais assure également sa pérennité en tant qu’œuvre d’art.

Débarrassé de l’effet de surprise (on connaît la chanson pour ainsi dire), une seconde vision met d’office en évidence à quel point Fury Road est constitué d’une myriade de détails qui ne demandent qu’à être décelés. De par son développement par l’action, c’est cette accumulation de petits éléments qui va participer à la richesse de l’œuvre. C’est ainsi qu’un plan trop rapidement perçu dans le feu de l’action peut révéler un rapport plus profond entre les personnages (la blessure infligée par Max à une des filles entraînera la mort de celle-ci un peu plus tard). Chaque plan révèle une utilité émotionnelle et la révélation de leur méticuleux agencement ajoute à la force du long-métrage. Fury Road n’a donc rien de superficiel malgré les apparences qu’il se donne dès la scène d’ouverture. Plutôt qu’offrir une introduction classique invitant tranquillement à pénétrer ce monde, Miller opte pour l’entrée en force. Derrière son côté coup de poing étourdissant son spectateur, la séquence se révèle plus complexe.

Au-delà de montrer la sauvagerie de l’univers et le trauma du héros, elle évoque surtout le rapport de Max avec ce monde. Au milieu de ses sons de radio et de voix-off, Max lâche la première de ses rares répliques : « les voilà encore qui se frayent un passage dans la matière sombre de mon cerveau« . Max trouve là d’office son statut de loup solitaire luttant envers un passé et un monde qui réclament sa présence. Quelques minutes plus tard, il est capturé et tente d’échapper à ses ravisseurs. La poursuite devient une extension visuelle de cette réplique. Courant le long d’obscurs couloirs, Max est poursuivi par des êtres aussi bestiaux qu’indéfinis et est assailli par des hallucinations renvoyant à ses erreurs passées. Nous ne sommes rien moins que dans le cerveau de Max où il est confronté à ses fantômes et à la réalité du monde de désolation dont il fait inexorablement partie. Tentant vainement d’échapper à cette folie, il trouve une sortie qui n’en est pas une. Les portes s’ouvrent sur un à-pic surplombant de plusieurs centaines de mètres la cité où se jouera son destin. Acculé, il est au final traîné de force dans les ténèbres. Sans rien expliciter de tel, cette première séquence induit ce qui deviendra le choix crucial du dernier acte. Qu’il le veuille ou non, Max et les autres protagonistes font partie de cette société détruite. La seule question est de savoir s’ils accepteront ce glissement vers une lugubre décadence en refoulant leur identité (le pré-générique se clôture sur l’image cauchemardesque d’un Max privé de visage) ou s’ils embraseront cette lumineuse destruction pour en tirer quelque chose de meilleur.

C’est là qu’on peut clairement jauger la sagesse acquise par Miller depuis les débuts de la franchise. Dans le premier Mad Max, le monde glissait dans le chaos et en dépit de ses efforts, le gardien de l’ordre devenait aussi monstrueux que les barbares qu’il traquait. Dans The Road Warrior et Beyond Thunderdome, Max était ce guerrier qui aidait les opprimés à atteindre un ailleurs où il pourrait vivre en paix. Néanmoins, il restait circonscrit à son rôle de passeur et n’avait pas accès à cet endroit dit « idéal ». Il n’avait pas loisir de voir si ses efforts portaient leurs fruits. Rien ne dit si l’avènement de ces nouvelles sociétés ne conduira pas à la réitération des erreurs du passé. Aujourd’hui, Miller se montre très réservé sur cette notion d’ailleurs où l’herbe serait plus verte. En ce sens, Max voit évoluer sa fonction de passeur. Il demeure ce personnage catapulté dans l’intrigue et choisissant d’épauler les faibles. Toutefois, plus qu’une aide physique, il va faire passer un message aux autres. Rejeter le règne d’Immortan Joe est compréhensible mais la fuir pour un hypothétique endroit paradisiaque n’est pas la solution. En soit, ça n’est guère différent en terme de mentalité des War Boys se tuant avec leurs sourires chromés pour atteindre le Valhalla. La société n’est immuable que si on la considère comme telle. Le sentiment d’urgence à s’en détacher se mue en un besoin de la bouleverser, de lui redonner sa splendeur. Pour Miller, il est loin le pessimisme de l’opus initiateur et c’est désormais vers un espoir lucide qu’il veut se tourner. C’est ce que signifie l’ultime image. Alors que l’avènement de Furiosa est proclamé, Max choisit de disparaître dans la masse. Il n’est plus ce desperado ou samouraï traversant en solitaire des contrées désertiques. En réussissant à transmettre un message qu’il aura mit lui-même longtemps à accepter, il accepte de faire à nouveau partie de ce monde.

Au bout du compte, Fury Road rejoint A La Poursuite De Demain, sorti en salle juste une semaine après. De genre et de forme différente, les deux films sont portés par les mêmes espérances sur la capacité de l’homme à faire évoluer le monde pour le mieux. On ne peut pas dire que c’est le genre de message auquel se préoccupe communément un divertissement bourrin creux.