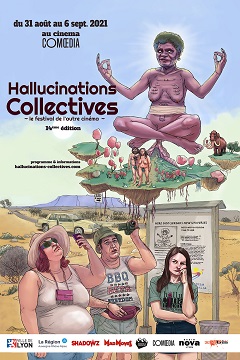

Notre article de présentation le sous-entendait déjà bien : cette 14ème édition des Hallucinations Collectives n’allait pas être comme les autres. Non pas par son ambiance si chaleureuse et décomplexée que l’on a su apprivoiser et embrasser depuis plus de dix ans, mais plutôt par l’ampleur prometteuse de cette cuvée 2021 – le genre de festin scopique capable de mettre fin à deux années de régime involontaire – et un retour si affirmé à l’âme première de notre festival préféré. Au départ, tant d’attentes à concrétiser pour une édition volontairement resserrée en raison d’un contexte qui se passe de commentaires. A l’arrivée, un défouloir total. Un véritable déferlement de péloches énervées, envoûtantes et rarissimes, pour la plupart lâchées sans souci de compétition ou de classement – si ce n’est le choix de thématiques ciblées pour les encadrer via des points communs et/ou des sensibilités spécifiques. Que cette édition ait été meilleure ou moins bien que les précédentes n’a au fond pas la moindre importance, et on ne s’est d’ailleurs jamais posé la question. Seul compte le fait qu’elle ait été différente et familière à la fois. Peut-être que la compétition longs-métrages nous aura un peu manqué (mais on sait déjà que la prochaine édition s’empressera de la faire revenir…), peut-être que nos chères avant-premières auront été trop absentes (mais osons dire que la seule à avoir été conservée en valait au moins dix…), peut-être que la fatigue aura été un peu plus violente que prévu au bout de sept jours (question d’âge, sans doute…), peut-être que ceci, peut-être que cela… Tout ceci importe peu. Au final, on ressort de cette édition avec les orbites en feu, impatients qu’on est de vous en raconter le déroulé intégral. Enjoy !

Swallow The Universe (Nieto)

JOUR 1 : JAPANIMAGINATION

Une seule avant-première au programme, et quelle avant-première ! Surtout pour un film d’animation qui était attendu comme le Graal pour tant de spectateurs japanophiles et que même le dernier festival d’Annecy n’a pas osé programmer dans sa compétition. Au moins, l’esprit d’Annecy reste présent avec, en préambule de Belle, rien de moins que le court-métrage Swallow The Universe – réalisé par le jeune artiste français Nieto – qui aura ainsi ouvert les festivités sur une impression familière. En effet, quelques mois plus tôt, votre serviteur n’était pas revenu intact de cette expérience animée, sélectionnée en compétition à Annecy. Avec son concept de manga fleuve sous format emaki (un gros rouleau peint qui déroule sa narration à l’horizontale de droite à gauche) et son intrigue très évocatrice (un jeune enfant perd son corps et son âme dans les jungles profondes de Mandchourie), les Hallus explicitaient mine de rien leur mantra sans ambiguïté : entrez ici, vous qui êtes sur le point d’halluciner. Et c’est peu dire que le résultat, qui démarre paisiblement comme l’équivalent graphique d’un haïku, crache la purée en osant une plongée en apnée sensorielle dans un amas de visions baroques, obscènes et transgressives, qui font s’étirer et s’entremêler les textures et les entités, un peu comme du Sade sous saké. Tandis que le support BD joue les intrus par petits à-coups (on relève quelques légers surgissements d’idéogrammes chinois), le surréalisme prend les commandes du récit, tantôt déjanté tantôt carrément gore, et ne cesse de repousser plus loin l’incarnation animée du primitivisme à mesure que son jeune héros déclenche à son corps défendant des réflexes pulsionnels humains – donc potentiellement très déviants – chez la faune environnante. Le tout relève alors du pur chaos graphique, imprévisible à souhait et tellement virtuose dans sa mise en images (la 2D et la 3D s’imbriquent à merveille) qu’on en sort avec les orbites en feu et les sens en surchauffe. On hurle au sans-faute, sans honte ni retenue.

Le plat de résistance de cette soirée d’ouverture fut ensuite servi très vite. Et à l’heure où nous rédigeons ce bilan (c’est-à-dire environ une semaine après), les mots nous manquent encore pour faire le tri des mille et une sensations procurées par le nouveau long-métrage animé de Mamoru Hosoda. Que celui-ci soit autant un Summer Wars upgradé (le monde virtuel « Oz » s’appelle ici « U ») qu’une relecture 2.0 de La Belle et la Bête n’est pas une surprise en soi, tant les curseurs étaient bien calés là-dessus suite à la lecture de quelques notules de la récente cuvée cannoise (où le film avait reçu une standing-ovation de tous les diables). Après avoir tenté de marcher sur les plates-bandes du studio Ghibli, pour le meilleur (Mirai ma petite sœur) comme pour le pire (Le Garçon et la Bête), le cinéaste a donc opté pour un retour aux sources, thématique autant que graphique. Sur le fond, toujours cette évocation inédite des réseaux sociaux, non pas en tant que technologie nocive (même si le film ne cache rien de la violence de ceux qui créent des idoles pour mieux les envoyer au bûcher…) mais comme une utopie humaniste, un outil d’entraide et de solidarité qui reconnecte l’individu à un grand tout universel. Sur la forme, toujours cette relecture des enjeux humains et sociétaux à la manière d’un combat mariant les codes du jeu vidéo (on note ici une bagarre de clans amoureux visuellement traduite sous la forme d’un MMORPG !) à ceux des schémas ancestraux, le tout sur fond de générations qui finissent par associer leurs forces dans un seul et même but. Avec une adolescente complexée nommée Suzu en guise de nouvelle héroïne, Hosoda charpente donc un nouveau monde virtuel gigantesque où tout un chacun, via un avatar conçu en fonction de ses signes physiques et psychologiques, se révèle en contrant l’image qu’il renvoie dans le monde réel. La « menace » prend là encore la forme d’un intrus au sein du réseau : une « Bête » animée par une force destructrice inexpliquée et dont seule Suzu, devenue la chanteuse « Belle » dans cette cité-matrice au look de microprocesseur, semble capable de percer le tragique secret.

Fidèle à sa sensibilité d’humaniste qui émerveille à partir des sujets les plus sérieux, voire les plus douloureux, Hosoda tisse une intrigue chorale pour le moins arachnéenne qui ne cesse de recouper les trajectoires intimes et les caractères secrets au moment le plus inopportun. Son rythme et sa narration sont dépourvus du moindre bout de gras, son tempo s’avère si démoniaque qu’il en devient tripal, et son équilibre optimal entre humour et tristesse est au-dessus de tout reproche. On dira surtout qu’à l’image d’un scénario prônant la capacité de changer le monde via les possibilités infinies du web, il élabore un chant des possibles à peu près aussi infini vis-à-vis de son animation et de ses péripéties. Dès son intro avec un concert de J-Pop sur une baleine virtuelle recouverte d’enceintes audio, le ton est donné : une beauté visuelle et sensorielle qui confine à l’épuisement, certes, mais aussi une faculté à insister par l’imaginaire et la chanson sur ce pont de lumière entre les cœurs qui redéfinit notre rapport au monde et à l’Autre. Sans oublier une approche intime du deuil et de la souffrance chez les adolescents, ici traitée sans prendre de gants – soyez prévenus. Hosoda fait alors monter la sauce de façon musicale, ne comptant le plus souvent que sur des instantanés reliés par un découpage très mélodieux, et utilisant ainsi les passages chantés comme des chocs émotionnels dévastateurs où l’âme parle et où les masques tombent – le climax final a valeur de tsunami question émotion. Mais jamais tout cela ne sert de main tendue à une quelconque condamnation des dérives narcissiques et violentes dues aux outils de réseaux sociaux. Mû par sa confiance envers un jeune public présupposé intelligent qu’il choisit d’émerveiller et non de sermonner, Hosoda filme le web comme un exutoire créatif et cathartique, celui-là même que son animation fourmillante ne cesse de réincarner en champ des possibles.

De par ce dialogue permanent entre un réel et un virtuel où la lumière fait jeu égal avec la noirceur, Belle devient un film quasi métatextuel, apte à s’autogérer en jaugeant ses propres forces. Les conventions de la fable morale détournent celles du conte de fées (à moins que ce ne soit l’inverse), l’approche subjective du monde devient corollaire de la capacité de chacun à laisser son fantasme échanger avec sa réalité (et non la remplacer), et les scènes d’action – si on peut les appeler ainsi – consistent ici en une succession de face-à-face qui ne cessent de réduire la pure force de frappe au profit de la force d’un simple regard. Même avec un sens de l’humour aussi redoutable que dans Summer Wars, c’est tout juste si Hosoda ne donne pas l’impression d’appliquer à sa manière les principes du cinéma de Hong Sang-soo, comme en témoigne cette scène de drague absolument hilarante où un simple plan fixe lui permet de jouer redoutablement sur la durée et les entrées de champ. On pourrait en rajouter encore sur son éblouissante bande originale (clairement la plus divine de l’année !), sur l’euphorie maximale suscitée par ses dialogues, sur une profusion de micro-détails si démente dans chaque plan qu’on rêve déjà de kidnapper le projectionniste pour se repasser le film au ralenti. Mais on préfère stopper ici l’analyse : ce film-là appartient à son spectateur, il convient donc de vous laisser le découvrir pour qu’il devienne vôtre. Pour un monde actuel qui n’en finit plus de s’enfermer dans ses schémas individualistes ou paranoïaques, Mamoru Hosoda a peut-être trouvé l’élixir miracle avec Belle. Etant donné que la date de sortie du film a été fixée à la fin de l’année, vous savez d’ores et déjà que votre plus beau cadeau de Noël ne sera pas sous le sapin, mais sur un grand écran. Et même très grand, on vous le souhaite de tout cœur.

Burroughs : The Movie (Howard Brookner)

JOUR 2 : DU DOCU, DU CUCUL, DU COCU ET DU CUL

La première vraie journée « remplie » des Hallus fut l’occasion d’inaugurer un Cabinet des Curiosités plus différent que d’habitude. D’abord en raison d’un nombre de huit films servant à contrebalancer l’absence de compétition longs-métrages, ensuite parce que quatre de ces films ont été sélectionnés en raison de leur fonctionnement « par paire ». Une sorte de jumelage lié soit au sujet, soit au principe de récit. Au-delà de faire ainsi écho à un autre film présenté ultérieurement (Decoder, voir plus bas), le documentaire Burroughs : The Movie d’Howard Brookner – un jeune cinéaste d’à peine vingt-cinq ans – a surtout réussi à honorer la promesse de son titre : le célèbre écrivain, sa vie, son œuvre, son génie, sa part d’ombre, par ceux qui l’ont aimé, qui l’ont admiré ou qui ont travaillé avec lui, mais aussi par lui-même, ayant accepté de donner de sa voix et de son temps pour l’occasion. En l’état, énormément de témoignages à emmagasiner sur la personnalité ambiguë et fascinante de l’auteur du Festin Nu et d’Exterminateur !, et rien ne manque : son enfance, sa bisexualité, ses addictions pour la drogue et la jeunesse, ses rapports difficiles avec son propre fils (lequel acheva d’être supplanté en amour et en attention par le jeune amant ultra-pédant de son père !), l’assassinat involontaire de son épouse lors d’un jeu de Guillaume Tell sous alcool, l’écriture du Festin Nu durant quelques années passées dans une chambre d’hôtel à Tanger, etc… L’intérêt du documentaire vient de son montage plus que de son contenu. Grâce à la présence de Jim Jarmusch au son et de Tom DiCillo à la photo, la narration se voit sans cesse guidée et hantée par le timbre vocal lancinant et nasillard de Burroughs. Ce qui achève de donner à l’ensemble des allures de séance d’hypnose dont les quelques captations de lectures publiques de Burroughs – ici intercalées entre certaines scènes – serviraient de relais. Un procédé pas banal qui fait effet sur la durée.

Disons-le d’emblée, la thématique Rêves en Ricochets ne fut pas la plus facile à aborder au vu de son programme. Censées se répondre les uns les autres et se confondre comme étant en quelque sorte « les rêves d’un même cerveau », les trois productions indépendantes choisies furent surtout des curiosités très intéressantes, ne serait-ce que pour leur conception hors du système en vie d’alimenter les circuits de distribution parallèles. La première, Marée Nocturne, demeure la plus accessible des trois. Le pitch tient en une seule ligne : un jeune marin en permission à Santa Monica tombe sous le charme d’une femme-sirène travaillant dans un cirque, et finit par se demander, au vu de certaines visions et rumeurs, si celle-ci ne serait pas une vraie sirène. Avec à peine trois décors, une poignée d’acteurs et une vraie maîtrise de la suggestion, le réalisateur Curtis Harrington réussit son pari d’un fantastique feutré et diffus, alimentant l’incertitude jusqu’au bout et la laissant même perdurer bien après la projection. Si l’intrigue semble obéir aux conventions du mélodrame (avec ce que cela suppose de love-story contrariée et de jalousie extérieure), l’apparence et l’ambiguïté de l’héroïne renvoient très clairement à cette figure de la femme fatale qui a longtemps hanté l’âge d’or du film noir américain. La citation d’Edgar Allan Poe qui clôt le film prouve bien qu’Harrington avait tout compris de la dimension tragique de ce beau personnage féminin, sorte d’idéal voué à s’effacer et à laisser son prétendant dans une souffrance éternelle. Ajoutez à cela une bande-son très « aquatique » (jolie association des cordes et des bruits de vague) et la prestation d’un Dennis Hopper encore jeunot, et cette petite production – achetée à l’époque par Roger Corman qui la laissera longtemps traîner sur une étagère – dévoile un cachet tout à fait séduisant.

Pour tous ceux qui ne voient que Lloyd Kaufman ou James Gunn pour incarner l’écurie Troma, il est grand temps d’élargir un peu son champ de vision et de retenir un nouveau nom extrêmement prometteur : Trent Haaga. Scénariste du rigolo Cheap Thrills (déjà découvert il y a quelques années lors d’une Séance Hallucinée) et déjà réalisateur d’un Chop parait-il bien allumé, le bougre aura permis au festival de passer soudain en mode trash avec l’ultra-jouissif 68 Kill, tourné en 2017 et toujours privé de sortie française autant que d’édition DVD. Au programme de cette comédie très méchante : Chip, un loser coincé entre son boulot de nettoyeur de fosses septiques et son statut d’homme-objet manipulé par sa copine nymphomane Liza (AnnaLynne McCord, alias la garce perverse de la série Nip/Tuck !), accepte un jour d’aider cette dernière à braquer son propriétaire. Bien entendu, le plan va marcher comme sur des roulettes, sans le moindre imprévu ni aucune effusion de sang – sentez l’ironie dans mes mots ! On n’en dira pas davantage pour ne pas griller les surprises de ce grand-huit corrosif et totalement imprévisible, mais disons au moins que Haaga fait montre d’une maîtrise narrative hors du commun. Jouant à fond sur les bascules de point de vue et les retournements de veste, il ne recule devant aucun excès pour faire monter la sauce d’une nuit agitée qui part en sucette sans retour en arrière possible. Pour autant, son crescendo parfaitement élaboré ne fait pas que mettre les bouchées triples en matière de sadisme et de fous rires. On laissera à chacun le soin d’y voir une éventuelle parabole sur la peur du matriarcat, mais il est en revanche certain que ce personnage de benêt naïf, trop permissif et esclave des femmes qui lui font tourner la tête, est autant un punching-ball cartoonesque que le cobaye d’une expérience extrême de l’affirmation de soi. Bref, du tout bon qui te dévisse violemment les rotules avant de te laisser avec un très gros sourire d’ahuri sur la tronche en fin de bobine.

Disons-le d’entrée : la queue (non, pas celle-là !) n’était pas très longue pour ce rendez-vous incontournable des Hallus qu’est la « séance interdite aux moins de 18 ans ». Et les queues (oui, celles-là !) ne se sont pas rallongées d’un centimètre pendant la projection de ce Mascara qui, contrairement à ce que son titre aurait pu laisser entendre, n’avait rien d’un spot publicitaire pour Sephora. On a beau partir du principe que cette séance offre à chaque fois l’occasion de découvrir une facette artistique méconnue de l’industrie pornographique, mais deux fois sur trois, on déchante assez vite devant la pauvreté de la chose. Pour un porno chic tourné en collaboration par Roberta Findlay & Henry Pachard (ce dernier s’occupant uniquement du tournage des scènes de sexe), et au casting duquel on retrouve l’inénarrable Ron Jeremy et son imposante moquette ventrale, on ne peut pas dire que l’énième couplet sur une femme sexuellement refoulée – en l’occurrence une secrétaire – qui s’initie aux plaisirs défendus avec l’aide d’une prostituée soit des plus originaux. L’intérêt de la chose tenait probablement dans cette perte d’identité qui finit par caractériser les deux femmes : l’une trouve cette confiance en soi qui lui manquait tandis que l’autre voit ses repères sociaux s’effriter au compte-gouttes. Mais à l’écran, c’est surtout l’inversion des identités sexuelles que l’on voit, surtout au vu de ces jeux coquins où un homme et une femme ne cessent d’inverser les adjectifs possessifs (« ma » devient « ta », et vice versa). Cela reste toutefois moins drôle que ces bruitages insensés qui gâchent le visionnage des ébats, la faute à un volume mal réglé qui laisse des bruits surréalistes de crachat et de déglutition recouvrir le reste de la bande-son ! A ce stade-là, on peut clairement requalifier ce film en tant que « mascarade ».

Popcorn (Mark Herrier)

JOUR 3 : DES FILMS QUE L’ON FAIT SUR DES FILMS QUE L’ON SE FAIT

Pourrait-on imaginer une séance des Hallus qui userait des artifices les plus cultes (sièges électrifiés, projection 3D, usage de pastilles Odorama, etc…) pour mettre son public dans un état d’hystérie totale ? Oui, mais à condition de ne pas voir notre équipe adorée de l’association ZoneBis se faire électrocuter, empaler, décapiter ou charcuter en coulisses par un serial-killer très « fuck face » dans l’âme ! Bref, une séance de cinéma qui ne ressemblerait pas à celle décrite dans Popcorn, petit film d’horreur injustement méconnu de Mark Herrier qui, à bien des égards, s’impose autant comme le petit frère horrifique et turbulent de Panic sur Florida Beach que comme le précurseur du slasher méta dont Wes Craven et Kevin Williamson se feront les chantres dès la sortie de Scream en 1996. Sorti six ans plus tôt et récoltant autant d’indifférence que n’importe quelle pépite ayant un train d’avance sur tous ses contemporains, ce petit bijou d’humour noir en Rigolorama relie le mystérieux passé familial d’une jeune lycéenne aux agissements criminels d’un cinglé en quête de vengeance. Il ne faut toutefois pas y chercher davantage qu’une succession de mises à mort hilarantes (parce que liées à l’emploi des artifices qui animent un festival de cinéma) et de jeux de masques trompeurs, tout comme il vaut mieux ne pas prêter attention aux quelques scories relevées ici et là (un boogeyman qui surjoue comme un cochon, une héroïne pas très bouleversée d’apprendre la vérité sur son passé, des stéréotypes alignés à la queue leu leu…). Tout entier conçu pour amuser son spectateur autant que son serial-killer s’amuse jusqu’au bout avec ses futures victimes, Popcorn parlera autant au fan de comédies horrifiques qu’au geek assumant très fièrement sa passion. C’est donc un bon film à (re)découvrir.

L’avertissement de Preston Sturges en début de bobine était très clair : Dementia peut soit envoûter durablement, soit laisser sur le bas-côté. On adhère d’autant plus à cette définition du film que notre objectivité se retrouve ici coincée dans un entre-deux pas très net, alors que notre subjectivité tendrait à avouer que l’on a un peu compté les moutons devant le résultat. Imaginé par le réalisateur John Parker dans les années 50 à partir d’un cauchemar que lui avait raconté sa secrétaire, ce second film de la thématique Rêves en Ricochets sort une jeune femme d’un cauchemar pour lui faire épouser un très curieux état second, la filmant en train d’errer dans des rues glauques et désertes, multipliant les rencontres inquiétantes (des flics aux visages fluctuants, un mac pas net du tout, un sosie mafieux d’Orson Welles…) alors même que les journaux font leurs choux gras sur la présence d’un tueur qui rôde aux alentours. Tout cela semble prometteur pour bâtir une plongée dérangeante dans le subconscient, mais à l’écran, les très belles velléités expressionnistes (côté image) et freudiennes (côté récit) de Dementia n’accouchent que d’un résultat le cul entre deux chaises. Pour faire simple, disons qu’ici, c’est quitte ou double. La musique, entêtante, peut taper sur le système comme elle peut susciter un certain vertige. La répétition de certains plans peut désorienter comme elle peut lasser par l’abus de faux raccords trop visibles. Et son héroïne, qui passe parfois du fou rire à l’effroi en une demi-seconde, a ici bien du mal à trouver sa personnalité psycho-parano. Au moins, le fétichisme de certains objets (dont un gros médaillon porté par l’héroïne) et un freudisme amplifié lors d’une scène de cimetière réussissent à maintenir l’attention. Notons que la courte durée du film (à peine 55 minutes !) a poussé l’équipe des Hallus à le précéder de deux courts-métrages surréalistes, Meshes of the Afternoon et At Land, tous deux signés par la réalisatrice avant-gardiste Maya Deren.

Pour ce qui est de Triangle de Christopher Smith, on va mettre cartes sur table : la logique voudrait qu’on n’en parle pas, qu’on se contente de souligner à quel point c’est une expérience narrative et horrifique de très haute volée, qu’il est encore aujourd’hui scandaleux que cette magistrale leçon de cinéma n’ait pas bénéficié d’une sortie en salles (tout comme le film suivant de Smith, Black Death, tout aussi formidable) et qu’on invite notre lecteur à le découvrir en en sachant le moins possible. Du coup, si vous ne l’avez jamais vu, on vous supplie de sauter au paragraphe suivant… Vous êtes toujours là ? Pour un film que certains ne manqueront pas de qualifier de casse-tête, revoir le film à tête reposée sur un très grand écran permet vraiment de mesurer non seulement la cohérence absolue de chaque strate de son récit, mais aussi l’incroyable profusion de détails dans chaque cadre. Loin de se contenter d’un concept de boucle temporelle à la sauce La Quatrième Dimension, Christopher Smith construit surtout un portrait psychologique qui fonctionne en écho au mythe de Sisyphe, piégeant ainsi son héroïne – une Melissa George absolument parfaite – dans un dédale méphistophélique où chaque couloir devient le rappel d’un tourment intérieur qu’il s’agit d’affronter et d’une culpabilité toujours plus lourde à assumer. Très palimpseste dans l’âme et dans l’exécution, ce tour de force scénaristique tient aussi sur une mise en scène redoutable qui désoriente par ses choix d’axe et parvient à susciter un fort vertige sans jamais nous donner l’impression de tourner en rond. Thriller fantastique qui n’oublie jamais de dialoguer avec le drame intimiste (c’est aussi valable dans l’autre sens), œuvre-somme qui renoue autant avec l’angoisse exponentielle de Shining qu’avec la fibre onirico-spatiotemporelle de L’Année dernière à Marienbad, Triangle demeure plus que jamais le chef-d’œuvre de son auteur, et surtout un très grand film qui donne envie d’être revu en boucle, au risque de devenir totalement fou.

Premier voyage au sein de la thématique Le Mysticisme par la Face Est, Seeding of a Ghost constitue déjà une entrée en matière bien gratinée pour cette série de films destinés à offrir des points de vue géographiques très variés sur une folk horror que l’on sait majoritairement rattachée au cinéma anglo-saxon. Cette première étape nous emmène ainsi à Hong Kong, plus précisément à une époque où la Shaw Brothers tenta de se démarquer de ses films d’arts martiaux ou de récits chevaleresques. Annoncé comme étant le film le plus extrême jamais produit par le studio et même comme un opus HK préfigurant les excès de la désormais célèbre Category III (catégorie de films hardcore interdits aux moins de 18 ans), le résultat a offert au public des Hallus une séance pas piquée des hannetons. Parce que dans cette histoire d’un chauffeur de taxi dont la vie vire au cauchemar après avoir le meurtre sauvage de sa femme infidèle et le renversement d’un sorcier maléfique au détour d’une course, la fibre du Category III, bannissant toute exemplarité morale au profit d’un déferlement de carnage et de débauche, lorgne plutôt vers celle du bis italien supra-nanardesque. Erotisme de série rose M6, dialogues bien débiles assénés au premier degré (youpi !), personnages creux comme des Tupperware, bastons tordantes en mode Terence Hill & Bud Spencer, sans oublier cette petite dose de cruauté sexuelle dont tant de cinéastes transalpins comme Joe D’Amato ou Ruggero Deodato se sont fait les chantres. Ne laissant aucun moment de répit à son spectateur plus amusé que médusé, ce gros moment de WTF hardcore signé Kuen Yeung s’achève sur une longue cérémonie d’exorcisme cintrée, moins en version The Strangers qu’en croisant L’Exorcisme chinois et le délire hentai. De quoi annoncer la couleur – du rouge bien vif qui tâche.

Ichi the Killer (Takashi Miike)

JOUR 4 : N’AIE PAS PEUR, CA VA JUSTE FAIRE EXTREMEMENT MAL !

La journée la plus portnawak de cette semaine hallucinée nous aura offert son expérience animée la plus bizarroïde. Récemment mis à l’honneur via la sortie d’un Blu-ray chez l’éditeur Spectrum Films, le nom d’Ujicha (oui oui, comme le thé !) fait sa première incursion dans les Hallus avec l’ovni nippon The Burning Buddha Man, seconde étape du Mysticisme par la Face Est. Nouvelle expérience bizarroïde sur fond du vol d’une statue de Bouddha, le film narre le voyage (mystique) et la transformation (physique) d’une jeune fille suite au meurtre de ses parents. Enième scénario à base de mysticisme bouddhiste qui, à vrai dire, nous en a touché une sans bouger l’autre, la faute à ce qui constitue le centre névralgique du projet : une technique d’animation exploitant des peintures en papier découpé, selon la technique ancestrale du kamishibaï à laquelle le 7ème Art avait parfois pu faire appel (on pense notamment au très zarbi Tachigushi Retsuden de Mamoru Oshii). Ce parti pris d’animation est à vrai dire ce qui suffit sinon à flinguer le film, en tout cas à nous couper de toute possibilité d’en suivre la progression narrative. La raison en est très simple : étant donné que l’absence de mouvements sur les personnages dessinés impose une mise en scène constituée à 95% de (très) gros plans fixes, la narration n’en devient que plus robotique et dépourvue de toute fluidité. Même en justifiant son singulier parti pris d’animation par un prologue méta un peu simpliste, Ujicha prend ainsi le risque de cliver méchamment. Que la durée du film n’excède pas une heure vingt n’est au fond pas plus mal.

Pour la petite histoire, cette jolie mention « David Lynch presents » qui inaugure le générique de Crumb n’indique pas que le réalisateur de Mulholland Drive aurait produit la chose. Il s’agit en réalité d’un cadeau offert au jeune réalisateur Terry Zwigoff afin de le féliciter. Ce second et dernier documentaire à peupler le Cabinet des Curiosités n’était pas franchement ce que l’on peut appeler une surprise. Riche idée de la part de Zwigoff, futur réalisateur de Ghost World et de Bad Santa, d’avoir tenu à suivre pendant dix ans (!) les traces de l’auteur de BD Robert Crumb : la sensibilité de l’homme, la pratique de son art, le désir d’en bousculer les conventions, le contenu subversif de son œuvre, les ambiguïtés et les controverses qui s’y rapportent, sans oublier l’édifiant vivier familial qui semble à l’origine de sa vocation (les adjectifs les plus adaptés pour le décrire seraient « difficile » et « sordide »), tout devient matière à relier les points adéquats entre une vocation artistique et des rapports familiaux chargés de violence. La faiblesse du docu lui-même, c’est que sur cette question précise, il donne un peu l’impression de prêcher des convertis aux yeux de ceux qui le découvrent aujourd’hui – on imagine qu’il n’en était pas de même lors de sa sortie en 1994. Les cinéphiles pourront même s’amuser une petite présence fantomatique de Crumb dans le film suivant de Zwigoff, à savoir Ghost World : ce personnage de disquaire sociopathe joué par Steve Buscemi en est presque le reflet déguisé. Depuis, tout a changé : Robert Crumb coule toujours des jours paisibles dans le village gardois de Sauve depuis le début des années 90 (le film s’achève d’ailleurs sur son départ pour la France) et Terry Zwigoff se fait toujours attendre depuis l’échec de son film Art School Confidential en 2006.

Une soirée « double programme » aux Hallus, c’est l’assurance d’un grand moment de trash jouissif, sorte d’expérience collective à réserver à un public très averti. Inaugurée par une citation très équivoque de Jean-François Bizot (« Le mauvais goût, c’est la provoc’ du peuple. La provoc’, c’est le mauvais goût des intellos »), cette fameuse Soirée de la Provoc’ et du Mauvais Goût fait surtout référence à ce fameux rendez-vous nocturne récurrent de la chaîne Canal+, proposant une multitude de films rares en lien avec un fil directeur précis (le gore, la culture gay, la génération cyber, etc…). La question posée en début de soirée était des plus lucides : à une époque où les réseaux sociaux ont amplifié les clivages sur ce qui relève ou non de ces deux notions, où résident désormais la provocation et le mauvais goût ? Les deux films choisis pour cette projection ont permis d’y répondre de la façon la plus radicale possible. Qu’il s’agisse d’une comédie espagnole malpropre ou d’un ovni japonais supra-extrême, l’heure fut ce soir-là à la confrontation de nos cinq sens à des substances bien interdites, que l’on imagine aisément vouées aux gémonies à l’heure de l’ordre moral le plus aliénant et de la bien-pensance la plus dégoulinante… Torrente aura ouvert les festivités en nous prouvant une fois de plus que nos amis ibériques ont moins les cojones qui tremblent quand il s’agit de se la jouer populaire avec du trash et de l’immonde. Avec ce personnage de flic ripou, véritable Joe Pesci du pays des tapas (en moins hargneux et en bien plus vicieux), l’acteur-réalisateur Santiago Segura – devenu depuis un fidèle du cinéma d’Alex de la Iglesia – donne vie à un parangon d’immoralité qui épuise le dictionnaire des mauvais qualificatifs. Racisme et sexisme à tous les étages, crasse et saleté dans chaque coin de l’image (l’appartement de Torrente, madre de dios…), mais surtout fou rire vénère devant les pires situations qui soient, en raison d’une verve satirique qui n’épargne rien ni personne. Tout ça dans une enquête qui met ce déchet social sur la piste de trafiquants qui planquent de la coke dans les nems d’un restaurant chinois. Notons quelques caméos de Javier Bardem et d’Antonio de la Torre (tous deux pas encore méga-stars locales à cette époque), ainsi qu’un premier grand rôle pour un Javier Camara encore jeunot et pas encore almodovarien. Du très bon mauvais goût saveur paëlla dont le succès en Espagne fut si retentissant qu’il engendra quatre suites, dont une avec un caméo d’Oliver Stone Quant au redoutable Ichi the Killer, à savoir le film le plus sadique de Takashi Miike, la liste des personnes ayant tout à gagner à rester le plus loin possible de cet « ovni indéfendable » se révèle longue comme le bras : les âmes sensibles, les estomacs fragiles, les testicules en carton, les pythies féministes, les cathos réacs de Promouvoir, les lecteurs de Télérama, les bobos SJW qui pissent du thé vert, etc… En revanche, si vous aimez vous faire violence avec un gros sourire de vicelard sur la tronche, entrez donc dans ce tourbillon masochiste. Et inutile de vous déchausser : plus c’est sale, mieux c’est.

>>> Lire notre critique d’ICHI THE KILLER

Cold Fish (Sion Sono)

JOUR 5 : WHY DON’T YOU SHOOT IN HELL, YOU FUCK ?

Au risque de sembler un peu trop direct, on va commencer à avouer que la compétition courts-métrages de cette année était un peu attendue avec méfiance. Non pas que le fait de bouffer de la pastille animée par paquets de cinquante à chaque nouvelle édition du festival d’Annecy ait fini par nous rendre un peu borné, mais le simple fait de voir le film d’animation occuper les deux tiers de la compétition des Hallus sonne comme une légère frustration. Et quand bien même l’animation reste sans doute le territoire le plus vivace pour donner vie à des idées folles et des audaces jamais vues sur un écran, la cuvée 2021 n’aura pas su amplifier ce fait. Sans être d’un niveau décevant, la sélection transpire l’inégalité par des petits courts qu’on a déjà l’impression d’avoir vu mille fois avant, tant en matière d’esthétique que de thématique. Le sud-coréen Homo Erectattoos de Kim Tae-woo commence par nous refaire le coup du cathartisme burtonien à la Vincent, narrant le récit d’un grand brûlé qui exorcise sa douleur et masque ses cicatrices par le biais du tatouage. L’animation toute en ombres et en nuances de gris est très belle, mais ce sous-Johnny got his gun ne se résume qu’à un exercice de style appliqué, quand bien même il découle d’une histoire vraie. De son côté, Joe Cappa nous ennuie avec Ghost Dogs, récit d’un chien de famille terrorisé par des chiens fantômes dans une maison rythmée par le passage d’un aspirateur robotisé. De l’insolite qui n’en a que le nom, de l’ambiance fantastique qui n’en est pas une : on oublie vite. La hongroise Anna Szollosi relève un peu la barre avec le minimalisme graphique de son Helter, comptant ainsi sur des associations de deux couleurs uniques à l’écran pour tracer le traitement radical des anxiétés d’une femme par son psychiatre. Le surréalisme de la chose n’a rien de novateur en soi, mais parvient à flatter la vue et l’ouïe par un solide jeu graphique, ce qui est toujours ça de pris. La France sort faiblarde de cette sélection avec Le Taxi de Sun City, petit court mélancolique qui plonge dans les méandres d’un jeune taxi à mi-chemin entre le Travis Bickle de Taxi Driver et le boucher de Seul contre tous… du moins jusqu’à ce que sa voix off supra-poétique à la Cashback ne vire soudain à la branlette pure, digne d’un étudiant de la Fémis pris en flagrant délit de masturbation intello. Quant au délirant Little Miss Fate du suisse Joder von Rotz, il montre ce qui se passerait si un individu lambda prenait soudain la place de Dieu sans savoir comment gérer la moindre erreur et les réactions en chaîne qui s’en suivraient. Nul doute que c’est l’humour de ce petit court qui aura justifié sa position de gagnant du Grand Prix du public lors de la cérémonie de clôture.

Du côté des courts non-animés (trois au total), c’est là que les choses sérieuses étaient à relever. On passera très vite sur La Coupure de la réalisatrice québécoise Chloé Cinq-Mars, qui ne suscite qu’un ennui poli à force d’étirer sur dix-sept minutes un concept qui aurait tenu en cinq. Aucune émotion spéciale à extraire de cette histoire d’une femme qui, ayant accouché par césarienne, ne s’aperçoit pas que l’enfant qu’on lui a mis entre les mains n’est pas le sien. C’est avec l’intéressant Bubble d’Haonan Wang qu’on se confronte enfin à du solide. Sorte de dérivation végétale du Tetsuo de Shinya Tsukamoto, il met en scène un jeune couple chinois, végétant tant bien que mal dans les bas-fonds d’une cité suburbaine, où l’un des deux conjoints subit une transformation inattendue. A la fois commentaire métaphorique sur la mutation de la Chine et rapport sensitif aux folklores locaux, ce petit court émeut et impressionne par sa grande maîtrise du cadre et de la mise en scène. Et c’est enfin le gros choc sensoriel Dar-Dar de Paul Urkijo Alijo qui remporte notre adhésion la plus complète. Focalisées sur une créature imaginaire du Pays Basque, ces dix minutes baignent dans un gothisme des plus brumeux, dans un noir et blanc hyper contrasté, et dans une ambiance sonore faisant naître un effroi des plus saisissants. Le résultat donne surtout une idée de ce que pourrait donner un film d’horreur ésotérique tourné par Bela Tarr. Pas moins… A signaler qu’à partir du mois de novembre, l’association ZoneBis lancera le deuxième festival de son histoire, exclusivement consacré aux courts-métrages et répondant au doux nom de Mutoscope. On a d’ores et déjà noté les dates sur notre agenda.

Quasi cathartique pour son génial auteur Sion Sono, Cold Fish était annoncé par les deux sélectionneurs du festival (Cyril Despontin et François Cau) comme un magnum suprême de noirceur, si chargé de nihilisme et de désespoir envers l’être humain qu’il ne pouvait que plonger son public dans une dépression carabinée, avec le besoin de prendre au moins plusieurs jours pour s’en remettre. Ayant déjà pu voir la bête, on avait encore le souvenir de la baffe qu’il avait constitué en tant qu’opus central de la fameuse trilogie de Sono (entamée avec Love Exposure et achevée avec Guilty of Romance). Le revoir sur grand écran n’a pas atténué d’un iota son incroyable violence physique et psychologique, mais permet déjà de mettre certaines choses en perspective. A l’origine conçu comme un exutoire suite aux frustrations accumulées durant le tournage de Love Exposure (toujours LE chef-d’œuvre de Sono, mais que ce dernier estimait pourtant avoir raté !), Cold Fish confronte un très timide vendeur de poissons tropicaux à un concurrent rigolard et fort en gueule qui révèle très vite sa face sombre et la routine homicide qui constitue son vrai quotidien. Mettant tous ses personnages dans une narration en cercles concentriques qui ne cesse de faire grossir peu à peu les tares et les déviances qui les caractérisent, Sono met un point d’honneur à propager le mal sur tout ce qui est à sa portée, que ce soit l’image de la famille modèle, le thème du rapport au père ou les coulisses souterraines de la société capitaliste. L’ultra-violence se fait toujours plus insensée jusqu’à un climax final qui atteint un zénith en matière de barbarie gore, et les enjeux sociétaux, contaminés de façon irréversible, sont alors recouverts d’un nihilisme total, sans amour, sans espoir, sans futur. Ces 146 minutes ont tout de démentiel, mais strictement rien d’aimable. Vous voilà avertis.

Projeté en présence de son scénariste et producteur Klaus Maeck, le méconnu Decoder du collectif Muscha fut sans conteste la plus belle pépite de ce Cabinet des Curiosités. Démarrant par une jolie batterie de travellings lancinants dans un dédale urbain et technologique – en réalité un vaste centre de surveillance policière – sur fond d’une bande-son stressante à souhait (un peu comme si Schizophrenia rencontrait THX 1138 !), cet ovni tombé aux oubliettes depuis plusieurs décennies se relie sans effort au registre dystopique, avec un récit centré sur un jeune musicien atteint par le spleen qui n’arrive à fuir cette société totalitaire que dans les bras de sa copine strip-teaseuse et dans ses nombreuses expérimentations sonores à la recherche du son ultime – celui qui pourrait faire s’écrouler le système. L’écho que Decoder forme avec le documentaire sur William Burroughs que l’on évoquait plus haut vient surtout du fait que l’écrivain fait ici un petit caméo. Mais on peut tout aussi bien considérer que l’âme de la génération beatnik a bel et bien voix au chapitre dans cet ovni expérimental qui convoque en même temps les fantômes mêlés de George Orwell, de Kenneth Anger et du groupe Art of Noise. C’est dire la richesse sous-jacente de cette superbe rareté, où la mise en scène, traversée par les éclairages au néon et les nappes de musique industrielle (ce qui n’empêche pas le Seedy Films de Soft Cell de revenir ici en tant que leitmotiv !), se cale sur les rails d’une ode anarchique à la révolte face au consumérisme pur et au compartimentage des individus. Avec la musique en tant que moteur d’espoir pour des lendemains meilleurs.

Ceux qui ont découvert l’inénarrable Judge Dredd de Danny Cannon à sa sortie en 1995 se souviennent encore de l’outrage relativement conséquent qu’il constituait envers la BD satirico-futuriste de John Wagner et Carlos Ezquierra. Outre le fait de laisser Sylvester Stallone ôter son casque de juge dès la seizième minute (sans doute parce qu’il fallait montrer le visage de la « marque » au consommateur qui a acheté le bidon de lessive !), cette adaptation consensuelle se voyait parasitée par un intrus de premier plan : Rob Schneider, sidekick casse-burnes qui honorait l’ensemble de ses vannes pourries et de ses remarques vaseuses, comme si le film devait être le prolongement d’on ne sait quel épisode de Police Academy. Il aura fallu attendre dix-sept ans pour que le juge Dredd voit son blason redoré de la meilleure manière par un tandem de choix : Alex Garland et Karl Urban. Le premier s’entoure d’une équipe talentueuse et accouche d’un scénario carré, sans bout de gras, assez voisin de celui de The Raid et allant droit à l’essentiel pour placer son antihéros central dans un contexte susceptible de le laisser éclater toute sa puissance iconique et bourrine. Le second se coule si bien dans le moule du costume de Dredd qu’il semble né pour le rôle : chacune de ses apparitions transpire la badass attitude la plus parfaite, sans parler d’un timbre de voix grave et rugueux qui renvoie celle de Stallone aux oubliettes. Avec deux points forts de cet acabit, rien d’étonnant à ce que ce Dredd soit une réussite quasi-totale. On peut même dire qu’il prend toute sa dimension sur grand écran, avec ou sans les conditions de projection 3D qui furent les siennes au moment de sa désastreuse sortie américaine. Fort d’un rythme sans temps mort, frisant le trip sous acide au détour d’une armada de trouvailles visuelles absolument divines (dont un usage monumental du slow-motion !), laissant une large partie de son casting se la jouer punk vénère avec gourmandise (mention spéciale à Lena Headey en bad girl ultime), le film suit la trajectoire linéaire de son protagoniste dans une unité de lieu sans cesse reconfigurée. Qu’importe de savoir si la paternité de cet actionner aussi sale que sublime soit attribuée à Alex Garland et non à Pete Travis suite à de récentes déclarations publiques (bon, il ne fait aucun doute que c’est vrai…), le résultat est là : un comics-live dystopique rebooté en bonne et due forme, prompt à malaxer nos tripes et à laisser le jus de groseille couler à flots.

>>> Lire notre dossier sur JUDGE DREDD, de la BD au cinéma

Une fin de soirée avec un petit film d’horreur australien bien dégueu, rempli à ras-bord de substances gluantes et de corps humains qui se mettent à fondre ? Ah ben oui, volontiers, mais il nous semblait pourtant qu’on avait déjà bouffé de la péloche similaire il y a quelques années avec le très fendard Street Trash de Jim Muro, non ? En fait, là, c’est au moins connu Body Trash du touche-à-tout Philip Brophy que l’on a affaire, petite curiosité comico-horrifique sans grand intérêt devant laquelle on passe presque autant de temps à savourer les épanchements gore franchement dégueulasses qu’à s’interroger sur la cohérence des choix artistiques. A commencer par une bande-son à la lisière du portnawak, qui ne cesse de cumuler et d’entremêler mille tonalités musicales pour former le hors-sujet le plus total avec l’image. De toute façon, avec une histoire aussi basique que celle-ci (une vitamine expérimentale déclenche de terribles effets secondaires dans le lotissement australien où elle est lâchée), on doute fort qu’un ensemble plus carré aurait amélioré les choses. Plus grave encore : Brophy ne fait jamais l’effort de peaufiner un minimum ses scènes gore, ici avares en virtuosité technique. Quant aux clichés consternants qu’il prend plaisir à annihiler de la façon la plus crado possible (flics largués, femme d’affaire dominatrice, bodybuilders crétins, rednecks consanguins, laborantins inconscients, famille modèle coincée du cul, etc…), le scénario n’en fait que des vignettes sans relief ni intérêt, destinées à se faire zigouiller sous l’œil éteint d’un spectateur qui baille plus qu’il ne braille devant chaque début d’effusion gore. A un tel stade de mollesse et d’horreur raplapla, voir apparaître le générique de fin est une vraie délivrance. Pas si goûtu que ça, en fin de compte, et surtout jamais aussi « fondant » qu’un bon Street Trash.

Sur le globe d’argent (Andrzej Zulawski)

JOUR 6 : OUTERSPACE

L’historique de Sur le globe d’argent, on ne le connait hélas que trop bien. Suite au succès international de L’important c’est d’aimer, Andrzej Zulawski retourne en 1988 dans sa Pologne qui, après l’avoir contraint à s’exiler en France, l’accueille à bras ouverts. Motivé par l’envie de certains cinéastes des Pays de l’Est de tourner leur 2001 à eux (souvenons-nous du Solaris de Tarkovski…), se met alors en tête d’adapter une œuvre de science-fiction de son grand-oncle Jerzy. Mais son ambition est aussi démesurée que risquée, le film se voulant une parabole politico-religieuse à fort potentiel subversif. Et au cours d’un tournage infernal qui ne cesse de s’éterniser, un changement brutal de ministre de la Culture provoque l’arrêt brutal du tournage. Les décors et les costumes sont brûlés à la chaux, tandis que Zulawski est encore banni de son propre pays – une situation qui l’amènera à rédiger ensuite le scénario de Possession dans un état où la dépression et l’alcool font jeu commun. Tourné à 80%, le film ne trouvera sa forme « définitive » qu’une dizaine d’années plus tard, à la faveur d’un gouvernement polonais plus assoupli qui proposera au cinéaste d’achever son film. Celui-ci opte alors pour une curieuse idée : combler les scènes manquantes en intégrant des plans de la Pologne moderne (tournés à grande vitesse par Zulawski) tandis qu’une voix off commente l’action de la scène en question. Idée curieuse, oui, mais pas tant que ça : en choisissant de s’intégrer lui-même dans le film, qui plus est en tant que cinéaste qui fait mine de courir à la recherche de son propre film disparu, Zulawski dessine le parfait trait d’union avec l’approche subjective du récit qu’il avait autrefois imaginé. Sa mise en scène, majoritairement traversée par cette idée d’une « caméra-mémoire » qui devient un personnage-clé du film, fait passer son audience par un état de sidération et de transe rarissime. Ce film ne se regarde pas, il se vit. Il vibre de l’intérieur, mû par l’idée de multiplier les visions hallucinées dans des décors hallucinants, et sa furieuse énergie interne laisse souvent bouche bée. Avec, bien sûr, le regard ironique et lucide du cinéaste sur un genre humain voué à répéter les mêmes erreurs partout où sa quête de culte et d’absolu l’amène à poser le pied. Œuvre mutilée, certes, mais totem zulawskien à tous les niveaux : fiévreux, chaotique, mystique, tellurique, ivre d’une soif filmique et créative sans commune mesure. Et le découvrir enfin dans une sublime copie DCP en renforce davantage l’aura.

On prévoyait une salle survoltée, pour ne pas dire carrément électrifiée, pour la projection sur grand écran du méga-taré Hyper Tension 2. On ne s’était pas trompé. Que cette suite ne soit pas sortie en salles à l’inverse de son prédécesseur tombe un tantinet sous le sens, tant le résultat, réalisé et monté selon une abhorration totale des règles de découpage cinématographique, a de quoi coller son spectateur dans une zone limite. Voir ce film en salles, ce n’est donc pas une séance de cinéma normale. C’est… autre chose. Pour ceux qui dormaient dans un monastère depuis plus de quinze ans, on rappelle le principe : Hyper Tension premier du nom, c’était une heure et demie d’un Jason Statham dépendant à l’adrénaline, obligé de détruire, de cogner ou de baiser tout ce qui lui barrait le passage, histoire de ne pas crever d’un arrêt cardiaque. Un croisement insensé entre Tex Avery et Grand Theft Auto, festival ininterrompu de situations extrêmes dont cette suite reprend plus ou moins la logique à partir d’un concept bien plus taré. Car, oui, la nouveauté ici, c’est que notre Jason adoré, toujours vivant malgré sa chute du haut d’un hélicoptère à la fin du premier opus, part à la recherche de son cœur, volé par la triade chinoise et remplacé par une sorte de pile atomique défectueuse qui va le contraindre à se shooter aux volts par tous les moyens possibles. Inutile donc de dire que le film va multiplier par dix le degré de folie régressive et de violence décomplexée, accouchant de péripéties à faire rougir un bataillon de marins pompiers. Inutile de souligner que le taux de nudité gratuite et de vulgarité crasse va exploser le plafond jusqu’à l’expédier dans la stratosphère en moins d’un quart d’heure. Et inutile de préciser qu’Amy Smart va s’en prendre encore plein la rondelle, avec une jouissance exhibitionniste palpable qui achève d’en faire la plus grande actrice américaine vivante (ben quoi, vous croyez Meryl Streep capable de faire ça ?). Conçu en parallèle d’un Ultimate Game bien plus carré, Hyper Tension 2 est ainsi une démonstration de force du tandem formé par Mark Neveldine et Brian Taylor, lesquels mettent leurs micro-caméras à rude épreuve et offrent ainsi un rendu visuel on ne peut plus anarchique, proche d’une captation de sport extrême. Tout transpire ici un esprit trash-punk sans limite ni bienséance, passant d’une tripotée de caméos débiles (dont le porn-hero Ron Jeremy et une ex-Spice Girl) à un improbable combat de sentaï, et ce jusqu’à un hilarant doigt d’honneur final à valeur de manifeste. Génial ? Génial.

>>> Lire notre dossier sur le tandem Neveldine/Taylor

Sélectionné dans le Cabinet des Curiosités en raison de sa relative similarité avec Popcorn (il s’agit encore d’un film sur le cinéma et son impact populaire), Fondu au noir déroule le portrait d’un jeune cinéphile névrosé et maniaque, ne vivant que pour le cinéma, et qui cumule les échecs intimes. Rendez-vous foiré avec un superbe sosie de Marilyn Monroe, accident domestique causé sur une tante castratrice, renvoi d’un travail où il est rabaissé par son patron et ses collègues (dont un Mickey Rourke à l’orée de sa carrière), vol d’une idée de scénario par un producteur sans scrupules… C’en est trop ! La frustration l’amène à puiser dans sa cinéphilie et ses idoles – surtout l’acteur James Cagney – pour se venger. Problème : le réalisateur Vernon Zimmerman n’a ici pas l’air de bien savoir comment s’y prendre avec un postulat pareil, hésitant de facto entre un vrai drame stigmatisant et un vrai délire référentiel. Impossible d’avoir la moindre empathie pour un tel protagoniste, en l’état absolument insupportable et abject dans ses actions, qui plus est joué par un Dennis Christopher en roue libre dans le cabotinage. Impossible, aussi, de ressentir le moindre frisson pour une réalisation aussi plate et un crescendo comico-horrifique sans humour ni horreur. Impossible, enfin, de sourire devant une telle relecture de certaines scènes cultes du 7ème Art, même si revisiter la scène de la douche de Psychose sous la forme d’une demande d’autographe ratée présente une idée assez rigolote (faire de l’encre noire d’un stylo l’équivalent du sang qui coule en noir et blanc dans la baignoire !). Un faux film culte qui, le temps d’une séance, sera sorti de l’oubli… pour aussitôt y retourner !

Ceux qui visitent ce site web de façon plus ou moins régulière savent les atomes crochus qui existent entre son équipe de rédacteurs et la filmographie de Masaaki Yuasa, que nous suivons depuis déjà plusieurs années et dont la plupart des derniers films ont pu être savourés durant les dernières éditions du festival d’Annecy. Finir cette fabuleuse fournée de films « privés de sortie » des Hallus par le premier (et meilleur) film du bonhomme est ce que l’on appelle une apothéose logique. On savait d’ores et déjà que ce serait la meilleure séance du festival, le meilleur film présenté cette année, le plus beau représentant de cette liberté créative célébrée depuis toujours par le festival (on aura appris que l’équipe de ZoneBis essayait de le projeter depuis la toute première édition !), et même ce grand monument psychotronique qui allait réveiller des zones sensorielles pour le moins méconnues chez le public des Hallus. Tout ceci fut vrai. Salle comble, réactions euphoriques en sortie de salle, discussions animées, partage des sensations vécues… L’expérience Mind Game est et restera unique en son genre. Ne jamais l’avoir vécue sur grand écran revient à être un peu passé à côté de sa vie. Pour notre part, on a déjà fait le tour de cette adaptation de Robin Nishi dans un long décryptage analytique (à lire ci-dessous).

>>> Lire notre analyse de MIND GAME

On ne cesse de le répéter à chaque fois : le plus grand avantage des Hallus reste tout de même de braquer les projecteurs sur des pépites dont personne n’aurait jamais parlé et que l’on n’aurait sans doute jamais découvertes ailleurs. Cette année, La Puissance du feu aura mis tout le monde d’accord, qui plus est en attirant dans cette séance de deuxième partie de soirée des spectateurs encore épuisés par l’expérience Mind Game et désireux d’aller dormir pour mieux se préparer à la dernière journée du festival. Grand bien leur en aura pris, car en sortie de projo, les dithyrambes n’ont pas cessé de pleuvoir vis-à-vis de ce qui fut clairement le film le plus magique de cette thématique Le Mysticisme par la Face Est. Tourné à Londres et en Turquie par un réalisateur pakistanais, le film plonge au cœur d’un islam chargé de mysticisme, où grouillent ces créatures surnaturelles que sont les djinns et les sheitans. Et même si un semblant d’intrigue est au rendez-vous, lançant un jeune musicien anglais sur la trace d’un fameux « Maître Musicien » capable de détruire le monde avec sa flûte (l’instrument, hein !), on devine très rapidement qu’il ne s’agit que de la première couche de ce qui est avant tout un voyage onirique de premier choix. Le symbole surpasse ici le sens, les sens (re)naissent des sons et des décors (les splendides paysages turcs du Cappadoce sont ici sublimés comme jamais !), les forces telluriques et spirituelles connectent leurs forces respectives tout au long de la narration, et les images mémorables ne se comptent pas sur les doigts d’une main. Entre l’ésotérisme et le folklorisme, conçu et shooté comme si Alejandro Jodorowsky s’était frotté à la symbolique de l’islam, envoûté de part et d’autre par une splendide musique orientale, cette pure merveille, précieuse et injustement méconnue, porte magnifiquement bien son titre.

Carnival of Souls (Harold « Herk » Harvey)

JOUR 7 : LES DERNIERS METRES…

On parle assez souvent du Carnaval des âmes comme d’un film qui aurait inspiré George A. Romero et David Lynch… Bon, certes, il y a un plan qui annonce assez clairement la démarche des zombies dans La Nuit des morts-vivants, ainsi qu’un autre – tout aussi repérable – que Romero a repris à l’identique dans Land of the Dead. Pour ce qui est de Lynch, hormis une légère musique évoquant une ritournelle d’attraction foraine (à l’image de celle qui accompagnait la « femme dans le radiateur » d’Eraserhead), on ne voit pas trop. On se permettra de considérer la réputation élogieuse du film d’Harold « Herk » Harvey comme étant un peu surfaite, le résultat valant surtout pour son ambiance paranoïaque à la Polanski (magnifique virée dans un parc de loisirs laissé à l’abandon) et sa remarquable bande sonore, lesquelles accompagnent très bien cette dérive instable d’une organiste qui subit d’inquiétantes hallucinations – dont une relative à un homme au visage blafard – après avoir survécu à un accident de voiture. Il y aurait en revanche beaucoup à redire sur son découpage, pas toujours au top en matière de fluidité narrative, et sur le jeu parfois outré de ses seconds couteaux. Deux défauts qui, hélas, sautent encore aux yeux dans la version intégrale qui fut présentée durant cette dernière journée. Les Rêves en Ricochets tirent donc leur révérence sur une impression mi-figue mi-raisin.

Le temps d’apprendre via les réseaux sociaux à quel point le cinéma français vient hélas de tourner sa plus grande page avec le décès de son plus beau monstre sacré (RIP Jean-Paul, snif…), on sèche nos larmes bien réelles pour se presser à la projection de Vij (ou Viy, c’est selon…), ultime film de la thématique Le Mysticisme par la Face Est, et de très loin le plus décevant des quatre. Le problème fondamental de ce vieux film tourné en 1967 par Konstantin Ershov et Georgiy Kropachyov, souvent considéré comme le « premier film d’horreur russe », ce n’est pas qu’il mette un temps fou à démarrer, c’est plutôt qu’il ne démarre jamais ! Laborieux au possible, ne suscitant qu’un ennui poli à force de laisser son pitch de revenante flippée en tant qu’arrière-plan d’un déroulé littéral du folklore traditionnel de la Russie orthodoxe (prières, messes, chorale, agriculture, cuites à la vodka…), cette adaptation de Nikolaï Gogol nous donne l’impression que sa durée de 76 minutes a été multipliée par trois. Le tout avec un personnage de moine pleutre et bourré qui traverse le film dans un état second que l’on aurait aimé voir s’incarner par de vrais choix de mise en scène. Seul le climax final, déchainant enfin un minimum de forces surnaturelles via des travellings circulaires un tant soit peu dynamiques, arrive à stopper cette longue gueule de bois… Une fois sorti de la séance, une bonne bière s’impose entre collègues à côté du Comoedia pour reprendre un peu des forces, et surtout, pour se préparer au choc tant attendu…

Les familiers des Hallus le savent bien : cela faisait des années qu’il était question de projeter le fameux Shin Godzilla (aussi appelé Godzilla Resurgence) au cours d’une édition du festival, mais les négociations d’une copie DCP avec les exécutifs de la Tōhō – une boite japonaise un peu trop gourmande sur la question – n’avaient à ce jour jamais abouti d’une année sur l’autre. A la faveur d’un changement d’équipe au sein de la Tōhō, les choses ont enfin pu se débloquer, et la séance de clôture s’imposait donc pour laisser le Dieu du kaiju-eïga mettre le feu à nos orbites de cinéphages avides de destruction massive. Présenté par le spécialiste du genre Fabien Mauro (à qui l’on doit une colossale et magnifique anthologie du kaiju-eïga publiée aux éditions Aardvark), ce nouveau film coréalisé par Hideaki Anno (créateur de Neon Genesis Evangelion) et Shinji Higuchi (réalisateur du film de sous-marin Lorelei) se veut un retour aux origines du film fondateur d’Ishiro Honda, une vraie page blanche sensée réactualiser ce dernier à l’ère post-Fukushima. L’audace du film vient pourtant de là où on ne l’attendait pas : un spectacle qui ne fait pas la part belle aux destructions causées par Godzilla (ici condensées sur une vingtaine de minutes et quelque peu abîmées par des CGI souvent dignes de Sharknado !), mais plutôt à tout le ramdam politico-bureaucratique qui prend place en temps de crise et qui se caractérise aussi par les effets de la pression étrangère. On sent ici la volonté des deux réalisateurs d’utiliser ce nouveau Godzilla pour tacler la politique médiocre de Shinzō Abe et faire écho aux conséquences de la catastrophe nucléaire de 2011. C’est ainsi sur le versant politique que le film se révèle le plus impressionnant, amplifiant une menace et une panique qui naissent communément de l’intérieur, via un montage survolté à la sauce Hot Fuzz qui fait naître un vrai sentiment de stress et une multitude de personnages qui traversent le film comme des électrons agités. Reste qu’en revanche, sur le plan du spectacle pur, le long climax final du Godzilla de Gareth Edwards n’est pas prêt d’être surpassé. Le reboot ultime de Godzilla n’est donc pas au rendez-vous, ne nous laissant qu’avec un film intègre et respectueux de la mythologie qu’il cherche à réactualiser. Et au moins, le gigantisme de ses enjeux était à la hauteur d’une clôture réussie pour nos Hallucinations Collectives. Les 15 ans du festival, ce sera l’an prochain, et bien entendu, nous serons là !