D’abord, un aveu. Au fil de douze éditions des Hallucinations Collectives suivies avec passion et attention, on a dû s’habituer à quelque chose de plus en plus puissant à chaque année : la fatigue. On ne parle pas là d’une hypothétique lassitude par rapport à ce qu’offre le festival (c’est même tout le contraire !), mais d’une vraie difficulté à devoir se remettre dans le bain à chaque début des festivités (les premiers jours sont toujours les plus difficiles…), au risque de se sentir parfois noyé entre mille émotions différentes durant cette folle semaine de cinéphilie lyonnaise. Il faut bien le reconnaître a posteriori : les films que l’on peut voir lors de notre festival préféré sont si variés et si hallucinants qu’on finit presque par se perdre en eux, au risque de les perdre eux aussi par la même occasion. Mais c’est la règle du jeu. Cette petite confession mise à part, il est important de préciser que cette 12ème édition fut particulièrement épuisante, tant en matière de tempo (toujours ultra-speed à l’image de cette fabuleuse équipe de bénévoles qui l’aura fait vivre) qu’en matière de films proposés (un véritable banquet XXL où il y avait beaucoup plus de choses à dévorer qu’à picorer). En résumé : des thématiques inégales mais toujours passionnantes, un Cabinet des Curiosités qui n’aura jamais aussi bien porté son nom, une Carte Blanche en or massif, une rencontre avec deux de nos cinéastes préférés, la meilleure compétition de longs-métrages que le festival nous ait offert depuis longtemps, et surtout la soirée la plus mémorable de ces douze ans de festival. Carton plein, donc ? Comme d’habitude. Notre traditionnel bilan annuel est donc enfin prêt pour vous faire vivre de l’intérieur ce que nous avons pu vivre durant ces sept (ou huit) jours. L’idée sera là encore de vous donner un petit récapitulatif des raretés découvertes et des chocs ressentis, mais aussi de vous tenir au jus d’un sacré nombre de pépites filmiques que l’on vous encourage grandement à privilégier en ces temps créatifs de plus en plus instables. Bref, les Hallus, c’est comme un premier pétard : une fois testé, c’est trop tard, tu es déjà piégé. De la drogue, de la pure… Du putain de cinéma, oh yeah !

Within Our Gates (Oscar Micheaux)

JOUR 0 : OUVRONS UNE PORTE…

La logique veut que l’on démarre les festivités dès la soirée d’ouverture. Mais comme le festival aura lâché un bon petit paquet d’événements « off » quelques jours avant le début de la compétition (relire notre article de présentation), on ne s’est pas privé pour prendre un peu d’avance. Et pour ce qui est de la thématique centrale Unexploited, centrée sur le désir d’un certain cinéma d’exploitation de dire non à l’exploitation au sens large, ce fut cette année au cinéma « black » de s’imposer en pièce maîtresse de la programmation 2019. Ainsi donc, on aura pu s’intéresser d’abord au film de banlieue via une double Séance Hallucinée mémorable proposant l’indispensable Do the right thing de Spike Lee et le très dispensable Boy’z in the Hood de John Singleton, sans oublier la première séance du Cabinet de Curiosités qui nous aura presque donné le statut d’archéologues. En effet, parler de Within Our Gates d’Oscar Micheaux, c’est tout simplement évoquer ce qui reste à ce jour le plus ancien long-métrage réalisé par un afro-américain. Un statut précieux qui, de ce fait, pousse à l’indulgence envers les innombrables faiblesses techniques de ce petit film tourné en 1919, avec un budget de cochon-tirelire et en réaction aux provocations idéologiques du film Naissance d’une nation de D.W. Griffith. Soit le récit d’une institutrice afro-américaine qui collecte de l’argent pour une école rurale du Sud profond destinée à des enfants pauvres de la communauté noire, mais qui, par une série de flashbacks disséminés à des instants stratégiques du récit, dévoile le passé de sa famille et son ascendance européenne. Le tout sur fond de violence raciale et de manipulation religieuse, toutes deux alimentées par les suprématistes blancs que le film se fait un devoir de conspuer. Si audace il y a dans ce film, c’est bel et bien dans ce système de flashbacks, assez peu commun à l’époque. Mais pour le reste, la vigueur antiraciste du film a du mal à surnager au travers d’une science des cadres peu travaillée et d’une direction d’acteur inexistante. Le film reste à l’état de curiosité, certes indispensable de par sa valeur historique mais moins frappante pour l’esprit qu’un pamphlet radical signé par l’enragé Spike Lee.

Freaks (Adam Stein & Zach Lipovsky)

JOUR 1 : RESTER OU SORTIR, IL FAUT CHOISIR…

On a souvent entendu dire que la programmation des Hallucinations Collectives serait à réserver à un public de niche. Du coup, pour contredire cette idiotie et pour démarrer les festivités en fanfare, quoi de mieux qu’un film bien halluciné qui jouerait malicieusement avec son spectateur ? Auréolé d’une réputation élogieuse, Freaks semble a priori cousu de fil blanc. Le synopsis est simple : une jeune fille est maintenue à l’écart du monde par son papa visiblement plus parano que la moyenne (on oublie souvent à quel point Emile Hirsch peut être un sacré acteur), mais décide un jour de brader l’interdit paternel, de plus en plus attirée par la musique du marchand de glaces qui s’arrête souvent en face de sa maison. Ce dernier n’est d’ailleurs qu’un vieux papy limite constipé, par ailleurs joué par un Bruce Dern dont on connait la prédilection pour les rôles inquiétants… Vous pensez avoir déjà deviné la suite du programme ? Vous avez tort. D’un banal pitch sur un contexte d’autarcie en banlieue pavillonnaire, le film d’Adam Stein & Zach Lipovsky prend peu à peu son envol, s’ouvrant vers un extérieur assez vertigineux et dévoilant au final toute l’intelligence de sa mécanique narrative. On aurait du mal à en dire davantage sous peine de spoiler les multiples surprises de son récit (du coup, on reste muet en ce qui concerne la multitude de films auquel on pense inévitablement pendant le film), mais pour résumer brièvement les choses, ce jeu de bascule d’un cinéma d’auteur relativement fauché vers le film de genre réellement inventif devient la continuité même de son thème central, à savoir un plaidoyer fort pour la singularité et la différence. En télescopant tant de genres et de tonalités dans un ensemble aussi cohérent, les deux réalisateurs signent ici un idéal de série B syncrétique et font vivre mille émotions à leur public. Pas étonnant d’apprendre que le résultat a fait la razzia dans à peu près tous les festivals où il fut projeté, en particulier la dernière édition du PIFFF où il récolta les prix les plus prestigieux.

Next of Kin (Tony Williams)

JOUR 2 : LES VIEUX POTS POUR LES MEILLEURES SOUPES ?

Double ration des futures livraisons du Chat qui Fume en cette deuxième journée : d’abord un passage en mode « ozploitation » avec l’intriguant Next of Kin de Tony Williams, enfin un bon plat du terroir horrifico-nanardesque avec La Nuit de la Mort de Raphaël Delpard. Dans les deux cas, le verdict reste assez identique, le plaisir de découvrir des œuvres confidentielles n’aide pas à cacher les faiblesses qui les caractérise. Le premier film, alourdi par un scénario alambiqué qui joue pourtant sur la simplicité du huis clos (un détail assez inhabituel chez un cinéma de genre australien connu pour son folklore et ses grands espaces), doit beaucoup à ses qualités formelles – en particulier sa gestion souvent bluffante de la Steadycam – et à sa bande originale électronique composée par Klaus Schulze, leader du groupe Tangerine Dream. A part ça, un canevas plus ou moins polanskien et des séquences à suspense déjà vues en mieux chez Fulci ou Argento font de Next of Kin une curiosité intéressante à découvrir et rapide à oublier, ni plus ni moins.

A l’inverse, dans le cas de La Nuit de la Mort, ce sont les portes du nanar que l’on ouvre grand dès les premiers plans. Montage souvent incohérent, dialogues à hurler de rire, acteurs en roue libre, scénario de moyen-métrage étiré sur une heure et demie (certains plans ou passages sont répétés à plusieurs reprises), sans parler d’une avalanche de scènes gores tournées avec un manque de moyens très handicapant : on est dans la valeur sûre de la série Z béret-baguette qui sent fort le terroir. Mais c’est peu dire qu’on rigole à doses hyper régulières, errant l’air hagard dans une maison de retraite au look de décor pour la série Châteauvallon, avec une cuisine vide, des chambres vides, des salons vides, des occupants complètement timbrés (mention spéciale au vieux marxiste qui « tricote sa révolution » !), un domestique boiteux qui a l’air super louche (d’abord il est moche, ensuite il fait peur, enfin il ne boîte jamais de la même jambe !), une vieille propriétaire qui se prend pour la méchante reine de Blanche-Neige (elle vise la jeunesse éternelle et adore se regarder dans le miroir… pendant qu’elle mange !), et surtout une Charlotte de Turckheim qui se fait déshabiller, violer, tuer, éventrer et dévorer au bout de vingt minutes ! Pour info, celle-ci rêve encore aujourd’hui que ce film soit oublié de tous et effacé de son CV (c’est quand même moins douloureux pour nos yeux et notre QI que Les Aristos…), et récemment, allongée sur le Divan de Marc-Olivier Fogiel, elle signalait à quel point le public de l’avant-première du film avait multiplié les fous rires nerveux face au ridicule total du résultat. Cette Nuit de la Mort n’apparaît rescapée qu’à ce prix-là : une bonne rigolade pour se dilater tranquillement le diaphragme après une dure journée, sinon rien !

Jules Dassin était revenu dans l’actualité ces derniers temps via la sortie des Forbans de la nuit dans une magnifique édition DVD/Blu-ray estampillée Wild Side. Un film noir mémorable qui, à bien des égards, faisait figure de pierre angulaire pour le film noir, avec un héros de plus en plus pris au piège d’un engrenage qu’il a lui-même créé par ses actions et son inconscience. Il en va de même pour Point Noir, film qui marque son retour aux Etats-Unis après un long exil en Europe (maccarthysme oblige) et qui reste considéré comme un remake plus ou moins officiel du Mouchard de John Ford. Premier film officiel de la thématique Unexploited, ce film est un peu le vilain petit canard de la sélection dans le sens où il est le seul à ne pas avoir été réalisé par un afro-américain – et on entend déjà l’indécrottable Spike Lee crier au scandale en nous ressortant ses revendications identitaires à deux balles… Coécrit par deux militants du mouvement des droits civiques et tourné dans les jours qui suivirent l’assassinat de Martin Luther King (un événement que Dassin intègrera dans le récit), Point Noir évoque de plein fouet l’activisme naissant d’un contexte délicat, avec des groupes qui prônent deux types de révolution (l’une par le discours, l’autre par la violence) et, au centre de tout cela, un individu qui va faire figure de grain de sable dans la machine. Tel un Judas black, le personnage de Tank, paumé et flemmard, provoque ici une suite d’événements tragiques qui, au fur et à mesure, l’isolent de la communauté et engendrent le chaos autour de lui, jusqu’à une fin inévitablement tragique. En cela, Dassin réussit le mariage idéal entre les conventions du film noir et le pamphlet revendicateur post-King, avec un goût certain pour les nuits poisseuses et les caractères fiévreux. Le genre de pépite méconnue qui vaut la peine d’être redécouverte.

Enfin, dans la catégorie des grosses baffes que l’on n’attendait pas au tournant, Jonas Akerlund et ses Lords of Chaos auront mis sens dessus dessous le public du Comoedia pour cette seconde séance de compétition longs-métrages. Là où l’on n’attendait rien de ce clippeur peu inspiré sur grand écran (inutile de vous faire un dessin concernant Spun et Polar), là où l’on espérait depuis longtemps une adaptation du livre polémique Black Metal Satanique par notre Sion Sono adoré (qui fut longtemps affilié au projet), on récolte au final un gros délire hardcore et super-taré qui fait littéralement fondre le métal. Le sujet ? Pile poil le genre de fait divers paré pour dessiner une frontière mouvante entre la réalité et les fantasmes, ce que le film se fait une joie de préciser dès sa scène d’ouverture. Le narrateur du film n’est ni plus ni moins qu’Oystein Aarseth (Rory Culkin), leader des groupes de black metal norvégien Mayhem et Burzum qui auront foutu un sacré bordel dans une Norvège jusqu’ici trop paisible. Cette voix off plus ironique tu meurs donne immédiatement le ton d’un film qui joue allègrement avec la réalité des faits et l’énormité parfois extrême de situations qui ne le sont pas moins. A la fois amusé et effrayé par la dérive de ce groupe metal vers le crime et l’autodestruction, Akerlund installe une distance qui dérègle la narration et rend ses enjeux toujours plus perturbants. C’est peu dire qu’il sait nous coincer dans une zone où l’effroi et le fou rire se foutent sur la gueule, que ce soit pour nous rendre témoins d’un suicide sanglant ou pour suivre en détail la désintégration croissante d’un groupe musical plus teubé que la moyenne. Sur ce dernier point, la rivalité sourde entre Aarseth et l’immonde Varg Vikernes (Emory Cohen) devient vite la colonne vertébrale du récit : le premier s’épanouit dans un satanisme frimeur tandis que le second donne littéralement chair à ce nihilisme par sa haine viscérale de la société et du christianisme. Pour info, le vrai Varg Vikernes a récemment craché sa haine du film, ne supportant pas en outre d’avoir été incarné à l’écran par « a fat Jewish actor » (selon ses propres termes). Et rien que pour faire chier ce con d’antisémite, on se réjouit au plus haut point que Lords of Chaos existe.

Yumeno Kyusaku’s Girl Hell (Masaru Konuma)

JOUR 3 : ON VOIT DES « X » PARTOUT…

Ah si si, on vous jure… Jugez plutôt : le premier film d’une thématique dont le nom évoque le cinéma X, un titre de film avec un X dedans, un film de genre réalisé par un cinéaste avec deux X dans le pseudonyme, et pour finir en beauté, un film X, tout simplement ! Bon, fin de la parenthèse et revenons à nos moutons cinéphiles… Ne tournons d’ailleurs pas autour du pot : on espérait beaucoup de la thématique Roman Porno, grands clients que nous sommes de tout un tas de péloches érotico-subversives à la sauce Nikkatsu. Le premier de la liste, à savoir l’adaptation d’une nouvelle de Yumeno Kyusaku (auteur du très célèbre polar Dogra Magra), fut présenté comme une rupture claire et nette avec les conventions de ce genre très précis : une durée plus élevée que d’habitude (les 60 à 80 minutes de rigueur ont ici été dépassées), un nombre de scènes de sexe relativement réduit, mais surtout une concentration du récit sur deux jeunes internes passionnément attirées l’une vers l’autre, qui subissent les abus et les hypocrisies du directeur d’un pensionnat catholique pour jeunes filles. Leur seule échappatoire résidera dans la vengeance, mais pas n’importe laquelle : transgressive, blasphématoire, obscène, digne de mettre le feu à un puritanisme qui cache sa perversité sous une fausse rigueur morale. Cela vous fait un peu penser au génial Mais ne nous délivrez pas du Mal de Joël Séria, n’est-ce pas ? C’est normal, car ce Yumeno Kyusaku’s Girl Hell de Masaru Konuma pourrait presque en être le pendant nippon, n’en ratant jamais une pour se montrer dévastateur envers toute forme de bienséance, et regorgeant de scènes mémorables à en filer des aigreurs d’estomac aux censeurs (mention spéciale à un auto-avortement pratiqué avec… un piano !). La rigueur et la maîtrise d’une mise en scène posée et discrète entre Ozu et Wakamatsu enjolivent le tout en beauté. Bref, c’était magnifiquement scandaleux.

On espérait vraiment le contraire avant de le redécouvrir, mais hélas, les faits sont là : le célèbre XTRO de Harry Bromley Davenport a sacrément mal vieilli, aussi bien dans les idées farfelues qu’il propose que dans son goût d’un gore cheap qui frise désormais l’amateurisme. Peu de choses à dire sur son scénario, bordélique à souhait, qui se contente d’enchaîner à la queue leu leu les mille et une façons de propager une menace surnaturelle d’un individu à l’autre : disparition d’un père de famille au sein d’une lumière bizarre, apparition d’une créature ignoble, accouchement du disparu via une blonde incubée par la créature (vous suivez ?), contamination du fils par le père revenu au bercail dans un drôle d’état, animation soudaine de jouets en mode démoniaque et à des fins meurtrières, on en passe et des meilleures… Ce n’est pas à une énième resucée vulgaire et ringarde d’Alien que l’on se confronte ici (pour ça, tournez-vous plutôt vers l’Inseminoid de Norman J. Warren), mais à une série B qui fonce tête baissée dans le Z à force de laisser tous ses ingrédients intervenir comme un cheveu sur la soupe. Même son apparent discours social sur une famille anglaise fragmentée n’est ici qu’une vue de l’esprit et ne s’installe jamais dans la narration. Trois consolations au programme de ce petit film désormais oubliable : il est bien plus supportable que ses deux (minables) séquelles, il possède une bande originale électronique de bon aloi (composée par le réalisateur lui-même !) et son intéressant épilogue nous laisse à penser que Pascal Laugier a sûrement dû s’en inspirer pour imaginer celui de son premier film Saint-Ange !

A notre grande surprise, le troisième film de la compétition longs-métrages nous aura donné du fil à retordre. On devait jusqu’ici au réalisateur Quarxx un paquet de courts-métrages radicaux à souhait, et son premier long-métrage Tous les dieux du ciel se veut avant tout la version rallongée d’un moyen-métrage intitulé Un ciel bleu presque parfait – dans lequel figuraient déjà Jean-Luc Couchard et Mélanie Gaydos. Ce détail suffit déjà à illustrer ce qui, selon nous, risque de susciter un blocage vis-à-vis du résultat. Qu’un réalisateur souhaite partir d’un canevas très concret (un homme paranoïaque s’isole de la société pour prendre soin de sa sœur en état végétatif dans une ferme) pour ensuite lorgner vers des tonalités plus abstraites et fantastiques aurait a priori tout pour nous réjouir, annonçant du même coup une proposition de cinéma peu commune qui laisserait filtrer le style et la personnalité d’un vrai auteur. Sauf qu’a contrario d’un grand nombre de cinéastes sud-coréens qui en ont masterisé le principe depuis plus d’une décennie, Quarxx échoue ici à harmoniser toutes les pistes narratives qu’il propose au sein de son récit. Certes, on sent bien, notamment lors d’un très beau dernier quart d’heure qui achève de tout recouper, les velléités du cinéaste à traiter le thème de la rédemption par un alliage certain de poésie et de réalisme cru. Mais les ingrédients qui viennent se connecter à cette lecture, qu’il s’agisse d’une jeune fille à l’origine plus qu’énigmatique ou d’une sous-intrigue zarbie à base d’extraterrestres à la sauce X-Files, ont souvent l’air plaqués sur la narration de façon un peu artificielle, tels des accessoires remplaçables au sein d’une intrigue qui aurait très bien fonctionné sans eux. Pas facile de concilier la physique (celle du sujet) et la métaphysique (celle que filtre le symbole) sans risquer d’aboutir à un résultat délicat, malgré tout empreint d’une belle ambiance poétique et d’une éblouissante direction d’acteurs qui réussissent à nous convaincre. Ni ovni sidérant ni film de genre conventionnel, Tous les dieux du ciel reste un fascinant point d’interrogation qui devrait sans doute gagner en force avec le temps. Le résultat entraînera sans doute des réactions polarisées, mais il vaut le détour pour sa singularité et sa fragilité – deux qualités rares qui nous donnent malgré tout très envie de le défendre.

>>> Lire notre entretien avec Quarxx

Vous pensez vraiment qu’un film X ne peut pas vous faire bander et hurler de rire à la fois ? Il fallait donc assister à la projection de l’indispensable « film d’amour non simulé » du festival pour avoir une preuve du contraire. On ne remerciera jamais assez l’équipe des Hallus d’avoir pour une fois laissé tomber les passionnantes découvertes d’un porno à tendance arty (qui aura marqué les précédentes éditions de son empreinte) pour s’en donner cette fois-ci à cœur joie dans la rigolade décomplexée et désinhibée, via l’un des films X les plus célèbres du pays du camembert : Le sexe qui parle de Claude Mulot. Inutile de vous faire un dessin sur ce qui se passe dans le film, le titre vous en donne déjà la description littérale. Autant dire que le délire prend ici des proportions démesurées, laissant un peu de côté sa relecture très libre des Bijoux indiscrets de Diderot au profit d’un féminisme déglingué, en l’état tout à fait en lien avec la révolution sexuelle des 70’s. Toujours plus provocateur à chaque scène (cartésiens et culs-bénits s’abstenir !), hilarant à tous les étages et diablement excitant de par la plastique affolante de ses actrices, le résultat aura provoqué une euphorie totale, vite prolongée par un passionnant débat post-séance avec le premier assistant Didier-Philippe Gérard. Et en sortant de la projection de cette poilade à poil, on a même pu taper la causette avec la superbe compagne de celui-ci : Dominique Troyes, alias la mythique Marilyn Jess !

Vermin (Alexis Beaumont)

JOUR 4 : PUTAIN DE SOIREE DE OUF !

Enorme déception pour le second film de la thématique Unexploited. Ayant fait l’objet d’un remake par Spike Lee en 2014 (Da Sweet Blood of Jesus), le fameux Ganja & Hess de William Gunn avait pourtant tout pour nous faire baver : un cross-over entre l’expérimental et l’horreur, une relecture du vampirisme en tant que métaphore de la dépendance, le sexe et la religion dans la ligne de mire du réalisateur, sans oublier une supposée allégorie de l’assimilation des noirs et de l’impérialisme culturel blanc. A l’arrivée, on se demande vraiment si on a vu le même film. Déjà en raison d’une mise en scène affreusement bâclée qui ne donne aucun relief à cette histoire d’un anthropologue afro-américain, devenu vampire immortel après avoir été blessé par une dague sacrée. On sent certes la volonté – tout à fait honorable – de laisser de côté le folklore vampirique en s’intéressant avant tout aux concepts d’immortalité, de malédiction et de sang. Mais à l’écran, rien ne surnage : le montage est si approximatif qu’on sent un grand nombre d’erreurs narratives (le réalisateur aurait-il gardé tous les rushes sans les trier ?) et la fin va jusqu’à contredire le propos initial en lorgnant vers une rédemption par la religion. Mouais, on préfère oublier…

Le dernier film du Cabinet des Curiosités nous intriguait énormément. Intronisé monument du cinéma-vérité et désormais intégré dans la collection permanente de la Bibliothèque du Congrès américain pour sa valeur culturelle, Grey Gardens part d’un pitch que l’on n’imaginerait même pas propice à un documentaire : ces deux sujets d’expérience, une mère de 80 ans (« Big Edie » Bouvier Beale) et sa fille de 58 ans (« Little Edie »), sont certes présentées comme étant respectivement la tante et la cousine de Jackie Kennedy, mais sont ici filmées dans leur quotidien au sein d’une maison insalubre où les ratons-laveurs élisent domicile au milieu des détritus et où pullulent quelques vestiges d’une époque révolue. Ces deux femmes, rejetées par une classe sociale qui a voulu rester à l’écart de leur excentricité, suintent donc l’anti-glamour par tous les pores de la peau. La caméra des frères Maysles ne perd certes rien de leurs tranches de vie, surtout marquées par des disputes et des discussions nostalgiques, mais échoue à en tirer quelque chose de réellement cinématographique. On peut même dire que le résultat est tout sauf agréable pour les oreilles : l’excentricité de ces deux femmes borderline finit par se muer en cacophonie casse-tympans, les scènes offertes ne dégagent qu’un goût de l’auto-performance sans affect (cela offre au film un gros point commun avec le caractère vaniteux de la téléréalité), et, de ce fait, finit même par convoquer un misérabilisme que les réalisateurs cherchaient visiblement à éviter. Grandeur et décadence se renvoient donc ici la balle, mais le spectateur, placé à distance par une radicalité pseudo-warholienne et un duo de vieilles pipelettes à qui on a grave envie de passer la bouche au fer à souder, n’est jamais invité à jouer les arbitres ni même à se sentir ému par l’absurdité de la rencontre. La curiosité est donc là, mais l’intérêt reste sourd.

Il nous est souvent arrivé de partir un peu loin dans les dithyrambes et les hyperboles pour évoquer une séance des Hallus qui nous avait laissé sur le cul, tant elle paraissait insensée et jouissive à souhait. Il y a deux ans, la fameuse soirée des dix ans du festival avait certes déjà frappé très fort en la matière, mais là, la soirée du vendredi soir – celle que l’on attendait le plus – aura su l’expédier très loin dans la stratosphère. Parler du studio Bobbypills, c’est d’abord évoquer un jeune studio européen d’animation à destination des jeunes adultes, dont chacune des créations se construit à la fois en hommage à un matériau existant (généralement l’animation japonaise) et en rollercoaster de trashitude délirante à en faire rougir les créateurs de South Park. Les connaisseurs de la géniale série Lastman en DVD avaient déjà pu s’en faire une idée, mais là, c’est un euphémisme de dire que les trois programmes présentés lors de cette soirée ont tout défoncé. D’abord le désormais ultra-culte Peepoodo and the Super Fuck Friends, détournement monumental des programmes pour enfants de 4-6 ans que son réalisateur Balak – co-créateur de Lastman – aura transformé en cours d’éducation sexuelle flirtant avec la pornographie la plus WTF. Ajoutez à cela une tonne de vulgarité bidonnante dans les dialogues ainsi que la voix si aisément reconnaissable de Brigitte Lecordier – la doubleuse française de San Goku dans Dragon Ball – pour incarner le mignon et naïf Peepoodo, et vous aurez une idée de l’ampleur de ce gros délire référentiel. Bon, certes, on n’aura eu droit qu’à six petits épisodes au lieu de savourer l’intégralité des 18 épisodes, mais les fous rires du public furent bel et bien d’une incroyable violence. A côté de ça, même les Happy Tree Friends et autres trucs du même genre ressemblent à de la compote pour bébés biberonnés à L’île aux enfants !

La série suivante aura carrément réussi à égaler Peepoodo sur le terrain du délire, et notre grand organisateur Cyril Despontin ne s’est jamais caché qu’il y voyait l’œuvre de fiction la plus hilarante jamais créée en France. On n’oserait pas lui donner tort, tant Vermin troue littéralement le cul avec son idée frappadingue (un polar avec des insectes) et ses séquences gorgées d’humour trash à se rouler en nem sur la moquette. Ecrite avec soin par de sacrés scénaristes (d’une part celui des Kassos, d’autre part celui de la série Platane avec Eric Judor), doublée par de sacrées voix en roue libre totale (de Monsieur Poulpe jusqu’à Medi Sadoun en passant par la rappeuse Casey) et riche d’une vraie intrigue qui fait monter la sauce de façon exponentielle jusqu’à une fin démentielle au possible, le résultat nous colle une banane monstrueuse sur le visage à chaque seconde. Ce qui ne fut pas forcément le cas de la troisième création Bobbypills découverte ce soir, pour le coup attendue de pied ferme par les fans du studio en raison de sa diffusion récemment bloquée – la plateforme Blackpills ayant hélas fermé ses portes. A première vue, Crisis Jung avait tout pour nous laisser bouche bée avec son concept de hentaï hardcore, combinant Ken le Survivant avec les écrits de Freud et Shakespeare, le tout avec un déchaînement de déviance et d’ultra-violence que ses auteurs auront poussé le plus loin possible – âmes sensibles s’abstenir. Le hic, c’est qu’aussi riche en idées barrées soit le résultat, il aura fallu se farcir une redite permanente des mêmes détails narratifs à chaque épisode, un peu à l’image de ces discours invariables de la Team Rocket qui reviennent sans cesse dans chaque épisode de Pokémon. Peut-être que la diffusion en continu des dix épisodes de la série est à l’origine de cette frustration, qui sait… Mais en l’état, elle n’aura pas entamé notre joie d’avoir découvert en profondeur l’esprit barré et anticonformiste d’un jeune studio français (cocorico !) qui possède plus de couilles que tous nos scénaristes de « komédys à la franssaise » réunis !

Maw (Jasper Vrancken)

JOUR 5 : CE N’EST PAS LA TAILLE QUI COMPTE…

Etait-ce parce que la soirée Bobbypills nous a offert ce qu’on a pu voir de plus fou et de plus drôle en matière d’animation que l’on s’est senti en total désintérêt vis-à-vis des courts-métrages animés présentés en compétition ? Peut-être bien, après tout… En même temps, si l’on laisse de côté cette comparaison, le haut du panier de notre traditionnelle matinée de courts-métrages n’était pas à chercher là-dedans. On passera vite sur le très moche Coyote de Lorenz Wunderle, banal récit de vengeance d’un coyote suite au massacre de sa famille par une meute de loups, dont les quelques velléités gore peine à dissimuler un néant créatif assez démentiel. Beaucoup moins raté, Kids de Michael Frei avait au moins pour lui un goût du graphisme plus affirmé, rappelant même sous un certain angle l’humour décalé et le visuel ludique de certains films animés de Walerian Borowczyk. Bon, après, ce que racontait le film restait de l’ordre de l’énigme, et pas sûr qu’un synopsis pompeux du genre « Et si une incompréhension entre deux personnes déclenchait la chute de l’humanité toute entière ? » puisse nous aider à y voir plus clair…

C’est donc du côté des propositions live que le meilleur était à pêcher. Du côté des bonnes surprises, l’intéressant Limbo de Daniel Viquiera installe une ambiance sourde et meurtrière dans un cadre de banlieue aride traversée par l’ombre et la lumière. Même verdict pour Blue, énième relecture du thème du double par Samantha Severin où une jeune femme joue les cam-girls à des fins rémunératrices jusqu’à se demander si une autre « elle » n’est pas en train de la remplacer. Cela rappelle un peu trop le récent Cam de Daniel Goldhaber, mais avec cette fois-ci un solide travail visuel et sonore qui sait donner vie à une vraie atmosphère. Le reste n’aura été qu’une suite de très bonnes surprises. Tombant pile poil à un moment où les revendications féministes prennent une forte ampleur, The Sermon prend place dans une communauté rurale et puritaine où une relation amoureuse entre deux femmes à la différence d’âge assez forte provoque un scandale, du moins avant la vengeance finale – laquelle aurait d’ailleurs pu être un peu plus viscérale et un peu moins expéditive. De son côté, le très intriguant The Boogeywoman d’Erica Scoggins se nourrit d’une énigmatique légende à base de sorcières et d’âme masculine volée tout en prenant place dans un cadre de « roller dance ». Là encore, un goût de l’atmosphère insidieuse où tout est chuchoté par la mise en scène, une héroïne en pleine introspection (jouée par un sosie quasi parfait de Jennifer Lawrence) et une scène finale qui laisse le non-dit hanter le spectateur. Du très joli boulot.

Beaucoup de propositions de cinéma très singulières à relever, donc, au sommet duquel trônent nos deux favoris. Tout d’abord, l’incroyable Nursery Rhymes dans lequel Thomas Noakes ose un plan-séquence de cinq minutes non pas pour démonter sa maîtrise visuelle mais pour narrer une histoire selon un mouvement de boucle recourbée qui n’éclaire son réel propos qu’à la toute fin, le temps d’une réplique qui veut tout dire. Ambiance sombre à gogo, berceuse lancinante chantée par un jeune homme tatoué et torse nu qui semble transi de froid, gestion millimétrée du travelling, utilisation du langage cinématographique à des fins narratives et non frimeuses : le jury lycéen et le public du festival ne s’y sont pas trompés en lui décernant leurs prix respectifs, ce qui nous réjouit au plus haut point. Il n’en reste pas moins que ce court film australien ne fut pas pour autant le plus impressionnant. C’est au contraire avec le foudroyant Maw de Jasper Vrancken que le niveau aura soudain basculé dans l’excellence la plus totale. Petit film impressionnant de maîtrise sur un homme attiré sexuellement par la gueule des créatures sauvages et habité par le fantasme sexuel d’être dévoré vivant par l’une d’elles, ces vingt minutes de chef-d’œuvre en provenance de Belgique nous ont assis sur le cul, dévoilant une virtuosité des cadres, une maîtrise diabolique du hors-champ, un goût des ambiances métalliques et lancinantes qui se connecte à merveille à un sujet provocateur, et un acteur central dont chaque variation de jeu épouse la montée en crescendo vers une chute finale que l’on imagine atroce au possible. C’est bien simple : chaque plan, chaque note de musique, chaque intention de montage de Maw a été conçu(e) pour rester gravé(e) dans la tête. Que des bravos.

Il est assez rare de voir des films russes récente aux Hallus, alors réjouissons-nous d’en découvrir un en compétition. Quoique là, on sentait un peu vers quoi on allait se diriger : avec son pitch de prise d’otages d’un oligarque a priori intouchable par un groupe d’ouvriers dont il s’apprête à fermer l’usine, Factory de Yuri Bykov semblait lorgner bel et bien du côté de la critique sociale, avec tout ce que cela supposait de dialogues sentencieux sur le déclin industriel, de violence sèche guidant des individus soumis à la pression sociale et de cette éternelle forme d’indignation prompte à supplanter tout début de réflexion. Or, contre toute attente, ce polar sec et intense a davantage à voir avec l’efficacité d’un certain cinéma sud-coréen qui a toujours su tisser de fortes passerelles entre le pamphlet sociétal et les codes du cinéma de genre. L’efficacité redoutable de ce huis clos tient autant dans un scénario-étau qui ne cesse de presser ses personnages dans l’engrenage qu’ils ont eux-mêmes créés tout en mettant en perspective quelque chose d’assez subversif, à savoir l’errance de l’individu qui se coupe des autres à force de vouloir plier le système entier à sa propre logique. Les caractères humains du film ne cessent donc de jouer au yoyo entre le souci du collectif et le spectre de l’individualisme, et le rythme du film reste tendu jusqu’au bout, tirant profit le plus possible de son décor industriel lugubre. Une vraie bonne surprise en tous points, qui nous laisse à penser qu’un autre cinéma de genre russe peut exister au beau milieu d’un parterre de blockbusters bouseux dans la lignée des produits estampillés Timur Bekmambetov.

On les attendait avec impatience, nos Hélène & Bruno tant adorés. Passé la seconde de frustration de ne pas guetter beaucoup de grosses découvertes au sein de leur Carte Blanche, ce précieux couple de réalisateurs installés en Belgique auront réussi un carton plein en matière de cohérence thématique, de cinéphilie brûlante et de proposition de cinéma sidérantes. Le premier film de leur sélection était le seul que nous n’avions jamais vu : Quelli Che Contano d’Andrea Bianchi, vendu par beaucoup de festivaliers comme étant l’un des westerns modernes les plus sauvages jamais pondus par le cinéma européen. Il y avait de quoi en découvrant cette sadique histoire de familles mafieuses siciliennes qui se retrouvent en position de guerre sous l’impulsion vicieuse d’un énigmatique gangster joué par Henry Silva. Il faudra attendre la chute finale – assez prévisible – pour guetter le fond caché de cette intrigue. Entre temps, tous les ingrédients d’un excellent film bis riche en ultra-violence sèche et en érotisme provocateur (merci à Barbara Bouchet de faire exploser le mercure à chacune de ses apparitions !) sont au rendez-vous. La cruauté et la noirceur s’installent dans chaque scène, le film noir et le western échangent leurs codes pour mieux les pervertir, et le tout se déroule sous un soleil de cagnard qui ne cesse jamais de déborder de l’écran, rendant la projection aussi étouffante que jouissive. On ne sera donc pas étonné d’apprendre que ce film-là fut celui qui donna au couple Cattet-Forzani tous les clés nécessaires à la réalisation de Laissez bronzer les cadavres. Notre entretien avec eux deux jours plus tard nous aura en tout cas convaincu au centuple de la cohérence de leur démarche et de la préciosité de leur cinéphilie.

>>> Lire notre entretien avec Hélène Cattet & Bruno Forzani

C’est la dure loi des festivals : il est des films que l’on s’en va découvrir en salles en se trémoussant d’avance, et qui, parfois, se révèlent être de sacrées désillusions. Dans le cas de Peter Strickland, on a tout de même affaire à un habitué du festival : vainqueur de la compétition en 2013 avec Berberian Sound Studio, revenu en 2015 avec le sidérant The Duke of Burgundy (l’un des meilleurs films que le festival nous ait offert), et à nouveau en compétition cette année avec In Fabric, auréolé d’une jolie petite réputation suite à son passage par la case PIFFF. En digne cinéaste fasciné par le giallo et motivé par une approche quasi fétichiste du découpage filmique, Strickland ne pouvait a priori que trouver chaussure à son pied avec cette histoire d’une robe rouge maudite, fierté d’une étrange boutique de prêt-à-porter, qui passe de corps en corps et torture chacun de ses propriétaires. On sent des velléités intéressantes tout au long du récit, d’une critique de l’hypnose générée par le culte de l’apparence jusqu’à une relecture textile de Christine qui aurait amplement suffi. Or, ce qui achève de rendre le film crispant et exaspérant au possible ne tient qu’à deux critères. Primo : un fétichisme aux abonnés absents qui ne joue jamais du caractère sensoriel du tissu, a contrario d’un The Duke of Burgundy qui y allait à fond les bananes dans l’isolation des corps féminins et des accessoires sadomasochistes afin d’insuffler une vraie dimension fétichiste à sa mise en scène. Secundo : à l’exception du personnage joué par Marianne Jean-Baptiste, tous les individus que filme Strickland ont tous l’air toqués comme c’est pas permis : un homme frustré qui ressasse ad nauseam le fonctionnement d’une machine à laver, un tandem d’inspecteurs supra-tatillons qui jouent les morpions hypocrites à la politesse surannée, et surtout une armada de vendeurs zarbis, fringués comme au XVIIIème siècle, s’exprimant dans un verbiage imbitable au possible qui nous ferait presque regretter Eddy Malou. De ce fait, le récit prend l’allure d’un asile de fous grandeur nature où la moindre idée de mise en scène – et il y en a assez peu – passe pour une coquetterie, voire pour de la vanité pure et simple. Le soin maniaque dont Strickland a toujours fait preuve dans ses films se mange donc ici le plus bétonné des murs, de même que son art de la narration composite s’égare dans le portnawak avant de s’écrouler lors d’une fin bâclée. Bref, c’est la grosse cata.

Le monstrueux effet de déception ressenti sur In Fabric se sera du coup répercuté avec brio sur la séance suivante. Parmi tous les films de la thématique Unexploited, Sweet Sweetback’s Baadasssss Song était peut-être celui que l’on attendait le plus, et pas seulement pour l’orthographe de son titre. On n’aurait pas dû, tant le célèbre film de Melvin Van Peebles (oui, c’est le père de Mario) se sera révélé un rare exemple de torture visuelle et auditive. Le film en lui-même n’est pourtant pas exempt de qualités, loin s’en faut, et déploie surtout de nombreux ingrédients qui, dès 1970, définiront à eux seuls les codes de la Blaxploitation. Car, oui, le film se construit sur un personnage de tombeur black à l’œil glauque, à la fois impeccablement sapé et plus branleur qu’autre chose, qui gagne sa croûte dans le coup de reins (d’où son surnom Sweetback) et qui se retrouve contraint de fuir après avoir violemment corrigé deux flics blancs qui tabassaient un jeune militant noir. On voit bien en quoi le film a pu passer pour un film-manifeste aux yeux d’un grand nombre de militants des droits civiques (dont les Black Panthers qui iront jusqu’à forcer tous leurs membres à voir le film !), et on devine bien ce qui, dans le personnage de Sweetback, aura pu donner le « la » des futures icones cultes du genre (la brutalité de Shaft, la garde-robe de Black Caesar, la coolitude libidineuse de Dolemite : tout est déjà là !). Mais cette indéniable valeur historique a tôt fait de se dissoudre dans un montage totalement branque, où des effets de surimpression d’images et des scènes inexplicablement remontées en double takes donnent vite au spectateur l’impression d’un brouillon de film. Les tics d’époque et l’amateurisme bancal sont certes ce qui a souvent pu caractériser la Blaxploitation (genre fauché qui a toujours dû compter sur l’énergie de ses créateurs), mais ici, l’aspect branquignol du découpage, couplé à une bande-son qui démarre dans le funk super-cool pour ensuite nous crisper avec son negro spiritual répétitif à souhait, abîme toutes les bonnes intentions de Van Peebles et fait vivre l’enfer à son spectateur. Culte, le film l’est indéniablement. Mais ce n’est pas un gage de qualité pour autant.

La bouche de Jean-Pierre (Lucile Hadzihalilovic)

JOUR 6 : DU CHOC, DU CHOC, DU CHOC !

Joie totale : en ce dimanche matin, alors que nous nous apprêtions à redécouvrir sur grand écran deux des pépites les plus précieuses du cinéma hexagonal, voilà que nous tombons sur notre chère Lucile Hadzihalilovic, cinéaste française ô combien talentueuse que l’on ne présente plus (ou alors, vous vous êtes trompés de site !). Sa présence pour le double programme Carne / La bouche de Jean-Pierre n’est pas un hasard, puisqu’elle a monté le premier et réalisé le second. Deux moyens-métrages en 35mm Scope qui auront en commun de lancer la carrière d’un couple de francs tireurs capable de transcender la cinégénie du terroir. Le premier film, véritable rampe de lancement pour Gaspar Noé, installe le célèbre personnage de boucher magnifiquement incarné par Philippe Nahon dans un court récit nauséeux et perturbant, et opère une plongée en apnée dans la psyché d’un homme perdu qui tente de résister à une tentation incestueuse et bascule dans l’abjection à cause d’un malentendu. Tout le cinéma de Noé, de son goût du montage-scalpel jusqu’à ses digressions narratives, est déjà dans Carne, que l’indispensable Seul contre tous viendra compléter avec un brio encore plus affirmé. Le second film, de son côté, offre déjà à Lucile Hadzihalilovic de transcender l’exploration du fait divers via la descente aux enfers psychologique d’une petite fille placée chez sa tante à la suite d’une tentative de suicide de sa mère, et chez qui la présence de l’inquiétant Jean-Pierre – fiancé de sa tante – la perturbe de plus en plus. En équilibre parfait entre le huis clos polanskien de plus en plus anxiogène et l’ouverture discrète sur une France xénophobe qui se replie sur elle-même, La bouche de Jean-Pierre vaut aussi pour sa mise en scène tranchante comme un rasoir, par ailleurs riche d’un travail quasi fétichiste sur certaines parties du corps humain qui justifie à lui seul la sélection de cet immense petit film dans la Carte Blanche accordée à Hélène Cattet & Bruno Forzani (on faisait déjà le parallèle entre Amer et ce film dans notre analyse ci-dessous). Plus généralement, on ne dira jamais assez le bien que l’on pense de ce cinéma-là : il creuse là où ça semble risqué, il dérange là où c’est nécessaire, et il vise une pureté filmique qu’il atteint sans cesse.

>>> Lire notre analyse de SEUL CONTRE TOUS

>>> Lire notre analyse de LA BOUCHE DE JEAN-PIERRE

Même avec encore deux films en compétition, on savait déjà en sortant de We qu’on aurait un mal de chien à trouver un choc bien plus dévastateur. Au-delà d’avoir réveillé des sensations très dérangeantes chez l’auteur de ces lignes, la projection du premier film du jeune réalisateur hollandais Rene Eller fut sans doute possible le missile atomique téléguidé de cette 12ème édition. Extrêmement éloigné d’un Gregg Araki ou d’un Gus Van Sant auxquels certains esprits critiques ont tâché de le connecter (ont-ils seulement déjà vu un film de ces deux réalisateurs ?), Eller lorgne en revanche à plus d’un titre vers le ton sulfureux d’un Paul Verhoeven période Spetters ou Turkish Delight, ou même sur un versant très Larry Clark dans l’âme par rapport à cette peinture d’une jeunesse à la Bully qui s’abandonne dans les plaisirs interdits jusqu’au moment où le désir de transgression dévoile son pendant terrifiant. Visuellement sublime, puissamment émouvant dans sa peinture d’un hédonisme libertaire et sexuel, extrêmement douloureux par sa façon de jouer l’effet de bascule entre la jouissance du moment et l’horreur soudaine du dérapage, génialement structuré en quatre chapitres qui servent à rassembler les pièces d’un puzzle plus complexe qu’il n’y paraît, hanté autant par un romantisme évanescent que par un cynisme se nourrissant du décalage constant entre la réalité des mots et celle des images, et interprété – là je pèse mes mots ! – par les meilleurs jeunes acteurs vus au cinéma depuis très longtemps, We est rien de moins qu’un chef-d’œuvre absolu qui prend par surprise, qui vise les tripes pour fouiller le plus profond possible, et dont on sort avec autant de mélancolie dans la tête que de tremblements dans les jambes… Putain, le choc… On ne s’en remettra jamais.

Pas très folichonne jusqu’ici, la thématique centrale des ces Hallus… Il aura fallu attendre son quatrième et dernier film pour remonter soudain la pente. Si le nom de Christopher St John ne vous dit rien, l’actualité récente vous a peut-être mis au courant du décès en février dernier de son fils Kristoff, connu en tant qu’acteur récurrent dans la série Les Feux de l’amour. Il serait donc temps de redécouvrir le père, réputé pour avoir été recalé aux auditions pour le rôle principal de Shaft (il se sera consolé avec un second rôle dans le film éponyme) et pour avoir intégré le casting des Nuits rouges de Harlem en 1971. Récompensé au festival de Berlin l’année suivante, Top of the Heap reste toutefois son film le plus emblématique, pour le coup très éloigné des standards basiques de la Blaxploitation et davantage centré sur la crise d’identité de l’homme noir américain, soumis en permanence à des rêves brisés et à une pression sociale de plus en plus forte. La singularité de ce film vient en fait de son ton, se servant d’un montage assez bordélique et de parenthèses fantasmatiques à la lisière de la comédie décalée. Dans certaines scènes, l’acteur se grime ainsi en astronaute du programme Apollo sensé apporter la gloire à sa petite ville de naissance, en patient d’une infirmière blonde qui a l’entre-jambes bien bouillant ou même en simili-Tarzan qui défonce des pastèques à mains nues ! On ne sait pas si cet humour décalé était voulu ou pas, mais il sert en tout cas un propos fort – et mine de rien assez avant-gardiste – sur le désespoir de moins en moins contenu d’un homme soumis au conditionnement social et racial, privé ainsi de toute perspective de tutoyer le rêve américain et condamné à sombrer dans la folie autodestructrice. Il manque certes au film une maîtrise visuelle et narrative digne d’un Spike Lee, mais sa puissance corrosive transperce la pellicule à plus d’une reprise.

On le sait depuis longtemps : l’organisateur du festival ne cesse de nous répéter depuis des années que Save the Green Planet de Jang Joon-hwan est le meilleur film du monde. Bon, on adore ce film nous aussi, et on se doutait bien, au vu de l’actualité récente, que le nouveau film de ce brillant cinéaste coréen allait finir en compétition aux Hallus. En sortant de la salle, l’adhésion générale du public semblait à ce point dévastatrice que le spectre du Grand Prix se faisait sentir. Mais au-delà de cette double prégnance dont on ne se serait jamais cru capable, force est de constater que 1987 : When the day comes s’inscrit dans cette vague de blockbusters coréens aussi ambitieux dans leur forme que dans leur fond, et dont la colère interne se traduit à l’écran par une sécheresse parfois insensée. Dans la droite lignée de Battleship Island ou de The Spy Gone North, le résultat prend l’allure d’une fresque politique de premier ordre, éparpillant ses enjeux sur une vaste galaxie de personnages, qui pousse volontiers les curseurs de la démesure narrative et de l’over-drama émotionnel vers des degrés très élevés. On peut dire que c’était le minimum pour stigmatiser la corruption de l’ancien régime militaire sud-coréen, alors menacé d’extinction définitive alors que la contestation socio-politique se fait toujours plus affirmée dans les rues, et qui tente alors de camoufler la vérité autour d’un violent interrogatoire ayant entraîné la mort d’un étudiant. Toujours cette obstination du cinéma de Corée du Sud à revisiter sa propre histoire pour exorciser les plaies d’un passé terrible, à ne rien cacher de l’horreur des actes et des caractères, à laisser son audience vivre mille émotions par la seule force d’un découpage parfaitement lisible. En l’état, même si on sera en droit de préférer la subtilité satirique d’un film comme The President’s Last Bang d’Im Sang-soo, il faut bien le reconnaître : la claque est là, et elle est violente.

Pour finir une journée déjà bien chargée en matière de chocs cinématographiques, il fallait bien un petit « roman porno » pour se détendre en douceur… Sauf que non ! La douceur n’avait très clairement pas sa place dans l’ultra-dérangeant Woods are Wet : Woman’s Hell de Tatsumi Kumashiro. Cette relecture apparente de la Justine du Marquis de Sade – on saisit très vite en quoi – aura mis le paquet en matière de sexe déviant, insufflé ici par un couple fortuné qui piège une jeune femme innocente pour en faire la complice soumise de leurs jeux sexuels et toujours plus pervers. Entre des dialogues étirés qui font monter le malaise et des partouzes toujours plus insensées qui vont en s’accélérant dans la passion meurtrière, on se sera surtout amusé de ces indécrottables caches noirs que Kumashiro aura parfois placé un peu n’importe où – y compris sur des zones non concernées ! – afin de faire un gros doigt d’honneur à la censure nippone. On n’aura cependant pas compris en quoi le récit serait en lien avec la structure du cinéma d’horreur gothique (à part sur l’arrivée d’une inconnue dans une vaste bâtisse où rôde un terrible danger, une telle lecture ne crève pas les yeux !), ni même en quoi la photographie très sombre du film déploierait des éclairages ultra-colorés (même projeté en DCP, le film était trop peu lumineux pour qu’on remarque cela). De même que la courte durée du film – à peine plus d’une heure – explique en partie l’aspect lassant de la plupart des scènes les plus sadiques, souvent plus mécaniques que vénéneuses. Semi-déception au final, mais tout de même atténuée par cette perversité si caractéristique de ce cinéma japonais que nous aimons tant.

Millennium Actress (Satoshi Kon)

JOUR 7 : MY GOD, IT’S FULL OF STARS !

Comment démarrer tranquillement ce dernier jour de festival ? Avec un « roman porno » bien corsé ? Oh après tout, pourquoi pas… Mais en réalité, et sans doute parce qu’on avait déjà vu ce film dans le passé, on se sentait rassuré en ce début de matinée. Meilleur film de cette thématique et véritable bijou de la grande époque coquine de la Nikkatsu, La Maison des Perversités de Noboru Tanaka constitue une double adaptation très vénéneuse de l’auteur Edogawa Rampo – on avait déjà expliqué le sens de ce très curieux pseudonyme dans notre longue analyse d’Inju de Barbet Schroeder – doublé d’un ero garu nansensu de tout premier choix. Filmé comme du Kobayashi et puisant son érotisme sophistiqué dans des cadres évoquant le cinéma d’Oshima, ce film d’une absolue sophistication part d’un postulat riche en promesses : un individu observe, via un trou dans le grenier d’une pension, les manies sexuelles de ses habitants, jusqu’au jour où la venue d’une criminelle sensuelle qui a repéré son petit jeu devient pour lui la promesse d’une virée complice vers les plaisirs les plus pervers. Tanaka ne vise pas ici la cruauté la plus extrême par des plans tournés en caméra portée, mais davantage un découpage fluide, posé, composé, qui laisse le sadisme des enjeux évoluer tout en douceur de la même manière que les deux protagonistes se mettent en quête d’une étrange forme de volupté déviante. Très marqué par les écrits cérébraux et insidieux de George Bataille, ce pur bijou de cinéma transgressif se veut aussi un film à multiple visage : des jeux de miroirs, d’identités, de voyeurismes et de sensations, tous renvoyés l’un à l’autre comme des balles de tennis, et dont la fusion culmine en un épilogue sismique dont la dernière image hante encore les esprits. Ni plus ni moins qu’un sommet du genre, tordu et sublime à la fois.

Les ovnis des Hallus, on sait comment ça marche : soit ça fait l’effet d’un choc qui s’avère trop violent pour pouvoir poser des mots dessus, soit ça débarque sans crier gare en ne suscitant rien d’autre qu’un rejet littéral, mais impossible de sortir avec le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ne tournons pas autour du pot en ce qui concerne Luz : on classe sans hésiter ce film inouï dans la première catégorie, mais les déclarations de l’équipe du festival n’étaient au départ pas là pour nous rassurer. Pensez donc : un film de fin d’études par un jeune cinéaste allemand totalement inconnu qui n’a ni distributeur ni relai critique à ce jour, et qui, comble du malheur, récolta une volée d’huées lors de la dernière édition de l’Etrange Festival. A part en imaginant le public de ce festival parisien composé en majorité d’une nuée de bobos coincés qui pissent du thé vert en se satisfaisant des conventions les plus basiques du film de genre, on ne saisit pas cet affront subi par une proposition de cinéma d’une telle envergure. Et surtout, on peine à croire qu’il s’agisse d’un premier film. Shooté dans un hallucinant 16mm au fort potentiel hypnotique, cette œuvre psyché-ésotérique à la Scanners n’est certes pas de ces films qui mise tout sur l’explicatif. Le récit, purement sensoriel et évasif tout au long de plans lancinants et composés avec un soin maniaque (certains cadres fixes évoquent souvent le cinéma de Roy Andersson), est celui d’un trip qui se joue des niveaux de réalité et des perceptions identitaires. Chaque scène du film, parcourue à chaque fois par un sensationnel travail sonore, est ainsi conçue pour désorienter son audience, tout en laissant traîner malgré tout des indices ici et là pour recomposer le puzzle (faites bien attention aux prénoms de chaque personnage, par exemple !). Riche en confrontations intenses entre des acteurs qui incarnent des états mentaux plus qu’ils ne jouent bêtement un rôle lambda, Luz ne laissera certes pas indifférent, mais revient à l’une des fondations les plus élémentaires – et pourtant désormais les plus rares – de notre art préféré : il est moins important de rendre un film logique que de laisser ses images nous piéger dans leur propre logique. On l’aura compris : Tilman Singer est un nom qu’il va falloir retenir et un jeune talent à suivre de très, très près !

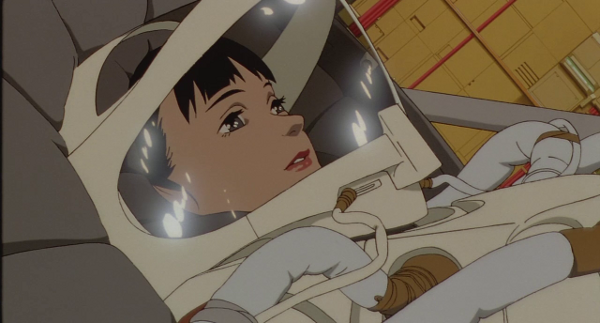

Sur le dernier film de la Carte Blanche d’Hélène Cattet & Bruno Forzani, à savoir l’immense Millennium Actress de Satoshi Kon, il y aurait tant de choses à dire qu’on préfère vous rediriger vers notre analyse du film (lire ci-dessous). Au-delà de la joie à avoir pu enfin le voir sur un très grand écran (une chance quasi inédite en France si l’on en croit certains avis !), on aura surtout été scotché de découvrir à quel point l’écriture de Satoshi Kon, qualifiée de « stéréoscopique » par le couple Cattet/Forzani, aura compté pour beaucoup dans la définition du système narratif propre aux deux réalisateurs d’Amer. Le genre de connexion qui ne surprend presque pas : les plus grands chefs-d’œuvre sont souvent faits pour dialoguer l’un avec l’autre. Quant à Satoshi Kon lui-même, sa mort il y a neuf ans continue d’être la plus grande perte récente pour le cinéma d’animation…

>>> Lire notre analyse de MILLENNIUM ACTRESS

L’heure de la cérémonie de clôture était enfin arrivée… Le temps de découvrir un palmarès en demi-teinte (il est de plus en plus fréquent que le film le plus raté soit celui que le Jury va récompenser, mais bon, c’est la règle du jeu…) et de subir un petit discours féministe totalement déplacé de la part d’un membre du Jury qui reprochait l’absence de femmes dans la compétition longs-métrages (quand comprendra-t-on enfin que la qualité du film importe plus que le sexe du réalisateur ?), on aura eu droit à un très joli avertissement : le film de clôture risquait fort de nous faire prendre des douches en position fœtale dans les jours à venir, et les organisateurs du festival avaient déjà pris les paris sur le nombre de personnes qui allaient sortir avant la fin. Ils avaient tout faux. Certes auréolé d’une réputation d’œuvre monstrueuse suite à sa présentation à la dernière Berlinale (un endroit où les festivaliers ont visiblement les testicules en carton), le Golden Glove de Fatih Akin aura surtout provoqué plus de fous rires que de vomissements. On nous le présentait comme un nouvel ersatz de Maniac ou de Henry : Portrait of a serial killer, mais c’est bel et bien une comédie affreuse, sale et méchante que nous propose ici le réalisateur d’Head-on, revenu d’un seul coup au sommet de son talent après trois purges honteuses que la décence nous interdit de citer. Le parcours d’un authentique tueur en série autrichien dans les années 70 est ici revisité sous l’angle du burlesque le plus crapoteux : autour de son immonde protagoniste, sorte de clone de Rainer Werner Fassbinder à qui l’on aurait greffé la bosse de Quasimodo et refait le portrait façon cubiste, tous les personnages du film semblent extraits d’un sketch crapoteux du Groland, suintant de crasse et de graisse dans des intérieurs qui sentent la pisse et la merde. Peinture édifiante d’une nature humaine qui souille son prochain autant qu’elle se souille elle-même, ce film monstrueux enfile les scènes chocs comme des perles, mais avec un sens du hors-champ qui fait naître le gag là où il ne devrait surtout pas être. On craignait un film hors-sujet pour un final des Hallucinations Collectives, mais ce fut tout l’inverse : une plongée en apnée dans une fosse à purin d’inhumanité, dont on sort avec un sourire de vicelard jusqu’aux oreilles et qu’on se réjouit de ne pas avoir visionné en Odorama. Un film qui pue ? Non, un film qui remue et qui rend fou. Le contrat est rempli. Preuve que cette exceptionnelle 12ème édition a tenu toutes ses promesses.

– Grand Prix de la compétition longs-métrages :

1987 : When the day comes de Jang Joon-hwan

– Grand Prix de la compétition courts-métrages :

Nursery Rhymes de Thomas Noakes

– Prix du Jury pour la compétition longs-métrages :

In Fabric de Peter Strickland

– Prix du Jury Lycéen pour la compétition courts-métrages :

Nursery Rhymes de Thomas Noakes