The Handmaid’s Tale, c’est l’adaptation télévisée d’une dystopie des années 80, mais c’est surtout la série qu’on associe le plus à l’ère Trump. Le phénomène “servante écarlate” a explosé après son ascension et c’est désormais sous son second mandat qu’elle s’éteint, et ce, dans l’indifférence générale…

The Handmaid’s Tale, la dystopie qu’on oublie

Le premier épisode avait été diffusé sur Hulu juste après l’investiture de Donald Trump, les manifestations étaient alors nombreuses dans les rues car les américains craignaient la fascisation du système. Cependant, les choses ont été plus insidieuses que prévu, plus patentes, et la méfiance s’est endormie. Aussi, la base de supporters de Trump s’est élargie (y compris à l’internationale) ; la fenêtre d’Overton s’est ouverte, si bien que certaines idées autrefois jugées extrémistes ont paru plus acceptables, en tout cas moins alarmantes. Cela peut expliquer la perte d’intérêt progressive de l’opinion publique pour la série de Bruce Miller.

En outre, elle est vite devenue le symbole de la révolte anti-Trump : les manifestants qui protestent contre le recul des libertés se drapent encore aujourd’hui dans le costume rouge des servantes. Pour eux, il s’agit de montrer que le réel lui-même glisse vers un état dystopique ; ils nous exhortent d’ouvrir les yeux avant d’être projetés en dictature. Et plusieurs mesures prises par D. Trump ont pu évoquer l’histoire de Gilead : les juges anti-avortement positionnés à la Cour Suprême, la baisse des subventions aux plannings familiaux et in fine, les émeutes du Capitole qu’il a soutenues et légitimées. Cependant, l’impact de la série n’a cessé de s’étioler jusqu’à son season final. Elle avait pourtant eu un certain retentissement dans la culture populaire — du sketch du SNL aux Etats-Unis à celui de Florence Foresti en France. Elle a aussi bénéficié d’une reconnaissance critique et honorifique, totalisant 8 Emmy Awards lors de sa première saison.

Alors comment en est-on arrivés à un tel niveau d’indifférence vis-à-vis d’une série qui créait l’évènement dans les médias ? Et pourquoi son final symbolise finalement très bien le deuxième mandat du Président Trump ?

Les dystopies : un genre pessimiste ?

Pour répondre à cette question, j’aimerais revenir déjà sur la définition de la dystopie.

Il est difficile de ne pas associer l’émergence du genre dystopique à la noirceur du XXᵉ siècle, à l’état d’esprit de désenchantement né des Grandes Guerres et à la perte du sacré — annoncée par Nietzsche et déplorée par Tolstoï. Après un relatif déclin, le genre connaît un renouveau dans les années 1980-1990, avec des œuvres comme Bienvenue à Gattaca, avant d’exploser dans les années 2000 sous l’impulsion de la littérature “young adult”.

Je regrette souvent l’omniprésence du genre dystopique au cinéma, car elle conditionne notre imaginaire et altère, en amont, notre rapport au futur. Peu d’œuvres nous projettent dans un avenir porteur de solutions — fût-ce en nous faisant rêver à des projets technologiques improbables. Ce constat est particulièrement frappant dans les productions destinées aux adolescents, qui n’offrent trop souvent que désespoir et destruction. La vision de l’avenir semble désormais n’être faite que de regrets et d’idéaux dévoyés. Cependant, Laurent Bazin (La Dystopie) nous dresse un portrait plus heureux de la dystopie ; il n’y voit pas une source de pessimisme, mais y lit au contraire un signe d’espoir. Selon lui, la dystopie serait vectrice de changement et porterait la voix des lanceurs d’alerte.

Revenons à la définition du genre : la dystopie peut être comprise comme une utopie qui aurait mal tourné — l’enfer est, dit-on, pavé de bonnes intentions. Dans la diégèse, les protagonistes prennent progressivement conscience des dérives politiques du système qui les endoctrine, à la faveur d’un événement ou d’une rencontre qui bouleverse leur perception du réel et les conduit à s’extraire de la doxa. Par essence, la dystopie explore la multiplicité des points de vue que l’on peut porter sur une société et s’affirme comme un genre fondamentalement antifasciste. Parce qu’elle met en scène un éveil des consciences — celles des protagonistes, mais aussi celles du lecteur ou du spectateur —, elle porte en germe la possibilité d’un avenir meilleur.

Dans The Handmaid’s Tale, lorsque l’on nous exhorte à poursuivre le combat et à ne jamais relâcher notre vigilance, c’est bien pour garantir la construction d’un avenir meilleur. La dystopie porte en elle un appel au changement : elle cristallise des luttes politiques intenses — ici féministes, mais pas uniquement, puisqu’elle interroge aussi les mécanismes démocratiques et montre comment une grande démocratie peut basculer dans le fascisme. Entrer en dystopie, c’est donc prendre conscience de la dégradation de concepts autrefois vertueux. Dans The Handmaid’s Tale, la société de Gilead se présente comme fondée sur des idéaux écologistes, animée par la méfiance envers le tout-technologique, désireuse de renouer avec la nature et de résoudre un problème médical majeur : l’infertilité féminine. On remarque toutefois que l’infertilité masculine n’est jamais abordée par les théoriciens de Gilead — elle n’est même pas envisagée.

Par ailleurs, le régime se targue de ses réussites économiques et de la stabilité de son modèle social, faisant, comme toute dictature, rimer ordre et prospérité avec privation des libertés.

The Handmaid’s Tale, le combat sans espoir

Revenons à nos moutons (moyen habile de l’autrice de référer à Philippe K. Dick). Malgré sa noirceur apparente, The Handmaid’s Tale porte-t-elle encore un souffle d’espoir ? Ses messages politiques touchent-ils toujours leur cible après six saisons ? Et la série conserve-t-elle son impact, après tant d’allers-retours de June entre Gilead et le Canada ?

Comme souvent, l’usure du temps et les errements scénaristiques ont émoussé l’intérêt du public. Certaines maladresses de mise en scène y ont aussi contribué — ces face cam insistantes de June, d’abord saluées, ont fini par lasser même les admirateurs du jeu d’Elisabeth Moss. Mais le vrai point de bascule réside ailleurs : dans cette dérive vers le torture porn qui a divisé jusqu’aux spectatrices et féministes les plus convaincues. Comme l’explique Anaïs Bordages dans un épisode du podcast Peak TV, la série semble parfois se complaire dans la surenchère de violence, comme si le spectateur devait, malgré lui, tirer un certain plaisir à voir des femmes souffrir. En multipliant les scènes d’horreur, The Handmaid’s Tale risque moins de dénoncer la violence que de la banaliser — transformant l’indignation en malaise, et la compassion en fatigue morale.

C’est là, précisément, que la série s’est égarée. Dans cette complaisance, elle a perdu son fil rouge : celui de la révolte, du sens, et des spectateurs.

Œil pour œil, dent pour dent

Comment porter un regard neutre sur les dérives dictatoriales d’une société alors que nous-mêmes naviguons en eaux troubles ? Comment prétendre construire de nouveaux champs de lecture sociale quand notre prisme est celui d’une actrice scientologue ? Il est vrai qu’Elisabeth Moss a occupé des rôles déterminants dans la série : non seulement en tant qu’actrice principale, mais aussi comme productrice exécutive et réalisatrice de plusieurs épisodes. On ne jugera pas le caractère sectaire de l’organisation, seulement ses valeurs internes. La Scientologie, dont Elisabeth Moss est membre, prône une vision du monde fondée sur la hiérarchie, la discipline et la méfiance envers la science, loin des idéaux d’émancipation et d’égalité que défend The Handmaid’s Tale. Ses pratiques internes — accusées d’autoritarisme, de contrôle psychologique et de dérives patriarcales — s’accordent mal avec les valeurs progressistes d’une série censée dénoncer l’asservissement des corps et la privation des libertés. C’est là que le bât blesse : plus Elisabeth Moss gravit les échelons et infléchit les décisions narratives — on pense notamment à la scène où June viole son époux — plus la série se fait contradictoire. D’un côté, elle rejette la bigoterie de Gilead ; de l’autre, elle densifie son lexique religieux. Le torture porn s’y assortit d’une idéologie tirée du Premier Testament : œil pour œil, dent pour dent, laver les traumas non par la parole, mais par le sang.

Ce choix pourrait constituer un ressort dramatique pertinent, transfigurant l’héroïne en anti-héroïne et interrogeant le retour au pays des victimes de guerre. Mais la violence du personnage n’est jamais réellement adressée : elle semble plutôt destinée à flatter les instincts les plus sombres du spectateur.

Le Commander VS le mari

Le meilleur exemple en est le personnage de Nick : d’abord endoctriné par les Sons of Jacob, il devient Œil, puis Commander. L’acteur qui interprète Luke Bankole cerne bien le problème dans l’interview suivante :

Il a raison, le personnage de Nick est adulé par le public féminin qui oublie que son caractère d’agent double n’est jamais motivé par ses idéaux mais uniquement par son histoire personnelle — son amour pour June. On pourra d’ailleurs questionner la sincérité de cet amour : non qu’il lui soit profitable, puisqu’il lui coûte beaucoup, mais parce qu’il relève davantage d’un trauma bond, comme le formulent les Anglo-Saxons, un lien forgé dans la souffrance et qui ne survivrait sans doute pas à la paix.

Le trauma bond

La série aura beau corser son discours contre Nick, par le personnage de Holly qui le qualifie de nazi, ce sera trop tard : les fans prendront cela pour une traitrise des scénaristes. C’est que cela paraît précipité : le développement du personnage ne montre pas suffisamment son ambivalence ou son errance morale, logique puisque la série s’est concentrée longuement sur la bluette amoureuse.

Là encore c’est problématique puisque la série n’a pas évoqué un seul instant l’identité de leur lien, un “trauma bond” et n’a dénoué une intrigue pourtant passionnante : le stress post traumatique de June. Il nous avait été révélé dans une scène poignante, scène où elle viole son mari. N’ayons pas peur des mots : June. Viole. Son Mari. On s’étonne que la scène n’ait pas été qualifiée comme telle dans la presse ou sur les réseaux sociaux, si les rôles avaient été inversés, il n’y aurait pas eu tant de tergiversation : l’homme verbalise son malaise et l’héroïne choisit de continuer ses ébats malgré tout, donc de fermer l’oeil sur son consentement, elle ne connaît plus que le langage de la violence et cherche à se réapproprier son corps. La scène est aussi violente que passionnante, car la série présente une héroïne qui, blessée, finit à son tour par blesser son entourage. Mais il aurait fallu montrer sa reconstruction psychologique et son accompagnement par des professionnels du traumatisme mental en période de guerre. Ce qui n’a pas été fait. A partir de là, le torture porn n’a eu de cesse de croître, si bien que les fans ont reproché à Luke son inaction, sa naïveté, son manque de virilité. Contradictoire pour une série féministe peut-être ?

Rendons justice à Luke Bankole

La vidéaste Lee Justine de remettre les pendules à l’heure sur Youtube…

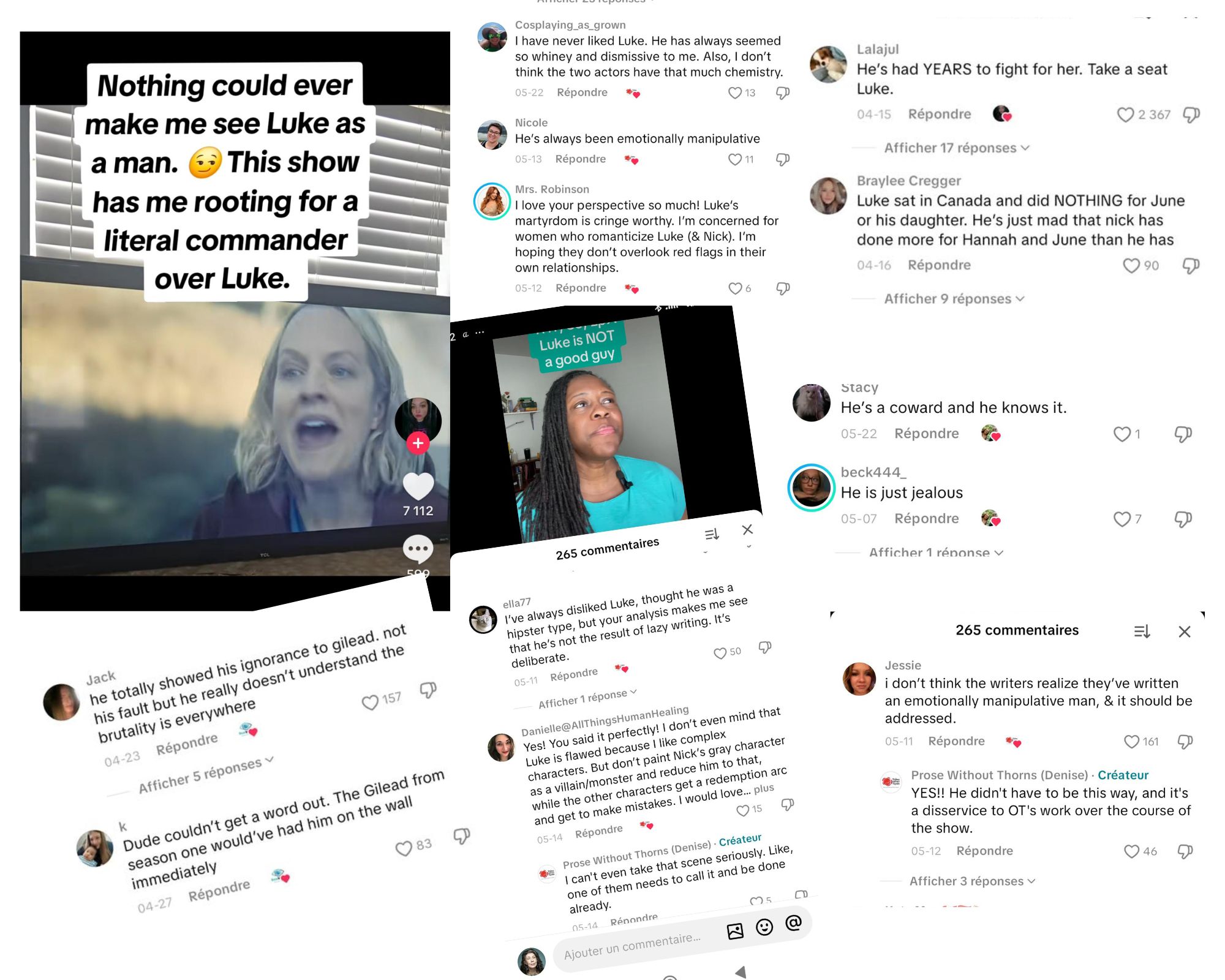

Que dire d’une série dont les fans rejettent le final pour se réfugier dans des fan fictions romantiques centrées sur Nick et June ? Pire encore : le personnage de Luke, pourtant l’un des rares à incarner la droiture morale et la constance affective, est méprisé parce qu’il ne correspond pas à l’idéal viril du héros sauveur. On lui reproche sa foi dans l’État de droit, sa confiance dans la diplomatie internationale, sa retenue — comme si respecter les règles relevait de la lâcheté. Il ne retrouve d’ailleurs sa légitimité auprès du public que lorsqu’il se laisse aller à « casser des gueules ». Voici donc le porte-étendard de la lutte pour le progressisme des États-Unis : un homme dont la valeur ne semble reconnue que lorsqu’il adopte les codes de la violence qu’il rejetait jusque-là. Il semble donc que la série soit symptomatique de la société américaine, une société qui a toujours célébré la valeur Liberté mais qui s’avance, presque sans s’en rendre compte, sur les terres du fascisme.

Luke se sent impuissant et humilié, car historiquement, c’est à l’homme, au père de famille, qu’incombe la tâche de protéger son épouse et son enfant. En se retrouvant dépossédé de ce rôle, lui qui incarne un idéal progressiste, il se heurte brutalement aux limites de ses convictions. La série le force à apprendre le langage de la violence et à entrer en résistance. Elle rappelle ainsi que les discours ne suffisent pas toujours à faire bouger les lignes : agir devient un acte de survie. The Handmaid’s Tale met alors en lumière à la fois les dangers et les vertus de la résistance civile.

L’évolution de Luke est d’autant plus passionnante qu’elle dévoile une virilité blessée, en quête de sens. Son passage à l’action n’est peut-être qu’une tentative de reconquête symbolique — non pour dominer, mais pour se sentir digne d’aimer encore. Sa lutte est moins celle d’un homme qui veut reconquérir sa puissance que celle d’un père qui veut retrouver sa fille. Car Luke est avant tout un homme de loyauté : fidèle à ses valeurs, à son couple, à sa famille, quelles que soient les circonstances.

La géopolitique jetée aux oubliettes

Cela montre que la série a cessé de jouer pleinement son rôle de lanceuse d’alerte, malgré un discours en apparence féministe. In fine, June et Serena ne vivent plus que par leur combat et leur maternité. Elles s’émancipent certes de la structure du couple, mais pour mieux s’y réenfermer sous une autre forme : celle de la maternité érigée en unique horizon de sens. Serena, notamment, aurait pu devenir une figure de réforme : succéder à Lawrence, incarner une voix de la vérité dans une ère de post-vérité, dénoncer les vices de Gilead et ses mensonges structurels. Au lieu de cela, la série réduit son arc narratif à celui d’une mère survivante, confondant rédemption et instinct maternel.

Quant à la fin de la série, elle consacre l’instauration d’un nouvel ordre autoritaire : un État militaire où l’armée, Mayday et quelques commandants dictent la marche à suivre. Les décisions sont prises par des héros de guerre — Mark Tuello, le commandant Lawrence — mais jamais par le peuple. Pas de débat, pas de représentation, pas de reconstruction politique : la démocratie demeure hors champ. Et comme le dit l’auteur de Brain Pilot, le monde semble rétrécir lors de la dernière saison. Bazin associait la dystopie à la multiplicité des regards, or il y a dans le final de The Handmaid’s Tale un retour au regard unique, celui de June. Les personnages secondaires sont inexistants par eux-mêmes, le destin d’Esther est effacé, pas même évoqué dans les dialogues. Moira et Emily ne peuvent exister que par et pour June. Par conséquent, on ignore quelle est la société pour laquelle June se bat et c’est peut-être une des raisons pour lesquelles le Guardian regrette le pessimisme de la série.

On nous répète la nécessité de faire perdurer la lutte, de protéger les générations futures et de ne jamais relâcher notre vigilance. Pourtant, chaque personnage semble désormais enfermé dans sa propre destinée, sans véritable horizon d’attente. Peut-être faut-il y voir un effet de transition vers le spin-off en production, Les Testaments. Mais ce choix narratif met à mal les efforts initiaux de la série — et surtout sa réception par la société états-unienne.

L’individu, seul, cherche son combat : Luke à New York, June en route vers Washington D.C., Serena à travers la maternité. Chacun trouve sa propre terre de résistance, sa propre identité politique, ce qui n’était pas possible en période pré-révolution. Pourtant, aucun horizon démocratique ne s’ouvre : la seule perspective offerte reste celle des retrouvailles avec les enfants volés, Charlotte en étant le symbole fragile.

La série condamne une fois encore l’ignorance des citoyens, ceux qui n’ont pas su voir venir les dérives d’un gouvernement totalitaire. Mais le problème est là : ce message, elle nous le servait déjà dans ses premières saisons. Le Bethlehem de la dernière saison n’a pas permis de revisiter l’utopie promise, et aucune alternative politique ou philosophique ne s’esquisse.

Certes, la lumière revient à Boston, la fraternité renaît — mais le cadre s’est rétréci au point que le peuple, à qui l’on prétend rendre la ville, n’existe plus à l’écran. Là où les saisons précédentes multipliaient les character-centric episodes (Tante Lydia, Emily, Janine…), la série finale se referme sur ses protagonistes principaux et oublie la collectivité qu’elle prétendait sauver. Quant aux États-Unis représentés par Mark, leur nature reste obscure. Sont-ils une démocratie renaissante ou une simple zone militaire ? On sait qu’ils ont trouvé refuge auprès du Canada, mais leur visage politique demeure hors champ — comme si The Handmaid’s Tale avait, elle aussi, perdu foi en la possibilité d’un futur collectif. June ne cherche même plus à passer du temps avec Holly, rebaptisée Nicole. Elle dit se battre pour elle, mais sans jamais s’interroger sur la transmission : quelles valeurs lui lèguera-t-elle, quelle identité, quelle éducation ? Et Dieu sait combien de temps prendra cette reconquête de Washington — des années, sans doute.

Certes, la lumière revient à Boston, la fraternité renaît — mais le cadre s’est rétréci au point que le peuple, à qui l’on prétend rendre la ville, n’existe plus à l’écran. Là où les saisons précédentes multipliaient les character-centric episodes (Tante Lydia, Emily, Janine…), la série finale se referme sur ses protagonistes principaux et oublie la collectivité qu’elle prétendait sauver. Quant aux États-Unis représentés par Mark, leur nature reste obscure. Sont-ils une démocratie renaissante ou une simple zone militaire ? On sait qu’ils ont trouvé refuge auprès du Canada, mais leur visage politique demeure hors champ — comme si The Handmaid’s Tale avait, elle aussi, perdu foi en la possibilité d’un futur collectif. June ne cherche même plus à passer du temps avec Holly, rebaptisée Nicole. Elle dit se battre pour elle, mais sans jamais s’interroger sur la transmission : quelles valeurs lui lèguera-t-elle, quelle identité, quelle éducation ? Et Dieu sait combien de temps prendra cette reconquête de Washington — des années, sans doute.

Les enjeux géopolitiques, pourtant passionnants dans la saison précédente, ont disparu. On se souvient du moment où le Canada, gagné par la peur, glissait vers des idées conservatrices et rejetait les réfugiés de Gilead. Cette tension entre solidarité et fermeture des frontières offrait un miroir troublant du monde contemporain. Dans sa dernière saison, The Handmaid’s Tale renonce à cette dimension politique pour se recentrer sur l’intime et le sentimental. La fin, certes émouvante, rend hommage au parcours de June sans le trahir, mais laisse un goût de perte : celle du sentiment dystopique, celui qui éveillait la colère et poussait à l’action.

Car une question demeure : quelle société reconstruit-on ? Quels seront ces nouveaux États-Unis d’Amérique qui devront faire face à Gilead ? Un pays coincé entre la dérive autoritaire du Canada et la théocratie de ses anciens territoires ? La série avait pourtant semé les graines de cette réflexion : “Tout peut se reproduire ailleurs”, avertissait June. Il ne suffit pas de fuir — il faut reconquérir. Mais comment ce pays renaissant, réinvestissant Boston, pourrait-il rayonner à nouveau ? Comment attirer à lui les âmes déchues sans retomber dans les mêmes travers ?

Il restera au spectateur un sentiment mélancolique : celui d’une histoire familiale volée par Gilead. Le moment le plus bouleversant du final est sans doute une scène de flashback — et l’on sait combien ces retours en arrière furent les plus poignants de la première saison. Hannah et sa mère partagent un instant de complicité devant un carrousel. La fillette s’y égare, avant de retrouver sa mère dans un élan d’émotion pure. Ce flashback, programmatique, referme la boucle : il nous ramène à l’origine de The Handmaid’s Tale, à ce grand rapt des enfants arrachés à leurs mères.

C’est ce que nous retiendrons de la série : comme une mère porte son enfant dans sa chair, elle porte aussi son souvenir, son absence, sa lutte. Elle peut se transcender pour le retrouver, sans jamais faiblir dans sa quête. Une histoire d’amour filial, oui — mais qui n’aurait peut-être jamais dû s’essayer à la géopolitique.

Anais Lasvigne

Du petit au grand écran, de l’Asie à l’Occident, du produit hollywoodien au cinéma d’auteur, ma fascination pour l’image ne connaît pas de frontière. Et s’il est une activité que je vénère autant que plonger dans la fiction, c’est bien de l’analyser. Mais ce que je préfère, c’est quand les images, mutines, se dérobent à l’interprétation. La magie du cinéma.

Related Posts

11 décembre 2025

Dear Edward, Jason Katims à l’ère des plateformes

Dear Edward, c’est la série sur le deuil dont on devra faire le deuil. Dear…

11 janvier 2023

Copenhagen Cowboy

Par sa radicalité narrative et atmosphérique, la nouvelle série de Nicolas…