Nous sommes nés après la guerre. Nous ne l’avons pas connue. Nous avons grandi sans réaliser l’importance, le caractère sacré de la vie et de la mort d’un être humain.

Shinya Tsukamoto

Heureusement qu’il n’y a pas mis le feu. A quoi ? Au négatif de Tetsuo, premier long-métrage en 16 mm certes ficelé dans des conditions proches de l’amateurisme et conçu dans la douleur durant deux années au fil d’une terrible accumulation de dettes, mais dont les répercussions sur le cinéma japonais furent aussi immenses que dévastatrices. Si la dépression et le doute vis-à-vis de son propre travail l’avaient amené à pareil geste, l’une des personnalités les plus importantes du 7ème Art n’aurait peut-être pas su émerger. Il est désormais si facile de vouloir inscrire tel ou tel cinéaste nippon dans le tiercé de tête des plus barrés et originaux, mais nul doute que Shinya Tsukamoto est l’un des rares à mériter cet honneur. En ce qui nous concerne, on ne remerciera jamais assez Jean-Pierre Dionnet d’avoir fait découvrir au début des années 2000, via son Quartier Interdit sur Canal+ et son label DVD Asian Classics, ce cinéaste hors normes au style aussi rageur que psychotronique, véritable gourou techno-métal aux visions torturées héritières de David Lynch, de David Cronenberg, de Todd Browning, de Fritz Lang et du cyberpunk. Si le bonhomme a depuis poursuivi sa carrière en toute indépendance tout en faisant l’acteur chez d’autres (dont Takashi Miike et Martin Scorsese), son œuvre n’en restait pas moins cantonnée aux festivals et aux circuits de distribution indépendants. Joie totale, donc, de voir Tsukamoto revenir cette année sur le devant de la scène. Parallèlement à la sortie d’un monstrueux coffret Blu-Ray griffé Carlotta et regroupant dix de ses films, l’actualité cinéma se met au diapason avec la ressortie de quatre d’entre eux, pour le coup les meilleurs mais aussi les plus emblématiques du cinéaste et de l’évolution de son style. Quatre électrochocs de cinéma qui, au-delà de constituer une tétralogie quadrillant le Tokyo moderne et explorant le rapport conflictuel (et pourtant constructif) de l’être humain au cadre urbain, auront surtout imposé Tsukamoto en chef d’orchestre d’une vision démythifiée et iconoclaste de la société nippone. Quatre films ultra-cultes parmi lesquels Tokyo Fist a autant valeur de transition que d’aboutissement pour un cinéaste aussi primordial.

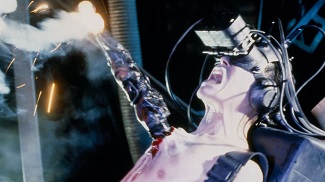

ENTRAINEMENT

Véritable homme-orchestre qui cumule les postes techniques sur ses propres films (réalisateur, scénariste, chef opérateur, monteur, décorateur, producteur, acteur et même créateur des effets spéciaux !), Shinya Tsukamoto n’a jamais fait mystère de son objectif suprême, celui d’accoucher d’un cinéma qui aurait le pouvoir de piéger le spectateur dans un cadre sensoriel à mi-chemin entre la vie et la mort. Un cinéma-purgatoire, en somme. Une invitation à se purger soi-même, aussi, pourquoi pas. C’est peu dire qu’il aura frappé extrêmement fort dès la sortie de Tetsuo en 1989, imprimant sans tarder sa marque déviante et vénère sur cette histoire de salaryman voyant son propre corps muter en une sorte de monstre de fer aimantant sur lui tous les détritus métalliques de la société. N’en déplaise à l’écrivain William Gibson qui se sera empressé d’y voir le premier film réellement représentatif de ce mouvement philosophico-culturel, le cyberpunk a influencé Tetsuo plus qu’il n’a été façonné sur grand écran par lui. Il est vrai que des films comme Vidéodrome et surtout Blade Runner – deux influences ouvertement revendiquées par Tsukamoto – avaient déjà donné le « la » avant en matière de questionnements sur le rapport entre le corps humain et la technologie, avec notamment cette idée que le mécanique et la chair ne soient plus séparées mais indissociables. Ajoutons aussi à cela l’influence plus que tangible d’Eraserhead (de nouveau le retour à une forme de création primitive et visuelle proche du cinéma muet) et du kaïju-eïga à la sauce Godzilla (toujours cette histoire d’un « monstre » né de la mort et de la souffrance qui active une vague destructrice sur le territoire urbain). Tout ça pour quoi ? Un précis d’hybridation humain/machine traité sous un angle étonnamment non critique, Tsukamoto se plaçant très clairement du côté du « modifié » et décelant dans cette imprégnation du corps humain par la technologie les signes d’une nouvelle manière d’être et de vivre.

Assimilé en cela au cyberpunk qui se voue à étudier et prophétiser l’impact des technologies sur l’humanité dans un futur proche, le cinéaste donne ici à percevoir les signes du « monde d’après l’apocalypse ». D’où ce Tokyo visualisé comme une décharge à ciel ouvert, un amas de bâtiments délabrés et de matières rouillées (le choix du noir et blanc aide à restituer mieux que jamais l’aspect physique du fer) où le corps humain a presque valeur de corps étranger. D’où cette approche transhumaniste et radicale de la condition humaine dont le salut passe par la transformation littérale en machine, au prix d’une douleur terrible qui conditionne la redécouverte du plaisir et des sensations (très japonais, ça). D’où cet alliage génialement éprouvant entre un montage image par image et la musique industrielle du fidèle compositeur Chū Ishikawa, donnant à l’ensemble la dimension d’un rollercoaster convulsif, triturant sans cesse nos viscères et nos terminaisons nerveuses. D’où aussi ces fulgurances transgressives et sexuelles à base de tiges d’acier s’enfonçant dans les chairs d’un accidenté de la route, de danseuse du ventre à tentacule-godemiché en gaine flexible, de sexe-foreuse en érection ou encore de jouissance obtenue en s’électrocutant les deux doigts dans la prise ! C’est que le trash selon Tetsuo résonne ici comme un cri de rage et de révolte contre le conformisme sociétal, avec cette angoisse universelle de la mort et de l’exclusion du corps social qui se change en pression viscérale puis en force destructrice prompte à rayer Tokyo de la carte lors d’un climax final hallucinatoire. Trop nombreux furent ceux qui n’en revinrent pas intacts, de Jan Kounen qui y tira la matière de son court Vibroboy jusqu’à Darren Aronofsky qui s’en inspira fortement pour son premier film Pi en passant par Clive Barker qui considéra Tsukamoto comme son équivalent nippon en matière d’horreurs sexuelles. Tout cinéphile qui découvre Tetsuo pour la première fois sur un écran (de télé ou de cinéma, qu’importe) ne doit pas juste s’attendre à un choc pour les cinq sens mais carrément à la découverte d’un sixième.

Lorsqu’il se décide trois ans plus tard à réaliser Tetsuo II après une excellente commande surnaturelle pour le compte de la Shōchiku (Hiruko the Goblin), Tsukamoto crée la surprise. Si Tetsuo fut réalisé à l’instinct et drivé par un élan créatif sans réflexion préalable, Tetsuo II révèle un cinéaste plus soucieux de réfléchir au sens qu’il souhaite donner à ses films, d’où son envie de rebattre le fer encore chaud de son film-météore non pas avec une suite mais avec un quasi-remake. Démarche plus pure, donc, visant à remanier un thème et à en prolonger la portée, mais surtout reloaded frontal qui enfonce le clou d’un propos extraordinairement subversif. Le choix de la couleur est déjà une arme d’incarnation massive, le bleu froid et aseptisé d’un Tokyo visualisé comme une ville-prison s’opposant au rouge du métal en fusion (donc de la vie) ici attribué aux créatures mutantes (en l’état de monstrueux skinheads reconfigurés en androïdes hurleurs et barbares). Le choix du récit change lui aussi la donne : l’abstraction horrifique de Tetsuo laisse ici la place à une véritable bande dessinée destroy, entre action et science-fiction, où un père de famille (toujours incarné par Tomoro Taguchi) voit son corps progressivement mis à l’épreuve et soumis à la transformation biotechnologique par les agissements d’une secte vouant un culte ardent au Dieu de la destruction. L’inévitable et violent contact entre l’individu (une rage qui se libère enfin) et le collectif (un dessein de destruction totale qui tend à se concrétiser) définit ainsi les bases d’un enjeu ambigu à souhait : une nouvelle humanité peut-elle naître de la furie ?

De par son érotisme encore plus direct et sa violence encore plus radicale, Tetsuo II questionne ouvertement la place de l’homme, de sa chair comme de sa pensée, dans une société cloisonnée et soumise aux dérives de la technologie. Et si le point central de sa fascination prend là encore racine du côté des « monstres », Tsukamoto universalise la portée de son propos en faisant de la cellule familiale – et non plus de l’individu – son nouveau cobaye, histoire de creuser le thème du « sang maudit » au sein d’un « cycle de destruction » qui persiste d’une génération à l’autre tandis que la chair contourne son propre pourrissement en se métamorphosant en acier. De facto, c’est ainsi l’humanité mutante (ou « inhumaine », pourrait-on dire) qui triomphe, prompte à sillonner enfin l’espace métaphysique à mesure qu’elle se décharge des basses émotions et qu’elle accepte l’inéluctable mise en marche du chaos (tant physique que moral). Le cœur en fusion de Tetsuo II, c’est la colère, ni plus ni moins. Celle qui mêle la douleur et le plaisir jusqu’à les associer en un acte d’amour à la fois brutal et consenti (bon nombre de films liés au pinku-eïga ont déjà fait le tour de la question), mais avant tout celle qui place la vie et la mort en corrélation, le besoin de se frotter à une sensation de mort extrême se définissant comme la voie royale pour se reconnecter aux sensations de la vie. Extrémiste, excessive, radicale à gogo, la vision du monde selon Tsukamoto a de quoi perturber, voire déranger son audience. Logique, c’est fait pour. La puissance dévastatrice de cette machine de mort faite film coche ici toutes les cases de l’ode à la monstruosité aussi bien que de la prise de conscience libertaire, appelant au soulèvement de l’animal social contre toute forme d’oppression et d’aliénation de son libre arbitre. Point de vue singulier que le film suivant va précisément porter au firmament, le rendant plus universel et explicite que jamais.

COMBAT

Chef-d’œuvre absolu de Shinya Tsukamoto, Tokyo Fist met d’entrée les choses au clair en plaçant le nom de la capitale nippone dans son titre. Parce qu’au fond, quand bien même la figure du salaryman se fait récurrente dans sa filmo, rien ne l’obsède plus que le décor de cette mégalopole tentaculaire et grouillante dans laquelle il a toujours vécu et qui cristallise chez lui autant d’amour que de haine. Cette fois-ci, avec ce quatrième film, la ville de Tokyo chope clairement le rôle du cobaye : cité aliénante et aliénée où l’on perd ses sensations, captée pour le coup sous un angle autre que fantastique. C’est en effet le moment décisif de la carrière du cinéaste : conscient que l’horreur et la science-fiction ne lui suffisent plus, Tsukamoto opère un virage radical vers le réel sans pour autant laisser de côté les thématiques qui l’obsèdent. Qu’il se soit intéressé au noble art tombe sous le sens, d’abord en raison de la présence au casting de son frère cadet (un boxeur professionnel qui donne au film de vraies résonances autobiographiques), ensuite de par cette lecture de la pratique intensive et extrémiste de la boxe comme un moyen de se réapproprier sa douleur et de réapprendre la vie en encaissant les coups. Le bourre-pif, le poing dans la gueule, le direct à l’estomac, l’uppercut dans les gencives… Que du radical destiné à ranimer les sens, à dégourdir les émotions, à activer la manière forte sur autrui ou sur soi-même. Si la douleur est une sensation permettant de comprendre et d’apprécier son contraire (la joie, le bonheur, etc…), tous les protagonistes de Tokyo Fist foncent tête baissée dans cette confrontation pour mieux se (re)découvrir vivants. Si cela vous rappelle Fight Club, c’est d’autant plus logique que cette corrélation entraîna en son temps une polémique selon laquelle le choc techno-punk de David Fincher serait en réalité un remake inavoué du film de Tsukamoto. Or, quand bien même il conviendrait surtout d’interroger Chuck Palahniuk (auteur du roman Fight Club) à ce sujet, on peut plutôt parler d’une heureuse coïncidence qui aura vu le même propos traité de façon différente au même moment par deux cultures antagonistes. Signe d’un propos arrivé pile au bon moment pour interpeller les cultures sur une préoccupation d’ordre universel ? En l’état, c’est tout comme.

Chez Tsukamoto comme chez Fincher, le principe est le même : un yuppie moderne se confronte à une société aliénante et émasculatrice (la ville aseptisée chez l’un, le consumérisme obsessionnel chez l’autre), laquelle l’amène par extension à se jeter à cœur perdu dans la pratique du combat, loin des conventions sociales, pour trouver son chemin. Et surtout, en guise d’élément déclencheur et vite amplificateur de cet état d’esprit, les deux films utilisent un triangle amoureux des plus tordus pour cadrer l’évolution du propos. Point d’ironie sardonique ni de schizophrénie à la sauce Dr. Jekyll & Mr. Hyde chez Tsukamoto pour pimenter les rapports au sein de son trio de tête, mais au contraire une propension au sadomasochisme qui renoue de façon très concrète avec la fibre trash de ses deux Tetsuo. Faisons les présentations. A ma gauche, Tsuda (Shinya Tsukamoto), salaryman lambda qui mène une vie effacée. A ma droite, Kojima (Kôji Tsukamoto), boxeur provocateur et ancien ami du premier avec qui il partage un douloureux passé – rebelote après Tetsuo II sur une métamorphose au présent qui prend racine dans un traumatisme commun et refoulé. Au centre, Hizuru (Kaori Fujii), épouse apparemment douce et éteinte qui s’éloigne progressivement du premier au profit du second (et vice versa) tout en s’adonnant à d’étranges jeux d’automutilation.

Deux choses à repérer d’entrée. D’abord, c’est la fétichisation du corps du boxeur qui déclenche les festivités : au-delà du désir et du culte du corps, la seule vision du torse nu en sueur de Kojima paraît provoquer chez le couple Tsuda/Hizuru une prise de conscience inédite, celle de leur propre « inhumanité » et de la nécessité de partir à la recherche de leur « corps perdu ». Par ce terme, on fait référence à ce corps que l’on se façonne soi-même pour l’amplifier et pour le singulariser, par le sport ou par les pratiques annexes du body-art (piercing, tatouage, chirurgie…). Ensuite, la seule caractérisation du personnage féminin subvertit cette image de l’épouse passive, idéalisée dans son statut de « meuble décoratif » possédé par le travailleur mâle, telle que le cinéma nippon aime à la représenter ad nauseam. Féministe dans l’âme, Tsukamoto cimente ici un magnifique portrait de femme, faisant d’Hizuru une figure à cheval entre la manipulatrice en mode Verhoeven (celle qui s’émancipe de l’ordre moral par la maîtrise totale de son corps et de ses émotions) et l’oracle révélateur (celle qui amène autrui, au travers de la souffrance et de la douleur partagées, à ressentir des émotions jusqu’ici refoulées). Au terme de ce voyage extrémiste, c’est d’ailleurs elle qui sortira plus forte parce que plus raisonnée à la base. Le temps d’un plan sublime et enveloppé d’une douce lumière blanche qui se passe de commentaires, le visage face caméra de Hizuru épouse alors un état rare de plénitude au milieu d’une décharge publique qui achève sa métamorphose hardcore – beaucoup de brûlures, de piercings et de tatouages. A l’inverse, les deux hommes, trop impulsifs et excessifs dans leur absolu, ressortent de l’expérience avec un visage gravement tuméfié (un œil en moins pour l’un, un faciès déformé à la sauce manga pour l’autre).

Au fond, on n’est jamais très loin des expériences vertigineuses de David Cronenberg sur la reconfiguration du corps humain dans un monde clinique et sans âme. Doit-on pour autant en déduire qu’en bout de course de Tokyo Fist, et en opposition aux mutations exponentielles des deux Tetsuo, le devenir morbide de l’être humain est la seule voie possible ? Non. Tsukamoto parle ici avant tout d’altérité, du fait d’éprouver son propre corps par un processus qui vise à le rendre « modifié » au lieu de le couler dans le moule de nos sociétés consensuelles. Faisons un petit rembobinage pour être plus clair. Il convient de rappeler que Tetsuo avait été en quelque sorte le prolongement d’un moyen-métrage réalisé deux ans avant, intitulé Les Aventures de Denchu Kozo et dont le concept était assez voisin de celui de l’avorté Ronny Rocket de David Lynch. En gros, on y voyait un jeune homme tirant profit d’une difformité physique des plus surréalistes (en l’occurrence un poteau électrique qui lui poussait dans le dos !) en acquérant des pouvoirs surnaturels capables de sauver une humanité en esclavage. Derrière ce pitch barré pointait avant tout la vision d’un personnage asocial et marginal, souffrant de vivre dans un Japon qui ne lui plaisait pas et trouvant finalement sa voie par la transformation monstrueuse de son propre corps. C’est là la colonne vertébrale de cette tétralogie tokyoïte dont Tokyo Fist reste le point culminant, et cela l’est d’autant plus que Tsukamoto, là encore nourri à la grande école primitive du cinéma muet, laisse ici les images et les sons faire tout le boulot. Comme toujours, il peut compter sur la musique de son compositeur Chū Ishikawa, laquelle accompagne à merveille les images : bruyante lorsque le cadre tremble (c’est le cœur de Tokyo qui bat alors trop fort), speedée lorsque les acteurs s’agitent convulsivement (c’est le « corps perdu » de l’individu qui vibre à nouveau très fort).

Ce montage épileptique de matières et de corps qui caractérisait les deux Tetsuo, brouillant à loisir la frontière entre l’organique, le métallique et le cosmique, laisse ici la place à un montage plus pur mais pas moins énervé pour autant. Par un savant jeu de cadrage et de montage sur la motricité (déplacements ou immobilisations) du salaryman dans la ville, tantôt écrasé par la chaleur tantôt assimilé à une souris larguée dans un gigantesque labyrinthe d’acier et de béton, la mise en scène de Tsukamoto multiplie les perspectives pour faire de l’humain ce corps étranger que le décor urbain tend à oppresser et/ou à emprisonner. Le rapport entre le corps humain et la technologie se reconfigure ici en un lien sous-jacent entre la chair et la ville : serrés dans des trains bondés, entassés dans de petites habitations en béton au look de boites d’allumettes, les habitants de Tokyo ne font qu’errer mécaniquement dans un monde sans joie et sans malheur au lieu de cohabiter au travers de la fusion de ces deux états. Mieux encore : en plaquant là encore sur Tokyo des éclairages bleutés à la sauce Diva ou Le Grand Bleu, Tsukamoto va encore un peu plus loin que la seule dimension froide et aseptisée du cadre urbain. C’est en effet la couleur grise qui domine le plus durant les scènes à caractère diurne, et lorsque la nuit tombe, c’est par le biais de la lumière souvent aveuglante de l’astre lunaire que le bleu ressort de façon encore plus puissante sur les espaces les plus sombres et cloisonnés de la ville – on pressent par-ci par-là les prémices esthétiques du très beau A Snake of June que Tsukamoto réalisera au début des années 2000.

Du début à la fin de Tokyo Fist, le regard paradoxal de Tsukamoto sur sa ville éclate au grand jour : en capturer la froideur et la déliquescence n’interdit pas pour autant d’en amplifier l’aura par des audaces esthétiques de premier plan. Là-dessus, la plus belle scène du film forme un véritable trou au sein de la narration : à un quart d’heure du climax final, un simple montage des extérieurs de la ville capture soudain la ronde des nuages et la circulation du trafic – toutes deux filmées en accéléré – sur fond de la musique hypnotique d’Ishikawa. Aucun lien avec l’intrigue, a priori. Sauf que la scène n’a rien d’un effet de style : c’est le décor urbain et matérialiste qui crache alors sa propre logique, tournant en rond tel un cerveau électronique grouillant de lumières clignotantes, tandis qu’en son sein, une métamorphose d’ordre organique s’opère au sein du corps social. Cela dit, et c’est peut-être le seul détail d’ordre politique à extraire du film, tout paraît fait à Tokyo pour dissimuler ce qui est jugé « sale », pour effacer du paysage urbain toute trace de mort organique. La scène furtive de l’annonce de la mort du père de Tsuda à l’hôpital (dont le cadavre a été vite évacué) marque à ce titre un lien direct avec le propre vécu du cinéaste, marqué à vie par l’impossibilité d’avoir pu voir une dernière fois le visage de sa grand-mère juste après son décès. Perdre le sens de la mort revient par conséquent à perdre le sens de la vie. Et dehors, le cadre urbain se la joue yin/yang : propre en surface, sale en profondeur. Les ruelles sont glauques à l’extrême, les dédales du métro sont jonchés de clochards agonisants, et les décharges publiques s’accumulent sous les ponts des axes routiers. Pour contrer ce devenir détritus qui pend au nez de l’individu, Tsukamoto ose en outre ici une petite idée amusante : c’est avec un sac poubelle volant que Tsuda parfait son entraînement à la boxe, ce qui induit la lecture de l’individu qui se bat contre sa peur de devenir soi-même un déchet à l’abandon. Là, on théorise peut-être un peu trop, mais c’est difficile de ne pas lire les choses ainsi.

RÉSISTANCE

Au fond, ce passage d’une veine (trash-métal) à une autre (romantico-new-wave) était indispensable à Shinya Tsukamoto pour amplifier son point de vue sur le masochisme implicite du Japon moderne. Cela étant dit, son cinéma se transforme autant qu’il accompagne une transformation beaucoup plus générale. Vu de loin, de par tout ce qu’il cristallise sur le fond comme sur la forme, Tokyo Fist peut certes apparaître comme le précurseur de cette vague de pellicules « technoïdes » du début du troisième millénaire, comme Fight Club ou Requiem for a dream, viscéraux et sans filtre dans leur peinture du mal-être ambiant et d’une génération anesthésiée, alors de plus en plus tentée par le retour au primitivisme et par l’activation d’un shutdown à l’échelle macro. Vu de près, la métamorphose s’opère surtout au travers de partis pris qui tranchent avec tout ce que l’on avait pu (et su) assimiler dans le passé. A titre d’exemple, il suffit de voir comment Tsukamoto filme ici les combats de boxe : loin des chorégraphies millimétrées de Raging Bull et de la saga Rocky, Tsukamoto tourne à une seule caméra, impose un filmage aussi sec que fiévreux, cadre ses combattants comme des bêtes enragées renouant avec leur côté primitif, et va même jusqu’à recourir à l’astuce de la vue subjective pour faire du spectateur tantôt le moteur tantôt la cible des coups portés. Mais surtout, par-delà tout ce qui surgit brut de décoffrage, on perçoit que la fibre rageuse de Tsukamoto change subtilement de nature. Ainsi, son imagerie déglinguée s’étoffe de velléités purement documentaires, sa vision nauséeuse du territoire urbain se teinte d’une poétisation du réel, son usage de la longue focale va de pair avec un objectif revendiqué d’immersion dans le quotidien nippon, son image tremblée exprime un état souterrain au lieu de guider l’intégralité du découpage. Et ce n’est alors qu’un début : le film que Tsukamoto tourne juste après, à savoir le magnifique Bullet Ballet, enfonce à son tour le clou sur la noirceur chaotique du cadre tokyoïte avec d’autres partis pris.

A première vue, Tsukamoto semble reconnaître sa dette au cinéma dépouillé de Leos Carax : un traitement de la photo en noir et blanc qui rappelle Boy Meets Girl, un montage alterné final entre deux travellings latéraux qui joue le clin d’œil à Mauvais Sang, une génération romantico-punk vivant dans la rue qui renvoie fatalement aux Amants du Pont-Neuf. A y regarder de plus près, la fibre de Tokyo Fist revient ici en force sous un autre angle, celui du clash entre les générations. Si les « anciens » – c’est-à-dire ceux qui ont vécu la guerre – ont pu vivre des sensations d’ordre organique avant de s’enfermer dans un confort bourgeois et d’y végéter sans fin, les jeunes sont ici stigmatisés comme paumés, désœuvrés, bagarreurs pour rien, inconscients de tout, dénués de la moindre perspective d’avenir, se limitant à mettre le feu à des clochards pour tuer le temps ou à voguer d’une mode à l’autre sans raison particulière. Seul un personnage féminin, en l’occurrence une jeune punkette, saura trouver in fine une échappatoire à cette impasse sociale. Tsukamoto oppose alors à cette jeunesse à la fois séduisante et vide un énième personnage de salaryman (qu’il interprète à nouveau) qui se redécouvre peu à peu homme primitif au travers de son fétichisme des armes à feu. La suite constituera là encore en une suite d’électrochocs visuels et thématiques : Tokyo visualisé en grand écart entre le sublime et le sordide comme le New York de Taxi Driver, montage de l’arme à feu sur fond d’un montage épileptique et quasi mental d’images de guerre, pulsion de mort reconfigurée en pulsion de vie (grande scène du corps frôlé par une rame de métro lancée à toute vitesse), arme à feu devenant l’extension d’une main en même qu’un moyen de lier la destruction à la création (le fait de détruire crée des sensations chez soi comme face à soi). Sa scène finale, qui signera la régénération de deux générations par la violence à laquelle elles ont été confrontées (bien que blessées, elles s’éloignent alors l’une de l’autre en courant toujours plus vite dans des directions opposées), est impossible à effacer de la mémoire. Sans doute s’agit-il de la plus belle scène jamais tournée par Tsukamoto.

Tetsuo, Tetsuo II, Tokyo Fist, Bullet Ballet : quatre étapes fondamentales d’une filmographie qui ne l’est pas moins, mais surtout un quatuor de monstres graphiques et thématiques où tout n’est que sensation physique. Quand bien même ce coffret Blu-ray édité par Carlotta ne répond pas aux critères d’une intégrale digne de ce nom (plusieurs des films de commande de Tsukamoto, comme Gemini ou Hiruko the Goblin, manquent hélas à l’appel), tout cinéphile doit se jeter dessus à bras raccourcis. Sa transition sera actée : normalement constitué au départ, anormalement déconstruit à l’arrivée. Ce qui est en soi une vraie qualité : rien n’est plus jouissif que de sentir une œuvre de cinéma nous fouiller, nous pénétrer, nous transformer de l’intérieur. Dans les faits, si un certain cinéma underground japonais n’a souvent eu de cesse que de foncer tête baissée dans les extrêmes, c’est sans doute parce que certains énervés de la pellicule (du genre Sion Sono ou Takashi Miike) étaient déjà passés par là pour en lézarder les parois conformistes. Shinya Tsukamoto, lui, avait pris pas mal d’avance pour ouvrir carrément les tripes de ce cinoche nippon endormi dans ses acquis transgressifs, histoire de le secouer et de le sortir de sa torpeur. Heureusement qu’il lui a mis le feu.