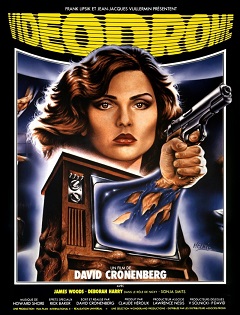

REALISATION : David Cronenberg

PRODUCTION : Canadian Film Development Corporation, Filmplan, Guardian Trust Company, Famous Players Film Company, Universal Pictures

AVEC : James Woods, Deborah Harry, Sonja Smits, Leslie Carlson, Peter Dvorsky, Jack Creley, Lynne Gorman, Julie Khaner, Reiner Schwarz, David Bolt

SCENARIO : David Cronenberg

PHOTOGRAPHIE : Mark Irwin

MONTAGE : Ronald Sanders

BANDE ORIGINALE : Howard Shore

ORIGINE : Canada

GENRE : Fantastique, Horreur, Science-fiction, Thriller

DATE DE SORTIE : 4 février 1983

DUREE : 1h27

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Max Renn, patron d’une petite chaîne érotique sur le câble, capte par hasard un mystérieux programme-pirate dénommé Vidéodrome, qui met en scène des tortures et des sévices sexuels. Son visionnage provoque peu à peu chez lui des hallucinations et autres altérations physiques. La frontière entre réalité et univers télévisuel devient bien mince, et la folie guette…

Chef-d’œuvre halluciné et crypté, le film matriciel de David Cronenberg sur le rapport de l’homme aux médias et son devenir technologique est de ceux qui hypnotisent et interpellent celui qui le (re)voit.

Vidéodrome est à l’image du programme interdit qui porte son nom : une entité cryptée. Décrypter sa portée et son schéma interne n’est possible qu’au prix d’un sacrifice, aussi douloureux soit-il – le héros du film est aussi visé que celui qui le regarde. Rien à voir, au fond, avec ce qui cimentait la première partie de carrière de David Cronenberg, des expérimentations underground de Stereo jusqu’aux relectures sociopolitiques de Scanners. L’approche se voulait autrefois directe, avec un postulat novateur exposé d’entrée (en général un parasitisme créant l’épidémie ou altérant le psychisme) et une montée en crescendo exponentielle qui laissait la réflexion prendre durablement racine sous le cortex. Ce n’est plus le cas ici. Moins un aboutissement qu’une redéfinition, moins un nouveau concept disséqué qu’un film-concept à part entière. Avec mille dichotomies qui, après avoir fait jaillir des étincelles comme deux silex qui se frottent, finissent par fusionner : le réalisme et le surnaturel, le concret et l’abstrait, la surface et la profondeur, le sexe et la violence, le désir et l’obsession, l’organique et le psychique, la chair et l’esprit. Et surtout, pour la première fois chez Cronenberg, la technologie prend le relais de la science – ici quasi inexistante – en devenant le centre névralgique d’une interrogation qui ne devra plus se propager dans un sens unique. Si le film réfléchit (sur) son sujet, alors son spectateur doit faire de même en prenant congé de sa propre passivité et en embrassant les contours d’un film ouvertement métatextuel. Quel rapport entretient-il avec les images ? A quel point l’attraction réciproque entre l’humain et le média peut-elle accentuer leur métamorphose et/ou leur fusion ? Où finit la réalité-chair ? Où commence l’image-fiction ? De par ce rapport mouvant entre l’illusion et l’action que les codes du 7ème Art contribuent à amplifier et à complexifier, Vidéodrome permet au « ciné-psy de Toronto » d’activer la troisième mutation de son thème matriciel : un corps humain pénétré et « augmenté » par la technologie, signant de facto l’immixtion d’objets hybrides dans le règne du vivant. Ainsi démarre la fascination durable de Cronenberg pour le devenir technologique de l’être humain, qui se prolongera par la suite, de La Mouche à eXistenZ en passant par Crash.

L’EFFET

Métatextuel, Vidéodrome l’est par défaut pour une raison toute simple : son spectateur et son protagoniste sont tous deux soumis au même trouble, assaillis qu’ils sont par des images. L’effet est souligné dès les premières scènes du film lorsque le personnage de Max Renn (James Woods), codirecteur cynique et phallocrate d’une petite chaîne de télévision spécialisée dans les programmes télévisés hardcore, formule son ambition : trouver quelque chose de « dur », quelque chose qui puisse « percer » (gare au double sens !). Ambition commerciale au premier plan, désir (in)conscient au second plan. Ce qui le travaille est ce qui stimule tout un chacun : la recherche de l’inédit, de l’inconnu, du jamais vu, de tout ce qui repousse les frontières. Un désir d’absolu que Nicki Brand (Deborah Harry, alias la chanteuse du groupe Blondie), animatrice de radio pour de rares auditeurs déprimés, théorise à sa manière lors de sa rencontre avec Max sur un plateau d’émission de télévision – là où Cronenberg dut souvent se rendre pour répondre aux attaques sur ses propres films. La scène en question se veut le théâtre d’une opposition entre le corps et l’esprit. Face aux reproches que reçoit sa chaîne, Max déroule un argumentaire de défense des plus prévisibles : toujours cette même rengaine parlant d’une « action sociale et positive pour toute l’humanité », selon laquelle les images violentes et sexuelles seraient un exutoire pour les fantasmes et les frustrations du spectateur (Takashi Miike dit toujours la même chose à propos de ses films !). De son côté, Nicki met en avant son inquiétude vis-à-vis d’une époque marquée par une quête de stimulations toujours plus extrêmes. Or, si le corps filmé dit ceci, l’esprit caché pense cela : Max tait ici son excitation pour tout ce qui relève du tabou et de l’obscénité, de même que Nicki, en l’état vêtue d’une robe rouge vif à forte connotation freudienne, ne dit rien de ses pulsions sadomasochistes et de sa consommation récurrente de films porno. Les jeux sont faits : tout est d’ores et déjà une question d’image renvoyée et/ou propagée.

Lorsque Max tombe un jour sur un programme pirate du nom de Vidéodrome, tout bascule : ce programme issu d’un canal hertzien en provenance de Pittsburgh, enchaînant des séquences de torture et de meurtre avec un incroyable sens du réalisme, semble développer une tumeur au cœur du système nerveux de celui qui le regarde, engendrant ainsi des hallucinations qui brouillent la perception du réel. Et comme il est récurrent de connaître comme réalité du monde ce que l’esprit peut en percevoir, le média peut ainsi s’octroyer le pouvoir d’en modifier les contours, voire de la remodeler à sa guise. A l’image de celui qui se retrouve traversé par des forces obscures à force d’avancer trop loin dans l’inconnu, Max devient ainsi héros et victime de son propre parcours. Quand bien même son travail consiste à se défendre contre l’illusion en étant conscient qu’elle existe en tant que telle, sa vie aurait plutôt tendance à se laisser ordonner par elle – sa propre télévision lui sert ici de réveille-matin en lui donnant des tâches quotidiennes à faire. Du côté du spectateur, tout effet d’identification se voit bloqué dans une zone de quarantaine : la lucidité de Max vis-à-vis de la notion de « représentation » (on sait qu’il sait que ce qu’il voit et perçoit peut être une illusion) n’alimente jusqu’au bout qu’un pur mécanisme de méfiance. D’un bout à l’autre, il est impossible de regarder Vidéodrome autrement qu’en restant non-stop sur la défensive. Parce qu’à partir du moment où il est acté que l’image peut ne pas être une trace concrète du réel et que ce postulat drive à lui seul le propos central du film, tout est clair : rien n’est clair.

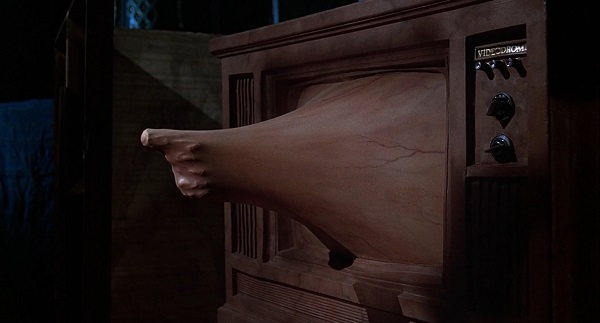

Comme nous sommes chez Cronenberg, c’est par les relations sexuelles que le processus de contamination prend inauguralement place. Dès sa première nuit avec Nicki (lequel suit le visionnage commun d’un extrait hardcore du programme Vidéodrome), Max découvre le sadomasochisme avec elle et finit par développer une hallucination qui transporte leur étreinte sexuelle dans la salle de torture du programme piraté. L’hallucination reviendra à quelques reprises chez Max, dès lors que Nicki aura disparu de sa réalité tangible en ne donnant plus signe de vie suite à son désir de « jouer » dans Vidéodrome (la relation existe-t-elle encore quand l’objet du désir n’existe plus qu’au travers des images ?). La propension de Max à ne plus dissocier le sexe de la violence engendre alors un terrible mécanisme de redite – il se voit dans la même salle de torture en train de fouetter un récepteur de télévision qui se révèle être Nicki – et des hallucinations qui se traduisent par la cristallisation de fantasmes biotechnologiques. C’est là que l’imagination dingue de Cronenberg atteint son premier zénith à force de conférer autonomie et sensualité à des objets du quotidien, moins pour en faire la nouvelle incarnation d’une quelconque « menace » que pour annihiler les différences de nature entre le corps et l’objet – le second devient ainsi la continuité animée et organique du premier. En vrac : une cassette vidéo qui ondule et qui respire, un écran à tube cathodique qui gonfle tel une bouche dans laquelle s’engouffre la tête du héros, un téléviseur qui se veine comme un corps en fièvre et qui implose en faisant jaillir des tripes encore chaudes, un revolver qui éjecte des scies foreuses dans le poignet de son porteur pour en devenir l’extension (Shinya Tsukamoto en reprendra le principe en 1989 pour le pénis-perceuse de son premier film Tetsuo), etc… Sans oublier un corps humain transformé en néo-magnétoscope, avec un abdomen fendu sur sa longueur à la manière d’un vagin qui lui permet de recevoir les « images à lire » (et surtout les ordres à exécuter).

L’ambiguïté des images qui brouillent les repères de Max est également entretenue par Cronenberg via la mise en place d’une réalité dénivelée, son film étant lui-même un « film dans le film » – le fait que celui-ci porte le même nom que le programme interdit dont il est question est un indice qu’il ne faut jamais laisser de côté. Il est toutefois ici acté que l’individu ne se définit alors plus que par des images, à l’image de ce que souligne dès sa première apparition le créateur du projet Vidéodrome, lui aussi victime de sa propre invention, qui se fait appeler Bryan O’Blivion (on croirait entendre le mot « oubli » – Cronenberg se fait décidément l’égal de Claude Chabrol en matière de fixette sur les noms symboliques !). Partant du principe que « l’écran de télévision est devenu la rétine des yeux de l’esprit, donc faisant partie de la structure même du cerveau », cet énigmatique professeur apparaît uniquement sous forme d’image télévisée, avec un nom qui se veut une sorte de pseudonyme virtuel, et avec le monologue comme seul mode de communication (l’échange verbal est troqué contre un flux d’idées qui vont de A à B sans aucun feed-back). Ce dernier détail est le plus important à retenir, car il rejoint l’attitude passive du spectateur face à l’image filmée : pas de « dialogue » avec le média pour une cible qui se contente d’être un aspirateur consumériste d’images et d’idées. Ce qui apparaît d’autant plus fou lorsque la « réalité » du professeur O’Blivion est tout à coup dévoilée : décédé depuis plus de onze ans, l’homme n’existe aujourd’hui que sous la forme de cassettes vidéo, archivées sur des étagères dans une pièce blanche assimilable à un salon funéraire, et créer Vidéodrome était pour lui la cristallisation d’un nouveau stade évolutif de l’humanité (un homme organique transformé en animal technologique).

A ce stade-là, il n’y a plus d’homme. Il n’y a plus que des images. Qu’en est-il donc de la croyance suprême de Cronenberg selon laquelle la seule réalité tangible serait celle du corps humain ? C’est le 7ème Art lui-même qui contredit cette théorie tout en la justifiant : comme nous regardons un film, l’illusion reste entretenue puisque, dans un film de cinéma, l’image est la seule réalité tangible – la détruire revient à détruire le « corps » du film. D’où la façon dont le film s’achève : Max accède au stade terminal de sa condition en visualisant la destruction de son entité corporelle et en reproduisant cette image morbide dans le réel (« Vive la nouvelle chair ! »), et cet anéantissement du corps en tant qu’image crée logiquement un écran noir, signant la fin d’une « projection ». Si l’image est la réalité, elle est donc forcément aussi sa propre mise en perspective et sa propre remise en cause. Vidéodrome cimente ainsi un vertige théorique incroyablement couillu pour son époque, et que seuls Olivier Assayas sur Demonlover et Satoshi Kon sur Paprika auront su prolonger et transcender.

LES FAITS

Cette façon qu’a Cronenberg de faire s’entremêler la nature d’un film et son propre sujet a bon dos de relancer perpétuellement la machine à exégèses, ce qui n’a pas manqué si l’on en juge par le culte exponentiel de ce film qui fut pourtant un échec cuisant à sa sortie. Reste que Vidéodrome, si l’on met de côté ce joli vivier de délires biotechnologiques, se caractérise par un nombre d’effets très limité. La simplicité de ces cadrages et de ses effets de montage – que le cinéaste persiste encore aujourd’hui à considérer comme des choix de débutant purement instinctifs – débouche en définitive sur des choix malins qui chuchotent une idée au lieu de l’imposer. Dans la mesure où le film n’offre que très peu d’espace à ses personnages (les lieux clos sont ici légion) et tend à se resserrer toujours plus sur eux, le grand écran a ici tendance à se confondre avec le petit, comme s’il en épousait l’étroitesse à des fins métatextuelles – rien de mieux pour enserrer toujours plus le héros dans la toile d’araignée de ses perceptions et de ses hallucinations. Lorsque le monde extérieur est décrit, c’est souvent par des mouvements de caméra à double sens : à titre d’exemple, cette contre-plongée qui descend des buildings modernes vers des faubourgs délabrés est un contraste qui métaphorise déjà la fusion organique/technologique au cœur du film – le monde est déjà transfiguré avant même que ceux qui l’habitent ne le soient. Il n’est ainsi pas étonnant que le film prenne fin dans un coin désaffecté du port de Toronto où pullulent les bâtiments rouillés et les épaves de bateaux : cette dégénérescence de la chair signant la naissance de la « nouvelle chair » ne pouvait que prendre racine dans un décor à l’abandon subissant la déliquescence de sa propre « chair ». La chair du corps humain, de son côté, crée déjà un trouble dès la scène d’ouverture : lorsque Max est réveillé par sa télévision, Cronenberg cadre intelligemment un index qui bouge (premier plan) et une télévision qui s’éteint (arrière-plan) au même instant, comme si la main de Max était déjà une télécommande. De même que la scène de l’abdomen ouvert de Max consiste en un montage alterné avec les images télévisées du professeur O’Blivion dissertant sur la notion de « réalité subjective », créant ainsi une continuité implicite entre la théorie de l’esprit et la mutation du corps. C’est au fond assez logique, puisque le film alimentait déjà ce trouble au préalable, à force de recourir à des tubes cathodiques pour servir d’ouverture et/ou de transition entre les plans.

La réalité du monde, toujours dépeinte par Cronenberg comme glaciale et hermétique, apparaît comme un territoire aseptisé que les images peuvent sinon repeupler, en tout cas revivifier. Pour un film qui exprime à quel point notre besoin d’images a le don de supplanter le réel, les différents niveaux de réalité, relatifs à nos propres outils de perception, ne sont-ils plus que des peaux mortes aussitôt tombées aussitôt évaporées ? Cronenberg en donne une idée concrète par sa peinture de la misère humaine, que ce soit par la présence d’un mendiant qui utilise une télévision à la place d’un instrument de musique, ou, mieux encore, par ce surréaliste ersatz de soupe populaire où des hordes de SDF viennent se nourrir d’images vidéo. Vision incroyablement évocatrice d’une humanité shootée au stade le plus accru de la représentation virtuelle, avec une division verticale qui titille la lecture d’une secte mystico-syncrétique (les pauvres qui végètent au rez-de-chaussée, les riches qui baignent dans le luxe à l’étage). Cet imaginaire vorace des « accros » aux images filmées fait ici jeu commun avec les fantasmes biotechnologiques de Cronenberg (le cinéaste procèdera de même avec les fans de jeux vidéo dans eXistenZ, film jumeau de Vidéodrome), soulignant de facto le pouvoir aliénant et hypnotique du médium. Cela étant dit, si les effets déviants des néo-technologies donnent du grain à moudre à ses réflexions, le cinéaste se livre-t-il pour autant à une condamnation pure et simple ? C’est là que la prudence s’impose au regard du propos du film : les images violentes et les déviances SM sont ici moins le problème que le média lui-même qui les propage. Dans son devenir technologique, ici présenté comme irréversible, l’humain devient une fois de plus le théâtre d’une série de mutations organico-spirituelles qui ont le don de suggérer une autre mise en garde : se repaître par image interposée de l’horreur de la pénétration physique du corps est une chose (la pornographie a le don de faire s’entremêler la répulsion et la fascination), mais admettre l’horreur de la pénétration – directe et intangible – de l’esprit en est une autre.

Si l’on revient à l’effet que produit le programme Vidéodrome, il est question d’un signal consistant à installer des hallucinations « programmables » dans le cerveau – le film laisse ce principe abstrait dans le hors-champ visuel pour au contraire se focaliser sur ses effets les plus frontaux. Sans cesse (re)programmé au gré des manipulations souterraines de ceux qu’il croise, Max Renn devient un pantin tiraillé entre deux utilisations très divergentes de ce fameux signal. D’un côté, la famille O’Blivion (père et fille) tente de produire un corps humain transcendé par la technologie (une « parole vidéo faite chair »). De l’autre, la société corporatiste Spectacular Optical, créatrice de lunettes pour le tiers-monde et d’armes militaires pour l’OTAN, veut exploiter Vidéodrome à des fins de domination fasciste afin de restaurer la pureté et la grandeur d’une Amérique affaiblie – un enjeu complotiste qui renvoie très clairement à Scanners. A dessein, Vidéodrome valide ainsi la traduction littérale de son titre : une « arène vidéo » faite film où s’affrontent ces deux ambitions.

La très grande intelligence de Cronenberg est de tirer profit de ce cadre propice à la théorie du complot pour amplifier encore plus la désorientation, allant ainsi jusqu’à remettre en question l’avancée toujours plus surréaliste de son récit. Si l’on regarde très attentivement, une césure narrative semble bel et bien se produire à mi-parcours, dès l’instant où Max, en visite chez Spectacular Optical, chausse un épais casque technologique censé enregistrer ses hallucinations. Sur le montage lui-même, l’effet de continuité installé entre l’hallucination vécue (le fouettage d’une Nicki métamorphosée en récepteur) et le réveil brutal de Max dans son lit entretient le doute sur ce qui a été vécu, subi, rêvé ou fantasmé. A la fin du film, on peut raisonnablement se demander si Max n’a pas passé toute la seconde moitié du film avec ce casque sur la tête, son suicide final signant ainsi la fin de l’expérience – les personnages d’eXistenZ feront de même en quittant tour à tour leur partie commune à mesure qu’ils seront éliminés. Le dernier tiers de Vidéodrome, avec ses chairs disloquées à la Braindead, son séminaire d’un ridicule kitsch à se flinguer et son ton général qui astique plus d’une fois le chibre du grotesque, met à l’épreuve notre suspension d’incrédulité, laissant ainsi à penser que l’expérience subjective de Max ne s’est pas achevée. De même que la théorie selon laquelle le vicieux Harlan (Peter Dvorsky), hacker complice de Max, n’aurait jamais capté Vidéodrome sur un signal est elle aussi sujette à caution : si tel est le cas, pourquoi Cronenberg a-t-il casé dans son montage un plan signifiant l’orientation d’une parabole hertzienne par Harlan au moment précis où il était censé capter Vidéodrome ? Encore un doute, un de plus, toujours plus…

Ce n’est pas un scoop de rappeler que Cronenberg n’a pas toujours été tendre avec Vidéodrome, se montrant même très surpris par ceux qui s’obstinaient à y voir son film le plus abouti. On imagine que les nombreuses phases de réécritures (trois fins alternatives furent tournées) et l’accueil négatif d’un public américain jugeant le résultat « incompréhensible » ont dû peser lourd dans la balance. Pour autant, le cinéaste aura beau rejeter ce statut de « prophète » qui lui colle à la peau depuis la sortie du film (Andy Warhol disait que Vidéodrome était l’Orange mécanique des années 1980), les faits sont là pour prouver qu’avant tous les autres, il avait su capter un processus en marche, traduisant ainsi les peurs et l’inconscient refoulé d’une époque sous un angle aussi littéral que métaphorique. Le personnage de Max Renn, vivant de la programmation de films X ou ultra-violents, ne préfigure-t-il pas la future prolifération des contenus pornographiques à l’échelle planétaire via les nouveaux réseaux les plus accessibles, Internet en l’occurrence ? Cette visualisation d’une femme en tenue orangée, violentée et attachée à un mur d’argile électrifié par des individus cagoulés, n’annonce-t-elle pas aussi bien le spectre du snuff-movie que les exactions de l’armée américaine dans les couloirs de Guantanamo ? Lorsque le professeur O’Blivion prophétise les médias de l’avenir où chaque être humain arborera un faux nom spécifique à l’espace virtuel, n’est-il pas en train de prédire l’ère des réseaux sociaux ? Quant à cette préfiguration d’une société voyeuriste dont le libre arbitre s’aliénera dans la consommation d’images manipulées, on dira juste que le no comment s’impose. Toutefois, on en oublierait presque de signaler que le professeur O’Blivion se veut le double explicite de Marshall McLuhan, sociologue canadien dont les théories sur l’impact des médias ont toujours interpellé un Cronenberg pour qui évaluer l’existence passe par l’analyse des effets subis par le corps. Au fond, selon McLuhan, le média n’est pas un vecteur de messages, il est le message. C’est donc le dispositif technologique du média qui se doit de passer au scanner, avec aussi cette prise de conscience qu’une nouvelle technologie a toujours pour corollaire une stimulation extrême de nos cinq sens, pour le meilleur comme pour le pire. Existe-t-il réflexion plus intemporelle que celle ciblant le désir ressenti pour tout nouveau média surgissant tout à coup dans le corps social ?

Bon nombre de cinéastes ont tâché au croisement des années 70-80 de théoriser l’implantation de plus en plus croissante des médias dans le quotidien et d’en proposer des lectures alertes sur leur pouvoir grandissant. En vrac, citons Sidney Lumet avec Network, Sam Peckinpah avec Osterman Week-end, Brian De Palma avec Blow Out, voire même Peter Watkins avec Punishment Park sous un angle un peu plus détourné. Mais aussi géniaux soient-ils, aucun de ces films n’a su égaler le degré de subversion atteint par Vidéodrome. Quand bien même David Cronenberg donnait ici la (très) légère impression d’intellectualiser son propos plus qu’auparavant, ce n’était que pour mieux servir l’illusion qui le sous-tend. Point de didactisme lourdingue sur la puissance de l’image et de l’esprit dans ce film, mais au contraire un vrai point de vue accru et quasi sensoriel, ordonné par des effets de mise en abyme et d’écrans imbriqués. Ni juge ni bourreau ni père-la-morale, Cronenberg offre les mêmes clés de distanciation à son spectateur en l’invitant à éprouver sa part voyeuriste pour mieux se jouer d’elle. Incarné par un James Woods absolument magistral dans l’abandon comme dans l’action (l’acteur trouve ici le meilleur rôle de sa carrière), Max Renn se veut, en fin de compte, un avatar du spectateur : manipulé et contraint d’obéir (attitude passive) tout en puisant dans cette conscience d’être manipulé le moyen de triompher de ce « côté obscur » qui est en lui (attitude active) et qui ne cherche à installer chez lui qu’une promesse de néant. Au terme de ce voyage dérangeant aux confins de l’impur, hypnotique de par ses visions inoubliables et hanté par l’orgue électronique inquiétant de Howard Shore, il n’y a pas de retour à la normalité possible (c’est là le fantasme idéal de tous les intellos puritains) mais l’acquisition d’une autonomie adulte et réfléchie qui fait se multiplier les doutes et les interrogations. Toutes ces images qui se bousculent dans mon esprit sont-elles des chimères ? Suis-je dans le réel, ou dans une réalité que j’hallucine ? Vidéodrome est ainsi décrypté : pour celui qui en fait l’expérience, le film commence au moment précis où il se termine. Démerde-toi avec les images.