REALISATION : Satoshi Kon

PRODUCTION : Mad House, Rezo Films, Sony Pictures

AVEC : Megumi Hayashibara, Toru Emori, Katsunosuke Hori, Kôichi Yamadera, Toru Furuya, Akio Ôtsuka, Hideyuki Tanaka, Daisuke Sakaguchi, Mitsuo Iwata, Rikako Aikawa, Satoshi Kon, Yasutaka Tsutsui

SCENARIO : Satoshi Kon, Seishi Minakami

PHOTOGRAPHIE : Michiya Katou

MONTAGE : Takeshi Seyama

BANDE ORIGINALE : Susumu Hirasawa

ORIGINE : Japon

TITRE ORIGINAL : Papurika

GENRE : Animation, Science-fiction

DATE DE SORTIE : 6 décembre 2006

DUREE : 1h30

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Dans le futur, un nouveau traitement psycho-thérapeutique nommé PT a été inventé. Grâce à une machine, le DC Mini, il est possible de rentrer dans les rêves des patients, et de les enregistrer afin de sonder les tréfonds de la pensée et de l’inconscient. Alors que le processus est toujours dans sa phase de test, l’un des prototypes du DC Mini est volé, créant un vent de panique au sein des scientifiques ayant développé cette petite révolution. Dans de mauvaises mains, une telle invention pourrait effectivement avoir des résultats dévastateurs. Le docteur Atsuko Chiba, collègue de l’inventeur du DC Mini, le Dr. Tokita, décide, sous l’apparence de sa délurée alter-ego Paprika, de s’aventurer dans le monde des rêves pour découvrir qui s’est emparé du DC Mini et pour quelle raison. Elle découvre que l’assistant du docteur Tokita, Himuro, a disparu…

D’abord, une précision importante : on n’emploiera jamais le passé dans cette analyse pour parler de Satoshi Kon – ses films visionnaires se conjuguent au présent et contribuent plus que jamais à faire reculer la ligne du futur. Ensuite, une petite digression : lorsqu’il tourne ses films, ce prodigieux cinéaste ne serait-il pas un peu schizophrène sur les bords ? On pose la question, parce qu’en fait, on connait déjà la réponse : dans le making-of de Paprika, l’homme, assis face à un bureau blindé de dessins et de matériel, confie comparer son travail créatif sur l’animation à une activité tout sauf solitaire, comme si son double immature et chahuteur opérait en sous-marin au sein même de son moi véritable et tentait sans cesse de prendre le dessus. Cette idée très intéressante a bien sûr à voir avec l’un des principes narratifs du film lui-même (son héroïne se coltine un double onirique qui n’en fait qu’à sa tête), mais elle interpelle aussi sur ce qui anime un processus créatif au sens large : créer n’a-t-il pas pour corollaire de se sentir dédoublé, de tirer à hue et à dia sur un seul et même principe ? Le plus fort serait d’imaginer un cinéaste qui, conscient de cet état second qui peut souvent l’animer, se sentirait soudain capable de mettre en pratique cette idée à l’échelle d’un film tout entier, usant du frein et de l’accélérateur de façon irréfléchie et irrégulière, le tout bien sûr au travers d’un thème qui s’accorderait à ce trouble. Sur ce terrain-là, le constat est dur comme du béton : Paprika n’a strictement aucun équivalent dans l’Histoire du cinéma. Ce que Kon réussit à accomplir sur ce film ne constitue pas seulement l’apothéose de ses précédents vertiges narratifs (ces derniers passent ici en comparaison pour de petits échauffements), mais bel et bien une date majeure pour l’effacement sur grand écran de la frontière entre rêve et réalité. D’où l’irrésistible envie de regarder ce labyrinthe métaphysique en boucle, au risque de devenir totalement fou.

MIND GAME(S)

Adaptation très libre d’un roman éponyme japonais écrit en 1993 par l’écrivain Yasutaka Tsutsui, Paprika part d’un postulat de science-fiction tout à fait basique : une équipe de scientifiques, composée de l’inventeur Tokita, de la doctoresse Atsuko et du professeur Shima, a conçu une machine révolutionnaire, la « DC Mini », sorte de casque amplificateur en forme de tige qui permet de pénétrer les rêves d’autrui dans un but thérapeutique. L’utilité de cet étonnant outil techno-psy est double : d’une part enregistrer les rêves des patients endormis sous forme de films vidéo afin de sonder les tréfonds de leur pensée et de leur inconscient (un simple logiciel de montage permet ainsi de remonter jusqu’à leurs éventuels traumatismes), d’autre part intervenir soi-même à l’intérieur du rêve via un avatar qui peut dès lors devenir un psy de substitution et offrir au patient une clé de décryptage à partir de motifs piochés ici et là. Tout ça, c’est le contenu littéral de la scène d’ouverture, démente et inquiétante à la fois, qui met cartes sur table sur ce qui sera le principe narratif hallucinatoire du film tout entier : d’abord un plan inaugural sur un clown qui offre la plus belle définition possible du subconscient (un espace où de petites choses renferment des choses encore plus grandes qui n’ont pas de contenu), ensuite un délire psy où un homme – le commissaire Konakawa, patient d’Atsuko et cobaye de la DC Mini – voit toutes ses obsessions et ses angoisses se télescoper dans un patchwork de genres cinématographiques (le simili-Tarzan, le cirque, le thriller d’espionnage, la fresque romantique…), enfin un récit qui efface la ligne claire au profit d’un dédale d’images fortes où le sujet interpellé se trouve aussi bien devant l’écran (le personnage met alors le pied dans sa propre tête) que derrière (le spectateur doit faire l’effort d’une interprétation subjective et intime). On le sent tout de suite : Paprika n’aura rien d’une expérience passive. De quoi nous inviter à affûter chacun de nos neurones afin de ne surtout pas se perdre en route ? A vrai dire, non. Le mot d’ordre ici, c’est de se laisser aller.

Une fois le flamboyant générique de début achevé (un tohu-bohu surréaliste où Paprika, le double onirique d’Atsuko, abat toutes les barrières cartésiennes à force de se fondre dans tous les espaces possibles), le point de départ est posé : trois prototypes de la DC Mini ont été volés et détournés de leur usage par quelqu’un qui souhaite en faire un dangereux instrument de pouvoir – entrer dans l’inconscient des gens permet d’influer sur leur schéma interne, que ce soit pour prendre possession de leurs rêves ou pour semer la démence dans leur esprit. Bien. Les choses sont claires. Sauf qu’à partir de là, les jeux sont faits. Le film se libère. Entendons par là que l’investigation menée par Atsuko, Tokita et Shima va perpétuellement s’embrouiller à mesure que chacun d’eux essaie d’investir l’une des trois strates de récit (le réel, le virtuel, le monde des rêves), et ce parce que le jeu sur l’affrontement du réel et du délire paranoïaque va peu à peu installer une valse des perceptions et des identités. Dans un sens, Kon réintègre ici un principe de dérive surréaliste équivalent à celui de sa géniale série animée Paranoia Agent (dont il reprend ici un grand nombre de motifs et de situations), où un étrange rêve prémonitoire – censé à chaque fois introduire l’épisode de la série – faisait bouillir à plein régime la lecture solipsiste dans ce qui s’apparentait à une évocation de la puissance intrinsèque du rêve et de la pulsion, qu’ils soient en état de gestation ou de refoulement. Paprika élève au cube ce principe plus kamikaze tu meurs en gommant tout repère de bascule entre rêve et réalité, de manière à forger un espace plus qu’incertain où seule la conscience du « soi » détermine la seule et unique « réalité » chez celui qui s’y déplace. De ce fait, chacun des partis pris plastiques et narratifs de Satoshi Kon a tôt fait de devenir une invitation à la méfiance, à rester sur ses gardes sans pour autant fuir sa propre fascination – fût-elle refoulée – pour les cauchemars illogiques et les chausse-trappes oniriques.

Ceux qui ne sont jamais revenus intacts de L’Antre de la folie de John Carpenter et de Vidéodrome de David Cronenberg se sentiront ici en terrain familier : du premier, Kon duplique ici l’effet de narration « poupée russe » qui achève de recourber le film sur une mise en abyme de son propre support, et du second, il extrait cette idée d’un récit qui finit par annuler tout distinguo entre une réalité poreuse et la dimension métaphysique (rêve ou virtuel) qui s’est superposée à elle jusqu’à l’absorber. Du coup, dans quel état se trouve-t-on en regardant Paprika ? Égaré dans des décors et des perspectives aussi coulantes et fondantes que des montres de Dali. Hanté à n’en plus finir par des effets sonores qui font se répéter en boucle d’étranges et envoûtants motifs musicaux – le fabuleux travail du compositeur Susumu Hirasawa mérite un tsunami de bravos. Interpellé par des scènes qui se voient souvent revisitées et retravaillées sous un autre angle, quitte à nous donner parfois l’impression que le chef monteur du film aurait sniffé une toute nouvelle drogue. Et, surtout, perturbé jusqu’au bout par des fantasmes vivants, où tous nos référents culturels (musique, religion, cinéma, littérature…) se bousculent à l’écran moins pour soutenir que pour saborder notre suspension d’incrédulité, où une parade d’animaux musiciens et d’objets animés (poupées, peluches, masques de kabuki, meubles, frigos, feux de signalisation…) renvoie fissa Lewis Carroll au bac à sable, où un trip symbolique sur la figure du papillon vire soudain au cauchemar pervers à base de « viol identitaire » (si si) et de tentacules de hentaï. De par les actions sournoises d’un manipulateur mégalo que l’on identifie assez vite dans le récit, le rêve matérialise dans le réel toute sa volonté de puissance. Mais il ne nous perd pas, puisqu’une simple image suffit à Kon pour éclairer ce gros bordel fantasmatique : le temps d’un trajet en voiture sous la pluie où l’on évoque l’idée de plusieurs rêves qui se mélangeraient et s’amplifieraient les uns les autres, la caméra cadre de simples traînées d’eau qui se rejoignent sur une vitre. Simple comme bonjour.

PSYCHE PERCHEE

Question simplicité, on en oublierait presque d’évoquer le tracé psychologique des personnages, pour le coup très limpide. Certes de nouveau fidèle à son image matricielle d’un personnage féminin qui structure et ordonne l’univers du film à la manière d’un démiurge (revoyez Perfect Blue et Millennium Actress), Satoshi Kon va cette fois-ci beaucoup plus loin : son héroïne, sorte d’incarnation détournée du yin et du yang, est bien plus complexe parce qu’à double visage. Deux aspects d’une même personnalité sont ici séparés : Atsuko trace son quotidien avec un sens très strict du devoir et des responsabilités, là où son alter ego Paprika se fait souriante et extravertie dans le monde des rêves qu’elle transforme à sa guise d’un simple claquement de doigts. La névrose sociale d’un côté, la liberté anarchique de l’autre : on tient ici une fascinante hydre à deux têtes, fortement marquée par le sceau de la dissociation psy, et il faudra attendre le climax final, situé dans un monde composite où rêve et réalité ne se distinguent plus, pour qu’une confrontation des deux entités évolue peu à peu vers une acceptation de soi-même. Autour de cette magnifique figure centrale, les seconds rôles, aussi riches soient-ils dans leur évolution intime (surtout Konakawa, qui bénéficie ici de l’arc dramatique le plus intéressant), servent avant tout de repères spatio-temporels pour le spectateur, histoire que celui-ci puisse se familiariser assez vite avec leur tempérament (pour le coup singulier) et guetter le moment où une mutation s’enclenche sans crier gare chez eux. Pour en prendre le pouls, il suffit tout simplement de voir la rapidité avec laquelle on écarquille les yeux et la bouche quand, au début du film, le professeur Shima se met soudain à débiter un verbiage incompréhensible en plein milieu d’une discussion – quelqu’un vient alors de pénétrer dans sa psyché jusqu’à le rendre fou et suicidaire.

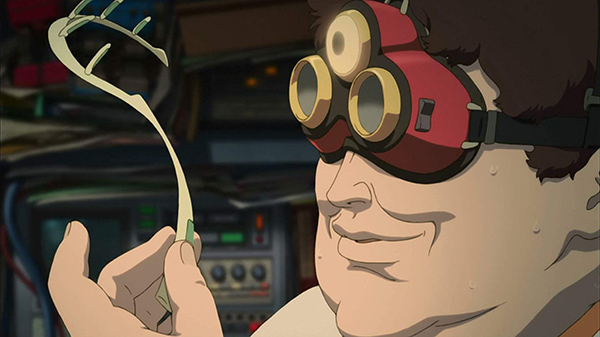

A noter que chaque personnage obéit à une règle pleinement ancrée dans le système Kon : qu’importe le réalisme des visages et des gestes, seule compte la forte expressivité des regards et des postures. A titre d’exemple, Paprika singe la girl next door piquante et épicée (d’où son prénom ?), Atsuko semble tirée à quatre épingles comme n’importe quelle secrétaire serrée dans sa micro-jupe, Tokita est un scientifique démesurément obèse dont le bureau évoque presque une chambre de geek informaticien, et même le Président ressemble à un robot de par son teint blafard et son visage impassible – on croit même reconnaître en lui un personnage aperçu dans Innocence – Ghost in the Shell 2. Une telle exagération du trait n’a rien d’une faute de goût. C’est au contraire un atout dans la mesure où chaque personnage voit sa moralité de plus en plus atteinte au cours de l’intrigue, ce qui pousse logiquement Kon à élargir son principe de dualité vers la gamme des émotions humaines qu’il cherche à souligner. Le choix de la 3D – une première pour lui – est ici le meilleur allié qui soit : bye-bye l’animation plus ou moins rudimentaire qui caractérisait ses précédents films, et bonjour l’évolution formelle carabinée qui déballe un luxe de détails impressionnant dans les expressions de visage et les décors urbains visités, le tout avec un trait précis qui ne cesse d’opposer la froideur des architectures à la fantaisie des caractères humains. De cette façon, et afin d’éviter à son film de n’être qu’un gros délire parano, Satoshi Kon dessine un chaos pictural et narratif qui puise autant à l’onirisme qu’à l’expressionnisme. La pièce manquante pour tout équilibrer tient dans son obsession à brasser sans limite un nombre assez fou de mythes, allant des principes bouddhistes jusqu’à la mythologie grecque en passant par le cinéma lui-même (on y reviendra un peu plus bas…). On peut légitimement craindre un trop-plein d’idées et de symboles, mais à tort : on ne pouvait pas espérer mieux, au contraire, pour que l’univers obsessionnel de ce deus ex machina soit retranscrit avec autant de pertinence. Celui-ci absorbe trop de choses de par son attitude de « pirate des rêves », et c’est donc à Kon lui-même de faire le tri de l’universalité – soit l’alpha et l’oméga de toute démarche créative – grâce à ses hallucinants choix de montage. Avec, en bout de course, une symbiose rare.

La place de la technologie – et tout particulièrement d’Internet – a aussi voix au chapitre dans ce gigantesque chaos obsessionnel. Sans surprise, et avec la même acuité que dans un Perfect Blue au vertige schizoïde parfaitement agencé, Satoshi Kon replace à nouveau la sphère Web comme miroir de la ville (vie ?) moderne : créatrice de solitude et d’isolement, génératrice d’illusions qui dépeignent sur le réel, amplificatrice de la mise en abyme. C’est sur le terrain de la communication qu’on trouve ici du neuf : en effet, Atsuko/Paprika utilise ici un site web nommé le « Radio Club » pour entrer en contact avec ses patients, et à l’écran, le patient en question paraît physiquement présent dans ce café virtuel, qui plus est via un avatar qui n’a pas souvent l’air d’en être un. Que doit-on en déduire ? Que nous sommes moins dans un espace virtuel que dans une autre « réalité » ? Enfourchons là encore le cheval du solipsisme avec l’hypothèse suivante : toutes les oppositions entretenues par le film (Paprika/Atsuko, Internet/société, animation/réalité, art/connaissance) ne mettent en valeur que des empreintes, des fantasmes, des concepts si investis de ce que les spectateurs projettent dessus qu’ils finissent par devenir autonomes. C’est ce qui se produit ici pour le personnage de Konakawa, cinéaste raté qui revit un vieux traumatisme en se projetant en personnage idéalisé sur un écran de cinéma, et qui, au terme d’un incroyable remue-méninge psy, réussira à nous faire croire que sa projection peut se doter d’une vie propre – le rêve et la réalité étant alors indissociables. A l’instar d’un Mamoru Oshii (autre représentant d’une japanimation chargée en digressions réflexives), Satoshi Kon est de ces artistes qui voient le monde comme une illusion à ciel ouvert, et le cinéma comme le moyen le plus jouissif et le plus stimulant de le ressentir. L’expérience qu’il offre ici, exigeante sans jamais se montrer inaccessible, dessine les plans du « rêve-cinéma » : une création unique qui pénètre le réel, redéfinit le regard, abolit les cadres physiques (surtout celui, ultime, de l’écran d’une salle obscure) et transcende le champ lexical de la perception. Rien de moins, et c’est peu dire qu’on en sort avec la tête surchargée d’interrogations métaphysiques.

LATERNA MAGICA

Impossible, d’un bout à l’autre de ce magma kafkaïen, de quitter les yeux de l’écran. Impossible, aussi, de se sentir alors manipulé par un supposé petit malin qui nous balancerait de l’onirisme packaging à la gueule en prétendant tout saisir des tréfonds de l’âme humaine. Même en ayant atteint ici un zénith divin, la démarche de Satoshi Kon ne varie pas d’un iota : ses films, aussi denses que complexes, ne bouclent jamais le sens de leur narration et cherchent au contraire à le sédimenter en plusieurs couches de façon à ce qu’une lecture intime puisse les traverser, un peu à la manière de cette « réalité à plusieurs surfaces » en laquelle le cinéaste croit plus que jamais. Ainsi donc, sa démarche consiste ici à représenter les rêves de façon littérale, histoire qu’un spectateur perpétuellement surpris et déboussolé navigue en parfaite autonomie dans les différents niveaux de lecture du récit. Si l’on repense à la logique créative qui anime notre David Lynch adoré, l’idée veut que chaque début d’intuition soit un peu comme un poisson qu’il s’agit alors de suivre intuitivement pour pouvoir enfin le pêcher avec succès. Et ce n’est pas tout : Kon prend bien ici la peine de ne pas ressortir le bric-à-brac et les particularismes propres à la culture nippone (ce qui aurait pu rendre le film abscons pour un public occidental), et, là encore, ne compte que sur le 7ème Art comme filtre universel. Un filtre qui permet au film de dépasser son statut de quatrième dimension subjective pour atteindre celui de chef-d’œuvre absolu. Dans Paprika, en effet, on parle de la « ligne imaginaire » (ou « règle des 180° », si vous préférez…) pour évoquer l’importance des raccords de plan alors même que le rêve et la réalité jouent au ping-pong, on abat les frontières du médium ciné en traversant des écrans et en se projetant dans des incarnations revisitées de mythes imaginaires (la délurée Paprika devient ici sirène, groom, papillon, sphinx d’Œdipe, etc…), et on ose même représenter les genres filmiques par des étages auxquels un ascenseur contrôlé par Paprika permet de s’arrêter. Sans parler du fait que Kon lui-même se laisse tenter avec malice par l’autocitation : les affiches de ses trois précédents longs-métrages apparaissent sur la façade d’un cinéma dans la scène finale, le thème du générique de Paranoia Agent s’incruste dans une scène du film (on vous laisse découvrir laquelle…), et même le romancier Yasutaka Tsutsui l’accompagne pour donner de la voix aux deux barmen du Radio Club.

C’est que l’art devient ici un outil permettant aussi bien de supporter le réel que de saisir quelque chose de relatif à soi-même. Et que ce qui relève de la mutation au sein même du cadre (deux individus qui partagent un même corps, par exemple) a autant à voir avec la logique télescopique des songes qu’avec les personnalités cachées (refoulées ?) de tout un chacun. En refusant à ce point la facilité du didactisme et de la morale factice pour mieux témoigner des mille et une composantes de l’être humain (le chaos de sa pensée, la fragilité de sa condition, l’horizon infini de son esprit, l’importance de ses doutes et de ses peurs, l’échec inéluctable de la science à vouloir tout révéler de lui…), Paprika pourrait presque faire figure de médicament – voire même de coup de massue sur la tête ! – pour un spectateur affaibli par ses traumas souterrains et son incapacité à dénicher la beauté dans la plus petite fulgurance animée – on insiste sur le quadruple sens de cet adjectif. Comme cela était exprimé au travers des enjeux composites de Paranoia Agent, le rêve, aux yeux de Satoshi Kon, égale la technologie en matière d’espoirs (quand ça prend vie) et de craintes (quand ça devient trop gourmand). Le cinéma, quant à lui, possède une force qui supplante celle du rêve : sa façon de projeter un monde structuré qui s’accorde à nos désirs du moment est un carton d’invitation pour rêver sa vie et conjurer les angoisses existentielles. Il apparaît donc tout à fait logique que le mot de la fin soit ici laissé au commissaire Konakawa, d’abord frileux à l’idée de s’abandonner à la rêverie, ensuite peu à peu apprivoisé par les images issues de son inconscient, et enfin réconcilié avec ses vieux souvenirs de cinéaste amateur et expérimental. Le seul conseil que lui donne Paprika en fin de compte s’adresse autant à lui qu’à nous : pour rouvrir les portes de son imaginaire délaissé, rien n’est mieux que d’aller au cinéma. D’accord. Une place, svp.