REALISATION : Satoshi Kon

PRODUCTION : MadHouse, Rex Entertainment, Metropolitan FilmExport

AVEC : Junko Iwao, Rica Matsumoto, Shinpachi Tsuji, Masaaki Ôkura, Shiho Niiyama, Tsubasa Shioya…

SCENARIO : Sadayuki Murai

PHOTOGRAPHIE : Hisao Shirai

ANIMATION : Hiroyuki Morita

BANDE ORIGINALE : Masahiro Ikumi

ORIGINE : Japon

GENRE : Animation, Horreur, Thriller, Anime

DATE DE SORTIE : 8 septembre 1999

DUREE : 1h18

BANDE-ANNONCE

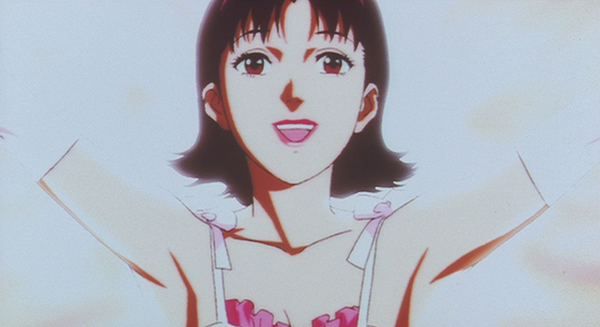

Synopsis : La chanteuse Mima Kirigoe décide un jour de quitter son groupe déjà très populaire, les Cham, pour se lancer dans une carrière d’actrice. Poussée par son entourage, elle accepte un rôle dans une série policière, déclenchant ainsi la colère de ses fans… et plus particulièrement de l’un d’eux ! Après avoir dévoilé la vie de Mima sur Internet, le mystérieux persécuteur passe à l’acte en menaçant ses proches. Traquée, épouvantée, Mima sombre dans la schizophrénie tandis que les cadavres s’accumulent autour d’elle…

On a toujours du mal à croire que Satoshi Kon ne soit plus de ce monde, tant ses créations, aussi rares que précieuses, ont fini par marquer le 7ème Art tout autant que ne l’ont fait de nombreux autres cinéastes reliés à la japanimation, de Hayao Miyazaki à Mamoru Oshii en passant par Katsuhiro Otomo. Le fait que son œuvre soit bien plus tardive que les cinéastes précités – Kon ayant démarré sa carrière de réalisateur en 1997 – joue aussi pour beaucoup dans son titre de nouveau révolutionnaire du support. Lorsqu’il s’attaque à Perfect Blue, le bonhomme n’est encore qu’un inconnu dans le milieu du cinéma d’animation, malgré un CV déjà assez fourni dans le domaine du manga : on lui doit autant le shintoïste Kaikisen que le fameux World Apartment Horror, adaptation du long-métrage live éponyme de Katsuhiro Otomo. C’est d’ailleurs sous la houlette du créateur d’Akira qu’il fera en 1991 son entrée dans le cinéma, se chargeant d’abord de la conception des décors du cultissime Roujin-Z d’Hiroyuki Kitakubo – film qu’Otomo aura lui-même scénarisé – jusqu’à finir par signer en 1995 les décors, le layout et le scénario du premier sketch – et de loin le plus réussi – de l’anthologie Memories. La sortie de Perfect Blue en 1998 sera un choc dévastateur : dès son premier long-métrage, Satoshi Kon posera les bases d’un style qui allait élargir les possibilités de l’anime autant que remettre en question ses propres mécanismes.

Histoire d’entrer calmement dans le vif du sujet, on peut s’autoriser une petite analyse subjective sur ce qui, au fond, différencie le cinéma d’animation asiatique de celui de l’Occident. Il est souvent reconnu, et ce de leur propre aveu, que les cinéastes asiatiques voient dans l’animation un simple élargissement des capacités du médium, opérant par le biais du dessin une prolongation de leur désir de créer des œuvres live, profondément immersives, à la fois ancrées dans un imaginaire anti-disneyien et capables de transcender les limites de la technologie. Stratégie simple : s’affranchir des contingences du réel et repousser les limites de l’art, quitte à diverger sèchement du divertissement familial et outrancièrement infantile dont le cinéma occidental – surtout celui d’Hollywood – n’a jamais cessé de se faire le chantre rêvé. Après, que la japanimation ait longtemps subi le mépris ou le désintérêt d’une large partie de la critique et des cinéphiles appartient désormais au passé : la sortie au compte-gouttes des œuvres humanistes de Miyazaki, suivies d’une série de perles de SF aussi réflexives que riches d’un profond désir de réalisme (Akira, bien sûr, mais aussi Ghost in the shell de Mamoru Oshii, Jin-Roh d’Hiroyuki Okiura, etc…), auront vite contribué à changer la donne, posant les bases d’une nouvelle forme de cinématographie.

Mais c’est sans doute avec Perfect Blue que la rupture se sera installée pour de bon : bye-bye les guerres sanglantes de samouraïs, les terribles ravages causés par les expériences scientifiques ou les états d’âme de cyborgs philosophes, et place à du pur thriller psychologique pour adultes – une première dans le cinéma d’animation – conçu par un cinéaste qui aura pris tout le monde par surprise. Et histoire de fermer la parenthèse, la conception du projet aide là encore à y voir plus clair sur le choix du format animé : adapté d’un roman de Yoshikazu Takeuchi, le film devait à l’origine être tourné avec de vrais acteurs, mais les réécritures effectuées par le scénariste Sadayuki Murai (scénariste de Cowboy Bebop) sous la supervision de Kon allaient permettre de dégager des éléments-clés propices à un vrai vertige narratif, lesquels conditionnaient de facto le choix de l’animation pour la mise en images d’un scénario centré sur un phénomène social très actuel.

OTAKU : FILS DE L’EMPIRE DU VIRTUEL

Définition du terme « otaku » : terme japonais désignant une personne extrêmement passionnée, prisonnière de sa passion au point de parfois tourner le dos à toute forme de vie sociale et de ne communiquer qu’au travers des nouvelles technologies. L’audace suprême de Satoshi Kon sur Perfect Blue n’est pas tellement d’avoir réussi à aborder toutes les composantes de l’otakisme, qu’elles soient politiques, sociologiques ou psychologiques, mais plutôt d’avoir su en traduire l’impact à des fins métatextuelles. Sur la dénonciation sans pitié des dérives narcissiques d’une société où l’être s’écrase sous le poids du paraître vient peu à peu s’ajouter une deuxième couche thématique, axée sur la perte d’identité, le dédoublement et la métaphysique. Avec un sujet d’étude placé au centre de toutes les attentions : Mima, jeune chanteuse pop adulée, décide un jour d’abandonner son groupe afin de devenir actrice – pour l’instant la vedette d’une banale série policière. Une décision qui lui sera évidemment fatale, le vedettariat imposant l’omniprésence du regard extérieur face à la moindre décision individuelle. La voilà qui subit alors de plein fouet ce revirement de carrière : ses fans se désolent, sa vie privée se voit révélée au travers d’un site Web créé par un admirateur en colère (où tout est écrit à la première personne !), les courriers menaçants se multiplient, et surtout, son entourage se voit peu à peu victime d’une suite d’assassinats sauvages.

Histoire de corser encore un peu plus l’affaire, Mima s’aperçoit que tout l’accuse, au point de se demander si elle ne serait pas la coupable, d’autant que le rôle qu’elle interprète dans la série policière est celui d’une tueuse schizophrène. Peu à peu amenée à jouer face caméra les scènes perturbantes qu’elle visualise dans la vraie vie, devenue un sujet de pression permanente aussi bien chez les fans qu’au sein de son entourage, et cherchant à tout prix à casser son image de chanteuse-nymphette en visant la démonstration extrême de ses capacités d’actrice (ce qui poussera l’auteur de la série à lui écrire des scènes de plus en plus osées), Mima perd pied avec la réalité et bascule alors dans un délire psychotique absolu. Le point d’orgue de cette dérive sera l’apparition d’une autre Mima, sorte de doppelgänger la renvoyant à son image antérieure de chanteuse pop, qui va très vite se mettre à la harceler au gré de ses hallucinations.

Ce scénario des plus complexes, sorte de variation hallucinatoire d’un giallo à la Dario Argento, aura beau trouver une résolution claire et nette dans son dernier quart d’heure, Satoshi Kon n’est pas de ceux qui laissent le public sortir de la projection sans un détail malin qui viendrait jouer les morpions au fond de son cortex. On ressort de Perfect Blue non seulement dans un état où se conjuguent le plaisir et la terreur, mais avec quelque chose de plus, comme si une composante du monde d’aujourd’hui avait été passée au microscope, décortiquée et malaxée jusqu’au vertige. Déjà sur le phénomène otaku, dont le scénario se fait l’écho le plus contemporain qui soit : le constat sans appel de Kon sur les dommages collatéraux du star-system a de quoi horrifier, qu’il s’agisse de l’obsession maladive de l’individu pour des personnalités publiques (Mima reçoit une lettre où il est écrit : « J’aime bien me connecter sur ton site, j’ai l’impression d’être relié à ton existence ») ou de l’accroissement de cette obsession par le biais du réseau Internet (dans le métro, Mima tombe sur une publicité indiquant « Créez vous-même votre site Web »). Ce qui fascine Kon a tout à voir avec cette fascination intrinsèque de l’être humain pour l’image, celle que l’on observe autant que celle que l’on projette sur l’autre. Avec, pour corollaire de cette projection, une faculté inconsciente à associer le tempérament d’une image fictionnelle (un personnage de film) à celui de son projecteur (un acteur), et ce sans vraiment considérer à quel point ce dernier, devenu l’objet de tous les regards et soumis à toutes les pressions, peut s’aventurer vers des zones où ses propres limites sont mises à (très) rude épreuve.

En cela, on n’exagérait certainement pas en qualifiant Mima de « sujet d’étude » : Kon n’a certes aucun mal à intégrer dans son récit les réactions du public et celles de l’entourage de Mima (en particulier deux agents qui se déchirent au sujet de ses choix professionnels), mais il fait surtout de son protagoniste le centre d’attention de chaque regard, toujours placé au milieu de la scène, sans cesse « cerné ». Les exemples ne manquent pas : Mima est entourée par ses deux amies chanteuses lorsqu’elle annonce au public son intention de quitter le groupe, mais aussi lorsque ses deux agents discutent sur la réussite de ses essais d’actrice (on aperçoit leurs reflets sur une double vitre à l’arrière de Mima) ou encore lorsqu’elle tourne une scène éprouvante de viol collectif. Ce choix de mise en scène aide autant à souligner l’isolation progressive de Mima qu’à en dessiner les conséquences sur sa propre personnalité. Plus le film avance au gré des meurtres et des jours de tournage, plus une question revient dans la bouche de Mima tel un leitmotiv : « Qui êtes-vous ? ». D’abord associée au personnage de tueuse schizophrène qu’elle incarne, cette interrogation sera vite redirigée vers elle-même, Mima ne sachant plus si elle appartient au réel ou à la fiction, et se demandant alors si elle n’est pas juste une « image », un personnage entièrement façonné par l’imaginaire de quelqu’un d’autre et retenu prisonnier de celui-ci.

Cette hypothèse était déjà filtrée dès la scène d’ouverture (celle du concert), avec cette vision d’un trio de chanteuses dont les vêtements frisent l’accessoire érotique et dont chaque mouvement de la chorégraphie se retrouve livré au regard des fans – notamment celui de la caméra vidéo. Dès cet instant, difficile de ne pas voir Mima comme une projection fantasmatique, pour le coup abandonnée à l’imaginaire de l’Autre. Même lorsque l’on découvre son appartement, dont le contenu est à deux doigts d’évoquer une chambre de geek (on y voit peluches, disques, décorations enfantines, posters du groupe, etc…), l’impression est la même, d’autant que les seuls éléments la reliant au réel (sa mère au téléphone et les poissons rouges dans son aquarium) seront vite éjectés de la narration. Sans parler de l’élément le plus inquiétant : le fameux Mimaniac, prototype de l’otaku déviant, se révèle être à l’origine du site Chez Mima et des révélations insoupçonnées sur sa vie privée – comment peut-il être au courant de ce genre de détails ?

La quête de sa véritable identité deviendra dès lors pour Mima un Graal à atteindre, sorte d’exploration cruelle qui s’achèvera dans un épilogue paradoxalement serein. Dans une société où l’omniprésence des médias ne cesse de relier toute notion de bonheur à l’identification aux icônes de la mode (et par « mode », on sous-entend aussi le caractère éphémère d’un objet de désir), doit-on s’étonner que la perte de soi et l’aliénation médiatique en ressortent grandies ? Il en découle une vaste mosaïque de perceptions, un perpétuel entre-deux au milieu duquel circule (et sautille !) une identité fluctuante en petite tenue, tel un spectre joyeux et insouciant – une image que Kon déclinera à nouveau dix ans plus tard à travers l’avatar schizophrénique de Paprika.

MACHINE QUI RÊVE

C’est clairement par le biais d’un travail scénaristique aussi diabolique, terreau d’un kaléidoscope d’intrigues imbriquées en boucle, que Satoshi Kon rompt sans crier gare avec toutes les conventions narratives de la japanimation pour mieux les détourner et les retravailler. Mais s’il perd sans difficulté le spectateur (et l’otaku !) dans son insidieux dédale de perceptions et de points de vue, le cinéaste n’en reste pas moins lucide sur le pouvoir de l’image. Révolutionnaire dans le sens où son approche adulte du genre (des thèmes explorés sans recours à de simples effets pyrotechniques) se mêle à une forme d’introspection dont le spectateur et l’héroïne sont les cibles privilégiées, Perfect Blue est tout d’abord à rapprocher du cinéma de Brian De Palma, moins marqué par la sublimation des codes hitchcockiens que par leur perpétuelle mise en abyme à des fins réflexives. Ici, on n’aura aucun mal à dénicher le goût évident de Kon pour la mise en place de chausse-trappes visuels, l’emboîtement d’écrans les uns dans les autres ou l’élaboration de séquences à la manière des poupées russes.

Sur ce dernier point, le tout premier plan nous fait croire un instant qu’on s’est trompé de film, avant que ce ridicule sentaï à la sauce Power Rangers ne se révèle être en réalité un spectacle offert à une communauté de fans – lesquels trouvent d’ailleurs le résultat moins réussi qu’à la télévision. Même chose sur tout le reste de la narration, où la découverte d’un crime atroce peut se révéler être un simple extrait de la série policière. C’est là un exercice de trompe-l’œil dans lequel De Palma est passé maître depuis longtemps, et que Kon réitère avec une virtuosité tout aussi éclatante. La différence concerne le thème de la schizophrénie, sur lequel Kon réussit avec Perfect Blue ce que De Palma avait plus ou moins raté avec L’esprit de Caïn. Loin d’une mise en scène pseudo-hitchcockienne servant une illustration plate du thème au travers d’effets de style mal agencés, le style de Kon est tout entier au service d’un trouble croissant, naissant moins des effets de style que d’un découpage elliptique en diable où le moindre cut alimente le doute. Avec le choix de l’animation, là encore démoniaque, pour mieux fondre des éléments visuels dans un brouillage réalité/fiction dont seul le monumental Paprika se fera l’écho le plus récent – Kon n’ayant clairement aucun égal sur ce terrain-là.

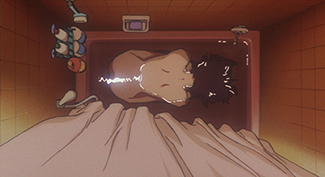

En effet, ce qui fait de Perfect Blue une œuvre profondément cérébrale naît en grande partie du fait qu’il s’agisse d’un film d’animation. Ici, le procédé n’est pas d’activer l’imagination à la manière d’un comprimé effervescent : outre un récit collé au plancher des vaches malgré ses parenthèses oniriques, il faut bien avouer que les graphismes sont loin de rivaliser avec ceux des œuvres d’Oshii ou de Miyazaki. La force de Kon réside ici dans les bascules qui assimilent le montage du film aux légères piques de vertige d’un cerveau qui n’arrive plus à distinguer le réel du virtuel. Le spectateur, confronté à une œuvre intégralement « animée », est lui aussi bloqué dans une zone où faire cette distinction est à la limite de l’impossible – que peut-on qualifier de « réel » dans un dessin animé ? Et le fait que le trait des graphismes soit plus que sommaire constitue au final un atout monstrueux, Kon ne misant que sur de légers décadrages, des flashs oniriques qui surgissent sans crier gare, des visages opaques derrière lesquels tout reste à décrypter et une bande-son gorgée de motifs musicaux répétés en boucle. En l’état, l’effet est redoutable, de même que les boucles temporelles faisant revenir plusieurs scènes à des moments-clés du récit (l’exemple le plus fort est sans doute le réveil brutal de Mima dans son lit) en arrivent à recréer ce délicieux vertige métaphysique qu’un cinéaste comme Alain Resnais avait su concrétiser dans ses meilleurs films – citons l’errance romantico-onirique de Je t’aime je t’aime ou le labyrinthe conceptuel de L’année dernière à Marienbad.

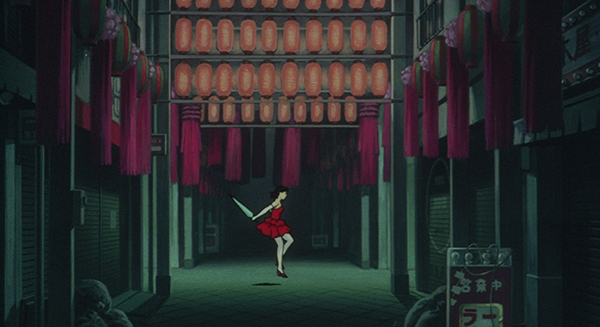

De plus, film mental oblige, le décor est mis à contribution tout au long du film avec un rare souci du détail, surtout en ce qui concerne sa dimension topographique. Chaque scène de Perfect Blue prend en effet place dans des décors dessinant un environnement clos (plateaux de tournage isolés par-ci, appartements isolants par-là) ou jouant à plein régime sur les architectures urbaines, étouffantes parce que déclinées à l’infini, tortueuses parce que riches d’une multitude de perspectives imbriquées les unes dans les autres, jusqu’à donner à ces dernières le relief d’un pur décor mental. De la même manière qu’un cinéaste comme Antonioni s’attachait moins aux éléments au centre du cadre qu’à leur disposition aux différents alentours du cadre, Satoshi Kon construit une tension indicible, naissant le plus souvent du décor, en particulier lorsque celui-ci est épuré, pour ne pas dire quasiment désert.

On évoquait précédemment le giallo en guise de parallèle avec l’intrigue, mais la mise en scène semble parfois en décliner les codes. A ce titre, la scène du parking souterrain a toutes les chances de créer de violentes palpitations chez les cinéphiles biberonnés au Dario Argento de la grande époque : l’apparition soudaine d’une chaîne hi-fi au milieu d’un ascenseur vide et l’hallucinante mise à mort graphique qui s’en suit sont presque un écho aux scènes les plus mémorables des Frissons de l’angoisse. Evidemment, outre une place tout à fait instable dans la narration (est-ce la réalité ou un cauchemar ?), les scènes en question jouent ici le rôle de zestes graphiques d’une rare brutalité, presque en écho à la dose de sexe et de violence que le giallo (et l’animation japonaise : même combat ?) a toujours su offrir à son audience. C’était sans doute le piège ultime dans lequel on était invité à se laisser prendre, ces images terrifiantes n’interpellant au final que les tréfonds de la psyché humaine – et de l’esprit cinéphile – pour créer le feed-back. Parce que nous sommes, nous aussi, perpétuellement soumis au monde des images, tels de simples drogués en quête de leur dose quotidienne d’images et de sons, telles des machines condamnées ad vitam æternam à rêver et/ou à cauchemarder face à des miroirs de nos propres fantasmes.

REQUIEM FOR A SCREAM

La réussite démentielle d’un film comme Perfect Blue n’étant pas tombée dans l’oreille d’un sourd, il était indiscutable que son influence puisse se faire sentir dans un grand nombre de productions ultérieures. On pourrait presque dire que c’est l’œuvre entière de Satoshi Kon qui aura fini par acquérir ce destin, surtout si l’on en juge par l’attitude respectueuse d’un Christopher Nolan n’hésitant pas à évoquer Paprika comme influence principale dans la mise en chantier de l’ultra-cérébral Inception. Mais pour ce qui est de l’héritage laissé par Perfect Blue, l’enthousiasme n’est pas tellement de rigueur, son influence se faisant aujourd’hui sentir dans l’œuvre d’un autre cinéaste porté au pinacle de façon un peu trop excessive : Darren Aronofsky. La connexion de ce cinéaste hollywoodien avec le premier film de Kon est tout sauf une exagération, tant le réalisateur de Black Swan, en dépit d’un sacré talent de conteur et de metteur en scène, n’a jamais cessé au fil des années de se réapproprier l’œuvre de ses semblables pour mieux la faire sienne. A titre d’exemple, l’influence du Tetsuo de Shinya Tsukamoto dans la conception du pourtant fascinant Pi se faisait tellement ressentir qu’Aronofsky aura fini par la reconnaître a posteriori. Qu’en est-il de celle de Perfect Blue ? C’est là que ça se gâte…

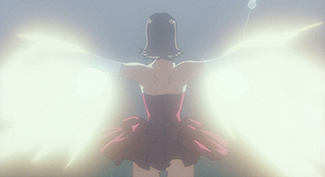

Aujourd’hui, on avouera avoir bien du mal à revoir Requiem for a dream – film malgré tout génial – sans faire la grimace lors d’un plan précis où Jennifer Connelly, le visage plongé dans l’eau d’une baignoire, se met soudainement à hurler – le personnage de Mima faisait exactement la même chose dans une scène-clé de Perfect Blue. Et que dire d’un Black Swan présenté comme un renouveau esthétique dans la filmographie d’Aronofsky – ce qui n’est pas tout à fait faux – alors que son scénario ne fait que décliner le trouble schizophrénique de Mima dans une compétition féminine pour une future représentation du Lac des Cygnes ? Même le plan final du film, illustrant la mort du personnage de Natalie Portman face aux lumières éblouissantes d’une salle en liesse, semble être à plus d’un titre, ne serait-ce qu’en terme de cadrage, un quasi décalque du suicide raté de la fausse Mima à la fin de Perfect Blue, qui étend soudain les bras face à ce qui semblent être les projecteurs d’un concert – en réalité les phares d’un camion qui s’apprêtait à l’écraser… Que penser de tout cela ? Doit-on crier au plagiat ? Ou alors, histoire de prolonger notre approche du monde des images, doit-on simplement admettre qu’une œuvre marquante est elle aussi soumise au regard des autres, qui vont dès lors se l’approprier et la retravailler en fonction de leur propre imaginaire ? Si l’on doit donc considérer Aronofsky comme un prolongement du cinéphile gagné par la fibre otaku, alors nul doute que Satoshi Kon est lui-même à l’image de son œuvre et de la belle Mima : une certaine forme de perfection.