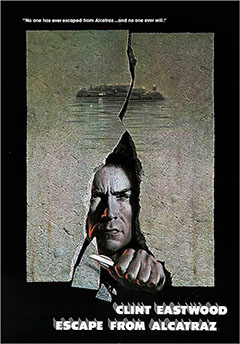

REALISATION : Don Siegel

PRODUCTION : Paramount Pictures, The Malpaso Company

AVEC : Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Roberts Blossom, Fred Ward, Jack Thibeau, Paul Benjamin, Larry Hankin

SCENARIO : Richard Tuggle

PHOTOGRAPHIE : Bruce Surtees

MONTAGE : Ferris Webster

BANDE ORIGINALE : Jerry Fielding

ORIGINE : Etats-Unis

TITRE ORIGINAL : Escape from Alcatraz

GENRE : Action

DATE DE SORTIE : 31 octobre 1979

DUREE : 1h52

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Frank Morris s’est évadé de plusieurs prisons. En 1960, il est écroué et transféré au célèbre pénitencier d’Alcatraz construit sur un piton rocheux face à la côte. Il réussira, une nouvelle fois avec deux complices, à s’évader de la prison la plus surveillée des Etats-Unis.

Dernière collaboration entre le réalisateur Don Siegel et l’acteur Clint Eastwood, L’Évadé d’Alcatraz est certainement un des meilleurs films de prison jamais tournés. Derrière son apparente simplicité, il se dessine une œuvre directe mais à la fabrication habile.

Y a-t-il encore besoin de revenir sur le pouvoir de fascination engendré par la figure du gangster ? La machine à fantasme qu’est le cinéma s’en est nourrie depuis pratiquement ses débuts et le phénomène a eu tout le temps d’être analysé en long, en large et en travers. Dans la vie de tous les jours, la société nous incite à répugner le criminel. Après tout, il y a de fortes chances qu’une rencontre avec un professionnel du crime ne soit pas l’expérience la plus heureuse de notre vie. Pourtant, le gangster au cinéma peut facilement devenir quelqu’un que l’on admire. En défiant les lois morales usuelles, le criminel est perçu comme un individu bousculant les limites imposées. Qu’il en soit conscient ou non, il fait ressortir dans son sillage ce que la société peut receler d’inégalités et autres dysfonctionnements. En refusant les règles du jeu, il en révèle leurs caractères arbitraires et donc la nécessité de les renverser. Qu’importe alors que le personnage soit romancé tant il se fait le parfait révélateur de vérités inavouées. Ils sont innombrables, les cinéastes ayant exploité cet imaginaire. Toutefois, il existe un corolaire moins discuté à ce genre : le film de prison.

En soi, ce sous-genre répond au même objectif. Bien qu’ils se consacrent à des individus ayant commis divers actes répréhensibles (pour l’essentiel tout du moins), il hisse souvent ses protagonistes comme des héros face aux institutions. L’adage est connu : on peut mesurer le degré de civilisation d’une société en visitant ses prisons. Ava DuVernay en fera d’ailleurs la plus cinglante démonstration dans son documentaire The 13th, étalant comment la mécanique carcérale perpétue le spectre de l’esclavagisme dans sa patrie. Pour la fiction, cette approche est du pain béni. Art s’épanouissant dans la synthèse, le cinéma dispose d’un moyen évident pour réduire la société à l’enceinte d’une unique construction. Comment le spectateur ne pourrait-il pas éprouver de l’empathie pour des êtres privés de liberté et en permanence sous la coupe de gardiens de l’ordre sanctionnant le moindre faux pas ? A ce jeu de condensation d’un monde entre quatre murs, L’Évadé d’Alcatraz reste le plus pur bijou du genre.

UN MONDE A PART

En 1979, Don Siegel amorce sa fin de carrière. L’Évadé d’Alcatraz est son antépénultième film mais cette cinquième et ultime collaboration avec Clint Eastwood peut être considérée comme sa dernière réalisation majeure. On pourrait y voir le testament de tout ce qui a animé son cinéma, soit un art avec lequel il faut tenir un discours par l’action et non par les mots. Le récit de L’Évadé d’Alcatraz paraît minimaliste et est intégralement résumé par les deux termes de son titre. Son caractère épuré n’implique pas pour autant de retirer sa substance à l’histoire. Si la narration vise l’économie, il ne s’agit pas non plus d’enfiler bêtement les conventions sans les comprendre ; le propos n’est pas sacrifié. Il est affiné pour que son sens marque immédiatement l’esprit du spectateur. Il n’y a qu’à prendre les deux extrêmes de l’intrigue. Le long-métrage commence avec l’arrivée du personnage principal Frank Morris – (incarné par Eastwood) dans la prison et se clôture sur son départ. Entre les deux, seul Alcatraz existe. Pas de sous-intrigue ou d’autres points de vue en provenance de l’extérieur. Pendant deux heures, le pénitencier sera notre seul monde. Par là, Siegel embrasse totalement l’idée de faire de ce microcosme une synthèse de notre propre société.

Le premier plan du film renie ainsi d’office le monde extérieur. Nous avons une vue aérienne sur le Golden Gate avec la ville de San Francisco en arrière-plan. Dans un silence total, la cité se fait lointaine. C’est un ailleurs irréel et inaccessible. La caméra fait un mouvement panoramique qui nous amène vers l’île d’Alcatraz. Le zoom suivi d’un fondu enchaîné l’impose comme le seul lieu qui compte. On passe directement à Eastwood qui est escorté de nuit en bateau jusqu’à la prison. Pas la moindre parole se sera prononcée durant le trajet. Les gestes sont exécutés mécaniquement par des gardiens qui se ressemblent tous avec leurs uniformes. Seule la musique de Jerry Fielding rompt le silence et sa composition se fait étrange. Entre d’indistinctes notes graves qui distillent une ambiance angoissante, elle plaque le jeu d’un tambour donnant un rythme martial à la séquence. La partition souligne spontanément l’oppression d’une implacable machine. La mise en scène de Siegel n’a pas besoin d’exagérer ce qu’il filme. Il détaille simplement la lourdeur du dispositif où des dizaines de gardiens s’appliquent à différents postes pour encadrer un unique individu. Cependant, cette attention affutée ne s’accompagne d’aucune préoccupation particulière envers ce dernier.

La première réplique du film ne s’adresse ainsi pas au prisonnier. Un gardien déclare à un autre que leur travail est terminé et qu’ils peuvent repartir. Aucune considération n’est apportée au sujet de leur tâche sitôt celle-ci achevée. Le prisonnier est traité comme un objet et non un être vivant. La suite ne fait que l’appuyer. Il ne lui sera proféré que des ordres basiques pour l’examiner et accentuer sa déshumanisation. C’est entièrement nu, donc dépourvu d’identité, qu’il sera escorté dans sa cellule. Le matin venu, il ressort vêtu du même uniforme que les autres détenus. L’un lui indique qu’il vaut mieux qu’il ferme le bouton du haut de sa chemise. Le dialogue anodin renforce l’idée que l’individualité est bannie. Il est exigé à tout le monde d’être similaire et de suivre la même ligne. Siegel utilise en ce sens parfaitement l’architecture de la prison. Ses cadrages font ressentir la rigidité du lieu, par l’exploitation de ses lignes géométriques strictes et de sa symétrie.

TOUTE RESISTANCE EST INUTILE

Après un passage au réfectoire introduisant la routine minutieusement calibrée de l’environnement, Frank Morris est amené chez le directeur. Ce dernier va lui expliquer la raison d’être de son institution et son rôle qu’il prend à cœur. Pour lui, Alcatraz est l’ultime rempart de la civilisation. C’est une prison qui ne vise pas à réhabiliter, mais à contenir les personnes qui n’ont pas respecté les règles des autres établissements pénitentiaires et qui, donc, sont selon lui incapables de suivre celles de la société. Il ne s’agit plus de guérir, mais d’isoler ce qui est considéré comme une cellule cancéreuse. Sa démarche purement punitive est appuyée par sa conviction que le travail en prison est un privilège qui doit se mériter. Être un membre actif contribuant à la société est vu comme le droit suprême.

L’anecdote la plus connue de L’Évadé d’Alcatraz est bien sûr d’avoir confié le personnage du directeur à Patrick McGoohan, l’interprète de la cultissime série Le Prisonnier. Plus que l’ironie d’un rôle à contre-pied, il s’agit de jouer avec l’imaginaire du spectateur. Faire du rebelle d’hier le gardien d’aujourd’hui souligne la toute-puissance du système. Le conformisme est victorieux. Il réussit finalement à faire rentrer chacun dans des cases préétablies ou à les faire disparaître. Si nous avons indiqué plus haut que le film fonctionne par l’action, cette scène verbale peut paraître antithétique. Mais ce n’est pas le cas, car, en bon cinéaste, Don Siegel travaille le public par-delà les simples mots prononcés et l’échange veut surtout poser ce qui constitue les véritables enjeux de l’évasion. Le casting de McGoohan participe à cela, et il va de même du décor. Son bureau contient une maquette de la prison, revendiquant que le directeur est le maître absolu de cet environnement. Il le surplombe tel un dieu et rien n’échappe à son regard. Son discours sera délivré tout en reportant son attention sur un oiseau qu’il garde en cage, induisant qu’il saura entretenir ceux qui savent quelle est leur place. Le monologue est une revendication de son pouvoir et de la conviction qui l’alimente. On comprend d’autant mieux ce besoin lorsqu’il s’adresse à quelqu’un comme Clint Eastwood. A l’instar de McGoohan, Eastwood transporte avec lui un imaginaire. Il est d’office défini en homme d’action, physiquement fort et pas du genre à faire du surplace. La scène pousse plus loin cette caractérisation en quelques traits. Il est coupable de quelques vols, n’a pas de famille et se révèle avoir un QI élevé. Bref, il est un immense danger pour le système. Il incarne son plus grand ennemi. Il réunit à la fois le désir et la capacité de se battre contre lui. C’est un individu qui ne suit pas les règles, mais il le fait de façon réfléchie. Il ne souffre pas de déficience mentale ou physique. A l’inverse d’autres prisonniers, il n’a aucune attache sur laquelle faire pression. En somme, il peut et il veut se battre. D’ailleurs, il fait preuve d’un premier acte de défi en dérobant un de ses coupe-ongles au directeur sans qu’il s’en aperçoive. Revenu dans sa cellule, il cache l’objet dans sa bible et montre donc son ingéniosité pour exploiter le peu à disposition.

ILLUSION DE CONTRÔLE

La suite du long-métrage prolonge cette première démarche en se concentrant sur le quotidien des prisonniers. Chacun a trouvé un centre d’intérêt pour occuper son temps. Certains sont bienveillants (entretenir une souris), d’autres nettement moins (pratiquer quelques abus sexuels), mais tous peuvent s’exercer dans le cadre soumis. Par-là, le film dévoile la croyance qu’il est possible de continuer de vivre en composant avec le système. Au sein de l’ordre de la prison, les détenus ont mis en place un ordre social propre. Il y a un système de pouvoir à l’intérieur du système de pouvoir, octroyant une illusion de contrôle. Siegel l’illustre par l’image des marches : plus quelqu’un peut s’asseoir haut, plus il a de pouvoir parmi les prisonniers. Par un contrechamp, le réalisateur montre le vrai privilège de cette ascension. Sur la dernière marche, on peut contempler l’horizon au-delà des murs. Mais cette petite saveur de liberté a un prix : la connaissance que cette liberté est et restera inaccessible.

Les évènements suivants n’hésitent pas à détruire ce fantasme du compromis avec le système, cette éventualité que celui-ci contienne une certaine justice derrière son intransigeance. A la suite d’une tentative de meurtre, Morris est emmené à l’isolation en même temps que son agresseur. Qu’importe qu’il ait causé une bagarre pour se défendre. Coupable et victime sont indifféremment catalogués par le système en tant que fauteurs de trouble. Comme nous l’avons mentionné plus haut, la prison veut contenir les éléments déviants de la société. Les justifications n’ont aucune valeur. Le système juge que tout élément perturbant une indispensable tranquillité est un problème et doit être isolé, même si sa faute serait simplement d’exister. Il s’applique une sanction générale poussant encore un peu plus loin la privation d’identité. Plongé dans le noir complet, l’individu se retrouve privé de ses sens. Le temps est uniquement rythmé par l’ouverture de la cellule pour un brutal nettoyage au jet d’eau. Le montage insère cependant des plans en extérieur dominant le pénitencier, mais ces respirations sonnent comme la rêverie du personnage qui tente de se raccrocher à quelque chose pour ne pas sombrer.

Le basculement final se produit avec le personnage de Doc dont l’occupation est la peinture. Il effectue un portrait du directeur de la prison. Lorsque les autres détenus l’interrogent sur ce choix, il répond innocemment que celui-ci l’inspire. Par un coup du hasard, le directeur découvre le tableau. Comme indiqué, il ne recèle pas de malveillance et le visage du directeur ne semble pas avoir un sentiment arrêté face à cette découverte. Pourtant, à la scène suivante, il demande que le matériel de peinture soit retiré immédiatement et indéfiniment à Doc. Il punit moins le tableau que l’idée d’avoir fait tableau. Pour lui, cette représentation l’arrache de la stricte réalité et est donc vu comme un acte visant à diminuer son pouvoir. L’autorité ne peut accepter qu’une chose s’extirpe à son contrôle et puisse la travestir. Dépourvu de son unique raison de vivre, Doc ne peut plus se permettre qu’une ultime provocation en utilisant la seule chose qui lui reste : son corps. Il se tranche les doigts et par cette automutilation, il peut au moins scandaliser un système qui n’a eu que de l’indifférence à son égard. Cette indifférence à la peine d’autrui est bien la goutte d’eau qui fera déborder le vase chez Morris. C’est à partir de ce moment que le plan d’évasion prend concrètement forme.

COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE

C’est à nouveau une discussion avec le directeur qui lancera la machine. Le court échange se fait sur un mode passif/agressif enterrant définitivement toute conciliation. Dans la scène précédente, Morris contemplait un cafard s’échappant de sa cellule en passant par la grille d’aération. Si le système le voit comme un de ces nuisibles, alors il s’en inspirera. A partir de là, le film va détailler tous les efforts pour tromper le système. Cela consiste pour partie à retourner les forces de l’ennemi contre eux. Morris peut ainsi se reposer sur la trop grande confiance des gardiens sous-estimant le potentiel des désignés rebuts de la société. Ils n’accordent pas une once d’intelligence aux détenus car s’ils en avaient, ils ne seraient supposément pas derrière les barreaux. Morris agit avec crédulité pour mettre à profit de cette croyance et détourner l’attention des gardes de sa véritable motivation. C’est de cette façon que Morris fait passer des matériaux à la barbe des gardiens. De la même manière, il peut exploiter la nature trop bien réglée du système. Le rythme métronomique des rondes lui laisse des laps de temps afin de creuser le mur et son voisin de cellule le prévient de l’approche du danger.

C’est là l’autre point omis par le système qui voit dans le détenu une bête. Il ne lui octroie pas la capacité de s’organiser. Or, on voit à l’œuvre une solidarité entre les prisonniers. Cela peut être représenté juste par le silence vis-à-vis de ce qui se trame ou au contraire par le partage de savoirs permettant d’exécuter le plan imaginé. Le long-métrage met l’accent en ce sens sur leur ingéniosité puisque tout le projet se fonde sur des matériaux basiques : cuillère, allumettes, papier mâché… jusqu’à un ventilateur transformé en perceuse. Bref, tirer le meilleur de la moindre ressource. Cette ingéniosité est certainement ce qui rend le genre si fascinant. Dans des objets anodins, des individus voient la possibilité d’accomplir l’impossible. Face à une pensée uniforme, ils ramènent au premier plan des valeurs intellectuelles, physiques et d’entraide qui peuvent renverser des montagnes. Comme écrit plus haut, la puissance particulière de L’Évadé d’Alcatraz est d’incarner tout cela sans l’enjoliver. Don Siegel est tout entier tourné vers un suspense pesant qui ne laisse aucune place à l’héroïsation excessive.

La conclusion ne déroge pas à cette règle. Nous sommes ici loin des Évadés de Frank Darabont où les tortionnaires seront châtiés à la mesure de leurs péchés pendant que les anciens détenus savoureront pleinement leur liberté. En pur produit des années 70, la victoire de L’Évadé d’Alcatraz n’a rien de triomphant. Le destin des protagonistes reste incertain. On ne sait pas s’ils ont bel et bien survécu à leur traversée mais là n’est finalement pas l’important. Le doute seul est suffisant pour abattre la supposée infaillibilité du système. Ce doute est personnifié dans la fleur que le directeur ramasse aux alentours de la prison. Celle-ci ne pousse pas à cet endroit et atteste du passage des prisonniers. Symbole présenté plus tôt comme « quelque chose qu’on ne peut emprisonner », cette fleur figure tout l’échec du directeur. Il aura beau la broyer et affirmer que les prisonniers sont morts lors de l’évasion, il n’en devra pas moins rendre des comptes à ses supérieurs et justifier de la défaite du système. La victoire de Morris est ici, dans ce grain de discorde semé dans une machinerie qui ne peut le supporter et s’enraillera tôt ou tard. Ce que confirme le carton de clôture indiquant la fermeture d’Alcatraz un an après l’évasion.

Au bout du compte, L’Évadé d’Alcatraz représente un idéal de cinéma. Il se pose en œuvre ne craignant pas de divertir mais distillant un peu plus qu’un plaisir éphémère. Et il le fait non avec prétention mais humilité et discrétion. Bref, un goût de l’artisanat qui survit au passage du temps et touche donc toutes les générations.