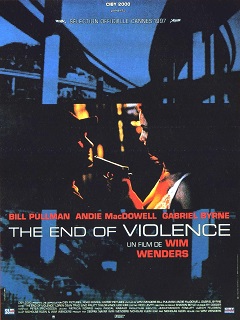

REALISATION : Wim Wenders

PRODUCTION : Ciby 2000, Kintop Pictures, PolyGram Film Distribution, Road Movies Filmproduktion

AVEC : Bill Pullman, Gabriel Byrne, Andie MacDowell, Traci Lind, Loren Dean, Marisol Padilla Sánchez, Rosalind Chao, K. Todd Freeman, Samuel Fuller, Udo Kier, Pruitt Taylor Vince, John Diehl, Marshall Bell, Frederic Forrest, Henry Silva, Nicole Ari Parker

SCENARIO : Nicholas Klein

PHOTOGRAPHIE : Pascal Rabaud

MONTAGE : Peter Przygodda

BANDE ORIGINALE : Ry Cooder

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Espionnage, Thriller

DATE DE SORTIE : 28 janvier 1998

DUREE : 2h02

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Deux hommes sont engagés pour éliminer Mike Max, un producteur de cinéma qui a fait fortune grâce à l’exploitation de la violence. Mais le lendemain, ce sont leurs corps à eux que l’on retrouve dans un terrain vague. Alors chargé de l’enquête, l’inspecteur Doc Block tente de reconstituer le puzzle d’un scénario plausible. Pendant ce temps, Ray Bering, ex-technicien de la NASA travaillant pour un projet top secret, devient par hasard le témoin d’une partie des meurtres sur l’écran de contrôle de son laboratoire. Mais les images qu’il réussit à obtenir sont bizarrement floues, et il prend alors conscience qu’il est lui-même observé…

Wim Wenders qui théorise sur le traitement de la violence ? Fausse piste intelligemment gérée au profit d’une fascinante réflexion narrative et plastique sur le règne dévorant de l’image dans un réel désaxé.

Définis la « violence » […] Dans mon travail, si on ne sait pas ce qu’une chose est vraiment au lieu de ce qu’elle paraît, on ne s’y frotte pas, ou on risque de se tuer.

Cat (Traci Lind)

C’est peu dire que le Festival de Cannes offrit une cuvée 1997 parmi les plus agitées de son Histoire. Pas juste à cause du comportement de diva d’Isabelle Adjani (alors présidente du jury) ou des conflits ayant éclaté lors de la constitution du palmarès (avec cet irrécupérable réac de Nanni Moretti qui joua les Machiavel en coulisse afin d’imposer ses choix), mais en raison du triplé de films-chocs en compétition qui remirent alors le traitement de la violence sur le devant de la scène. Si l’on met de côté un Assassin(s) sur lequel les médias se défoulèrent par pure incompréhension de son point de vue (ou parce qu’ils se sentaient ciblés par un Kassovitz plus vénère tu meurs), l’opposition eut surtout lieu entre deux films signés par des réalisateurs européens : Funny Games de Michael Haneke et The End of Violence de Wim Wenders. A la question « qu’est-ce que l’un a pensé du film de l’autre, et vice versa ? », le magazine Première récolta deux réponses conflictuelles lors de la sortie simultanée des deux films : Haneke estima être resté de marbre dans la mesure où son confrère allemand avait cherché à réfléchir sur la violence au lieu de la faire (res)sentir à l’écran, et Wenders confia être sorti avant la fin du film de son voisin autrichien, exaspéré de se savoir pris au piège d’un cauchemar et conditionné à devoir le lire à sens unique. Personne n’avait raison ou tort dans la mesure où le ressenti mène toujours la danse dans ces cas-là. La seule certitude, c’est que si Haneke gifla les cinéphiles au point de créer un monstrueux clivage qui perdure encore aujourd’hui, Wenders récolta un accueil ultra-glacial qu’il s’empressa de mettre sur le compte d’un titre jugé trop programmatique. On ne peut pourtant pas dire a posteriori que l’approche à l’œuvre dans The End of Violence était bancale. A la manière d’un Brian De Palma, le retour de Wenders aux Etats-Unis treize ans après le palmé Paris, Texas ne visait pas à choquer autrui mais à prendre acte de l’idée même de violence au sein du contemporain, laquelle trouve fatalement son origine dans les nouveaux régimes d’image.

Si Wenders projetait alors de renouer avec ce cinéma américain sur lequel il avait tant écrit dans son passé de critique et dont il avait fait le tour durant les deux décennies précédentes (d’Alice dans les villes jusqu’à Paris, Texas en passant par Hammett), il convient de préciser que le projet était initialement d’une toute autre nature. C’est à un retard anticipé par Wenders en amont de la mise en chantier de l’ambitieux The Million Dollar Hotel – alors initié par son ami chanteur Bono et son fidèle scénariste Nicholas Klein – que l’on doit l’existence de The End of Violence, envisagé comme plus modeste et spontané, donc idéal à tourner pour rebondir dans l’attente de ce gros projet que le trio allait concrétiser trois ans plus tard. Le sujet fut très rapidement choisi : la violence, jugée omniprésente au sein du cinéma américain. Reste que la violence n’est pas ici un sujet en soi. C’est une inconnue. Un trou noir autour duquel un vaste réseau d’individus se placent en orbite plus ou moins rapprochée. D’où le fait que Wenders n’ait pas souhaité prendre à bras-le-corps le traitement graphique de la violence – il se penche sur cette dernière mais sans l’utiliser à l’écran. Rédigé en à peine un mois, le scénario se centre sur des personnages hollywoodiens dont le seul point commun est d’avoir été confronté un jour ou l’autre à la violence : le producteur Mike Max (Bill Pullman) qui l’exploite à loisir dans ses films d’action tout en traversant une phase conflictuelle avec son épouse Paige (Andie MacDowell), l’ex-technicien de la NASA Ray Bering (Gabriel Bryne) qui tente de l’éradiquer en la guettant sur de multiples écrans depuis son observatoire qui domine et quadrille tout Los Angeles, le jeune flic Doc Block (Loren Dean) qui la côtoie perpétuellement dans son travail ou de par la forte cinéphile qu’il entretient, etc… Tant de lignes de vie vouées à se croiser sans forcément créer de contact direct, au sein d’une structure narrative qui tord en beauté la notion de « spectacle ». The End of Violence est donc un film trompe-l’œil, une illusion voulue de profondeur qui reste basée à la surface de ce qu’elle cherche à aborder, afin de percevoir ce qui s’y active et s’y miroite. C’est à prendre ou à laisser. Nous, on prend tout.

Partir du principe que faire un film en Amérique implique fatalement de faire un film sur l’Amérique est la porte d’entrée idéale de ce labyrinthe sophistiqué. Film sur la violence dans le cinéma hollywoodien, peut-être, mais avant tout captation de la profusion des images dans la société américaine – le périmètre est ainsi plus clair et mieux délimité. Film situé à la Cité des Anges, certes, mais où les anges ne veillent plus sur l’humanité comme dans le Berlin splitté des Ailes du désir – ils ont été remplacés par des caméras qui scrutent et enregistrent les moindres mouvements de la ville. Film sur des personnages qui contemplent à domicile sur leurs écrans toutes les images du monde, et ce à peine six ans après que le futuriste Jusqu’au bout du monde ait filmé des êtres lancés dans un tour du globe pour en ramener des images – le présent de demain a ainsi pris de l’avance sur le futur d’autrefois. Film sur des néo-Mabuse pour qui contrôler l’image revient à contrôler le regard d’autrui, mais au prix d’une sédentarisation totale, immobiles et quasi infirmes qu’ils sont par opposition à ces entités nomades si chères à Wenders. Film sur le réel qui ne se regarde qu’à travers le prisme d’un écran, à ceci près que tout ce qui est ici projeté devient sujet à la déformation : le travail du chef opérateur Pascal Rabaud aboutit pour le coup à un pur kaléidoscope d’images en contrastes, tantôt incroyablement léchées (Wenders tourne pour la première fois en Scope) tantôt volontairement délavées (grain, floutage, brouillage, interférences). Film sur des gens qui sont aussi eux-mêmes des images : aperçus dans des reflets ou à travers des vitres, masqués en partie par des voiles, recouverts de plusieurs couches indiscernables à la manière d’un étrange layer cake, voire même traités comme des hologrammes pixellisés (voir l’affichage des crédits sur fond noir pendant le générique d’ouverture). Bref, dans l’Amérique de The End of Violence, les individus sont soumis au même problème de définition que les images qu’ils regardent. Il y a quelque chose sinon de « mal fini », en tout cas de « pas clair » que l’un des personnages du récit, en l’occurrence la jeune actrice-cascadeuse Cat (Traci Lind), ne cesse d’appuyer tout au long du récit en demandant à ses interlocuteurs de définir telle ou telle chose – une sorte de défi/devinette très Saint-Exupéry dans l’âme.

La question-pivot du récit est là : comment définir quoi que ce soit dans un monde qui tend vers une confusion tous azimuts ? On laissera chacun libre de soumettre le mot « violence » à cette interrogation délicate – avec le risque de voir le vertige se changer vite en un manège sans fin et sans solution – et on se focalisera plutôt sur la façon qu’à Wenders d’incarner cette déperdition à l’écran. Son goût pour la peinture et la photographie le motive d’abord à jouer avec leurs imageries respectives, notamment dans deux scènes qui convient Edward Hopper en tant que cobaye. Dans la première, Ray isole sur son moniteur vidéo l’image d’une femme assise à sa fenêtre d’immeuble, à l’image de bon nombre de façades urbaines peintes par Hopper – il suffit alors d’un effet de zoom et de recadrage pour salir et pervertir l’effet de reproduction. Dans la seconde, on monte encore d’un cran dans l’explicite via la citation du mythique Nighthawks sous la forme d’un décor de cinéma où les dialogues les plus plats et les enjeux les plus convenus ont force de loi – ou comment traiter l’imagerie mythique du diner sous la forme d’un décor rempli n’importe comment par Hollywood. On sent que l’image est ici destinée à « vider » ou à finir « vidée ». Au fond, c’est exactement ce qui s’applique à ce Los Angeles filmé par Wenders : chaque espace sonne creux à force d’être épuré de sa vibration humaine, chaque distance s’agrandit au sein d’une mégalopole si fidèle aux thèses de Baudrillard sur « l’anéantissement de la culture dans la géologie », chaque ébauche de contact avec l’Autre est vouée à finir tuée dans l’œuf. Le paradoxe suprême que révèle The End of Violence tient dans ces êtres qui se croisent sans jamais se rencontrer. Evolution en bocal, espace-temps sous cloche, prison générée par le cadre et l’image : c’est là la trinité assurée pour des voyeurs pourtant presque aveugles et des connectés pourtant incapables de communiquer. A l’image de ces freeways qui reviennent en leitmotiv dans le film (dont un échangeur déjà aperçu dans Paris, Texas), la perte de sens (= sensation) et la persistance du sens (unique) rendent la fiction désaxée, privée d’un centre névralgique (enjeu ou protagoniste), donc au bord de l’effondrement. D’aucuns n’ont pas manqué d’y voir le signe que Wenders s’égarait dans son propos quand il ne tournait pas carrément en rond. Ils auraient dû se montrer plus attentifs aux panneaux de ralentissement que le cinéaste avait consciemment planté tout au long de sa route.

A quel(s) genre(s) se rattache The End of Violence ? Le thriller et l’espionnage, bien sûr. Or, ici, le suspense inhérent au premier a l’air d’être mis sur pilotage automatique (on sent une arythmie bel et bien recherchée) et les conventions propres au second sont comme des poncifs que l’on récite sans chercher à les transcender. A priori, rien ne manque : un kidnapping, un double meurtre, un engrenage dangereux, une organisation secrète, une trahison, un zeste d’érotisme, une surdose de paranoïa, une enquête policière, des tueurs sans pitié… Que du déjà-vu à peine grossi par la caractérisation (flics au cynisme carabiné, tueurs chamailleurs en mode Coen du pauvre, Big Brother avec la tronche de Mr Propre), mais que l’on observe sans cesse à distance, à l’instar de cette femme de ménage qui recule apeurée tout en faisant face à la menace en lunettes noires qui la dévisage. Idéologie et identification sont des principes que Wenders n’impose jamais ici à qui que ce soit. Sa position est celle de celui qui, au sein du réel, trouve l’angle mort prompt à le libérer de tout conditionnement – lequel est en soi une forme de violence. Cette position est aussi celle du personnage de Mike : après avoir échappé à la mort, celui-ci laisse un vide en s’évanouissant dans la nature – chose impensable dans un monde sous surveillance – et rejoint la famille de ces « invisibles » qui font tourner la société (ici une famille de jardiniers mexicains). Va-t-il alors enquêter sur ce qui lui est arrivé et reconquérir ainsi son aura de producteur à succès ? Même pas : son obsession à rester caché amplifie la décélération du rythme du récit et contrarie ainsi la dynamique d’un genre (le thriller d’espionnage) que l’on sait peu habitué à ce genre de surplace. Le temps passe, encore et encore (on saute quatre semaines à deux reprises), au point que tout ce que relève du code du genre (comme une bagarre dans un bar) soit expédié fissa et frustrant par réaction. Si la violence filmée et notre désir d’en consommer se devaient d’être pris à leur propre piège, c’est ainsi que Wenders y parvient. De même que le fond caché de son intrigue, à savoir l’usage pro-violent d’un outil censé éradiquer la violence, lui permet d’éclairer la contradiction inhérente à toute forme de lutte contre la violence – ce mot a-t-il déjà été autre chose qu’un substantif abstrait ?

Si porte de sortie il y a, elle tient bien évidemment dans le lien qu’il s’agit ici de (re)bâtir entre les scènes et les personnages. Là-dessus, c’est peu dire que le scénario écrit par Nicholas Klein se montre stratégique à souhait. Dans le cas des scènes elles-mêmes, le lien s’opère par le raccord direct. Des exemples ? L’atelier de lecture auquel participe Cat s’achève par sa confession à propos du père qu’elle n’a jamais connu, et la scène d’après montre Ray amorçant un discours sensible avec son père vieillissant (Samuel Fuller, qui décédera peu après la sortie du film). Une petite fille, à qui Ray montre la galaxie d’Orion par le biais de son puissant télescope, pense alors à l’être qui lui manque le plus et qui lui semble tout aussi éloigné que les étoiles – une scène vite suivie par l’intrusion discrète de Mike dans sa propre maison où il observe de loin l’être aimé (qu’il n’a pas revu depuis longtemps) sans jamais chercher à lui signaler sa présence. A une réflexion de Paige sur les émotions et les intentions qui seraient capables d’influer sur la réalité, Doc répond par la théorie des particules selon laquelle ce que nous regardons est perpétuellement destiné à (nous) changer, et tout de suite après, le récit embraye sur une pensée off de Mike qui souligne à quel point ces deux tueurs qui ont failli l’abattre de face ont quelque part contribué à le « changer ». La narration de The End of Violence fonctionne très souvent ainsi : le basculement d’une scène à l’autre opère une prolongation du sujet initial par un écho très direct, quand ce n’est pas chaque nouvelle scène qui se construit comme une démonstration détournée de la précédente.

Dans les cas des personnages, lorsqu’il s’agit pour eux de retrouver le lien qui les unit par-delà les images qui les isolent chacun dans leur bulle, ils s’en chargent d’abord eux-mêmes avant que le découpage ne prenne le relais. Ainsi donc, cette déclaration d’amour de Doc à Cat est en soi un moment de bascule : une frontière a été franchie, un corps-à-corps a eu lieu, un lien romantique s’est créé. Et c’est après que l’image et la bande-son s’accordent à ce lien en faisant se rejoindre deux scènes par un fondu enchaîné (le seul du film !) et en laissant la musique perdurer d’un cut à l’autre. Tout ceci conduit logiquement à ce happy end situé à l’extrémité d’une jetée, là où se dessinent sereinement les signes d’un « nouveau monde » : des écrans qui ont plié boutique, des personnages qui embrassent leur statut de page blanche prête à réécrire, des regards qui se tournent enfin vers l’Autre et/ou vers l’horizon, le retour de l’innocence qui signe la fin de la violence.

Petit retour en arrière. Il aura fallu attendre à peu près la moitié du film, via une scène montrant le tournage d’un film hollywoodien, pour entendre un obscur réalisateur européen s’exprimer ainsi : « Pourquoi je fais des films en Amérique ? J’aurais dû rester en Europe ». Etait-ce vraiment Wenders lui-même qui vidait alors son sac par l’intermédiaire de cet alter ego joué par Udo Kier ? Disons que si cette question a souvent traversé la carrière de Wenders, son sens était ici plus retors à clarifier. Osons penser que point d’aigreur n’était à dénicher dans cette réplique et que le cinéaste prenait plutôt acte du risque à se frotter aux nouveaux régimes d’image en activité. L’état final de The End of Violence montre bien que sous couvert de la fiction paranoïaque et de la peinture du système hollywoodien, il lui importait d’architecturer et de tailler son film à l’échelle même de sa réflexion. Si le monde contemporain a désormais basculé de l’écrit à l’image, alors Wenders en retranscrit ici la dualité, digne de celle qui caractérise ce personnage de producteur contraint de mener une double vie. Sur ce dernier point, notons que le choix d’un Bill Pullman post-Lost Highway paraît d’autant plus incontestable que l’on relève bon nombre de liens étroits entre les deux films : même producteur (Deepak Nayar), même décoratrice/costumière (Patricia Norris), même approche d’individus troubles et/ou doubles dans un univers violent, même peinture d’un Los Angeles désaxé et fantomatique, même présence d’un « observatoire » et d’images enregistrées au sein du récit. Que faut-il en déduire ? Lynch et Wenders, même combat ? Pas concrètement, mais pour ce qui est de retraiter en laboratoire les conventions des genres à explorer et les signes tangibles d’un réel en mutation (et pas seulement le cinéma lui-même), une certaine parenté s’impose dans la démarche. Et quand bien même la démarche de Wenders n’est pas exempte de faux pas (on pourra regretter une voix off un poil trop illustrative), elle détonne tellement que l’on se refuse à pinailler. C’est trop rare en soi.