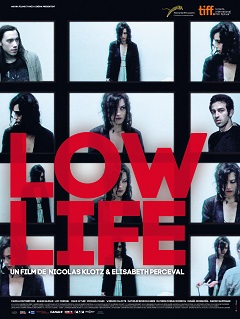

REALISATION : Nicolas Klotz, Elisabeth Perceval

PRODUCTION : Agora Films, Les Films du Losange, Maïa Cinéma, Rhône-Alpes Cinéma

AVEC : Camille Rutherford, Arash Naimian, Luc Chessel, Winson Calixte, Michael Evans, Maud Wyler, Mathilde Bisson-Fabre, Mathieu Moreau Domecq, Ismaël de Begoña, Marie Kauffmann, Hélène Fillières

SCENARIO : Nicolas Klotz, Elisabeth Perceval

PHOTOGRAPHIE : Hélène Louvart

MONTAGE : Rose-Marie Lausson

BANDE ORIGINALE : Ulysse Klotz, Romain Turzi

ORIGINE : France

GENRE : Drame, Fantastique, Thriller

DATE DE SORTIE : 4 avril 2012

DUREE : 2h14

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Une communauté de jeunes gens s’organise dans les différents quartiers de Lyon afin de s’opposer aux actions policières visant à évacuer des squats remplis de personnages en situation irrégulière. Une nuit, en venant en aide à un squat d’Africains, Carmen fait la rencontre de Hussain, jeune poète afghan. Fous amoureux, les deux amants ne se quittent plus. Mais une malédiction plane dans la ville : des papiers portent la mort, des corps tombent. Paniquée à l’idée qu’il se fasse arrêter, Carmen lui interdit de sortir et s’enferme avec lui. Peu à peu, Hussain a le sentiment qu’elle le surveille…

Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval déploient ici leur vision poétique d’une génération rebelle en proie à un monde régi par le contrôle. Une expérience totale, hypnotique, plastiquement sublime.

Il nous arrivait de ne plus nous réveiller. Je ne m’apercevais jamais du moment où l’on s’endormait. Après l’amour, nous nous glissions avec plaisir dans la peau du dormeur, et dès que j’ouvrais les yeux, le monde m’apparaissait sans joie, tellement vieux, usé jusqu’à l’écœurement.

Alors, très vite, on replongeait dans ce monde sensible, heureux, où tous les hommes dorment dans l’égalité du même sommeil. Et cet endroit du monde, ce grand sommeil égal de la terre toute entière que partagent ceux qui dorment ensemble, nous l’appelions « low life ».

Plus de peine. Plus de passé. Plus rien ne nous distinguait des autres dormeurs.Hussain (Arash Naimian)

Le titre de ce film de Nicolas Klotz (pour une fois coréalisé avec son épouse et coscénariste Elisabeth Perceval) aurait très bien pu coller à ses trois précédents. Le temps d’une trilogie focalisée sur notre rapport à l’étranger, le couple avait su filmer, non sans un certain lyrisme, des corps perpétuellement soumis au dépouillement de tous leurs droits par la société française : les naufragés de la rue dans Paria, les clandestins africains dans La Blessure, les travailleurs passés à la broyeuse capitaliste dans La Question humaine. Tout leur cinéma était ainsi charpenté : une captation des injustices créées par nos sociétés culturellement dominatrices, dont l’étude concrète irait de pair avec une forme on ne peut plus poétique. Passée cette « trilogie des temps modernes », que reste-t-il à filmer ? La résistance, bien sûr, qui se veut la suite logique de l’ostracisme et de l’intolérance. Le sujet est simple : une jeunesse moderne et indignée, désireuse de changer le monde et le cours de l’Histoire, s’oppose à la politique d’expulsion des sans-papiers dans une société obsédée par le contrôle et la surveillance. Le traitement du sujet est plus osé : en lieu et place de ce naturalisme 100% pur jus qu’un sujet aussi actuel et sensible devrait en principe exiger, le tandem formé par Klotz et Perceval opte au contraire pour une forme assez délirante, au travers de laquelle l’omniprésence du mythe alimente jusqu’au bout la révolte du paria. Une révolte exprimée à hauteur de mythe, en somme, via la convocation de divers fétiches référentiels et cinéphiles : la sécheresse antipsychologique de Bresson, le fantastique suggestif de Tourneur, l’imaginaire des sociétés secrètes si chères à Rivette, la poésie claustro sauce Garrel, sans oublier tout un vivier poético-théâtral qui irait de Heiner Müller jusqu’à Alain Badiou. Reste que la nuance a ici voix au chapitre. Le geste de cinéma radical que représente Low Life n’est pas juste tranchant. Il est surtout à double tranchant. Tant et si bien que tout effort déployé à le défendre ad mordicus devra se coltiner à un moment donné le double effet retors de cette radicalité. Passage obligé dans lequel il sera nécessaire de s’engouffrer, histoire d’en ressortir avec la sensation d’avoir été piégé, pour ne pas dire carrément ensorcelé, par un authentique film-vaudou.

Même si le parallèle n’a pas manqué d’être fait à la sortie du film, le titre Low Life ne se voulait pas un clin d’œil à celui du troisième album de New Order. Il n’en reste pas moins que la musicalité du film lorgne si clairement du côté de la new wave, aidée en cela par la BO électro-planante cocomposée par Ulysse Klotz (oui, le fils de), que l’on ne peut s’empêcher d’alimenter cette connexion implicite. Ce n’est pas notre faute, c’est juste que le film est plus fort que celui qui le regarde, parce qu’élaboré comme un précis de résistance entièrement porté par les vibrations physiques et poétiques de ceux qui en sont acteurs ou témoins. La force de l’image et du son prend ici le dessus sur tout ce qui relève du sens le plus évident, et d’entrée, il semble capital de cibler le point délicat du film, à savoir l’écriture de ses dialogues. Le triple mouvement qui cimente le premier quart d’heure du film est, à ce titre, un défi lancé au spectateur. D’abord une amorce poétique sur une jeune femme (jouée par Mathilde Bisson-Fabre), habillée en robe de soirée et marchant pieds nus dans la nuit lyonnaise, qui répète les vers métaphoriques d’Hamlet-machine :

Je suis Ophélie que la rivière n’a pas gardée.

La femme à la corde, la femme aux veines ouvertes, la femme à l’overdose sur les lèvres de la neige, la femme à la tête dans la cuisinière à gaz.

Hier j’ai cessé de me tuer.

Je suis seule avec mes seins, mes cuisses, mon ventre.

Je démolis les instruments de ma captivité, la chaise, la table, le lit. Je ravage le champ de bataille qui fut mon foyer. J’ouvre grand les portes que le vent puisse pénétrer et le cri du monde. Je casse la fenêtre.

De mes mains sanglantes je déchire les photographies des hommes que j’ai aimés et qui ont usé de moi sur le lit, sur la table, sur la chaise, sur le sol. Je mets le feu à ma prison. Je jette mes vêtements au feu. Je déterre de ma poitrine l’horloge qui fut mon cœur.

Je vais dans la rue, vêtue de mon sang.

Ensuite une discussion entre étudiants à propos de la fin des utopies, juste après avoir observé un danseur de flamenco dans un bar lyonnais. Enfin ces mêmes étudiants qui, au son des cocktails Molotov et d’un « Pétain, reviens, t’as oublié tes chiens ! », se confrontent aux troupes de police venues évacuer en pleine nuit un squat d’Africains.

Où se trouve donc le défi dans ce début, ici vite résumé, de Low Life ? Pas tellement dans le propos engagé du couple de réalisateurs, ici tangible sans effort. Le défi lancé à l’auditoire est avant tout auditif parce qu’il réclame de lui une désactivation de son décodeur de sens au travers de tout ce qui peut être dit et entendu. C’est que les étudiants de ce récit, tous issus du cocon bourgeois, exhalent d’entrée une aura susceptible de faire grincer des dents. Quand bien même on les sent aisés, politisés, animés par un vrai esprit de communauté et un intérêt commun pour le vivier culturel (de la poésie à la philosophie), leur look bohème et la façon dont ils s’expriment ont tôt fait de les reléguer en théâtreux dépressifs (au mieux) ou en khâgneux champions de la branlette tartuffe (au pire), qui déclament au lieu de parler, qui singent la tragédie antique dans une époque aux antipodes. Voilà l’épreuve : une forte grimace introductive face à un film qui se prétend militant là où on le sent surtout s’écouter parler dans une langue artificielle, imbitable et ridicule à souhait. On est là face au premier piège qu’il s’agit de contourner. Si la parole a ici une fonction, ce n’est pas d’être cohérente ou précise, mais avant tout musicale et excessive, tel un jet de rébellion désordonnée contre tout ce qui aliène et/ou qui relève de la règle. Si l’on se raccorde à la fameuse théorie durassienne, le cinéma serait censé amener la parole écrite vers sa destruction – la faire vivre et vibrer trop fort en est donc la garantie. Dans Low Life, on prend la parole comme on prendrait de la drogue, on disserte comme on se shooterait, histoire d’éprouver et d’épuiser son propre corps. Les poètes sont donc des guerriers dont les mots sont les balles qui les perforent eux-mêmes. Et le corps se cale ainsi sur la parole, comme le reflète très bien l’agaçant Charles (Luc Chessel), faux poète maudit mais véritable asperge crypto-rimbaldienne, qui adopte le comportement d’un serpent lorsqu’il se déplace autour de ceux et celles qu’il côtoie. Les personnages de Low Life ne sont pas des êtres de chair et de sang, mais des zombies nyctalopes, somnambules, animés et désincarnés à la fois, en rupture d’un réel trop prosaïque, en état second perpétuel. Et ainsi, là où d’aucuns fustigeront à coup sûr les contours d’un film bobo, on se montrera moins péremptoire et plus nuancé en parlant au contraire d’un film gogo – gauchiste et gothique.

C’est que Klotz et Perceval revendiquent ici le lyrisme le plus total, et, de par tous les choix conceptuels et stratégiques qu’ils installent dans chaque strate de l’objet-film, tutoient le sans-faute sans trop d’effort. Structuré en deux temps, Low Life procède ainsi par couches successives dans sa peinture des nouveaux parias : à la présentation de ces étudiants rebelles et des relations (souvent sentimentales) qui les sous-tendent succède ainsi la réalité des sans-papiers, assaillis par les OQTF et les descentes de police, et parmi lesquels se détache très nettement Hussain (Arash Naimian), un poète afghan dont la jeune étudiante Carmen (Camille Rutherford) tombe amoureuse au point de prendre le risque de l’héberger clandestinement. La première couche rejoint ainsi la seconde pour dessiner le propos central : comment une génération peut-elle désormais s’engager face au système et incarner une nouvelle forme de résistance ? Klotz et Perceval font mine d’y répondre par des mots (c’est un leurre, on insiste !) pour mieux transmuter la réflexion par tout le reste – décors, symboles, ambiances. Reconnaissons que le choix d’avoir situé l’action dans la capitale de la Résistance n’a rien de hasardeux, même si l’écho au contexte de l’Occupation nazie évite ici les analogies douteuses (c’était là le fond problématique de La Question humaine) au profit de connexions diffuses et lisibles par tous (à l’image des Juifs autrefois cachés par les Résistants, Hussain doit ici se réfugier dans une « chambre secrète » verrouillée et cachée derrière une armoire). C’est au contraire l’architecture de la ville, et en particulier celle du Vieux Lyon et de la Croix-Rousse, qui offre un vrai « plus ». Traboules labyrinthiques, berges de la Saône transfigurées en rivages chamaniques, escaliers en pente cadrés de façon à donner l’impression que les parias et les résistants s’enfoncent toujours plus dans les profondeurs de la cité : le décor lyonnais permet ici d’opposer brillamment la surface du réel à son versant underground, là où se terre l’âme de la rébellion et de la clandestinité.

Mais du coup, en quoi vivre la low life est un geste militant ? La réponse est dans la citation mise en exergue plus haut, qui multiplie de facto le facteur interprétatif : faut-il y voir l’idée d’un combat sociopolitique mené en clandestinité par le biais d’une « vie souterraine » (la traduction littérale du titre), ou alors, et c’est là l’hypothèse que l’on a envie de privilégier, un éloge communautaire de la paresse, détaché des lois et de la politique pour s’en aller sonder d’autres perspectives de société et d’utopie ? Inventer le nouveau combat d’une génération, en dessiner les formes et les armes par l’état second et non par l’Etat premier : c’est une mise en perspective que Klotz et Perceval infusent tout au long de leur film, et là encore par le biais de personnages très caractérisés au-delà de leur aura erratique. La situation économique du corps étudiant – identité, travail, chômage – n’est jamais évaporée du récit : que l’on soit en train de rédiger une thèse ou de finir ses études, la vie professionnelle n’est plus ici porteuse de désir et d’avenir. Subversion maousse que voilà : le chômage n’est plus vu ici comme une menace mais comme une occasion, celle d’interrompre le cours violent d’une existence soumise à l’effort et à l’épuisement de ses propres forces au profit du système. Pouvoir enfin dormir d’un sommeil d’amnésie, tutoyer cette fraternité nocturne après tant de solitude diurne, c’est là le signe d’un « temps retrouvé ». Et d’une double communauté (la jeunesse engagée et les réfugiés sans-papiers) qui rassemble ses forces dans le combat et construit surtout son dialogue en milieu isolé, à savoir dans le lit des amants du nouveau millénaire, le long de longues nuits à s’abreuver et à s’apprendre. On en revient à la scène d’intro du film, dans laquelle observer un danseur de flamenco dans l’arrière-salle d’un petit bar lyonnais faisait a priori sentir aux étudiants que le partage communautaire n’était plus qu’une utopie morte. On saisit bien que c’est le cadre lui-même qui chuchotait cela : pièce sous-éclairée, plafond très bas, public compressé, sensation d’étouffement, art pratiqué de façon presque confidentielle. Or, c’est en acceptant de rester caché que l’on peut agir, vivre, vibrer et peut-être aimer.

Le film met en lumière un fascinant paradoxe : l’amour s’impose à défaut de s’exposer, il isole au lieu de libérer, il se libère et se régénère lorsqu’il est cloisonné. La jeune génération rebelle de Low Life n’apparaît ainsi jamais plus intense et électrique que lorsqu’elle agite et exprime ses forces en huis clos. Elle se sait hantée, et exprime sa révolte en tirant profit de l’exil et en s’abandonnant à la transe. C’était déjà ce qu’exprimait très bien Philippe Garrel dans Les Amants réguliers, à travers cette génération soixante-huitarde qui, consciente de l’échec vers lequel l’insurrection sociale ne cessait de se rapprocher, réinventait son utopie communautaire – et amoureuse – dans le cadre d’un loft temporairement gagné par le vertige de la fête et de l’opium. C’est aussi ce que Klotz et Perceval accomplissent ici, avec toutefois une propension au symbole limpide et à l’abandon sensoriel qui les place en position de force face à la poésie désenchantée de Garrel. Des corps en décors qui s’étreignent en douceur dans la semi-pénombre, qui s’abreuvent de musique électro, qui se meuvent comme des plantes en train d’autogérer leur nouvel écosystème, qui inventent leurs codes et rêvent leurs utopies dans des dédales à l’abri de la lumière du soleil. Si l’on cherche un film censé prouver que les nuits sont toujours plus belles et plus enveloppantes que les jours, celui-ci conviendrait très bien. Tout comme L’Âge atomique, très beau météorite sensoriel qui aura surgi quelques mois après la sortie de Low Life, et dans lequel Helena Klotz (oui, la fille de) filmait une jeune génération éthérée et gagnée par le spleen, cherchant son absolu en errant à travers une nuit fantasmagorique, territoire de tous les possibles. Deux films, un seul et même esprit.

Il n’en reste pas moins que l’amour, et plus largement l’attention portée à l’autre, peut lui aussi devenir un sujet de méfiance. Qui observe qui ? Qui surveille qui ? Qui contrôle qui ? Regarder, photographier : lorsque Carmen utilise son appareil, est-ce pour donner un visage à ceux qui crient leur identité, pour apprendre à voir dans la nuit, ou plus précisément pour surveiller le corps de l’autre ? Ce qu’elle impose à Hussain, à savoir lui interdire coûte que coûte de sortir de chez elle, a-t-il valeur de protection (elle veut lui éviter d’être arrêté) ou de contrôle (elle veut le garder pour elle toute seule) ? Et que dire de la présence toujours plus fantomatique de Charles, amant délaissé de Carmen qui continue malgré tout de la suivre en se terrant dans l’obscurité : n’est-ce pas là le signe que le contrôle et la surveillance ont désormais pénétré cette génération rebelle, comme l’ultime scène du film semble en entretenir l’hypothèse ? Une chose en cache toujours une autre. Même l’activisme politique, ici secret et révolté, a tôt fait d’en révéler un autre, au-delà du réel, et c’est là que le film élargit encore la portée de son symbolisme. L’influence du cinéma de Jacques Tourneur a pu être revendiquée par Klotz lui-même, et on voit bien en quoi. Dans Rendez-vous avec la peur, on voyait en effet un docteur nommé Karswell, obsédé par les expériences démonologiques, en train de glisser un parchemin couvert d’inscriptions runiques dans la poche de sa victime, la condamnant ainsi à mort. Low Life reprend ce mécanisme en l’enrobant d’une grosse couche subversive : par le biais d’un imaginaire de série B (en l’occurrence le vaudou) qui active ici une guérilla sourde, un maléfice transforme le document OQTF en lettre de mort, semi-brûlée et maculée de terre, comme autrefois les pages empoisonnées du mystérieux livre du Nom de la Rose. Ou comment un « arrêté mortel » prend tout son sens en se réincarnant en nouveau gri-gri sensé faire reculer le « mauvais œil ».

Les mots de l’insurrection se confondent ainsi avec ceux de la magie quand le vaudou s’invite dans l’équation, lançant sa « force de mort » contre un système toujours plus orwellien. Même la désobéissance civique que prône Carmen face à une commissaire glaciale et bornée (Hélène Fillières) est en soi une façon de dialoguer avec la magie, tant les lois de la société humaine sont ici décrites comme faibles et inefficaces face à un pouvoir d’ordre supérieur, pour ne pas dire carrément métaphysique. De ce fait, tout perd son sens, à commencer par ces papiers tant espérés par l’individu : ce dernier est contraint à se fondre dans la masse quand il les possède, et il exprime sa révolte d’ordre criminel quand on les lui refuse. En gros, soit le système tend à l’invisibiliser, soit il use des caméras pour le capturer et des écrans pour en propager l’image déformée. L’image filmée est une arme, la caméra également – on parle aussi bien de celle de la vidéosurveillance que de celle utilisée par Klotz et Perceval. Les corps ont beau ainsi être potentiellement arrachés à l’être aimé, privés de leur identité, voire même ensorcelés et tourmentés par les démons de l’Histoire, ils ne cessent d’être transcendés et sauvés par l’art et l’imaginaire. D’où le fait que le seul moyen d’échapper au contrôle et à la surveillance ne puisse être que celui exprimé par Hussain via sa définition du low life : le sommeil. Là où l’imaginaire trouve sa meilleure porte d’entrée, loin des éternels clivages du monde réel. Là où la nuit devient ce cocon protecteur, où l’on reste en mouvement par le biais d’une fluidité lente et douce (les travellings de la caméra se calent sur le déplacement des personnages), où l’on barricade et protège son intimité entre quatre murs tandis que l’extérieur hurle son désir d’une guerre dont on n’ose pas prononcer le nom.

Au début, on a eu du mal à rentrer dans ce film. A la fin, on se surprend d’avoir encore plus de mal à en sortir. Sans doute parce que le résultat est bien trop obsédant pour s’effacer aussi facilement de l’esprit. Ce propos inoculé par les sons et les images, ces mots qui ont fait mine de déverser du blabla nébuleux pour finalement se concentrer sur les idées claires, ces sons qui ont rendu le découpage aussi planant qu’hypnotique, ces images ensorcelantes qui invitaient à voir à travers l’obscurité de la nuit… Tout ce qui reste en tête après la projection du film laisse des traces dont on perçoit qu’elles vont nous accompagner encore longtemps, ce qui donne la pleine mesure de ce vaudou filmique dont Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval furent pour le coup les sorciers. Si l’on accepte de partir du principe que voir un film consiste à accepter de se laisser prendre par le cinéma, aussi bien pour entamer un dialogue silencieux avec lui que pour se sentir détourné de cette domination culturelle dont les médias de masse sont l’instrument, alors Low Life possède les contours d’une révolution faite film : courageux, idéaliste et naïf, donc plein de promesses qu’il honore ou qu’il subvertit au gré de la liberté de ton et d’action dont il jouit. Expérience totale autant que pur objet sensoriel, ce geste de cinéma, s’il sera certes difficile à appréhender pour certains, ne manquera pas de subjuguer le cinéphile en quête non pas d’un fond ou d’une forme mais d’un sortilège d’alchimiste capable de relier et de transcender imperceptiblement les deux. Ce genre de film nous manque. Ce film-là nous comble.

Nous nous imaginons qu’il suffit de fermer obstinément les yeux devant certaines choses pour qu’elles cessent d’exister. Mais leurs effets dévastateurs continuent de détruire ce qui nous reste d’humanité.

J’ai vu comment les images qui surveillent s’emparent d’une vie, nous volent nos sourires, nos gestes, défigurent tout, et nous ne savons plus qui nous sommes ni à quel point nous sommes perdus…

Qui nous observe ?

Qui contrôle nos corps bien dressés ?

Qui s’amuse à nous tourner en dérision ?

« Pour votre sécurité », dit-on…

Et nous marchons, marchons…Dialogue off de Carmen (Camille Rutherford) à Charles (Luc Chessel)