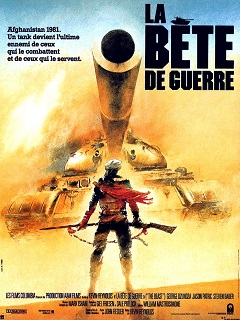

REALISATION : Kevin Reynolds

PRODUCTION : A&M Films, Brighstar Films, Columbia Pictures

AVEC : George Dzundza, Jason Patric, Steven Bauer, Stephen Baldwin, Don Harvey, Erick Avari, Kabir Bedi, Chaim Jeraffi, Shoshi Marciano, David Sherrill

SCENARIO : William Mastrosimone

PHOTOGRAPHIE : Douglas Milsome

MONTAGE : Peter Boyle

BANDE ORIGINALE : Mark Isham

ORIGINE : Etats-Unis

TITRE ORIGINAL : The Beast

GENRE : Action, Drame, Guerre

DATE DE SORTIE : 7 septembre 1988

DUREE : 1h52

BANDE-ANNONCE

Synopsis : En 1981, au cours de la première guerre d’Afghanistan opposant l’armée rouge de l’Union soviétique et les moudjahidines de la résistance afghane, un escadron de chars de combat T-55 attaque un village et massacre ses habitants. Sur le chemin du retour, l’équipage de l’un des blindés mené par un commandant tyrannique et paranoïaque s’égare dans le désert afghan. Il est pris en chasse par des Afghans équipés d’un lance-roquettes RPG-7 qui mettent tout en œuvre pour venger les civils tués lors du massacre perpétré par les forces soviétiques…

En 1988, bien avant ses blockbusters avec Kevin Costner, Kevin Reynolds signait un incroyable film de guerre, relecture aride et surpuissante du conflit soviéto-afghan et du mythe de David & Goliath.

Pour bien mesurer ce que La Bête de guerre a de stupéfiant dans la tradition ricaine des films de guerre, il suffit déjà d’essayer de se faire à l’idée que tout son scénario repose sur une pièce de théâtre. Créée en 1986 par le dramaturge William Mastrosimone, la pièce Nanawatai (« asile » en pashto) déroulait dans un cadre de huis clos (le décor d’un temple) une confrontation violente entre les différents soldats d’un tank russe durant la deuxième année de l’invasion soviétique en Afghanistan. Une pièce qui, de par ses implications antimilitaristes et mythologiques, allait soudain taper dans l’œil d’un jeune réalisateur texan quasi inconnu à l’époque. Lorsque La Bête de guerre sort en salles deux ans plus tard, c’est peu dire que le nom de Kevin Reynolds n’a pas de quoi frapper fort le cortex des cinéphiles. En effet, le bonhomme n’est pas encore aux commandes de sa future relecture de Robin des Bois (qui sera le plus gros succès de sa carrière) ni même en train de boire la tasse sur le tournage apocalyptique du portnawak poissonnier Waterworld (qui ruina considérablement son amitié avec Kevin Costner), mais juste le réalisateur d’un petit film intitulé Fandango et une sorte de poulain pour Steven Spielberg au vu de son travail appliqué sur la série Amazing Stories. Il y a donc de quoi sourire en le voyant non seulement s’attaquer au film de guerre pour son deuxième long-métrage, mais surtout tenter le pari de le situer en Afghanistan avec des protagonistes russes ou moudjahidines (donc avec zéro personnage américain à l’horizon !), qui plus est à une époque où le spectre du Vietnam hante encore les esprits. Et si l’on a envie de sourire en disant ça, ce n’est pas pour se la jouer sarcastique, bien au contraire. C’est parce que la parabole déguisée du mythe biblique de David contre Goliath – qui cimente une large partie de la dimension stratégique du scénario – se repère déjà facilement dans la conception même du film. Une donnée à garder précieusement en tête lors de la (re)découverte d’un des plus grands films de guerre jamais réalisés, signe de l’état de grâce d’un cinéaste qui n’avait jamais autant pété la grande forme qu’ici.

Un petit retour sur Fandango peut faire figure de solide introduction à La Bête de guerre. Cette production Amblin, devenue culte avec le temps en dépit d’un lourd échec commercial en 1985 et d’un Spielberg qui alla jusqu’à retirer son nom du générique, donnait déjà toutes les clés de la sensibilité de Kevin Reynolds pour les mythes (pas forcément américains) et de son goût pour la quête de survie d’un petit groupe d’hommes dans de grands espaces naturels. Dominé par un Kevin Costner au seuil de la trentaine, le groupe d’amis fraîchement diplômés de Fandango voyait sa virée dans le désert américain se teinter peu à peu d’anxiété et de mélancolie. Superposant alors le mythe de Peter Pan à tout un pan du western classique, Reynolds ne filmait rien d’autre que des « enfants perdus », programmés à profiter une dernière fois des « privilèges de la jeunesse » dans un décor ayant toujours métaphorisé la fin des idéaux et des illusions. A bien des égards, La Bête de guerre se veut presque le négatif de ce premier film, avec un groupe d’hommes à nouveau catapulté dans un territoire à l’horizon infini, mais peu drivé par l’amitié et l’entraide. Ici, c’est bien simple : on s’épaule moins qu’on ne se rentre dedans, tout en pulvérisant les obstacles un à un sur son chemin. On fait les présentations ? Le leader donne déjà le ton en matière de dureté : le commandant Daskal (George Dzundza, futur acolyte de Michael Douglas dans Basic Instinct) impose d’entrée son relief de tyran militariste et barbare qui tue comme il respire. Autour de ce « Tank Bang » belliciste, les bons et les mauvais rôles s’éparpillent : le soldat obéissant et flippé (un Stephen Baldwin pas encore « usual suspect »), le psychopathe flemmard (un Don Harvey qui a déjà l’air de se préparer pour Outrages), le collabo afghan en rupture avec l’archaïsme de sa propre culture (un Erick Avari qui deviendra par la suite un second couteau régulier chez Roland Emmerich), et le pacifiste insoumis et rebelle qui ne cesse de questionner le conflit dans lequel il patauge (un Jason Patric aussi intense et habité que dans Narc). Cinq hommes perdus dans le désert afghan, ici aux commandes d’un char d’assaut – la « bête » du titre – qui sera autant le chasseur d’ennemis que l’ennemi à chasser.

Reynolds souhaitait accoucher d’une vision sale et laide de la guerre, et c’est peu dire que sa scène d’ouverture se veut claire comme de l’eau de roche sur ce point-là. S’ouvrant sur le massacre d’un petit village afghan, le cinéaste met tout de suite le paquet en matière de scènes choc : maisons immolées, villageois exterminés (enfants compris !), sans parler de l’écrabouillage d’un pauvre paysan sous les chenilles du char – une scène épouvantable qui en a traumatisé plus d’un. A priori, les enjeux ont l’air limpides (les soviétiques quasi-nazifiés d’un côté, les victimes afghanes de l’autre), mais il convient d’être attentif à tout ce qui va suivre, tant le cinéaste va s’ingénier moins à inverser les rôles qu’à alterner les points de vue. Démarche assez inédite pour un film de guerre : là où la logique du genre semble imposer d’approfondir un conflit en creusant le plus possible l’un des deux camps, Reynolds tient jusqu’au bout le pari d’explorer les deux points de vue, switchant de l’un à l’autre tout en dressant de très savantes passerelles narratives. En outre, bien que le film récupère les conventions du western (une intention criée dans chacun de ses photogrammes), jamais le scénario ne sert la prédominance d’un regard orienté face à un ennemi relégué au rang de menace abstraite, comme pouvait l’être la présence des Indiens d’Amérique dans les premiers westerns classiques. Ni partisan ni manichéen, Reynolds creuse une situation über-chaotique, dissèque les caractères au scalpel, décèle des ambiguïtés par-ci par-là (le bon soldat russe qui pratique la rébellion, le résistant afghan tiraillé par son statut de « guide vengeur » suite au massacre de sa famille, etc…) et déroule une double tension parallèle sur des rapports de force où tout tient sur le même schéma : subir ou résister à la « folie » (au sens large) du chef du groupe.

En matière de mise en scène, le cinéaste parvient à faire beaucoup avec peu, jouant à loisir sur la dimension léonienne du cadre (des plans extrêmement larges où les visages prennent tout le cadre quand les silhouettes ne se font pas écraser par le décor) et tutoyant même parfois l’efficacité exemplaire d’un Robert Aldrich. Sur ce dernier point, en effet, le spectre du mythique Attaque ! n’est jamais très loin pour ce qui est faire ressentir physiquement l’horreur de la guerre par un principe d’action pure (la violence est aussi rude pour les nerfs que l’atmosphère reste pressurisée jusqu’au bout) et pour peindre les rapports de force entre supérieurs et simples soldats. Reste que si le film se veut concret sur son traitement et modeste dans ses ingrédients (un désert, un tank, des soldats à pied, quelques armes…), la piste symbolique, pour ne pas dire métaphysique, s’impose en force. Sur la relecture biblique, d’abord, via le contraste symétrique des forces/faiblesses qui parabolise cette puissante relecture du duel de David contre Goliath (un char puissant mais peu agile et peu réactif, face à des soldats qui en sont l’exact inverse) et ce cri désespéré vers le ciel par lequel un éboulement frise le deus ex machina. Sur les implications mythologiques au sens large, ensuite, à travers un triple code d’honneur afghan (hospitalité, vengeance et offre d’asile) ici mis à profit pour relancer les dés du récit et du Rudyard Kipling en citation d’ouverture pour accentuer la lecture primitive et kamikaze du propos. Sur la dimension opératique de la mise en scène, enfin, allant du puissant souffle de la tragédie (ici jaugé par les choix d’angle et la progression narrative) à cette vision nocturne d’un char traçant un cercle de feu autour de lui en guise de bouclier – rien de mieux pour schématiser le char en tant que relais de la psyché aliénée de son chef salaud et belliqueux.

De par la force immersive de son découpage savamment structuré et de sa bande-son hypnotique (merci aux synthétiseurs de Mark Isham), La Bête de guerre donne parfois l’impression de revisiter du classique avec un regard neuf, ce qui n’est pas si étonnant quand on s’attarde sur la précision des choix de découpage de son réalisateur. Cadrant le très proche comme le très éloigné, donnant du relief aussi bien au facteur humain qu’à la démesure tellurique, Kevin Reynolds dessine une carte stratégique où le décor et l’individu entament une partie difficile, très loin du manichéisme outrancier d’un Rambo III sorti la même année. L’ambiguïté des caractères devient ici un paysage à délimiter et à creuser, tandis que la dimension des paysages désertiques a presque valeur d’entité vivante qu’il faut déchiffrer – ce long travelling latéral sur une paroi rocheuse striée de formes ondulatoires est à deux doigts de transformer un canyon afghan en un décor de science-fiction. A ce stade-là, il ne sert plus à rien de contester la puissance dévastatrice du résultat. Qu’importe si les Russes parlent ici dans la langue de Jimmy Carter. Qu’importe aussi si l’américano-cubain Steven Bauer ne passe clairement pas pour le choix de casting le plus adéquat pour incarner un moudjahidine ivre de vengeance, quand bien même sa très bonne prestation n’est pas à remettre en cause. Qu’importe enfin que le point de vue antimilitariste de Kevin Reynolds soit asséné un peu lourdement lors du face-à-face final entre le soldat rebelle et son chef parano. Non contente de tenir largement la dragée haute au récent Fury de David Ayer en matière de « film de guerre avec un tank », cette pépite hélas beaucoup trop méconnue tient toujours sa place au Panthéon des classiques du genre. Gageons que sa récente ressortie en Blu-ray amplifiera davantage sa force de frappe.