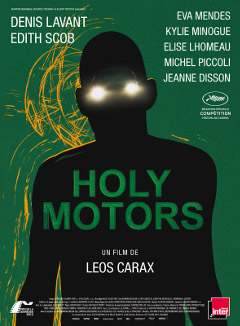

REALISATION : Leos Carax

PRODUCTION : Arte France Cinéma, Theo Films, Pandora Film Produktion

AVEC : Denis Lavant, Edith Scob, Kylie Minogue, Eva Mendes, Michel Piccoli…

SCENARIO : Leos Carax

PHOTOGRAPHIE : Caroline Champetier, Yves Cape

MONTAGE : Nelly Quettier

ORIGINE : Allemagne, France

GENRE : Comédie, Drame, Fantastique

DATE DE SORTIE : 4 juillet 2012

DUREE : 1h55

BANDE-ANNONCE

Synopsis : De l’aube à la nuit, quelques heures dans l’existence de Monsieur Oscar, un être qui voyage de vie en vie. Tour à tour grand patron, meurtrier, mendiante, créature monstrueuse, père de famille… Monsieur Oscar semble jouer des rôles, plongeant en chacun tout entier, mais où sont les caméras ? Il est seul, uniquement accompagné de Céline, longue dame blonde aux commandes de l’immense machine qui le transporte dans Paris et autour. Tel un tueur consciencieux allant de gage en gage. À la poursuite de la beauté du geste. Du moteur de l’action. Des femmes et des fantômes de sa vie. Mais où est sa maison, sa famille, son repos ?

Cette année, même si la majorité de la compétition cannoise reste encore à découvrir, on peut s’armer de certitude en considérant que deux très grands films auront illuminé une Croisette gâchée par une météo calamiteuse. D’une part, le nouveau Cronenberg, œuvre majeure et magistrale sur laquelle nous étions longuement revenus récemment, et bien sûr, le nouveau Carax, grand favori des critiques, météorite inattendu dont l’absence au palmarès n’aura pas manqué de faire grincer des dents. Maintenant qu’on a vu la bête, on se joint volontiers à l’avalanche de reproches qui furent adressés au palmarès établi par le jury de Nanni Moretti : si les deux années précédentes auront vu des artistes aussi précieux que Malick ou Weerasethakul accéder à la récompense suprême, 2012 fut pour beaucoup le signe d’un retour en arrière, celui où le cinéma à célébrer était moins le signe d’une audace à faire partager au public qu’un formatage festivalier prompt à porter au pinacle ce que l’on peut encore qualifier de « film cannois » (le terme est volontiers péjoratif). On n’ose même pas imaginer la joie immense qu’aurait représentée une Palme d’Or pour ce film sensationnel qu’est Holy Motors : d’une part, le sacre tardif d’un cinéaste maudit ressuscitant sous une forme olympique, et d’autre part, disons-le très clairement, la célébration du cinéma comme art vivant, déroutant et quasi thérapeutique. La phrase est certes un peu forte, mais tant pis, prenons le risque…

Il y a peu, la redécouverte du mal-aimé Pola X avait permis de mieux cibler le style de Carax, éternel écorché vif du cinéma français dont chaque nouveau film, en tout cas depuis Les amants du Pont-Neuf en 1991, apparaissait jusque-là comme un acte de kamikaze, un peu comme un dépressif qui jouerait sans cesse son avenir à la roulette russe. Si bien qu’au travers d’une longue errance cinématographique, son segment du film à sketches Tokyo pouvait prendre l’apparence d’un crachat bruyant. C’était évidemment faux : ce petit film intitulé Merde ne manquait pas de subjuguer ou d’agacer son public, mais il laissait émerger ce qui manquait cruellement jusque-là dans le cinéma de Carax, à savoir l’humour, l’inventivité foutraque et le rejet total des conventions (d’où le titre). Ce n’était pourtant qu’un essai. Avec Holy Motors, on quitte enfin le laboratoire pour se prendre une bombe à fragmentation dans la gueule. Et pour ce qui est de l’inventivité, Carax n’en mène pas large, tant son film atomise en 1h55 tout ce que le cinéma français peut faire de plus formaté et dénué de cojones. D’une mystérieuse scène inaugurale jusqu’à un plan final qui restera à coup sûr dans les annales du surréalisme à l’écran, le spectateur est baladé d’un univers à l’autre, d’un genre à l’autre, d’une émotion à une autre, comme un voyage imprévisible au cœur d’un art (le cinéma) qui fait travailler l’inconscient collectif en même temps qu’il déjoue les attentes liées à la question du « genre ». Holy Motors serait-il le film-somme de toutes les sensibilités cinéphiles ? Osons dire que oui.

On évoquait plus haut le film de Cronenberg, et ce n’est d’ailleurs pas un hasard, puisque le film de Carax répond à une question précise délivrée par Robert Pattinson au cours de Cosmopolis : « Où vont les limousines, la nuit, quand leurs propriétaires rentrent chez eux ? ». La réponse, on l’aura dans la toute dernière scène du film, dont le déroulé précis ne sera surtout pas spolié dans cette critique (on vous laisse la surprise). On notera toutefois qu’en plus de clarifier le kaléidoscope de sensations que le film aura fait naître en nous jusque-là, cette scène isole en son sein ce qui a certainement dû animer Leos Carax à travers ce récit bizarroïde : la peur de voir l’humain et la machine lier leur destin dans une extinction commune, la noyade de ces deux entités dans une bulle science-fictionnelle où tout ne serait que virtuel (les émotions comme les rapports humains), la fin d’une époque décidément rêvée où le terme « expérience » avait encore un sens.

L’ouverture du film, aussi anxiogène dans son ensemble que déconnectée du récit, pose déjà les bases du concept : une salle de cinéma où le public, filmé de face, se figent dans des postures de fantômes dénués de toute énergie interne. Nous voilà ensuite dans une chambre, où l’on entend des vagues et des mouettes, comme si l’on était sur un paquebot en pleine mer. Un dormeur en pyjama se réveille sur son lit, réveillé par des bruits bizarres : c’est Leos Carax. Pourtant, si l’on regarde par la fenêtre, il fait nuit, on voit très bien la ville, et on aperçoit un avion qui se pose juste à côté sur un aéroport. Puis voilà le dormeur qui touche le mur de sa chambre, aperçoit un trou dans le mur, y glisse une clé métallique qui est apparue à son majeur, ouvre cette porte cachée, et se retrouve dans la salle de cinéma (les bruits entendus venaient en fait du film projeté). Et tandis que l’assemblée reste mutique, un chien monstrueux apparait dans la salle sous forme d’une menace, visiblement prête à bondir… What the fuck ??? C’est pourtant clair : les spectateurs sont désormais des moutons endormis, biberonnés au cinéma formaté et chiant comme la mort, et il est grand temps de les réveiller. A la réflexion, on jurerait que Carax aurait récemment fait un horrible cauchemar d’artiste, duquel serait finalement née l’urgence d’improviser un rêve de cinéphile.

Puis le récit commence pour de bon, très simple en apparence : Monsieur Oscar (Denis Lavant) est un homme d’affaires très riche qui travaille à la bourse de Paris, et voyage dans sa superbe limousine blanche afin de respecter une suite de rendez-vous. Vous trouvez ça trop simple ? Pas de souci, on zèbre un peu le tableau : Oscar est en réalité un caméléon hors pair, ses rendez-vous quotidiens ne sont en réalité qu’une succession d’incarnations différentes qu’il doit accomplir autant que possible, et dans la limousine se trouve un vaste matériel de maquillage et de déguisement (ce qui en fait presque une loge de théâtre). Qui est donc ce type ? Un acteur ? Un extraterrestre ? Un deus ex machina qui créerait l’ordre ou le désordre parmi les humains ? On ne le saura jamais. Toujours est-il qu’on le suit durant une journée précise, passant d’un rendez-vous à l’autre au gré de son parcours en limousine, où chacun des neuf personnages qu’il doit incarner avant les douze coups de minuit aura une fonction bicéphale : à chaque fois une nouvelle existence vécue grâce au jeu d’acteur, à chaque fois une porte ouverte sur une approche différente du 7ème Art. Avec ce concept narratif en tête, Holy Motors prend l’allure d’un kaléidoscope cinéphile à trois niveaux de lecture : œuvre-somme sur l’éparpillement des genres filmiques sans cynisme ni jugement, tentative kamikaze de brouiller les codes d’une narration fluide, multiplexe à part entière où un cinéaste revisite aussi bien les films qui l’ont marqué en même temps que ceux qui composent sa propre filmographie.

Définissant à lui tout seul la construction narrative du film (si l’on excepte quelques imprévus qui vrillent plus d’une fois nos attentes), le terme « rendez-vous » n’est pas à prendre ici à la légère, tant il réussit à symboliser l’invitation que Carax tend envers son spectateur : voyager, expérimenter, flotter d’un lieu à l’autre, au cœur d’un Paris ultraréaliste dont le patchwork permanent entre le romantique et la modernité n’a jamais été aussi bien capté sur grand écran. Afin de jouer sans cesse sur la confusion entre le réel et l’imaginaire, Leos Carax prend donc tous les risques envisageables à travers sa mise en scène : il enfile les ruptures de ton permanentes comme des perles, incruste mille références dans chaque scène, ose les rebondissements inattendus qui suscitent le fou rire comme le malaise, digère la dinguerie foutraque des installations arty en jouant avec la technologie de façon volontairement artificielle (Paris en vue infrarouge), juxtapose cinq minutes de rire avec dix minutes de pleurs (ou l’inverse), et multiplie les métamorphoses physiques d’un Denis Lavant stupéfiant à tous les niveaux.

Au sein de ce dédale méandreux d’où le spectateur ne se sent jamais largué pour autant, les époques du cinéma sont appelées à se confronter comme autant d’alchimies surnaturelles qui procurent un plaisir fou. Les incarnations d’Oscar se succèdent alors en file indienne : une mendiante roumaine qui fait l’aumône sur le Pont-Neuf, un cascadeur utilisant la motion-capture aussi bien pour se battre contre des ombres que pour s’accoupler avec une contorsionniste vêtue de latex, Monsieur Merde qui kidnappe Eva Mendes dans une séance-photo au Père-Lachaise (suivie d’une érection après avoir vêtue la belle d’une burqua !), un père de famille qui engueule sa fille sous prétexte qu’elle refuse de se socialiser, un tueur asiatique qui tranche la jugulaire de son double dans un parking souterrain, un vieil homme mourant qui disserte sur la vie et le bonheur avec sa fille adoptive, et un homme banal qui s’en va finalement retrouver sa famille entièrement composée de singes (!).

On capte bon nombre de thématiques sensibles autour de l’évolution des genres ou du cinéma, sur lesquelles Carax pose un regard aussi malicieux que décalé. Par exemple, la scène de la motion-capture renvoie à l’omniprésence du virtuel, où le corps humain doit se dépasser pour exister au cœur d’un fond vert, où l’on laisse infuser un lien secret entre le cinéma muet (une chorégraphie sans dialogue) et son antithèse numérique, où l’on revisite du même coup l’évolution du cinéma (d’où la présence d’un tapis roulant face à un kaléidoscope d’images), et où une danse de capteurs luminescents génère un plaisir visuel et sensoriel assez inédit. Un peu plus loin, le meurtre du double (ou de la part sombre de chacun) est un thème usité que le cinéaste détourne par un jeu du déguisement qui vire au grotesque le plus total. Et surtout, les retrouvailles entre Denis Lavant et Kylie Minogue dans la Samaritaine orchestrent la fusion déchirante entre le mélo hollywoodien (où le musical avait sa place) et la tragédie personnelle d’un artiste (ne pas oublier que Carax a perdu sa compagne, l’actrice Katerina Golubeva, peu avant le tournage). Des instants de grâce, enrichis en plein milieu du métrage par un entracte joyeux sous forme de concert d’accordéon dans une église, qui s’enchaînent comme autant de possibilités burlesques, tragiques, drôles ou déroutantes. Sans oublier un nombre incalculable de références à la filmo de Carax ou à d’autres films : en effet, des clins d’œil à Mauvais sang ou aux Amants du Pont-Neuf sont infusés ici et là, le sketch avec Eva Mendes évoque une version trashoïde de La Belle et la Bête, et même le masque vert porté par Edith Scob dans la dernière scène renvoie aux Yeux sans visage de Georges Franju. Des icônes vivantes, des images marquantes, des éclats de sublime, mais en aucun cas des artifices trop appuyés. Juste des échantillons de vies déjà vécues, que ce soit pour de vrai ou face à un écran.

Et où se situe Leos Carax dans tout ça ? Le jeu de miroir entre lui et Denis Lavant n’étant désormais plus une surprise en soi, on ne peut pas s’étonner d’entendre le second énoncer « J’ai perdu la foi, mais je continue, pour la beauté du geste » face à un Michel Piccoli à l’incarnation incertaine (producteur ? ministre ? dieu ?). En cela, il est rassurant de constater que Carax, autrefois honni et détruit par un système qui aura fini par le rejeter en paria, reste un cinéaste qui n’aura jamais perdu espoir, pour qui la mise en danger et la prise de risque auront été les axiomes de départ d’une carrière placée sous le signe de l’audace. Tout comme Oscar n’en finit jamais de s’incarner sous de nouvelles enveloppes, de jouer un rôle jusqu’à en perdre de vue sa vraie incarnation (à supposer qu’elle existe), le cinéaste est celui qui ose tout, qui tente le tout pour le tout, quitte à se planter. La limousine (la machine) est son antre de créativité, le monde extérieur (le décor de cinéma) est son terrain de jeu.

Mais le virtuel menace aujourd’hui cette perte de croyance envers le refus des conventions : tout semble édulcoré, formaté, convenu. Les images d’aujourd’hui ne sont plus aussi audacieuses qu’avant, tout semble compressé au profit de l’iconisation glamour sur numérique ou sur papier glacé (à travers le shooting d’Eva Mendes, Hollywood serait-il directement visé ?), et même les pierres tombales vont carrément jusqu’à effacer les noms des décédés au profit de slogans virtuels sans queue ni tête (« Visitez mon site Web »). Face à la perte progressive de l’émotion authentique, il ne reste alors plus que la persistance, et c’est juste bouleversant : Leos Carax continue de croire envers et contre tous à un cinéma libre, sans contraintes et sans port d’attache, à l’image de ce que l’esprit de la Nouvelle Vague avait su incarner autrefois sous un angle beaucoup plus intello. Et son film est l’exact contraire d’une œuvre hermétique : on ne se perd jamais là-dedans, parce qu’on est toujours face à du jamais-vu. Ici, les machines ont beau craindre d’être remplacées par des humains qui ne recherchent plus d’action dans ce qu’ils font, le cinéaste va jusqu’à dézinguer in fine son propre sujet en faisant de la structure même de son film une antithèse parfaite. Fallait oser…

Pour tous ceux qui considèrent le cinéma plus beau et plus puissant que la vie elle-même, ne serait-ce parce que son émotion et son inventivité peuvent suffire à éclairer le destin de chacun, Holy Motors constitue un Viagra filmique sans aucun équivalent : autrefois hanté par le deuil jusqu’au point limite, le cinéma de Carax se sert désormais du deuil comme d’un leurre malicieux, dissimulant sous son enveloppe nihiliste une dévorante pulsion de survie qui passe par le déchaînement d’idées toutes plus barrées les unes que les autres. Le cinéma, ce n’est que ça : la stimulation permanente, l’art de tous les possibles, le seul lieu où l’inattendu peut surgir et changer à jamais le destin de celui qui regarde l’écran. Tout ça pour dire en fin de compte qu’Holy Motors est plutôt un bon film.

2 Comments

Leos Carax, cinéaste maudit…mmmh ? Vraiment ? (je ne savait pas que l’on pouvait mettre ce qualificatif à un mec à qui on file le budget des « Amants du Pont Neuf » alors que ce n’est que son troisième film et qu’il n’avait que quelques petites années de carrières derrière lui et qu’il avait un père riche qui lui à largement ouvert des portes…).

Un film complètement barré. Et on ose appeler ça de l’art. Bordel le monde part en sucette, pirouette et cacahuète. Des scènes totalement absurdes, folles et ahurissante. J’sais pas où se trouve la fascination là-dedans, on adhère ou pas. Pas de juste milieu c’est soit l’un soit l’autre !

je parlais de scènes barrée et follement ahurissante…j’ajouterais carrément cinglées et absurdes. Par exemple le délire, soit disant une parabole de la Bête et la Bête, où la bête Denis Lavant kidnappe la belle Eva Mendes lui fabrique une pseudo Burqa puis se fout à poil et là et là… là le mec a une érection. Et attention circoncis le gars. Non ais sans déc c’est de l’art ça ? D’ailleurs, je me suis demandé si il n’avait pas avalé une pilule ou deux pour bander. faut dire quand même qu’il bandait ce saligaud et sans faiblir (comprenne qui pourra). Non mais sérieusement, il est où l’art là-dedans ? Moi ça m’a juste inspiré du dégoût.

Je dois néanmoins reconnaitre une chose, l’acteur principal, Denis Lavant, est un acteur de talent du pur génie. J’entends par là que pour endosser plusieurs rôles, plusieurs personnages dans un seul et même film, il faut le faire et ce n’est pas à la portée de tout le monde ou plutôt de tous les acteurs. J’en connais peu capable ou même qui ont interprété avec autant de justesse plusieurs personnages dans un même long métrage.