REALISATION : Bertrand Bonello

PRODUCTION : Les Films du Bélier, My New Picture, New Story, Remembers

AVEC : Louise Labèque, Julia Faure, Gaspard Ulliel, Laetitia Casta, Vincent Lacoste, Louis Garrel, Anaïs Demoustier, Bonnie Banane, Ninon François, Adilé David, Mathilde Riu, Léa Jousset, Violette Guillon

SCENARIO : Bertrand Bonello

PHOTOGRAPHIE : Antoine Parouty

MONTAGE : Gabrielle Stemmer

BANDE ORIGINALE : Bertrand Bonello

ORIGINE : France

GENRE : Comédie, Drame, Expérimental, Fantastique, Thriller

DATE DE SORTIE : 16 novembre 2022

DUREE : 1h20

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Une adolescente a un pouvoir, celui de nous faire entrer dans ses rêves. Mais aussi dans ses cauchemars. Enfermée dans sa chambre, son seul rapport au monde extérieur est virtuel. Elle navigue entre fiction et réalité, guidée par une youtubeuse inquiétante et mystérieuse, Patricia Coma…

Film limbesque à plus d’un titre, film contemporain à tous les niveaux, l’ovni poético-hallucinogène de Bertrand Bonello rassemble en son sein toutes les angoisses et espérances de notre époque.

Nous avons été confinés, mis à l’arrêt, renvoyés à nous-mêmes. Le présent est arrêté, nous renvoyant au passé et au futur […] Le sentiment de perte est atroce parce qu’il est incompréhensible, et en même temps, sa profondeur le rend magnifique […] On se remet à rêver de films, à réfléchir au temps, à la perception des choses avec le temps. Prends ton temps. Ne cède pas à l’air du temps. Ce sera ta liberté.

Les très belles phrases sont légion durant le très beau prologue de Coma. Ecrites mais non lues, affichées mais non édictées, offertes mais non imposées. Ce ne sont là que des sous-titres, affichés sur fond d’images qui nous sont tout de suite étrangement familières, et c’est normal, elles proviennent d’un autre film sur lequel nous n’avions pas tari d’éloges sur ce site au moment de sa sortie. L’effet a beau être déroutant, pour ne pas dire à la limite d’un énième collage godardien, il se fait soudain limpide lorsque la raison d’être de la chose nous éclate au visage. Sur ces courts extraits du climax final très pessimiste de Nocturama se déroule ainsi une sorte de confession écrite de Bertrand Bonello, ici sous la forme d’une lettre adressée à sa fille Anna, alors âgée de dix-huit ans. Mais ce qui sert alors d’introduction à Coma n’est en fait que le prolongement sur grand écran d’un authentique film-essai réalisé en 2020, dans lequel le cinéaste exprimait son regret d’avoir fait de Nocturama – pourtant son meilleur film – quelque chose de long et de complexe là où il le désirait initialement « clair comme un geste ». Un travail qui répondait alors à un autre, ce petit court-métrage artisanal trouvant son origine dans une commande passée à plusieurs cinéastes par la Fondation Prada autour d’une problématique posée durant la pandémie du Covid-19 (« Comment faire un film sans tourner ? »). D’où le désir de Bonello d’élaborer, tout comme le regretté Jean-Luc Godard durant ses dernières années, un travail de création préalable sur l’archive au sens large – en l’occurrence un effet de zoom qui grossit des images préexistantes pour mieux les flouter et en troubler le contenu. En réintégrant ce travail expérimental en prélude d’un nouveau film, le cinéaste ne prend pas seulement sa revanche sur quelque chose qui relèverait selon lui de l’inabouti. Coma aura beau passer aux yeux de certains pour un (faux) petit film à la durée hyper réduite (à peine 1h20 !), l’inquiétude et le sentiment d’urgence qui l’animent auront tôt fait de révéler un artiste désireux de prendre acte d’un instant T pour mieux (inviter à) réfléchir dessus, aussi bien sur l’autour que sur l’après.

Il est aujourd’hui admis que le marché des films sur le thème de la pandémie s’est vite montré sursaturé par un trop-plein de projets opportunistes – le niveau fut d’ailleurs si déplorable qu’on n’éprouve même pas l’envie d’en citer des titres. Il n’en va pas de même avec Coma, qui s’impose, aux côtés du très mal aimé Zeros and Ones d’Abel Ferrara et du cannois Stars at Noon de Claire Denis, comme l’une des rares fictions à avoir su traiter le confinement non pas en tant que sujet potentiel mais en tant que base de travail cinématographique. Réalisé dans l’urgence pour cause de production retardée d’un autre film (La Bête, bientôt en salle), le résultat a autant valeur de « petit geste » (comme aime à le définir Bonello) que de dernier volet d’une trilogie sur la jeunesse d’aujourd’hui, démarrée avec Nocturama et poursuivie avec Zombi Child. Mais c’est surtout sa nature de film autoproduit et bricolé à l’économie qui surprend d’entrée : Bonello tourne ici en grande majorité dans son propre appartement, fait appel à ses collaborateurs fidèles (notamment des acteurs qui jouent ou qui doublent), refuse la grammaire classique du récit en laissant l’écriture et le montage se guider à partir d’associations d’idées et de rapports de contrastes, et surtout, multiplie les dispositifs réduits jusqu’à les laisser dialoguer entre eux. L’idée est simple : sous le faux emballage du mash-up composite se cache une vraie liberté créatrice qui prend effet dans la façon qu’a Bonello de laisser plusieurs contenus se contaminer les uns les autres. Ces contenus, bien sûr, on ne les connait que trop bien. Ce sont ceux qui régissent (qui définissent ?) le contemporain : archives vidéo, chaînes YouTube, iconographie de l’espace Web, communication sur Zoom ou FaceTime, dessin animé, stop-motion, sitcom avec rires préenregistrés, found footage, vidéo-surveillance, etc… A l’image d’un Brian De Palma abordant son film Redacted comme la pure cohabitation de plusieurs supports d’images en constante corrélation, Bonello ne cesse jamais de tisser des liens ambigus et vertigineux entre différentes « formes », ici assimilables à des « mondes » autonomes dont chaque enjeu s’avère aussi simple que familier (parce que lié à des genres aussi populaires et codifiés que la sitcom et l’horreur) et dont l’origine n’est autre que la tête d’une jeune adolescente confinée chez elle.

Cette adolescente sans nom, c’est la jeune Louise Labèque, auparavant révélée dans Zombi Child, dont le jeu intériorisé réussit à dégager autant d’inquiétude que de mélancolie par la force commune du dialogue (hésitant) et du regard (profond). La variété des dispositifs de mise en scène sert ici une pure extériorisation de ce spleen que le confinement n’a certes pas manqué de renforcer mais qui, au fond, nous conditionne tous. Ecrire des mails sur son ordinateur, multiplier les conf call entre ami(e)s, inventer des enjeux de sitcom avec des jouets du quotidien, ouvrir une fenêtre sur le monde au travers des vidéos YouTube… Autant de façons de bâtir un monde où les outils de communication virtuels seraient les seuls liens qui uniraient autrui au réel. A la différence – de taille – que Bonello se refuse ici à juger ou à conchier cette fenêtre difforme sur le réel, préférant épouser l’état d’esprit d’une génération bercée – voire définie – par le virtuel, prompte à absorber un flux d’images multiples et contradictoires qui stimulent l’imaginaire. Aucune frilosité chez le cinéaste, donc, que ce soit pour juxtaposer un programme météo à un dialogue sur FaceTime, avant de basculer sur une sitcom de poupées qui débouche elle-même sans crier gare sur un plan à la première personne dans une forêt nocturne. Aucune frilosité non plus pour faire s’entremêler ces mêmes supports d’une scène à l’autre. Par exemple, à un moment donné, les rires préenregistrés de la sitcom surgissent sans crier gare dans une vidéo YouTube dont l’animatrice finira elle aussi plus tard par intégrer le décor de la sitcom ou par devenir spectatrice d’une conversation Zoom dans une salle de cinéma. Quid d’un tel chaos hallucinogène ? Déjà que c’est en associant des contraires et en interpénétrant les niveaux de réalité qu’il est possible de réinventer ce sur quoi repose tout le cinéma de Bonello, à savoir la pure musicalité du découpage – le cinéaste compose lui-même la musique de ses propres films. Ensuite que ce système d’échos d’un monde à l’autre vise moins à bâtir des ruptures de ton qu’à déhiérarchiser tout ce qui peut l’être, à commencer par le « discours » que d’aucuns s’efforceraient en vain de chercher dans Coma : ici, les poupées Barbie se réapproprient autant des propos de tueur en série que des tweets de Donald Trump, et une influenceuse web va jusqu’à citer Emil Cioran tout en faisant la promotion d’un jouet à la con ou d’un nouveau modèle de mixeur ! Enfin parce que ce montage ludique, en plus de contrer la noirceur du contexte, cimente ce qui constitue le corollaire sous-jacent du 7ème Art : pénétrer le rêve d’autrui.

Il ne faut pas attendre ici plus de dix minutes pour que Bonello balance plein écran ce qui est à la fois son postulat de départ et son principal objet de transgression. Entrer dans le rêve d’autrui (a fortiori celui d’une jeune fille), cela revient à désobéir à ce fameux conseil que Gilles Deleuze avait donné en 1987 au public de la Fémis au cours d’une conférence intitulée « Qu’est-ce que l’acte de création ? », et que Bonello inclut avec beaucoup de malice dans son montage :

La grande idée de Minnelli sur le rêve, il me semble, c’est que le rêve concerne avant tout ceux qui ne rêvent pas. Le rêve de ceux qui rêvent concerne ceux qui ne rêvent pas, et pourquoi cela les concerne ? Parce que dès qu’il y a rêve de l’autre, il y a danger. A savoir que le rêve des gens est toujours un rêve dévorant qui risque de nous engloutir. Et que les autres rêvent, c’est très dangereux, et que le rêve est une terrible volonté de puissance, et que chacun de nous est plus ou moins victime du rêve des autres. Même quand c’est la plus gracieuse jeune fille, c’est une terrible dévorante, pas par son âme, mais par ses rêves. Méfiez-vous du rêve de l’autre, parce que si vous êtes pris dans le rêve de l’autre, vous êtes foutu.

Gilles Deleuze

Cette déclaration ne sert pas à Bonello de conseil à prendre au pied de la lettre mais de déclencheur cérébral afin d’ouvrir plein de portes possibles. Désobéir à Deleuze devient ici le meilleur moyen de se perdre dans un cerveau, de se laisser prendre dans un rêve pour observer tout ce qu’il s’y passe, de voir comment le recours à des images ultra-contemporaines permet sinon de réinventer le monde, en tout cas de convoquer l’espace mental d’un individu plutôt que sa réalité concrète, quitte à exacerber l’étrangeté du réel dans un récit on ne peut plus fragmentaire. Les mots de Deleuze induisent tout de même une interrogation à ne pas négliger : est-ce qu’en entrant dans le rêve d’autrui, on ne finirait pas par perdre les siens propres ? Le doute est d’autant plus constant durant tout le film qu’il rejoint ce qui est ici remis en question dès les premières scènes, à savoir la question du libre arbitre. Sommes-nous libres de nos choix ? La question est ici traitée par le prisme d’un jeu et non d’un discours. Ce petit jeu électronique à quatre touches de couleurs appelé le « Révélateur » (ou « Wizard » pour les trentenaires qui ont joué avec durant leur plus tendre enfance) serait censé faire travailler la mémoire du joueur, mais il peut aussi être assimilé à un hypnotiseur, privant autrui de son libre arbitre à force de ne lui autoriser ni défaite ni victoire. En somme, nous ne sommes pas libres parce que l’enchaînement de « victoires » débouche sur la catatonie et la dépression. De même qu’au sein d’une société consumériste qui rend ses chimères toujours plus attirantes dès lors qu’elles brillent plus fort, le simple fait d’avoir accès à tout est le signe d’un téléguidage tous azimuts, auquel le monde 2.0 des influenceurs offre un update de premier choix. Une angoisse qui en appelle vite une autre, liée à ce sentiment très complotiste d’un pouvoir omniscient qui surveillerait et tracerait tout un chacun par des données offertes en pâture sur le global network. De là vient cette utilisation que fait Bonello de la vidéosurveillance, mettant une voix off en alerte dès lors qu’un comportement fait mine de s’écarter d’une norme qui nous échappe. Le film prend ainsi le pouls d’une jeunesse anxieuse qui, à tort ou à raison, ne cesse d’appréhender les signes d’une menace violente et invisible autour d’elle.

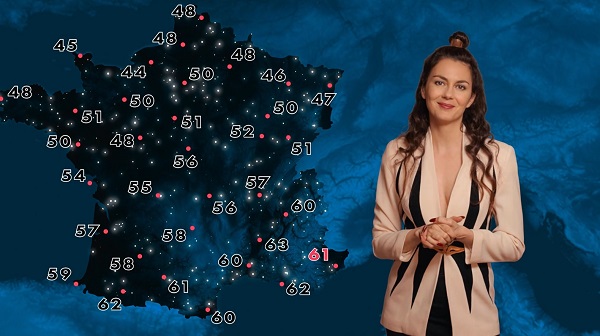

Questionné en tant que tel à l’aune des caractéristiques du temps présent (confort technologique, expériences virtuelles, divertissements protéiformes, catastrophes écologiques…), le libre arbitre n’est ainsi plus qu’une vue de l’esprit, l’individu n’arrivant plus à se différencier d’une machine dans un monde contemporain digne de la mécanique millimétrée de Playtime qui ne cesse de placer la « perfection » sur un piédestal. La liberté, la vraie, réside donc dans la fait de désobéir, de prendre le risque d’échouer et d’en avoir autant la possibilité que la volonté. A titre d’analogie qui vaut ce qu’elle vaut, ce cher George Lucas ne résonnait-il pas ainsi à l’époque où il réclamait le droit à l’erreur après avoir enchaîné les succès planétaires avec la trilogie Star Wars ? C’est aussi ce qui motive Bertrand Bonello avec Coma : le risque, le dérèglement, la fuite en avant, bref l’appréhension et l’assimilation de ce qui relève de la marge. De facto, le fil rouge du scénario, en l’occurrence la youtubeuse Patricia Coma (extraordinaire Julia Faure) qui ne cesse de proposer à ses visiteurs tout un tas de solutions pour mieux vivre, perd très vite le tracé de sa ligne droite. Non seulement la réalité de ce personnage reste sujette à caution (existe-t-elle vraiment ? s’agit-il d’une pure création du cerveau de l’adolescente ? cette chaîne YouTube serait-elle une sorte de « base de données cérébrale » de ses propres peurs ?), mais au-delà de ça, tout ce qui caractérise ses interventions a tôt fait de la redessiner en figure éminemment lynchienne, avec aura d’oracle omniscient, garde-robe luxueuse, regard pénétrant, voix ultra-sensuelle et schéma interne instable à souhait. Moderne et intemporel, sérieux et drôle, glamour et inquiétant, le personnage de Patricia brouille les enjeux à force de fissurer son image chaleureuse. C’est l’aspect patchwork de sa chaîne qui fait déjà une large partie du boulot tant tout s’y bouscule : bulletins météo, tutoriaux de cuisine, cours d’allemand, radio musicale, visites de musées, relevés de sondages, sans parler de nombreuses confessions assez fumeuses face caméra (dont une sur le « sens profond » des chansons de Michael Jackson !).

A travers cet épicentre réel/virtuel se dévoile la stratégie constructive de Bonello : traiter l’inquiétude vis-à-vis du contemporain sous un angle ludique, décalé, voire carrément comique. Dès l’instant où Patricia apparaît pour la première fois à l’écran en donnant sa météo, le simple fait d’apercevoir des températures apocalyptiques sur la carte de l’Hexagone suffit à créer le fou rire autant qu’à chuchoter l’idée du confinement pour mieux la déformer. Même verdict durant ces passages en stop-motion où des stars françaises connues (Laetitia Casta, Gaspard Ulliel, Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier et Louis Garrel) prêtent leurs voix à des poupées Barbie dans une sitcom qui part totalement en sucette – l’idée n’est pas sans rappeler les fameux rabbits d’INLAND EMPIRE de David Lynch. Au premier abord, les enjeux sont dignes d’un soap-opera de bas étage, du genre « Nicholas vient de signaler à Sharon que Scott a embrassé une autre femme » ou « Scott hésite entre Barbara et Sharon, mais Ashley s’en fiche et lui demande de la baiser ». Sauf que dans ces moments-là, en faisant intervenir des rires préenregistrés au mauvais moment et en rendant glaçant ce qui devrait être drôle (ou l’inverse), Bonello crée de savants et hilarants contrepoints dans la fiction, comme si la folie du réel ne cessait de rattrapait cette dernière pour la dérégler. A ce titre, la reprise des tweets ultra-débiles d’un Donald Trump admirant autant la taille de son QI que celle de son bouton nucléaire place l’abrutissement et le malaise en position de bête à deux dos. Mais de façon plus générale, tout le contenu de cette sitcom tarée, à laquelle se superpose un dessin animé utilisé à des fins de miroir, malaxe tant de lectures naïves, de dérèglements enfantins et de psychanalyse barrée que la conscience de pénétrer une psyché bien tourmentée ne fait plus aucun doute. Le yin se changeant souvent en yang, l’aller-retour est ici constant avec l’envers cauchemardesque de cet univers, matérialisé par ces errances subjectives en DV dans une sorte de free zone aux relents de forêt lynchienne où l’apparition de silhouettes inquiétantes se mêle à des hurlements qui glacent le sang. Cauchemar ? Dark web ? Limbes ? Des limbes, oui, bien sûr : ce pont entre deux mondes, ce cocon vertigineux dans lequel rejaillissent les fantômes et les morts, ce territoire suspendu où errer dans la marge sans boussole ni déterminisme devient gage de liberté.

Coma ne pouvait que tendre vers cet ultime espace mental où l’incertitude se change en atout, où la terreur s’apprivoise, où le futur aurait valeur de page blanche et non de ligne toute tracée. Rejoindre les limbes, c’est la garantie de se préserver des idées anxiogènes et dominantes, de préserver son identité et son imaginaire en trouvant un refuge dans les marges de cet enfer contemporain que l’on pourra rejoindre plus tard, armé de son regard et de sa personnalité spécifique. L’épilogue du film, construit en écho/miroir du prologue avec un ton optimiste sur fond d’images du dérèglement climatique, porte en lui cet appel à sortir du « coma » ambiant pour mieux réactiver sa propre subjectivité. De par ses angoisses très contemporaines et ses perceptions nées d’un ensemble composite, Coma prolonge en tous points tout ce qui travaillait Chris Marker sur Level Five. Les films de Bertrand Bonello ne cessant de se focaliser sur des personnages vidés de leurs émotions qui s’efforcent de renaître au travers de la sensation, il n’est pas étonnant de voir ici l’adolescente et Patricia tentées de recourir à la mutilation pour redécouvrir « quelque chose d’organique » : la première revisite le principe du « Révélateur » en rejouant la scène culte du couteau d’Aliens, tandis que la seconde met sa main dans un mixeur en adoptant un regard triste face caméra. Des audaces de cinéma qui misent à chaque fois sur le hors-champ, revisitant par un imaginaire très codifié – ici l’horreur et le suspense – ce qui relève d’angoisses très ancrées dans le réel – ici celle de l’autodestruction. Mais ces audaces font ici jeu égal avec d’autres, bien plus tangibles et graphiques, qui font état de la virtuosité avec laquelle Bonello réussit à rendre cinématographique quelque chose qui ne l’est pas. A ce titre, sa mise en pratique du split-screen est vertigineuse : déjà à multiple visage dans ses précédents longs-métrages (métaphore d’une prison dorée dans L’Apollonide, kaléidoscope temporel dans Saint Laurent, actions parallèles dans Nocturama), cet effet s’applique ici sur la vidéosurveillance et la conversation Zoom, égalant ainsi en sophistication et en intelligence tout ce que l’excellent Unfriended avait imposé en matière de réappropriation d’outils technologiques du quotidien par le 7ème Art.

Si Nocturama et Zombi Child observaient la jeunesse, Coma aura surtout cherché à pénétrer ce qui l’anime et la caractérise, quitte à torpiller une fois pour toutes cette éducation constante à l’idée même de l’effondrement. Aucune trace de paternalisme dans la démarche de Bonello, le cinéaste faisant ici œuvre d’accompagnement, d’échange et surtout de passage de relais à une génération qu’il persiste à espérer porteuse de lendemains meilleurs. L’angoisse du réel est toujours là, certes, mais inscrite dans l’arrière-plan, traduisant tant que faire se peut cette angoisse ressentie envers ceux et celles qui ont disparu. En témoigne cette scène de conversation Zoom entre fille autour de leur fascination pour les serial-killers, au cours de laquelle l’une d’elles se voit éjectée de la discussion par quelqu’un qui semble la tuer par derrière – sa réapparition ultérieure dans la free zone sera l’occasion d’éclaircir les choses autant que de trouver un apaisement par l’imaginaire et le dialogue mental. En témoigne aussi la présence au casting de Gaspard Ulliel, tragiquement décédé d’un accident de ski alors que le film était en plein montage : le fait que Coma soit son tout dernier film rend d’autant plus fortes ces nombreuses séquences qui tendent à relier les vivants et les morts, la tristesse des survivants et le souvenir des disparus. Et parce qu’il épouse les contours d’un rêve éveillé, le film exhorte son spectateur à se perdre dans cet entre-deux pour mieux se retrouver soi-même. Même dans un monde au bord du chaos qui ne cesse de s’ébranler sur ses fondations, l’espoir persiste, autant par la multiplicité des régimes d’image que par l’infini champ des possibles qui peut se dégager de leur contamination réciproque – l’évolution de notre art préféré est à ce prix. Au fond, ce que Jean-Luc Godard aura laissé comme héritage avant de s’en aller l’an dernier dans le Valhalla des maîtres du 7ème Art, Bertrand Bonello le prolonge à sa façon en façonnant mine de rien l’antithèse de Nocturama : non pas la fin d’une génération mais son nouveau départ, les yeux tournés vers ce printemps qui suit toujours l’hiver. Croyance poétique et bouleversante qui achève de faire de Coma le plus contemporain des films.