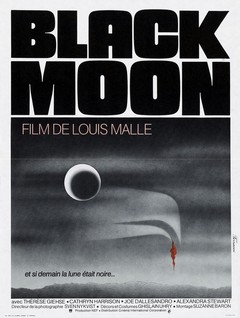

REALISATION : Louis Malle

PRODUCTION : Bioskop Films, Gaumont, Nouvelles Editions de Films

AVEC : Cathryn Harrison, Therese Giehse, Joe Dallesandro, Alexandra Stewart

SCENARIO : Joyce Buñuel, Louis Malle, Ghislain Uhry

PHOTOGRAPHIE : Sven Nykvist

MONTAGE : Suzanne Baron

BANDE ORIGINALE : Diego Masson

ORIGINE : Allemagne, France

GENRE : Fantastique

DATE DE SORTIE : 24 septembre 1975

DUREE : 1h40

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Alors qu’une étrange guerre opposant les hommes aux femmes fait rage dans une contrée non identifiée, une jeune fille, Lily, fuit éperdument au volant d’une voiture. Elle se réfugie dans la forêt et pénètre dans un monde imaginaire où les fleurs gémissent de douleur sous ses pas et où elle rencontre une licorne qui la conduit vers une mystérieuse maison…

C’est le film « bizarre » de Louis Malle. Un ovni onirico-déviant, coincé quelque part entre Luis Buñuel et Lewis Carroll, qui tend d’abord la main à son spectateur pour mieux la lâcher ensuite…

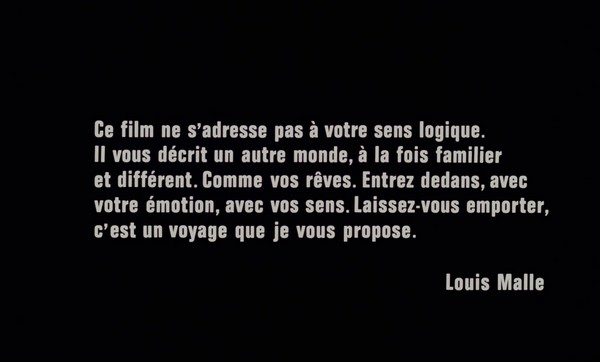

Disons-le d’entrée : ce « carton d’invitation » qui précède l’ouverture des portes de Black Moon n’est pas à mettre au crédit de Louis Malle. En fait, on s’en serait bien passé. Parce qu’il détermine à lui seul la déception de celui qui s’aventurera dedans pour la première fois. En effet, se savoir conditionné en vue d’apprivoiser la lecture sensitive de la narration et des images d’un film est le meilleur moyen de ne jamais y parvenir. Est-ce parce que cet effet-là ne se décrète pas ? Est-ce parce qu’il doit lui-même s’installer au travers du découpage pour que ça fonctionne ? Pas seulement. C’est un peu plus compliqué. Le cinéma de David Lynch, impérial sur la façon de toucher du doigt la « logique de l’illogisme » qui caractérise les rêves, demeure toujours un précieux repère en la matière. Découvrir pour la première fois Eraserhead ou Mulholland Drive, c’est pénétrer dans un espace instable sans grille de lecture prédéfinie et laisser nos sens se familiariser avec les affects les plus sombres de l’inconscient humain. Découvrir un autre de ses films, c’est avoir déjà une pré-connaissance de tout ceci et retrouver des repères pour ne pas se sentir largué. Avec Black Moon, Louis Malle se heurte d’entrée à un énorme dilemme. D’abord, son encart d’ouverture ne sonnera pas forcément vrai aux yeux des accros aux expériences oniriques, surtout au vu d’un film qui, pour reprendre ses mots, se veut moins onirique que « tourné en marge de la réalité ». On dit ça parce que cette déception appartient au domaine du vécu : reconnaissons qu’on n’avait pas réagi autrement en découvrant ce film en compagnie d’un public tout aussi dubitatif lors des Hallucinations Collectives 2016. Et d’un autre côté, on ne peut pas en vouloir à Malle de s’être montré préventif vis-à-vis de son audience, pour la simple raison qu’il s’agit de la plus grosse « anomalie » de sa carrière. Une seconde vision s’avère donc indispensable pour guetter le « truc » caché derrière l’ange du bizarre.

Nul doute que les thuriféraires de la carrière française de Louis Malle ont eu du mal à digérer la chose dès sa sortie en 1975. Imaginez donc : un cinéaste rationaliste, autrefois révélé en plein essor de la Nouvelle Vague, lancé sur l’exploration de sujets toujours plus critiques et controversés, et qui, à peine un an après la réception ultra-polémique de Lacombe Lucien, choisit soudain de « faire son délire » par goût affirmé de l’absurde et du surréalisme. Forcément, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Ajoutez à cela le fait que Malle, cinéaste avant tout urbain, tomba en extase devant les causses sauvages du Lot en plein tournage du film précédent, allant même jusqu’à s’y installer et utiliser sa propre maison comme décor principal de Black Moon. Le passage de la ville à la campagne était en outre déjà annoncé par le dernier quart d’heure de Lacombe Lucien, qui filmait la fuite agreste d’un jeune collabo accompagné d’une jeune fille et de sa grand-mère. Et comme la nature aura révélé au réalisateur une faune (humaine et animale) totalement décentrée, le principe du film était tout trouvé : piocher dans un réel marginal pour le réinventer en une autre dimension parallèle, mais en visant une radicalité bien plus poussée que dans Zazie dans le métro (film qui revisitait le Paris de 1960 en zizanie topographique). Êtes-vous prêts à plonger dans le terrier du lapin blanc ? La référence est inévitable, tant le film de Louis Malle rejoint cette liste d’ovnis hexagonaux 70’s tels que Quoi ? de Roman Polanski et Alice ou la dernière fugue de Claude Chabrol, lesquels avaient suivi l’exemple de Lewis Carroll via une structure de rêve labyrinthique. Soit une jeune femme, en général incarnée par une actrice étrangère (autrefois Sydne Rome ou Sylvia Kristel, ici Cathryn Harrison), qui passe de l’autre côté de miroir en intégrant un univers où la bizarrerie prend racine. Et d’entrée, la présence de l’animal fait figure de point de bascule : en lieu et place d’un lapin blanc pressé, c’est un blaireau qui flaire une route goudronnée avant de passer sous les roues de la voiture de l’héroïne. C’est bien sûr un signe. Le premier d’une longue liste.

Faut-il réellement juger Black Moon comme un délire abscons où il importe moins de connaître le « pourquoi du comment » que de sentir ce qui dérègle l’horloge interne de son héroïne ? Difficile de raisonner autrement au vu d’une structure narrative à ce point sibylline. Pourtant, de très fines passerelles avec la réalité se dégagent ici et là. Dès les premiers plans du film, et sans qu’aucune explication ne soit donnée, la jeune Lily semble fuir une guerre opposant les deux sexes : on la voit assister à l’exécution sommaire d’une rangée de femmes par des soldats, peu avant d’entrapercevoir d’autres femmes (en tenue militaire et masque à gaz !) qui abattent l’une des leurs, visiblement pour cause de rébellion. Inconsciemment ou pas, Malle prend le pouls d’une époque agitée (des années 70 marquées autant par la guerre des sexes que par l’opposition au conflit vietnamien) en la réactualisant sous la forme d’un mauvais songe, tout comme Luis Buñuel avait su ébranler l’ordre établi par le biais du surréalisme. Et le simple fait que Black Moon soit coscénarisé par la belle-fille de ce dernier n’a sans doute rien d’un hasard. Du coup, si songe il y a, la logique voudrait que l’on lise le film sous un angle onirique, en associant des images et des sons, quitte à tomber le plus souvent sur des détails qui rendraient l’ensemble parfaitement incohérent. Là où Malle marque des points, c’est en évitant de trop construire son rêve : jusqu’au bout (et même au-delà), son récit fuit la cohérence en abusant des trous narratifs et en visant la pure sensation de flottement. Là où il en perd, c’est quand il semble refaire appel à son cartésianisme pour rendre le montage plus linéaire. Une impression qui se valide si l’on en croit le témoignage de ses amis et collaborateurs. Alors que son premier montage de Black Moon avait la tournure d’un vrai geste de surréaliste, regorgeant de choses abruptes et d’images qui ne raccordaient pas totalement les unes aux autres, Malle fit ensuite machine arrière, histoire que les éléments de son univers (l’acteur, l’animal, le symbole, le son, la durée, le hors-champ) puissent dialoguer entre eux. Comme s’il avait jugé préférable d’intervenir sur la lecture cryptique de l’univers bâti, d’en architecturer l’espace et le temps, au lieu de s’en tenir à un principe d’écriture automatique.

Le résultat est donc déconcertant à plus d’un titre. Si l’on voulait utiliser une analogie pour le définir, on pourrait dire ceci : les caractéristiques d’un magnifique bois brut dont untel aurait choisi de lisser l’écorce à l’aide d’un papier de verre sont très visibles, mais la sève qu’il renferme continue d’échapper à notre faculté d’analyse. Or, ne nous voilons pas la face : les films de David Lynch obéissent au même « calcul », structurant ici et là des affects tangibles et des fétiches sensoriels pour ne jamais tutoyer le spectre du portnawak sans queue ni tête. Black Moon est une œuvre réellement pensée, raisonnée, ordonnée, dont il s’agit juste d’apprivoiser la matière. Et en complément de la relecture symbolique que l’on évoquait plus haut, que croise-t-on là-dedans ? Suivons le trajet de cette Alice qui s’appelle Lily : d’abord perdue dans un causse brumeux où le danger se manifeste au travers de la faune locale (serpents, moutons, myriapode, mante religieuse…) et des cadavres environnants, la jeune femme tombe sur une licorne qui la conduit vers une vaste demeure, habitée par une vieille dame et sa marmaille androgyne. Un petit coup de loupe sur les résidents ? La marâtre (dernier rôle de Therese Giehse, à qui le film est dédié) est clouée dans son lit, garde le contact avec le monde extérieur à l’aide d’une radio, utilise un sabir insondable pour parler au rat qu’elle tripote et se fait même allaiter par sa propre fille. Celle-ci, jouée par Alexandra Stewart (compagne de Louis Malle à l’époque), singe la cavalière mutique du début à la fin, tandis que son frère (Joe Dallesandro) est un éphèbe jardinier qui parle avec ses doigts. Autour de ce trio zarbi, toute trace de civilisation s’efface au profit d’un cauchemar surréaliste. On y voit, en vrac, des fleurs qui parlent, un chaton qui joue une vraie mélodie en marchant sur les touches d’un piano, des enfants nus qui font mumuse avec une porcine, une licorne aussi douée pour la poésie que pour le discours écolo, des réveils qui sonnent partout dans la maison, des gosses maquillés en Indiens qui se mettent à chanter Tristan und Isolde de Wagner, et un aigle majestueux dont la décapitation passe de l’image (un tableau sur le mur) à la réalité.

Et Lily dans tout ça ? Pas une figure réaliste qui serait aussi larguée que nous à force de se confronter à des marguerites qui chialent ou à un rapport familial déviant – rien ne semble la surprendre ou la choquer. Pas non plus une Chihiro avant l’heure qui chercherait à percer et à fuir ce bestiaire onirique par le biais d’un « effort » à faire – bon courage pour dénicher le moindre enjeu ici. A la réflexion, elle serait plutôt un palimpseste sur pattes à la recherche d’une aide qui ne vient jamais : on la voit s’agiter impulsivement, passer d’un caractère à l’autre, se brouiller elle-même à mesure que le récit avance. Sa confrontation brutale avec un cocon adulte bien lézardé de la cafetière est toutefois à lire avec prudence. Loin de toute structure de survival qui sonderait la supposée sauvagerie du terroir en y catapultant une jeune figure de la civilisation urbaine, Malle creuse surtout le thème de l’adolescence qui s’abîme au contact d’une maturité plus polluante qu’autre chose. C’est là que le film peut paraître limpide en surface : si son créateur choisit de traiter l’extraordinaire comme quelque chose d’évident, c’est pour mieux se couler dans la psyché de l’adolescence, travaillée autant par l’éveil à la sexualité que par la myriade d’anxiétés qui lui sont propres. A titre d’exemple, cette image symbolique du serpent qui s’introduit en douce sous la jupe d’une héroïne déculottée se passe de commentaires. En outre, on y déniche aussi cet effet provocateur qui fait se confondre les âges de la vie : face à un corps sénile ramené à l’état de bébé allaité, Lily l’adolescente passe presque pour une adulte en pleine force de l’âge. Rien de très étonnant là-dedans quand on connaît le décadentisme qui a toujours chatouillé le réalisateur du Souffle au cœur. Mais nul doute que Black Moon mérite la palme du risque plus que n’importe quel autre de ses films, surtout pour ce qui est d’avoir matérialisé à l’écran ses obsessions les plus insolites.

Tout au long de ce voyage angoissant où les fantasmes se mêlent en boucle aux symboles freudiens, Louis Malle prend à cœur d’installer un décalage tour à tour savant et indécent au cœur de la réalité la plus tangible, neutralisant de ce fait toute dichotomie entre le Bien et le Mal. Et comme dans tout film axé sur l’immersion dans le bizarre, la clé du film est aussi à dénicher dans les choix de mise en scène. Maintenant que le film a retrouvé toute son identité plastique grâce au support Blu-Ray, les félicitations s’imposent pour le travail effectué sur l’image et le son, d’ailleurs tous deux récompensés lors de la toute première cérémonie des Césars. D’abord la stupéfiante photo en sépia et bleu gris de Sven Nykvist – chef opérateur d’Ingmar Bergman et du Locataire de Roman Polanski – qui accouche de jeux de lumière en équilibre parfait entre naturalisme et expressionnisme. Ensuite les savants déséquilibres sonores de Luc Perini qui ne cessent de dérégler chaque scène et de jouer au yo-yo avec nos perceptions. De fortes qualités qui, disons-le clairement, ne suffisent pas à faire de Black Moon une réussite totale. La succession de motifs zarbis qui jalonnent son récit finit un peu par lasser sur la durée, et même le jeu désincarné des quatre acteurs, bien que parfaitement justifié, en irritera plus d’un. Comme toute œuvre plus ou moins irrationnelle dont les audaces ne peuvent contenter (et parler à) tout le monde, le résultat est à double détente. Ça passe ou ça casse. Question de public ou de ressenti. Son relatif échec en salles aura en tout cas coupé à Louis Malle toute envie de persévérer dans cette voie, justifiant ainsi son exil consécutif aux Etats-Unis (où il tourna La Petite et Atlantic City). Mais le caractère hors normes de ce film-ovni demeure un indiscutable sujet de fascination. Bien des années plus tard, son coscénariste Ghislain Uhry tentera même de justifier le résultat par la phrase suivante : « Le seul moment un peu convenable chez un peintre, c’est quand la main va plus vite que la tête ». Là encore, David Lynch n’aurait pas dit mieux.