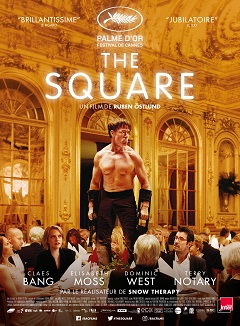

REALISATION : Ruben Östlund

PRODUCTION : Arte France Cinéma, Bac Films, Coproduction Office, Essential Films, Film i Väst, Parisienne, Plattform Prod.

AVEC : Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary, Christopher Læssø, Marina Schitpjenko, Linda Anborg, Annica Liljeblad, Daniel Hallberg, Matin Sööder, Lisa Stephenson Engström, Lilianne Mardon, Elijandro Edouard, John Nording

SCENARIO : Ruben Östlund

PHOTOGRAPHIE : Fredrik Wenzel

MONTAGE : Jacob Secher Schulsinger, Ruben Östlund

BANDE ORIGINALE : Rasmus Thord

ORIGINE : Allemagne, Danemark, France, Suède

GENRE : Comédie, Drame

DATE DE SORTIE : 16 octobre 2017

DUREE : 2h22

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux enfants. Conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain, il fait aussi partie de ces gens qui roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine exposition, intitulée « The Square », autour d’une installation incitant les visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur devoir à l’égard de leurs prochains. Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs : quand Christian se fait voler son téléphone portable, sa réaction ne l’honore guère. Au même moment, l’agence de communication du musée lance une campagne surprenante pour The Square : l’accueil est totalement inattendu et plonge Christian dans une crise existentielle…

Première Palme d’Or, audacieuse et salutaire, pour un Ruben Östlund génialement lucide et clairement humaniste qui aime à gratter sous le vernis hypocrite d’une civilisation animale. Entrez dans le carré.

Il n’aura pas fallu beaucoup de temps pour que Ruben Östlund s’impose avec fracas sur la scène internationale. Et encore moins pour qu’une certaine frange critique, trop conformiste et bien-pensante pour tolérer qu’un sale gosse ait l’audace de glisser une boule puante dans son chou-fleur bio, ne voit en lui rien d’autre qu’un nouveau cynique du cinéma européen, ayant réussi à chiper à Lars von Trier le trône de l’Odin misanthrope. On laissera les plus fervents fanatiques du politiquement correct se crêper le chignon avec leur ego autant que nécessaire, car The Square, Palme d’Or ô combien audacieuse et salutaire, n’est pas là pour consolider leurs aprioris mais pour faire d’eux les dindons de la farce. Signalons, à titre personnel, que parmi les nombreux films sélectionnés en compétition de la cuvée cannoise de 2017, celui-ci cochait toutes les cases du clivage suprême, ce qui aura suffi à accroître la grandeur de la décision finale du jury présidé par Pedro Almodovar. Loin de la tisane fade et consensuelle qui caractérise le palmarès cannois trois fois sur quatre, la salade d’orties assaisonnée par ce film suédois parfaitement inattendu (car intégré en dernière minute !) a eu le grand mérite de lâcher un rire grinçant, cinglant, gonflé, porté d’une indiscutable vitalité au vu de la virtuosité d’Östlund à prendre le pouls d’un monde qui s’auto-dérègle. Or, dans la mesure où ce monde se veut celui de l’art, de la culture et de la critique, le tout capturé sous l’angle d’une satire envers l’idéologie dominante (celle-là même qui se masturbe l’ego lorsqu’un artiste suit son troupeau, sans décalage ni ébauche de débat), l’étiquetage compulsif et les dorures hypocrites de la civilisation, comment se sentir étonné de voir The Square taxé de navet réac par les pique-assiettes de la Croisette ? C’était automatique. On ne va donc pas prendre de gants : voici peut-être le seul film récent dont la réception inévitablement contrastée a le chic pour délier les langues des cons, le seul film récent sur lequel tout débat virulent entre les « pour » et les « contre » finira en match nul sans consensus possible, et ce parce que le film met très précisément à l’épreuve (et en perspective) cette supposée égalité face à une « création » au sens large. Existe-t-il un film ayant déjà réussi cet exploit ?

L’EMPIRE DU (VRAI-FAUX) SENS

Tout est installé dès la scène d’ouverture. Il est là, grand, minéral, richement habillé avec son écharpe et son costume cintré. Il est surtout déjà là, au sein de la pièce, au cœur de l’écran, au centre du cadre. Nous sommes dans une pièce blanche où Anne (Elisabeth Moss), une jeune journaliste américaine, interviewe Christian (Claes Bang), conservateur du musée d’art contemporain de Stockholm, sur les finalités et les devoirs affichés d’un tel musée. Lorsqu’elle lui demande d’expliquer une phrase creuse et ronflante qu’il a lui-même dite sur le concept d’exposition/non-exposition, Christian répond fièrement par la théorie du ready-made selon Marcel Duchamp, selon laquelle un objet placé dans un musée devient automatiquement une œuvre d’art. En répondant ça, on sait déjà qu’il est piégé, puisque le cadrage et le champ/contrechamp de la scène suffisent à chuchoter le détail qui tue. Cadré au centre d’une pièce vide, assis sur un siège dos au mur, assimilé lui-même à une tâche noire exposée sur fond blanc, Christian est déjà une œuvre d’art en soi, de celle que le spectateur/visiteur du musée Östlund va devoir contempler, percer, assimiler, voire même juger et critiquer s’il ne peut pas l’appréhender autrement et/ou si le contexte est propice à cela. Osons une sorte de parallèle par extension : la critique est une œuvre d’art, critiquable en soi, et de facto le critique l’est tout autant. Toute suspicion de démarche méta dans ce point de vue n’est absolument pas fortuite, elle est même revendiquée par l’auteur de ces lignes.

Le film The Square, lui, s’affiche moins comme une œuvre d’art que comme un vaste musée symbolique dont ceux qui le peuplent (occupants ou visiteurs) sont les œuvres d’art à projeter, à percevoir, à interpréter, bref l’épicentre d’un regard analytique à multiple visage. Passer d’une scène à l’autre, d’un personnage à l’autre, rejoint le fait de passer d’une salle à l’autre, tantôt avec indolence tantôt avec intérêt, d’où le fait qu’Ostlünd ne fasse aucun effort à installer un enjeu ou à dessiner le début d’une quelconque progression dramatique. A titre d’exemple, pourquoi avoir casé ces trois plans fixes du musée (une salle exhibant l’homme-singe, des touristes asiatiques qui essaient de se repérer, l’exposition « You have nothing ») entre le vol de portefeuille du héros et une réunion avec l’équipe du musée ? Ces raccords ont-ils un sens ou pas ? Ont-ils une fonction ou pas ? C’est la stratégie constante d’Ostlünd : un entrisme puissant, une fibre métatextuelle qui le motive à transformer son propre film en objet d’étude, soumis à tous les jugements possibles. Et celui qui refuse ce principe refuse de facto qu’une œuvre d’art puisse avoir différentes lectures et interprétations.

The Square est un sanctuaire où règnent confiance et altruisme. En son sein, nous sommes tous égaux en droits et en devoirs.

Le film fonctionne ainsi par couches. La première, la plus visible, se contente d’exposer la satire du monde de l’art contemporain telle qu’on s’attend à la voir décrite, à savoir des occidentaux à la vie bien carrée et au melon bien rond, gâtés par un matérialisme qui les poursuit jusqu’à chez eux (des appartements au design métallique) et affichant leur bon goût en se pâmant devant la moindre ébauche d’artifice hype. Une vitrine qui va se fissurer par à-coups successifs, on s’en doute bien, mais surtout une lecture caricaturale qui, à bien y regarder, reste ici à l’état d’ébauche, comme si Östlund n’en avait au fond rien à carrer. C’est moins le global que le particulier au sein du global qui sollicite son intérêt, et pour cause, tout le récit de The Square se focalise sur un dispositif qui se veut à la fois objet d’étude, sujet de réflexion et caméléon scénographique. A l’extérieur du musée se trouve ainsi un grand carré tracé au sol avec un texte explicatif qui met cartes sur table (lire ci-dessus), tandis qu’à l’intérieur du musée, une salle à double entrée joue sur l’idée que l’harmonie sociale dépend d’un choix (faire confiance à l’Autre ou s’en méfier).

Pour la petite histoire, cette exposition artistique est authentique, car née en 2015 d’un projet élaboré par Östlund avec son producteur Kalle Boman pour le musée d’art contemporain de Värnamo. Reprise telle quelle dans le film, elle ne se contente pas de mettre à l’épreuve la solidité des principes moraux et sociaux de son visiteur/spectateur. Un film et une installation arty étant deux médiums radicalement différents, Östlund jette à la poubelle tout point de vue pédago-moralisateur (encore heureux !) et se contente de soumettre un cobaye à l’autocritique de sa propre mise en scène. Et quel meilleur cobaye que le promoteur même de cette exposition, donc facilement assimilable au cinéaste lui-même ? En tant qu’instigateur de cette installation allégorique sur le thème du vivre-ensemble, Christian subit fissa un élément déclencheur qui met en doute sa mise en application de cette philosophie dans son propre quotidien : en effet, il ne devine qu’après coup cette mise en scène de jeune femme en détresse (ici aidée et défendue par ses soins de bon altruiste auto-revendiqué) qui aura surtout servi à lui voler son portefeuille et son portable. Toute pique sur l’art conceptuel laisse ainsi la place à un point de vue multiple et sans concessions sur un corps social où la solidarité et l’entraide relèvent de la vue de l’esprit pure et simple, où la confiance dupée réactive l’isolation programmée, où la loi du Talion se mue en parodie de justice déséquilibrée, où toute convention finit au mieux déréglée, au pire pulvérisée. C’est là que la seconde couche du film se dévoile et prend le pouvoir.

A partir de cet instant-là, l’œuvre d’art à percevoir dans chaque cadre élargit son spectre figuratif afin d’inscrire chaque composante du cadre en tant que pièce potentiellement abstraite d’un ensemble totalement concret, le réel ne cessant d’être relu à des fins cubistes et bordéliques par le regard affûté d’Östlund. Par la grâce d’une composition rigoureuse sur le champ et le hors-champ, la mise en scène de The Square tisse mille hypothèses de rapport de force (nature/culture, dominant/dominé, richesse/misère, humain/animal…) sur lesquelles aucune réponse claire n’est apportée – le spectateur est ainsi libre de construire son propre rapport aux images. Par le simple choix (ici aléatoire) du grand angle, la moindre perspective s’en retrouve déformée, paysageant un point de vue de mise en scène instable sur lequel la morale n’a aucune chance de faire pousser ses graines. Par la fluidité d’un mouvement de caméra, un personnage peut révéler la complexité de son schéma interne – voir ce magnifique panoramique dans l’appartement de Christian où chaque début de perspective (transparence, effet de miroir, spatialisation variable, escalier dessiné sur un tableau qui ressemble à un vrai escalier) semble le piéger dans une curieuse mise en abyme. Et surtout, par la simple structure du décor et la composition ultra-réfléchie du cadre, chaque effet de scénographie a le chic pour suggérer le rapprochement entre les individus dès lors qu’ils prennent position dans une sorte de « carré » (par exemple, on le remarque très bien à chaque fois que Christian se confronte à un enfant ou à un mendiant). A titre personnel, on a parfois l’impression que Kubrick se serait réincarné en nouvel oracle filmique du pays des Krisprolls afin de dessiner les contours d’une très singulière expérience sociologique, tirant moins vers la satire morale que vers la pure composition formelle, certes encadrée par la forme mais délestée du moindre aiguillage vis-à-vis du fond.

On mesure bien à quel point Östlund, en plus d’avoir longtemps réfléchi en amont à chaque composante d’une mise en scène aussi prodigieuse, utilise les ficelles de son art (le 7ème) pour doter son spectateur d’une liberté de lecture et de perception digne de celle dont peut bénéficier le visiteur d’une exposition, lâché dans un musée sans repère ni boussole ni petit papier indiquant ce qu’il doit faire ou penser. Et l’ambiguïté de son film n’en devient que plus stimulante dès lors qu’elle change de visage d’une scène à l’autre. Cette écoute du très pulsatif Genesis de Justice alors qu’on s’apprête à « se faire justice » : c’est pertinent ou c’est fumeux ? Ce chimpanzé qui surgit sans crier gare dans l’appartement d’Anne : ça renvoie à l’animalité de l’homme ou c’est juste un bête animal de compagnie ? Cette capote qu’on refuse de donner à Anne pour qu’elle la jette à la poubelle : est-ce par trop haute estime de sa virilité, parce qu’on se fiche de la propreté ou parce qu’on veut tout faire soi-même ? Ce bruit sonore d’une structure qui s’effondre pendant une discussion entre Anne et Christian, avec en arrière-plan une structure de chaises empilées qui ne s’est pourtant pas effondrée : faut-il y voir ou pas une symbolique sur la notion de « rupture » ? Cette présentation osée et argumentée d’un concept d’exposition jointe à « The Square » : est-ce une scène sur laquelle il faille vraiment argumenter et/ou polémiquer ? Cette longue contrition vidéo de Christian : est-ce un moyen pour Ostlünd de synthétiser son propos critique ou de le tordre de façon détournée (Christian se filme, donc se met lui-même en scène, pour faire sa confession) ? Cette perspective de la cage d’escalier de l’appartement où le héros dépose ses lettres de menaces à tous ses résidents, qui la cadre de manière à amplifier sa forme de carré : faut-il vraiment y voir un clin d’œil ironique au titre de l’exposition ? Ce travelling qui cadre la même cage d’escalier selon un mouvement en spirale : est-ce une façon de suggérer que Christian tourne sans fin autour du carré sans pouvoir y entrer ? Cet amas de fenêtres carrées qui isolent Christian en train de téléphoner ou de retrouver ses boutons de manchette dans une décharge publique : sont-ce là des carrés qui ont du sens ? Doit-on voir des carrés partout ? Doit-on voir du sens partout ?

ANIMAL INSTINCT

Au fur et à mesure de cette visite où le mal de crâne fait un bien fou à l’esprit, le rire surgit là où (et quand) il le faut pour arrondir et lézarder les schémas trop carrés. Qu’il s’agisse d’un déplacement incongru de tel ou tel figurant dans un recoin de l’arrière-plan (un sens du burlesque rigide que les scandinaves ont piqué à Jacques Tati et dont Roy Andersson n’a pas le monopole) ou d’un jeu ahurissant sur la stupeur sonore (mention spéciale à ce visiteur atteint de SGT qui chahute une conférence sur le comportement humain face à l’art !), The Square n’apparaît jamais aussi brillant et hilarant que lorsque son cinéaste se plie en quatre pour dérégler la marche tranquille du monde. Mais surtout, on insistera fort là-dessus, Östlund loge tout le monde à la même enseigne dans son jeu de massacre sophistiqué. Jouer un rapport de force unilatéral qui placerait un personnage contre un autre ? Très peu pour lui. Rien ne l’amuse plus (et nous aussi) que de laisser le rapport de force s’étirer sur la durée et amplifier lui-même tout ce qu’il peut dégager (et propager) d’azimuté. Difficile de trouver meilleure stratégie que celle-ci pour ne rien laisser échapper de cette mise en déroute qui déconstruit à loisir le jeu social. Le protagoniste est déjà bien gâté en l’état, tant il reprend la logique de celui de Snow Therapy, qu’Östlund tourna trois ans plus tôt : à cause d’un acte de lâcheté, un bourgeois lambda dégringole de son statut social et perd de sa valeur vis-à-vis des autres jusqu’à quêter une éventuelle possibilité de rachat en plein effondrement zinzin. Mais il n’est pas le seul. Autour de lui, la thèse d’égalité prônée par l’exposition « The Square » subit de plein fouet les signes de son antithèse, à l’image de ces visiteurs qui se pressent bruyamment de se rendre à un buffet avant même que le chef cuisinier ait fini d’en énoncer le contenu (le cri de colère de ce dernier a valeur de gag jouissif). Pas de respect ici, c’est la loi de la jungle, chacun pour soi. En particulier pour ceux qui pratiquent le règne de l’entre-soi au détriment de cette philosophie égalitaire et progressiste dont ils s’estiment les garants.

Bienvenue dans la jungle. Vous allez vous retrouver face à un animal sauvage. Chacun sait que l’instinct de chasse est réveillé par la faiblesse. Si votre peur se manifeste, l’animal le ressentira. Si vous tentez de fuir, l’animal vous traquera. Si vous restez parfaitement immobile, sans bouger d’un pouce, l’animal ne vous remarquera peut-être pas. Cachez-vous dans le troupeau, en sachant pertinemment qu’un autre sera la proie.

C’est qu’ici, tout ce qui menace les barrières érigées par les élites sont destinées à être lues par ces dernières comme des menaces : les mendiants, les enfants, et même les animaux. A ce titre-là, on frise l’euphémisme en disant que la fameuse scène – déjà culte – de la performance artistique (mise en évidence sur l’affiche du film) concentre à elle seule tous ces litres de sang coagulé qu’Östlund cherche à faire remonter jusqu’au cerveau. Censé amuser la galerie des donateurs fortunés lors d’un dîner de gala, ce happening d’un artiste performeur qui s’assimile à un singe primitif et dominateur (époustouflant Terry Notary) évolue en deux temps : ça démarre de façon rigolote (il casse des verres, il grimpe sur les tables, il renifle ou touche le costume des invités) avant de virer au malaise et à la terreur (il malmène une femme en lui tirant les cheveux et en faisant mine de vouloir la violer). L’homme-singe est ici celui qui dérange l’ordre, le silence et la tranquillité : son regard tente de percer celui qui le regarde dans un musée (est-ce un miroir sensé renvoyer le visiteur à sa propre animalité ?) et, en passant « de l’autre côté », le voir pousser son rôle jusqu’au paroxysme a tôt fait de créer le malaise dans la civilisation et d’acter la lâcheté de celui qui s’en amuse (et qui refoule son animalité) tant qu’il ne se sent pas attaqué. Remplacez cet artiste-performeur par le film d’Ostlünd et les convives de cette scène par des intellos bornés qui se sentent violés dans leur confort sociétal, et vous obtiendrez logiquement ce qui s’est passé à Cannes lors de la présentation du film. Par le biais de l’art (très controversé) de la performance, cette scène-clé de The Square se veut éclairante sur le schisme animalité/civilisation : dès lors que la première rentre dans le monde protégé de la seconde, elle créera moins de remous en restant isolée dans le « carré » d’un écran vidéo qu’en devenant créature IRL dans une performance scénique où les barrières finiront par tomber et où l’homme quittera sa panoplie de chaise paralysée pour devenir lui-même animal révolté. Puiser le vif d’une catastrophe en cours, mettre en scène son effondrement en faussant les natures et les perceptions, acter le devenir-art de celui qui persiste à créer un dispositif ou à se piéger lui-même dedans : telle est la suprême malice d’un Östlund toujours magistralement franc et prescient dans son autoréflexion sur la notion de performance.

ÖSTLUND VS. HANEKE

Sur l’éternel soupçon de la misanthropie, on arguera qu’il ne tient pas la route avec un cinéaste comme Östlund. A vrai dire, ce dernier s’en écarte clairement en faisant preuve d’un humour à froid qui vise juste en appuyant là où ça coince et non là où ça fait mal. Regarder les hommes en ricanant haut perché sur l’arbre du cynisme n’est pas ce qui le caractérise, y compris lorsqu’il s’adonne au jeu risqué des oppositions, celui-là même qui voudrait que l’on filme les pauvres comme des vers de terre pour bien faire admettre que les riches sont des vipères – laissons à Ken Loach et aux frères Dardenne le soin de s’adonner à ce manichéisme bêta. A titre d’exemple de ce genre de virgule allégorique aussi pesante et pédante qu’un discours de BHL, il aurait été trop simple pour Östlund d’appuyer le rejet de Christian – ici prototype du mâle bourgeois occidental – envers tous ceux à qui il se confronte. En vrac : une journaliste qui passe à ses yeux pour une folle lorsqu’elle lui reproche de profiter des autres (il a couché avec elle et il ne l’a pas rappelé), une mendiante qui lui reproche le contenu d’un sandwich qu’il lui a généreusement acheté (il a oublié de le prendre sans oignons), un gamin mendiant et immigré qui le traque jusqu’à chez lui pour réclamer des excuses (il l’a injustement traité de voleur), la presse qui lui reproche le contenu scandaleux d’une vidéo promotionnelle sur YouTube, ses collaborateurs qui endurent jour après jour sa légèreté teintée de suffisance vis-à-vis de l’art et de la culture, ses deux filles qui ne cessent de se chamailler devant lui, etc… Ce schématisme-là entre le coupable qui deviendrait objet de pitié (parce que trop « agressé ») et la victime qui deviendrait objet de répulsion (parce que trop « agressive ») ne prend jamais racine dans The Square. Et il y a deux raisons à cela.

La première, assez évidente, tient dans un ensemble d’interrogations provocatrices à balancer telles quelles : doit-on systématiquement taxer de misanthropie un film dont les personnages font mine – car la subjectivité fait ici loi – de dégager quelque chose de mesquin et de détestable ? Est-on face à un film misanthrope ou à un film sur la misanthropie ? Pourquoi fustiger ces nantis qui proclament l’égalité parfaite tout en s’échinant à rester éloigné de l’Autre, sinon pour se décharger de sa propre gène et parce que l’on sait que l’on pourrait (ré)agir exactement comme eux ? Un cinéaste qui jugerait négativement ses personnages est-il moins tolérable qu’un journaliste qui jugerait tout aussi négativement le film de ce même cinéaste ? Et pourquoi penser qu’il les juge mal sinon parce qu’on les juge nous-mêmes ? N’est-ce pas parce qu’on se sent proche de ces personnages, donc visé par le film et son créateur, donc susceptible de réagir au quart de tour parce qu’on se sait atteint dans sa fierté ? Est-ce si dur et au fond si honteux de dire que le pouvoir est attirant, comme il est dit à un moment donné dans le film ? La seconde raison est de celles qui invitent à gratter la surface des apparences au lieu de croiser les jambes dessus. Elle cible Christian lui-même, qui, à l’image de tous les autres personnages du film, carbure à une hésitation et à une maladresse qui en renforcent l’humanité. Ni saint ni salaud ni victime, il passe ainsi tout le film à exhiber innocence et naïveté derrière chaque petite veulerie, passant de facto moins pour un adulte borné que pour un enfant au regard blessé, piégé dans un corps social proche du réseau arachnéen dont il constate et encaisse la douleur – le regard à la fois triste et égaré de Claes Bang fait ici la moitié du boulot. Les plans larges et fixes dont le cinéaste fait ici preuve à intervalles réguliers vont d’ailleurs dans ce sens d’une lecture entomologiste de nos sociétés contemporaines : que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur du musée, les personnages ne sont que des petits enfants qui s’imposent, tantôt mobiles tantôt statufiés, dans le creux des espaces et dans le coin des cadres, telles des souris qui s’agitent dans un labyrinthe métaphorique.

A vrai dire, on imagine assez mal un cinéaste comme Michael Haneke capable de filmer les choses ainsi. Parce que son cinéma, aussi virtuose et ouvert à l’interprétation soit-il, ne se veut en aucun cas réconciliateur ? Osons dire que oui. Car, chez Östlund, au-delà d’une froideur du filmage qui n’est jamais signe d’une clôture de sens, la compassion et l’humanisme se veulent une prolongation logique de ce rire grinçant et caustique derrière lequel d’aucuns s’obstinent à le voir se planquer. Exhiber la lâcheté d’autrui pour inviter à réfléchir sur la sienne propre n’est ici que la partie émergée de l’iceberg chez le réalisateur suédois, car l’hypothèse d’une rédemption remplace l’impasse en bout de course de ses récits mettant en scène l’effondrement du mâle dominant. Snow Therapy avait déjà dessiné tous les contours de ce parti pris, allant d’une crise de pleurs partagée jusqu’à une tentative de sauvetage en plein brouillard, et ce jusqu’à une marche collective et solidaire sur une route de montagne, véritables points de suspension qui laissaient au spectateur le soin d’achever lui-même l’écriture du récit. The Square enfonce le clou en élargissant l’ampleur de l’action (on passe d’une petite comédie en décor isolé à un gros drame social en milieu urbain) et en guettant la rédemption là où elle ne semble pas résider.

La faute grave qui conduira in fine Christian à la démission apporte ainsi un vrai « plus » à la portée du propos. Chargés de promouvoir l’exposition « The Square », deux membres d’une agence de marketing trouvent ici le moyen de faire le buzz avec une vidéo-choc diffusée sur YouTube (encore un « carré » à rajouter à la liste !), filmant l’explosion (virtuelle bien sûr) d’une petite fille blonde SDF à l’intérieur du carré. Une vidéo que Christian, trop préoccupé par ses soucis personnels, validera sans même avoir pris le temps de la regarder. Une fois la polémique lancée, ce dernier tentera l’esquive en parlant de la nécessité pour le musée de ne pas avoir peur de déplaire et de briser les tabous. A moins que vanter le propos d’une œuvre par un propos à l’exact opposé ne soit une manière d’en renforcer la pertinence (« Jusqu’à quel degré d’inhumanité faudra-t-il aller pour réveiller votre humanité ? »), à l’image de certains films entristes – dont ceux de Paul Verhoeven – qui développent une critique par l’amplification déformante et nauséeuse de l’objet de cette même critique ? Au fond, si l’on demeure extrêmement choqué par cette petite fille qui explose, c’est parce qu’on éprouve altruisme et compassion pour elle, ce qui nous raccorde à la philosophie de « The Square » (l’exposition et le film). Lecture osée et subversive qui révèle l’ambiguïté constructive de Christian qui, à mesure qu’il se démène avec cette sainte trinité propre au corps social (sincérité, hypocrisie, maladresse), s’efforce de (se) chercher une réconciliation.

A l’image des visiteurs de son propre musée, le héros de The Square entame ainsi un chemin fléché et surtout déclenché dont il ne peut s’extirper avant d’arriver à la sortie. Dans l’une des dernières scènes du film, les recommandations d’un entraîneur pédagogue à sa propre fille ont valeur de mantra (« Si tu échoues, tu corriges et tu avances »), en tout cas suffisamment pour inciter Christian à avancer vers son prochain, quand bien même l’action reste à l’état de happy end inachevé (il vient s’excuser auprès des parents du garçon accusé à tort, mais ils ne sont pas là). Libre à chacun de remplir les points de suspension, de dénicher une réponse possible dans l’ultime image du film (la fille de Christian planque son visage sous une casquette) ou encore de considérer que le geste de Christian est déjà en soi le signe qu’une ouverture d’esprit a su germer, ne serait-ce qu’un instant. D’un artifice à l’autre, d’un bruit à l’autre, d’une rencontre à l’autre, d’un rappel à l’autre, ce protagoniste plus complexe que prévu aura su assimiler un à un les divers remous qui lézardent son train-train quotidien, endurer le silence inquiet de celui qui ne sait pas quoi faire ni répondre, et finalement opérer un va-et-vient constructif entre la lâcheté ordinaire et la résurgence humaniste (l’une et l’autre forment la boucle intrinsèque de tout être humain). Cinéaste lucide et humaniste à plus d’un titre, toujours désireux d’impliquer son spectateur à mesure qu’il s’amuse avec lui et qu’il en fait son complice, Östlund fait ainsi de son film l’amorce d’un changement qui, à défaut d’exister réellement ou de délivrer un mode d’emploi gravé dans le marbre, ne peut naître que par la prise de conscience et l’expérience d’un corps social chahuté de l’intérieur. Ainsi s’achève la circonférence de The Square : un cadre vide qui attend son contenu, lequel ne peut surgir que par l’implication de celui, créateur ou spectateur, qui assimile le caractère ambivalent de tout dispositif social (à la fois création et prison), et qui, par l’intermédiaire d’un film sans filtre ni dogme ni mode d’emploi, gratte le vernis d’une civilisation plus animale qu’autre chose. Pour ou contre ce film, who cares : nous sommes tous égaux face à lui.