En l’espace de quelques années seulement, Wes Anderson s’est imposé comme la nouvelle coqueluche du cinéma indépendant américain. Peu d’autres cinéastes peuvent se targuer d’avoir trouvé un compromis aussi porteur entre exigence et cohérence formelles d’une part et accessibilité à un large public d’autre part. A partir de La Famille Tenenbaum (2002), le succès est au rendez-vous, les budgets des films augmentent et permettent un jeu toujours plus poussé sur le décalage entre la grandiloquence des décors et la futilité voire le ridicule de ce que les personnages y font ou disent. Ce décalage atteint des sommets dès l’opus suivant, La Vie aquatique (2005), sélectionné lui aussi en Compétition Officielle à la Berlinale. Les célébrités se précipitent dès lors pour collaborer avec ce nouvel incontournable du métier, quitte à oser les looks les plus extrêmes, comme Gene Hackman dans La Famille Tenenbaum ou Willem Dafoe flanqué d’une crête colorée dans les flash-backs irrésistibles de La Vie aquatique. Avant que Cate Blanchett ne l’empoche finalement, Gwyneth Paltrow, Julianne Moore ou encore Nicole Kidman ont prétendu à son rôle dans le film en question, rien que ça… Chaque nouvel opus andersonien est désormais un évènement attendu des cinéphiles. La sélection de Moonrise Kingdom en Compétition Officielle et comme Film d’Ouverture du Festival de Cannes 2012 marque un nouveau stade dans la célébration internationale du cinéaste.

Pourtant, tout était loin d’être gagné pour ce jeune Texan qui s’évadait tant bien que mal en passant ses journées à dévorer des romans, à découvrir de nouveaux chanteurs et à enchaîner les films. Dans un atelier d’écriture de théâtre à l’Université du Texas, il rencontre les frères Wilson, Andrew, Owen et Luke. Avec le cadet, il écrira ses trois premiers scénarios, Bottle Rocket (1996), Rushmore (1999, nettement inspiré de leurs propres expériences de lycéens) et La Famille Tenenbaum. Suite à la présentation du court-métrage Bottle Rocket au Festival de Sundance, ils se trouvent un mentor de choix qui les aidera à produire la version longue du film : James L. Brooks, qui les surnomment « the boys » et revient sur leurs premiers pas avec la fierté et l’émotion d’un père symbolique. Particulièrement à partir de Rushmore – et avec Fantastic Mr. Fox comme apothéose à ce niveau-là, l’innocence et la poésie de l’enfance n’en finissent pas de s’étirer dans un univers enchanté. La dureté des déceptions (amoureuses, artistiques, intellectuelles) et même la violence menacent toujours ces personnages mais la douleur est sans cesse neutralisée par ce sens du style et de l’absurde poussés à l’extrême. On ne trouve rien de vraiment « sérieux » dans le cinéma de Wes Anderson, et c’est suffisamment original pour mériter d’être souligné, dans un paysage cinématographique mondial où les auteurs à avoir imposé un univers tout droit sorti de leur imaginaire singulier ne sont pas si nombreux. Les personnages andersoniens sont des privilégiés, à priori agaçants, mais finalement attachants par la sincérité de la quête d’amour qu’ils ont tant de mal à admettre… Dans un style unique sur lequel nous proposons de revenir longuement, Anderson ne livre rien d’autre que des films drôles et tristes, comme la vie.

Filmographie :

BOTTLE ROCKET

USA – 1994 – 13min – Festival de Sundance 1994

Anthony (Luke Wilson), Dignan (Owen Wilson) et Bob (Robert Musgrave) sont trois jeunes adultes décidés à devenir des cambrioleurs. Ils ne sont pas faits pour ça, mais peut-on interdire aux gens de suivre leur rêve ?

Voir le film en intégralité ici et là

BOTTLE ROCKET

USA – 1996 – 1h32

Version longue du court-métrage éponyme, avec comme ajout principal une idylle entre Anthony (Luke Wilson) et l’employée mexicaine d’un motel texan, Inez (Lumi Cavazos).

RUSHMORE

USA – 1999 – 1h32 – Festival de Toronto 1998

Max Fischer (Jason Schartzmann) est élève dans une école privée, Rushmore. Son père (Seymour Cassel) est un modeste coiffeur et c’est grâce à une bourse que Max a pu intégrer l’établissement qui est un peu devenu sa nouvelle maison. Peu doué pour les matières qu’on y enseigne, il est en revanche passionné par les activités annexes, président et parfois même fondateur des clubs divers, de l’escrime à l’apiculture. Il se montre particulièrement sérieux pour monter des pièces de théâtre. Sa fantaisie et son aplomb font de lui un personnage central dans l’école, mais le Dr Guggenheim (Brian Cox), qui en est le directeur, l’avertit tout de même : si ses notes ne montent pas, il devra quitter l’école. Max fait la rencontre de deux personnes : Hermann Blume (Bill Murray), un industriel qui déteste sa propre famille, et Rosemary Cross (Olivia Williams), une jeune institutrice britannique en deuil de son époux. Max devient l’ami d’Hermann et tombe amoureux de Rosemary.

LA FAMILLE TENENBAUM

The Royal Tenenbaums – USA – 2002 – 1h49 – Compétition Officielle, Berlinale 2002

Pour rassembler sa famille, Royal Tenenbaum (Gene Hackman) fait croire à son ex-femme (Angelica Huston) et à ses enfants qu’il est atteint d’un mal incurable et qu’il ne lui reste que quelques semaines à vivre. Les enfants Tenenbaum sont tous des êtres exceptionnellement intelligents. Dès son plus jeune âge, Chas est une pointure dans le monde de la finance, Richie est un champion de tennis et Margot, leur sœur adoptive, est une brillante dramaturge lauréate du prix Pulitzer. Traversant une période difficile, tous les enfants Tenenbaum repartent s’installer chez leur mère : Chas (Ben Stiller) ne se remet pas de la mort de son épouse, Margot (Gwyneth Paltrow) déprime dans sa baignoire, incomprise par son mari Raleigh (Bill Murray), plus âgé qu’elle trompe avec Eli Cash (Owen Wilson), et n’écrit plus de pièces depuis des années, et Richie (Luke Wilson), qui a tout abandonné pour partir seul en bateau autour du monde, est depuis toujours désespérément amoureux de Margot.

LA VIE AQUATIQUE

The Life aquatic with Steve Zissou – USA – 2005 – 1h59 – Compétition Officielle, Berlinale 2005

En ultime croisade vers sa destinée, l’océanographe sur le déclin Steve Zissou (Bill Murray) part à la recherche du mystérieux requin-jaguar qui a tué son vieux complice (Seymour Cassel). À bord du Belafonte cohabitent ainsi sa femme (Angelica Huston), une journaliste anglaise enceinte (Cate Blanchett), un équipage cosmopolite et un fils prodigue putatif (Owen Wilson)…

HOTEL CHEVALIER

USA – 2008 – 13min

Prologue au long-métrage A bord du Darjeeling Limited, le film montre Jack (Jason Schwartmann), le plus jeune des frères Whitman, auquel son ex-petite amie (Natalie Portman) fait une visite surprise dans sa chambre d’hôtel parisienne. Vont-ils faire l’amour ? Leur relation va-t-elle repartir ou tout est-il déjà fini ?

Voir le film en intégralité ici

A BORD DU DARJEELING LIMITED

The Darjeeling Limited – USA – 2008 – 1h31 – Compétition Officielle, Mostra de Venise 2007

Trois frères, Francis (Owen Wilson), Peter (Adrien Brody) et Jack (Jason Schwartzmann), font un long voyage en train à travers le nord de l’Inde un an après la mort de leur père. Leur périple à bord du train est parsemé d’incidents loufoques et égayé de rencontres inattendues. Planifié comme une initiation spirituelle, ce parcours doit aussi les mener à leur mère (Angelica Huston), devenue nonne dans un couvent himalayen, et sera l’occasion de ressouder la fratrie.

FANTASTIC MR. FOX

USA – 2010 – 1h27

Monsieur et Madame Fox volent ensemble tout ce qu’ils peuvent ; plus tard, ils mènent une vie de famille idyllique avec leur fils, Ash. Un jour, leur neveu Kristofferson vient en visite. Mais, après douze ans de vie familiale paisible, l’existence bucolique est trop pesante pour les instincts animaux de Foxy. Très rapidement, il revient à son ancienne vie de voleur et, ce faisant, met en péril non seulement sa famille bien-aimée, mais aussi la communauté animale tout entière. Coincée sous la terre, sans assez de nourriture pour tout le monde, les animaux commencent à se rassembler pour lutter contre Boggis, Bunce et Bean, trois fermiers déterminés à capturer Monsieur Fox à tout prix.

Sorti le 16 mai 2012 :

MOONRISE KINGDOM

USA – 2012 – 1h34 – Compétition Officielle et Film d’ouverture, Cannes 2012

Fantastic Mr. Fox (2010)

MANIAQUERIE

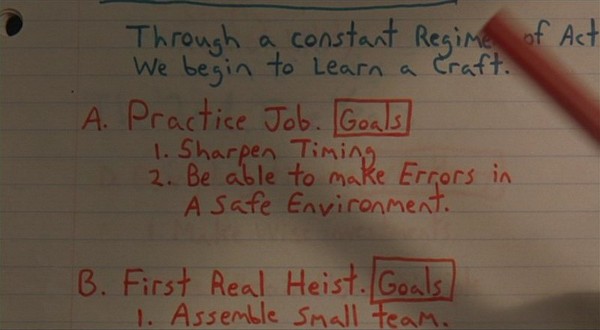

L’aspect extrêmement maîtrisé des réalisations d’Anderson trouve donc souvent un écho dans l’histoire même qui est racontée, via la projection sur un personnage de ce trait essentiel, revendiqué et bien connu, de la propre personnalité du réalisateur : la manie du contrôle. Les héros andersoniens se fixent expressément des marches à suivre, des objectifs à atteindre ou des défis à relever et s’auto-contraignent donc à une minutie presque excessive, qui entraîne souvent des problèmes avec leur entourage direct. Le héros de Rushmore (1999), Max Fischer (Jason Schwartzmann), ne cherche pas à être l’élève le plus cool de l’école privée dans laquelle il est membre, président ou fondateur de tous les clubs d’activités extra-scolaires, il a simplement ses propres objectifs dans la vie et des manières bien définies d’y arriver : il établit des règles et s’y tient. Dans La Famille Tenenbaum (2002), dans un registre plus tragi-comique, c’est suite au décès de son épouse que Chas (Ben Stiller) se sent obligé d’être un père-protecteur ultra-prévoyant pour ses deux garçons et élabore ainsi des simulations d’incendies dans sa maison afin de parer à un éventuel nouveau malheur. On trouve aussi chez Francis (Owen Wilson) d’A bord du Darjeeling Limited (2008) ou chez Mr. Fox des tempéraments similaires : ils supervisent de fait les opérations, sans se rendre compte que leur entêtement compromet le bien-être des autres en limitant leur marge de manœuvre dans le premier cas ou en les mettant carrément en danger dans le second (il s’agit de vols). Mais c’est au Dignan (Owen Wilson) de Bottle Rocket (1996) que revient la palme du plus « beau » contrôlant : lorsqu’il vient chercher son ami Anthony (Luke Wilson) à la sortie d’un hôpital psychiatrique et lui annonce qu’il a préparé un braquage, c’est en fait le programme de plusieurs années à venir qu’il a élaboré :

Première page du « plan quinquennal » de Dignan dans Bottle Rocket (1996)

On ne s’étonnera même pas de constater que, dans une publicité qu’il a réalisée en 2006 pour American Express, Anderson va jusqu’à se mettre lui-même en scène au travail, revendiquant clairement – avec une pointe de narcissisme – son attention aux moindres détails du film. Mais c’est bien sûr le résultat visible de ce contrôle minutieux qui nous intéresse, ce que cela implique en termes d’élaboration formelle et narrative dans les œuvres du cinéaste. Une tendance qui se vérifie à chaque nouvel opus, c’est celle qui consiste à déverser dans les premières minutes de métrage une quantité incroyable d’informations. Un temps, le spectateur peut être paniqué – « vais-je bien pouvoir garder tout cela en tête ? », « n’ai-je pas loupé quelque chose d’essentiel par manque d’attention ? », voire « je sature déjà ! » – mais ce n’est là qu’un moyen pour le cinéaste de poser fermement les bases d’un univers qu’il ne cessera d’affiner pendant le reste du film. De Bottle Rocket, avec les projets clairement exposés, rédigés et schématisés de Dignan, à Fantastic Mr. Fox, les ouvertures sont toujours des moments à la fois grandiloquents – par leur précision et leur ampleur – et décalés, au second degré savoureux… Rushmore (1999) et La Vie aquatique (2005) débutent par l’ouverture de grands rideaux de velours : dans le premier cas sur le décor de l’école prestigieuse qui donne son titre au film, dans le second sur un écran de cinéma où le titre « The Life aquatic with Steve Zissou » est à la fois celui du film d’Anderson et celui du film dans le film, un documentaire sur les aventures du personnage de Bill Murray, dont le meilleur ami a été dévoré par un « requin-jaguar » (d’emblée, on est face à un tragi-comique extrême, avec la mort du personnage de Seymour Cassel et le dialogue terriblement décalé qui s’ensuit lorsque Steve annonce la nouvelle à l’équipage : « _Esteban was eaten! _Beaten by what? _No, EATEN! »).

L’ouverture grandiloquente et décalée de La Vie aquatique (2005) par un documentaire sur les aventures de Steve Zissou

Dans Fantastic Mr. Fox et La Famille Tenenbaum, c’est la couverture usée d’un livre emprunté dans une bibliothèque municipale (on le sait à la tranche numérotée que l’on aperçoit) que l’on découvre la première : il s’agit bien sûr, pour le premier, d’une citation nécessaire du roman originel de Roald Dahl. Quant au cas Tenenbaum, le livre en question est un récit de la saga familiale que s’apprête à mettre en scène Anderson en revenant régulièrement au livre et à ses chapitres : un moyen de « sacraliser » en quelque sorte ses personnages – on y reviendra sur le plan de la mise en scène –, de renforcer le statut d’êtres exceptionnels qu’ils ont déjà par leurs aptitudes, les trois enfants Tenenbaum étant des surdoués. En montrant à de nombreuses reprises au cours du métrage d’autres livres, écrits par tel personnage ou tel autre, Anderson ne livre pas seulement sa vision de New York, idéalisé comme ville de culture par excellence, dont le moindre habitant serait un écrivain en puissance (c’est ce qui le faisait rêver, lui, le jeune Texan d’Austin toujours plongé dans ses livres) ; il plante le plus profondément possible son cadre narratif, cherchant à créer de toute pièce une autre réalité avec ses repères littéraires propres.

Dans La Famille Tenenbaum (2002), Anderson met en scène une conversation au contenu purement futile pour le simple plaisir de filmer en champ-contrechamp les deux personnages assis devant des tableaux particulièrement étonnants : effet garanti !

La manière qu’a Wes Anderson d’accumuler les données par la pure mise en scène méritera que l’on s’y attarde en temps voulu. Si l’on s’en tient, à ce stade, à la seule convocation d’autres arts dans ses films, il nous faut évoquer les éléments picturaux dont il charge inlassablement ceux-ci : il y a, par exemple, ce portrait de Churchill qui orne l’un des murs du directeur de Rushmore, où le regard perçant du Premier Ministre britannique semblerait presque moquer la futilité des conversations entre l’élève et son supérieur ; ou encore cette immense fresque baroque qui sert de toile de fond aux premiers éléments du générique de La Vie aquatique et participe ainsi d’emblée au côté faussement grandiloquent de l’ensemble du film. Mais ce sont surtout les créations farfelues des personnages qui enrichissent considérablement les univers des films d’Anderson et en font le charme bricoleur : ces maquettes que les élèves de Rushmore font en classe de sciences, la pièce de théâtre que Max Fischer met en scène vers la fin du film (une love-story entre une Vietcong et un soldat américain pendant la guerre du Vietnam), les fantaisies théâtrales de Margot Tenenbaum et celles, picturales, de Richie Tenenbaum, les documentaires ou les romans d’aventures de Steve Zissou, etc.

La Famille Tenenbaum (2002)

D’autres données écrites des films d’Anderson sont celles que celui-ci appose à même ses images. Après le format 1.85 de Bottle Rocket, le passage à un format plus large (2.35) à partir de Rushmore permet davantage de jeux de composition dans le cadre, et notamment ces multiples indications que le réalisateur aime livrer pêle-mêle en un court laps de temps : les innombrables statuts associatifs de Max Fischer ou encore les aspects essentiels de la vie des trois jeunes Tenenbaum. On s’amuse de la récurrence d’une même police d’écriture pour ces effets de style et les génériques de ses films, que le cinéaste commente ainsi en entretien :

« _Parmi les nombreuses obsessions projetées dans vos films, il y a cette utilisation de la typographie Futura. Qu’évoque-telle pour vous ?

_Je peux aller jusqu’à l’Helvetica, une évolution du Futura, mais guère plus loin… Ecrits avec une autre typographie, les mots n’auraient pas la même valeur. Ce côté droit, rigoureux, solide, ça évoque peut-être ma manière de travailler (en sortant de l’entretien, Wes Anderson passera plusieurs minutes à déplacer un meuble de quelques centimètres dans son entrée, pour qu’il soit parfaitement aligné sur le tapis…, ndlr). Je suis très fan du travail de Saul Bass sur les typographies, notamment pour les films d’Hitchcock, Scorsese ou Preminger. Lui aussi utilisait constamment la même fonte, très dépouillée : le genre de typographie qu’on utilise dans les bibliothèques. Je suis très bon client pour la simplicité. »

(source)

UN RAPPORT LUDIQUE AVEC LE SPECTATEUR

Au vu de cette profusion d’éléments picturaux, on ne s’étonne guère qu’un argument récurrent des détracteurs de Wes Anderson soit la « sur-décoration » de ses films. A cela, il faut répondre que non seulement cette dimension ludique – au-delà du charme fou qu’on peut lui trouver ou non subjectivement – tient à un rapport à l’enfance sur lequel nous reviendrons longuement. Toujours est-il que cette profusion d’informations et d’éléments purement visuels n’est en rien un désordre amusant mais bien une matrice composée avec précision ; chose dont on ne peut prendre conscience que dans la durée, qu’à l’échelle d’un long-métrage donné d’Anderson. Si nous nous laissons dépasser momentanément par la masse d’éléments qu’il nous donne à voir, ce dernier ne perd jamais le nord, lui. Exemple : on ne relève qu’à peine, lorsque son portrait est dressé en un temps record par le narrateur en début de film, que Margot Tenenbaum a un jour perdu accidentellement un doigt. C’est certainement voulu : sa prothèse en bois, à chaque fois qu’elle nous rappellera l’évènement au cours du film (en cognant bruyamment sur la baignoire, etc.), provoquera l’hilarité ! Ce jeu d’échos au sein d’un même film, de répétitions de gags à de grands intervalles donne au spectateur le sentiment réjouissant d’être plongé dans un univers qui interagit avec lui, se joue avec brio de sa capacité de mémorisation et de son degré d’attention. C’est bien sûr ce qui donne, aussi, l’envie de revoir sans cesse les films du cinéaste…

On parlait des ouvertures de ceux-ci, mais il va sans dire que les fins en sont tout aussi essentielles, notamment parce qu’elles nous font réaliser à quel point on s’était attaché à l’univers créé, à ses personnages, que l’on quitte le vague à l’âme. Ces derniers instants sont souvent des « fins-synthèses », où les principaux personnages sont tous en présence et où le travail de composition atteint des sommets réjouissants : l’accumulation de détails y est rendue possible par le simple fait que le spectateur en soit désormais au fait, à même de les remarquer tous en même temps. La fin de La Famille Tenenbaum voit ainsi son tragique désamorcé par le simple fait de voir défiler les personnages et leurs attributs fétiches : Chas et son éternel survêtement Adidas (mais désormais noir, de circonstance, et non plus rouge), Margot et sa cigarette (tenue de la main où elle a sa prothèse en bois), etc.

Ce jeu sur l’attention aux détails et la relation ludique qu’il établit avec le spectateur, on le retrouve bien entendu à l’échelle de l’œuvre entière d’Anderson : les renvois s’opèrent alors non plus au sein d’un seul film mais d’un opus à l’autre et sont innombrables : Jacques-Yves Cousteau, auquel est dédié La Vie aquatique, est déjà évoqué dans Rushmore (le personnage de Bill Murray y finance par ailleurs un grand aquarium pour l’école, « avec requins et piranhas », sic) tandis que Margot Tenenbaum lit un livre sur l’exploration sous-marine ; l’Inde est déjà présente dans La Famille Tenenbaum à travers le second rôle de Pagoda et plus particulièrement l’évocation de la rencontre entre Royal (Gene Hackman) et son futur majordome indien dans un Calcutta fantasmé comme une terre d’aventures rocambolesques ; le personnage de Bill Murray dans Rushmore décide de s’installer dans un hôtel tandis qu’il est en instance de divorce et s’y voit demander : « _How long are you staying? ». « Indefinitely », répond-t-il, annonçant ainsi le cas similaire de Royal Tenenbaum ; enfin, parmi les nombreux éléments qu’Anderson a ajoutés au roman originel de Roald Dahl dans Fantastic Mr. Fox, il y a le triangle amoureux entre le jeune Ash, son cousin et la jolie Kylie… un écho direct du triangle Margot/Richie/Eli dans La Famille Tenenbaum.

Natalie Portman, l’amante du court-métrage Hôtel Chevalier, est elle aussi A bord du Darjeeling Limited (2008)

Cette profusion d’autoréférences, de clins d’œil et de motifs récurrents sont une des manières que trouve Anderson de faire sentir au spectateur sa présence derrière la caméra, celle du cinéaste-démiurge qui dialogue avec ses spectateurs par signes interposés. Lorsqu’à la fin d’A bord du Darjeeling Limited, Anderson profite de l’apaisement des trois frères Whitman pour nous faire traverser les cabines situées à côté de la leur, il y montre le personnage anonyme qu’incarnait Bill Murray dans l’ouverture, la belle Natalie Portman, qui jouait l’amante de Jack (Jason Schwartmann) dans le court-métrage Hôtel Chevalier (il précédait le long-métrage lors de sa sortie en salles) ou encore… le tigre dont la mère parlait aux trois frères ! Bien sûr, ces trois personnages ne se trouvent pas réellement dans le train. Ils sont en revanche pris dans un même flot mélancolique de l’existence qu’Anderson symbolise idéalement par cette avancée de son train imaginaire. Ce moment d’étonnement formel et narratif fait tomber les intermédiaires : Anderson nous interpelle directement, livrant le message de son film, selon lequel on ne sait jamais tout à fait se détacher des personnes importantes (en bien ou en mal) de notre existence, elles avancent à nos côtés, dans le même « train de vie ». Cette courte scène fantaisiste est aussi un moyen pour le cinéaste de souligner sa création, en un peu plus d’une heure, de tout un microcosme. Chose qu’il prend plaisir à faire en ajoutant au réel des créations de toutes pièces : les « Gypsy Cabs » dont on croirait qu’ils sont la seule compagnie de taxis de New York (dans La Famille Tenenbaum et dans un flash-back d’A bord du Darjeeling Limited) ou cet improbable garage automobile de New Island qui porte le nom de… l’aviation allemande (« Luftwaffe Automobil : Fine German Cars ») dans A bord du Darjeeling Limited.

L’envie du cinéaste de crever dans l’œuf tout réalisme, même lorsqu’il tourne ses extérieurs en décors naturels à New York comme dans La Famille Tenenbaum, est manifeste. Il l’évoque en entretien au sujet de Fantastic Mr. Fox : « Je rêvais de tourner un long-métrage d’animation en image par image, mon style préféré dans le genre. Plus encore que les animations en pâte à modeler, j’adore celles qui laissent la part belle aux textures, aux tissus. L’histoire de Mr. Fox était idéale pour jouer sur les matières et j’avais envie de filmer de la fourrure. La magie de ce genre de réalisation, c’est qu’on voit très bien qu’il s’agit d’objets, de miniatures que l’on remue à la main. » (source). Mieux que les rideaux de Rushmore et de La Vie aquatique ou encore que l’animation en stop-motion des fonds marins de celui-ci (supervisée par Henry Selick, le réalisateur de L’Etrange Noël de Monsieur Jack, 1994) ou de Fantastic Mr. Fox, Anderson a trouvé dans La Famille Tenenbaum un marqueur suprême de sa présence démiurgique et de l’artifice de sa réalisation : dans le générique de début, tandis que les noms de leurs interprètes défilent, les personnages sont filmés face caméra en train de s’habiller, de réajuster leurs accessoires distinctifs, de se raser, de se faire coiffer ou de se maquiller. On est en quelque sorte dans les coulisses du film qui s’apprête à débuter, l’artefact est dévoilé frontalement :

Générique de début de La Famille Tenenbaum (2002)

FAIRE « PARLER » LES DETAILS

L’extrait ci-dessus permet par ailleurs de prendre la mesure du kitsch propre à Wes Anderson : du fin fond du Texas à l’Inde en passant par New York, les fonds marins au large de l’Italie, Paris et même le monde sous-terrain de Fantastic Mr. Fox, c’est le même univers visuel que celui-ci décline à chaque nouvel opus. Celui-ci semble être fermement établi dès le deuxième long-métrage, Rushmore. Il est d’ailleurs intéressant de constater qu’Anderson a supervisé avec son chef opérateur Robert Yeoman, en 2008, une réédition DVD de son premier long Bottle Rocket en en ravivant clairement les teintes, certainement pour les faire correspondre davantage à l’identité visuelle qui était devenue la sienne entre-temps :

Bottle Rocket : les couleurs originelles de 1996 et celles retouchées pour la réédition DVD de 2008

Wes Anderson affectionne donc les couleurs vives, les décors surchargés de détails amusants, les tenues vestimentaires incongrues (James Caan et sa coupe de cheveux impayable, ses pantalons fleuris et ses colliers en dents d’on-ne-sait-quoi dans Bottle Rocket, Royal Tenenbaum et son peignoir rose, le chapeau de cow-boy d’Eli Cash, etc.) ou au contraire très élaborées (elles sont alors généralement proches des siennes) et les détails fétichistes tels que les placements de produits détournés à sa manière : dans La Vie aquatique, les membres de la « Team Zissou » (sic) ont tous des baskets Adidas mais en une édition spéciale « Zissou », commandée spécialement par le cinéaste pour son film ; ou encore, dans A bord du Darjeeling Limited, les bagages colorés hérités du père, dont les ornements se marient parfaitement avec la profusion de détails des décors indiens, sont des créations spéciales de Louis Vuitton pour le film…

L’identité sonore de ses films est tout aussi plurielle : Anderson emprunte les musiques des films de François Truffaut (quelques-unes des Deux Anglaises et le Continent et de La Nuit américaine sont dans Fantastic Mr. Fox), celles de Satyajit Ray qui forment le gros de la B.O. d’A bord du Darjeeling Limited, fait cohabiter sans problème, sur la B.O. de La Vie aquatique, Bach, des chants sud-américains et des reprises en portugais de David Bowie par le Brésilien Seu Jorge. Sa collaboration étroite avec le compositeur Mark Mothersbaugh lui permet de prolonger ce mariage d’influences dans les compositions originales de ses B.O. : pour Rushmore et pour La Famille Tenenbaum, Mothersbaugh s’est par exemple inspiré, selon les vœux du réalisateur, du style de Vivaldi pour apporter à l’univers du film une touche solennelle et distinguée tout en conservant une identité propre. La multiplicité des influences d’Anderson pose une question intéressante : celle de l’ancrage temporel de ces films.

Ambiguïté du cadre temporel : le personnage de Bill Murray, dans la scène d’ouverture d’A bord du Darjeeling Limited (2008), avec son chapeau mou, paraît sorti d’un film américain des années 1940

A y bien réfléchir, seul Rushmore livre, au détour d’une date dévoilée subrepticement, la période à laquelle son action se déroule – les années 1980. Pour autant, l’univers du film évoque bien davantage les années 1960, notamment parce que sa B.O. déborde de morceaux issus de la « British Invasion » des années 1960 (The Beatles, The Kinks, The Who, etc.). Pour le reste, on ne peut que relever çà et là des indices… qui ne font que nous perdre davantage : dans La Vie aquatique, le personnage d’Owen Wilson dit par exemple être copilote pour Air Kentucky, soit une compagnie aérienne qui n’a existé que pendant les années 1970 et 1980, quand bien même d’autres éléments du film semblent bien plus contemporains ! Parce qu’elle est réjouissante, on se fait sans problème à l’idée que les films d’Anderson sont un peu hors du temps, marqués par des périodes et des styles très divers qui, agencés, font l’unicité de l’univers du cinéaste, son charme rétro-chic et son décalage inimitable. Le désordre savant (un oxymore qui lui va bien) de ces influences tient certainement au fait que le cinéaste se soit ouvert en très peu de temps à d’innombrables horizons culturels, dès lors que sa carrière était lancée et lui permettait de voyager (ce qu’il ne cesse aujourd’hui de faire, lui qui vit constamment entre New York, Londres et Paris) : « Avant mes 25 ans, je n’avais jamais quitté le Texas plus de dix jours. Ma culture, mon héritage sont véritablement texans, américains. Mais tout ce que je lisais ou regardais venait d’ailleurs. D’une certaine façon, je me sens davantage influencé par le cinéma français que par le cinéma américain. Je suis tombé amoureux de la France à travers les films. Aujourd’hui, me promener dans Paris relève de l’aventure exotique. » (source).

Ce n’est pas seulement comme élément évocateur d’une certaine époque que la musique occupe une place essentielle dans le cinéma andersonien, mais également comme outil de pure stylisation et comme catalyseur des émotions. On a le sentiment que toute musique pourrait finir sur une B.O. d’Anderson dès lors que son impact est celui que le cinéaste recherche pour sa scène. On ne s’étonne même pas de voir A bord du Darjeeling Limited se clore par les « Champs Elysées » de Joe Dassin puisqu’après tout, la tranquillité communicative de la chanson correspond tout à fait à l’apaisement des protagonistes en fin de film (de plus, la France avait déjà sa place dans l’univers du film via le court-métrage Hôtel Chevalier qui le précédait et l’imprégnait). En entretien, Anderson confie construire ses films à l’aide de la musique et aimer la manière dont David Lynch utilise celle-ci pour elle-même, d’une manière presque agressive à force d’être ostentatoire. La dominante demeure bien entendu, chez Wes Anderson, pop-rock et exubérante, avec la récurrence sur ses B.O. des Rolling Stones, avec lesquels il dit avoir une « entente naturelle », ou des Beach Boys, dont il s’est amusé pour Fantastic Mr. Fox à convoquer plusieurs périodes afin d’imprimer leurs spécificités respectives à autant de parties de son film. Scorsese lui-même, dans ce qu’il faut bien appeler une lettre ouverte élogieuse, disait admirer cette utilisation de la musique : « Anderson has a fine sense of how music works against an image. There’s the beautiful ending of Rushmore, when Miss Cross removes Max Fischer’s glasses and gazes into the boy’s eyes – really the eyes of her dead husband – as the Faces’ “Ooh La La” plays on the soundtrack. ».

Le choix des morceaux dénote d’impressionnantes connaissances musicales du cinéaste et surtout une belle sensibilité : ainsi utilise-t-il dans les moments les plus mélancoliques, voire tristes d’A bord du Darjeeling Limited le thème magnifique composé par Satyajit Ray lui-même pour son chef-d’œuvre Charulata (1964). D’ailleurs, A bord du Darjeeling Limited est certainement l’opus andersonien le plus abouti sur ce plan du rapport entre histoire, musique et pure composition des images. Exemplairement, le long travelling latéral où les trois frères sortent au ralenti d’une maison du village indien, passent devant le corps du garçon que l’on embaume, posent un dernier regard mélancolique sur les habitants qui leur disent au revoir et montent dans un taxi, le tout au son de Strangers des Kinks, révèle une correspondance improbable et néanmoins parfaite entre les plans visuels et sonores. Les circonstances tragiques de la mort d’un enfant chargent le ralenti d’émotion (les personnages paraissent flotter, n’être plus réellement en eux-mêmes), qui lui-même fait du morceau pop-rock l’expression sonore des cris de douleur que les personnages retiennent ou non (le père de l’enfant est effondré).

Image tirée du travelling ralenti d’A bord du Darjeeling Limited (2008) évoqué ci-dessus

L’utilisation de la musique dénote donc une conscience peu répandue de l’impact émotionnel de celle-ci mais également un grand sens du rythme, comme l’explique Anderson lui-même : « Si la chanson occupe une place importante dans le film, j’aime l’écouter très fort pendant le tournage – même si ce n’est qu’un court extrait. Je minute tout à la seconde près en fonction de la musique. Je me souviens notamment de Rushmore : Jason Schwartzman avait onze secondes pour marcher d’un point à un autre, puis cinq secondes pour monter l’escalier en suivant la mélodie. » (source). Si la tentative de travailler ce plan-là de la forme du film n’était qu’à moitié fructueuse sur Bottle Rocket (cf. cette scène d’entraînement de football au montage très rapide et à la musique rock, peu éloignée des canons de la comédie américaine grand public que l’on connaît aujourd’hui), Anderson trouve sa voie dès Rushmore et aboutit, avec La Famille Tenenbaum, à des monuments tels que cette minute (montre en main) qui dévoile au spectateur et aux personnages de Bill Murray et de Luke Wilson le passé secret de Margot Tenenbaum (Gwyneth Paltrow). En un temps extrêmement restreint, Anderson offre un concentré jouissif de son univers et nous fait réaliser plus que jamais que celui-ci est avant tout pictural : pas besoin de dialogues explicatifs, seulement de l’entraînant « Judy is a Punk » des Ramones et d’indications écrites à même l’image en police Futura pour faire son effet (notons au passage que l’on aperçoit ici un Gypsy Cab et un marin flanqué d’un bonnet rouge, qui annonce La Vie aquatique :

Le passé mystérieux de Margot Tenenbaum révélé en une minute

Fantastic Mr. Fox marque un changement notable au niveau du rythme (une exception ? il faudra attendre Moonrise Kingdom pour le confirmer), proposant une gestion nouvelle des vitesses de récit : l’alternance est plus régulière entre emballements et prostrations, et le tout est dominé par une euphorie maîtrisée, avec quelques « pauses » bienvenues qui mettent en valeur des dialogues délirants. On note également que c’est le premier film d’Anderson à ne pas se terminer sur un ralenti (on évoquait plus haut ces fins-synthèses et ces ralentis apaisants)… De manière générale, cette question du rythme, des rapports entre image et son est essentielle en ce que l’inscription des personnages dans la forme des films dévoile beaucoup de ce qu’Anderson a à nous dire sur le fond…

FORME ARTIFICIELLE / « REALISME » AFFECTIF

Cadrages frontaux, de Bottle Rocket à Fantastic Mr. Fox

Non pas qu’il en fasse des pantins dépourvus de densité psychologique, mais Wes Anderson intègre de fait ses personnages dans un univers extrêmement dense et élaboré formellement. Les protagonistes en eux-mêmes et le cadre dans lequel ils évoluent sont pour ainsi dire d’importance égale. Cela se traduit directement dans un trait essentiel de la mise en scène du cinéaste : le choix de (très) courtes focales, de 27mm dès son premier long-métragge Bottle Rocket (source). Une courte focale (la distance entre le système optique et le foyer est réduite, comme expliqué simplement ici) permet un grand angle de prise de vue et est donc généralement utilisée pour des plans larges, afin de restituer le décor à l’image avec une bonne profondeur de champ. Le cinéaste explique son parti-pris visuel : « Je pensais que ce film appelait un style plus dynamique, un montage plus rapide que la normale, parce que les comportements de mes personnages sont tellement étranges et énergiques. En utilisant un objectif de 27mm, vous avez plus de profondeur… Ce que je déteste, c’est d’avoir une scène tournée avec un objectif 35 ou 27, puis de couper et d’avoir un gros plan tourné avec un objectif 70 : tout l’arrière-plan disparaît ! Je voulais inclure dans le film cet arrière-plan le plus possible, parce que la majeure partie du film repose sur trois mecs qui s’agitent et parlent. A de nombreuses reprises, l’un des trois est au premier plan tandis que les deux autres sont plus en retrait, et je ressentais le besoin d’avoir toute cette profondeur à l’image pour pouvoir contenir tout le monde. » (source). Cette conservation peu courante d’un même type de focale pour l’ensemble d’un film donne cette impression que l’image est bombée en son milieu. Dans ces plans rapprochés et frontaux sur les personnages, que l’on trouve dès Bottle Rocket, ce sont bien sûr les personnages qui se tiennent à l’endroit du cadre où cette bombance est visible (les cadrages étant millimétrés et Anderson plaçant toujours les personnages en leur centre). Cela créerait presque l’illusion que les personnages sortent de l’écran, à force d’être sur-caractérisés, presque iconisés. L’effet est frappant dans une séquence telle que les retrouvailles de Royal Tenenbaum et de ses trois enfants : les plans frontaux se succèdent, sur tel personnage puis tel autre, et cette légère déformation de l’image renforce de fait l’impression que les personnages sont prêts à sortir de leurs gongs. Sur l’image suivante tirée d’A bord du Darjeeling Limited, l’effet est nettement visible, la ligne horizontale en bas du cadre (le rebord de la fenêtre du train) étant censée être rectiligne alors qu’elle est ici clairement courbée, effet résultant du choix de focale. Il en va de même pour la porte du compartiment située à l’arrière-plan, qui occuperait une plus grande place dans le cadre en longue focale :

Plan rapproché tourné en courte focale dans A bord du Darjeeling Limited (2008)

A partir de Rushmore, le passage au format 2.35 implique un travail de composition de l’image dont Anderson a conscience au point de commencer à story-boarder ses films, comme il l’explique dans cet entretien avec Charlie Rose (un journaliste auquel il a accordé tant d’interviews qu’il lui offre de jouer son propre rôle dans La Famille Tenenbaum !). Ces jeux sur le positionnement des personnages dans le cadre que la plus grande largeur de celui-ci permet ne sont pas limités à leur joliesse formelle mais permettent de faire sens. L’exemple des membres de La Famille Tenenbaum est particulièrement parlant : les trois enfants semblent, dès leur plus jeune âge, être en proie à un spleen difficilement définissable, qui tient à la culture du succès dans laquelle ils ont toujours été élevés et dont ils ont connu les revers. Cette éducation a fait d’eux des génies mais a aussi entraîné, tandis qu’ils grandissent et que les échecs arrivent fatalement, un dérèglement profond. Ils ont été trop lucides trop tôt, et se retrouvent quelques années plus tard face au vide existentiel de leurs vies d’adultes, des enfants blessés enfermés dans des corps d’adultes. Ils sont là, une expression blasée sur le visage, paumés dans une vie trop réglée et vide d’amour, perdus au milieu du cadre trop large de l’image, « prisonniers » de la forme même du film en quelque sorte. Les couleurs vives sont bien là, les effets comiques aussi, mais on sent les personnages en proie à un profond mal-être, et c’est le beau paradoxe du film : la dépression y est parée des atours du glamour, et l’on attend tout le long ce moment où l’état psychologique des protagonistes se hissera au niveau d’épanouissement de la forme du film…

De même, les mouvements d’appareil ont également quelque chose à nous dire de ce qui se joue entre les personnages. Hormis dans Bottle Rocket où Anderson paraît encore « se chercher », ces mouvements sont généralement simples et rectilignes : des travellings latéraux ou rotatifs, tout simplement. On remarque, concernant les longs travellings latéraux, que ceux-ci correspondent à une « unité émotionnelle » qu’il s’agit de ne pas rompre par le montage. On pense à cette scène de La Famille Tenenbaum où Royal attend son ex-femme devant chez elle pour lui annoncer qu’il a un cancer et qu’il veut donc la revoir. Lorsqu’elle fond en larmes sans qu’il ait prévu une réaction d’une telle ampleur, il réajuste son tir et la rassure en lui disant qu’il lui mentait. Elle s’énerve, menace de partir. Pour la retenir, il lui confirme qu’il va bel et bien mourir bientôt. La scène, tragi-comique par excellence, est filmée en un seul plan : la caméra suit en travelling les personnages (cadre large) puis effectue un zoom-avant (on reviendra très vite à la valeur de cet effet chez Anderson). Le long dialogue, où il est difficile de distinguer la vérité du mensonge, voit son ambiguïté maintenue par le parti-pris formel. On ne reviendra pas sur le long travelling ralenti de l’enterrement d’A bord du Darjeeling Limited, qui repose bien entendu sur le même principe d’unité émotionnelle, mais un bel exemple mérite d’être tiré de La Vie aquatique : lorsque Steve Zissou apprend que Ned (Owen Wilson) est son fils, la conversation est presque trop sereine, filmée en plan moyen, caméra fixe. Puis, toujours dans le même plan, un travelling suit Steve tout le long de son bateau, où une soirée est donnée ce soir-là, jusqu’à son extrémité où il s’allume une cigarette et exhale la première fois en soupirant lourdement comme pour se remettre du choc. La musique de David Bowie aidant, on passe en un même plan d’un ton plutôt comique à quelque chose de bien plus mélodramatique. Anderson est l’un de ces cinéastes conscients de la valeur du travelling : sa continuité permet de partager avec le spectateur l’émotion qui envahit un personnage à un moment donné, autrement dit d’épouser la « durée intérieure » du personnage.

Au-delà de l’omniprésence de zooms-arrière dans A bord du Darjeeling Limited, qui viennent rappeler que les personnages sont perdus dans des décors gigantesques et majestueux, les zooms ont souvent, eux aussi, une valeur émotionnelle. Les zooms-avant signalent généralement une émotion qui saisit les personnages, les « pénètre » en quelque sorte – ce que l’impression d’un mouvement vers l’avant vient souligner : la première fois que Max Fischer aperçoit Rosemary Cross (Olivia Williams) dans Rushmore, ce moment de La Famille Tenenbaum où Royal demande à Richie s’il le considère toujours comme son père, etc. Une belle scène de ce même film nous sert idéalement d’illustration de ces quelques remarques sur la valeur émotionnelle des partis-pris formels d’Anderson. Richie revient de son périple en mer après avoir appris que son père était atteint d’un cancer. Sa sœur adoptée Margot, dont il a toujours été amoureux, doit venir le chercher. La scène débute par un plan large où s’opère cette fameuse inscription du personnage dans un décor trop grand qui l’écrase. On relève de plus le mot « ROYAL », écrit en grandes lettres sur la façade du port : ce n’est autre que le prénom du père qui déjà, symboliquement, oppresse presque Richie. Un travelling latéral suit ce dernier auquel des admirateurs demandent de poser avec eux en photo, rappel cruel de sa notoriété passée comme joueur de tennis surdoué. Et là, le bus arrive. A l’instant même où Margot entame sa marche vers lui, une belle balade (« These Days de Nico) débute et vient accompagner un ralenti. Pur instant de grâce. Puis, les champs-contrechamps enchaînés rapidement soulignent surtout les non-réponses de Richie qui devrait parler lorsque c’est à son tour d’être filmé mais en est tout bonnement incapable, sous le choc de l’émotion (« Well, it’s nice to see you too » dit Margot, qui comprend très bien son frère). Enfin, un zoom vient accompagner le mouvement des personnages l’un vers l’autre pour s’étreindre, soulignant ainsi l’importance du moment à l’échelle du film entier :

Séquence analysée : les retrouvailles de Margot et Richie Tenenbaum

« ADULESCENTS »

Un autre aspect frappant de l’inscription des personnages d’Anderson dans l’univers de ses films (et dans le cadre de l’image en particulier) tient au décalage entre l’opulence du décor et l’innocence voire la futilité de ce que les personnages y font ou disent. Le budget de La Vie aquatique est de 50 millions de dollars, soit plus du double de celui de La Famille Tenenbaum. La marge de manœuvre du réalisateur étant considérable, il peut se permettre les plus grandes folies à ce niveau de décalage que l’on évoque : il faut voir par exemple Steve Zissou arriver, flanqué de son éternel bonnet rouge, en hélicoptère sur son île privée au large des côtes italiennes ! Son allure n’est autre que celle d’un grand enfant flanqué d’un gros jouet. C’est bien ce que sont tous ces personnages, des apprentis braqueurs de Bottle Rocket au braqueur récidiviste qu’est Mr. Fox : des êtres un peu perdus, quelque part entre l’état d’enfant et l’état d’adulte, des « adulescents ». Il y a toujours quelque chose d’immature dans la « quête » de ces derniers : tenter des braquages qu’on a longtemps fantasmés comme une sorte de jeu, s’embarquer dans un triangle amoureux perdu d’avance en s’immisçant dans le début de relation amoureuse de deux adultes (le triangle amoureux Max Fischer/ Rosemary Cross/Hermann Blume dans Rushmore), partir à la recherche d’un « requin-jaguar » parce qu’on en est encore à vouloir simplement se venger ou renouer avec les folies de sa jeunesse en détroussant les méchants propriétaires terriens du coin (flanqué d’une pauvre bonnet troué qui ne masque en rien son identité mais correspond aux « incontournables de la chose », à un certain romantisme).

Les joies du braquage dans Fantastic Mr. Fox (2010)

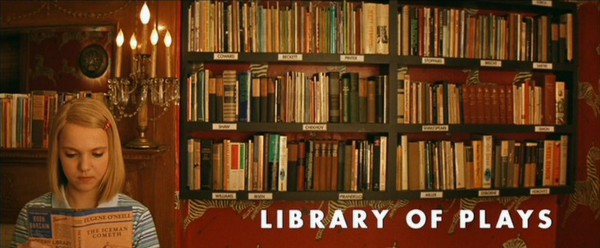

L’artificialité revendiquée que l’on évoquait précédemment permet de refléter sur la forme du film cette dimension enfantine qu’ont souvent les actes des personnages. L’opus qui travaille le plus cette dimension récurrente est certainement La Vie aquatique, dont un pan essentiel – les fonds marins – n’est qu’artifice et semble sortir tout droit de l’imaginaire d’un enfant. Toutes les créatures, les récifs de corail, ont été entièrement inventés pour le film et ont pris vie grâce au travail de concepteurs, d’équipes de construction, de peintres, et de toute une équipe d’animation en stop-motion. C’est Henry Selick, en charge de l’équipe et auteur des animations de L’Etrange Noël de M. Jack, qui a supervisé ce fond marin 100% artificiel (il sera un temps question qu’il gère le département animation de Fantastic Mr. Fox mais laissera sa place à un animateur des studios Aardman pour aller travailler sur Coraline). Autre émerveillement, le Belafonte (le bateau de la « Zissou Team ») est une sorte de paradis ludique, avec une salle dédiée à l’étude des espèces rencontrées, une bibliothèque où sont avant tout mis en évidence les récits de Steve Zissou lui-même (!), un sauna où se prélasser, une couchette tout en bas du bateau d’où l’on peut observer les fonds marins et une cuisine dont Steve dit en voix-off qu’elle est certainement la pièce pourvue de l’équipement le plus technologique de tout le bateau !

Maquette et cuisine du Belafonte, le bateau de La Vie aquatique (2005)

La Vie aquatique est à ce jour le film d’Anderson à développer le plus un fantasme que l’on sent propre au cinéaste (voir précédemment la citation où il évoque son ouverture émerveillée au monde après avoir entamé sa carrière et avoir enfin quitté le Texas) : celui de l’exploration chevaleresque, que l’on trouve également dans ce passage de La Famille Tenenbaum où Margot et Richie fuguent ensemble et campent illégalement dans un musée archéologique… Dans cette exaltation de l’innocence, du goût de l’aventure et de l’imagination débridée de l’enfance, de la flamboyance et de l’arrogance de l’adolescence, Anderson semble extérioriser sa peur de perdre contact avec cette époque de sa vie. Il ne manque certes pas de saisir avec beaucoup de sensibilité l’ironie et les maladresses embarrassantes de cette phase de construction (particulièrement dans Rushmore), mais il paraît voir en « l’état d’enfance » un refuge chaleureux qui doit rester une option possible pour des adultes plombés par la tristesse de leur vie rangée et vaine – lorsqu’elle n’est pas pervertie par les tromperies. C’est ainsi que Royal Tenenbaum emmène ses petits-fils faire du karting, voir des combats de chiens illégaux, leur apprend à traverser lorsque le feu-piétons est rouge et à balancer des ballons de baudruche remplis d’eau sur des « Gypsy Cabs ». Plus tard, il réalisera qu’il aura passé les plus beaux jours de sa vie. Dans Rushmore, le personnage de Bill Murray, excédé par les adultères à peine dissimulés de sa femme et la bêtise de ses fils (« Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais imaginé avoir deux fils comme eux. », confie-t-il à Max Fischer), par la superficialité d’une fête d’anniversaire donnée dans sa villa, grimpe tranquillement sur le plongeoir de sa piscine et fait « une bombe », la clope au bec, sous les yeux de tous :

Bill Murray lâche prise dans Rushmore (1999)

Retombées en enfance chez les Tenenbaum : la tente de Margot et Richie et le moment de nostalgique de Royal dans le placard à jeux

Beaucoup de cette « adulescence » est également exprimé par les dialogues, qui sont à eux seuls une merveille que nous offre Wes Anderson. Dès son premier film, ses vieux camarades Owen et Luke Wilson établissent un précédent : leur mélange irrésistible d’éloquence et de nonchalance sera re-décliné sans cesse par les comédiens qui entreront dans l’univers andersonien et, pour certains, y resteront un certain temps. On ne s’étonne pas une seule seconde que le cinéaste ait eu l’envie, dès son deuxième long, d’écrire un rôle pour Bill Murray, dont le flegme est inimitable. L’entrée dans sa filmographie de l’acteur, de ses yeux tombants et tristes, de son élocution doucement blasée est une plus-value considérable. Certains dialogues atteignent un stade tel dans l’absurdité et l’humour pince-sans-rire qu’on n’imagine personne d’autre que lui les jouer (et c’est dire toute l’importance de Murray dans le cinéma américain d’aujourd’hui) :

Bill Murray et Gwyneth Paltrow : un couple à la dérive dans La Famille Tenenbaum (2002)

TENDRESSE MALADROITE

Ce que l’art du dialogue de Wes Anderson a de plus fin, c’est cette capacité à provoquer le rire tout en faisant progresser la trajectoire émotionnelle des personnages, qui est essentiellement un mouvement vers les autres, vers une tendresse que l’on sent contenue chez chacun, ne demandant qu’à s’exprimer. Cela donne de nombreux échanges, souvent brefs, qui sont autant de petits pas faits vers l’autre – souvent un membre de sa propre famille – qu’il s’agit de ré-apprivoiser après que les liens se sont défaits. Ainsi Anthony lâche-t-il à son frère Dignan (les deux sont joués par les frères Wilson) un hasardeux mais touchant : « Just because you’re a fucked up doesn’t mean you’re not my brother! ». Dans La Famille Tenenbaum, le dialogue le plus touchant est certainement celui entre les deux femmes de la famille, à la recherche d’une relation mère-fille qu’elles n’ont jamais vraiment eue. Tandis qu’à l’hôpital (où Royal a été amené d’urgence) Margot s’allume enfin une cigarette devant tout le monde alors qu’elle a toujours voulu cacher cela, sa mère lui demande : « _How long have you been a smoker? _ 22 years. _Well, I think you should quit. ». En soi, le dialogue est un exemple-type de cet humour pince-sans-rire typiquement andersonien. Or le jeu des actrices, le regard qu’elles échangent à cet instant en fait également un très beau moment d’émotion.

« La famille encore et toujours, explique Anderson en entretien. J’aimerais pourtant faire un film sur une personne détachée de toute idée de famille. A chaque fois que j’ai essayé de m’éloigner de ce thème, j’ai été aspiré : c’est plus fort que moi, mon inconscient me donne des ordres… Les livres, films et disques que je connais le mieux, je les ai tous dévorés avant d’avoir 20 ans. Toute ma vie tournait alors autour de ces trois activités : regarder, lire et écouter. Quand j’ai commencé à faire mes propres films, j’ai peu à peu délaissé ces activités et perdu ma concentration d’étudiant, l’impression d’être en formation. Même chose pour la famille : la vie de famille m’a façonné et ça reste central malgré toutes les relations que j’ai pu connaître ensuite. C’est pour cette raison que j’y reviens sans arrêt : c’est ce que je connais le plus intimement. Il y a une forme de nostalgie sans doute, mais inconsciente. Je ne me dis jamais “Qu’est-ce que j’aimerais retourner vivre à Houston, au Texas…” » (source).

Compassion fraternelle dans A bord du Darjeeling Limited (2008)

La famille, au sens large (donc le groupe, le cercle d’amis proches, comme dans La Vie aquatique et Fantastic Mr. Fox, ou la famille de substitution que Max Fischer se trouve à la fin de Rushmore) est chez Anderson le support de l’individu, de ses failles et de son incapacité à régir son destin. Dans A bord du Darjeeling Limited, chacun des frères Whitman parvient progressivement à oublier ses problèmes existentiels en appréciant la seule présence des deux autres, en y trouvant un réconfort : entre deux disputes anodines, où toute leur « adulescence » explose, on note des regards pleins d’affection que l’un pose sur les autres tandis que ceux-ci dorment dans le wagon-dortoir. A peine se sont-ils retrouvés – comme la fratrie Tenenbaum – que les Whitman reprennent leurs habitudes d’enfants. Les manies et préférences des uns et des autres, aucun de les a oubliées. Le terme symbolique du pseudo-voyage spirituel qu’ils ont organisé ne sera atteint que lorsqu’ils admettront qu’ils ne sont après tout que trois adultes perdus, en quête d’un peu des restes de leur enfance, et auxquels leurs parents manquent…

Les héros andersoniens sont ainsi toujours accaparés par une idée fixe qu’ils sont incapables de suivre jusqu’à son terme : les braquages amateurs de Bottle Rocket, Max Fischer et ses fantaisies fleur bleue, les plans de Royal Tenenbaum, la vengeance de Steve Zissou ou encore les défis que se lance Mr. Fox. On observe toujours un déplacement des enjeux en cours de métrage : la quête pseudo-épique, motivée par des fantasmes enfantins, est altérée en cours de route par le dévoilement de liens affectifs qui s’avèrent bien sûr être le vrai objectif des personnages. Ceux-ci réalisent ce qu’il manque à leurs vies : un peu de fraternité, de camaraderie et d’amour. Les films d’Anderson sont ainsi nettement moins vains ou superficiels qu’ils n’y paraissent : le cœur n’en est pas l’action mais ce qui est intériorisé par les personnages en cours de route : la conscience salvatrice d’un soutien familial qu’ils croyaient perdu. Se savoir aimé, soutenu ou admiré leur offre un sentiment d’accomplissement nettement supérieur à celui que leur aurait procuré l’achèvement de leur quête fantaisiste… De même que les quêtes andersoniennes ne sont jamais menées à leur terme, il arrive que le fil narratif, enfoui sous trop de digressions, se perde au point de plonger le film dans trop d’hésitation, où ne restent que quelques touches émotionnelles maladroites et les dialogues décalés auxquels se rattacher. Mais l’épanouissement affectif qui se révèle toujours en cours de route comme une issue pour les personnages finit toujours par nous offrir de grands moments qui nous font aimer rétrospectivement tout ce qui nous a amené à eux. La Vie aquatique est l’exemple le plus frappant : en milieu de métrage, on est presque laissé face à une succession de scénettes drolatiques, avant que la quête du fameux « requin-jaguar » ne nous soit rappelée et aussitôt éclipsée par de nouveaux enjeux émotionnels dans une séquence comme suspendue, en état de grâce :

Steve Zissou découvre le « requin-jaguar », mais surtout qu’il est entouré d’êtres qui l’aiment dans La Vie aquatique (2005)

Les films d’Anderson nous laissent toujours dans le même entre-deux émotionnel que leurs personnages centraux : l’objectif qui avait été fixé initialement n’est pas tout à fait atteint, il a simplement été détourné en cours de route. Comme il aboutit à de belles relations humaines, certes encore un peu bancales, à consolider, on ressort toujours partagé entre l’envie d’en connaître l’évolution future et le contentement infini procuré par un dernier ralenti, un dernier moment sublime où le temps se suspend.