Il semble que cela fasse consensus : l’édition 2011 fut un assez grand cru cannois. Par rapport à 2010 où le délégué général Thierry Frémaux paraissait s’excuser de l’allure mitigée de sa Compétition Officielle dans laquelle n’avait pas pu figurer à temps The Tree of Life de Malick, la sélection 2011 fut riche en très bons films et même en potentielles Palme d’Or. A tel point qu’au moins quatre titres différents étaient évoqués à l’approche du palmarès comme pouvant décrocher la récompense suprême. Au final, il semble que ce soit le film qui ait dominé de fait – par son buzz et par son ampleur effective, que même ses détracteurs ne sauraient nier – le Festival qui en soit reparti sacré. Le reste du palmarès est éclectique à souhait, bon reflet d’une compétition réjouissante, avec un Grand Prix ex-aequo normalement interdit et qui suppose une autorisation spéciale donnée au jury De Niro par la direction du Festival, signe d’une qualité « exceptionnelle » de la compétition.

Un badge « Cannes Cinéphiles » et cinq jours sur place m’ont permis de voir une petite vingtaine de films des diverses sélections, les projections étant parfois entrecoupées de longues attentes ou de quêtes d’invitation pour le Palais, dans lequel j’ai pu rentrer pour Le Havre. Autant que de rencontres imprévues, ce festival aura eu son petit lot de déceptions : avoir loupé The Artist ou Pater faute de place disponible, avoir délibérément zappé l’Arirang de Kim Ki-duk au final récompensé (à Un Certain Regard) pour voir le moins bon film de Bruno Dumont ou n’avoir pas vu Angelina Jolie de plus près. Mais on retient avant tout une frénésie de tous les instants et une poignée d’excellents films (Le Gamin au Vélo, Polisse, Michael, We need to talk about Kevin) que l’on recommande dès à présent bien qu’ils n’aient pas encore tous de sortie en salles déterminée.

Minuit À Paris

We Need To Talk About Kevin

Sleeping Beauty

Porfirio

Les Neiges Du Kilimandjaro

Polisse

Toomelah

17 Filles

Habemus Papam

Michael

Hors Satan

Take Shelter

Et Maintenant On Va Où ?

Le Havre

L’Apollonide – Souvenirs De La Maison Close

Tatsumi

Le Gamin Au Vélo

4 MINUIT À PARIS

Woody Allen – USA – Hors compétition – Sortie le 11 mai 2011 – Film d’ouverture

Puisqu’on l’y accueille si bien, Woody Allen poursuit sa tournée en Europe et dit cette fois-ci son amour pour Paris dans des images léchées. Il parvient à aller au-delà de la carte postale que l’on redoutait pour faire de notre capitale la ville de tous les possibles, au sens le plus strict du terme…

5 WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN

Lynne Ramsay – Royaume-Uni – Compétition officielle – Sortie le 28 septembre 2011

D’une audace formelle impressionnante, ce film est avant tout un saisissant portrait de femme porté à bout de bras par Tilda Swinton. L’intensité va croissante, jusqu’à un final inoubliable. Lynne Ramsay a réussi à conquérir la presse et le public du Festival de Cannes avec ce film qui a ouvert la Compétition Officielle 2011.

3 SLEEPING BEAUTY

Julia Leigh – Australie – Compétition officielle – Sortie le 16 novembre 2011

Cette année à Cannes, la compétition officielle fait de la place aux jeunes – ou tout au moins aux débutants. Julia Leigh, cette Australienne de quarante ans, produite par Jane Campion, a vu son premier long-métrage Sleeping Beauty bénéficier d’un buzz qui est tout à son honneur. Jeune fille sublime, chaperon de velours bleu, sorcière délivrant des potions qui endorment et étrange maison de campagne : l’univers du conte est bien là dans ce que l’on pouvait attendre comme une Belle au Bois dormant « new age ». La cinéaste se démarque heureusement de cet exercice de style pour tirer son film vers la fable, sombre et glaçante, sur l’arrogance face à la mort dans nos sociétés contemporaines. Emily Browning, découverte dans Les désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire (2004) et vue cette année dans Sucker Punch de Zack Snyder, prête ses traits de somptueuse poupée de cire à Lucy, l’anti-héroïne sur laquelle rien ne paraît avoir prise. On ne saurait donner précisément un âge à cette femme-enfant, et il nous faut attendre quelques scènes pour la découvrir étudiante. En soirée, elle travaille comme serveuse dans un café avant de partir à la recherche d’expérimentations sexuelles dans les bars huppés.

Un jour, elle répond à une annonce pour un poste de « dormeuse » requérant tout ce dont elle a conscience de disposer, non sans une certaine arrogance : jeunesse, beauté, audace, pour ne pas dire impudeur. Initiée à la prostitution sous une drôle de forme (elle accepte que son employeuse lui administre des drogues lui faisant oublier, au petit matin, ce que les hommes ont fait avec son corps dans la nuit), Lucy pénètre dans un monde mystérieux de beauté et de désir, où les corps deviennent des objets d’un décorum glacé et raffiné qui tranche avec les expériences – les sévices parfois – auxquelles sont soumis les dits corps, un peu comme dans Eyes wide Shut de Kubrick. La froideur extrême du dispositif dans laquelle l’héroïne accepte de s’intégrer joue parfois des tours à la réalisatrice : certains dialogues en deviennent risibles (« _Votre vagin est un temple. _Non, mon vagin n’est pas un temple. »), et l’on manque de points d’accroche émotionnelle pour nous laisser complètement passionner. La réflexion sur le rapport à la mort dans nos sociétés modernes où la violence est banalisée et les rapports pervertis à force d’être transactionnels (tout au moins tels que les représente Julia Leigh) se dévoile sur le tard et parvient à octroyer une certaine profondeur au film. Lorsqu’un vieux client dit à l’employeuse que, le jour de ses trente ans, il a senti ses os commencer à se fissurer et qu’il se sent dorénavant entièrement brisé de l’intérieur, lorsque Lucy fait l’expérience ultime de la mort après avoir langoureusement valsé avec elle 1h30 durant, Sleeping Beauty dépasse largement le statut de conte de fée érotique…

2 PORFIRIO

Alejandro Landes – Argentine/Colombie/Espagne/France/Uruguay – Quinzaine des Réalisateurs

En Colombie, dans une ville lointaine à la périphérie de l’Amazone, Porfirio, quinquagénaire paraplégique, vend des minutes de téléphone portable pour gagner sa vie. Son fils, déjà jeune homme, l’assiste en permanence, au point que Porfirio doive dans une séquence d’ouverture assez dérangeante, lui crier dessus pendant de longues minutes avant qu’il ne se lève et ne l’aide à prendre son bain, lui qui tente de concilier soutien à son père handicapé et vie de jeune un tant soit peu normale, avec sorties et lendemains de cuite difficiles. La mise en scène, faite quasi uniquement de plans fixes cadrés de sorte qu’ils ménagent souvent une ouverture (vers l’extérieur ou sur une pièce attenante à celle qui est le principal décor du film), enferme Porfirio dans un espace limité où le quotidien ne peut que se répéter. Les ouvertures sont là, certes, mais elles paraissent tristement vaines pour un personnage qui se déplace si difficilement. Tout juste figurent-elles l’envie qu’a Porfirio d’un ailleurs. Douches assistées dans la cour de la maison où le personnage défèque sous nos yeux, vente à des passants de minutes de téléphone, le portable restant attaché au cou de Porfirio par une chaînette, télévision quand il se retrouve complètement seul : les jours passent et se ressemblent, dominés par une certaine torpeur – on ne saurait parler, pour ces activités, « d’actions ».

Mais la majeure partie de son temps, Porfirio la passe à se traîner tant bien que mal d’un endroit à un autre de son appartement de plain-pied, à tenter de se hisser dans sa chaise roulante. La lourdeur du corps du protagoniste, à laquelle vient se combiner celle du corps de sa femme – avec laquelle les scènes de sexe sont non simulées -, ne fait que renforcer cette impression que chaque long plan-séquence « pèse lourd » et signe le destin du personnage : rester là, toujours, vivre sa vie par intermittence, uniquement lorsque les autres sont là pour l’aider. Une dialectique verticale se met alors en place : entre la pesanteur du personnage d’une part, la capacité d’agir sur les choses, de les enfoncer dans le sol d’autre part (comme cette pelleteuse qui creuse le bitume et que Porfirio regarde avec fascination), et enfin les ouvertures vers le ciel, l’appel de l’apesanteur. C’est aussi l’appel d’un ailleurs social et politique. On apprend peu à peu que le handicap du personnage est dû à une balle qu’un policier lui a tirée dans le dos, pour on ne sait quelle raison, certainement pour une mauvaise, puisque Porfirio a un procès en cours, qui n’avance pas, quand bien même il se rend régulièrement au Bureau des plaintes contre les autorités (les seuls travellings du film accompagnent le trajet du fauteuil roulant qui dévale les pentes de la ville). Par le projet fou que le personnage élabore sans que le film ne se dépare de sa torpeur ou de son réalisme, dans ce plan où il pleure face caméra aussi bien sur son propre sort que – semble-t-il – sur celui de toute une région du monde, le film apparaît comme le portrait inégal mais finalement touchant d’un opprimé.

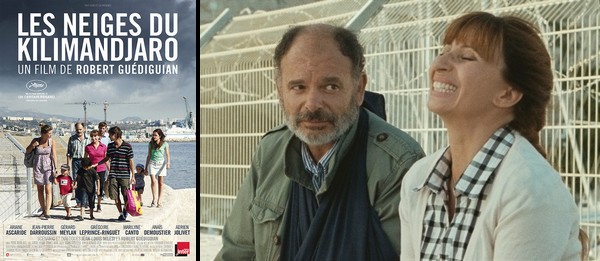

4 LES NEIGES DU KILIMANDJARO

Robert Guédiguian – France – Un certain regard – Sortie le 16 novembre 2011

De retour chez lui, à L’Estaque, Guédiguian sonde le présent à l’aune du passé et de son lot de grands idéaux. Entre crise, désillusions et optimisme d’un idéal de cohésion, le cinéaste marseillais et communiste revendiqué nous ballote dans un drame sincère et remarquablement interprété par Darroussin.

5 POLISSE

Maïwenn – France – Compétition officielle – Sortie le 19 octobre 2011 – Prix du jury

Le quotidien des policiers de la Brigade de Protection des Mineurs vu par Maïwenn et joué par un casting réjouissant. Le terrible et le drôle, le professionnel et le privé, l’intime et le politique : Maïwenn donne l’impression de tout prendre (et de tout transcender ?) dans ce film incroyablement généreux et émouvant.

4 TOOMELAH

Ivan Sen – Australie – Un Certain Regard – Sortie prochainement

Le cinéma australien est étonnamment dynamique en 2011. Tandis que l’admirable premier long-métrage de David Michôd, Animal Kingdom, poursuit une belle carrière dans son pays d’origine et à l’international, l’Australie débarque à Cannes avec quatre films pour une production annuelle de quarante films environ, dont Sleeping Beauty de Julia Leigh en Compétition Officielle. A Un Certain Regard est représenté un courant qu’on ne saurait oublier depuis la Caméra d’Or de 2009, Samson et Delilah de Warwick Thomson : celui du cinéma s’intéressant aux questions aborigènes. Ici, Daniel, dix ans, vit dans une réserve autochtone et rêve de devenir un gangster. Son quotidien familial n’est que violence, signe – et promesse, pour son avenir à lui – de déchéance : sa mère l’envoie acheter ses joints chez le voisin et son père est l’ivrogne du coin, qui erre dans les rues avec sa bouteille d’alcool à brûler constamment à la main. Extrêmement turbulent en classe malgré les efforts pédagogiques de ses enseignants, le gamin préfère commencer à travailler comme passeur de drogue pour Linden, un dealer local amené à être concurrencé par un revendeur rival tout juste sorti de prison…

Une courte scène du début du film nous en révèle assez clairement le projet : puni par l’instituteur pour avoir manqué de crever les yeux d’un camarade avec des crayons de couleur (!), Daniel est enfermé dans la bibliothèque où il découvre un panneau retraçant l’histoire de la colonisation sanglante de Toomelah, la tribu qui vivait à cet endroit-là et de laquelle se revendique encore aujourd’hui la communauté qui y vit. Le protagoniste fera dès lors, on le sait, l’expérience de la vie tribale dans une version moderne. Mais tout l’intérêt du film résidera dans la manière dont son réalisateur et scénariste Ivan Sen représentera ces réminiscences des temps ancestraux dans le présent en grande partie occidentalisé des personnages. Rites initiatiques et amoureux (on passe par des entremetteurs), lutte de pouvoir et respect des anciens : tout est là, à ceci près que dans les faits, on parle drogue et armes à feu, que la tribu voisine est en quelque sorte cette police corrompue avec laquelle on s’associe, tandis que les tubes d’Akon, surprenants contrepoints aux chants traditionnels, viennent donner une certaine force aux scènes qu’elles rythment. Comme dans Samson et Delilah, on est frappé par ce bush australien, formidable décor naturel mais également périphérie d’une Australie citadine, complètement occidentale et que l’on ne montre peu (dans Samson et Delilah) voire pas (ici), sa présence dans le hors-champ suffisant à mettre en lumière le désarroi d’un peuple pris en étau entre passé et présent, tradition et modernité, et surtout replié sur la violence en réponse à une autre violence, non moins terrible : symbolique, sociale.

3 17 FILLES

Delphine et Muriel Coulin – France – Semaine de la Critique – Sortie le 14 décembre 2011

Ça part d’un fait divers réel, survenu en 2008 aux Etats-Unis : 17 filles décident, dans le même lycée, de tomber enceintes. Delphine et Muriel Coulin, qui sont sœurs, décident de transposer les faits, pour leur premier long-métrage, dans leur Lorient d’origine, et de prendre leur temps pour caster le groupe d’adolescentes qu’elles mettront en scène. Ça valait le coup de chercher avec attention : les jeunes actrices explosent à l’écran, et l’on ne s’étonne pas d’en retrouver une telle dans L’Apollonide de Bertrand Bonnello en compétition cette année à Cannes, ou d’en avoir aperçue telle autre dans Entre les Murs de Laurent Cantet, la Palme d’Or d’il y a trois ans. Sous l’impulsion de la fière et belle Camille, la leadeuse qui tombe enceinte la première, les filles vont chercher les mecs dans les bunkers du bord de mer réaménagés en night clubs de fortune, couchent avec eux et tombent toutes enceintes les unes après les autres. Délibérément, peut-être sans conscience mais en tout cas avec un aplomb certain. On apprécie que les réalisatrices ne cherchent pas à tout prix à surligner les enjeux par des dialogues trop lourds et se contentent souvent de suivre le cheminement du processus, de nous le donner à voir et à juger selon notre propre univers de valeurs. Le geste est suffisamment fort pour qu’une belle intensité émane de plusieurs séquences, moins celles où, seule dans sa chambre joliment décorée, chaque adolescente pense à franchir le pas (la récurrence de ces images confine au formalisme), que celles de confrontation entre personnages.

Entre adolescentes et adultes, d’abord. Les parents, les enseignants ne comprennent pas : pourquoi ces gamines voudraient-elles saborder si tôt un avenir qu’il leur reste à construire ? En conseil d’administration, au lycée, on tente en vain d’élaborer un plan pour enrayer le processus (mettre des distributeurs de préservatifs dans les couloirs ? renvoyer la leadeuse ?), mais surtout, chacun tente à sa manière de raisonner les effrontées. Florence Thomassin, qui joue la mère de la meneuse Camille, et Noémie Lvovsky, en infirmière attentionnée du lycée, ont toutes deux de beaux face-à-face avec la jeune Louise Grinberg, dans lesquels se superposent assez subtilement rapport intergénérationnel verrouillé et proximité impalpable entre femmes. Entre complices, ensuite. Le travail de préparation des jeunes interprètes entrepris par les sœurs Coulin rend ultra crédible à l’écran la proximité des corps et des esprits des jeunes filles. Affalées les unes sur les autres dans la lumière chatoyante du bord de mer ou dans celle tamisée des chambres des unes et des autres, Camille, Flora, Julia, Florence et les autres refont le monde à leur manière, élaborent en pensée et en paroles une utopie d’amour dans un Lorient en crise qui a plombé les générations précédentes, celle de leur parents et profs, celle du frère de Camille, n’ayant trouvé comme échappatoire qu’une promesse de gloire militaire en Afghanistan, d’où il revient détruit. Pour un temps, on y croirait presque. Les réalisatrices ne manquent pas de pointer les limites intrinsèques de l’entreprise : pression du groupe, failles dissimulées, moments de doute. Dommage qu’elles choisissent de clore le film par une prise de position qui rompt avec la distance pour laquelle elles optaient jusque là de manière salvatrice, et qui peut nous faire nous interroger sérieusement sur leur maturité de personnes, au-delà de leurs qualités, indéniables, de cinéastes.

4 HABEMUS PAPAM

Nanni Moretti – Italie – Compétition officielle – Sortie le 7 septembre 2011

Allez savoir pourquoi on attendait Habemus Papam brûlant, féroce. Certainement parce qu’on a eu vent, quelque temps avant sa sortie en Italie (le week-end de Pâques !) d’un scandale en germe, ou du moins d’un buzz frémissant. Or celui-ci s’est vite vu démentir par l’accueil quasi unanime qu’a reçu le film dans son pays d’origine : les vaticanistes se sont déclarés rassurés après l’avoir vu en avant-première, jugeant qu’il n’y avait là « ni ironie ni caricature » qui méritaient polémique, tandis que la presse dans son ensemble a accueilli le film de manière très favorable, qu’elle soit de centre gauche (La Repubblica) ou nettement plus berlusconienne. On attendait une surprise, peut-être aussi parce que les deux précédents opus du cinéaste étaient, eux, bien surprenants : La Chambre du Fils, Palme d’Or 2001, était le seul mélodrame morettien et Le Caïman (2006), particulièrement féroce et parfois grave dans sa critique du pouvoir en place. Si surprise il y a, c’est donc de voir le cinéaste revenir à davantage de simplicité et d’humilité alors même que le sujet dont il s’empare ici renferme un potentiel subversif sans pareil dans son œuvre passée. Le pitch, on le connaît : un cardinal, lorsqu’il est élu Pape par ses semblables, fait une dépression, se sentant incapable d’assumer sa tâche, et s’échappe dans les rues de Rome.

Le film ne dira pas plus que ce qu’il montre, cherchera bien moins l’implicite que les précédents opus de Moretti, ne nous réservera pas de verve semblable à celle que l’on pouvait attendre. Il marquera néanmoins durablement par des images folles, empreintes d’une poésie singulière dont le cinéaste garde le secret depuis ses débuts : des cardinaux disputant une partie de volley dans la cour du Vatican, un tel se faisant expliquer par un psychanalyste en quoi la Bible est fondamentalement un livre sur la dépression ou tel autre réclamant une permission de sortie en promettant de rester joignable avec son portable alors que l’élection n’a pas été publiquement annoncée ! Et surtout cette séquence du vote qui débute dans l’obscurité d’où peuvent émerger les pensées intimes de chacun : Moretti fait se superposer les prières intérieures des cardinaux atterrés à l’idée d’être élu pape, jusqu’à saturer la bande-son d’une véritable cacophonie. Suite à la fuite du pape en proie au doute, deux films se répondent l’un à l’autre : l’un, pure farce morettienne, avec le narcissique réalisateur en psy’ du conclave ; l’autre, mélancolique, avec le formidable Michel Piccoli errant en quête d’une passion réelle qui s’avérera bien vite être celle qu’il avait pour le jeu d’acteur et pour les pièces de Tchekhov. La séquence de sa psychanalyse à lui, où il se présente comme un acteur vieillissant, nous submerge d’émotion sans crier gare, par sa beauté simple et tranquille. Si aucune ire vaticaniste n’est venu frapper Moretti, c’est peut-être qu’il touche du doigt un état de fait : les cardinaux et celui d’entre eux qu’ils élisent ne sont-ils pas de vieux messieurs en proie comme tout un chacun au doute et coupés du monde au point de retrouver une certaine naïveté (magnifique séquence où tous dansent sur une ballade de Mercedes Sosa, « Todo cambia », comme s’il s’agissait de la première musique, miraculeuse, qu’ils entendent) ? En prise avec un monde des sentiments qu’il aimerait pénétrer mais dont il n’a pas la clef, le pape Piccoli serait une figure morettienne typique – quelque grand-oncle du prêtre de La Messe est finie (1986) -, en tout cas l’une des plus émouvantes.

5 MICHAEL

Markus Schleinzer– Autriche – Compétition officielle – Sortie le 9 novembre 2011

« Et juste en rentrant, le téléphone a sonné et ils ont dit que le garçon ne pourrait plus venir aujourd’hui. Dommage. On avait tout si bien arrangé. Sois pas triste, hein ? Il viendra sûrement une autre fois. » Michael, 35 ans, a promis à Wolfgang, 10 ans, qu’un autre garçon viendrait le rejoindre dans le sous-sol où il le séquestre. Il avait effectivement tout bien arrangé : dans l’une des séquences les plus glaçantes et puissantes du film, le pédophile observe un groupe de gamins suivre une course de karting. Un raccord abrupt nous porte directement sur le parking attenant où – comble de l’horreur – l’homme a réussi à amadouer un tout jeune enfant et discute gentiment avec lui tout en se dirigeant vers sa voiture. Une voix forte – certainement celle du père -, venue du hors-champ, appelle alors le gamin, et Michael, le grand copain attentionné qui promet des jouets fantastiques redevient instantanément le chauve à lunettes anonyme et sans intérêt, qui marche tranquillement, regarde droit devant lui, au-dessus de tout soupçon… L’Autrichien Markus Schleinzer n’en est qu’à son premier film et pourtant le voilà déjà sélectionné à juste titre en Compétition Officielle à Cannes. Il faut dire qu’il ne vient pas de nulle part : directeur de casting depuis quinze ans, c’est lui qui a casté et entraîné les têtes blondes assassines du Ruban blanc de Haneke, Palme d’Or 2009.

On ne s’étonne guère, dès lors, que sa direction d’acteurs soit exemplaire, ni que son évocation d’un sujet aussi sensible soit d’une bravoure et d’une justesse qui mettront assurément un temps fou à se voir égaler. Le parti pris narratif en a remué plus d’un mais devait être pris : partir de l’univers du criminel, cet univers idyllique artificiel qu’il se crée, et raconter l’histoire de son point de vue. Aucune instance extérieure de jugement, aucune morale ne vient altérer le minimalisme de ce qui nous est montré : l’homme, le petit garçon et leurs interactions. Schleinzer nous met face à une situation à laquelle nous sommes forcé de nous exposer, comme à un danger. Ne dit-on pas, après tout, que l’on mesure le degré de développement d’une société à la façon dont elle est capable de se confronter à ses criminels ? Si le cinéaste élague forcément son film de toute représentation de la sexualité de Michael et Wolfgang, certains passages demeurent extrêmement dérangeants, comme celui où, tandis qu’il est à table avec le garçon, le protagoniste refait une blague salace entendue dans quelque série rose à la TV. Mais comme toute tentative d’explication psychologique (ce à quoi on se raccroche généralement pour expliquer le pire, justifier sa possibilité d’existence à défaut de pouvoir l’excuser, naturellement) est bannie, ne reste que l’action en elle-même et sa mise en rapport avec la société alentour. A ce niveau-là, éminemment passionnant, Schleinzer touche à une réflexion sur notre conception de la normalité à partir d’apparences extérieures globales et sur la manière dont l’on s’y cramponne pour se préserver soi-même. Il tire surtout, dans une dernière image géniale, sa radiographie vers le drame de la découverte d’une monstruosité par ceux qui l’ont engendrée.

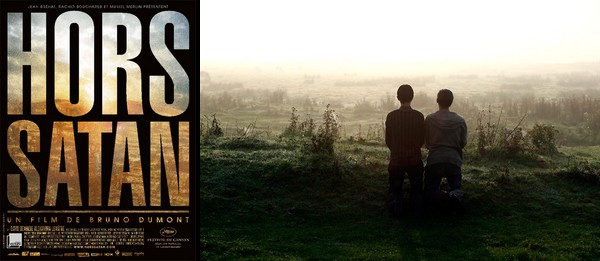

2 HORS SATAN

Bruno Dumont – France – Un Certain Regard – Sortie le 19 octobre 2011

D’aucuns avaient jugé Hadewijch (2009) bavard et maladroit, dépourvu de la subtilité à laquelle Bruno Dumont nous avait habitué avec ses quatre premiers films, dont trois, admirables, avaient été présentés et récompensés sur la Croisette. A ceux-là, le cinéaste rabattra le caquet avec Hors Satan, mais peut-être bien aussi les paupières. Dumont revient à l’épure et au silence quasi constant de ses premiers opus tout en franchissant un pas de plus vers le mysticisme. Sur les côtes de la Manche, le démon rode. Près d’un hameau, de sa rivière et ses marais, demeure un gars étrange qui vivote, braconne, prie et fait des feux. La fille d’une ferme prend soin de lui et le nourrit. Ils passent du temps ensemble dans le grand domaine de dunes et de bois à se recueillir mystérieusement au bord des étangs. Les images sont absolument sublimes et frappent bien davantage que jusqu’ici chez Dumont, qui dit avoir progressé, savoir désormais s’exprimer plus efficacement (d’où la durée moindre de ce film par rapport aux précédents) à travers des images davantage pensées et un jeu d’acteurs davantage dirigé.

C’est certainement cette plus grande rigidité du dispositif de tournage qui explique l’hermétisme du résultat final, nettement plus important que pour L’humanité (1999) ou Flandres (2006), déjà difficiles d’accès mais qui s’offraient à qui le voulait bien comme de magnifiques moments de cinéma, entiers, bruts et bouleversants. On n’a prise sur pas grand-chose dans cette alternance trop réglée de plans très larges ou très rapprochés, saisissant la magnificence des paysages ou cadrant des visages impassibles et fascinants, ces « gueules » que Dumont adore dénicher (David Dewaele avait déjà des seconds rôles dans Flandres et Hadewijch). Le cinéaste paraît surestimer le potentiel de ses images, leur capacité à toucher à de l’extra-terrestre, à du transcendant. Si le tout fascine globalement et si certains moments réussissent à être particulièrement frappants – comme celui où le gars demande à la fille (c’est ainsi qu’ils sont évoqués au générique de fin) de traverser un bassin d’eau en équilibre sur une fine bande de goudron si elle veut qu’il fasse cesser la tempête qui s’annonce -, on sent trop souvent Dumont se regarder filmer. Dommage pour un cinéaste qui, il y a tout juste quelques années, critiquait virulemment toute quête de « la belle image », et qu’on espère sincèrement voir remonter la pente…

3 TAKE SHELTER

Jeff Nichols – Etats-Unis – Semaine de la Critique – Sortie le 4 janvier 2012 – Grand Prix de la Semaine de la Critique

Dans une banlieue « cols-bleus » de l’Ohio, Curtis (Michael Shannon), un ouvrier en bâtiment solide et taciturne mène avec sa jolie femme Sam (Jessica Chastain) et leur fille sourde-muette Hannah (Tova Stewart) une existence tranquille et rangée, point de départ somme toute traditionnel des films catastrophes. Lorsque le protagoniste aperçoit une tornade à l’horizon, on s’attend à voir le film prendre cette direction. Mais les tornades de Curtis, comme cela nous est très vite révélé, ne sont que purs fantasmes de son esprit et vont de pair avec les cauchemars de plus en plus « vrais » qui hantent ses nuits (lorsque le chien de la famille le mord en rêve, son bras lui fait mal toute la journée). Tandis que les visions empirent, Curtis devient complètement obsédé par l’abri sous-terrain qu’il a construit depuis des années au fond du jardin de son pavillon et qu’il compte bien agrandir, en dépit du regard de plus en plus inquiet de son entourage. Un climat de menace s’installe progressivement, généré par ces visions de nuages orageux, d’éclairs et d’impressionnantes migrations d’oiseaux, souligné par le grondement des cordes orchestrées par David Wingo. Dès son deuxième long, après le remarqué Shotgun Stories (2008), Jeff Nichols bénéficie de moyens pour financer de beaux effets spéciaux qui donnent un souffle indéniable à ces séquences de tornades imminentes.

Dans celles-ci comme dans les scènes plus calmes en surface mais non moins agitées de manière sous-jacente (jolie dialectique tornades extérieures / tornades intérieures au personnage, à son foyer), Michael Shannon impressionne. Jessica Chastain, héroïne de la Palme d’Or The Tree of Life et dont la carrière commence décidément très fort, offre par sa douceur un contrepoint à la violence des crises de paranoïa du protagoniste. Le regard que cette épouse aimante et mère protectrice pose sur son mari est certainement ce que le film a plus émouvant. On comprend dès lors pourquoi le réalisateur évoque cette relation de couple comme le cœur du film. Il faut dire que, par ailleurs, la déchéance psychologique du personnage en elle-même ne parvient plus guère à surprendre dès lors que son caractère psychotique nous a été révélé par un bon vieux coup du « je me réveille en sursaut et en sueur ». La fin, heureusement, vient bousculer nos certitudes. Demeure également une intéressante parabole de cette Amérique moyenne post-11 septembre, post-Guantanamo et post-crise financière pour laquelle les motifs de paranoïa (et de réaction agressive à un climat généralisé d’angoisse ?) se multiplient depuis une dizaine d’années…

3 ET MAINTENANT ON VA OÙ ?

Nadine Labaki – France/Liban – Un Certain Regard – Sortie le 14 septembre 2011

Dans Caramel (2007), le premier film de Nadine Labaki, les clients d’un salon de beauté de Beyrouth parvenaient à dépasser leurs divisions religieuses dans un microcosme coloré et chaleureux. La cinéaste libanaise décline de nouveau cette approche décontractée et résolument féministe des grands maux de la société libanaise pour former une matriarchie bienveillante dans un village que les échos de guerre civile finissent fatalement par atteindre et par diviser. Dans ce lieu qu’elle ne tient pas à nommer mais que l’on situe à priori dans son Liban natal, Musulmans et Chrétiens vivent une relation tumultueuse, fondamentalement aimante mais en proie à des éclats explosifs entre ses habitants de sexe masculin, typiques Méditerranéens au sang chaud. Les femmes, un temps emportées dans cette même spirale d’insultes bénignes et de d’oppositions grandiloquentes, décident d’enrayer la mécanique de la haine et de la violence, unies dans le chagrin que leur cause la perte de leurs fils, maris, frères ou pères au travers des années, victimes d’une guerre qui semble perpétuelle. Comme dans La Source des Femmes de Radu Mihaileanu, en Compétition Officielle cette année à Cannes, les femmes prennent les devants.

Ce sont elles qui ouvrent le film, en une merveilleuse marche/danse funèbre où, une main sur leur cœur brisé, l’autre sur l’épaule de celle d’à côté, elles avancent lentement, le visage grave, au rythme d’une mélodie lancinante. Autre audace formelle faisant son petit effet, le film s’avèrera au détour d’une scène d’œillade entre l’héroïne chrétienne Amale (Labaki elle-même) et un travailleur musulman être une comédie musicale. Les chansons, tantôt romantiques, tantôt délirantes lorsque les femmes assaisonnent leurs gâteaux faits maison de… l’herbe qu’il faut, sont toujours suaves et entraînantes. Elles ne jurent en rien avec la bonne humeur qui domine le film, malgré quelques passages forts d’une tension dramatique dont il est tout à l’honneur de la cinéaste qu’elle sache également la manier. La simple évocation d’un pont cassé suffit à justifier le fait que le village soit coupé du monde et Labaki le filme alors avec tous les partis-pris qu’elle veut, l’éclaire chaudement, le rythme de chansons et le fait même visiter par une bande de pinups ukrainiennes ! Comme bien des comédies récentes, Et maintenant on va où ? prend le risque de n’avoir l’air, parfois, que d’une série de gags plus ou moins efficaces ou de ne faire qu’esquisser les personnages et les problèmes à grands traits. Demeurent une sincérité du geste, une jovialité et une poésie de l’ensemble qui nous emportent avec d’autant plus de facilité qu’elles offrent une bulle d’air au milieu d’un festival dominé par les tons nettement plus sombres de la perversion en tous genres.

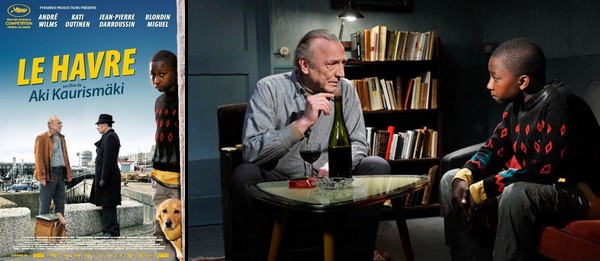

4 LE HAVRE

Aki Kaurismäki – Finlande/France – Compétition officielle – Sortie le 21 décembre 2011 – Prix FIPRESCI de la critique internationale

Le Havre est la meilleure illustration d’une tendance observée au Festival de Cannes 2011 : tandis que la Compétition Officielle accueille plusieurs débutants ou cinéastes encore peu reconnus, il semble que ce soient les vieux maîtres (Moretti, Cavalier, les Dardenne) qui parviennent à faire consensus, alors que leur statut « d’habitués de Cannes » leur vaut parfois les plus basses critiques. Ainsi le Finlandais Aki Kaurismäki repart-il avec le Prix de la critique internationale, quand bien même son nouveau film nous offre son menu habituel : « gueules » impassibles, compassion politique, théâtralisation revendiquée, amour du burlesque (Tati et Chaplin sont évoqués à travers quelques fulgurances comiques complètement décalées, Pierre Etaix fait un caméo) et intérieurs de bars décrépits éclairés avec amour. Mais il y a quelque chose de frais dans ce nouvel opus, certainement ce relatif optimisme qui surprend lorsque l’on a encore en tête la « trilogie de perdants » (Au loin s’en vont les Nuages, 1996, L’Homme sans Passé, 2002, Les Lumières du Faubourg, 2006), magnifique mais déprimée. Certainement, aussi, cette francophilie que l’on connaît à Kaurismäki depuis La Vie de Bohême (1991), où il dirigeait déjà André Wilms et Jean-Pierre Léaud) mais que celui-ci affirme ici plus que jamais. Le cinéaste mêle les traits stylistiques traditionnels de son propre cinéma à un problème politique français très actuel, celui de l’immigration clandestine, et s’entoure d’un superbe casting franco-finlandais pour nous livrer un conte modeste mais lumineux.

Les premières images donnent le ton : une succession de gags laconiques, visuels et sonores, et l’établissement d’un monde filmé en décors réels mais traversé de motifs d’un autre temps, de personnages sinistres vêtus de trench-coats, un chapeau de feutre sur la tête. Nous sommes quelque part entre la vraie France moderne et le monde noir et stylisé de Jean-Pierre Melville, que Kaurismäki aime tant. Le protagoniste Marcel Marx (Wilms) est un ancien artiste philosophe du Havre qui essaye de gagner sa vie comme cireur de chaussures, dans un monde où tout le monde porte des tennis. Sa femme Arletty (Kati Outinen), avec laquelle il ne prétend qu’à un bonheur modeste, leur fidèle voisinage emmené par la boulangère au grand cœur Yvette et le quartier ouvrier dans lequel ils vivent sont autant de clins d’œil au cinéma de Marcel Carné, dont Le Quai des Brumes (1938) se situait dans le même port du nord de la France. Tandis qu’Arletty (une autre référence à cette époque de la « qualité française », avec l’une de ses icônes dont le nom de scène est repris) est hospitalisée – Marcel l’ignore, mais son mal est incurable -, le cireur de chaussures fait la rencontre d’Idrissa, un jeune immigré africain qui fuit la police et aimerait rejoindre sa mère à Londres… Non, Le Havre n’est pas une nouvelle version du Welcome de Philippe Lioret (2009), mais une œuvre à l’intrigue aussi simple que les extérieurs et les décors de studio, que Kaurismäki agence remarquablement, tirant de la photographie de son fidèle Timo Salminen toute la cohérence et la chaleur de l’univers visuel du film. Si l’on ajoute à ce plaisir des yeux une théâtralité délicieuse et ironique des dialogues trop sérieux ou solennels, un Darroussin qui se fond remarquablement dans le cinéma du Finlandais, une bande-son mêlant sans complexe tango, blues et mauvais rock français, on obtient un film modeste mais maîtrisé, simple à résumer mais si réjouissant à visionner, que certains ne manqueront pas de juger vain et formaliste et qui pourtant nous va droit au cœur.

4 L’APOLLONIDE – SOUVENIRS DE LA MAISON CLOSE

Bertrand Bonello – France – Compétition officielle – Sortie le 21 septembre 2011

Tandis que l’on parle aujourd’hui de la réouverture des maisons closes, Bertrand Bonello en fait le cadre de son nouveau film, dont il situe l’action entre novembre 1899 et mars 1900, au tournant du XXe siècle donc. Il introduit d’emblée, par cette indication temporelle qui n’a même pas son pendant spatial (on met beaucoup de temps à savoir où se situe exactement la maison qui donne son titre au film), une idée sous-jacente de décadence, puisqu’avec le passage d’un siècle à l’autre, les maisons closes ont commencé à décroître en même temps que les prostituées sortaient dans la rue, sur les trottoirs. On comprend très vite que la maison va fermer, au vu de l’agitation de la maquerelle incarnée avec un beau mélange de force et de tendresse par Noémie Lvovsky, et l’on ne peut dès lors appréhender le film qu’avec la certitude d’une dégradation des choses et de ces filles sublimes qui s’abiment, que comme une douce chute de la magnificence. Le cadre clos de la maison est pour les prostituées à la fois l’écrin qui met en valeur leur beauté et leur prison. Le film tire toute sa beauté de ce paradoxe de l’enfermement protégé, de cet affrontement dialectique entre déliquescence inévitable et actes isolés de résistance des filles, combat de chacune et de toutes pour prendre en main leur destin.

Le cadre large de l’image, magnifiquement photographiée par Josée Deshaies, sa compagne et sa collaboratrice fidèle, ainsi que ses partis-pris narratifs permettent à Bonello de livrer autre chose qu’un film choral tout en mettant en scène une bonne quinzaine de prostituées (six sont néanmoins mises au premier plan, ce qui est déjà beaucoup). Un acte clôt une scène et en initie une autre de sorte que les filles se passent des relais d’histoire, le cinéaste recourt sans complexe au split-screen, aux retours en arrière qui apportent un éclairage nouveau à un passage. Au final, le film a des airs de valse, de ronde, et dit dans sa forme non seulement visuelle mais également narrative le cloisonnement, l’enfoncement. Les interprètes des prostituées sont toutes remarquables et, par ce qu’elles ont de solaire, d’insolent, d’irrespectueux et de déterminé, elles semblent, d’esclaves, devenir momentanément esclavagistes de ces hommes qu’elles asservissent à force de les fasciner. Dans sa chronique d’une fabrique à illusions et à désirs comme dans ses moments plus dramatiques (notamment autour de la Femme qui rit), par ses images léchées comme par ses audaces formelles moins évidentes (mettre de la soul music des années 1960 pour évoquer le statut d’opprimées des filles ; une larme de sperme qu’on n’est pas prêt d’oublier), le film exerce sur nous ce même pouvoir de fascination. Lorsque l’on retrouve ses esprits, quelques limites de l’entreprise viennent immédiatement en tête. Mais Bonello a clairement livré l’une des propositions artistiques les plus muries et élaborées de ce Festival.

3 TATSUMI

Eric Khoo – Japon/Singapour – Un Certain Regard – Sortie le 1er février 2012

Tiens donc? : avant d’être cinéaste, le Singapourien Eric Khoo dessinait des bandes-dessinées. Sachant cela, on s’étonne moins du fait qu’après Be with me et My Magic, également présentés à Cannes (respectivement à la Quinzaine des Réalisateurs et en Compétition officielle), il passe à l’animation et à l’adaptation de cinq histoires courtes du célèbre mangaka japonais Yoshihiro Tatsumi, inventeur du gekiga (littéralement « images dramatiques »), sorte de bande dessinée alternative pour adultes qui a connu un essor au cours des années 1970 et a fortement influencé le paysage du manga de l’art de la BD dans le monde entier. Plus intéressant encore, les deux artistes partagent une passion pour les drames intimes, les destins rendus tragiques par une lente autodestruction (le fakir de My Magic) ou tout simplement le poids de la vie et de ses difficultés (le mal-être des personnages de Be with me, l’accident du travail et la précarité du héros de Monkey mon Amour ici).

Le premier des cinq récits, où un photographe de guerre erre parmi les ruines d’Hiroshima et est bouleversé par l’ombre de deux victimes imprimée sur un mur par l’éclair de l’explosion, ouvre le film de manière puissante, bouleversante. Le titre L’Enfer nous laisse supposer une construction narrative du film comme une succession de chapitres parcourant l’histoire contemporaine du Japon en une biographie romancée de Tatsumi. On a tout faut. Et il faudra s’accrocher pour saisir les inflexions entre évocation de la vie du mangaka et récits fictifs à proprement parler. Le fait que seules deux voix (celle de Tatsumi lui-même et celle de l’acteur nippon Tetsuya Bessho) assurent la bande-son et le doublage des personnages ainsi que le caractère hasardeux des transitions narratives pourraient participer d’une réflexion sur la passion créatrice qui enserre sans distinction réalité et fiction inventée. On retrouve tout juste cette idée lors d’une image (voir l’affiche du film ci-dessus) où l’artiste paraît enveloppé par l’œuvre même dont il est en train d’accoucher. Khoo ne va néanmoins pas assez loin dans cette direction pourtant passionnante et son film, mineur par rapport aux précédents, pèche finalement par trop de modestie.

6 LE GAMIN AU VELO

Jean-Pierre et Luc Dardenne – Belgique/France/Italie – Compétition officielle – Sortie le 18 mai 2011 – Grand Prix (ex-æquo)

Ils nous ont habitué à la grisaille de l’automne ou au froid de l’hiver, mais les frères Dardenne tournent ici pour la première fois en été et accueillent une première star dans leur univers, Cécile de France, qui illumine elle aussi leur cinéma. Permanence et différence : Le Gamin au Vélo est à la fois typique des frères et porteur d’un glissement subtil vers une splendeur tranquille et épurée.