Retrouvez notre dossier consacré au festival de Cannes 2011

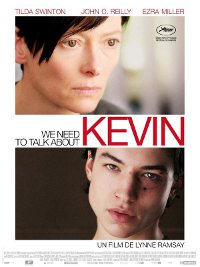

Bien qu’elle soit auteure de plusieurs longs-métrages – inédits en France pour certains –, l’Ecossaise Lynne Ramsay fait figure de découverte au sein de la compétition officielle du Festival de Cannes 2011, presque au même titre que l’Australienne Julia Leigh et l’Autrichien Markus Schleinzer qui en sont bel et bien, pour leur part, à leur premier long-métrage, respectivement Sleeping Beauty et Michael. Pressenti très tôt pour faire partie de la sélection au côté des plus grands noms, We need to talk about Kevin est parvenu à créer le buzz bien avant sa projection au Grand Théâtre Lumière. Cela doit certainement pas mal à la réputation du roman d’origine, signé Lionel Shriver. Les débats qu’a suscités le film après coup montrent que l’objet cinématographique en lui-même méritait d’être à la source d’un tel intérêt. Le synopsis officiel ne rendant pas du tout justice au film en dévoilant abruptement ce qui ne s’y précise qu’au bout d’une demi-heure, on préfèrera commencer par le début, tout simplement.

D’emblée, le jeu sur la rupture de ton, d’atmosphère, de rythme, est posé comme principale fondation formelle du film. Le métrage s’ouvre sur un plan intriguant : le rideau d’une porte-fenêtre de la maison familiale est agité par le vent, la nuit, sans que l’on puisse voir ce qu’il nous cache. Et soudain, raccord : une foule entière, filmée en contre-plongée, s’adonne à ce qui paraît être une bataille géante de coulis de tomate. Peu importe, seule compte la couleur rouge qui envahit l’écran, recouvre les corps, et qui hantera les arrière-plans, altèrera les tons de l’image tout au long du film. Par de nouveaux raccords, parfois stylisés, parfois secs, deux autres « temps du film » nous sont présentés dès le début, sans qu’aucune indication ne nous permette, dans un premier temps, de nous y retrouver. Le personnage de Tilda Swinton change de coupe de cheveux : longues nattes lorsque, jeune, Eva prend part à la bataille de sauce tomate ou rencontre son époux dans un flash-back ; cheveux courts dans un passé plus proche, celui des évènements qui vont bouleverser sa vie ; cheveux longs – tels deux bandeaux noirs encadrant un visage constamment atterré – dans le présent où, un lendemain de cuite, elle se lance sur un coup de tête, sans y croire, à la recherche d’un boulot. Cela fait sûrement un bout de temps qu’Eva n’a pas mis le nez dehors : sur la façade de son pavillon de banlieue, elle découvre presque sans surprise de grandes giclées de peinture rouge, déjà sèche, presque incrustée. Dès lors, cela ne fait pas de doute : le rouge figure le sang et enserrera l’héroïne. Il est un rappel perpétuel du passé : les gens de la ville viennent marquer sa maison du sceau de la honte, du crime, et même la forme du film va dans ce sens, en usant de filtres ou en privilégiant des décors de cette même couleur qui font de l’environnement dans lequel évolue le personnage un reflet perpétuel et dynamique du drame avec lequel elle tente de vivre.

La forme, qui apparaît déjà admirablement aboutie pour un deuxième long-métrage, sait allier les effets de style (montage intelligent qui mêle les trois temps du récit, comme lorsqu’un raccord confond le sang d’un hamster retrouvé mort dans le siphon de l’évier dans le passé et la peinture rouge qu’Eva tente d’enlever de ses doigts dans le présent) à un plus grand dépouillement qui ne joue qu’à peine perceptiblement sur les zooms avant, créant une tension, une subtile sensation d’étouffement lors des séquences de face à face entre Eva et son fils Kevin. Lynne Ramsay n’explicite rien ou presque dans cette relation qui est finalement le cœur du film, là où l’on pensait que le double portrait serait celui des parents (en fin de compte, le père campé par John C. Reilly ne sert que de médium, de rempart ou de catalyseur dans la relation entre Eva et Kevin). On ne peut que supposer que la perversion quasi démoniaque de l’enfant soit un effet non voulu de l’état psychologique d’Eva lorsque celle-ci accouche, elle qui paraissait ne pas vouloir d’enfant. Le plan de l’accouchement, où le père fait déjà gazouiller l’enfant tandis que la mère demeure statique, le regard vide, est terrible.

A vrai dire, l’interaction conflictuelle entre la mère et le fils vaut pour elle-même, comme pur objet de fascination pour le spectateur. Les trois acteurs jouant Kevin à trois âges différents ne sont pas seulement incroyablement ressemblants, ils crèvent l’écran, participant malgré leur jeune âge de cette intensité qui va croissant, jusqu’aux sommets les plus fous, et qui suffit à faire du film une claque, au-delà de quelques scories, d’un soupçon de tape-à-l’œil que l’on relève par moments. Les moments les plus forts de tous demeurent ceux où la caméra se refuse à lâcher Eva, maintenant le fils dans le hors-champ, juste face à elle. Lors de jeux auxquels le gamin coupe court avec une froideur prématurée, lors des visites en prison et lors de cette séquence clé qu’on se gardera de dévoiler mais qui constitue évidemment l’acmé du film, le visage de Tilda Swinton suffit à nous bouleverser. Dans ses yeux ahuris, on lit autant une terreur immense qu’un amour maternel en lambeaux, si difficile à reconstituer une fois que l’horreur suprême a fait ses ravages. Mais ce visage n’est-il pas plus ambigu encore, et tout le comportement de la mère avec lui ? La construction narrative (éclatée) et visuelle (globalement subjective, retranscrivant le ressenti d’Eva) du film ne matérialise-t-elle pas un esprit lui-même détraqué de la mère ? Après tout, si l’on soupçonne Kevin d’être responsable de chaque horrible épisode de l’histoire, c’est qu’on est invité à partager le point de vue d’Eva… Dans ce flou ultime et dans la relation mère-fils qui est son véritable fil rouge, le film atteint des sommets d’ambiguïté. On en ressort secoué.

Réalisation : Lynne Ramsay

Scénario : Lynne Ramsay et Rory Kinnear, d’après le roman de Lionel Shriver

Production : Jennifer Fox, Luc Roeg et Robert Salerno

Photographie : Seamus McGarvey

Montage : Joe Bini

Origine : Royaume-Uni / Etats-Unis

Date de sortie : 28 septembre 2011

NOTE : 5/6

1 Comment

Bouleversant oui !

Et il y a ce titre… ce besoin de la mère, qui n'aboutit jamais… à cause de l'aveuglement du père, qui dès le début et sans cesse zappe et court-circuite les alarmes ( ou intuitions ? ) de la mère…

Du coup, une des scènes clefs du film, par rapport à ce titre, me semble être celle du mini-golf où, avant que le fils ne "gagne" et ne mette, de façon prémonitoire, les 18 balles en plein dans le mile, la mère sort sa remarque dure, jugeante, voire hargneuse sur les gros et leur responsabilité…

Le père est gros, comme tant d'Etats-Uniens, il veut une grosse maison de banlieue, comme tant… et il est d'un aveuglement pathétique, à refuser la moindre analyse pour ne pas être dérangé dans son confort, à se cramponner de façon exagérée à cette "positive attitude" déjà épinglée dans "Little Miss Sunshine"… si facilement manipulable par son fils…

N'est-il pas le symbole de toute une société engluée dans ses schémas de "tout va bien" et manipulée par la télé… une société qui prend les armes pour des jeux… d'une société responsable de ce genre de drames à force d'irresponsabilité et d'aveuglement ?

Bien sûr qu'on pense à "Bowling for Columbine" devant ce film…