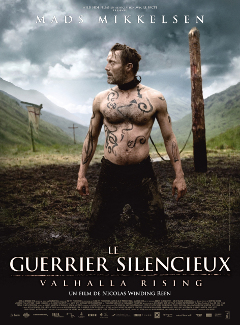

REALISATION : Nicolas Winding Refn

PRODUCTION : Wild Side, Wild Bunch, BBC Films, Vertigo films…

AVEC : Mads Mikkelsen, Maarten Stevenson, Jamie Sives…

SCENARIO : Nicolas Winding Refn, Roy Jacobsen

MONTAGE : Matthew Newman

PHOTOGRAPHIE : Morten Søborg

BANDE ORIGINALE : Peter Peter, Peter Kyed

ORIGINE : Danemark, Royaume-uni

GENRE : Aventure

DATE DE SORTIE : 10 mars 2010

DUREE : 1h30

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Pendant des années, One-Eye, un guerrier muet et sauvage, a été le prisonnier de Barde, un redoutable chef de clan. Grâce à l’aide d’un enfant, Are, il parvient à tuer son geôlier et ensemble ils s’échappent, s’embarquant pour un voyage au coeur des ténèbres. Au cours de leur fuite, ils montent à bord d’un bateau viking, mais le navire, pendant la traversée, se retrouve perdu dans un brouillard sans fin, qui ne va se dissiper que pour révéler une terre inconnue. Alors que ce nouveau territoire dévoile ses secrets, les Vikings affrontent un ennemi invisible et terrifiant, et One-Eye va découvrir ses véritables origines…

Être artiste, qu’est-ce que cela signifie profondément ? Pour certains, une quête éperdue de créativité en vue d’une satisfaction personnelle, et pour d’autres, un outil d’expression libre qui permet de dévoiler sa sensibilité à travers un média. Mais pour une troisième catégorie de personnes, la créativité artistique peut ressembler à un enfer. Face à son questionnement interne, l’artiste s’interroge sur lui-même, se remet en question, cherche une réponse, la trouve, puis la rejette, et sombre peu à peu dans une forme de folie réflexive qui vient enrichir son travail plus qu’elle ne le détruit. Faut-il souffrir pour atteindre le zénith de sa créativité ? Si des films comme Barton Fink des frères Coen ou Shining de Kubrick ont su démontrer, chacun à leur manière, que l’artiste dévoile son talent et sa vraie personnalité lorsque se brouille sa propre perception du réel, un cinéaste danois aura longtemps fait l’expérience, en long, en large et en travers, souvent au risque de tout perdre. Son nom : Nicolas Winding Refn.

Quoique l’on puisse en penser, on tient là depuis quelques années un auteur incontournable du cinéma moderne qui, du succès de sa trilogie Pusher jusqu’au récent Bronson, en passant par son endettement dû à l’échec du méconnu Inside Job, aura traversé tous les états physiques et franchi tous les obstacles avec ténacité pour porter sa vision sur grand écran. Le tout avec un vrai questionnement artistique, une viscéralité et une radicalité filmique qui débordaient sur l’écran, et surtout, des détails narratifs ou expérimentaux qui faisaient écho à sa propre sensibilité d’être humain. Mais plus que tout, il s’agit d’un des rares artistes qui ont su, à travers un médium spécifique (en l’occurrence, le cinéma), aborder sous l’angle de la métaphore introspective une thématique les concernant directement, quitte à mettre en avant leurs difficultés et aboutir au final à un résultat déroutant. Déjà, il y a deux ans, avec Bronson, Refn utilisait le parcours d’un prisonnier anglais comme terreau à une vraie introspection sur la nature humaine, sur la condition d’artiste, sur la difficulté de tracer son chemin au sein d’un monde chaotique et, surtout, sur lui-même. Un véritable opéra de la créativité, cérébral, abstrait, kubrickien et instantanément culte, qui lui aura permis d’expérimenter toutes sortes de techniques visuelles afin de préparer le film suivant, d’autant plus casse-gueule et téméraire qu’il aura été élaboré sans direction précise. Une œuvre qui s’est auto-générée au gré des sensations glanées ici et là par le cinéaste. Le film de tous les risques, en somme.

Vu sous un certain angle, c’est en se confrontant à la violence et/ou aux difficultés du quotidien que l’être humain peut s’interroger sur son propre statut, voire même trouver une voie incertaine qui va l’orienter vers une direction précise. Au risque d’être un peu trop théorique, posons alors une hypothèse : et si l’artiste ne dévoilait sa complexité et sa maturité que lorsque son travail se teinte d’incertitudes (parfois violentes), aussi de la part de celui qui construit le travail que de ceux qui contemplent le résultat ? En cela, il est assez triste de constater que si peu d’œuvres filmiques réussissent à ne pas s’orienter vers une seule direction, à prendre à contre-pied toutes nos attentes, à multiplier les grilles de lecture, à encourager le cinéma comme étant un art expérimental et sensoriel avant tout. Ne pas s’y tromper : Refn n’est pas de ces cinéastes qui apprécient l’unanimité ou l’indifférence, et les réactions suscitées par la plupart de ses films ne peuvent que le confirmer. Seules comptent les divergences d’idées ou d’esprits, la multiplicité des sensations procurées, et, sur toute sa durée, Valhalla Rising semble avoir été conçu pour soutenir cette idée. Il y sera question, sur quasiment 1h30 de métrage, du parcours lent et existentiel d’un étrange guerrier tatoué, à la fois borgne et muet, qui, après s’être libéré des geôliers qui l’avaient réduit à l’esclavage pour en faire une sorte de gladiateur enchaîné dans des combats barbares, entreprend un périple vers une terre inconnue, accompagné d’un jeune enfant et d’une bande de Vikings chrétiens obsédés par l’idée de conquérir une terre promise…

Véritable bloc de celluloïd sensitif et brut de décoffrage, le film prend constamment le risque de la radicalité, adopte un style contemplatif proche des midnight movies des années 70, bannit tout repère temporel ou géographique, rejette toute narration classique au profit d’une immersion naturaliste, et demande ainsi au spectateur une disponibilité sensorielle énorme. En effet, comme il l’avait démontré avec son précédent film, Refn refute l’explicatif et les narrations classiques, s’abandonne à une forme de pure contemplation, et façonne une œuvre avant tout visuelle et sonore, dont l’abstraction formelle vient paradoxalement renforcer la portée évocatrice de son récit. Loin de se cantonner à une narration où chaque nouvelle séquence viendrait justifier la précédente, Refn bâtit avant tout une œuvre fonctionnant sur les motifs et les symboles, en faisant en sorte que ceux-ci touchent au cortex de façon viscérale et qu’ils ne soient pas réduits au rang de totems significatifs au sein du récit. Si les premières minutes s’apparentent à un pur film de Vikings tel qu’on aurait pu s’y attendre, riche en éviscérations ultra-gore et en combats sauvages où le sang gicle des boîtes crâniennes, la suite en sera l’exact opposé. Très rapidement, voire de façon très imperceptible, Refn réussit à transcender son postulat basique de film de genre barbare, pioche dans tous les genres en les fusionnant (certaines scènes évoquent un voyage mental, épicé de science-fiction et de chambara japonais), joue avec malice sur les temporalités, donne naissance à des images empreintes d’une vraie force hallucinatoire, use des filtres colorés pour désamorcer la sensation de réalisme absolu, et nous plonge ainsi en pleine transe sensorielle.

Toutefois, s’il y a bien un genre en particulier dont on serait tenté de rapprocher Valhalla Rising, ce serait très certainement le western. Non pas dans sa peinture d’êtres humains errant au sein de paysages désertiques avec la violence comme seul moteur de vie, encore moins dans les conflits (ici très perceptibles) entre codes archaïques et quête de modernité, mais plutôt dans cette idée d’exploration d’une « nouvelle frontière ». Remontons le temps. A titre d’exemple, dans Il était une fois dans l’Ouest, Sergio Leone filmait l’Ouest Américain moins comme un territoire vierge et idyllique que comme un nouveau monde en construction, dont la pureté sauvage se voyait annexée par une civilisation capitaliste et une humanité basée sur la violence. Avec, au centre de cette transition aussi bien politique que sociale, l’affrontement de deux visions du monde. De même, il y a quelque temps, en réalisant No country for old men, les frères Coen mettaient en avant l’impossibilité pour l’être humain de s’extraire d’un univers cloisonné, sorte de nouvelle frontière oubliée qui enfermerait les êtres dans leur propre condition, et ce de façon irrémédiable. Et très récemment, dans sa redéfinition astucieuse des codes du western, Jan Kounen s’écartait peu à peu de l’imagerie classique du genre pour proposer avec Blueberry une tentative d’évasion pour l’être humain à travers le chamanisme et l’expérience psychotrope. Exploration, enfermement, évasion : trois données que l’on peut imputer au western, et dont l’axiome de départ aura toujours été celui de découvrir de nouveaux horizons. Désormais, le voyage ne se faisait plus en terrain connu, mais en terre inconnue.

Fidèle à sa volonté de concevoir une filmographie orientée sur la réappropriation des genres, Refn reprend l’idée à son compte en combinant ces trois sensibilités. Dès lors que notre antihéros mutique et monolithique (Mads Mikkelsen, impressionnant) se libère de sa condition d’esclave, le voilà qui erre sans destin, marchant sans cesse à travers des paysages naturels d’une beauté sauvage rarement vue sur un écran de cinéma. Ses seules rencontres se résumeront à une bande de guerriers Vikings pour qui l’existence de Dieu reste la seule vérité universelle, qu’il accompagnera dans leur voyage vers une hypothétique « terre sainte », symbole de la fin de leur errance éternelle et de leur survie future. Mais lorsque la brume entoure leur drakkar et les perd dans leurs certitudes, l’errance élégiaque se mue en lente agonie existentielle, puis en introspection métaphysique sur le rapport de l’humain à l’univers. Dès lors, en combinant ses références cinéphiles (John McTiernan, Werner Herzog, Andreï Tarkovski, Nicolas Echevarria…) avec un sens de l’expérimentation digne des travaux respectifs de David Lynch ou de Philippe Grandrieux, le cinéaste génère un flou artistique sidérant qui brouille les perceptions tout en accentuant les émotions. Il sera donc indispensable de prendre pour idée de départ que le sens du film découle d’une succession de motifs qui, reliés les uns aux autres, vont élaborer une idée spécifique que chacun pourra réinterpréter à sa guise, sous couvert d’être disponible et ouvert à ce genre de lecture. Tout comme le protagoniste découvre un nouveau monde tout en s’imprégnant de lui, Refn propose une nouvelle manière de penser et de vivre le cinéma.

Pour cela, le visuel et le son investissent le rôle de stimulateurs, et non d’accompagnateurs. La photographie dévoile une esthétique mutante (on passe de tons ocres au bleu métallique, en passant par le rouge sang pour les séquences oniriques), la caméra capte le moindre bruissement de la nature (herbe, vent, mouvement des nuages, mouches qui volent…), la bande sonore ménage des effets qui stimulent sans arrêt le cortex, la musique semble provenir d’un ailleurs lointain évoquant une sorte de purgatoire et le découpage du film en plusieurs chapitres confère à l’ensemble une structure dantesque, comme si l’on parcourait les différents cercles de Dante jusqu’à une destination inconnue. C’est un monde en perpétuelle mutation, quasi hallucinatoire, comme dirigé par des forces invisibles ou démoniaques. La longue séquence du drakkar en est d’ailleurs une sacrée illustration : perdu au milieu d’une étendue aquatique où semble régner une brume éternelle, ce vaisseau peuplé de quelques êtres humains déjà morts et réduits à l’état de fantômes errants fait tout de suite écho à la traversée du Styx, où un gardien (le borgne) emmenait malgré lui les âmes perdues aux Enfers, à savoir des êtres humains fanatiques et violents vers leur propre destinée. Sur ce point-là, la lecture mythologique n’est d’ailleurs pas interdite, puisque le film reste vierge de toute interprétation formatée. Surtout que l’endroit où débarquent les personnages, sorte de paradis naturel où se nichent des forces invisibles, évoque clairement une autre dimension (le fameux Valhalla ?). Et comment ne pas voir le parcours du protagoniste comme symbole de l’évolution humaine : d’abord entité soumise, il devient un animal rebelle lors de sa libération, puis accède au statut de guerrier autonome dès l’instant où il prend les armes. A moins qu’il ne soit tout simplement la face sombre et damnée d’une âme schizophrène (réduite à l’errance et au silence éternel), l’enfant qui l’accompagne pouvant être ainsi l’autre face, plus mesurée et positive (il utilise le langage et tente sans cesse de raisonner). Le doute règne, le chaos également.

C’est néanmoins lors de l’arrivée sur cette terre inconnue que le film redouble de puissance, réorganisant sa narration inhabituelle (plans fixes et flash-forwards) à travers des séquences à quadruple sens qui mettent à jour les prémices d’une civilisation violente, ici captées au sein d’un univers aux allures de purgatoire et où les êtres se confrontent à leur nature profonde (usage pointilleux des gros plans en contre-plongée). Quant au protagoniste muet et borgne, facilement assimilable au monolithe du 2001 de Kubrick, il n’est qu’un bloc de sauvagerie, une force de la nature au service de sa propre thématique, devenant peu à peu un surhomme pour finalement, au contact d’une nature mystique et hostile, oublier sa violence interne au profit d’une humanité (re)découverte et sacrifier sa propre vie pour atteindre l’au-delà. Dans sa volonté de capter l’indicible, Refn a pris les risques les plus démentiels pour finalement atteindre un absolu inexploré jusqu’à présent, et dans son pari fou de filmer l’invisible, on reste bouche bée face à la puissance monumentale des images. Tout au long de son métrage, il ne filme que l’essentiel, enlève le superflu et sublime les paysages des Highlands écossais par un Scope monstrueux de beauté. Seppuku filmique d’une puissance évocatrice infinie, trip métaphysique sans commune mesure dans l’histoire du cinéma, Valhalla Rising réclame un total abandon de soi pour être apprécié à sa juste valeur. De bout en bout, les sensations se multiplient et nous plongent dans une forme de transe imperceptible. En voyageant au cœur des ténèbres, notre âme reste prisonnière entre le Paradis et l’Enfer. Là où l’on ne revient jamais.

Guillaume Gas

Cinéphage hardcore depuis mes six printemps (le jour où une VHS pourrave de Tron trouva sa place dans mon magnétoscope), DVDvore compulsif, consommateur aguerri de films singuliers et/ou zarbis, défenseur absolu de Terrence Malick et de Nicolas Winding Refn, et surtout, enclin à chercher jour après jour dans le cinéma un puits infini de sensations, qu'elles soient fortes, émouvantes, agressives ou uniques en leur genre. Toujours prêt à dégainer ma plume pour causer cinéma et donner envie à chacun de se rendre dans cette délicieuse Matrice que l'on appelle une "salle obscure"...

Related Posts

12 septembre 2025

Homicides incontrôlés

Bien qu’admiré par Terrence Malick et Stanley Kubrick, Homicides Incontrôlés…

Moué moué moué… J’aime bien Valhalla Rising, mais honnêtement, tout le côté « Kubrick, artiste, trip sensoriel, moi Refn, mon film, ma bite, mon égo », oui, bon on peut pas totalement le zapper, mais je trouve quand même ça très poseur, pas très subtil et assez chiant. C’est à mon sens aussi intéressant que les interrogations d’un étudiant en art qui se regarde le nombril en se questionnant sur sa sensibilité de Graaand Ârtiste. L’intérêt de Valhalla Rising n’est pas du tout là, je trouve.

Aussi, quand tu dis que « le film […] bannit tout repère temporel ou géographique », bé non, pas vraiment. Je pense qu’on passe à côté de l’essentiel dans Valhalla Rising si on oublie que le film parle avant tout de vikings païens, qui ont une vision très religieuse de la terre et de l’environnement, confrontés à une nouvelle religion, à une nouvelle vision du monde et à un nouvel ordre. Le film se passe en l’an 1000, avec tout ce que ça a de symbolique (changement de millénaire et donc de monde, etc), et il n’aurait aucun sens s’il se passait en 1400 ou en 700. L’action démarre en Ecosse, et si ça part en sucette avec le passage dans la brume et qu’on ne sait plus trop où l’on est, c’est parce que c’est le moment où le film bascule complètement dans le symbolique et il faut plutôt avoir en tête son histoire médiévale et quelques rudiments de mythologie scandinave, sinon on ne comprend vraiment plus rien.

En fait, Valhalla Rising témoigne assez bien de la confusion et du gros bordel mythologique viking à cette période. En gros, à cette époque, il y a des bouleversements géo-socio-religio-politique assez colossaux. C’est ultra complexe, mais globalement ça donne naissance à un truc qui s’appelle l’Occident, l’Europe étant un cas très rare dans l’histoire, une entité coïncide avec une structure particulière, le bon vieux système féodal des familles, à base de ciment chrétien. Mais évidemment, comme c’est très compliqué, y’a des moments et/ou endroits où ça couille complètement et ça donne des trucs impossibles à démêler, comme les vikings.

Or, les vikings, qui ont une longue tradition d’exploration, de bannissement, d’exil et de longues traversées vers la terra incognita, ne vivent pas super bien ces bouleversements dans lesquels ils peinent à trouver une place. Eux qui ont un rapport très fort au territoire sont complètement désorientés dans un nouveau monde avec de nouvelles frontières… Et, manque de pot, eux sont allés de l’autre côté de l’océan, au nouveau monde, et ça s’est globalement très mal passé, du coup les sagas nées des traversées de l’Atlantique sont avant tout des récits de mort symbolique pas particulièrement jouasses.

En clair, les vikings sont une civilisation qui a déjà médité sa propre fin dans le mythe, et voilà que l’histoire rattrape le mythe. Résultat, c’est le gros bordel dans leurs têtes, et ils réagissent principalement dans la violence et la confusion. Ce lien entre l’histoire et le mythe, avec tout ce qu’il contient de symbolique, est montré dans Valhalla Rising avec le point de vue du perso principal, notamment quand le bateau en direction de Jérusalem (donc symboliquement un nouveau monde mais l’opposé de celui dont rêvaient les vikings) dérive dans la brume… Là, on est uniquement dans le point de vue quasi fantasmagorique du Guerrier Silencieux, qui revit de manière intérieure, symbolique, allégorique, enfin, tout ce genre de choses, l’enfer des sagas de mort au Vinland, l’autre nouveau monde qui n’a offert qu’emmerdes et désillusions aux pauvres explorateurs nordiques.

Le film témoigne assez bien de tout ça, et il est très intéressant à démêler quand on connait un peu le sujet, par contre là je trouve personnellement que c’est un peu un échec, c’est que le Refn, complètement embarqué dans son égo-trip de tête à claques prétentieuse, est totalement infoutu de rendre ça abordable pour celui qui ne connait pas à l’avance ces questions historiques et mythologiques. Bon faut dire qu’en Scandinavie, ils vivent le truc et c’est leur histoire, donc ils se sentent pas obligés de faire un cours d’histoire à l’intérieur du film pour que le spectateur comprenne de quoi ça cause, mais au final, quand on est pas au fait de toutes ces questions, Valhalla Rising, ça ressemble hélas à un clip ultra prétentieux et m’as-tu-vu, avec de belles réussites visuelles (la manière dont il capte l’ambiance des Highlands est assez incroyable, pour être allé en Ecosse, je trouve ça saisissant) et aussi des tics d’Âaaartiste qui regarde son Âaart d’un air possédé.

Voilà voilà, AMHA, etc.

Vahlalla rising est le film le plus nul,et sans interet que jai pu voir… il n'y a aucune action,pas de parole,aucune histoire.je ne comprend meme pas comment un filn aussi pourri est pu etre accepté pour une sortie!

« Valhalla Rising réclame un total abandon de soi pour être apprécié à sa juste valeur » comme il est écrit dans cet excellent article . Je suis entièrement de cet avis et il ne m’a pas été difficile de me laisser aller à la contemplation dans ce film mystérieux, parfois opaque mais incontestablement sublime. Je suis entrée sans hésitation dans cet univers sensible, très sensoriel , aux images sublimes. J’ai été impressionnée par ces paysages majestueux mais aussi par cette violence viscérale,autant que par la stylisation de la mise en scène. De la brume enveloppante qui transforme toutes les perceptions à cette sorte de traversée du Styx entraînant les âmes jusqu’à l’accostage sur une Terra Incognita , pouvant nous faire penser à l’Amérique. Comment ne pas associer sur l’odyssée hallucinante de Aguirre, « la colère de Dieu ». J’ai vu Valhalla Rising comme un voyage psychique, une introspection, qui fait se rejoindre des questions métaphysiques , religieuses et artistiques. Un funeste voyage pour une humanité perdue et des âmes errantes, où de la brume à l’enfer, nous happent un écrasant vertige et une émotion absolue. Merci pour ce bel article. .