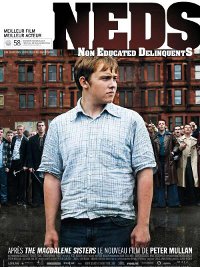

Cela faisait déjà un moment que l’on guettait le retour sur les écrans de Peter Mullan en tant que réalisateur (il a joué, récemment, dans Harry Potter et sera dans le Cheval de Guerre de Spielberg). Mais les émeutes anglaises d’il y a quelques semaines sont entre-temps venues donner à son dernier film une résonance nouvelle. Le cinéaste y revient de manière semi-autobiographique sur les turbulences de son enfance et de son adolescence dans la périphérie de Glasgow, au cours des années 1970. Comme son personnage principal John McGill, Mullan avait un père alcoolique et violent et un grand frère délinquant qui le rendait, par son passif, victime de discrimination à l’école, de la part d’un corps enseignant qui ne savait raisonner autrement qu’en termes de tare familiale. Si l’action est précisément située dans le temps (le film débute en 1973 à l’entrée de John au collège, puis une ellipse nous mène quelques années plus tard, peu de temps avant le moment fatidique du passage du bac), c’est bien la mécanique de la délinquance britannique que le cinéaste interroge plus largement. Il le fait avec un style que l’on peut bien, cette fois-ci, qualifier de « coup de poing ». On l’avait déjà fait, un peu précipitamment, au moment de The Magdalene Sisters (Lion d’Or à Venise en 2002), alors que Mullan s’y appliquait à faire coïncider la rigueur et la retenue de sa mise en scène avec l’enfer rigoriste des couvents-prisons irlandais qu’il dénonçait. NEDs est stylisé et enragé, excessif et casse-gueule, en harmonie – pour le meilleur et pour le pire – avec son sujet.

Le film s’ouvre dans une clarté presque surnaturelle que l’on sait immédiatement illusoire. A la remise des prix de fin d’année, John, tête blonde et grosses joues roses, est sans surprise parmi les meilleurs élèves, provoquant les cris de joies de sa mère et de sa tante revenue des Etats-Unis pour leur rendre visite (un autre élément autobiographique). Mais il est à peine sorti de l’école que l’irruption d’une silhouette encapuchonnée dans un manteau noir vient casser l’ambiance : le chef du gang qui règne sur le collège dans lequel John s’apprête à étudier le menace de lui taper dessus dès la rentrée. Bien vite, le film bascule donc dans le monde des bagarres et des passages à tabac auxquels s’adonnent – la nuit de préférence – ceux qu’on appelle les NEDs (Non Educated Delinquents), ces jeunes délinquants qui se regroupent en un nombre croissant de gangs. Manque de pot pour lui, la terreur du collège ne fait pas le poids face à Benny (Joe Szula), le grand frère de John qui ne joue plus dans la même cour depuis qu’il s’est fait exclure définitivement du collège pour avoir agressé trois professeurs. En même temps qu’il est protégé par son aîné, John est pris au piège : afin de s’en préserver, il doit fatalement cautionner un minimum cette violence dont il paraît avoir toujours réussi à se préserver jusque-là (il suffisait de se boucher les oreilles lorsque son père, ivre-mort, insultait, chaque soir, sa mère à travers toute la maison). La contre-plongée qui nous le montre en train de regarder, depuis la fenêtre de sa chambre, la punition excessive infligée à celui qui l’a menacé suggère qu’il a alors la position de juge. Déjà en cet instant terrible, l’image est sombre et le chemin de croix du personnage a commencé.

Car plus que d’une descente aux enfers, c’est bien d’un chemin de croix qu’il semble s’agir ici. Le personnage central n’est entouré que d’anti-modèles et chaque issue entrevue est violemment condamnée. Il y a d’abord la figure paternelle à proprement parler, et c’est Peter Mullan lui-même qui prête ses traits au personnage de Mr. McGill. On regrette d’ailleurs qu’il n’ait pas davantage de scènes, car chacune de ses apparitions est un moment intense, et les dernières en particulier sont bouleversantes. Le système scolaire apparaît comme la principale cible du film en ce qu’il n’est qu’un facteur de reproduction d’une organisation sociale rigide à laquelle se confronte, hors des murs de l’école, le protagoniste. Les élèves y sont répartis par niveau, les « inadaptés » ou les « irrécupérables » relégués dans un bungalow au fond de la cours de récréation, et aucun nouveau départ n’y est réellement envisageable. Les forces de l’ordre n’apparaissent aux yeux des jeunes personnages que comme des brutes au moins aussi impitoyables qu’eux ou des silhouettes un peu ridicule avec leurs casques traditionnels et avec lesquelles on joue à trap trap (le plan large, en plongée, qui nous restitue le regard de John sur ses ex-copains qui se font courser par les policiers ne nous exprime pas autre chose). Quant à l’Eglise, rien ne sert d’en parler, on sait bien désormais que, chez Peter Mullan, elle n’est qu’un refuge en trompe-l’œil. En construisant ainsi son scénario, de manière volontairement radicale, Mullan semble vouloir éviter de réduire la trajectoire de John à un choix moral trop schématique. Particulièrement dans la première partie où il est incarné, à son entrée au collège, par Gregg Forrest, on regarde le personnage lutter pour persévérer dans la voie à part qu’il s’est tracée lui-même avec acharnement. Et le jeu admirable de Conor McCarron (John adolescent) sait alterner avec une colère sourde une bonhommie qui nous rappelle que John a bon fond et qu’un espoir est encore possible pour lui. Mais l’effondrement (à la maison) ou l’indifférence (à l’école) des figures de l’autorité précipitent une chute.

Le parti-pris de Mullan de maintenir l’étroitesse de son cadre, de ne pas livrer de discours (trop pesant du moins) sur le conditionnement social et de ne pas sur-caractériser son cadre spatio-temporel dénote une vraie volonté de se démarquer d’un certain cinéma britannique auquel on peut le rattacher. Il est bel et bien engagé, mais il tente de faire de son personnage le seul véhicule de sa colère contre certaines mécaniques sociales à l’œuvre en Grande-Bretagne encore aujourd’hui. On comprend dès lors que les seconds rôles manquent de consistance. Ou que plusieurs passages soient très impressionnistes et expriment l’altération de la perception des choses par John (paniqué par une menace ou shooté à la colle d’un paquet de chips au vinaigre !). Seulement, on relève quelques étrangetés, des moments où le point de vue devient plus trouble et paraît exprimer une position ambiguë du réalisateur : celui-ci rythme une bagarre entre deux gangs par la chanson « Dancing cheek to cheek » (« Danser joue contre joue ») que chantait en son temps Fred Astaire ou encore un affrontement surréaliste entre John et une statut du Christ par « You wouldn’t find another fool life me » (« Tu ne trouverais pas plus idiot que moi ») des New Seekers, un tube pop de l’époque. En même temps qu’il critique la mécanique dont ils sont victimes et met en scène les choix difficiles auxquels ils sont confrontés, Mullan ne poserait-il pas aussi un regard un peu rigolard sur ces jeunes excessifs ? Peut-être cette ironie doit-elle être rattachée à ce que le cinéaste parvient à capter avec le plus de justesse : un climat de désabusement généralisé. Aux illusions des préservés (la ménagère qui voudrait protéger son fils des voyous alors que celui-ci est précisément l’un des plus terribles, la tante américaine sidérée par les coups de baguettes que les élèves prennent sur les doigts à tout moment), le film oppose l’attitude des écorchés : ces gamins qui, par habitude, deviennent presque ironiques vis-à-vis de l’éducation trop dure qu’ils reçoivent, ce père alcoolique qui ne croit pas une seconde à sa rédemption (« Achève-moi », demande-t-il à son fils) ou encore – pire que tout – cette petite sœur déjà bien moins naïve que ces adultes qui lui demandent de se boucher les oreilles lorsqu’ils crient des obscénités ou murmurent leur désespoir. Comment interpréter, dès lors, cette fin hallucinante ? Il semble que le personnage soit condamné, pour un temps au moins, à l’ignorance, même celle de ceux qui lui voudraient à priori le plus de mal, même de ceux auxquels il a un jour ressemblé, tel un lion lâché dans quelques kilomètres carrés de banlieue.

Réalisation : Peter Mullan

Scénario : Peter Mullan

Production : Olivier Delbosc, Alain De La Mata et Marc Missonnier

Bande originale : Craig Armstrong

Photographie : Roman Osin

Montage : Colin Monie

Origine : Royaume-Uni

Date de sortie : 31 août 2011

NOTE : 3/6