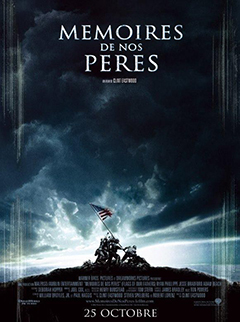

REALISATION : Clint Eastwood

PRODUCTION : Amblin Entertainment, DreamWorks SKG, Malpaso Productions, Warner Bros

AVEC : Ryan Phillippe, Adam Beach, Jesse Bradford, Neal McDonough, Barry Pepper, Jamie Bell, Paul Walker, John Slattery, Tom McCarthy, Benjamin Walker, Harve Presnell, Robert Patrick

SCENARIO : William Broyles Jr, Paul Haggis

PHOTOGRAPHIE : Tom Stern

MONTAGE : Joel Cox

BANDE ORIGINALE : Clint Eastwood

ORIGINE : Etats-Unis

TITRE ORIGINAL : Flags of our Fathers

GENRE : Drame, Guerre

DATE DE SORTIE : 25 octobre 2006

DUREE : 2h11

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Au cinquième jour de la sanglante bataille d’Iwo Jima, cinq Marines et un infirmier de la Navy hissent ensemble le drapeau américain au sommet du Mont Suribachi, tout juste repris aux Japonais. L’image de ces hommes unis face à l’adversité devient légendaire en l’espace de quelques jours. Elle captive le peuple américain, las d’une guerre interminable, et lui donne des motifs d’espérer. Pour mettre à profit cet engouement, les trois « porte-drapeaux » sont livrés à l’admiration des foules. Leur nouvelle mission : servir leur pays en vendant les précieux Bons qui financent l’effort de guerre. Mais, en leur for intérieur, une autre bataille se livre…

La bataille d’Iwo Jima : deux nations en guerre, une victoire pour l’une, une défaite pour l’autre. Mais qu’en est-il de l’effet de la guerre sur le sens de l’héroïsme et la construction des mythes ? Clint Eastwood esquisse ici une impressionnante réponse en s’intéressant au point de vue américain…

N’importe quel idiot croit savoir ce qu’est la guerre, surtout celui qui ne l’a jamais faite. On aime les choses simples : bien et mal, héros et méchants. Il y a toujours beaucoup des deux. Mais en général, ils ne sont pas ceux qu’on croit.

Voici la première phrase de Mémoires de nos pères. Une phrase qui raisonne dans la tête du cinéphile, tant elle renferme la profession de foi du cinéma de Clint Eastwood. Un cinéaste vénéré à juste titre, se qualifiant lui-même avec modestie de « quelqu’un qui fait juste des films », mais dont le contenu ne cesse encore aujourd’hui d’être l’objet de tant de malentendus. Il y a, d’un côté, les thuriféraires s’acharnent à défendre aveuglément son humanisme et son absence d’hypocrisie, et de l’autre, les apôtres bobos de la pensée unique pour qui toute propension à s’écarter de leur dogme analytique mérite un lynchage en place publique. Les extrêmes ayant toujours tort, et la position timorée n’étant pas toujours la plus subtile, gardons juste à l’esprit que le cinéma de Clint Eastwood est un pur doigt d’honneur. Un geste artistique adressé à tous ceux qui, trop bien calés dans leurs salons mondains et leur vision cloisonnée de l’auteurisme, aiment à ne retenir et à ne célébrer que ce qui flatte leur vision étriquée du monde. Ambigu et provocateur dans l’âme, davantage pilier du cinéma du genre qu’auteur à messages statufié par les festivals, le grand Clint a été et reste encore un grand écart vivant entre l’idéal patriotique et l’humanisme citoyen, parfois voué à se tourner vers le second pour égratigner le premier. Et cette ambiguïté fondatrice, entretenue tout au long de sa carrière afin de brouiller les pistes (quitte à servir de paratonnerre face à ceux qui l’accusaient de fascisme dans les années 70), s’est traduite dans une filmographie lue de travers par des aigris à la mémoire sélective. Il est en effet bon de rappeler qu’un délirant Space Cowboys se la jouait poil à gratter entre Jugé coupable et Mystic River, que La Relève s’était casée entre Bird et Impitoyable, que Gran Torino faisait figure de parenthèse badass entre L’Echange et Invictus, et que l’ultra-jouissif Sudden Impact avait réussi à trouver sa place entre Honkytonk Man et Pale Rider.

De ce constat ferme et serein, invitant à guetter la nuance, l’objectivité et l’absence de jugement simpliste derrière ce qui fut qualifié à tort de moteur réactionnaire, il est facile d’extraire une attitude raisonnée sur la filmo du grand Clint. En particulier sur le sujet qui continue encore aujourd’hui d’alimenter les tensions au sein du cosmos hollywoodien : la guerre. Là-dessus, pas de crainte à avoir : loin de singer la démarche revancharde des deux John « pas très nets » (Wayne et Milius), Eastwood conserve avec Mémoires de nos pères le regard qui fut toujours le sien. À savoir rendre hommage aux soldats ayant combattu et/ou perdu la vie, non pas en vue de bâtir un éloge aveugle de la bannière étoilée mais au contraire pour célébrer l’humanité cachée derrière le soldat. Le fait que le cinéaste ait collaboré avec Steven Spielberg sur ce projet colossal tombe aussi sous le sens : dans ce film comme dans Il faut sauver le soldat Ryan, les deux hommes ne cachent rien de l’horreur des affrontements tout en s’évertuant à évoquer le sacrifice humain pour mieux guetter ce qui anime et tourmente l’âme du soldat. Mais surtout se rejoue ici une vision de la guerre en tant que traumatisme : une hantise qui persiste après coup chez le survivant, une veillée funèbre mentale dont on ne croit jamais voir la fin. La pire tragédie serait-elle donc celle d’être survivant avant d’être celle d’avoir été combattant ? Paradoxe terrible qui, par une mise en perspective des enjeux de la bataille d’Iwo Jima entre février et mars 1945, aura amené Eastwood et son coscénariste Paul Haggis à relever un défi aussi génial que salutaire : si l’on part du principe que célébrer le devoir de mémoire a encore un sens, autant le prouver en optant pour un diptyque sensé prendre en compte les points de vue des deux nations opposées, histoire de les traiter avec empathie, égalité et respect. Et pour enfoncer le clou de l’audace, Eastwood aura bâti deux films qui, bien que construits a priori comme des miroirs réciproques, ont chacun leur autonomie et n’obéissent pas au même système narratif. Un défaut ? Non. Une preuve d’intelligence, bien au contraire…

Centré sur le point de vue américain, Mémoires de nos pères a d’abord cela de fabuleux qu’il ne se focalise pas sur le conflit guerrier en lui-même, si ce n’est au travers de vingt minutes de combats dont le réalisme renvoie à celui du film de Spielberg. La guerre, ici, n’est pas le présent. C’est le passé. Mais un passé qui n’est pas passé. Ou alors, par réciproque, un passé qu’on a voulu faire passer en force. Eastwood adhère-t-il au fond à cette idée très concrète qui veut qu’une guerre menée à l’autre bout du monde – et ce quelles qu’en soient les raisons – soit vouée à paraître éternellement illisible ? Vu l’angle choisi, c’est une évidence : la vertigineuse mise en abyme qui cimente les contours de Mémoires de nos pères a valeur de démonstration du pouvoir des images comme seul et unique moyen de faire tenir une nation en temps de guerre. Et en matière d’images, c’est bien évidemment une en particulier qui vaut ici mille mots : la célèbre photographie de Joe Rosenthal, où l’on voit une poignée de soldats dresser le drapeau américain sur le sommet du mont Suribachi, et qui, des années plus tard, donnera lieu à la naissance d’une imposante statue commémorative dans le cimetière d’Arlington en Virginie. Une photographie devenue malgré elle un symbole national, mais sans que personne n’ait pris le temps de s’interroger sur son histoire ni même sur la véritable identité des soldats qui y figurent.

Avec un souci de démystification digne de celui de John Ford sur L’homme qui tua Liberty Valance (chef-d’œuvre matriciel sur cette idée de « la légende qui finit imprimée à la place de la réalité »), Eastwood témoigne ici d’une réalité occultée par l’Histoire. D’abord par la raison d’Etat, alimentée par le gouvernement du président Roosevelt et les institutions publicitaires, lesquels s’empressèrent d’utiliser cette photo et trois soldats rapatriés pour rassurer le pays et vendre des bons servant à financer l’effort de guerre. Ensuite par la photo elle-même qui, contre toute attente, se révèle être bien plus une mise en scène qu’un mensonge à proprement parler. En effet, le cliché n’est autre que celui d’une deuxième installation du drapeau, réclamée dans le but d’être immortalisée sur photo, et surtout effectuée par des soldats dont l’implication réelle est sujette à caution (leur visage n’est pas visible sur la photo). De quoi contredire de plein fouet la dimension iconique qui fut donnée à cette image, mais surtout saisir avec horreur et lucidité comment une vision faussée de l’Histoire peut se retrouver légitimée. De ce fait, aux yeux d’une Amérique que l’on croyait fissurée et désunie, l’espoir renaît grâce à la naissance de nouveaux héros. Sauf que pour les trois soldats survivants (qui doivent leur place sur cette photo à une sacrée dose de hasard), se voir soudain érigés en « héros » équivaut à se retrouver dans la peau d’un individu contraint de faire l’acteur… Un « acteur » ? Le mot est lâché. Sous couvert de témoignage sur la guerre, Mémoires de nos pères tisse en réalité les grandes lignes d’une réflexion sur le cinéma. Sans le rapport décalé et méta-textuel qu’entretenait Antonioni dans Blow-Up vis-à-vis des images truquées, certes, mais avec un regard critique d’Eastwood sur le « cinéma de ses pères », lequel faisait autrefois primer l’effet de propagande sur le besoin de transmettre la vérité, fusse-t-elle tragique ou problématique.

La tournée américaine des héros d’Iwo Jima est un bidonnage à ciel ouvert où l’émotion est guidée par le simulacre. Dans une scène nocturne où nos trois soldats ont l’air de traverser le feu ennemi afin de planter le drapeau sur la montagne d’Iwo Jima, la transformation d’un simple effet de contre-plongée suffit à tout révéler : le tir ennemi est en fait un feu d’artifice, le rocher n’est qu’un amas de carton-pâte, et les bruits environnants sont ceux d’un public d’Américains hystériques qui acclament cette reconstitution d’un exploit iconique. Et Eastwood d’enfoncer encore le clou par une suite de flashbacks où le personnage de John Bradley (Ryan Phillippe) revit le seul, le vrai traumatisme de la guerre au travers de quelques effets de crise inattendus – il faut voir comment un coulis de framboise sur un gâteau moulé selon la posture de la photo suffit à raviver chez lui la plaie des affrontements passés. Même verdict pour le superbe personnage du soldat indien Ira Hayes (Adam Beach), qui se coulera dans le moule de l’anonymat à force de ne plus pouvoir jouer un rôle aussi étouffant (« Je ne supporte pas qu’on m’appelle un héros »). Quant au troisième larron, René Gagnon (Jesse Bradford), qui n’avait rien d’un héros vaillant mais tout d’un troufion des lignes arrière incapable d’utiliser son arme, sa supposée démarche de vendu vis-à-vis des autorités ne le rendra pas meilleur acteur pour autant – juste une célébrité éphémère avant d’être oublié et jeté comme une chaussette sale par le gouvernement et le pays. Que faire après cette « seconde vie » ? Quels souvenirs faut-il garder afin de contredire cette icône incarnée et entretenue par contrainte ? La réponse de Clint Eastwood déchire le cœur : rien qui ne soit en lien avec la défense de la patrie ou la simple dichotomie bien/mal, mais tout simplement un esprit d’équipe, une amitié, une fraternité, célébrée et immortalisée dans un dernier plan déchirant sur la plage qui constitue le plus parfait contre-champ de la photo de Rosenthal. Si cet immense cinéaste archéologue souhaitait filmer ce qui constitue à ses yeux l’identité d’une nation juste et intègre, c’est peu dire que sa vision irradie.

Face à une Histoire qui ne cesse de répéter ses propres erreurs (il suffit de relire l’actualité des deux décennies passées) et des médias qui lui emboîtent le pas (idem), l’universalité de Mémoires de nos pères met Hollywood sur un piédestal pour mieux l’en faire chuter. Et la maîtrise cristalline de Clint Eastwood, très loin d’un « classicisme vieillot », se fait hawksienne dans son souci de tutoyer la ligne claire. Pas un plan qui ne soit de trop, pas un mouvement de caméra qui n’obéisse pas à une logique narrative en lien avec l’action, pas un seul moment qui ne révèle pas chez Eastwood une zénitude et une absence d’effort, comme si la conception d’une scène relevait pour lui de l’évidence. Son style est simple : une musique douce, un récit intense, des acteurs habités, une psychologie épaisse, des points de vue polyphoniques, et une mise en scène qui se met au service des cinq points précédents à force de savoir les fondre. C’est que le cinéaste a depuis longtemps affirmé sa confiance dans le pouvoir de l’image, au point que chacun de ses plans, infiniment pur parce que maîtrisé avec un instinct qui l’est tout autant, sert et enrichit ce qu’il entreprend. Et ce scepticisme que l’on pourrait prendre au premier abord pour une absence de point de vue éveille au contraire notre aptitude à se réapproprier le film. Eastwood sait bien que ce qu’il filme est blindé de signes divers et de sens cachés, et qu’essayer de tout disséquer est synonyme de perte. De ce fait, en floutant délicatement le cliché pour mieux le démystifier, il peut toucher à quelque chose de vrai sur l’intime. Une vérité qui se ressent plus qu’elle n’a besoin de mots, comme en témoigne le constat final : « Les héros sont créés par nous, qui en avons besoin. C’est une façon de comprendre ce qui est presque incompréhensible, comment ils ont pu sacrifier autant pour nous ». Le « héros » n’est qu’une abstraction, un mythe fabriqué de toutes pièces qui écrit l’Histoire sur du vent et qui égare les hommes autant qu’il les éclaire sur eux-mêmes. L’utilité d’un second film – donc d’un point de vue alternatif – apparaît alors dans tout son éclat : ces fiévreuses Mémoires laissaient entendre que l’Amérique n’avait rien vu à Iwo Jima, et seule la lecture des Lettres que l’on pensait enterrées allait offrir le point de vue d’un Japon qui avait au contraire tout vu là-bas. La vérité ? Toujours une affaire de vision(s)…