REALISATION : John Sayles

PRODUCTION : Columbia TriStar Films, Screen Gems

AVEC : Mary Elizabeth Mastrantonio, David Strathairn, Vanessa Martinez, Kris Kristofferson, Casey Siemaszko, Dawn McInturff, Kathryn Grody, Rita Taggart, Leo Burmester, Michael Laskin, Tom Biss, Herminio Ramos, Jimmy MacDonell

SCENARIO : John Sayles

PHOTOGRAPHIE : Haskell Wexler

MONTAGE : John Sayles

BANDE ORIGINALE : Mason Daring

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Aventure, Drame, Romance, Thriller

DATE DE SORTIE : 7 juillet 1999

DUREE : 2h06

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Dans une petite ville perdue de l’Alaska, Joe Gastineau, ancien pêcheur hanté par son passé, vit de petits boulots. Il rencontre Donna De Angelo, une chanteuse de country qui sillonne le pays de cabarets minables en animations de mariage, accompagnée par Noëlle, sa fille instable. Le coup de foudre est immédiat entre Joe et Donna, et peu à peu, ces deux âmes blessées s’apprivoisent. Leur destin prend un jour les traits de Bobby, le frère de Joe, mouillé dans une sombre affaire de drogue, qui les embarque tous pour un mystérieux voyage en mer…

Avec ce film méconnu, voire mal-aimé, John Sayles dessine une imprévisible aventure humaine dans un Alaska à double visage. Et offre son plus beau rôle à une magnifique actrice, décidément trop rare.

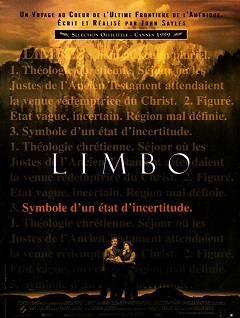

Qui est John Sayles ? Un créateur ou un réparateur ? Les deux, ce qui suffit à en faire sinon un bienfaiteur de son art, en tout cas un cas à part dans le cinéma américain. Les familiers de son parcours ne sont en tout cas plus dupes de ce double visage qui a toujours été le sien. Côté pile, il y a l’un des meilleurs toubibs d’Hollywood, capable de remettre sur pied – contre espèces sonnantes et trébuchantes – des scénarios malades quelques jours avant le début d’un tournage (des films comme Mort ou vif, Apollo 13 ou Mimic ont tiré bénéfice de son génie de script-doctor). Côté face, il y a le représentant parmi tant d’autres de cette patte indé proto-Sundance, jadis formé comme scénariste à l’école Roger Corman, puis passé réalisateur avec une propension à flirter avec tous les genres tout en patinant ses films d’une belle couleur sociale. Et même si le silence radio persiste depuis dix ans (rien à relever depuis un Go for Sisters toujours inédit en France), ce léger sosie de Clint Eastwood a su laisser une empreinte persistante de par certains films prestigieux et acclamés (Matewan et Lone Star pour n’en citer que deux). Il est toutefois triste que Limbo, à défaut de tomber dans l’oubli, soit resté bloqué dans ces fameuses « limbes » suggérées par son titre. Derrière ce titre se cache par ailleurs une idée qui ne saute pas forcément aux yeux : ni paradis ni enfer ni purgatoire, mais bel et bien ce « symbole d’un état d’incertitude » que l’affiche du film met en évidence. Cette définition-là, mieux vaut bien la garder en tête : c’est le mode d’emploi du film, son manifeste même, allant jusqu’au raccourci métaphorique de son propre décor (un Alaska toujours incertain de son avenir) et de ses propres personnages (des individus qu’une incertitude sentimentale pousse à se rencontrer et à s’aimer). Programme alléchant auquel s’ajoute la patte Sayles : un humanisme profond dans les caractères, une simplicité dans le regard adopté et le dessin des êtres, mais aussi – et surtout – un sens aigu du romanesque et de l’ellipse qu’il n’avait jamais poussé de façon aussi radicale qu’ici.

On parlait plus haut d’une fibre sociale, mais tempérons un peu : loin des cinéastes poids lourds du genre qui aiment à ruer dans les brancards de l’indignation forcée et systémique, Sayles s’attache à filmer un contexte bien précis, tel un monde à part sur lequel le spectateur manquerait de repères, et à utiliser des personnages en situation de transition existentielle afin d’accompagner cette approche d’un territoire inconnu. Pour un peu, on pourrait presque voir en lui le fils spirituel de Michael Cimino, à savoir un peintre minutieux de ce passage d’une culture à une autre, de l’individu au collectif, de la tradition à l’adaptation – corollaire évident de toute intégration dans la société américaine. Que Limbo prenne ainsi place dans la « dernière frontière de l’Amérique » est un signe qui ne trompe pas. Territoire vierge administrativement changé en « Etat d’incertitude » pour les locaux mais aussi terre de rédemption pour les adeptes du « nouveau départ », l’Alaska cristallise à la perfection cette dualité civilisation/nature soulignée par Sayles. La première moitié du récit cherche ainsi à se fondre autant que possible dans ce décor, terreau d’une culture en transit et d’une vie sauvage jouxtant la vie urbaine. A l’image de cette vision inaugurale d’un banc de saumons obstinés à remonter le courant au risque de se noyer à l’air libre, les individus sont ici comme des âmes piégées dans une file d’attente en direction d’on ne sait quelle destinée. Rien n’est alors dissimulé sur la façon dont la région se transforme : économie industrielle basée sur le tourisme et la rentabilité à court terme, population locale de plus en plus tendue quant à son avenir (le chômage guette), nature de plus en plus instable et tourmentée (le risque de naufrage pend au nez des pêcheurs). Au milieu de cette terre d’oubli et d’espérance, trois personnages se détachent : un ex-pêcheur traumatisé par un accident, une chanteuse itinérante doublée d’une mère indigne, et une jeune fille psychologiquement instable. Une trinité à la dérive, hantée par le passé et chahutée par le présent, que le romanesque tend à remettre fissa sur les rails du futur… quoique…

C’est en effet lorsque les âmes réussissent à retrouver un certain équilibre que Sayles renoue avec sa manie des trajets heurtés. Quiconque aime à refuser les structures narratives trop balisées et à ne pas s’offusquer dès qu’un scénario ose changer radicalement de focale à mi-parcours saura appréhender Limbo comme il se doit. Après avoir orchestré le lent rapprochement de ses protagonistes par des scènes élaborées à la manière d’un système de cercles concentriques, le cinéaste trouble tout à coup la quiétude de sa surface romanesque lors d’une escapade en mer agitée par le vent, où une obscure histoire de trafic de drogue pousse ce cocon crypto-familial à jouer les Robinson Crusoë sur une île perdue, avec des tueurs aux trousses. Documentaire, chronique sociale, drame familial, marivaudage, thriller, survival… John Sayles gagne-t-il réellement à ouvrir des chemins multiples aussi radicaux sur deux heures de projection ? Oui. D’abord parce que le cinéaste ne dévie jamais de sa route diégétique, fidèle qu’il est à des personnages avant tout secoués par l’imprévu et l’inconnu – d’où une structure narrative qui épouse l’incertitude qui est la leur – et prompts à se fuir eux-mêmes plus que ces tueurs désincarnés dont le cinéaste ne cadre jamais le visage. Ensuite parce que la dualité narrative du film va de pair avec ce douloureux retour à la vie qui les travaille – encore et toujours cette idée d’un terrain humain ou naturel destiné à être défriché. Tout tient alors sur une savante inversion du principe de survie : si la vie urbaine mettait la survie de la nature en suspens, la vie sauvage fait de même avec la survie de l’homme, et dans les deux cas, c’est l’humain qui personnifie la menace. La nature, puissamment cinégénique en soi, a donc tôt fait de devenir le personnage central, à la fois alliée et antagoniste, échappatoire et prison, mais surtout cadre inhospitalier qui reprend ses droits et impose sa puissance minérale.

Pour autant, aucun excès de didactisme écolo à l’horizon, ni même un hypothétique regain de nostalgie pour des traditions américaines en déclin. Souverain dans l’objectivité de son regard, Sayles souligne et explore au lieu de surligner et d’aborder. Même sur le versant romantique, il tend à esquiver le moindre petit dérapage et ce par le seul pouvoir de sa mise en scène, en l’état moins académique qu’elle n’en a l’air – cette belle progression du champ/contrechamp vers le fondu enchaîné illustre à elle seule le rapprochement à pas de velours des deux protagonistes. Et surtout, à l’instar d’une conception très européenne de la dramaturgie, ce sont moins l’intrigue et le genre que les êtres eux-mêmes qui l’intéressent. Rien ne le motive plus que d’en révéler la complexité et les blessures au compte-gouttes, de faire preuve de bienveillance envers tout un chacun, d’imprimer une vraie chaleur humaine sur des caractères d’ordinaire contraints au manichéisme. Sur ce point-là, si le traitement des satellites crypto-criminels joués par Kris Kristofferson et Casey Siemaszko devrait faire école en la matière, c’est logiquement à son trio de tête que Sayles réserve le plus beau traitement de faveur qui soit. La force tranquille de David Strathairn impose de la douceur dans un monde brut, le tourment sourd de Vanessa Martinez entérine l’art comme meilleur vecteur de l’expression des sentiments (grande et belle idée de la lecture improvisée d’un journal intime inachevé), et surtout, ce riche éventail de nuances fragiles et contradictoires qui habitent ici la trop rare Mary Elizabeth Mastrantonio offre au film ses plus hauts moments d’émotion. On a beau se souvenir d’elle pour Scarface, Abyss ou encore La Couleur de l’argent, jamais cette précieuse actrice, aujourd’hui disparue des radars, n’avait été à ce point touchée par la grâce. Incarnation prodigieuse au travers de complexes jeux de regards, expression magnétique par le chant d’une voix de rêve (la sienne !) : on ne peut que déverser une pluie d’éloges face à pareille résurrection, aussi furtive soit-elle.

Il est au final imparable que l’aptitude de John Sayles à casser les lois des genres les plus codifiés et à prendre le spectateur à contre-pied vaudra encore à Limbo des réactions très polarisées, à l’image de celles qui auront accompagné sa projection en compétition cannoise en 1999. De même qu’au sein d’un film de studio, il y aura de quoi rester bouche bée devant la scène finale, à la fois hallucinante dans sa prise de risques et parfaitement logique dans son absence de conclusion – on s’interdira d’en révéler plus. Reste que tout cinéphile qui aime à vivre sa passion comme un saut permanent vers l’inconnu se sentira galvanisé à chaque virage, libéré face à un film qui se libère lui-même de ses conventions. S’aventurer au cœur des limbes mêlés du cadre naturel et des genres cinématographiques est le genre de périple qui ne se refuse pas. Et qui ne s’oublie pas.