REALISATION : Lee Tamahori

PRODUCTION : Avalon Studios, Fine Line Features, La Rabbia

AVEC : Rena Owen, Temuera Morrison, Mamaengaroa Kerr-Bell, Julian Arahanga, Emile Taungaroa, Rachael Morris Jr, Joseph Kairau, Cliff Curtis, Ian Mune, Rangi Motu

SCENARIO : Riwia Brown

PHOTOGRAPHIE : Stuart Dryburgh

MONTAGE : Michael Horton

BANDE ORIGINALE : Murray Grindlay, Murray McNabb

ORIGINE : Nouvelle-Zélande

TITRE ORIGINAL : Once Were Warriors

GENRE : Drame

DATE DE SORTIE : 10 janvier 1994

DUREE : 1h50

BANDE-ANNONCE

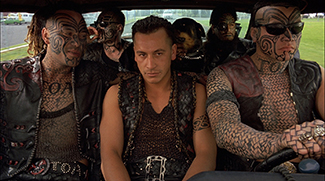

Synopsis : Beth et Jake Heke vivent avec leurs cinq enfants dans la banlieue maori pauvre d’Auckland, en Nouvelle-Zélande. Jake vient de perdre son travail. Alcoolique et brutal, il frappe souvent Beth, femme énergique et fière mais toujours amoureuse. Un soir, particulièrement ivre, il bat son épouse si violemment que Beth, le visage terriblement contusionné, ne peut accompagner son fils Boogie, un jeune délinquant, au tribunal. Le jeune garçon se retrouve placé dans un foyer. De son côté, Nig, l’aîné, s’agrège à un gang de jeunes révulsés par la décadence de leurs ainés et qui tentent de retrouver l’âme de guerriers de leurs ancêtres à travers la violence, éprouvant le courage des postulants. Quant à Grace, une adolescente sensible, elle tente de se réfugier dans l’écriture. Très vite, l’unité familiale va voler en éclats…

Des coups. Encore des coups. Toujours des coups. Des couperets, aussi. Aujourd’hui, ce que l’on garde encore très facilement en mémoire de L’âme des guerriers, ce n’est évidemment que ça : une réelle matière brute, une énergie dévastatrice, une bombe de violence. Et il est évident qu’aujourd’hui encore, le film mérite amplement son statut d’œuvre coup de poing, ayant marqué à vie tous ceux qui ont eu l’opportunité de le découvrir à sa sortie en 1995. Ce fut la révélation d’un cinéma néo-zélandais résolument moderne, surtout à une époque où Peter Jackson n’était encore qu’un brillant jeune cinéaste uniquement connu des fans de cinéma d’horreur. Ce fut aussi et surtout la révélation de Lee Tamahori, ancien assistant de Nagisa Oshima sur Furyo et qui révélait avec ce premier film un talent de cinéaste rare. Un talent que le bonhomme aura sacrément perdu par la suite en choisissant de s’expatrier à Hollywood : en effet, si l’on excepte l’un des meilleurs épisodes de la saga James Bond (Meurs un autre jour), Tamahori fut surtout l’auteur de quelques thrillers sans intérêt (A Couteaux tirés, Le Masque de l’araignée) ou de navets impardonnables (Next, xXx 2), peu avant de devenir la risée absolue de la Mecque du cinéma en se faisant prendre, déguisé en fille, en flagrant délit de prostitution sur les boulevards hollywoodiens. Ou comment niquer sa crédibilité d’artiste d’un seul coup, sans vaseline ni préliminaires. Et alors qu’on attend toujours son Devil’s Double avec Ludivine Sagnier, force est de constater, après revisionnage, que L’âme des guerriers n’a pas pris une seule ride. Bien au contraire : dans sa peinture sans concessions d’une tragédie familiale prenant place au cœur d’un prolétariat déshumanisé, cette œuvre-choc continue d’imprégner sa marque sur l’esprit du cinéphile.

Adaptation d’un roman de l’écrivain maori Alan Duff, L’âme des guerriers peut se décrire à première vue comme un film social dont la radicalité et le pessimisme s’imprimeraient à chaque image. Le temps d’un plan d’ouverture très évocateur, où un paysage de plaine néo-zélandaise se révèle être une publicité égarée au bord d’une autoroute bruyante, le passé idyllique s’incline devant un présent tout sauf reluisant, la fiction laisse place à la réalité. Au sein d’une sinistre banlieue pauvre d’Auckland, ravagée par la saleté et la pollution industrielle, traîne un grand nombre de descendants du peuple maori, pauvres et égarés. Un résultat tragique de l’engloutissement d’une culture par l’urbanisation et le capitalisme, mais on ne s’étendra pas sur le sujet, le film n’étant pas à vocation démagogique. C’est ici que vit Beth (Rena Owen), femme fière de ses origines maori, avec son mari Jake (Temuera Morrison) et ses cinq enfants. Tandis que Beth reste optimiste et tournée vers l’avenir en dépit d’un quotidien misérable, Jake est un chômeur récent, tantôt charmeur tantôt brutal, qui passe l’essentiel de son temps à boire en compagnie de ses amis dans les bars les plus glauques de la ville. Et de temps en temps, après quelques excès sur la bouteille, il en arrive à frapper son épouse, incapable de contrôler la violence qui le ronge. En outre, Jake est un descendant d’esclaves noirs qui renie constamment ses origines et porte en lui un sérieux mal-être qui n’en finit pas de le ronger. Et pour compléter le tableau de famille, les enfants ne sont pas non plus épargnés : le grand frère Nig a rejoint un gang radical qui a remis à l’honneur les rites des guerriers maoris, le jeune frère Boogie est un délinquant multirécidiviste qui se voit placé dans un centre de redressement, et la grande sœur Grace traîne dans des rues dangereuses en tentant de s’échapper de son quotidien par l’écriture… On peut l’admettre : la barque semble un peu chargée. Pourtant, le film évite sans cesse le misérabilisme et les leçons de morale en choisissant de se concentrer sur une chose précise : l’énergie interne qui parcourt à la fois le récit et les protagonistes.

A l’inverse d’un Ken Loach forçant le trait à chaque plan en étant persuadé que le scénario et le message social suffiront amplement à interpeller le public, Lee Tamahori dévoile une confiance absolue dans le langage cinématographique, ce qui lui permet d’accoucher d’une œuvre clairement symbolique et sensitive, fonctionnant à la fois sur l’immersion viscérale et sur la confrontation des forces en terrain miné. A ce titre, les idées de mise en scène ne manquent d’ailleurs jamais. Générique inoubliable où les noms des acteurs et de l’équipe technique apparaissent de façon si imposante qu’ils en arrivent à bouffer une bonne partie de l’écran et à réduire le cadre, isolant d’emblée les personnages dans leur quotidien. Caméra à l’épaule qui capte l’action et la brutalité des échanges sans faire preuve de coquetterie dans l’image ou de précipitation dans le montage. Bande-son stressante, jouant aussi bien des sons stridents de guitares sèches que de transitions malines (exemple : d’un plan à un autre, un cri de douleur se confond avec le son d’une ambulance), dont on garde surtout en mémoire un terrifiant bruit venteux, sorte de leitmotiv sonore accompagnant à chaque fois une montée de violence qui s’apprête à exploser. Et pour ce qui est de filmer la violence, Tamahori n’y va pas par quatre chemins : le film transpire la brutalité et la mise en tension à chaque scène, et ce qu’il imprime sur la pellicule fait clairement ressortir le caractère abrupt et irréversible de cette violence. A partir d’une réalisation où la photographie sépia se mêle à un montage énergique, le cinéaste élabore une œuvre âpre mais jamais complaisante, léchée mais jamais esthétisante. On peut aussi rapprocher cette dualité purement filmique des séquences même du film, où les moments de joie se juxtaposent aux instants tragiques, ce qui accentue la dimension mélodramatique du récit et le drame irrémédiable vers lequel ce dernier va considérablement s’avancer. Un drame terrible qui implosera la cellule familiale pour de bon, certains se livrant à une possible remise en question, d’autres restant au contraire sur le bord du caniveau.

Outre ce drame familial, L’âme des guerriers narre aussi la difficile quête identitaire de deux jeunes enfants, l’un par la violence purificatrice du gang, l’autre par le rite du haka en maison de redressement, avec, au bout du compte, le désir de retrouver ses origines ethniques dans le seul but de se forger une nouvelle identité. Face à une société moderne où règnent la mise à l’écart des nantis et l’uniformisation des modes de vie, le film de Lee Tamahori se pare en filigrane d’un discours social universel, de même qu’il constitue un superbe plaidoyer pour les maoris, dont les conditions de vie se sont détériorées à force d’être engloutis par une culture dite « civilisée » (il n’y a qu’à voir ce qui arrive encore aujourd’hui aux Indiens d’Amérique ou aux aborigènes d’Australie). La descente aux enfers qui se déroule sous nos yeux n’est donc au final que celle d’une culture quasiment oubliée, qui tente de retrouver par tous les moyens, violents ou pacifiques, de reprendre contact avec ses racines et de retrouver ses marques. D’ailleurs, puisqu’on parle de « marque », inutile de préciser que ce mot à triple sens s’installe partout dans le film : la violence qui cicatrise ses dégâts sur le visage contusionné de Beth, les tatouages que les gangs se dessinent sur le corps en vue de renouer avec leur animalité tribale, les interactions entre les personnages qui ne s’achèvent jamais sans qu’une résultante de l’échange ne soit imprimée sur leur âme ou leur corps. Et tout comme les rites d’initiation aux gangs des maoris, le néophyte qui aura l’audace de pénétrer cet univers enragé aura toutes les chances de ne pas oublier la puissance de l’uppercut… Enfin, pierre angulaire de la réussite totale du projet, les deux acteurs principaux sont exceptionnels. Bien avant de devenir le Jango Fett de Star Wars Episode 2, Temuera Morrison trouvait ici le rôle de sa vie en incarnant ce père alcoolique et violent, hallucinante boule de nerfs à la fois terrifiante et pathétique, et surtout, dans le rôle de Beth, la trop rare Rena Owen, femme digne et magnifique louve en colère, donnait vie à l’un des plus bouleversants portraits de femme jamais vus sur un écran de cinéma. Depuis, une suite (très inégale) aura vu le jour en 2002 et Lee Tamahori sera parti se fourvoyer vers d’autres horizons moins glorieux. Le film, lui, continue d’exister, d’imposer sa loi. Il se dresse debout, fier, paisible et enragé à la fois, tel un guerrier purifiant son âme après s’être aventuré sur le champ de bataille.