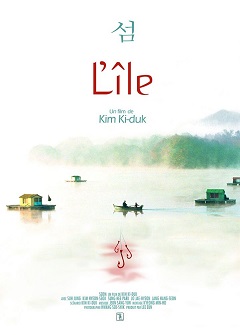

REALISATION : Kim Ki-duk

PRODUCTION : Myung Films Production, CJ Entertainment, Mary-X Distribution

AVEC : Suh Jung, Kim Yu-seok, Park Sung-hee, Jo Jae-hyeon, Jang Hang-seon

SCENARIO : Kim Ki-duk

PHOTOGRAPHIE : Hwang Seo-shik

MONTAGE : Kyeong Min-ho

BANDE ORIGINALE : Jeon Sang-yun

ORIGINE : Corée du Sud

TITRE ORIGINAL : Seom

GENRE : Drame, Romance

DATE DE SORTIE : 25 avril 2001

DUREE : 1h30

BANDE-ANNONCE

Synopsis : La belle et fantomatique Hee-jin s’occupe d’îlots de pêche au beau milieu d’un site naturel idyllique. Silencieuse, elle accueille les clients et survit en vendant de la nourriture et des boissons. Elle se prostitue occasionnellement. Un jour, Hyun-shik, un homme plus désespéré que les autres, débarque sur cet ilôt. A la ville, il a tué sa femme et cherche dorénavant un endroit pour disparaître et oublier sa peine. La souffrance de cet homme intrigue Hee-jin…

Sublime et insensée à la fois dans son mariage entre Eros et Thanatos, cette « île » unique en son genre aura positionné le cinéaste coréen Kim Ki-duk sur l’océan international. Faites-y escale.

Redécouvrir L’île à l’occasion de sa ressortie en salles (ainsi que dans une très riche édition Blu-ray estampillée Spectrum Films) a valeur de piqûre de rappel, nous donnant pour acquis qu’Eros et Thanatos ont toujours eu la nationalité coréenne dès lors que l’on s’intéressait un minimum au cinéma de Kim Ki-duk. Car ce cinéaste indépendant, caractérisé par une carrière en dents de scie et brutalement emporté l’an dernier par le Covid-19, n’aura jamais rien fait d’autre que de mettre en scène le caractère convulsif de la beauté, brouillant les cartes avec un apparent désir de provocation pour mieux mettre en exergue les démons qui l’habitent. Dérouler son parcours en mode rewind, c’est avant tout déceler chez Kim Ki-duk un fort tempérament d’autodidacte qui aura souvent fait l’effort de se chercher lui-même (ex-ouvrier, ex-soldat, ex-prêtre, ex-peintre…) avant de trouver dans le 7ème Art le meilleur refuge qui soit. Le bonhomme n’aura ainsi jamais eu cure des règles de bienséance ou des diktats de production, appliquant à ses films la même radicalité plastique – dont il saura faire une force insoupçonnée – et n’hésitant pas à se mettre à dos cette société coréenne qu’il s’est toujours acharné à fustiger. Ses sujets de prédilection ? Les marginaux, en général torturés par leurs pulsions violentes et sexuelles, qu’il filme dans un contexte reliant l’amour à la mort – ce n’est pas pour rien qu’on a rapproché son point de vue de celui de Georges Bataille. Son style ? Une lecture obsessionnelle du cinéma qui place la tension, la dépression, l’apaisement, l’ironie et la destruction sur un parfait pied d’égalité. Et si son passé de peintre tend à assimiler ses films à des tableaux, alors L’île est bel et bien celui qui en aura lancé l’exposition internationale – le film fut violemment rejeté en Corée mais encensé par la critique européenne. Sauf que chez Kim Ki-duk, un tableau n’est pas juste fait pour être contemplé. Il contient toujours une matière à déchiffrer. Et cette matière, on s’en rend compte dès le plan inaugural de L’île, c’est la nature elle-même, imposante et majestueuse au regard de toutes les entités infimes – humaines ou matérielles – qui s’agitent en son sein. C’est peut-être l’angle idéal pour pénétrer ce film aussi hallucinant que sublime.

Au-delà d’être un film, L’île est avant tout un décor qui, à lui tout seul, fait déjà le film. Là-dessus, l’œil du spectateur a largement assez de stimulation visuelle pour tenir la ligne sur une heure et demie. D’ailleurs, c’est quoi ce décor ? Quand bien même on nous faisait autrefois croire à une sorte de lieu de pèlerinage très coréen dans l’âme pour quelques âmes autarciques considérant la pêche à la ligne comme une religion, il ne s’agissait là que d’une lecture subjective. Au beau milieu d’une vaste lagune flottent ainsi des bungalows en bois, petites cabanes flottantes où la pêche ne prend pas pour autant le dessus sur le repos, la méditation et même le sexe. Revenons-en à la lecture picturale : cette étendue de petits carrés pastel aux toits montés en accent circonflexe aurait presque de quoi évoquer une estampe japonaise, à ceci près que ce cadre zen et pittoresque est ici comme le yin et le yang. La tranquillité du tableau n’est qu’apparente, vu qu’on sent bien qu’il y a anguille sous roche. Situé hors de la société, comme un faux éden où le vice et l’humiliation seraient monnaie courante, et pour cause : l’étrange gardienne des lieux, Hee-jin (Suh Jung, aperçue un an plus tôt dans Peppermint Candy de Lee Chang-dong), ne se contente pas d’accueillir les nouveaux visiteurs de cet hôtel flottant, d’aller et venir en barque pour leur apporter des provisions, ou d’exécuter quelques tâches ménagères ici et là. Silencieuse, ondoyante, seule à en crever dans sa petite maison de bord de mer, la belle donne parfois de sa personne, en offrant ses charmes à ses hôtes contre un peu d’argent, ou en les punissant en cas de comportement régressif et/ou indécent (ce qui est fréquent avec des prostituées vulgaires et des beaufs ronds comme des queues de pelle). Sur son visage à elle, on lit aussi bien une tristesse qui intrigue qu’un mystère qui inquiète. C’est un regard perdu dans le vide qui, en soi, traduit un vide abyssal. Un personnage-piège, en somme, à l’image de ce purgatoire quasi surréaliste dont les cabanes-prisons exhalent un faux sentiment de liberté (chaque hôte est comme un naufragé sur une île déserte) et regorgent de trappes à usage multiple (cachette, guêpier, poubelle, latrine, baisodrome…). Et c’est donc ici qu’arrive subitement un fuyard, Hyun-shik (Kim Yu-seok), pour le coup pas du tout motivé à l’idée de tremper sa ligne ou sa nouille. Ayant assassiné sa femme adultère, l’homme est venu ici pour se suicider. Hee-jin tombe vite amoureuse de lui, et c’est alors le début d’une passion démente sur fond de sexe tordu, de crimes sanglants et de suicides ratés.

La morale n’a certes pas voix au chapitre dans L’île, mais sa sauvageonne lascive, pour le coup l’un des plus beaux personnages féminins auquel le cinéma coréen ait pu donner vie, appuie clairement la lecture féministe et mythologique du récit. Hee-jin punit-elle les hommes parce qu’ils sont incapables de l’aimer ? Essayons de viser plus large : elle est le seul personnage réellement connecté à la nature. La femme est ici une « île » pour l’homme, qui règne en simili-Ondine sur cette masse panthéiste qu’est l’eau-mère, et dont le tempérament éteint lui confère quelque chose d’insaisissable. Preuve en est que l’apparition du titre du film se fait ici au détour d’un plan aussi sublime que très évocateur, montrant une Hee-jin alanguie faisant la sieste sur sa barque alors que le soleil se couche. Forme longue et gracieuse, qui semble hésiter entre un corps de femme et de serpent, qui se baigne en sirène et qui se meut dans l’eau mieux qu’une anguille : c’est à se demander si le mot « vouivre » ne serait pas le plus adapté. Mais surtout, cette nymphe mutique connait et exprime des pulsions que les hommes, tels de gros poissons à la dérive, sont condamnés à subir. La riposte à ce machisme creux s’opère donc via le point de vue d’une créature aquatique, disons celui d’un serpent ou d’une sirène. D’abord par des effets de vue subjective qui réveillent la vieille symbolique du lac (un « œil » qui regarde depuis les profondeurs), ensuite par le biais d’une thématique autour de la pêche qui relie l’écorché humain au poisson maltraité. C’est à ce second parti pris que L’île doit encore aujourd’hui sa réputation d’œuvre extrême : en effet, les hameçons ne servent pas ici qu’à attraper les poissons. Qu’il soit question de les avaler (!) ou de se les arrimer au fond du vagin (!!!), le pêcheur et le pécheur ne se distinguent plus aux deux extrémités de la ligne. Cette crudité inouïe dans la violence serait parfaitement insupportable si Kim Ki-duk ne misait pas ses jetons sur un sens du grotesque qui n’arrête pas d’exploser, comme si la puissance du symbole devait se frotter non-stop à son envers bouffon. Des humains qu’on pêche à la ligne (surtout dans le cas d’un assassin traqué par des flics !), des animaux torturés ou tués sans trucage (on retient surtout une perruche noyée et un poisson transformé en sashimi vivant !), des métaphores érotiques qui pullulent jusqu’à l’excès… Et comme l’omniprésence de l’élément aqueux invite à lire le tout sous un angle ultra-psy (l’eau comme reflet d’un inconscient à la fois pollué et purificateur), les niveaux de lecture finissent par se multiplier.

De par cette volonté de viser la fulgurance tantôt sadique tantôt poétique (ou les deux à la fois), de réinventer l’amour fou et transgressif en laissant l’insolite agiter les matins calmes, le résultat relève du surréalisme à l’état pur. Toute dichotomie Bien/Mal ne pèse plus rien devant pareil tsunami d’à-coups tranchants. L’une des scènes les plus insensées de L’île – si ce n’est pas la plus insensée – expose plein écran le paradoxe de la love-story centrale : une fois son amant agonisant récupéré via une canne à pêche, Hee-jin s’empresse de pratiquer sur lui un massage cardiaque et un bouche-à-bouche, puis de lui extraire un à un tous les hameçons de sa gorge avec un sécateur, et ce avant de le branler et de le chevaucher ! On est alors dans du SM taré qui dépasse largement le territoire de la sexualité pour aller nager dans les eaux troubles du vertige psy, avec une chair plus déformée que sadisée, d’où ces visions crues et saugrenues qui relient le plaisir et la souffrance. Et de cette déformation survient un sentiment à l’opposé de tous ceux qui peuplent la morne réalité : un absolu romantique, tumultueux par effet retors, impénétrable dans sa logique. Un peu plus tard viendront ainsi les premiers signes de cette fuite amoureuse, discrets mais tangibles. Lorsque les deux amants échangeront leurs rôles dans ce jeu de massacre pulsionnel, deux des hameçons que Hyun-shik extraira du vagin de Hee-jin prendront la forme d’un cœur en étant disposés l’un contre l’autre. Lorsqu’ils décideront d’habiter ensemble la même cabane (leur « île » à eux, en quelque sorte) repeinte à la couleur du soleil, leurs deux pinceaux se rejoindront et s’entremêleront comme deux bouches qui s’embrassent. Et ce même si, par moments, la tension et le malaise persistent entre ces deux solitudes, celles-ci ne pouvant se rejoindre qu’en faisant s’affronter leurs égoïsmes respectifs. Dans un sens, cette romance tordue reste un mystère à ciel ouvert, sans doute parce que Kim Ki-duk, non content d’élargir jusqu’au bout le spectre interprétatif (et il y a de quoi !), laisse à son décor et à sa mise en scène le soin exclusif d’exprimer des émotions et de souligner des évolutions – le dialogue n’est ici qu’accessoire. L’ultime scène de L’île est en cela paroxystique sur cette idée d’un couple isolé de tous sauf l’un de l’autre : Hyun-shik nage en direction d’une île isolée et finit par rentrer dans l’« origine du monde », à savoir le sexe d’une Hee-jin flottant nue, sur le dos, dans une barque qui semble en train de couler. Limpide et cryptée à la fois, cette image finale coule de source, conclusion liquide et inoubliable d’une authentique « histoire d’eau ».

Reste un mystère à percer : s’il n’a rien de théorique ou de poseur en soi, L’île est-il en revanche un film sous influence ? La question fut posée au moment de sa sortie française en 2001, certains critiques y dénichant des connexions avec certaines œuvres majeures du cinéma japonais, en particulier celles d’Hiroshi Teshigahara (La Femme des sables) et de Kaneto Shindō (Onibaba, L’île nue). Certes, si l’on s’en tient à ce sens du cadre et à ce personnage de femme-prédatrice, la connexion n’a rien d’illogique. On est pourtant tout disposé à croire sur parole Kim Ki-duk lorsqu’il prétendait ne pas s’inspirer d’œuvres préexistantes pour concevoir ses films. Parce qu’au fond, l’autisme sociétal et la crudité formelle qui caractérisent ses films se situent toujours aux antipodes de ce que le cinéma asiatique peut proposer ou accepter, y compris dans une Corée du Sud dont le brouillage des genres devient de plus en plus codifié. Ce qui éclate chez lui et qui n’appartient qu’à lui, c’est son habileté à amalgamer la romance et le drame, la tendresse et la cruauté, l’amour et la mort, la simplicité et la complexité, avec une radicalité filmique que peu de cinéastes indépendants du Pays du Matin calme ont su tutoyer (hormis peut-être Hong Sang-soo…). Sur L’île, ce vivier d’oppositions constructives monopolise ainsi le premier plan, réservé au huis clos, tandis que l’arrière-plan naturel ne cesse de multiplier les lignes de fuite vers bien d’autres hypothèses de récit et d’absolu pour l’homme et la femme, quitte à ce que le but consiste à faire en sorte que la seconde laisse le premier se perdre et trouver la paix dans sa propre origine – d’où le plan final. Et il suffit aussi de repenser à ce que le cinéaste avait mis en pratique dans la plupart de ses derniers films plus apaisés et plus épurés, en particulier le bouleversant Time (son chef-d’œuvre), pour comprendre à quel point cette radicalité était destinée à évoluer petit à petit vers la pureté. Nul ne sait si ses meilleurs films étaient encore à venir, mais les plus grands sont toujours là. L’île n’en fait pas seulement partie, il en est la meilleure porte d’entrée. Pour tout parcours de cinéphile, c’est une escale à ne pas rater.