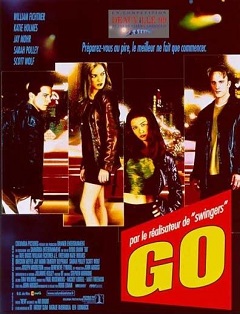

REALISATION : Doug Liman

PRODUCTION : Columbia Pictures, TriStar Pictures, Banner Entertainment, Saratoga Entertainment

AVEC : Sarah Polley, Katie Holmes, Desmond Askew, Jay Mohr, Scott Wolf, Timothy Olyphant, Taye Diggs, William Fichtner, J.E. Freeman, James Duval, Breckin Meyer, Nathan Bexton, Jane Krakowski, Melissa McCarthy

SCENARIO : John August

PHOTOGRAPHIE : Doug Liman

MONTAGE : Stephen Mirrione

BANDE ORIGINALE : BT, Moby

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Comédie, Policier, Thriller

DATE DE SORTIE : 8 septembre 1999

DUREE : 1h43

BANDE-ANNONCE

Synopsis : A la veille de Noël, menacée d’expulsion, Ronna a besoin d’argent. Elle remplace au pied levé Simon, son collègue au supermarché, parti en virée avec des copains. Elle décide également, avec son amie Claire, de le remplacer dans une activité moins légale, celle de dealer. C’est ainsi qu’Adam et Zack, jeunes acteurs de soap contraints d’aider la police à arrêter des revendeurs de drogue, vont tendre un piège à Ronna et Claire. Tous vont bientôt se retrouver dans une situation aussi catastrophique que drôle, chacun de son point de vue. Aucun d’eux n’oubliera cette nuit…

A l’aube de l’an 2000, Doug Liman avait concocté une virée destroy et ultra-speed, sous haute influence des initiales QT, qui s’autorisait tous les virages narratifs. Y a pas à dire, c’est toujours aussi jubilatoire.

On a beau apprendre l’alphabet de A à Z dès le plus jeune âge, rien n’interdit d’aller par la suite à l’encontre de cette linéarité. Une règle qui s’applique tout aussi bien au cinéma, tout particulièrement à sa narration, plus que jamais sujette aux allers-retours et aux fractures. Un principe qui, on le sait, n’a plus rien de neuf aujourd’hui : l’audace du passé est devenue la convention du présent, et cette idée du modèle narratif éparpillant les points de vue et les repères chronologiques peine d’autant plus à surprendre que le 7ème Art n’a pas attendu Quentin Tarantino pour en faire la démonstration – les inconditionnels de Claude Lelouch en savent quelque chose. On ne cite pourtant pas le réalisateur de Pulp Fiction par hasard, car c’est bien lui qui s’impose comme l’influence sous-jacente de Go. Nouveau prototype de scénario traité à la manière d’une matière modelable à l’infini, avec des points de vue alternés et des règles n’existant que pour être cassées ? Oui, mais pas que. Il y a surtout cet art de la pop-culture que l’on malaxe au gré des dialogues à rallonge pour mieux creuser des caractères et se jouer des anticipations purement cinéphiles. Se défier entre potes caissiers en citant à tour de rôle des noms de célébrités mortes – celui qui échoue dit adieu à sa pause-clope. Tenter l’option drague en rejouant une scène de Breakfast Club avec le charisme d’une patate. Ou encore, histoire d’exhiber crânement son lien tangible avec le cinoche de Tarantino, se prétendre black en dépit d’un teint aspirine, raconter à ses potes une histoire à base de pénis collé accidentellement à quelque chose, et causer d’un sujet un minimum trivial (ici le sexe tantrique) autour d’une table dans un dinner. Cela dit, pas de symptômes de « tarantinostérose » à repérer dans cet After Hours enrichi en protéines QT+, mais avant tout un modeste et jouissif chant du cygne de ce postmodernisme 90’s qui, au crépuscule du siècle dernier, avait pas mal saturé le marché indé des comédies noires. Et s’il n’allait pas jusqu’à égaler l’Everest d’euphorie musicale et narrative atteint par un Human Traffic sorti la même année, Go en avait grave sous le capot pour ne pas faire mentir son titre.

Ce titre, soyons cash, sonne moins comme une injonction que comme un manifeste. Lâchés dans une trinité de mini-stories à base de trafic d’ecstasy et de rave pour teenagers plus ou moins débiles, les protagonistes de Go ne font rien d’autre que « foncer », droit devant, sans rétroviseur, que ce soit vers un objectif, un idéal, un pépin ou le mur. Doug Liman laisse sur le bord de la route tout discours moralisateur ou propos alerte sur la drogue, ne visant qu’à soumettre son bestiaire trash au champ lexical de la volte-face narrative, le temps d’une veille de Noël sans autre neige à l’horizon que celle que l’on se met dans le pif. D’où ce récit en trois temps parallèles, centrés respectivement sur une caissière en quête de thune (Sarah Polley), un rouquin expert en effet domino désastreux (Desmond Askew) et un duo d’acteurs gay de soap-opera contraints de jouer les indics policiers (Jay Mohr et Scott Wolf). A priori, rien de bien folichon questions croisements narratifs, si ce n’est un changement de planning dans une supérette, un coup de fil, un faux deal de drogue qui s’achève en eau de boudin, un accident de voiture et un petit matin blafard aux relents de gueule de bois. Et du côté du verbe, ici surchargé en franc jeu paillard et en double sens grivois, on est en terrain connu. C’est que Liman a bien caché son ingrédient massue. Signalons que cette métaphore du cadeau-surprise de Noël donnée en intro par Katie Holmes résume très bien le projet du film, jouant avec les conventions narratives pour mieux refléter le schéma interne de tout ce beau monde, pulsionnellement amené à prendre des décisions irréfléchies, mais qui, tel un chat capable de retomber sur ses pattes, se sort toujours intact des kilotonnes de poisse que le hasard et la zizanie déversent sur sa tête. D’aucuns auront beau ne percevoir que facilité et artifice derrière ce systématisme du happy end qui surgit sans crier gare, il n’y a rien de tel pour appuyer l’absurdité de l’ensemble et dérégler une situation dramatique par son immédiat contrepoint comique. C’est à double tranchant, c’est sûr, mais ça tient toujours la route.

Pas simple de gérer un crescendo pareil, du genre à ne jamais craindre de tutoyer l’absurde et l’invraisemblable pour mieux désaper le tragique pur jus en dérision toute nue. On soulignera que si Liman y parvient avec brio, ce n’est pas juste en raison de sa soufflante maîtrise scénaristique. En effet, ses cadrages obliques (trois fois sur quatre), ses travellings tourbillonnants et ses jeux de lumières contrastés ont une sacrée responsabilité dans l’amplification de ce décalage tous azimuts. La bande-son, aussi survoltée que le découpage (l’une étant ici le corollaire de l’autre, et vice versa), soutient les bases de l’édifice en dégageant jusqu’au bout de bonnes ondes, quelque part entre rock, techno, trip-hop et jungle – l’ivresse du film devient très vite la nôtre. Et parce qu’il se shoote non-stop à la rupture de ton acidifiée, Doug Liman se permet tout. Faire dialoguer un camé avec un félin sous-titré, mettre soudain le récit entre parenthèses le temps d’une Macarena sous ecsta, profiter d’une virée à Las Vegas pour enchaîner les grands écarts gonzo… Pourquoi se priver ? En tout cas, les acteurs n’ont pas eu peur de lui emboîter le pas, avec une mention spéciale au trop sous-employé William Fichtner, ici absolument génial en flic partouzeur-prosélyte qui offre un quatrième point de vue très déroutant sur cette hydre narrative à trois têtes. Go est ainsi fait : trois chemins zinzins qui se chevauchent, des crissements de pneu qui tracent en smiley le malheur des autres sur le bitume, et un réveil groggy au petit matin comme si cette nuit de folie n’avait été qu’un bad trip de plus. En attendant le suivant…

N’allons pas non plus trop loin dans le concert de louanges : il est clair qu’au jeu de la sophistication indé, Doug Liman n’est ni Danny Boyle ni Steven Soderbergh. Mais bien avant de vendre son âme aux studios en bâtissant une filmographie en sinusoïde incontrôlée, alternant entre le sachet de poudre explosive (La Mémoire dans la peau, Edge of Tomorrow) et le bidon de lessive périmé (Jumper, Barry Seal, Chaos Walking), il avait de quoi s’imposer en valeur montante à zieuter à la loupe. Revoir ce troisième essai punchy permet aussi, au-delà du plaisir qu’il suscite, de prendre acte de la rampe de lancement qu’il constitua pour pas mal de seconds couteaux à l’époque inconnus (Melissa McCarthy démarrait ici sa carrière d’actrice avec une apparition plutôt rigolote) et de la jolie récréation trash qu’il représenta pour une épatante Sarah Polley extirpée des drames éthérés de son compatriote Atom Egoyan. Curieuse destinée, en tout cas, que celle de cette virée joyeusement destroy : archi-culte dans son pays d’origine (mais pas ici), assez synthétique dans son approche (mais sans avoir su marquer l’inconscient collectif au fer rouge). Avait-on visé un peu trop haut en espérant voir Go faire s’enivrer toute cette génération 90’s de cinéphages déviants, errant autrefois dans les vidéoclubs à la recherche d’un prochain fixe en sachet VHS ? Sans doute que oui. Mais il n’est jamais trop tard pour en (re)prendre une dose. Surtout quand c’est de la bonne.

Guillaume Gas

Cinéphage hardcore depuis mes six printemps (le jour où une VHS pourrave de Tron trouva sa place dans mon magnétoscope), DVDvore compulsif, consommateur aguerri de films singuliers et/ou zarbis, défenseur absolu de Terrence Malick et de Nicolas Winding Refn, et surtout, enclin à chercher jour après jour dans le cinéma un puits infini de sensations, qu'elles soient fortes, émouvantes, agressives ou uniques en leur genre. Toujours prêt à dégainer ma plume pour causer cinéma et donner envie à chacun de se rendre dans cette délicieuse Matrice que l'on appelle une "salle obscure"...

Related Posts

12 septembre 2025

Homicides incontrôlés

Bien qu’admiré par Terrence Malick et Stanley Kubrick, Homicides Incontrôlés…

12 février 2024

De l’amour

En 2001, Jean-François Richet éteignait sa flamme anarchiste au profit d'un…

6 février 2024

Diabolique

Logiquement mal-aimé à sa sortie, ce semi-remake du film de Clouzot apparaît…