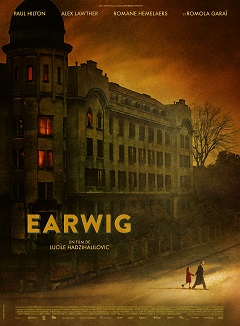

REALISATION : Lucile Hadzihalilovic

PRODUCTION : Frakas Productions, New Story, Petit Film, Wild Bunch International

AVEC : Paul Hilton, Romane Hemelaers, Romola Garaï, Alex Lawther, Anastasia Robin, Peter Van Den Begin, Isabelle de Hertogh, Michael Pas, Marie Bos, Martin Verset

SCENARIO : Lucile Hadzihalilovic, Geoff Cox

PHOTOGRAPHIE : Jonathan Ricquebourg

MONTAGE : Adam Finch

BANDE ORIGINALE : Nicolas Becker, Warren Ellis, Augustin Viard

ORIGINE : Belgique, France, Royaume-Uni

GENRE : Drame, Fantastique

DATE DE SORTIE : 18 janvier 2023

DUREE : 1h54

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Dans une demeure isolée à l’abri des grondements d’une Europe hantée par la guerre, Albert s’occupe de Mia, une fillette aux dents de glace, assignée à résidence. Régulièrement, le téléphone sonne et le Maître s’enquiert du bien-être de Mia. Jusqu’au jour où il ordonne à Albert de préparer la fillette au départ…

Démarrer une nouvelle année de cinéma avec la promesse d’un chef-d’œuvre instantané est toujours réjouissant. Qu’on se le dise : la plus précieuse réalisatrice française a encore frappé très, très fort.

Pour moi, le cinéma est avant tout fait pour rêver, pour halluciner, de manière collective, dans une salle obscure avec plein d’inconnus autour de soi. Tout simplement.

Lucile Hadzihalilovic

La définition du terme « hallucination collective » selon Lucile Hadzihalilovic, au cours d’une interview effectuée en 2016 à l’occasion de sa Carte Blanche dans un festival lyonnais éponyme, n’appelait pas à être argumentée davantage. Tout était dit. Tout était synthétisé. Aussi bien sur notre rapport vis-à-vis de notre art préféré que sur la façon dont l’effet de sidération procuré par une œuvre cinématographique peut faire jeu égal avec un puissant sentiment de désorientation. Soit très exactement le sentiment qui fut le nôtre à la découverte d’Earwig, film fou qui invite autant à reprendre au pied de la lettre le terme « salle obscure » qu’à remettre en perspective notre capacité de spectateur à voir et à percevoir. C’est qu’avec ce troisième long-métrage, le style de sa réalisatrice semble soumis à un principe d’épure et de radicalité encore plus prononcé qu’avant, amplifiant sa démarche sensorielle pour mieux brouiller nos repères en terme de réalité et de temporalité. Et surtout, il perdure au sein de son cinéma d’indiscutables constantes en matière d’imaginaire. Ce n’est là en rien un reproche, car si celles-ci se répètent, ce n’est en aucun cas par manque d’imagination mais par nécessité de creuser un même motif jusqu’à lui conférer une autre forme, une autre teinte, une autre matière. Les thèmes de la métamorphose et de l’enfance, les personnages isolés dans des espaces coupés du monde, le motif de l’eau en tant que matière à la fois concrète et abstraite, le sous-texte symbolique à nature variable… On est désormais rodé à tout cela. De même que la faculté de notre Lucile adorée à solliciter tous les sens de son audience à mesure qu’elle sublime les entités et les matières au sein du cadre bloque désormais toute contestation sur la dimension synesthésique de son cinéma. Du coup, où peut bien se nicher la « nouveauté » dans Earwig ? Ce n’est pas dans le film que l’on trouvera la réponse. C’est le film lui-même qui est une réponse.

A l’origine d’Earwig, il y a donc un roman écrit en 2019 par le poète et romancier Brian Catling, hélas décédé en septembre dernier alors même qu’il envisageait d’écrire non pas la suite de son propre livre mais celle du film (qu’il qualifiait de « transmutation » et non de « trahison »). Un roman qui, pour le coup, se sera vu délesté de tous les éléments concrets qui le caractérisaient afin de lorgner vers une narration et une ambiance aux confins du nébuleux. Rien d’étonnant quand on repense à l’adaptation très libre de Frank Wedekind qu’était Innocence, dont Earwig fait parfois mine de reprendre le principe narratif : une jeune fille qu’il s’agit de « préparer » pour un mystérieux « départ », une dentition de glace comme signe des mutations enfantines, un univers brumeux dont l’étrangeté lézarde le réel. En faisant toutefois de la linéarité une sorte de verre brisé dont elle tend à recoller les morceaux à la manière d’une structure cubiste, Lucile Hadzihalilovic opte cette fois-ci pour une désorientation tous azimuts, où le « où », le « quand » et le « comment » importent autant sinon plus que le « pourquoi ». Le motif du verre est d’ailleurs ce qui va irriguer le film tout entier. Il y a d’abord cette idée délirante d’un appareil dentaire qui, après avoir récupéré la salive dans des petits bocaux placés aux extrémités de la bouche, servira à concevoir des dents de verre pour une petite fille. Il y a aussi cet entêtant thème musical qui confine à l’hypnose dès le lancinant générique de début et qui reviendra sous forme de leitmotiv à divers moments du récit : au-delà de l’utilisation d’ondes Martenot et de Cristal Baschet rejaillit surtout le souvenir de cet effet de glassharmonica qui hantait Le Locataire de Roman Polanski et auquel un personnage du film fait clairement allusion en faisant glisser son doigt le long de la surface mouillée d’un verre. Cette texture sonore hallucinante traite ainsi le son aigu et strident en tant qu’effet de stimuli qui perce l’oreille (la nôtre et celle du héros) pour mieux atteindre les cellules nerveuses et les tordre, à quoi s’ajoute le fait que le plan d’ouverture fait écho à la traduction littérale de son titre (« perce-oreille »). Il y a enfin ce verre qui aide ici autant à écouter aux portes qu’à refléter une réalité diffractée et brouillée, comme en témoigne ce kaléidoscope de halos luminescents qui semble parfois faire se recomposer des formes d’objets et de visages à mesure que le protagoniste observe les effets/reflets de lumière sur les motifs de la surface d’un verre légèrement rouge qu’il fait tourner.

Ainsi se définit Earwig, film fragile comme du verre, film-verre surtout dont la texture transparente devient à elle seule écran de cinéma, reflétant le passé, les troubles, les rêves, les espoirs, les désillusions, les fantasmes et les hallucinations qui s’entremêlent et se brouillent dans un grand bain où ne compte que la lecture instinctive et sensorielle. Le verre est ici le film, et vice versa, à l’image de cette vaste armoire à verres multicolores qui est à deux doigts d’évoquer une DVDthèque. Et comme sur toute surface de verre, tout ce qui se reflète dessus ou à travers devient sujet à caution – illumination ou aveuglement ? Un processus qui, disons-le d’emblée, mettra un certain temps avant d’arriver. Comme pour préparer à cet effet de transition, la première partie du film renoue avec la linéarité elliptique et abstraite d’Innocence et d’Evolution, laissant le mystère s’infuser en arrière-plan tout en gardant une trame claire et nette au premier plan. Le contexte est simple : dans une sombre maison aux volets fermés et au silence de mort (il faut attendre ici vingt minutes avant d’entendre un mot !), un certain Albert Scellinc (Paul Hilton), homme solitaire et taciturne au service de mystérieux « maîtres » qu’on ne verra jamais, s’emploie à prendre soin d’une petite fille dont il change quotidiennement la dentition de glace (un détail a priori capital pour les « maîtres ») et ce en vue d’un futur départ hors de cette maison. Tout ce que l’on peut alors voir se résume à d’obscurs rituels : des repas surveillés (verre de lait et mixture jaune évoquant le « garmonbozia » de Twin Peaks), des visites médicales (on pose un nouveau dentier et on recueille la salive pour le prochain), peu d’occupations (contempler un étrange tableau, caresser un chat noir, traîner en laisse un serpent en papier avec une ficelle) et des détails inquiétants parce que sources d’angoisses enfantines (couloirs vides, fissure sur le plafond, insecte logé sous le papier peint…). Ce qui régit ce quotidien ô combien sinistre demeure caché, tapi dans le brouillard du non-dit et du hors-champ.

Au fond, on perçoit plus qu’on ne voit, et cela tient au fait que le film nous habitue tellement à l’obscurité qu’on en vient à épouser la même désorientation que le protagoniste. La question de l’arrière-plan temporel est déjà une piste qu’il convient de refermer sans tarder. Si le roman de Catling situait clairement son action à l’abri dans une Europe hantée par la guerre de 14-18, le film ne chuchote rien de cela, laissant plutôt sous-entendre par son ambiance lourde que cette maison aurait valeur de bulle protectrice face à un lointain espace de guerre et d’apocalypse. Et que ce soit dedans ou dehors, le principe de claustrophobie reste le même : sous l’effet d’une production design de plus en plus dénudée et épurée avec rien qui ne fasse pièce ajoutée pour donner vie à un décor, le cadre naturel (ici automnal et brumeux) acquiert la même configuration que le cadre urbain (ici grisâtre et déserté). Même brouillard en ce qui concerne les repères spatiotemporels : on ne sait pas où et quand situer le récit, et la présence d’acteurs tantôt anglais tantôt flamands ne nous éclaire pas davantage – c’est fait exprès. Que retirer de cet univers en vase clos qui, à bien des égards, aurait tout pour donner l’impression de se fermer sur lui-même ? D’abord que ce parti pris minimaliste, assez proche de celui qui façonnait les premiers films de Bruno Dumont, vise à recomposer les décors réels en une suite d’espaces mentaux. Soit précisément un état atmosphérique qui effacerait toute trace de bizarre à l’état pur au profit d’un sentiment croissant d’angoisse et d’anormalité, avec le vide qui viendrait peu à peu reconfigurer le réel en territoire abstrait. Un film fantastique, donc ? Oui, dans le sens où la transformation des silhouettes en ombres chinoises sous l’effet du clair-obscur induit une lecture surnaturelle (sont-ils des spectres ou des simili-Nosferatu ?), mais surtout au vu d’ingrédients peu concrets et difficiles à relier entre eux. Pourquoi Albert doit-il « préparer la fille à partir » au travers de cette restauration dentaire qui lui confère un faciès quasi vampirique ? Quels « monstres » peuvent bien se dissimuler derrière ce processus de mutation ? Earwig ne serait-il que le doppelgänger d’Innocence ? Pas de panique, ce n’est encore rien à côté de ce que la bifurcation du récit à mi-parcours va provoquer.

Si la linéarité du récit devenait déjà objet de questionnement en soi pour cause de temporalité incertaine, c’est au travers d’une scène-pivot que la réalisatrice rabat dès lors toutes les cartes de sa narration. Dès cette brutale ouverture sur le monde extérieur où Albert se confronte dans un bar à un étranger inquiétant (Peter Van Den Begin) qui semble le connaître, le film fait d’abord mine d’éclairer le contexte de guerre et le tourment intérieur de son protagoniste. Du moins avant qu’une série de visions, de valses identitaires et de nouveaux récits en parallèle ne viennent activer la réelle nature d’Earwig : un voyage intérieur dans la psyché d’un homme travaillé par la folie et/ou la hantise. La nature même de cette discussion dans le bar a d’ailleurs le chic pour réactiver le souvenir de Lost Highway. Même point de bascule du réel dans un espace hallucinatoire qui coupe les sons environnants. Même ange du bizarre sous forme d’un mystery man méphistophélique qui désoriente davantage le héros (« Nous nous sommes déjà rencontrés, j’en suis sûr ») et le confronte à ses tourments. Même analogie questionnée entre deux images a priori décorrélées – il y aurait fort à dire sur ce poêle allumé et grillagé qui semble faire écho chez Albert à un détail très précis de ce grand tableau énigmatique qu’il ne cesse d’observer chez lui. Même phrase-clé qui suffit à faire basculer le récit tout entier dans le doute le plus complet (« Vous ne vous êtes jamais demandé ce que ça ferait d’être quelqu’un d’autre ? »). C’est que la réalisatrice joue ici dans la même cour que David Lynch : comprendre importe moins que de ressentir, chercher du sens compte moins que de tout miser sur l’intuition.

Toute la suite du récit ne cesse dès lors d’obéir à un principe de duplicité psychique que Lucile Hadzihalilovic met un point d’honneur à incarner exclusivement par ses choix de découpage. Répétition de scènes en écho à d’autres déjà vues auparavant – un changement de point de vue qui brouille ainsi la nature même de la scène : temps réel ou réminiscence du passé ? Superposition de la logique d’une nouvelle trame à celle de la trame déjà existante en floutant les points de connexion – toute la partie avec Romola Garaï et Alex Lawther se veut-elle une sous-intrigue parallèle et indépendante ou une relecture hallucinatoire d’un trauma refoulé ? Echange permanent des identités au sein d’un flou temporel maximal, mettant côte-à-côte les figures du conte gothique imaginaire (orphelinat flippant, chat noir torturé, diable manipulateur), les réminiscences d’un bonheur conjugal effacé, l’hypothèse d’un enfant abandonné et la contestation de la paternité. Motif récurrent du tableau peint, en l’occurrence celui d’un vaste orphelinat sur fond de ciel automnal (un « ciel de feu » ?) qui, à mesure qu’on le fixe dans l’espoir apparent d’y glaner un secret ou un détail caché, rend de plus en plus vivantes ses couleurs et donne à voir des images qui n’existent peut-être pas. A chacun de relier les points au fil d’un montage qui fait bouillir la machine à intuitions. Jusqu’à un incroyable climax final, audace scénaristique en bonne et due forme qui valide – tout en la détournant – la lecture fantastique et qui referme le film sur un premier rayon de soleil qui éblouit plus qu’il n’éclaire quoi que ce soit.

Sur le versant narratif, Earwig se fait métatextuel à force de reconfigurer le motif central de la filmo de Lucile Hadzihalilovic à l’échelle d’un film tout entier : cet enfant qu’il s’agit de « compléter » sans jamais y arriver, c’est le film lui-même, soumis à la recomposition de diverses strates narratives qui le rendent bien plus insaisissable et ouvert qu’il ne l’était au départ. Parfait, le film l’est ainsi en raison d’un récit qui ne l’est volontairement pas, ce qui est aussi le lot commun de bon nombre de cinéastes adeptes de la disjonction narrative et spatiale, et qui, pour le coup, font ici office de spectres référentiels bienveillants – Lynch, bien sûr, mais aussi le Nicolas Roeg de Ne vous retournez pas au vu de cette petite fille en manteau rouge qui bascule d’elle-même dans un étang sous les yeux horrifiés de son « père ». D’une science en tous points admirable de la composition symétrique des plans jusqu’à un jeu extraordinaire sur la lumière et le contraste, on a pu déjà dire et redire par le passé tout ce que la maestria de Lucile Hadzihalilovic avait de rare et d’ensorcelant. Ce nouveau long-métrage en prolonge et renouvelle l’effet : chaque décor, chaque cadre, chaque photogramme, chaque coupe de montage, chaque intention de la bande sonore contribue à faire renaître les angoisses les plus indicibles tout en changeant leur matérialité en fonction de l’état présent de celui qui s’y aventure. Promesse de hantise éternelle, propagée par un chef-d’œuvre gothique dont la beauté plastique fait d’ores et déjà date. Durant deux heures dans l’obscurité (au propre comme au figuré), vous voilà devant une surface translucide. Il vous suffit de l’observer, de la faire tourner, d’appréhender et d’absorber ce que ses rares et précieux rayons de lumière vous renvoient. Mais inutile d’espérer en percer la matière : si profondeur il y a ici, elle se niche au travers des effets secondaires de la salle obscure. Et cette nuit vous appartient.

1 Comment

formidable analyse, et mes remerciements pour l’explication du titre. Un film hypnotique, construit sur des gestes quotidiens qu’aucune paroles ne viennent déranger. un rituel qui se délite et puis des scènes chocs, celles du chat et de l’enfant dans l’eau qu’on tire par les jambes. Film que l’on ne peut oublier.