Mais les intentions ne peuvent à elles seules faire un bon film (voir le cas récent de Prometheus). Or il faut être honnête, on ravale une certaine déception devant le spectacle ici proposé. A qui donc reprocher la faiblesse du film ? Faut-il donc se tourner vers le réalisateur Troy Nixey ? Ancien dessinateur de comics, Nixey s’est fait remarqué avec le très beau court-métrage Latchkey’s Lament sur lequel plane l’ombre de Neil Gaiman (avec qui il collaborera). Un artiste doué, assurément, mais encore novice dans le média qui nous concerne. Il est en apparence la personne la plus aisément incriminable en somme. Si le film manque sa cible, c’est parce qu’il n’a pas su tirer parti de la formidable matière mise à disposition par son éminent producteur-scénariste. Ça serait la déduction la plus évidente. Mais ça n’est pas le cas. Les carences du film tiennent en effet surtout à un script pour le moins bancal.

Pourtant, la séduction est bel et bien là dès les premières minutes. Déjà parce que tout débutant qu’il soit, Nixey ne bénéficie pas moins d’un sens esthétique aiguisé. Il met ainsi en valeur de merveilleuse manière son imposant décor gothique. Il en saisit la moindre richesse et s’y aventure avec des mouvements de caméras d’une grande élégance. Mais le script de Del Toro et Matthew Robbins (déjà associé au gros mexicain pour Mimic) n’est pas en reste. On pourra certes discuter à foison sur l’utilité de la scène d’ouverture par rapport au processus d’identification (ça sera finalement une annonce de problèmes qui éclateront bien plus tard), celle-ci attire l’attention par son parfum de mystère. La menace nous est introduite dans une délectable ambiance lovecraftienne (la vision de l’indicible abime d’où surgira le mal) et la séquence forme une alléchante prémonition des évènements à venir en introduisant le thème des rapports parent/enfant. Il s’agit là du thème majeur du film et on aura tout loisir de savourer la relation qu’entretient la petite Sally avec ses géniteurs. C’est d’ailleurs la grande modification apportée par Del Toro à l’histoire originale où Sally était une adulte. Un choix cohérent de la part d’un réalisateur si attaché à l’illustration de l’enfance.

Il décrit donc une Sally complètement déconnectée de ses parents (eux-mêmes déconnectés puisque divorcés). Sa mère est démissionnaire (elle restera hors-champ) et la largue chez son père tout entier consacré à son travail consistant à retaper une vieille bâtisse. Sally est donc la proie parfaite pour les créatures tapies dans l’ombre. Elle est telles ces carpes koï introduites au détour d’une séquence, poissons aux vertus magiques mais dont les belles couleurs attirent facilement les prédateurs. Sally est isolée et sans protection particulière. Par exemple, lorsque les personnages visitent la cave, le gardien prévient le père de surveiller son enfant. Celui-ci répond par un oui laconique alors que sa fille scrute le cendrier d’où on sait que le mal provient. En l’absence de repères, Sally est également apte à se laisser séduire par ces créatures offrant leur amitié. Nixey jouera visuellement sur ce principe d’attirance en rendant l’intérieur du décor accueillant par des couleurs chaudes alors que les extérieurs sont froids. Les créatures finiront bien sûr par révéler leur nature monstrueuse, fées des dents complètement dégénérées se comportant comme une bande de lilliputiens psychotiques.

Et c’est lorsque la menace se concrétise que les ennuis commencent. Il ne s’agit pas de critiquer le fait que Nixey choisit de nous dévoiler les créatures dans leurs entiers et non plus de les suggérer. Un tel choix a été discuté et finalement assumé de bout en bout. Non, le problème vient de l’évolution des personnages face à la menace. Comprenant le danger constitué par les homonculus, Sally se tourne vers ses parents mais ceux-ci restent sourds à ses fariboles. La seule once d’espoir provient du personnage de la belle-mère. N’ayant aucun lien antérieur avec l’enfant, elle était naturellement la seule à pouvoir nouer une relation saine avec celui-ci et donc l’aider. On sera toutefois étonné de l’aisance avec laquelle elle accepte de se mettre à enquêter sur le passé de la maison et d’admettre qu’il y a anguille sous roche. La mécanique narrative se ratatine par ce genre d’excès de facilités. Au vu de la matière proposée, on s’attend à voir s’opposer l’incrédulité des adultes face au fantastique et sa parfaite compréhension par l’enfant innocent. Or, on sent que Del Toro et Robbins n’ont pas voulu se contenter d’une structure basique et veulent offrir autre chose. Mais cela n’empêche pas le développement de cette opposition d’échouer et donc d’enlever une part de l’intérêt de la seconde moitié.

Les parents ne sont donc plus forcés de refuser le fantastique jusqu’à l’arrivée d’une preuve l’établissant comme une évidence. Durant la scène d’attaque dans la bibliothèque, Sally utilise le flash de son appareil photo pour repousser les monstres. Le stratagème lui permet aussi d’avoir une trace de ses assaillants, sans parler de la bestiole qu’elle a réussi à écraser. Quand son père la retrouve dans un état apeuré, il accepte de la croire et de la protéger non pas à cause de la photo ou du cadavre bizarre (auquel il ne prête aucune attention) mais parce qu’il comprend qu’il aime sa fille. Une révélation arrivant avec une brutalité désarmante. Par ces retournements de veste, le script s’éparpille et perd le point de vue d’identification de sa jeune héroïne. En effet, on s’écartera un peu trop de ses sentiments auxquels on s’est montré si attentif jusqu’alors. L’émotion s’étiole, de même que la compréhension de certains éléments de l’univers faute d’être correctement introduits. Dans le making of, Nixey évoque la capacité des créatures à transformer les humains en l’une des leurs. Une capacité confirmée par le plan final. Malheureusement, à aucun moment du film cette particularité n’a pu être établie clairement. La production a bien sûr été attentive à ce point. Créer avec un soin exemplaire, chaque homonculus présentant des caractères physiques propres et distinctifs. Mais le film ne met pas l‘accent dessus et perd par là un moyen de mettre en avant le processus d’évolution de ces créatures.

Ces travers pour le moins inattendus empêchent de savourer pleinement le formidable travail accompli. Dont Be Afraid Of The Dark n’en demeure pas moins un beau spectacle fait par des personnes passionnées. Mais il manque cruellement de cette touche d’excellence qui fait la différence.

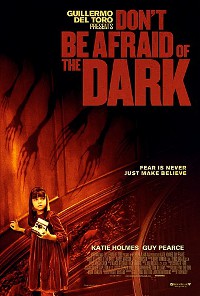

Réalisation : Troy Nixey

Scénario : Guillermo del Toro et Matthew Robbins

Production : Miramax Films

Bande originale : Marco Beltrami et Buck Sanders

Photographie : Oliver Stapleton

Origine : USA

Titre original : Don’ Be Afraid Of The Dark

Date de sortie : 6 juin 2012

1 Comment

Un nouvel exemple de film beau, mais désincarné. Aucun reproche en effet à faire au cinéaste, qui offre des tableaux plastiquement superbes, et des mouvements de caméra fluides et élégants. Mais le scénario, bancal, peine à soutenir ses personnages et les rebondissements, téléphonés. On ne s’ennuie pas, mais on ne se passionne pas non plus, malgré quelques séquences plutôt réussies. On regrette également que le réalisateur n’est pas opté pour la suggestion, car une fois les créatures révélées, elles ont l’air tellement inoffensives qu’il est difficile d’avoir peur. Dommage.